1. INTRODUCCIÓN

El análisis histórico de la gestión de los recursos comunes en las comunidades rurales catalanas presenta aún muchos vacíos. Aunque han sido diversos los estudios sobre los bienes comunales en Cataluña que han contribuido a rebatir la teoría de la «tragedia de los comunes» de Hardin (1968), estos casi siempre se han centrado en las tierras y los pastos (Belenguer et al., 1998; Feliu, 2010; Gifre, 2012; Olivares, 2000). Estos autores han subrayado la centralidad de la universitat, que era el Concejo de la villa, formado por representantes de cada casa, en la gestión de estos recursos. Pere Gifre (2012: 594), en su análisis de las universitats, ha destacado, sin embargo, la necesidad de un estudio en profundidad de la extensión de esta gestión ejercida por dichas instituciones en los espacios marítimos pesqueros, de la que destaca, sobre todo, la defensa territorial, un tema que algunos autores ya han empezado a tratar (Garrido, 2012; Pujol, 2012).

Estas universitats tienen que ser entendidas como un elemento cohesionador de la comunidad rural en la defensa de sus intereses. De todos modos, hay que comprender la perpetuación de las desigualdades socioeconómicas que se daban en estas mismas comunidades. Por lo tanto, el análisis de la gestión pesquera en el seno de las universitats catalanas llena un vacío en el estudio de la gestión colectiva de los recursos y permite insertarse en los debates sobre los modelos de gestión comunal y el papel de la autoridad pública en esta época preindustrial (De Moor et al., 2016: 536-537). A la vez, este análisis permite reforzar la idea de que la gestión comunal, históricamente, se ha basado en la desigualdad, tal y como otros autores han destacado en recientes estudios (Garrido, 2011; Guinot & Esquilache, 2017), y replantear las teorías de Ostrom (1990).

Este artículo se centra en un caso de estudio de la costa nororiental catalana, la localidad de Sant Feliu de Guíxols, donde desde el siglo xvi se documentan distintas ordenanzas en los libros del Concejo municipal para la regulación de la pesca estival de pequeños pelágicos. En este trabajo se documenta la gestión pesquera durante el período 1555-1600, cuya investigación sigue en curso.

El caso de estudio, totalmente inédito, permite profundizar en la gestión pesquera catalana dentro de un modelo que se aplicó en otras localidades, como Cadaqués (Garrido, 2012; Prat et al., 2006), y que muestra la integración de la actividad pesquera dentro del marco de gestión comunal de las universitats catalanas. La extensa documentación generada en la creación de normas para la gestión de la pesca y la exclusión del sardinal de la pesquería local supone una fuente abundante inexistente en otros casos similares y que permite un mayor conocimiento de este tipo de gestión.

Este artículo muestra un modelo de gestión articulado desde la universitat –como institución en defensa de los intereses colectivos de toda una comunidad (Gifre, 2012: 602)–, pero que beneficiaba principalmente a un sector concreto, que se lucraba directamente de la explotación del recurso. La hipótesis de partida es que en Sant Feliu de Guíxols existió una gestión colectiva de la pesquería de pescado azul encuadrada en la mayor gestión comunal ejercida por la universitat. Así pues, los objetivos de este estudio son: en primer lugar, determinar de qué manera se gestionaba colectivamente el bien comunal pesquero en una universitat catalana, poniéndolo en relación con la literatura sobre este tipo de instituciones y el marco de análisis de los comunales, para entender su funcionamiento no como una gestión directa por parte del gobierno local, sino como una gestión colectiva. En segundo lugar, mostrar cómo la gestión colectiva de un recurso común como la pesca permite la perpetuación de las diferencias socioeconómicas en el seno de las comunidades, tal y como han apuntado otros autores (Garrido, 2011; Gifre, 1998, 2012; Guinot & Esquilache, 2017).

Para desarrollar este análisis, se situará al lector dentro del debate sobre los recursos comunes y su impacto en la historiografía catalana y, especialmente, en aquella referida a la pesca. A continuación, y tras una contextualización del caso de estudio, se realizará una breve descripción del funcionamiento de la pesquería a la encesa en dicha villa. Primero, se expondrán las características de las ordenanzas donde se listaban estas regulaciones. Seguidamente, se procederá a un análisis de los individuos participantes en la actividad pesquera y su gestión, poniendo el foco en las desigualdades existentes en este colectivo. La defensa del territorio de pesca será tratada en tercer lugar, con especial atención a la defensa frente al uso del sardinal. A continuación, se aportará más información sobre las funciones diversas que se desprenden de estas ordenanzas y que muestran el funcionamiento de la pesquería dentro de los mecanismos del común de la villa. En el último apartado, se contrastará este modelo con las instituciones autónomas de gestión colectiva, incidiendo en la integración de la gestión pesquera en la reglamentación comunitaria de la universitat y destacando la existencia de desigualdades en el seno de esta gestión colectiva, lo que situará esta investigación en la línea de otras investigaciones (Garrido, 2011; Guinot & Esquilache, 2017).

2. MARCO DE ANÁLISIS DE LOS RECURSOS COMUNES

El análisis de los recursos de aprovechamiento común ha sido ampliamente tratado desde las ciencias sociales. Desde la teoría de la «tragedia de los comunes», desarrollada por Hardin (1968), según la cual un recurso de aprovechamiento común está condenado al desastre a causa de la búsqueda del máximo beneficio individual por parte de sus usuarios, se han realizado diferentes análisis de las estrategias empleadas por diferentes comunidades para garantizar el disfrute colectivo de recursos naturales, principalmente en base a la teoría de los recursos comunes (Acheson, 1975, 1988; Acheson & Knight, 2000; Chamoux & Contreras, 1996; De Moor, 2008; Feeny et al., 1990; López Losa, 2003; McCay & Acheson, 1987; Thompson, 1991).

El estudio de los comunales tiene su autora de referencia en la laureada con el Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom (Ostrom, 2005, 2009; Ostrom et al., 1989) y su obra Governing the Commons (1990). Desde los años 1980, Ostrom y otros investigadores desarrollaron el marco de análisis y desarrollo institucional (IADF), que ha servido como base de los estudios posteriores. Este marco de análisis ha sido integrado especialmente por la nueva economía institucional, que se ha interesado en el estudio de las instituciones como principales actores del cambio social y económico (North, 1990). Asimismo, ha sido a través de la nueva historia económica institucional como ha crecido el interés por el estudio de aquellas instituciones que han aparecido al margen de las leyes: la tradición, las costumbres, la religión, etc. (Greif, 1997, 2000; López Losa, 2003: 12-14).

En el estudio de las instituciones, son diversas las definiciones que se les atribuyen. Cabe destacar, en su estudio sobre los comunes, la definición que realizan De Moor et al. (2016), quienes entienden las instituciones como las normas establecidas por un conjunto de personas, en tanto que fusionan las teorías de North (1990: 3), «los constreñimientos u obligaciones creados por los humanos que le dan forma a la interacción humana», y Ostrom (2005: 3), «La prescripción que los humanos utilizan para organizar toda forma de interacción repetitiva y estructurada».

En el debate sobre las estrategias de aprovechamiento de los recursos comunes, especialmente en la refutación de las tesis de Hardin, los teóricos de la gestión comunal de los recursos se basan en la confusión entre comunal y libre acceso (free access). Un bien comunal no implica necesariamente que esté abierto a todos, sino que pueden existir unas normas que regulen el acceso y su mantenimiento. El funcionamiento de estas normas está bien explicado por Ostrom (1990): en el mundo existen recursos naturales potencialmente disfrutados de manera compartida (common pool resources o CPR). En estos CPR hay unidades de recurso extraídas por parte de apropiadores o usuarios. Estos usuarios se pueden organizar y desarrollar un conjunto de normas con sanciones graduales que configuran una institución de gestión colectiva de este recurso. El buen cumplimiento de las normas requiere una tarea de control que puede ser efectuada por los mismos usuarios o por un agente externo. Asimismo, es necesario hacer cumplir estas normas y aplicar las sanciones, tarea del agente ejecutor. Así pues, Ostrom detectó que el buen funcionamiento y la continuidad de una institución de gestión colectiva dependía del cumplimiento de ocho principios básicos, tales como el establecimiento de perímetros o la participación de los usuarios en la creación de normas1.

Uno de los recursos naturales que ha merecido la atención de los estudiosos de este marco de análisis ha sido el pesquero. El punto de partida para su estudio son los artículos de Gordon (1954) y Scott (1955), que, al igual que Hardin, confundían propiedad comunal con libre acceso y consideraban que una pesquería, si no estaba gestionada de manera privada o de forma estatal, estaba condenada al agotamiento. La bibliografía que se ha escrito posteriormente ha sido también numerosa, siendo la pesca uno de los principales campos de estudio de los bienes comunales en todas partes. En el caso de España, destacan especialmente los trabajos centrados en las cofradías de mareantes de la cornisa cantábrica (Erkoreka, 1991; Ferreira, 2009; Serna, 2003; Tena, 1995, 2013) y sobre todo el estudio de López Losa (2003). En Cataluña, la gestión de las pesquerías ha sido estudiada básicamente por Alfons Garrido, y también se han publicado las ediciones de los textos de diferentes ordenanzas pesqueras (Garrido, 2012; Garrido et al., 2010; Pons, 1989; Prat et al., 2006; Pujol & Garrido, 2019; Zucchitello, 1991).

En paralelo a toda esta literatura, en el caso catalán existen estudios sobre el papel de las universitats en el gobierno de estos comunales. Especialmente destacable es la obra de Gifre (1998, 2012) además de las de Serra (1988, 1998) y Olivares (1998, 2000). De todos modos, y como Gifre mismo expone, han sido pocas las contribuciones para entender el papel de la universitat en la gestión del recurso pesquero, que es precisamente el tema de este artículo.

3. LA PESQUERÍA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS EN EL SIGLO xvi

Sant Feliu de Guíxols era una villa costera desarrollada alrededor del homónimo monasterio benedictino que, desde 1354, se encontraba bajo jurisdicción real. Según la lista de la fogueación de 15532, en la villa habitaban aproximadamente mil doscientas personas. La economía de esta localidad portuaria se basaba sobre todo en el comercio, al ejercer de entrada y salida de mercancías para la ciudad de Girona (Jiménez, 1997: 73-74; Marcó, 2011).

Ya desde la compra de la jurisdicción por parte del rey al monasterio, los conflictos entre este último y la universitat3 fueron frecuentes, especialmente en los siglos xvi y xvii. Por ejemplo, destacan aquellos suscitados por el impago de exacciones sobre la pesca pertenecientes al monasterio (Gil Dalmau, 1990; Ginot-Julià, 2023; Marquès, 1981). Hay que tener en cuenta que en la costa catalana las jurisdicciones de los castillos y aquellas recibidas por algunos monasterios también abarcaban las porciones de mar situadas delante de los distritos (Collet, 1987, 1993; Ginot-Julià, 2024).

Esta jurisdicción señorial marítima se convertía en un elemento más de delimitación del espacio pesquero de las comunidades costeras. Se daba, pues, una identificación del espacio marítimo con una localidad desde una doble vertiente: el espacio de dominio del señor, con función también de protector de los pescadores; y el espacio de aprovechamiento común, donde los miembros de la comunidad podían pescar y gestionar el recurso como habitantes de aquella (Collet, 1993; Garrido, 2012; Gifre, 2012: 599).

La actividad pesquera no fue el principal motor económico de la villa en los siglos bajomedievales y modernos. Aun así, es destacable, especialmente desde el siglo xvi, la importancia que paulatinamente ganó la pesca estival del pescado azul (sardinas, caballas, jureles y anchoas, entre otros). Esta pesca se realizaba tradicionalmente con artes de playa, que eran aquellas redes de tiro, de dimensiones medias o grandes, caladas desde tierra con una embarcación, el caro, para luego tirar de los dos extremos desde la playa. En Sant Feliu de Guíxols, este arte se utilizaba en su forma denominada jábega (xàvega)4. La jábega, utilizada generalmente de día para pescar todo tipo de especies próximas a la costa, de noche se combinaba con un bote con una fogata en su popa para atraer a los peces, lo que se denomina pesca a la encesa. Debido a sus características, esta técnica debía ser utilizada en caladeros adecuados, calas sin rocas ni obstáculos, en las noches sin luna, por lo que su distribución entre la comunidad pesquera fue motivo de disputa y favoreció la adopción de estrategias como la asignación de tandas por sorteo (Garrido et al., 2010; Prat et al., 2006).

Las jábegas requerían de unas compañías formadas por un patrón y diversos marineros, que oscilaban entre los ocho y los veintidós, dependiendo del lugar y las dimensiones de la jarcia. Además de estos trabajadores, las compañías recibían la ayuda de los terramaners, gente diversa, desde pobres y viudas hasta compañías especializadas, encargados de tirar de la red a cambio de una pequeña porción del pescado. Una función social, esta, que fue esgrimida en la defensa de la técnica frente a aquellas nuevas más productivas (Garrido, 2012: 175-179; Sáñez Reguart 1795, 5: 356).

La propiedad de estas jábegas podía ser del mismo patrón que la dirigía, o compartida entre distintos pescadores, generalmente de la misma familia (Sweetinburgh, 2006). De todos modos, en Sant Feliu de Guíxols son diversos los casos en los que se documentan propietarios de jábega que tenían contratado un patrón para dirigirla. Por ejemplo, Rafael Favar, mercader de Sant Feliu de Guíxols, tenía a mediados del siglo xvi al carpintero de ribera Antoni Blanc capitaneando su embarcación y red5. Precisamente, la limitación temporal de la pesca de la sardina y otras especies en verano (principalmente de Pascua a Todos los Santos) favorecía que muchos de los participantes en esta fuesen gente de otros oficios que dedicaba parte de su tiempo a esta actividad, un hecho muy recurrente en las comunidades costeras (Aparisi, 2021: 217; Garrido, 2012: 180-215; Sweetinburgh, 2006: 96).

En la pesca de la sardina y otros pequeños pelágicos, la jábega encontró un nuevo competidor con la llegada del sardinal a finales del siglo xvi. Esta técnica, proveniente de la Provenza, consistía en una red de deriva formada por distintas piezas y calada desde una embarcación por un grupo reducido de cuatro a seis pescadores (Faget, 2017; Garrido & Alegret, 2006: 41-42; Sáñez Reguart 1795, 5: 274). Entre 1570 y principios del siglo xvii, el sardinal se introdujo con una fuerza creciente en las pesquerías catalanas, lo que provocó gran cantidad de conflictos con los pescadores de otras artes (Costa, 1995; Solé, 2012). Lo que diferenciaba al sardinal y lo hacía atractivo era su versatilidad y productividad: con un menor tiempo de calada y menos mano de obra se obtenían beneficios importantes. A la vez, el sardinal supuso un gran salto hacia la especialización pesquera orientada a la salazón de sardina y anchoa, que competían con el arenque atlántico en los mercados interiores peninsulares (Ginot-Julià, en prensa; Igual, 2007; Zucchitello, 1991).

Por lo que respecta a los pescadores, no fue hasta 1594 que crearon una cofradía bajo la advocación de San Pedro en un contexto de conflictividad con el monasterio. De todos modos, esta cofradía no tuvo en el siglo xvi las atribuciones corporativas que podían tener las cofradías de mareantes del norte peninsular. Las funciones de las cofradías catalanas fueron básicamente asistenciales, devocionales y de proyección pública, pero no regulaban la actividad (al menos en los siglos xvi-xvii), lo que se llevaba a cabo desde otro tipo de instituciones (Alegret & Garrido, 2022: 40; Garrido, 2012; Molas & Cazenueve, 2017; Riera, 2017).

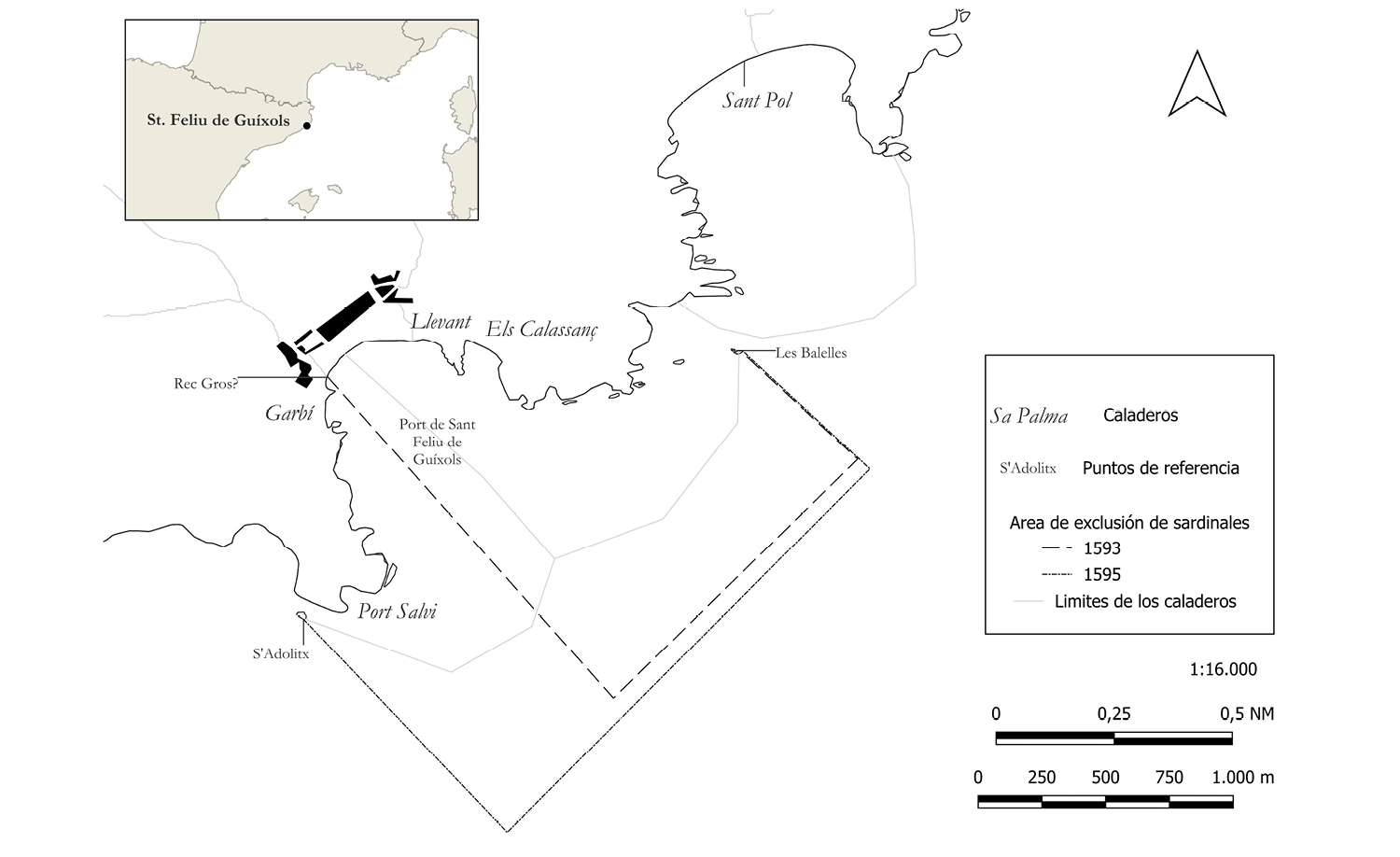

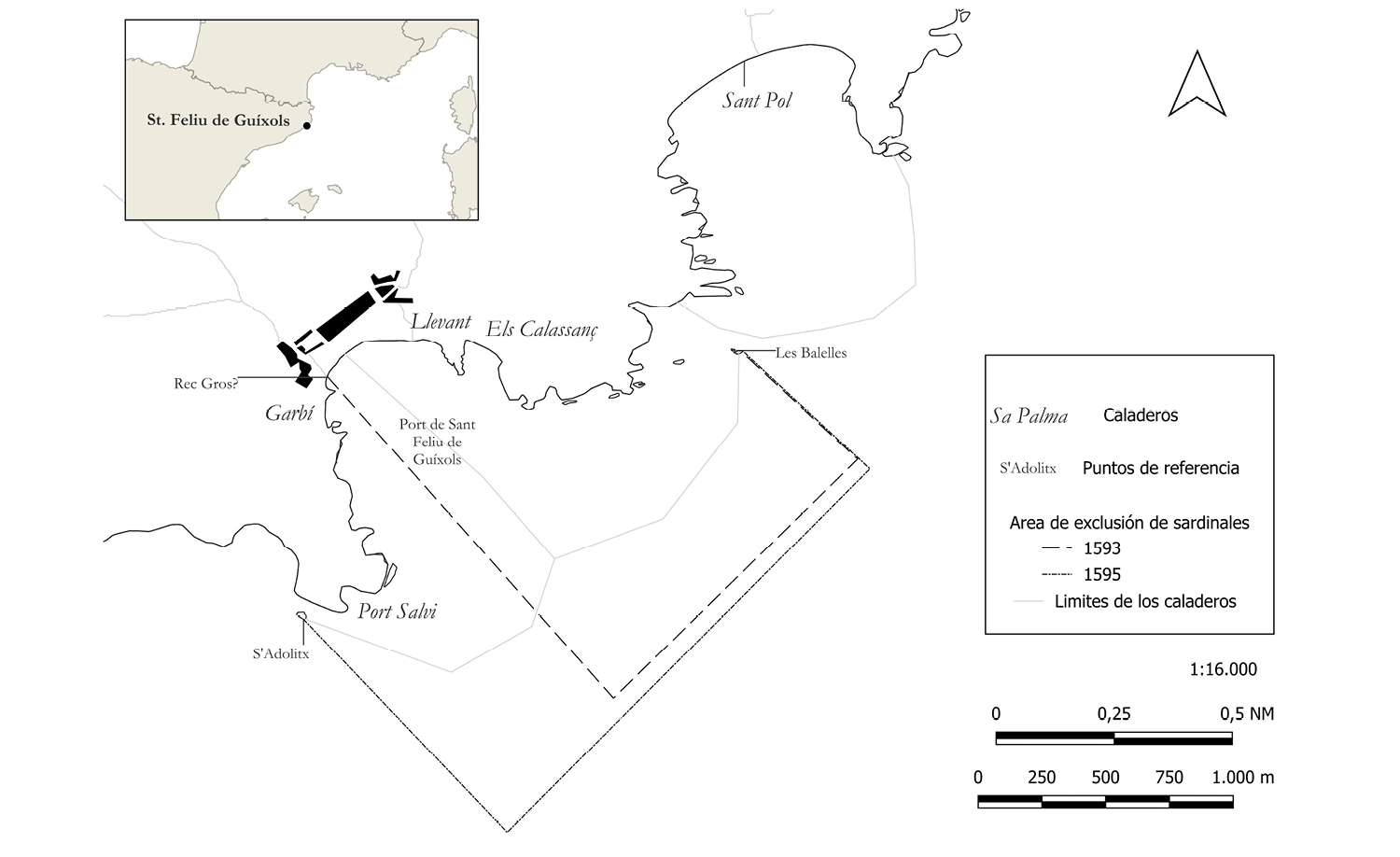

MAPA 1

La pesquería de Sant Feliu de Guíxols en el siglo xvi

Fuente: elaboración propia.

4. LAS ORDENANZAS DE PESCA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS DEL SIGLO XVI

En Cataluña se conservan diversas muestras documentales de gestión de la actividad pesquera entre los siglos xiii y xviii. Esta documentación toma la forma de ordenanzas, y se encuentran especialmente en poblaciones de la costa nororiental en volúmenes diversos: de la corte señorial, notariales, de actas de la universitat, entre otros6. Toda esta reglamentación afecta a los artes de playa, el espacio de calada y su distribución y, por encima de todo, trata de evitar el conflicto entre compañías7. Son unas normas orientadas a los usuarios, no al recurso en sí (no establecen cuotas de pesca, ni tallas, ni especies vedadas, etc.)8.

Las ordenanzas de Sant Feliu de Guíxols se encuentran en los volúmenes de resoluciones del Concejo de la villa9. No se han localizado ordenanzas de este tipo en los volúmenes anteriores a 1555, pero a partir de ese año la reglamentación de la pesca es un tema muy frecuente (Tabla 1). Además, hasta la fecha, se han podido documentar más ordenanzas a lo largo del siglo xvii, por lo menos hasta 1691.

TABLA 1

Las ordenanzas de pesca de Sant Feliu de Guíxols, 1555-1600

| Fecha | Técnica regulada | Qué regula | Referencia |

|---|---|---|---|

| 07/03/1555 | Encesa con jábega | Hora y orden de calada; venta de pescado | H-19, f. 178v |

| 26/09/1565 | Encesa con jábega | Limitación a foráneos | H-19, f. 324r |

| 03/10/1565 | Encesa con jábega | Limitación a foráneos; venta de pescado | H-19, f. 324v |

| 18/05/1566 | Encesa con jábega | Calendario; distribución de caladeros; limitación | H-19, f. 349v |

| a foráneos; limitación de artes; orden de calada | |||

| 12/06/1571 | Encesa con jábega | Distribución de caladeros; separación entre artes | H-20, f. 65v-66r |

| 30/05/1572 | Sardinal | Prohibición de artes | H-20, f. 83v |

| 18/05/1579 | Encesa con jábega | Distribución de caladeros; limitación de artes; | H-20, f. 178v-179r |

| orden de calada | |||

| 02/03/1582 | Encesa con jábega | Limitación a foráneos | H-20, f. 211v |

| 17/05/1583 | Encesa con jábega | Distribución de caladeros; orden de calada; | H-20, f. 228v-229r |

| separación entre artes | |||

| 04/07/1590 | Encesa con jábega y sardinal | Distribución de caladeros; orden de calada; | H-21, f. 61v-62r |

| exclusión; separación entre artes | |||

| 08/05/1593 | Sardinal | Limitación a foráneos; exclusión | H-22, f. 27v |

| 25/05/1595 | Sardinal | Limitación a foráneos; exclusión | H-22, s.f. |

| 26/05/1598 | Encesa con jábega y sardinal | Limitación a foráneos; limitación de artes; | H-22, f. 229r |

| orden de calada; exclusión | |||

| 17/05/1599 | Encesa con jábega | Calendario; distribución de caladeros; | H-22, f. 229r |

| hora de calada; orden de calada | |||

| 31/07/1600 | Todas las artes | Calendario | H-22, f. 265v-266r |

Fuente: AMSFG, fondo Ajuntament, Manuals d’Acords.

Estas normas estaban elaboradas por los jurats y consejeros de la villa, aunque en algunos casos se indica su realización a petición de los pescadores, por ejemplo, a través de la entrega de una carta de súplica10. El funcionamiento de este proceso se aprecia bien en unas de las ordenanzas posteriores, de 1624, que van precedidas de una carta de súplica con las normas ideadas por los pescadores en su reunión «de la forma que se acostumbra cada año»11. Teniendo en cuenta la naturaleza de la reglamentación pesquera vasca o provenzal, donde eran las mismas cofradías las que redactaban este tipo de ordenanzas, es importante analizar los mecanismos de funcionamiento de esta legislación en Cataluña, ya que aquí suponen una sanción de la voluntad colectiva de una élite pesquera a través del gobierno municipal (Erkoreka, 1991; Faget, 2017; Faget & Sacchi, 2014; López Losa, 2003; Tempier, 2018).

Este tipo de normas partían posiblemente de costumbres orales anteriores, tal como muestra la puesta por escrito de la primera norma de la pesquería en 1555, inserta entre unas normas para la venta de pescado. Posteriormente, aparecieron normas más desarrolladas que modificaban o matizaban en muchos casos aquellas realizadas con anterioridad. Todo ello son muestras de la complejidad que fue adquiriendo la gestión del espacio pesquero de Sant Feliu, especialmente desde la aparición del sardinal. Teniendo en cuenta que las normas llegaron al menos hasta finales del xvii, la pesquería de Sant Feliu se erige como una de las más duraderas de las estudiadas hasta el momento en Cataluña, lo que refuerza el interés de su estudio.

5. ¿QUIÉN PESCABA Y QUIÉN HACÍA LAS NORMAS?

La pesquería de jábega involucraba a un gran número de individuos. Aun así, solo un tipo de actor –aparte del Concejo– participaba en las ordenanzas de pesca: los propietarios de las redes. Generalmente no se les distingue como tales, solo se hace referencia a «los pescadores» o a «los patrones de jábega». Como se destacará más adelante, los pescadores que aparecen recibiendo una tanda para acceder a los caladeros de la pesquería –y que, por lo general, poseían una red, o parte de ella– aumentaron en número entre 1566 y 1599 (Tabla 2); es decir, las normas establecieron un límite de participantes a un reducido número de compañías: «els onze focs de xàvega»12, con capacidad para una sola red por compañía. De todos modos, en los años 1590 el interés por esta pesquería aumentó, lo que generó una adecuación de las normas a este crecimiento para dar tanda a aquellos que quedaban al margen de los caladeros principales.

El análisis de estos individuos, que recibían tanda en las ordenanzas y que instaban a la promulgación de normas por parte de los jurats a través de las mencionadas cartas de súplica, aporta información muy interesante sobre quién controlaba la gestión pesquera local: los propietarios de redes. Para empezar, en las ordenanzas de 1690 se menciona la distinción entre patrones y amos de las jábegas, a tener en cuenta especialmente en el pago de las multas, que realizaban los patrones y no los propietarios: «La cual pena la haya de pagar toda el patrón de sus bienes propios y no de los bienes del propietario de la jábega, a no ser que este consintiera, que en tal caso sea obligado el propietario de la jábega a pagar la parte tocante a él de la dicha pena»13.

TABLA 2

Número de compañías de jábega en las ordenanzas

de pesca de Sant Feliu de Guíxols, 1566-1599

| Año de la ordenanza | N.º de compañías |

|---|---|

| 1566 | 9 |

| 1571 | 11 |

| 1579 | 11 |

| 1583 | 11 |

| 1590 | 11 |

| 1599 | 16 |

Fuente: AMSFG, fondo Ajuntament, Manual d’Acords, H-19 a H-22.

Estos propietarios, que en algunos casos no pescaban directamente, debían ser todos ellos «prohombre y habitante de la villa», y por lo menos un cuarto de los que tiraban de la red debían ser locales14. Además, la propiedad de redes solía establecerse también como requisito en las ordenanzas catalanas, existiendo criterios muy estrictos como los de Tossa en 1524: 3 redes, 3 barcas, 9 hombres y 18 cuerdas (Zucchitello 1991: 219). Esto supone una barrera de protección contra el disfrute de un recurso mudable, como el pescado azul, en los caladeros locales por parte de pescadores de otras villas, algo esencial para el buen funcionamiento de una pesquería (Acheson, 1975: 205), a la vez que así se garantiza el acceso restringido a un sector particular de la universitat (Gifre, 2012: 583).

Por otro lado, se puede analizar la ocupación de los individuos mencionados en algunas de las ordenanzas (Tabla 3). Llama la atención la variabilidad de categorías profesionales para un mismo individuo, nada extraña en estas cronologías, aunque hay un gran número de ellos que no tienen la categoría de pescador.

TABLA 3

Participantes en las ordenanzas de pesca de Sant Feliu de Guíxols, siglo xvi

| Nombre | Ordenanzas donde | Ocupación* | Ocupación | Pleito | aparece | en cabreos** | 1557-1560 |

|---|---|---|---|---|---|

| Onofre Basart | 1579, 1589, 1590, 1599 | Tejedor/trajinero/pescador | |||

| Baltasar Blanc | 1579, 1589, 1599 | Tonelero/marinero/ | Marinero | ||

| carpintero de ribera | |||||

| Benet Tomàs | 1590, 1589, 1599 | Pescador | Pescador | ||

| Grau Bas | 1579, 1583, 1590 | Pescador/marinero | |||

| Joan Clara | 1583, 1589, 1590 | Pagès/marinero | Pescador | ||

| Ponç Fort | 1579, 1589, 1583 | Tejedor | Tejedor de lino y lana | ||

| Antoni Durban | 1590, 1599 | Pescador | Pescador | Pescador | |

| Benet Durban | 1579, 1583 | Pescador | |||

| Joan Massó | 1566, 1579 | Calafate | |||

| Josep Andreu | 1579, 1583 | Marinero | |||

| Pere Durban | 1590, 1599 | Tonelero/pescador | Pescador | Pescador | |

| Rafael Favar | 1579, 1599 | Mercader/patrón de nave | |||

| Sebastià Durban | 1566, 1579 | Pescador | Pescador | ||

| Antoni Blanc | 1583 | Patrón/carpintero de ribera | Marinero | Carpintero de | |

| ribera, tiene un art | |||||

| Antoni Camps | 1599 | Sastre | Sastre | ||

| Antoni Muntada | 1566 | Trajinero | Cordelero, tiene | ||

| parte en un art | |||||

| Damià Massanet | 1566 | Marinero | |||

| Damià Tomàs | 1579 | Pescador | Tejedor, tiene parte | ||

| en un art | |||||

| Francesc Anglada | 1599 | Zapatero | Marinero | ||

| Francesc Lloas | 1599 | Cerrajero | |||

| Grau Boera | 1590 | Mercader | Mercader | ||

| Jaume Bas | 1599 | Carpintero (?) | |||

| Jaume Dolcet | 1566 | Carpintero | Carpintero | ||

| Joan Cateura | 1599 | Carnicero/mercader | |||

| Joan Fort | 1589 | Tejedor | Tejedor de lino y lana | ||

| Joan Mercader | 1599 | Tejedor | |||

| Josep Proniós | 1583 | Marinero | Marinero, difunto | ||

| Miquel Serafí | 1566 | Marinero | Capitán de nave | ||

| Miquel Tomàs | 1579 | Tejedor de lino | |||

| Montserrat Massó | 1599 | Cordelero | |||

| Pere Cabanyes | 1599 | Marinero/zapatero/tejedor | Zapatero | ||

| Pere Joan Massó | 1583 | Calafate | |||

| Pere Massó | 1599 | Pescador | Calafate | ||

| Pere Salcet | 1583 | Cordelero | |||

| Rafael Bofill | 1566 | ||||

| Rafael Dalmau | 1599 | Mercader | Mercader | ||

| Salvador Paradís | 1599 | Marinero | Pescador |

Notas: *según los datos de Esteva (1977); ** un cabreo era el conjunto de declaraciones de los señores útiles de tierras a su señor directo, declarando qué tierras y derechos tenían para él. Fuentes: ACA, ORM, M-H, Volums, 1701 (1580-1585); 1693 (1597-1600); BPGCR, Ms. 124 (1557-1561).

Se puede concluir que los individuos que aparecen con el calificativo «pescador» podrían ser patrones de pesca con la propiedad de las redes que utilizaban. Con respecto a aquellos que no aparecen como pescadores, podrían ser, por un lado, patrones de arte solo durante la temporada de la encesa en los meses de primavera y verano, como bien indica el patrón Joan Massó al explicar, en 1559, que él es calafate y a la vez sale a pescar15. Esta mutabilidad estacional se extrae también de la poca recurrencia de algunos nombres en las ordenanzas.

Por otro lado, aparte de patrones «a tiempo parcial», algunos de estos individuos también podrían ser únicamente propietarios de redes o de partes de ellas. Este hecho se constata en algunas declaraciones del pleito de 1557 mencionado antes16. Es destacable cómo algunos de estos testigos, con ocupaciones como mercader, carpintero de ribera o marinero, declaran tener arte de pescar17. Es posible que las buenas perspectivas pesqueras a raíz de un mercado en auge de la pesca salada, combinado con la estacionalidad de la técnica, los motivara a emprender en esta actividad18. Todo esto queda bien ejemplificado con el caso de Rafael Favar, que aparece en las ordenanzas de 1579 y 1599. Este mercader está documentado capitaneando su embarcación en una ruta comercial frecuente con Cerdeña (Esteva, 1977: 168). Favar también fue jurado de la villa, al menos en 156019, y en 1593 arrendó la imposición del pescado por 300 libras20. En el pleito del vintè, Favar expone cómo su jábega estaba patroneada por el carpintero de ribera Antoni Blanc21.

Con todo, pues, se puede extraer que en la gestión de la pesquera de encesa en Sant Feliu de Guíxols participaban tres tipos de personas: patrones-pescadores, patrones ocasionales y, por último, propietarios-inversores sin participación directa, pero que, como propietarios, tenían potestad para participar en la creación de normas. Estos individuos conformaban una élite pesquera con capacidad de decisión y con interés en el mantenimiento de su pesquería frente a una amenaza externa. Una de las maneras de defender sus intereses fue a través de la defensa del territorio de pesca.

6. LA DEFENSA DEL TERRITORIO DE PESCA

La territorialidad, el aprovechamiento monopolístico del espacio pesquero por parte de un grupo local de pescadores, es un elemento clave para garantizar el aprovechamiento continuado de un recurso común (Acheson, 1975; 1988: 70-83). La delimitación espacial de las pesquerías catalanas medievales y modernas solía corresponder con los límites de la parroquia o del término del castillo. Así, la defensa del espacio pesquero se convertía también en una defensa del territorio de toda la comunidad o, incluso, del señorío22.

La pesquería de la encesa era una de las más reguladas en materia espacial, puesto que las características geográficas eran un condicionante de primer orden para ejecutar una buena calada. La presencia de artes de pesca de otras localidades en esos espacios de pesca suponía, pues, una amenaza directa a la capacidad pesquera local. Es por eso que se manifestaba una defensa tanto por parte del común como del señor en favor de los intereses pesqueros de sus comunidades (Olivares, 2000: 191).

En el caso de Sant Feliu de Guíxols, los propietarios de redes de la villa y la universitat procuraron establecer un perímetro bien marcado, que creaba una zona de pesca exclusiva para los patrones locales de encesa en dos caladeros principales: Llevant (Levante) y Garbí (Ábrego) (Mapa 1). Asimismo, en 1579, se incorporó también el caladero de Sant Pol, una playa del término cercana a la villa. Posiblemente eso fue fruto de reyertas y tensiones diversas entre los pescadores por falta de espacio: «para poner dichos pescadores en paz y tranquilidad y quitar a esos de todos rencores y malas voluntades»23. Precisamente, la introducción de nuevos caladeros en una pesquería ya ha sido identificada, para el caso de Cadaqués, como una respuesta a situaciones de mayor presión sobre el recurso a causa de una mayor población pesquera (Garrido, 2012: 380-381).

La limitación de la pesquería a la encesa en Sant Feliu de Guíxols solo se ejecutaba en los momentos en los que esta se desarrollaba; es decir, solo en las noches sin luna (la fosca) entre mayo y septiembre/noviembre las jábegas podían salir a pescar y, por ende, en esos momentos no se podía utilizar ninguna otra técnica de pesca en los caladeros. Se prohibía especialmente la pesca con sardinal, ya que se ejecutaba también de noche y capturaba las mismas especies que la jábega.

Como se ha explicado más arriba, la pesquería de pescado azul de Sant Feliu de Guíxols estaba reservada a los pescadores oriundos de la localidad. En total, pues, se redactaron 7 ordenanzas entre 1565 y 1598 dedicadas a excluir potenciales usuarios de la pesquería, con lo que se creó un espacio de pesca exclusiva de jábega a la encesa para los habitantes de Sant Feliu. El nivel de restricción en ese sentido era tal que Joan Clara, un payés de les Eroles que vivía en una zona limítrofe con la parroquia vecina –una área que estaba en disputa–, tuvo que ser admitido en la pesquería en 1582 por orden directa de los jurats, quienes estipularon que era de la parroquia, y su familia se bautizaba y enterraba en la villa24.

Desde su introducción en las localidades de la costa norte de Cataluña por parte de pescadores provenzales (Costa, 1995; Faget, 2017; Pujol, 2012; Solé, 2012), el sardinal supuso un quebradero de cabeza para aquellos que pescaban a la encesa, ya que competía directamente por el espacio y las especies objetivo, a la vez que rompía con los esquemas tradicionales de una pesca desarrollada sobre todo desde tierra, un estricto control señorial y, sobre todo, se confrontaba con una élite de patrones y pescadores con grandes inversiones en la pesquería de jábega. El sardinal era una técnica de pocos individuos, con una gran movilidad que permitía explotar con facilidad caladeros situados en localidades vecinas y escapar también de las exacciones señoriales25. Además, el sardinal contaba con mejores perspectivas de rentabilidad (menor mano de obra, gran productividad) frente a la jábega (grandes inversiones, mucha mano de obra, menor margen de beneficio). La introducción de técnicas nuevas por elementos extranjeros se detecta, en los análisis de distintas pesquerías, como uno de los principales elementos disruptivos (agotan el recurso y desconocen o rompen con las normas preestablecidas), lo que generó la adopción de normas de índole similar (Crosson et al., 2013: 532).

Así pues, la primera prohibición de la pesca con sardinal se hizo en unas ordenanzas de 1572, cuando muchos de los pescadores que utilizaban esta técnica provenían de la Provenza o de villas vecinas como Palamós, tal y como indica el propio documento: «para excusar y evitar el daño que algunos franceses y otros dan a los pescadores de la presente universitat»26. Posteriormente, en 1589, una nueva prohibición se refería a sardineros de Tossa, Lloret, Blanes y Palamós27. Las prohibiciones se reiteraron en 1590, 1593, 1594 y 1598, aunque, desde 1590, se permitió la pesca al sardinal dentro del término de la villa, pero solo fuera de los límites de los caladeros de encesa, que, sin embargo, se ampliaron en 1595 (Mapa 1)28.

La conflictividad entre técnicas ha sido un problema recurrente a lo largo de la historia, y los argumentos utilizados en contra de las nuevas introducciones abarcan desde motivos ecológicos hasta sociales (Costa, 1995; Ferreira, 2009; Garrido et al., 2010; Pujol, 2012; Recasens, 1997; Solé, 2012). Este segundo motivo fue esgrimido por los guixolenses en contra del sardinal: «Porque con el pescar de las jábegas se remedia más y viven muchos más pobres en dicha villa» y «con la pesca de dichos sardinales solo se aprovechan tres o cuatro y por eso arruinan y dan grandísimo daño a la pobre gente» (hay que recordar su función social)29. De todos modos, detrás de estos argumentos se esconde una voluntad de preservar el papel preponderante de la jábega frente a estas nuevas redes, puesto que el sardinal era una amenaza a la rentabilidad de la jábega.

Aunque la pesquera de jábega garantizaba un orden social donde todos recibían, en la línea de la economía moral (Thompson, 1971), era también un elemento primordial de la economía local guixolense, gestionada en conjunto por ciertos propietarios. Así, el sardinal suponía una transgresión importante del orden pesquero establecido y representaba una amenaza a las inversiones de la elite local, además de –más simbólicamente– una contraposición al «orden social» de la pesquería (Garrido, 2012: 340). Precisamente, el sardinal supuso un cambio importante hacia una pesca orientada a la exportación de salazón (Ginot-Julià, en prensa; Zucchitello, 1991). Esta limitación técnica va más allá de la mera preservación del espacio comunal de pesca y la simple garantía de una pesquería disponible para los habitantes, como Garrido (2012) destaca, puesto que también supone la defensa colectiva de una élite de propietarios frente al cambio tecnológico y la consecuente reorientación de la actividad que este supone.

7. OTROS ASPECTOS DE LAS ORDENANZAS DE PESCA: DISTRIBUCIÓN DE CALADEROS, CONTROL DE NORMAS Y SANCIONES

En Sant Feliu de Guíxols se podía pescar a la encesa con jábega desde dos caladeros principales, Llevant y Garbí. Aparte, caladeros como Calassanç y Sant Pol eran añadidos o eliminados de la rotación dependiendo de la coyuntura del momento. Así pues, las ordenanzas no se orientaban a la preservación del recurso en sí, sino a garantizar un acceso –es decir, la facultad de extraer pescado del caladero– equitativo a todos los caladeros por parte de las compañías a través de la asignación de unas tandas por sorteo. Esta forma de adjudicación es muy recurrente en pesquerías de todo el mundo incluso hoy en día, ya que garantiza que todas las compañías tengan un acceso a caladeros más productivos y que otras no queden relegadas siempre a aquellos con menos capacidad. Con esto, se evita la disipación de renta y los problemas derivados de una pesca excesiva por parte de algunos usuarios, ya que cada uno solo puede pescar en ese espacio (geográfico y temporal) que tiene asignado (Collet, 1993; Garrido, 2012: 322-333; Ostrom, 1990: 20).

La distribución de las compañías en los caladeros y su rotación diaria se fue actualizando a lo largo de los años. Con eso se destaca la capacidad de actualización de normas y el cambio constante para adaptarse a las coyunturas externas, entre ellas la de una pesquería en auge y la de las incursiones del sardinal. El sorteo de estos caladeros se hacía anualmente a principios de mayo, tal y como los propios patrones indicaron en 162430. Una vez realizado el sorteo, cada compañía empezaba la temporada en el sitio asignado y rotaba por los caladeros, pescando una noche en uno y la siguiente en otro sin contar los días festivos. Resulta interesante constatar el cambio de rotaciones, ya que esto permite ver la evolución por ensayo y error de la pesquería (Tabla 4).

Desde 1566, las ordenanzas establecieron turnos para evitar conflictos por el limitado espacio, con ajustes en la distribución de los caladeros y la inclusión/exclusión de ciertas zonas como el caladero de Sant Pol. Con estas normas se buscaba, sobre todo, evitar las disputas entre pescadores y asegurar un uso ordenado del espacio marítimo (Garrido, 2012).

Los constantes cambios en las tandas demuestran un elevado nivel de organización, pero al mismo tiempo una frecuente conflictividad, nada extraña en estas pesquerías. Así, las ordenanzas también regularon las separaciones entre artes y la delimitación de los espacios de calada dentro de cada caladero. Además, muchos capítulos también estaban dedicados a evitar que se encendiera el fuego en espacios que pudieran perjudicar las redes de otros caladeros, un hecho que también se reguló con profusión en Cadaqués (Prat et al., 2006: 115-118).

TABLA 4

Dos ejemplos de distribución de compañías

en los caladeros de Sant Feliu de Guíxols, 1566 y 1590

| Ordenanzas de 1566 | Puerto de Sant Feliu | Sant Pol | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Semana 1 | A, B, C, D | E, F, G, H, I | A, B, C, D | E, F, G, H, I | A, B, C, D | No hay tanda | No se pesca | Compañías |

| Semana 2 | E, F, G, H, I | A, B, C, D | E, F, G, H, I | A, B, C, D | E, F, G, H, I | No hay tanda | No se pesca | sin tanda |

| ... | Ordenanzas de 1590 | Noche 1 | Noche 2 | Noche 3 | ||||

| Garbí | A, B, C, D, E, F | G, H, I, J, K | A, B, C, D, E, F | |||||

| Llevant | G, H, I, J, K | A, B, C, D, E, F | G, H, I, J, K | |||||

| Sant Pol | Sin tanda |

Nota: cada letra del abecedario representa una compañía de jábega en el espacio que le correspondería cada noche.

Fuente: AMSFG, fondo Ajuntament, Manuals d’Acords.

Para garantizar el cumplimiento de estas normas, no se contaba con un oficial específico, como era el caso del alcaide de la mar o el señero en las cofradías vascas (Erkoreka, 1991: 203-216; López Losa, 2003: 25-26). Sin embargo, la pesquería se beneficiaba de los mecanismos de la universitat de la villa y del baile y sus oficiales para tal propósito. De todas maneras, los mismos usuarios podían denunciar o delatar prácticas ilegales, tal y como se desprende de ordenanzas como las de 157131. Cabe decir que Ostrom destacó la idoneidad de que el agente que controlara y ejecutara las normas fuera un arbitrador privado, especialmente alguien ajeno al Estado (Ostrom, 1990: 16-18). De todos modos, el caso de Sant Feliu, donde estas funciones recaían en el baile real de la villa, se suma a otros casos contemporáneos, en los que la dependencia de los poderes públicos –y, por tanto, gratuitos– en la vigilancia ha supuesto una estrategia positiva y ha garantizado unos menores costes de transacción a los usuarios (Acheson, 1975: 196; Crosson et al.,, 2013).

Todas las ordenanzas incluían multas monetarias de valor diverso y la confiscación del pescado obtenido incumpliendo la normativa. Estas sanciones se repartían entre la corte ejecutante, el baile, el acusador y otras obras, como el hospital de la villa, y presentaban una cierta gradualidad. Por ejemplo, la multa más baja era para los que incumplían las cuotas de extranjeros en las tripulaciones (ocho sueldos)32. En cambio, las multas más elevadas (diez libras) eran para aquellos pescadores de sardinal o forasteros que violaran los límites de la pesquería. De todos modos, en 1595, con la relajación de las restricciones a este nuevo arte, las multas por uso indebido de sardinal se redujeron a tres libras, posiblemente para adaptarse a la introducción masiva de esta técnica en la villa.

Con estos mecanismos de coerción se garantizaba un funcionamiento adecuado de la pesquería. Las elevadas multas por la violación de los límites pesqueros permitían un control estricto de las artes y los pescadores foráneos. A la vez, la aplicación de sanciones graduales, con multas de bajo nivel económico, garantizaba que los pescadores obedecieran las normas sin verse demasiado coercidos por su rigidez, lo que facilitaba su continuidad (Ostrom, 1990: 58-69).

8. EL PAPEL DE LA UNIVERSITAT EN LA GESTIÓN DE LA PESCA

La gestión de la pesquería de Sant Feliu de Guíxols se enmarca en los mecanismos de gestión de los bienes comunales por parte de las universitats en Cataluña. La universitat era la institución que agrupaba a los cabezas de cada casa de la localidad y, por tanto, se erigía, a priori, como garante de los intereses de esa comunidad (Gifre, 2012: 539-541). La gestión de los bienes comunales, y su defensa frente a los intereses privatizadores y señoriales, era una de las atribuciones de estas universitats (Gifre, 1998; 2012: 575-602). Este hecho puede llevar a pensar que se está situando el recurso comunal bajo una gestión de un «poder público» que, según los autores de la teoría institucional, sería un factor negativo a la hora de perpetuar la buena gestión del recurso (Acheson, 1975: 205; Ostrom, 1990: 14-16).

En ese sentido, se podría considerar que, en Sant Feliu de Guíxols, las normas eran redactadas por una autoridad electa y representativa, los jurats y el Concejo, ajenas a la actividad. Nada más lejos de la realidad. Autores como Gifre han demostrado cómo la gestión realizada por las universitats supone una extensión de la voluntad de los miembros de la comunidad local y, más concretamente, de aquellos que contribuían con el pago de impuestos. Esto implica la participación de los propios usuarios del recurso comunal (Gifre, 2012: 583-595; Olivares, 2000: 44-176). En el caso que nos ocupa, hay que tener en cuenta, tal y como se ha explicado, que la participación en la pesquería no recaía solamente en un colectivo bien definido de pescadores de oficio, sino que abarcaba amplios sectores de la villa que se dedicaban estacionalmente a esta tarea, ya que, como miembros de la comunidad, podían ejercer el derecho a pescar dentro de una mar entendida como posesión institucional de la universitat (Garrido, 2012; Gifre, 2012: 527; Olivares, 2000: 176).

El argumento que se podría esgrimir para considerar este tipo de gestión como un control de la autoridad local hacia el recurso común sería la redacción de las normas por parte de una autoridad política local. Precisamente, en el caso del regadío valenciano se expone cómo las instituciones autónomas de riego son un caso excepcional, pues en su mayoría era gestionado por la universitat a través de ordenanzas (Garrido, 2011; Guinot & Esquilache, 2017). En la misma línea, las ordenanzas de pesca en la cornisa cantábrica eran elaboradas y ejecutadas por las cofradías de mareantes, instituciones con autonomía del gobierno local (Erkoreka, 1991; López Losa, 2003). Otro ejemplo más próximo subraya, por contra, esta vinculación entre la gestión de la pesquería comunal y los representantes del poder local. En el caso de la pesquería provenzal de La Ciotat, donde existía una institución de gestión pesquera, la prud’homie, las ordenanzas de pesca se promulgaban conjuntamente por los consejeros de la villa y los prud’homes, los representantes de los pescadores, elegidos anualmente con los otros cargos locales33. De todos modos, hay que recordar que, en su función aglutinadora de la comunidad, las decisiones de la universitat eran tomadas en gran parte a través de un consejo o asamblea general de todos aquellos con derechos de participación. Por tanto, la elaboración de normas por parte de la universitat no implica una alienación respecto del recurso, sino una participación directa de los beneficiados (De Moor et al., 2016: 536-537; Gifre, 2012).

Cabe tener en cuenta que la puesta por escrito de estas normas por parte de una institución colectiva como es la universitat, con un carácter de defensa comunitaria importante (Olivares, 2000: 60), garantizaba también unos costes de transacción bajos a la hora de aplicar las normas. Al encuadrarse dentro de los mecanismos otorgados por privilegio real a la universitat de Sant Feliu de Guíxols (el baile, la corte jurisdiccional…), los costes de negociación, monitoreo y sanción, especialmente, se reducían drásticamente (Acheson, 1975: 196; Ostrom, 1990). Es por eso que este modelo suponía un primitivo planteamiento de los más modernos modelos de cogestión entre las instituciones de pescadores y la autoridad competente, en la línea expuesta por algunos analistas de pesquerías contemporáneas (Crosson et al., 2013: 524-525) y que contrastan con algunas de las ideas de Ostrom, que aprecia negativamente esta vinculación con la autoridad local más allá del mínimo reconocimiento (Ostrom, 1990).

Como se ha podido constatar en el caso estudiado, aquellos documentados como participantes en las normas son propietarios de redes, muchos de ellos sin una participación in situ de la actividad, en la línea de lo expuesto en el caso del regadío valenciano por Garrido (2011) y Guinot y Esquilache (2017), en referencia al control institucional de los señores directos frente a los enfiteutas. Esta desigualdad era recurrente en las universitats catalanas y ha sido poco estudiada para el caso pesquero. Las universitats estaban marcadas profundamente por las diferencias socioeconómicas y por la posesión o no de privilegios en ellas (Olivares, 1998: 82). Estas universitats, controladas por ciertos sectores de la comunidad, acababan limitando el acceso a los recursos comunales a ciertos individuos, a partir de la aplicación de requisitos, como la propiedad de ciertas cabezas de ganado o, en este caso, de una –o varias– red y compañía, lo que perpetuaba las diferencias de clase en el seno de esta institución (Gifre, 1998; 2012: 582-584). Estos criterios eran un arma de doble filo, tal y como se constata con el caso del sardinal, ya que restringían el acceso de otros locales al recurso a la vez que garantizaban su continuidad estableciendo unos límites claros que evitaban la disipación de la renta (prohibición a extranjeros y a pescadores de sardinal) (Christy, 1982; Feral, 1987: 357).

En este caso, las normas procuraban excluir de los espacios de la pesquería tradicional y asentada a individuos ajenos a la población guixolense y a todos aquellos patrones ajenos a las principales compañías de jábega locales, cuyos propietarios ideaban las normas. En ese sentido, solo quedaban afectados por las ordenanzas los dos caladeros principales de la villa, lo que establecía un área nucleada de defensa territorial (Acheson, 1975, 1988), donde el centro era defendido estrictamente, pero las periferias respondían a normas más relajadas. Por ejemplo, en la playa de Sant Pol, de menos interés y muchas veces no sujeta a turnos, se permitía la pesca de compañías ajenas a las marcadas por las normas.

De todos modos, se imponían límites especialmente al sardinal, ya que suponía un competidor muy eficiente que amenazaba con romper el equilibro del recurso y, sobre todo, hacía peligrar el peso preponderante de las compañías de jábega. Esto supone la confrontación de dos modelos de entender la actividad pesquera: uno bien establecido, gestionado por una élite pesquera y mercantil (inversores), con consuetudes y participación de amplios sectores de la población local (la jábega); y otro nuevo, traído por extranjeros, más productivo y utilizado por compañías más reducidas de pescadores, ajenos a las normas de gestión (Garrido, 2012: 340). El perfil de estos pescadores de sardinal, en muchos casos, era el de individuos ajenos a la pesca que buscaban nuevas maneras de invertir en actividades productivas (Costa, 1995). Precisamente, esto pone de manifiesto la existencia de un sector productivo altamente organizado (las jábegas), que pone en marcha los mecanismos a su disposición (la gestión comunal de la universitat) para la eliminación de la competencia, con el objetivo, no de preservar una pesquería comunitaria, sino de garantizar sus intereses económicos.

9. CONCLUSIONES

En su análisis de las cofradías de mareantes vascas, Ernesto López Losa indica que su éxito radica en el régimen de aprovechamiento exclusivo de los recursos en una gestión comunal que parte de dos mínimos característicos –en la línea de lo explicado por Ostrom (1990)–: la existencia de límites de acceso al recurso y de reglas e instituciones para crear normas pactadas y con medidas coercitivas (López Losa, 2003: 17-19). En este artículo se ha podido constatar cómo, en la villa de Sant Feliu, estos mínimos característicos se manifiestan en las ordenanzas, creadas en conjunto por la universitat y una élite de propietarios que garantizaron su aprovechamiento exclusivo de la pesquería de pequeños pelágicos, funcionando como institución según la definición presentada al principio del artículo (De Moor et al., 2016: 533-534).

Así pues, las normas elaboradas para esta pesquería se encuadran en gran parte en los mecanismos de gestión colectiva descritos por Ostrom (1990). Se trata de una pesquería gestionada a través de normas realizadas a partir de una institución a la que pertenecen los extractores de ese recurso, la universitat, que impone unas sanciones graduales y cuenta con mecanismos de control, ejecución de normas y sanción, y que establece límites territoriales e individuales, y garantiza la existencia de un espacio de discusión colectiva, la asamblea de la universitat y las periódicas reuniones de los propietarios.

Este tipo de gestión se aplica a todos los recursos comunales de las comunidades rurales, como los pastos o los bosques, y ha sido apuntado también para la extracción pesquera por parte de algunos autores (Garrido, 2012: 52; Gifre, 1998, 2012). Todos estos elementos, al estar vinculados a la universitat, podrían ser identificados como estructuras de una autoridad pública que jugaría el papel de un «Estado» que puede ejecutar una potencial mala gestión con criterios no adaptados a las condiciones locales (Ostrom, 1990). De todos modos, tal y como se ha analizado en el caso catalán, y en este caso de estudio en concreto, la gestión que parte de las ordenanzas locales también se integra en todo un sistema de gestión comunal, en el que la universitat ejerce de elemento cohesionador de la comunidad y donde los propios afectados por las normas también participan en ellas.

Lo que destaca en este caso de estudio es, precisamente, la constatación de la elaboración de las normas por parte de ese sector más interesado en el recurso comunal. Es decir, que se plasma muy bien cómo los propietarios de redes se reunían anualmente y decidían las normas que había que cambiar o adaptar, con la consiguiente carta de súplica dirigida a los representantes de la universitat de esa anualidad. Del mismo modo, se reafirma este hecho con el establecimiento de requisitos de acceso y la prohibición a la amenaza del sardinal en la misma pesquería. Un sistema similar ya había sido apuntado por Alfons Garrido para el caso de Cadaqués y, con el caso de estudio presentado en este artículo, se evidencia un patrón común que sistematiza este tipo de gestión del recurso pesquero como un elemento más del patrimonio comunal de las universitats (Garrido, 2012: 52). En casos como los de Tossa o Palafolls también se constata la redacción de normas de pesca encabezadas por los representantes de la universitat y el baile local (Pons, 1989, III: 96-97; Zucchitello, 1991).

El caso de estudio presentado también aborda la cuestión de la desigualdad. La gestión colectiva generalmente implica desigualdad, un aspecto poco tratado en el análisis de Ostrom (1990) de las instituciones de gestión colectiva, y que hay que tener en cuenta a la hora de preguntarse el porqué de ciertas medidas tomadas por dichas instituciones. No todos los individuos afectados por las normas podían participar en su creación debido a esta desigualdad estructural existente. Este aspecto ya ha sido destacado, en el caso del regadío valenciano, por Garrido (2011) y Guinot y Esquilache (2017). Estos autores destacaron cómo la gestión del regadío recaía en los propietarios directos de las tierras y no en los enfiteutas. Un caso similar se aprecia en la pesquería de Sant Feliu de Guíxols.

En los mecanismos de gestión colectiva de un recurso hay que distinguir entre miembros, que eran aquellos que tenían derechos para participar en la explotación del recurso y en la toma de decisiones (los patrones), y usuarios, que eran aquellos que estaban de facto extrayendo unidades del recurso. En la línea de lo aportado especialmente por Guinot y Esquilache (2017), conviene marcar la diferencia entre una idealizada gestión comunal «democrática» y aquellas realidades de gestión de recursos comunes que no pasaban por la toma de decisiones de toda una comunidad, sino de un grupo de propietarios, cuyo interés se basaba en la continuidad de su explotación y la rentabilidad de su inversión, remarcando así las diferencias de clase. Este hecho también se detecta en la pesquería a la encesa de Cadaqués (Garrido, 2012: 321). Igualmente, en las cofradías de mareantes del País Vasco, quienes terminaron ejerciendo un control total sobre estas instituciones fueron los propietarios de redes (Erkoreka, 1991: 124-136; López Losa, 2003: 24; Tena, 1995: 120-122). Esto pone de manifiesto la falta de atención a los condicionantes sociales y económicos y a las relaciones socioeconómicas inherentes en las comunidades en los análisis institucionalistas sobre la gestión de recursos comunes, como se desprende de Ostrom (1990).

En definitiva, conviene realizar un análisis sistemático y en profundidad de los modelos de gestión pesquera en Cataluña, poniéndolos en relación con las universitats como instituciones de gobierno local y gestión comunal, como se ha hecho en el caso estudiado.

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación forma parte del proyecto de I+D+i PID2022-139652NB-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y «FEDER Una manera de hacer Europa». La elaboración de este artículo se ha beneficiado de los comentarios de Rosa Congost, Rosa Lluch y Pere Gifre. Quiero también agradecer la labor de los evaluadores anónimos y de los editores de Historia Agraria.

REFERENCIAS

Acheson, James M. (1975). The Lobster Fiefs: Economic and Ecological Effects of Territoriality in the Maine Lobster Industry. Human Ecology, 3(3), 183-207. https://doi.org/10.1007/BF01531640

Acheson, James M. (1988). The Lobster Gangs of Maine. University Press of New England.

Acheson, James M. & Knight, Jack (2000). Distribution Fights, Coordination Games, and Lobster Management. Comparative Studies in Society and History, 42(1), 209-238.

Alegret, Joan Lluís & Garrido, Alfons (2022). Passat, present i futur de les Confraries de Pescadors: Una mirada des de l’Economia Social i Solidària. Fundació Promediterrània per a la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni marítim.

Aparisi, Frederic (2008). Algunes consideracions sobre la vila d’Oliva en temps medievals. Saitabi: Revista de la Facultat de Geografia i Història, 58, 81-92.

Aparisi, Frederic (2021). Fishing in Medieval Valencia. Imago Temporis Medium Aevum, 15, 213-241. https://doi.org/10.21001/itma.2021.15.07

Barceló, Maria & Mas, Antoni (2021). Fishing in the Island of Majorca in the Middle Ages (1230-1521): State of the Art and Initial Results of an Ongoing Research. Imago Temporis Medium Aevum, 15, 119-147. https://doi.org/10.21001/itma.2021.15.03

Belenguer, Ernest, Dantí, Jaume & Gual, Valentí (Eds.) (1998). Els béns comunals a la Catalunya moderna (segles xvi-xviii). Rafael Dalmau.

Bolster, W. Jeffrey (2008). Putting the Ocean in Atlantic History: Maritime Communities and Marine Ecology in the Northwest Atlantic, 1500-1800. The American Historical Review, 113(1), 19-47. https://doi.org/10.1086/ahr.113.1.19

Chamoux, Marie Noëlle & Contreras, Jesús (Eds.) (1996). La gestión comunal de los recursos: Economía y poder en las sociedades locales de España y de América Latina. Icaria.

Christy, Francis T. Jr. (1982). Territorial Use Rights in Marine Fisheries: Definitions and Conditions. FAO Fisheries Technical Paper, (227).

Collet, Serge (1987). Le baron et le poisson: Féodalité et droit de la mer en Europe occidentale. Droit et cultures, 13, 25-49.

Collet, Serge (1993). Uomini e pesce: La caccia al pesce spada tra Scilla e Cariddi. Giuseppe Maimone.

Costa, Maria-Mercè (1995). Conflictes de pesca a les mars de Palamós (1571-1576). Estudis del Baix Empordà, 14, 157-162.

Cox, Michael, Arnold, Gwen & Villamayor, Sergio (2010). A Review of Design Principles for Community-based Natural Resource Management. Ecology and Society, 15(4). https://doi.org/10.5751/ES-03704-150438

Crosson, Scott, Yandle, Tracy & Stoffle, Brent (2013). Renegotiating Property Rights in the Florida Golden Crab Fishery. International Journal of the Commons, 7(2), 521-548. https://doi.org/10.18352/ijc.385

De Moor, Tine (2008). The Silent Revolution: A New Perspective on the Emergence of Commons, Guilds, and Other Forms of Corporate Collective Action in Western Europe. International Review of Social History, 53(S16), 179-212. https://doi.org/10.1017/S0020859008003660.

De Moor, Tine, Laborda, Miguel, Lana-Berasain, José Miguel, Weeren, René van & Winchester, Angus (2016). Ruling the Commons: Introducing a New Methodology for the Analysis of Historical Commons. International Journal of the Commons, 10(2), 529. https://doi.org/10.18352/ijc.760

De Nicolò, Maria Lucia (2008). Il pesce nell’alimentazione mediterranea tra il xvi e il xix secolo. En Ruthy Gertwagen, Saša Raicevich, Tomaso Fortibuoni & Otello Giovanardi (Eds.), Il mare: Com’era: Le interazioni tra uomo ed ambiente nel Mediterraneo dall’Epoca Romana al xix secolo: Una visione storica ed ecologica delle attività di pesca. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Erkoreka, Josu Iñaki (1991). Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes del País Vasco. Gobierno Vasco.

Esteva, Lluís (1977). La població treballadora guixolenca, de 1556 a 1645. En XX Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos (pp. 131-200). Museu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Esteva, Lluís & Pallí, Lluís (1990). El termenal de Sant Feliu de Guíxols (1354-1980). Amics del Museu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Faget, Daniel (2017). L’écaille et le banc: Ressources de la mer Méditerranée moderne. XVIe-XVIIIe siècle. Presses universitaires de Provence.

Faget, Daniel & Sacchi, Jacques (2014). Fishing in the Mediterranean, Past and Present: History and Technical Changes. En André Monaco & Patrick Prouzet (Eds.), Development of Marine Resources (pp. 1-55). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119007760.ch1

Feeny, David, Berkes, Fikret, McCay, Bonnie J. & Acheson, James M. (1990). The Tragedy of the Commons: Twenty-Two Years Later. Human Ecology, 18(1), 1-19. https://doi.org/10.1007/BF00889070

Feliu, Gaspar (2010). La llarga nit feudal: Mil anys de pugna entre senyors i pagesos. Universitat de València.

Feral, François (1987). Un hiatus dans l’administration et la politique des pêches maritimes : Les prud’homies de pêcheurs en Méditerranée. Norois, 133-135, 355-369. https://doi.org/10.3406/noroi.1987.7433

Ferreira, Elisa (2009). Pesca y economia regional en Galicia. En La pesca en la Edad Media (pp. 11-34). Sociedad Española de Estudios Medievales, Dirección Xeral de Turismo, Consellería de Innovación e Industria, Xunta de Galicia.

Garrido, Alfons (2012). La pesca al Cap de Creus a l’època moderna: Organització, gestió i conflictes per l’accés als recursos pesquers (segles xvi-xviii). Tesis doctoral. Universitat de Girona.

Garrido, Alfons & Alegret, Joan Lluís (2006). Aproximació a l’activitat pesquera a la regió de l’Empordà (segles xv-xviii): Adaptacions a un medi en constant transformació. Estudis d’història agrària, 27-47. https://doi.org/10.1344/eha.2006.19.27-47

Garrido, Alfons, Pérez, Montse, Alegret, Joan Lluís & Darnaculleta, Montserrat (2010). Les Ordinacions de la pesquera de Calonge (s. xv-xvii). Fundació Promediterrània per a la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni marítim.

Garrido, Samuel (2011). Las instituciones de riego en la España del este: Una reflexión a la luz de la obra de Elinor Ostrom. Historia Agraria, 53, 13-42.

Gifre, Pere (1998). Béns i usos comunals: Universitats de l’Empordà, segles xvi-xvii. En Ernest Belenguer, Jaume Dantí & Valentí Gual (Eds.), Els béns comunals a la Catalunya moderna (segles xvi-xviii). Rafael Dalmau.

Gifre, Pere (2012). Els senyors útils i propietaris de mas: La formació històrica d’un grup social pagès (vegueria de Girona, 1486-1730). Fundació Noguera. (Estudis, 63).

Gil Dalmau, Isidoro (1990). Sinopsis cronológica de los sucesos principales de la historia del monasterio de San Feliu de Guíxols. Estudis del Baix Empordà, 9, 161-185.

Ginot-Julià, Antoni (2023). «No sab què li demana ni li deu res»: Resistencia y conflicto por los derechos señoriales sobre la pesca en Cataluña, siglo xvi. En José María Imízcoz, Javier Ochoa de Eribe & Andoni Artola (Eds.), Los entramados políticos y sociales en la España Moderna: Del orden corporativo-jurisdiccional al Estado liberal (pp. 2701-2716). Fundación Española de Historia Moderna.

Ginot-Julià, Antoni (2024). Els senyors de la mar: El domini de la mar i el delme del peix a la Catalunya medieval. Anuario de Estudios Medievales, 54(2), 1520. https://doi.org/10.3989/aem.2024.54.2.1520

Ginot-Julià, Antoni (en prensa). Between Provence and Catalonia: Centres and Peripheries in the Developing and Diffusion of Fishing Gear in the Medieval and Early Modern Period. En Shaping Relations during the Middle Ages in Southwestern Europe: Centres and Peripheries. Palgrave Macmillan.

Gordon, H. Scott (1954). The Economic Theory of a Common-Property Resource: The Fishery. Journal of Political Economy, 62(2), 124-142. https://doi.org/10.1016/S0092-8240(05)80048-5

Greif, Avner (1997). Micro Theory and Recent Developments in the Study of Economic Institutions Through Economic History. SSRN Scholarly Paper. https://doi.org/10.2139/ssrn.1243.

Greif, Avner (2000). The Fundamental Problem of Exchange: A Research Agenda in Historical Institutional Analysis. European Review of Economic History, 4(3), 251-284. https://doi.org/10.1017/S1361491600000071

Guinot, Enric & Esquilache, Ferran (2017). Not Only Peasants: The Myth of Continuity in the Irrigation Communities of Valencia, Spain, in the Medieval and Early Modern Periods. Continuity and Change, 32(2), 129-156. https://doi.org/10.1017/S0268416017000194

Hardin, Garrett (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162(3859), 1243-1248. https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243

Igual, David (2007). El tráfico de pescado en la España meridional y su proyección hacia Italia durante el siglo xv. En La pesca nel Lazio: Storia, economia, problemi regionali a confronto (pp. 277-309). Scientifica.

Jiménez, Àngel (1997). Sant Feliu de Guíxols: Una lectura històrica. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols/Diputació de Girona.

López Losa, Ernesto (2003). Derechos de propiedad informales y gestión comunal de las pesquerías en el País Vasco: Un enfoque ecológico-institucional. Revista de Historia Económica, 21(1), 11-50. https://doi.org/10.1017/S0212610900010193

Marcó, Xavier (2011). La senyoria feudal en un vessant de les Gavarres: Els dominis territorials de la vall d’Aro al segle xv. XIXè Premi Joan Xirgo.

Marquès, Josep M. (1981). Sant Feliu de Guíxols el 1602. Estudi General, (1), 131-135.

McCay, Bonnie J. & Acheson, James M. (1987). The Question of the Commons: The Culture and Ecology of Communal Resources. University of Arizona Press.

Molas, Pere & Cazenueve, Xavier (2017). Presentació. Barcelona Quaderns d’Història, 24, 9-12.

North, Douglass (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge University Press.

Olivares, Jordi (1998). La conflictivitat entorn dels béns i usos comunals. En Els béns comunals a la Catalunya moderna (segles xvi-xviii) (pp. 81-100). Rafael Dalmau.

Olivares, Jordi (2000). Viles, pagesos i senyors a la Catalunya dels Àustria: Conflictivitat social i litigació a la Reial Audiència (1591-1662). Pagès.

Ostrom, Elinor (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.

Ostrom, Elinor (2005). Understanding Institutional Diversity. Princeton University Press.

Ostrom, Elinor (2009). A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. Science, 325(5939), 419-422. https://doi.org/10.1126/science.1172133.

Ostrom, Elinor, Agrawal, Arun, Blomquist, William, Schlager, Edella & Tang, S. Y. (1989). CPR Coding Manual. Indiana University.

Paradeda, Fèlix (1915). La vila de Malgrat i sos contorns. R. Roig Impressor.

Pons, Josep M. (1989). Recull d’estudis d’història jurídica catalana. Vol. III. Fundació Noguera.

Prat, Enric, Serna, Èrika & Vila, Pep (2006). Les ordinacions de la pesquera de Cadaqués (s. xvi-xviii). Fundació Promediterrània per a la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni marítim.

Pujol, Marcel (2012). L’Escala, el Sardinal i «Mata’l, que és de Roses!»: Un exemple dels conflictes de pesca existents a l’Edat Moderna (segles xvi-xviii). Drassana, 20, 90-104.

Pujol, Marcel & Garrido, Alfons (2019). Llibre de la Cort de la Mar de Roses: Ordinacions, sentències i concòrdies sobre la pesca (segle xv). Fundació Promediterrània per a la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni marítim.

Recasens, Josep M. (1997). Notícies sobre la pesca i els pescadors de Tarragona: Segles xvi i xvii. Quaderns d’història tarraconense, XV, 67-118.

Riera, Jaume (2017). L’evolució de les confraries medievals. Barcelona Quaderns d’Història, 24, 49-66.

Salicrú, Roser (1995). El tràfic de mercaderies a Barcelona segons els comptes de la lleuda de Mediona (febrer de 1434). CSIC.

Salicrú, Roser (2009). En torno al comercio de pescado atlantico ibérico en el Mediterráneo catalanoaragonés del siglo xv. En La pesca en la Edad Media (pp. 167-180). Sociedad Española de Estudios Medievales, Dirección Xeral de Turismo, Consellería de Innovación e Industria, Xunta de Galicia. (Monografias de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 1).

Sáñez Reguart, Antonio (1795). Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional. Vol. 5. 5 vols. Imprenta de la viuda de don Joaquín Ibarra.

Scott, Anthony (1955). The Fishery: The Objectives of Sole Ownership. Journal of Political Economy, 63(2), 116-124. https://doi.org/10.1086/257653

Serna, Margarita (2003). Una aproximación a las cofradías de mareantes del Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa. Rudimentos Legales: Revista de Historia del Derecho, 5, 299-348.

Serra, Eva (1988). Pagesos i senyors a la Catalunya del segle xvii, baronia de Sentmenat, 1590-1729. Crítica.

Serra, Eva (1998). Béns comunals: Algunes consideracions. En Ernest Belenguer, Jaume Dantí & Valentí Gual (Eds.), Els béns comunals a la Catalunya moderna (segles xvi-xviii) (pp. 11-31). Rafael Dalmau.

Solé, Laia (2012). Conflits de pêche au sardinal au sud du cap de Creus (1571-1620). En Gilbert Larguier (Ed.), Les hommes et le littoral autour du Golfe du Lion, XVIe-XVIIIe siècle: Septièmes Journées d’histoire et histoire du droit et des institutions de l’Université de Perpignan Via Domitia. Presses universitaires de Perpignan. https://doi.org/10.4000/books.pupvd.5352

Sweetinburgh, Sheila (2006). Strategies of Inheritance among Kentish Fishing Communities in the Later Middle Ages. The History of the Family, 11(2), 93-105. https://doi.org/10.1016/j.hisfam.2006.06.003

Tempier, Élisabeth (2018). La gestion collective de droits d’usage par les Prud’homies méditerranéennes de patrons pêcheurs, un modèle pour l’avenir. HAL, 03407555. https://hal.science/hal-03407555

Tena, Soledad (1995). Composición social y articulación interna de las cofradías de pescadores y mareantes: Un análisis de la explotación de los recursos marítimos en la Marina de Castilla durante la Baja Edad Media. Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval, 8(enero). https://doi.org/10.5944/etfiii.8.1995.3597

Tena, Soledad (2013). Cofradías y concejos: Encuentros y desencuentros en San Sebastián a finales del siglo xv. En José María Monsalvo (Ed.), Sociedades urbanas y culturas políticas en la Baja Edad Media Castellana (pp. 231-254). Universidad de Salamanca. (Estudios históricos y geográficos, 156).

Thompson, Edward P. (1971). The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century. Past & Present, 50, 76-136. https://doi.org/10.1093/past/50.1.76

Thompson, Edward P. (1991). Customs in Common. Penguin Books.

White, Sam (2020). A Cold Welcome: The Little Ice Age and Europe’s Encounter with North America. Harvard University Press.

Zucchitello, Mario (1991). Homes, vaixells i mercaderies de Tossa al Grau de València (1459-1703). Centre d’Estudis Tossencs. (Quaderns d’estudis Tossencs, 4).

Zucchitello, Mario (2011). El delme del peix i la tasca de les collites a Tossa. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 52, 339.

Zucchitello, Mario (2013). En mar i en terra: Una història de Tossa i la seva gent (1186-1835). Centre d’Estudis Tossencs. (Quaderns d’estudis Tossencs, 11).

↩︎ . Estos principios han sido revisados por Cox et al. (2010) en un análisis que distingue mejor entre recurso y usuarios del recurso en la aplicación de dichos principios.

↩︎ . Lista elaborada para el pago del impuesto real del fogaje.

↩︎ . Encabezada por un consejo de veintisiete prohombres y tres jurats, cargo electo que se encargaba de encabezar el gobierno local durante un año.

↩︎ . Una buena descripción de esta técnica se halla en Sáñez Reguart (1795, 5: 352).

↩︎ . Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola (BPGCR), Ms. 124 (1557-1561).

↩︎ . Las hay documentadas y editadas en Cadaqués (Garrido 2012; Prat et al., 2006), Roses (Pujol & Garrido, 2019), Calonge (Garrido et al., 2010), Tossa (Zucchitello, 1991) y Palafolls (Paradeda, 1915; Pons, 1989, III: 96-97).

↩︎ . La «pacificación» de los espacios de pesca ha sido identificada como uno de los principales motivos para la redacción de ordenanzas de pesca (Garrido, 2012: 312; Garrido et al., 2010).

↩︎ . La importancia de la distinción entre recurso y usuarios ha sido desarrollada en Cox et al. (2010).

↩︎ . Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols (AMSFG), fondo Ajuntament, Manuals d’Acords, H-19, H-20, H-21, H-22.

↩︎ . AMSFG, fondo Ajuntament, Manual d’Acords, H-21, f. 55r.

↩︎ . AMSFG, fondo Ajuntament, Manual d’Acords, H-23, f. 255r, 21/05/1624. Las citas de los documentos originales en catalán han sido traducidas por el autor.

↩︎ . «Los once fuegos de jábega».

↩︎ . AMSFG, fondo Ajuntament, Manuals d’Acords, H-29, f. 41r, 16/07/1690.

↩︎ . AMSFG, fondo Ajuntament, Manuals d’Acords, H-19, f. 324v, 03/10/1565; H-20, f. 178-179r, 18/05/1579.

↩︎ . ACA, ORM, Monacals-Hisenda, Volums, 1596, f. 14v-15r, 04/09/1559.

↩︎ . BPCRG, Ms. 124 (1557-1560). La inversión en artes de pesca por parte de los sectores más acomodados no era nada extraño (Aparisi, 2008: 88; 2021: 225; Barceló & Mas, 2021: 505).

↩︎ . BPCRG, Ms. 124 (1557-1560).

↩︎ . Ya desde la Baja Edad Media se detecta la importancia de la comercialización del pescado, que tuvo en el siglo xvi un auge importante, especialmente gracias a la mejora en la capacidad económica de la población, los cambios en la alimentación y el endurecimiento de los preceptos de abstinencia a raíz de Trento (Bolster, 2008; De Nicolò, 2008: 36-37; Salicrú, 1995, 2009; White, 2020).

↩︎ . AMSFG, fondo Ajuntament, Manuals d’Acords, H-19, f. 207r, 01/01/1560.

↩︎ . AMSFG, fondo Ajuntament, Manuals d’Acords, H-22, f. 23r, 11/01/1593.

↩︎ . BPGCR, Ms. 124, f. 87v, 30/07/1557.

↩︎ . Un buen ejemplo en Zucchitello (2013: 84-89).

↩︎ . AMSFG, fondo Ajuntament, Manuals d’Acords, H-20, f. 178v-179r, 18/05/1579.

↩︎ . AMSFG, fondo Ajuntament, Manuals d’Acords, H-20, f. 211v, 02/03/1582. Citado en Esteva y Pallí (1990: 9).

↩︎ . Al no tener contacto con tierra hasta la finalización de la jornada, el control señorial se hacía muy difícil. Los sardineros podían alegar que ya habían pagado al señor vecino una vez vueltos a puerto y cometer fraude. En el caso de Tossa, para solventar este problema se decretó que pagarían diezmo los pescadores que, al llegar a tierra, pusieran a secar sus redes, puesto que si ya las traían secas significaba que habían desembarcado en tierras de otro señor y habían pagado allí los derechos (Zucchitello, 2011: 340).

↩︎ . AMSFG, fondo Ajuntament, Manuals d’Acords, H-20, f. 83v, 30/05/1572.

↩︎ . AMSFG, fondo Ajuntament, Manuals d’Acords, H-20, f. 281r-281v, 05/08/1589.

↩︎ . AMSFG, fondo Ajuntament, Manuals d’Acords, H-21, f. 61v-62r, 04/07/1590.

↩︎ . ACA, M-H, Girona, lligalls grans, 38, Pescar sardinals, 16/10/1574.

↩︎ . AMSFG, fondo Ajuntament, Manuals d’Acords, H-23, f. 255r, 21/05/1624.

↩︎ . El método del monitoreo por parte de los mismos usuarios de un recurso es recurrente en las instituciones de gestión comunal y favorece el cumplimiento de las normas (Garrido, 2011; Ostrom, 1990: 45).

↩︎ . AMSFG, fondo Ajuntament, Manuals d’Acords, H-19, f. 324v, 03/10/1565.

↩︎ . Archives Municipales de La Ciotat (AMLC), EE 43, Pêche Maritime, 30/09/1459.