1. Introducción

La Revolución mexicana de 1910 trajo consigo importantes cambios sociales y políticos para el país. Entre ellos la promulgación del artículo 27 de la Constitución mexicana de 1917, que sostenía lo siguiente: «La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación», por lo que el Estado en todo tiempo tendrá el derecho de «regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación» (Rives, 2010). Dicho artículo estableció la propiedad de la nación sobre la tierra y el agua, y reconoció el derecho del Estado para regular su uso y distribución. Esto sentó las bases para la reforma agraria, es decir, el conjunto de políticas y medidas para llevar a cabo la restitución de las tierras y la dotación de agua a las comunidades indígenas y campesinas.

La reforma agraria encarnó los ideales revolucionarios, tanto de transformar la sociedad rural y mejorar sus condiciones de vida como de frenar las actividades hegemónicas de los terratenientes y sus haciendas, por lo que, en las siguientes décadas, la tierra pasó a manos de los campesinos, quienes se organizaron en ejidos y recibieron sus títulos de propiedad colectiva; no así el recurso hídrico, cuyo acceso quedó sujeto a las concesiones que otorgaba el gobierno federal y al pago de un impuesto por su uso.

A partir de 1920, en México la propiedad y la gestión de las principales vías fluviales se centralizaron. El antecedente de este proceso puede observarse en la Ley sobre Aprovechamientos de Aguas del 13 de diciembre de 1910, en la que se declaraba al Estado mexicano propietario de las aguas1. Así, la Constitución de 1917 impuso una forma de propiedad sobre los recursos productivos (Aboites & Estrada, 2004: 11), cuya consolidación dependió tanto de las declaraciones nacionales de las corrientes como de los reglamentos de los afluentes y de la gerencia de las instituciones gubernamentales, como la Secretaría de Agricultura y Fomento (SAyF) y la Comisión Nacional de Irrigación, surgidas con la reforma agraria. Luis Jerez y Víctor Martín (2018) indican que una nueva etapa en la regulación del uso y gestión del agua inició en el siglo xix y continuó en el siglo xx en América Latina, así como en España, donde lo comunal se vio fuertemente impactado debido a la intervención estatal en el manejo del riego2.

El presente texto se ocupa de la oposición que presentaron los pueblos de La Purificación Tepetitla y San Jerónimo Amanalco –localizados en el municipio de Texcoco, en el estado de México (México)–, a esta nueva organización, concretamente al Reglamento para la distribución de las aguas mansas entre los usuarios del canal Coxcacuaco y del río del mismo nombre. Dicha ordenanza, publicada a finales de 1926, tenía por objetivo tanto la fiscalización del recurso como la recaudación de cuotas, de modo tal que fijó un renovado orden, donde la administración comunal debía ser desplazada por la autoridad federal. Para comprender la pugna entre los pueblos y el Gobierno, así como los desacuerdos entre las propias comunidades, en primer lugar, expongo el objeto de federalización: la corriente Coxcacuaco. Al respecto, muestro su antagónico significado, tanto para la SAyF como para los pueblos nahuas de Texcoco. En seguida, detallo el papel político de la Junta de Aguas y del ingeniero inspector, dos figuras creadas por la SAyF para poner en marcha dicha ordenanza. Posteriormente describo la justificación del gobierno para cobrar por el uso del recurso hídrico y preciso las cuotas establecidas por el Reglamento para La Purificación Tepetitla y San Jerónimo Amanalco. A pesar de que ambas comunidades exploraron la vía legal, es decir, contrataron a un abogado, que se encargó de hacer llegar a la SAyF diversos escritos con sus peticiones con la esperanza de que se resolviera el asunto a su favor, su postura y proceder ante la centralización del agua fue diferente. Mientras La Purificación Tepetitla mostró una actitud conciliadora, San Jerónimo Amanalco se mantuvo firme respecto a que los manantiales eran de su propiedad.

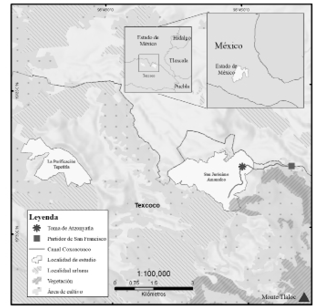

Los documentos e informes que constituyen las fuentes primarias del presente artículo se localizan en diversos expedientes de los fondos Aprovechamientos Superficiales y Aguas Nacionales del Archivo Histórico y Biblioteca Central del Agua (AHA). Su consulta me permitió observar las tensiones que se generaron entre los campesinos y la autoridad a partir de la introducción del Reglamento. Por otro lado, el trabajo de campo se realizó con el fin de conocer el curso de la corriente y las características del territorio. Dicho recorrido incluyó los manantiales, el partidor de San Francisco y la toma de Atzonyatla, es decir, se siguió la trayectoria del canal Coxcacuaco, al pie del monte Tláloc, en las últimas estribaciones del Iztaccíhuatl3. En el Mapa 1 se puede apreciar el caudal mencionado, que corresponde al trayecto que se recorrió en compañía de tres residentes locales: uno proveniente del pueblo de San Jerónimo Amanalco y dos de San Miguel Tlaixpan4. El recorrido tuvo lugar en dos momentos diferentes, en febrero de 2021 y noviembre de 2022. El mapa también indica la ubicación geográfica de los pueblos de San Jerónimo Amanalco y La Purificación Tepetitla en relación con el monte Tláloc, además de exhibir los terrenos de cultivo, la vegetación circundante y las áreas urbanas cercanas a las localidades objeto de estudio. De ahí que el análisis sucinto de los documentos y el recorrido del caudal sean pieza clave tanto para comprender el impacto de las cambiantes y diversas normas para el uso y aprovechamiento del agua a lo largo del siglo xx, como para recuperar la retórica y las razones de fondo de los participantes.

El análisis de esta pugna arroja nuevas luces sobre la lucha de los pueblos por conservar la gestión comunal del agua. Si bien se han escrito vastos artículos sobre la región relacionados con la agricultura, los recursos hídricos, la gobernanza del agua y la organización social del riego, ninguno de ellos trata la resistencia y el conflicto que representaron la federalización del agua para los pueblos indígenas de Texcoco, estado de México, y el proceder de la incipiente burocracia hidráulica, cuya actitud contradecía los principios que supuestamente guiaban la gestión del agua en el marco de la reforma agraria.

El presente trabajo constituye una valiosa aportación a la historiografía ambiental latinoamericana, dado que explora la manera en que los pueblos indígenas han interactuado con las corrientes acuáticas. Esta exploración proporciona una perspectiva significativa de su relación con la naturaleza. Además, tal como señala Gabriel Garnero, la historia ambiental de los ríos ofrece una visión crítica del proceso de modernización y desarrollo económico, y de cómo estos factores han influido en la concepción y gestión de los recursos hídricos. De modo que la gestión de los afluentes está profundamente marcada por conflictos y relaciones de poder entre diversos actores y grupos sociales (Garnero, 2022; Arruda, 2006).

2. La corriente Coxcacuaco

MAPA 1

Localidades de estudio y canal Coxcacuaco

Fuente: elaborado por: Gabriel Gómez García utilizando información de Google Maps, el marco geoestadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2022, y el Continuo de Elevaciones Mexicano de 2023.

La intención de controlar y reglamentar las corrientes de la cuenca de México se inició a finales del siglo xix5. El Estado, mediante la Secretaría de Fomento, para subsanar su ignorancia sobre los recursos hídricos y para conocer los usos locales del agua, hizo llegar varios cuestionarios «a los gobernadores de los estados, y éstos a su vez a los jefes políticos de la jurisdicción donde se encontraban las corrientes de las cuales se solicitaba información para iniciar la federalización de sus aguas» (Sandre, 2005: 34). En los años veinte, las corrientes fueron inspeccionadas por jóvenes ingenieros. La «vista de ojos» tenía la intención de confirmar si se trataba de corrientes que reunían los requisitos señalados por la Constitución de 1917, y también iniciar el diseño de los reglamentos. Esto incluyó la localización de las fuentes de agua que daban origen a las corrientes; trazar el recorrido del caudal; señalar los puntos de toma, así como el cálculo del aforo, la precipitación y los escurrimientos, además de las características de los cultivos y los sistemas de irrigación.

La corriente Coxcacuaco, también conocida entre los locales como Acozcacoatla6, fue declarada de propiedad nacional el 1 de agosto de 1923 (Secretaría de Agricultura y Fomento, 1923a, 1923b). El documento indicaba que se trataba de aguas permanentes, de construcción o canalización artificial, provenientes de los manantiales localizados en el monte Tláloc. La declaración se realizó concretamente para las aguas que corrían por el canal de Coxcacuaco y los manantiales denominados de San Jerónimo (Axuluapan, Aguapinaguá, Cuexpapalotla y Agua de la Virgen). El texto observa que dicho cauce, de aproximadamente mil trescientos metros, ubicado en los terrenos del pueblo de San Jerónimo Amanalco, iba de norte a sur, faldeando el cerro de tal forma que parecía formarse un collar o gargantillo, que en el idioma mexicano (náhuatl) corresponde a la palabra Coxcacuaco7.

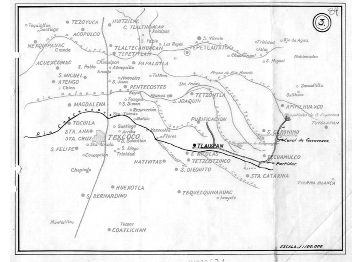

Tres años después de la declaración de propiedad se publicó el Reglamento para la distribución de las aguas mansas entre los usuarios del canal Coxcacuaco y del río del mismo nombre, el 21 de diciembre de 1926. La federalización del recurso iniciaba en el partidor de San Francisco de donde se derivaban el canal de Coxcacuaco y el río Papalotla o Hueyapan, cuya función principal era la de hacer llegar el líquido a tierras de cultivo que no tenían acceso al recurso hídrico. El canal Coxcacuaco dotaba de agua a San Jerónimo Amanalco, La Purificación Tepetitla y San Miguel Tlaixpan, conocidos como los pueblos de arriba por situarse cerca de la montaña. Estas comunidades tenían una posición estratégica en el sistema de riego que supieron aprovechar y conservar. De ahí que los pueblos aguas arriba mostraran una mayor oposición a la centralización del recurso, mientras que los usuarios aguas abajo encontraron apoyo en la Junta de Aguas y en el ingeniero inspector. El siguiente croquis fue presentado por el ingeniero Mariano Hernández en el año de 1923 como resultado de su inspección. El autor pretendía señalar los cursos de los caudales respecto de las poblaciones. Se resaltan el canal y el río Coxcacuaco, así como los manantiales que les dan origen.

Más adelante, dicho canal se convertía en el río Coxcacuaco o río del Molino, y a este caudal se unían las aguas de pequeños manantiales y otros afloramientos emergentes nombrados por sus topónimos8. El río Coxcacuaco proveía de agua a los siguientes usuarios: hacienda El Batán, ejidatarios de San Simón y del Barrio Texpa, ciudad de Texcoco (incluidos los pequeños agricultores de la zona), así como al pueblo de Xocatlán, la hacienda Santo Tomás y la hacienda de Xolache, y también a las comunidades de Tulantengo, San Miguel Chinconcuac, Atenco y La Magdalena Panoaya, además del predio Manuel Ávila. El curso del río Coxcacuaco seguía la pendiente del terreno hasta descargar en el lago de Texcoco. En el tramo de la desembocadura adquiría el nombre de río Magdalena9.

FIGURA 1

Croquis de los canales, ríos, arroyos y manantiales de la región Texcoco

Fuente: AHA, Aprovechamientos Superficiales, C. 1780, E. 26442, L. 1, F. 84, México, 30 de abril de 1923.

Para la redacción del Reglamento, los ingenieros de la SAyF calcularon el consumo de agua que cada pueblo podía recibir para irrigar sus tierras de cultivo. El principio del que partieron fue el de realizar una distribución equitativa del recurso (González, 2000: 143). No obstante, los ingenieros no lograron obtener un valor medio probable del gasto por segundo para cada zona de riego debido a la variación de los aforos a lo largo del año, pues a la corriente se iban añadiendo manantiales y escurrimientos caracterizados por aparecer y desaparecer (Palerm, 1997: 45)10. Y también debido a un desconocimiento en general, tanto de los cultivos de temporal (unas veces sembrados con legumbres, otras con maíz e incluso con frutos) como de las condiciones particulares de los terrenos, que iban desde la sierra de Tláloc, situada por arriba de los tres mil metros sobre el nivel del mar, hasta la orilla del extinto lago de Texcoco (Palerm, 1997: 45). En efecto, las tierras laborables se localizaban en áreas discontinuas: tal es el caso de las huertas de San Jerónimo Amanalco, que se encontraban separadas unas de otras por pequeñas barrancas, lo que hacía materialmente imposible regar a la vez todas las tierras con una sola toma o acequia11. Ahora bien, la cantidad de agua que bajaba y, por lo tanto el riego, no eran los mismos exactamente, sino que variaban considerablemente.

El antropólogo David Lorente (2017: 102-112) explica que la abundancia o escasez tanto de las cosechas como del agua estaban conectadas con los especialistas atmosféricos «conocedores del tiempo», llamados en español graniceros y en náhuatl tesifteros, a quienes se les atribuye la facultad para dominar y gestionar los fenómenos meteorológicos, así como la supervisión del caudal y la regularidad de las corrientes de agua, entre otros dones como la gestión de determinadas energías anímicas y males atribuidos a los ahuaques o espiritus del agua12. De acuerdo con Carreón (2007: 33), también intervienen en los rituales y fiestas que los pueblos realizan al santo patrono protector de Altepepa, encargado de controlar los dones que los cerros contienen dentro de sí13. Atzalzilliztli, Atlzalkualiztli, Apantla son algunos de los rituales y ofrendas celebrados para agradecer y pedir el agua14.

La reglamentación, como lo reconocía el director de Aguas, Tierras y Colonización, Gumaro García de la Cadena, «fue resultado de inspecciones aisladas que constan en diversos expedientes»15. De modo que, sin suficiente fundamento técnico, se establecieron los litros por segundo que cada comunidad debía recibir. El Reglamento era una fórmula que se repetía con cada corriente de la cuenca de México16, de ahí su falta de precisión y desconocimiento respecto de los regímenes de riego de origen prehispánico17. Palerm y Martínez (2013: 17) observan que «En México, durante muchos años la política se enfocó en apoyar a la gran irrigación y se dio un supuesto de eficiencia a los grandes sistemas de riego aunados a empresarios agrícolas». Para Underhill et al. (2023: 27), los monumentales proyectos de infraestructura de aguas superficiales están profundamente enredados con las economías mundiales, puesto que la mayor parte del agua es utilizada por las corporaciones privadas, de modo que los intereses económicos están por encima de las preocupaciones sociales. Esto invisibiliza las inquietudes campesinas, lo que refleja el colonialismo global y el capitalismo racial, motor de la reorganización de la tierra y del agua bajo los discursos de progreso y desarrollo. En este sentido, «la gran zona de temporal en manos de comunidades campesinas, ejidales, comunales o de pequeña propiedad» (Palerm & Martínez, 2013: 17) se quiso transformar al modelo racional y universal del progreso, donde la pericia tecnológica se consideró el principal instrumento. Incluso Molle et al. (2009: 330) mencionan el término «irrigación científica» (scientific irrigation) para referirse a las obras hidráulicas construidas por los ingenieros con la finalidad de conducir el agua a las tierras de cultivo según sus necesidades de riego y en oposición a la agricultura de temporal, o secano, que depende de la lluvia.

3. Colisión de culturas

En enero de 1927 los pueblos que tomaban agua de la corriente Coxcacuaco se encontraron con que sus aguas estaban gestionadas por un nuevo dueño: el gobierno federal; simplemente ya no podían disponer de ellas según el Reglamento para la distribución de las aguas mansas entre los usuarios del canal Coxcacuaco y del río del mismo nombre. Esto ponía en riesgo el control local del recurso, el manejo de los bienes comunes, es decir, de los manantiales. La SAyF y los campesinos tenían diferentes ideas sobre el caudal Coxcacuaco –y en general sobre el territorio identificado antiguamente como Acolhuacan–. Para los funcionarios de la SAyF, se trataba de un recurso empleado para el riego, usos públicos y domésticos, cuya asignación se estimaba en litros por segundo y en metros cúbicos; la corriente representaba el servicio general de distribución del líquido para las actividades agrícolas; el agua era susceptible de control, manejo y aprovechamiento; y su cuantificación era parte de un método y de un sistema de gestión. El papel de la SAyF y del Reglamento fue dar uniformidad al recurso y el sometimiento de los pueblos a ese estándar.

Los grupos nahuas de Texcoco, entre ellos San Jerónimo Amanalco y La Purificación Tepetitla, por su parte, tenían reglas claras sobre el uso de los recursos, así como responsabilidades y mecanismos de vigilancia, además de una conexión con los cerros, las peñas, los manantiales y ríos donde sus rituales y ofrendas aseguraban la época de lluvias. Incluso cada pueblo tenía de tres a cinco tesifteros para cuidar de las milpas y pedir el agua a sus deidades (Lorente, 2017: 139). Los pobladores tenían una organización comunal además de un vínculo con el territorio que estaba siendo alterado18, de modo que entre los funcionarios de la SAyF y las comunidades se produjo una colisión de culturas que puede observarse en las inconformidades y conflictos entre los pueblos a partir de la puesta en marcha del Reglamento. Esto explica la aparición de sucesivas disputas por derechos y usos del agua a lo largo y ancho del canal y río Coxcacuaco, las modificaciones al Reglamento en los años 1928 y 1931, y otras posteriores en los años 1935, 1936 y 194919. Con todo, dichos cambios no fueron firmados o ratificados por el «C. [ciudadano] Secretario debido quizá, al frecuente cambio de Directores de Aguas, Tierra y Colonización»20. Esta situación generó confusión y conflicto entre los usuarios y también entre los funcionarios a lo largo de la primera mitad del siglo xx. La carencia de claridad fue aprovechada por las comunidades tanto para ignorar el pago de cuotas como para tomar el agua que consideraban les correspondía.

4. La Junta de Aguas y el ingeniero inspector

El Reglamento estableció la figura de la Junta de Aguas para garantizar su correcta aplicación, es decir, el exacto cumplimiento de las tandas de aguas, el cobro de las cuotas por su uso y la resolución de los conflictos entre los usuarios, así como para hacer efectivas todas las disposiciones procedentes de la SAyF, entre ellas organizar la ejecución de las obras de conservación y reparación de la corriente, realizar los presupuestos y glosar las cuentas. De modo que el rol de la Junta de Aguas fue el de administrar el agua del afluente. Eran los agricultores locales los que ponían orden y exigían a sus paisanos la obediencia y el pago del agua, y a cambio obtenían el beneficio de estar frente a los procesos, reconocimiento entre sus pares y respaldo institucional. Esto permite observar que no todas las comunidades rechazaron la injerencia federal: la Junta de Aguas y los pueblos de abajo parecieron auxiliarse; es más, estos últimos encontraron en ella una forma de denunciar los manejos que favorecían a las comunidades cercanas a las fuentes de agua. Por ende, la Junta de Aguas se convirtió en un actor del conflicto local21.

La SAyF comprendía que para poner en marcha el Reglamento necesitaba del apoyo de las comunidades, por lo menos de algunos de sus miembros. De ahí que el personal de la Junta de Aguas tuviera que ser legítimamente elegido por los mecanismos tradicionales de dichos pueblos en la asamblea general donde cada pueblo se reunía para nombrar a su representante propietario y suplente22. Posteriormente, estos últimos debían juntarse el primero de enero en el ayuntamiento de Texcoco para asignar entre ellos al presidente de la Junta de Aguas, quien entre los representantes propietarios podía seleccionar a su secretario y tesorero y nombrar a sus delegados y jueces de agua23. Así, la primera Junta de Aguas correspondiente al caudal del canal y del río Coxcacuaco quedó instalada el 13 de enero de 192724. Los cargos duraban un año, del primero de enero al 31 de diciembre. El presidente de la Junta de Aguas podía reelegirse e incluso años más tarde volver a ocupar dicho cargo.

La Junta de Aguas, la autoridad local en materia de aguas, ponía en conocimiento de la SAyF las contingencias derivadas de la distribución del agua, sobre todo cuando los pueblos usuarios del afluente no cumplían con el Reglamento. Asimismo, acudía a dicha entidad cuando los problemas se salían de su control y requería de su respaldo, aprobación o consejo sobre cómo debía proceder. La Junta de Aguas decía actuar en nombre del bien común y trabajaba en conjunto con la naciente «burocracia hidráulica»25.

Sin embargo, las decisiones y actuar de los integrantes de la Junta de Aguas eran supervisadas por un ingeniero inspector o comisionado especial, cuya asignación dependía de la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización de la SAyF. Para este puesto se designó al ingeniero Federico Tafoya, a quien en 1926 se le encomendó redactar la reglamentación de las aguas federales en la jurisdicción del municipio de Texcoco, estado de México26. Entre sus funciones se encontraba brindar asesoría técnica, practicar estudios relacionados con la corriente Coxcacuaco y rendir informes de las visitas de vigilancia y seguimiento. Los reportes de este funcionario incluían la descripción de las incidencias derivadas de la gestión del agua, así como una sección de recomendaciones y sugerencias donde expresaba su opinión y cómo su superior debía continuar. Posteriormente, el director de Aguas, Tierras y Colonización se basaba en este escrito para girar los oficios correspondientes. En consecuencia, la Junta de Aguas y los representantes de los pueblos recibían indicaciones y respuestas que no siempre cumplían27. Su intervención iba más allá de los aspectos metodológicos y técnicos, pues pretendía la transformación de las comunidades rurales y sus prácticas28. En America Latina, menciona Michiel Baud (1998), la mayoría de los gobiernos contrataron técnicos, particularmente ingenieros, quienes se presentaron como los más capaces de cumplir con el deseado desarrollo económico. Así, explican Underhill et al. (2023: 26): «la creación de expertos hidráulicos fue fundamental para la difusión global de las formas coloniales/modernas de relacionarse y administrar el agua».

El ingeniero inspector cuidaba el recurso agua de los propios campesinos, que consideraba una amenaza, debido a sus fiestas, creencias, rituales y supuesta ignorancia. Su misión era la de asegurar que el Reglamento para la distribución de las aguas mansas entre los usuarios del canal Coxcacuaco y del río del mismo nombre se cumpliera en todas sus partes, así como conservar y mejorar la infraestructura hidráulica del caudal mediante la construcción de obras como canales particulares, la apertura de tomas y aquellas necesarias para la conducción del recurso, asegurando con ello la uniformidad y la constancia en el consumo. Así, el modelo hidráulico nacido con el desagüe del valle de México durante el porfiriato fue reproducido por los gobiernos posrevolucionarios (Perló, 1999); la idea de orden y progreso subsistió con dicha ordenanza. Los ingenieros adquirieron una peculiar reputación que Rap, Wester y Pérez-Prado (2004), Molle et al. (2009) y Underhill et al. (2023) reconocen como burocracias hidráulicas para referirse a la cultura cerrada, conservadora y jerárquica, con fuerte sentido de identidad del personal de las instituciones gestoras, responsables de crear y reproducir las formas modernas, pero coloniales de administrar el agua.

Los funcionarios de la SAyF y sus ingenieros estaban convencidos de que la legislación para la distribución del agua era la vía para la transición de la sociedad rural y que la asesoría técnica prestada para las diversas obras hidráulicas era la mejor forma de proceder. De modo que sus ideas y conocimientos eran los correctos y, por ende, su pensamiento puede definirse como paternalismo científico29.

La gestión del agua al cuidado del Estado significó institucionalizar los recursos y, por tanto, limitar las prácticas de los agricultores y las acciones de sus opositores. El Reglamento impuso un orden que pretendía suprimir los usos comunales del agua. En su lugar, se trató de dominar y distribuir el flujo de la corriente para maximizar la producción de los campesinos. Lo que observa Boyer (2007: 95) se vincula tanto con el discurso científico mexicano de la década de 1920 como con «la forma racionalista, totalizadora y dogmática de administración social que James Scott designa con el nombre provocador de alto modernismo». Significa, «la fe exacerbada en el progreso científico y técnico, el aumento de la producción, el dominio de la naturaleza y, especialmente, el diseño racional del mundo social» (Roca, 2017: 100).

5. El pago por el agua

Los efectos del artículo 27 vinculados con la regularización de las vías fluviales se empezaron a experimentar con el Decreto Presidencial del 6 de julio de 1917, en el que se estableció una renta federal sobre el uso y aprovechamiento de las aguas públicas sujetas al dominio de la federación (Secretaría de Estado, 1917). Este decreto fue modificado en 1926 por la Administración del presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928) «a fin de hacer su aplicación más racional y equitativa» (Secretaría de Agricultura y Fomento, 1926: 3) «y principalmente para lograr que su aplicación e interpretación sea más expedita» (ibid.). Esta vez el cobro por el uso del recurso hídrico se detallaba. En concreto, las aguas eran un recurso federal por el que todos los concesionarios y confirmatarios sin excepciones debían pagar. El sistema administrativo de aguas para su completo desarrollo no podía hacerse «a expensas de los presupuestos ordinarios de ingresos» (ibid.). La lógica del gravamen era la siguiente: si la tierra cultivada forjaba la riqueza de los pueblos, este beneficio también debía llegar al Gobierno. La autoridad consideraba que «desde el momento que la Nación [era] propietaria de las aguas, deb[ía] percibir una compensación, muy módica por cierto, en cambio de aumento de producción y valor que tienen los usuarios en sus fincas» (Birrichaga, 2009: 52).

De acuerdo con esta línea de pensamiento, el Reglamento para la distribución de las aguas mansas entre los usuarios del canal Coxcacuaco y del río del mismo nombre, en su artículo 43, indicaba: «Los usuarios particulares pagarán a la Federación, según la Ley, por el uso que hagan de esta agua, con sujeción al Decreto del 24 de junio de 1926»30. Este documento determinaba las cuotas según el volumen, la propiedad de la tierra y las actividades, cuyo monto correspondía únicamente fijar a la SAyF. La cuota por el uso y aprovechamiento de aguas de propiedad nacional estaba destinada «al establecimiento de un servicio social de policía en vigilancia de aguas generales, cuanto a la ejecución de obras de riego de aprovechamientos hidráulicos de interés general» (Secretaría de Estado, 1917: 6).

La Junta de Aguas dependía de las cuotas para operar y también para pagar los sueldos de los delegados y jueces de Aguas, así como para llevar a cabo diversas obras hidráulicas, la limpia de los manantiales y la reparación del canal. Por lo que esta solicitaba a la SAyF que dichas contribuciones fueran anuales en lugar de mensual, pues los continuos adeudos por el uso de agua colocaban a la Junta de Aguas en «una verdadera crisis en cuestión de fondos»31.

Así, la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización de la SAyF estableció las siguientes cuotas mensuales para el año de 1927. San Jerónimo Amanalco debía pagar 14,29 pesos y La Purificación Tepetitla 42,23 pesos32. La cuota de esta última comunidad incluía el sueldo del juez de Aguas, a saber, de 30 pesos por mes, a razón de 1 peso diario, debido a las numerosas parcelas que se regaban en dicho pueblo, lo que obligaba al juez de Aguas a permanecer todo el día supervisando las tandas de agua33.

San Jerónimo Amanalco adeudaba 12 meses, o sea, 158,81 pesos, en tanto que La Purificación Tepetitla debía parte de abril y todo el mes de mayo de 1927. Para hacer efectivo el cobro de las cuotas, la Junta de Aguas advirtió a los pueblos de que se procedería conforme el Reglamento «a privarles del uso del agua» e incluso solicitó «a la Secretaría el auxilio de la Fuerza Armada para hacer respetar este acuerdo»34. Los miembros de la Junta de Aguas esperaban que el caudal bajara y se distribuyera entre los pueblos. Sin embargo, dichos avisos generaron tensión y también movilizaron a los vecinos de La Purificación Tepetitla y San Jerónimo Amanalco, quienes se opusieron al cobro del impuesto sobre el uso y aprovechamiento del agua.

6. La Purificación Tepetitla: El pueblo pobre

En octubre de 1927, los vecinos del pueblo de La Purificación Tepetitla, mediante su apoderado legal el señor José J. Reynoso, presentaron por escrito una queja contra Martín Nava Galán, presidente de la Junta de Aguas del canal Coxcacuaco. La inconformidad se debía al cobro de 14 pesos por el concepto de vigilancia del canal. Según explicaban los demandantes, esta actividad era realizada con anterioridad por «cinco personas del mismo pueblo, a quienes ellos llama[ban] RONDA»35. La dinámica era la siguiente: de un día para otro se elegía a una persona para repartir el agua, otra para proteger el canal y tres más para supervisar a la población. En la ronda participaban todos los miembros del pueblo de manera voluntaria, es decir, sin recibir cobro alguno por dichos servicios, por lo que, concluía el escrito citado, el pueblo de La Purificación Tepetitla no tenía la necesidad de pagar a ningún vigilante extraño36. Esto muestra que las comunidades estaban organizadas, que tenían sus propias reglas y acuerdos sobre cómo gestionar el recurso, así como mecanismos de vigilancia para asegurar el cumplimiento de los consensos. Los propios miembros de la comunidad se encargan de supervisar y hacer cumplir las normas.

Este texto con fecha del 28 de octubre de 1927 también mencionaba que tiempo atrás, el marqués de Cervantes y Terreros, que fue dueño de la hacienda el Molino de Flores y de la hacienda el Batán, se encargaba de poner un aguador por su propia cuenta para vigilar tanto los manantiales como la corriente Coxcacuaco, por lo que entendían que era la SAyF quien ahora debía asumir los gastos correspondientes a la supervisión de la corriente37. O bien otorgarles la gestión del agua, como lo expresaba el comisario del pueblo de La Purificación, quien en una junta mencionó el deseo de que los dejaran en libertad para manejar el agua como ellos estaban acostumbrados38.

El escrito de queja solicitaba la condonación del pago de 14 pesos: «Yo le suplico a Ud. muy atentamente tenga la bondad de librar sus respetables órdenes a fin de que exima a mis poderdantes de pagar la cantidad antes dicha»39. Los motivos eran los siguientes: primero «los vecinos de La Purificación son sumamente pobres, y de eso, cada mes pagan al Sr. Nava Galán $11.23 como sueldo del delegado que cuida el canal; $1.00 para gastos de escritorio, y además $1.00 diario para el Aguador»40. Según el apoderado, la pobreza del pueblo se comprobaba mediante «el hecho de que desde hace cinco años están construyendo una escuela para niñas, y hasta la fecha no la han podido terminar por falta de recursos»41. Segundo, la cantidad de 14 pesos correspondía al mes de julio, cuando ya no se hacía uso de las aguas del canal, porque aprovechaban las de las lluvias.

Pese a todo, el documento menciona que, ante la falta de pago, Martín Nava Galán los amenazó con recurrir a la Fuerza Armada para evitar que tomarán agua del canal Coxcacuaco. Nava Galán era de los que aprobaba la injerencia federal y estaba convencido de la utilidad del Reglamento para ordenar el uso del agua y transformar la manera como se venía manejando. La Junta de Aguas pareció auxiliarse y encontrar en esta nueva gestión una forma de denunciar las prácticas de sus vecinos. En este sentido, exponía la «infinidad de irregularidades e injusticias» con las que se manejaban los vecinos de La Purificación Tepetitla, puesto que el recurso se encontraba en manos del comisario del pueblo Manuel Uribe, quien también era el representante suplente de La Purificación42, y quien además hacía un reparto inequitativo del agua, aparte de venderla. Los pueblos de arriba, por estar más cerca de las fuentes de agua, a menudo aprovechaban dicha situación para tomar una cantidad mayor de la que les correspondía, dejando al resto de los usuarios en precarias condiciones con respecto al recurso.

La Purificación Tepetitla liquidó su deuda cuando el ingeniero comisionado en compañía de los integrantes de la Junta de Aguas correspondiente al año de 1928, visitaron directamente a los vecinos usuarios de las aguas del canal Coxcacuaco para arreglar el asunto43. El 3 de marzo de 1928 se levantó un acta donde consta el pago de las cuotas y en la que se explica que dicha retribución contribuiría a los gastos de la Junta y, por tanto, «a que más pronto quedaran implantadas todas las modificaciones necesarias al Reglamento a efecto de que sus cuotas sean reducidas a una suma considerablemente pequeña, beneficiando así al vecindario de este Pueblo»44.

La Purificación Tepetitla desde el año de 1923 había confirmado sus derechos al uso y aprovechamiento de las aguas del Coxcacuaco. Este fue uno de los pocos pueblos que presentó a la SAyF una copia certificada del Auto de Posesión de Aguas de 1757, en la que constaba que «el capitán don Manuel Antonio de Mendívil, alcalde mayor de la ciudad de Texcoco, otorgaba a los indios de la comunidad La Purificación y su barrio San Miguel la posesión de un surco de aguas del río el Molino para la manutención de su ganado y riego de sus huertas»45. De ahí que La Purificación Tepetitla gozara de 23 litros por segundo para riego en 202 días tanda (volumen anual de 401.414,4 metros cúbicos), por la toma del partidor de Ventanas, en el margen derecho del canal; una dotación constante para riego de 6,5 litros por segundo los 365 días del año (volumen anual de 204.984 metros cúbicos); más 0,5 litros por segundo para usos públicos y domésticos (volumen anual de 15.768 metros cúbicos), derivados por la toma abierta en dicho partidor construido en Loma Colorada46.

En conclusión, La Purificación Tepetitla aparentemente aceptó las nuevas reglas de juego y, en consecuencia, la SAyF ratificó sus derechos. Los pobladores negociaron exitosamente con el Estado que no tenían inconveniente si disponían de su dotación de agua y reducían sus cuotas. Sin embargo, esta actitud conciliadora poco se mantuvo: para 1929 La Purificación Tepetitla dejó de pagar sus cuotas, porque no estaba conforme con la gestión de la Junta de Aguas y con el comportamiento del pueblo vecino de San Jerónimo Amanalco. Si no recibía las tandas de agua señaladas por el Reglamento, tampoco tenía que cumplir con el tributo; mientras sus vecinos no contribuyeran y atendieran las reglas, ellos tampoco.

7. San Jerónimo Amanalco: Los dueños de los manantiales

Los vecinos de San Jerónimo Amanalco se opusieron a la federalización del agua. No aceptaban el Reglamento: derivaban más agua de la que señalaba dicha ordenanza; desestimaban el impuesto por el uso y aprovechamiento del líquido; y en general pasaban por alto cualquier petición de la Junta de Aguas, del inspector comisionado y de la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización de la SAyF. Esta renuencia a la nueva organización tiene sentido, si se considera el discurso de la comunidad de San Jerónimo Amanalco: «desde tiempo inmemorial, o sea desde por los años de 1754, nuestros antecesores de este pueblo vienen disfrutando en legítima propiedad, la cantidad de 54 cincuenta y cuatro pulgadas cuadradas de agua, que equivale y corresponde a dos surcos»47. Por lo que «nuestros bisabuelos y otras generaciones pasadas antes que nosotros, nunca gestionaron ni han gestionado dotación o restitución de aguas, toda vez que esta agua ha sido siempre de su legítima propiedad, desde el momento en que los manantiales que las producen se encuentran y nacen en los terrenos de nuestro pueblo»48.

Como señala Aboites y Estrada (2004: 22): «Los quejosos no entendían cómo el gobierno surgido de la Revolución de 1910 afectaba sus derechos hidráulicos, eso que no había sucedido durante los gobiernos virreinales, republicanos, ni siquiera durante la dictadura de Porfirio Díaz». Para la comunidad de San Jerónimo Amanalco, lo correcto era que se les otorgara la titularidad de las fuentes de agua, por lo que sus representantes, encabezados por Antonino Pérez, Celso Durán, Victorio Arias, Rogaciano Durán y León Hidalgo y su abogado Toribio Pujol durante la primera mitad del siglo xx, insistieron sobre este rubro49:

«[...] nos permitimos; acordar a Ud. que aspirando cuyo título a posesión que acredite los derechos propietarios en asuntos de agua que corresponde de los manantiales que nos pertenecen, y que se encuentran en los terrenos de nuestra propiedad y los nombres de los parajes son los siguientes: Teotatitla, Tlalpantlamapa, Tlaltentlelancho, Itlanxometl, Axoloapa, Pinahuitzatl, Tlalanquizatl, Cuaupapalotitla, Mixtonco y Tecoatitla»50.

En esta línea de pensamiento, no creían «estar obligados [a] hacer ninguna erogación por el uso de las mismas» y añadían «respetuosamente pedimos se sirva librar de sus respetables órdenes a fin de que no quedemos comprendidos en el mencionado presupuesto»51. El 3 de julio de 1929 presentaron «un memorial respecto a un cobro que pretende hacernos la Junta de aguas de los usuarios del río Coxcacuaco»52. Los vecinos de San Jerónimo Amanalco, al igual que los de La Purificación Tepetitla, se excusaban de los pagos correspondientes con el argumento de que eran muy pobres, y solicitaban que el presidente de la Junta de Aguas y el presidente municipal de Texcoco dejaran de «apremiarlos para el pago» hasta que se resolviera el asunto.

La posesión de los manantiales iba en contra del control que el gobierno federal pretendía sobre el recurso hídrico. Por ello, la respuesta de la autoridad (es decir, del Director de Aguas, Tierras y Colonización, Gumaro García de la Cadena y el ingeniero inspector, Federico Tafoya) e incluso de los presidentes de la Junta de Aguas Martín Nava Galán (1927-1928) y José Quintanilla (1929-1931), fue siempre la misma: «En lo relativo a la pretendida propiedad de los manantiales citados, se les advierte que son de propiedad de la Nación y que, en consecuencia, sus aguas también son federales; debiendo sujetarse a tomar su dotación conforme a las resoluciones»53. Esto según la declaración presidencial del 20 de mayo de 192254. En su lugar, la SAyF otorgó a todos los pueblos de la corriente Coxcacuaco la confirmación de sus derechos al uso del agua (los litros por segundo y los días al año que estaban autorizados a tomar), excepto al pueblo de San Jerónimo Amanalco55.

Sobre el adeudo por el uso del agua, la SAyF les condonó las cuotas atrasadas, «a condición de que en el año de 1929 cumpliesen en todo con las disposiciones que a ese respecto dictara la Junta de Aguas»56. Federico Tafoya, en su informe número 406 con fecha del primero de agosto de 1929, menciona que él mismo fue al pueblo de San Jerónimo Amanalco y comunicó personalmente a sus vecinos la liquidación de sus cuotas para los años de 1927 y 192857.

Tanto la autoridad como el pueblo estaban hartos unos de los otros. Dicho descontento puede apreciarse el día de la inauguración de la toma Atzonyatla. Según el reporte del ingeniero comisionado, el 7 de febrero de 1929 acudieron los miembros de la Junta de Aguas para poner en marcha dicha toma y clausurar (tapar con tierra) las siete zanjas que San Jerónimo Amanalco tenía abiertas en el margen derecho del caudal Coxcacuaco y así cumplir con el artículo 36 del Reglamento para la distribución de aguas mansas entre los usuarios del canal Coxcacuaco y del río del mismo nombre, del 30 de octubre de 1928, donde se especificaba: «El Pueblo de San Jerónimo Amanalco derivará su dotación de 39 L.P.S. para riego [volumen anual de 720.000 metros cúbicos] y la de 0.5 l.p.s [volumen anual de 15.768 metros cúbicos] para usos públicos y domésticos por la toma de Atzonyatla únicamente […]»58.

Para San Jerónimo Amanalco esto no tenía ningún sentido. Necesitaban las tomas de agua por dos motivos: primero, por lo quebrado de los terrenos, separados por pequeñas barrancas; y segundo, debido a que los «suelos al secarse adquieren una dureza de piedra y no pueden ser trabajados sin riego o lluvia para ablandarlos» (Sokolovsky, 1995: 43).

Durante el cierre de las tomas, que por cierto la autoridad consideraba fraudulentas, al parecer Federico Tafoya «tuvo un serio percance al grado de que iba a perder la vida» según relata el ingeniero Abrahan Aguiluz, en su informe del 14 de enero de 193059. Esto explica por qué la autoridad les amenazó con la intervención de las fuerzas federales y cómo San Jerónimo Amanalco llegó a convertirse en «el mal de todos los concesionarios».

El día de la inauguración de la toma Atzonyatla, el ingeniero comisionado y José Quintanilla hicieron hincapié en que por ella se pasaba un volumen de agua considerablemente mayor al asignado por el Reglamento60. Esto sirvió de pretexto para ordenar desazolvar el canal el lunes 11 de febrero. Para ello, se juntaron 100 hombres de los pueblos de San Miguel Tlaixpan y La Purificación Tepetitla, que se repartieron a lo largo del canal para la limpieza y probablemente también para intimidar a los de San Jerónimo Amanalco. El conflicto surgió al final de la jornada, cuando seis hombres del pueblo de San Miguel Tlaixpan se dirigieron aguas arriba61.

[...] se encontraron que en la toma [de Atzonyatla] estaban los de San Jerónimo y que al frente de ellos estaba el C. Luis Peralta y el Comisionario 1° con su guardia armada y todos ellos estaban ansolvando [echando tierra] de nuevo el canal que ya estaba desazolvado y uno de ellos tenía un fierro con que le estaba agrandando la dicha Toma y al ver los vecinos les dijeron que porque estaban haciendo eso, los inguriaron y los amenazaron con las armas de la guardia que si no se venían pronto [...]62.

Pocos días después, la Junta de Aguas reportó a la SAyF haber recibido informes de que los vecinos de San Jerónimo habían abocardado o ensanchado el ojo de la toma, por lo que, disminuyó «considerablemente la cantidad de agua llegando a tal grado, que algunos de los pueblos de abajo no han recibido ni gota de líquido, motivo por el cual esta Junta recibió quejas de cada uno en particular»63. Como decía José Quintanilla: «Prueba su obstinación en creerse dueños absolutos de las aguas del Coxcacuaco»64. El incidente contribuyó a la división y enfrentamiento de San Jerónimo Amanalco con el resto de las comunidades aguas abajo. La Junta de Aguas y el ingeniero inspector, en lugar de buscar una solución pacífica al conflicto, parecieron exacerbar aún más la situación añadiendo así tensiones adicionales a la ya existente problemática.

Para Federico Tafoya, dicho episodio y lo que consideraba una actitud de abierta rebeldía contra lo prescrito en el Reglamento eran el argumento para exigir el uso de la violencia65: «Se hace ya necesario, obligarlo por la fuerza a que se sujete estrictamente al Reglamento respectivo de estas aguas»66. La propuesta, que había sido con anterioridad rechazada por el director de Aguas, Tierras y Colonización, se consideró en septiembre de 1929. Mediante oficio se comunicó al nuevo representante de San Jerónimo Amanalco, Rugacioano Durán, que de seguir con su desobediencia para la próxima temporada de estiaje, «la secretaría se encuentra resuelta a poner en el pueblo de San Jerónimo un destacamento de fuerzas federales para que se hagan respetar los mandatos del Reglamento a la primera indicación de la Junta de Aguas»67.

Esta advertencia sobre el uso de la fuerza militar permite observar la existencia de un estado autoritario dispuesto a emplear su poder coercitivo para hacer valer el Reglamento. La utilización de las armas como la última palabra garantizaba la federalización del agua, según la costumbre de aquellos años y como consecuencia de la situación política dominada por los militares revolucionarios68.

San Jerónimo Amanalco, un pueblo nahua asentado en la sierra de Tláloc, ofreció resistencia al proyecto estatal de burocratización y apropiación de los canales, ríos y manantiales. Esto llevó a la SAyF a emplear diversos medios para tratar de convencerlos de que obedecieran el Reglamento y respetaran las reglas. La SAyF, que custodiaba los recursos hídricos ahora de la nación, no podía creer que un pueblito donde la mayoría de sus habitantes no sabía leer y escribir se pensara dueño de los manantiales y estuviera dispuesto a enfrentarlos. La SAyF ni siquiera consideró el manejo comunal de los recursos y el significado sagrado que dicha área tenía para sus habitantes. El Estado no podía dejar en manos de campesinos dichos bienes; quería protagonizar, intervenir y controlar todo el territorio mexicano, homogeneizar el país, eliminar las formas de organización y los sistemas indígenas, como se había drenado el lago de Texcoco mediante diversas obras hidráulicas que limpiaban el pasado y restructuraban el país (Cházaro, 2007).

San Jerónimo Amanalco no cedió ante la presión de la Junta de Aguas, del ingeniero inspector, la SAyF, los pueblos vecinos e incluso la municipalidad de Texcoco. Desde un inicio se mostró dispuesto a defender por la vía legal lo que consideraba suyo (de ahí que contrataran a un abogado), pero también, de ser necesario, con las armas que tuvieran disponibles.

8. Conclusiones

La reglamentación de la corriente Coxcacuaco ocurrió sin que se tomara en cuenta la gestión comunal y los significados culturales de los grupos nahuas de Texcoco. Los intereses económicos prevalecieron sobre las preocupaciones locales, la tierra y el agua se reorganizaron bajo discursos de progreso y desarrollo. En enero de 1927 La Purificación Tepetitla y San Jerónimo Amanalco recibieron el Reglamento para la distribución de las aguas mansas entre los usuarios del canal Coxcacuaco y del río del mismo nombre que buscaba suprimir los usos comunales del agua y controlar su flujo para maximizar la producción agrícola. Esto encajaba con el discurso científico de la época, caracterizado por la fe en el progreso científico y técnico, el dominio de la naturaleza y el diseño racional del mundo social.

Los manantiales y aguas de la corriente Coxcacuaco, que los pueblos consideraban comunales, tenían un nuevo dueño. Ahora pertenecían a la nación y serían administradas por SAyF mediante la Junta de Aguas y el ingeniero inspector. Aunque aparentemente se transfería cierto poder a los campesinos en lo relativo a la distribución de las aguas, con la creación de la Junta de Aguas sus acciones fueron vigiladas por los ingenieros inspectores y autorizadas por la SAyF. Lejos de desarrollar un papel conciliador que fomentara la participación y cooperación, estos actores contribuyeron a la división de los pueblos y ejercieron un control centralizado y autoritario sobre la distribución y el uso del agua. Mientras la SAyF respaldó a los agricultores que actuaban en su nombre y protegió a aquellos que cumplían con las disposiciones del Reglamento, castigó y amenazó a los que se oponían. La falta de reconocimiento y respeto hacia las prácticas comunales de gestión del agua generó tensiones y conflictos entre los pueblos indígenas y los ingenieros de la SAyF.

La Purificación Tepetitla y San Jerónimo Amanalco rechazaron las disposiciones del Reglamento, una fórmula que se repetía con cada corriente de la región, que fijaba los litros por segundo, los días de riego y el volumen anual de agua que cada comunidad debía recibir, sin observar la variabilidad de los aforos, cultivos, condiciones geográficas y culturales. El Reglamento afectaba sus prácticas de riego y por lo tanto la producción de sus cultivos. Estos pueblos consideraban que las tandas asignadas eran mucho menores de las que tradicionalmente tomaban, además de que ahora debían entregar una cuota mensual, pedir permiso a la SAyF para realizar cualquier modificación y trabajar en las obras que los ingenieros señalaran adecuadas.

Para reclamar su agua, ambas comunidades optaron por el camino de las leyes, es decir, acudieron a un despacho de abogados para que llevara su caso y presentara ante la SAyF diversos escritos con sus demandas, creyendo que de alguna manera las cosas se solucionarían a su favor. No obstante, los funcionarios de la SAyF guardaban cierto desdén hacía los pueblos fuertemente articulados por sus prácticas comunales. Si bien sus escritos eran atendidos, por lo regular las respuestas informaban sobre la nacionalización de los recursos y sus obligaciones por el uso y aprovechamiento del agua. De modo que sus peticiones no tenían cabida en el Reglamento, es decir, en el modelo estandarizado de control del recurso.

Entre estos grupos indígenas y los ingenieros de la SAyF se produjo una colisión de culturas. Para los primeros, la corriente era comunal, les pertenecía desde tiempos inmemorables, tenían un vínculo e historias que los conectaban con el cuidado del agua, además de fiestas, rituales y ofrendas que aseguraban la época de lluvias. Para los segundos, el agua era susceptible de control, manejo y aprovechamiento. Se trataba de un recurso empleado para el riego, usos públicos y domésticos. Así también, los ingenieros creían que la corriente Coxcacuaco, con la gestión e intervenciones tecnológicas adecuadas, alcanzaba para transformar la sociedad rural y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. E incluso que dicho afluente podría contribuir al desarrollo económico de la nación, al generar una riqueza derivada de las actividades agrícolas.

En ese sentido, el Reglamento indicaba la distribución general de aguas que correspondían a cada usuario y, por tanto, materializaba las reglas y uniformaba el recurso. Su cuantificación era parte de un método y de un sistema de gestión. Sin embargo, para lograr la federalización se requería que los pueblos obedecieran el Reglamento. Esto representó la tarea más difícil para los funcionarios de la SAyF y para la Junta de Aguas, quienes expresaron que el Reglamento no debía ser letra muerta para los vecinos de la corriente Coxcacuaco.

Agradecimientos

Agradezco al equipo del Archivo Histórico y Biblioteca Central del Agua, especialmente a José Solís, Olga Manuel, José Rangel, Jessica Ríos, Eva Olivo y Silvia Gatica por el amable y eficiente acceso a los documentos que constituyen las fuentes primarias de este artículo. Reconozco la invaluable labor de los y las dictaminadoras anónimas y del equipo editorial de Historia Agraria, cuyas sugerencias enriquecieron notablemente este trabajo. Asimismo, agradezco la contribución del alumno Ricardo Rojas, la lectura de Nikté Segura y Roberto Olivares y el acompañamiento de Joel Aguilar. Finalmente, estoy profundamente agradecida con mi tutora académica, la Dra. Luz Fernanda Azuela Bernal. Como resultado de esta investigación, se ha producido un video de divulgación titulado: «Aguas revueltas: conflicto por el pago del agua» disponible en YouTube para su visualización.

Referencias

Aboites, Luis (1998). El agua de la nación: Una historia política de México (1888-1946). México, DF: Ciesas.

Aboites, Luis & Estrada, Valeria (Comps.) (2004). Del agua municipal al agua nacional: Materiales para una historia de los municipios en México 1901-1945. México, DF: Ciesas/El Colegio de México.

Arruda, Gilmar (2006). Historia de ríos: ¿Historia Ambiental? Signos históricos, 8 (16), 16-44. https://signoshistoricos.izt.uam.mx/index.php/historicos/article/view/218

Baud, Michiel (1998). The Quest for Modernity: Latin American Technocratic Ideas in Historical Perspective. En Miguel Centeno & Patricio, Silva (Eds.), The Politics of Expertise in Latin America (pp. 13-35). London: Palgrave Macmillan.

Birrichaga, Diana (2009). Legislación en torno al agua siglos xix y xx. En Semblanza histórica del agua en México (pp. 43-59). México, DF: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGP-28SemblanzaHistóricaMéxico.pdf

Boyer, Christopher (2007). Revolución y paternalismo ecológico: Miguel Ángel de Quevedo y la política forestal en México, 1926-1940. Historia Mexicana, 57 (1), 91-138. https://www.redalyc.org/pdf/600/60057103.pdf

Calatayud, Salvador & Garrido, Samuel (2021). Desigualdad social y toma de decisiones en los comunales: El gobierno del mayor canal de riego de España (la Acequia Real del Júcar, Valencia) en el siglo xix. Historia Agraria, (83), 97-128. https://doi.org/10.26882/histagrar.083e03c

Carreón, Jaime (2007). Nahuas de Texcoco: Pueblos indígenas del México contemporáneo. México, DF: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/12558/nahuas_texcoco.pdf

Castro, Pedro (2002). La campaña presidencial de 1927-1928 y el ocaso del caudillismo. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, (23), 113-144. https://moderna.historicas.unam.mx/index.php/ehm/article/view/3055/68806

Cházaro, Laura (2007). El lago de Texcoco y la ciudad de México: Entre las diferencias políticas y la higiénica igualdad. En Eulalia Ribera, Héctor Mendoza & Martín Pere (Coords.), La integración del territorio en una idea de Estado: México y Brasil, 1821-1946 (pp. 423-441). México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Dr. José Luis Mora.

Garnero, Gabriel (2022). Socio-naturalezas fluviales en América Latina: Apuntes teórico-metodológicos. Agua y Territorio, (19), 5-18. https://doi.org/10.17561/AT.19.5455

González Huerta, Margarita (2000). El sistema de riego de los manantiales de San Juan Teotihuacán. En Jacinta Palerm & Tomás Martínez Saldaña (Eds.), Antología sobre pequeño riego (vol. II, pp. 134-198). México, DF: Colegio de Postgraduados/Plaza y Valdés.

Jerez, Luis & Martín, Víctor (2018). La cuestión del agua en La Gomera: Síntesis de un proceso de expropiación al campesinado (1900-1950). Historia agraria, (74), 135-165. https://doi.org/10.26882/histagrar.074e05j

Lorente, David (2017). Tesifteros, los graniceros de la Sierra de Texcoco: Repensando el don, la experiencia onírica y el parentesco espiritual. Dimensión antropológica, (70), 101-150.

Mendoza, Jesús (2013). Los municipios de San Gabriel Chilac y San Juan Teotihuacan ante la federalización de las aguas, 1888-1960. Relaciones. Estudios de historia y sociedad, (136), 359-397. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-39292013000400012

Molle, François, Mollinga, Peter & Wester, Philippus (2009). Hydraulic bureaucracies

and the hydraulic mission: Flows of water, flows of power.

Water Alternatives 2(3): 328-349 https://www.water-alternatives.org/index.php/allabs/65-a2-3-3/file

Oré, María Teresa (1986). Agua, sistemas de regadío y mito en el valle de Ica, 1900-1960. Allpanchis, 18 (28), 73-85. https://doi.org/10.36901/allpanchis.v18i28.999

Oré, María Teresa & Rap, Edwin (2009). Políticas neoliberales de agua en el perú. antecedentes y entretelones de la ley de recursos hídricos. Debates en Sociología, (34). https://doi.org/10.18800/debatesensociologia.200901.003

Palerm, Jacinta (1997). Sistemas hidráulicos y organización social: Debate teórico y el caso del Acolhuacan septentrional. En Tomás Martínez Saldaña & Jacinta Palerm (Eds.), Antología sobre pequeño riego (vol. I, pp. 43-88.). México, DF: Colegio de Postgraduados/Plaza y Valdés.

Palerm, Jacinta & Martínez Saldaña, Tomás (Eds.) (2013). Antología sobre riego: Instituciones para la gestión del agua: Vernáculas, alegales e informales. Texcoco: Colegio de Postgraduados/Plaza y Valdés.

Perló, Manuel (1999). El paradigma porfiriano: Ensayo sobre la construcción del desagüe del Valle de México. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México.

Rap, Edwin, Wester, Philippus & Pérez-Prado, Nereida (2004). The Politics of Creating Commitment: Irrigation Reforms and the Reconstitution of the Hydraulic Bureaucracy in Mexico. En Peter Paul Mollinga & Alex Bolding (Eds.), The Politics of Irrigation Reform: Contested Policy Formulation and Implementation in Asia, Africa and Latin America (pp. 57-94). London: Ashgate.

Rives, Roberto (2010). Texto original de la Constitución de 1917 y de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917 al 1o. de junio de 2009. México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México. https://repositorio.unam.mx/contenidos/5027428

Roca, Beltran (2017). Pensar con James Scott: Dominación, conocimiento, resistencia. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 19 (37), 91-113.

Rodríguez Haros, Benito & Palerm, Jacinta (2003). Organización social para el riego en la cuenca del río Texcoco. Comunicaciones en Socioeconomía, Estadística e Informática, 7 (2), 1-12.

Sánchez Rodríguez, Martín (2022). Apretando las tuercas: El riego y el estado en México, 1888-1939. Agua y Territorio, (20), 41-55. https://doi.org/10.17561/AT.20.6052

Sandre, Israel (2005). Documentos sobre posesión de aguas de los pueblos indígenas del Estado de México, siglos xvi al xviii. México, DF: Ciesas.

Secretaría de Agricultura y Fomento (21 de septiembre de 1923a). DECLARACIÓN de que las aguas del río de Coxcacuaco o río de la Magdalena y los manantiales que a él afluyen, en el Estado de México, son de propiedad nacional. Diario Oficial de la Federación, (18), 245.

Secretaría de Agricultura y Fomento (21 de septiembre de 1923b). DECLARACIÓN de que las aguas que corren por el Canal de Coxcacuaco y los manantiales denominados de San Gerónimo, en el Estado de México, son de propiedad nacional. Diario Oficial de la Federación, (18), 245-246.

Secretaría de Agricultura y Fomento (19 de julio de 1926). DECRETO refundiendo, adicionando y modificando las prevenciones de los distintos ordenamientos vigentes relacionados con el uso y aprovechamiento de aguas de propiedad nacional. Diario Oficial de la Federación, (16), 3-7. https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=190805&pagina=3&seccion=1

Secretaría de Estado (11 de julio de 1917). DECRETO expedido por el C. Presidente de la República, con fecha 6 de los corrientes, estableciendo la renta federal sobre uso y aprovechamiento de las aguas públicas sujetas al dominio de la Federación. Diario Oficial de la Federación.

Sokolovsky, Jay (1995). San Jerónimo Amanalco: Un pueblo en transición. Distrito Federal: Universidad Iberoamericana.

Toledo, Víctor (2005). Repensar la conservación: ¿Áreas naturales protegidas o estrategia birregional? Gaceta Ecológica, (77), 67-82.

https://www.redalyc.org/pdf/539/53907705.pdf

Uunderhill, Vivian, Beckett, Linnea, Dajani, Muna, Oré, María Teresa & Sabati, Sheeva (2023). The Coloniality of Modern Water: Global Groundwater Extraction in California, Palestine and Peru. Water Alternatives, 16 (1), 13-38. https://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol16/v16issue1/694-a16-1-11/file

Wittfogel, Karl A. (1957). Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. Yale University Press.

↩︎ . Los historiadores Aboites (1998), Mendoza (2013), Sánchez Rodríguez (2022) y Sandre (2005) señalan a la Ley General sobre Vías de Comunicación del 5 de junio de 1888 como el inicio de la federalización de los recursos hídricos.

↩︎ . En Perú, explica Oré (1986: 79), se expidió el Código de Aguas en el año 1902 y diez años después el Reglamento de Aguas, mediante los cuales el control y la administración de las aguas pasaron a manos del Estado.

↩︎ . Un partidor es un distribuidor de agua que por lo general se nutre de manantiales u otras fuentes; se trata de una obra cuyo objetivo es repartir el agua y conducirla por un canal, del que se derivan caños, zanjas y acequias con el fin de hacer llegar el líquido a los cultivos. Esto es lo que se conoce como sistemas de irrigación. «El origen de dicho sistema [en Texcoco] se remonta al tercer reinado del tlatoani Nezahualcóyotl, hacia 1454, cuando se construyó un sistema de canales, acequias, terrazas y acueductos vinculados con las comunidades de la zona» (Lorente, 2017: 104).

↩︎ . La comunicación con los lugareños Nikté Segura Segura y Roberto Olivares Mancilla se inició en el año 2020, cuando me incorporé al equipo de trabajo del Programa Nacional Estratégico (Pronaces) «Restauración y manejo participativo de los sistemas socioecológicos en la región afectada por el megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y otras actividades antropogénicas». Este programa no fue finalmente aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pero me permitió acercarme a los habitantes de San Miguel Tlaixpan y San Pablo Ixayoc y establecer una comunicación frecuente. Por ejemplo, tanto Nikté como Roberto retroalimentaron el presente texto en su primera versión y también me apoyaron resolviendo algunas dudas sobre su particular territorio y cultura en sendas entrevistas realizadas el 26 de agosto de 2022 en Ciudad de México, en el caso de la primera, y el 6 de febrero de 2021 en San Miguel Tlaixpan, Texcoco, Estado de México, en el caso del segundo.

↩︎ . Con motivo de observar el proceso de federalización y centralización del agua iniciado con el gobierno del presidente Porfirio Díaz, véanse Aboites (1998) y Sánchez Rodríguez (2022).

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 2, F. 119-120.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 1780, E. 26451, F. 5.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 1780, E. 26441, L. 1, F. 18 y 34.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 1780, E. 26441, L. 1, F. 61. Cabe mencionar que «El Lago de Texcoco se comunicaba artificialmente por el canal de Tequisquiac al río del mismo nombre, siendo este afluente indirecto del Río Pánuco que con distintos nombres pasa y forma el límite de varios estados de la Federación, desembocando en el golfo de México». AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 4, F. 396.

↩︎ . Por ejemplo, en su informe del 1 de abril de 1922, los ingenieros Francisco García Sáenz y Mariano Hernández observan que «los pequeños afloramientos, además de presentar serias dificultades para el aforo, hecho en el mes de junio (tiempo de lluvias) por los Sres. Pardo y Millán, se secan en el tiempo de estiaje no pudiendo precisarse la época de su reaparición ni el gasto que de uno a otro año proporcionan». AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 1780, E. 26441, L. 1, F. 22.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 2, F. 150. Los canales o zanjas se construían para llevar el agua a las parcelas y así poder regar los cultivos.

↩︎ . Dicho texto explica con detalle las responsabilidades y dones de los tesifteros, así como la condición de humanidad de los ahuaques o espíritus «dueños del agua».

↩︎ . «El término altepepa remite al vocablo altépetl, que significa “cerro lleno de agua” y que su glifo representa un cerro en cuya base aparecen unas fauces, y en el interior de éstas, una cueva». De ahí, las historias que hacen referencia a altepepa y que reivindican la sacralidad del paisaje. «Por ejemplo, en el cerro de la Purificación, aseguran que existe una cueva sumamente larga y profunda, la cual llega hasta la montaña Tláloc; dicen que quienes entran corren el riesgo de perderse para siempre dentro de las entrañas de la tierra.» (Carreón, 2007: 33).

↩︎ . Información proporcionada por María Nikté Segura Segura, habitante de San Miguel Tlaixpan y fundadora del proyecto Ecolhua Texcoco, A.C.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 5, F. 479.

↩︎ . Consúltese la investigación de González Huerta (2000) sobre la reglamentación y distribución del agua entre los usuarios de los manantiales de San Juan Teotihuacán.

↩︎ . Calatayud y Garrido (2021: 100) mencionan que para un uso eficiente del agua «es importante –aunque no imprescindible– que los regantes participen en el diseño y la aplicación de la normativa utilizada».

↩︎ . Véase el concepto de «axioma biocultural» de Toledo (2005: 77), quien sostiene que la conservación de la biodiversidad depende de la preservación de las diferentes culturas humanas.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 430, E. 7776, L. 1, F. 4-7. El oficial mayor Alonso González Gallardo comisionó al ingeniero inspector Federico Tafoya «para que desde luego emprenda un estudio recabando los datos técnicos necesarios para la modificación de los reglamentos ya puestos en vigor sobre distribución de aguas de los ríos Papalotla, Xalapango, Coxcacuaco, Canal Hueyapan, Barranca de Temexco y Manantiales de San Juan Teotihuacán, a fin de ajustarlos a las necesidades que sugiera la experiencia de un año de ejercicio de los mismos, a cuyo efecto se servirá usted tener en cuenta las diversas mociones que han presentado los usuarios inconformes con las dotaciones que les asignan los cuadros de distribución correspondientes, en aquellos casos en que se ha demostrado la justicia de sus observaciones.» AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 5, F. 479.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 430, E. 7776, L. 1, F. 4-7.

↩︎ . De hecho, el cargo de presidente de la Junta de Aguas «se rotaba casi exclusivamente entre las comunidades río abajo. A finales de los años cincuenta, dos de los líderes políticos de Amanalco usaron una cláusula en la Constitución Nacional para solicitar al gobierno el privilegio de dirigir perpetuamente la Junta de Aguas» (Sokolovsky, 1995: 136).

↩︎ . El proceso se describe con detalle en el Reglamento para la distribución de las aguas mansas entre los usuarios del canal Coxcacuaco y del río del mismo nombre. Véase del octavo al decimoséptimo artículo del mencionado reglamento. AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 3, F. 326-328; AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 4, F. 329-330

↩︎ . Los sueldos del secretario y del tesorero debían fijarse en esa sesión, cuyo monto debía ser pagado por los usuarios de la corriente. Aparentemente estos decidieron renunciar a sus honorarios, al igual que el resto de sus homólogos de las juntas de aguas de la región. AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7762, L.1 F. 25-26.

Los delegados de Aguas responsables de la vigilancia de la corriente y de sus aprovechamientos, dependían directamente de la Junta de Aguas y eran los superiores inmediatos de los jueces de Aguas. Tanto delegados como jueces de Aguas no podían ser los propietarios, aparceros, arrendatarios o empleados de las haciendas o de los ayuntamientos, así como tampoco los comisarios o autoridades de los pueblos o barrios (arts. 28 y 32 del Reglamento. AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7762, L. 4, F. 332 y 334). Por cada pueblo usuario de la corriente, había un juez de Aguas, encargado de vigilar la distribución del agua. Los jueces de Aguas eran los únicos capacitados para abrir o cerrar las compuertas de las tomas de agua a efecto de asegurar la correcta asignación del líquido.

↩︎ . «Para 1920-1930, en la región Oriente del Valle de México existían cinco Juntas de Agua, las cuales representaban a 65 comunidades usuarias del riego, que regaban en promedio 4,144.75 hectáreas.» (Rodríguez Haros & Palerm, 2003: 2).

↩︎ . Karl Wittfogel (1957) desarrolla el concepto de hydraulic bureaucracy para describir a aquellas sociedades hidráulicas que dada su necesidad por controlar eficientemente el agua terminan por adoptar una forma de gobierno autoritaria y centralizada, además de despótica. Este concepto es retomado por Rap, Wester y Pérez-Prado (2004), Molle et al. (2009) y Underhill et al. (2023).

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 1016, E. 14270, L. 1, F. 11.

↩︎ . Véanse los informes del ingeniero Federico Tafoya. AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 1-6.

↩︎ . En el Perú ocurrió algo similar. Oré y Rap (2009: 32) observan cómo «El rol de los ingenieros hidráulicos fue creciendo con la centralización de la gestión del agua, la expansión de la infraestructura de riego y la conformación de una burocracia hidráulica». De modo que, las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de regadío fueron impulsadas por el Estado y sus funcionarios, ingenieros de aguas (Oré, 1986: 79).

↩︎ . «la creencia en que el Estado, según las prescripciones de los expertos científicos [en este caso de los ingenieros], tenía la obligación moral de transformar la cultura y práctica campesinas para hacerlas más modernas y rentables» (Boyer, 2007: 97).

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 4, F. 340.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 2, F. 162.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 2, F. 178-179.

↩︎ . Ibid.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 2, F. 162.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 2, F. 155-156.

↩︎ . Ibid.

↩︎ . Ibid.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 2, F. 176.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 2, F. 155-156.

↩︎ . Ibid.

↩︎ . Ibid.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 2, F. 176.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 3, F. 265.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 3, F. 314.

↩︎ . Véase la transcripción del documento «Auto de Posesión de Aguas de La Purificación y San Miguel, 1757» en Sandre (2005: 143-150).

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 4, F. 107-108.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 1016, E. 1470, L. 1, F. 160 1.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 1016, E. 1470, L. 1, F. 160 1.

↩︎ . Pueden consultarse los siguientes documentos al respecto: AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 2, F. 107-108, México, 23 de marzo de 1927; AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 3, F. 242, México, 10 de febrero de 1928; AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 4, F. 284, México, 12 de marzo de 1928; AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 4, F. 422, México, 14 de octubre de 1928.

De hecho, Amanalco, el nombre nahua del pueblo, es un topónimo que puede interpretarse como «donde nace el agua», puesto que está compuesto de las palabras amalli, que significa «charco», y co, utilizado para referirse a un lugar. Al respecto, Roberto Olivares Mancilla, representante del Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales de San Miguel Tlaixpan, menciona que, en la memoria histórica regional, es sabido que Nezahualcóyotl (deidad tutelar vinculada con el monte Tláloc y fundador del territorio) reconocía a los de Amanalco como los cuidadores del agua.

↩︎. AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 2, F. 107. «Cada manantial tenía uno o más nombres basados en su localización o por alguna cualidad, como su flujo» (Sokolovsky, 1995: 50).

↩︎. AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 6, F. 561-562.

↩︎. AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 6, F. 563.

↩︎. AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 2, F. 119-120.

↩︎. AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 1612, E. 23090, F. 27.

↩︎. Sobre este particular, me encuentro desarrollando una investigación.

↩︎. AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 6, F. 559.

↩︎ . Ibid.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 4, F. 336.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 433, E.7784, F. 26.

↩︎ . Luego se supo que esto no era cierto.

↩︎ . Desazolvar se refiere a limpiar el canal, zanja o acequia, quitando todo aquello (lodo, piedras, ramas, residuos, etc.) que obstruye el paso del agua. AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 6, F.548.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 5, F. 456.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 6, F. 548.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 6, F.573-574.

↩︎ . Federico Tafoya en su informe 118, del 23 de febrero de 1928, comentó lo siguiente: «La actitud asumida por estos vecinos, de abierta rebeldía contra lo prescrito en el Reglamento, los hacía merecedores a que se les obligue a cumplir […] Sin que por ello puedan tachar a la Superioridad de hostilizar al pueblo; toda vez que lo único que hará la Secretaría de Fomento al proceder como propongo es no permitir que se desconozca el principio de Autoridad, menospreciando por los vecinos de San Jerónimo Amanalco». AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 3, F. 255.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 6, F. 557-560.

↩︎ . AHA, Aprovechamientos superficiales, C. 425, E. 7763, L. 6, F. 577.

↩︎ . Un ejemplo de la violencia verbal y física es la campaña presidencial de 1927 y 1928, encabezada por los generales Álvaro Obregón, Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez. «La cultura de la competencia política por medios pacíficos era inexistente en esos momentos, y el peor ejemplo lo daban los candidatos, coincidentemente todos militares, educados en la línea de arrebatar, lo que ya era insana costumbre» (Castro, 2002: 141).