1. Introducción

Al iniciar la reforma agraria en la década de 1960, sus partidarios en el Estado colombiano y las instituciones internacionales tenían múltiples objetivos. En primer lugar, pretendían mejorar las condiciones de vida de los sectores rurales pobres para promover la equidad social, evitar la subversión en el campo y contener la influencia de la Revolución cubana. Ante las profundas injusticias de la estructura agraria y la creciente presión de los mercados agrícolas sobre el campesinado, la intervención del Estado debía proteger a estas poblaciones mediante el control y la transferencia de los medios de producción, la tierra, las infraestructuras y el trabajo. No obstante, era necesario conciliar estos fines con los objetivos de desarrollo de la agricultura mediante la mejora de la productividad y la modernización de las explotaciones (Janvry, 1981).

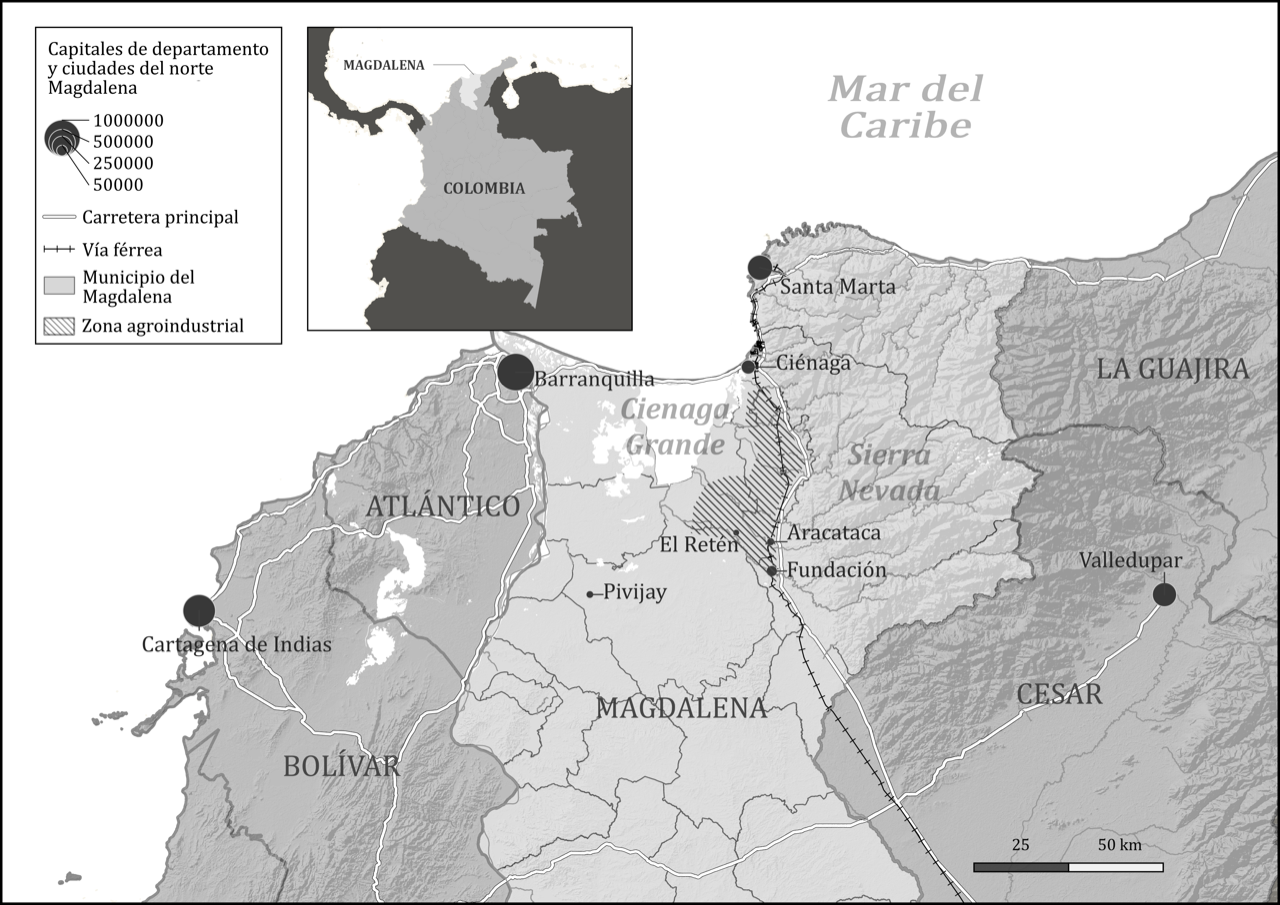

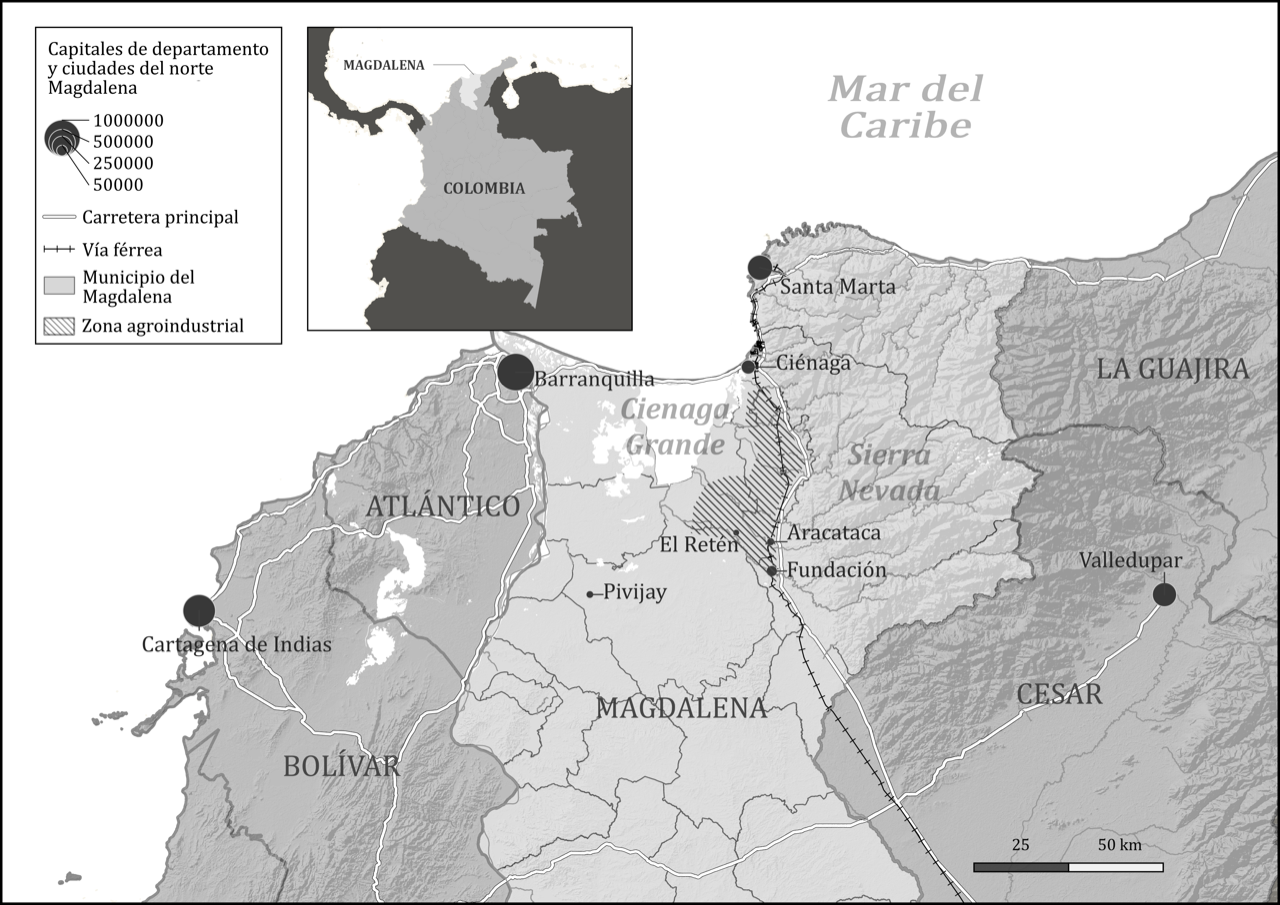

FIGURA 1

Mapa de la zona bananera del Magdalena en Colombia

Fuente: elaboración propia a partir de OpenStreetMap e IGAC.

En el Estado y la sociedad colombianos, coexistían y chocaban diferentes visiones. La izquierda radical y los movimientos campesinos apoyaban la transformación estructural de la propiedad (la reforma redistributiva). Otros sectores sociales, como la clase tradicional de los ganaderos y latifundistas, se oponían a la expropiación de la tierra y promovían la asignación de tierras a los campesinos en zonas de colonización (la antirreforma). Por último, los agroindustriales y algunos sectores de los partidos Liberal y Conservador también consideraban peligrosa la redistribución y defendían una reforma orientada a estimular la agricultura comercial (la reforma productivista). La misma oposición se encontraba a nivel local, como en la zona agroindustrial del norte del departamento del Magdalena, en las plantaciones de la zona bananera. Mientras los jóvenes funcionarios, los activistas y los movimientos campesinos pedían la redistribución de la tierra, los sectores conservadores, los plantadores y los grandes terratenientes se oponían con vehemencia.

Con las luchas políticas y las enmiendas legislativas, este equilibrio cambió, y los efectos de la reforma fueron complejos, contradictorios e imprevistos. En Colombia, como en América Latina, el resultado de estas políticas fue, en los setenta, el fortalecimiento de la patronal agroindustrial y la marginación de los sectores campesinos (Kay, 1998). Los determinantes políticos y nacionales de este resultado se han estudiado ampliamente en Colombia (Zamosc, 1986; Kalmanovitz & López, 2006; Berry, 2017; Karl, 2017), al igual que las transformaciones en las políticas internacionales (Kay, 2002; Janvry & Sadoulet, 2003; Kapstein, 2017). Sin embargo, aunque conocemos el factor determinante de los actores locales –especialmente empresarios, funcionarios y campesinos– en el éxito o fracaso de las reformas agrarias latinoamericanas (Albertus, 2015: 6), sus actuaciones están por explorar, así como las especificidades regionales de esta reforma en Colombia (Garzón, 2015; CNMH, 2015; Berman, 2019). En uno de los pocos estudios regionales sobre la reforma agraria, Amy C. Offner mostró el papel decisivo de los empresarios agroindustriales del valle del Cauca y de los discursos desarrollistas en la aplicación de una reforma que pretendía «aumentar la productividad a costa de la igualdad» y la redistribución (Offner, 2019: 50). Por consiguiente, el prisma del estudio regional constituye una fecunda vía para comprender el cambio de una política redistributiva a una reforma orientada a la modernización y el desarrollo de la agricultura comercial.

Aunque este periodo sigue siendo en gran parte desconocido en el Magdalena, la reforma agraria tenía especial importancia en el departamento y en la zona bananera. Durante la primera mitad del siglo xx, las plantaciones de guineo habían encarnado uno de los sectores más modernos de la agricultura nacional y su integración en los mercados internacionales. Este sector también se caracterizó por la concentración de tierras y beneficios en manos de unos pocos capitales internacionales y regionales. La huelga de 1928 había simbolizado la protesta masiva de obreros y campesinos por la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en la periferia agraria colombiana. Sin embargo, la agroindustria regional se hundió en una crisis sin precedentes cuando la principal empresa exportadora, la United Fruit Company (UFC), decidió abandonar la región y vender todos sus activos entre 1961 y 1964 (Bucheli, 2013). La desarticulación del comercio internacional en la región se materializó en el cierre de las plantaciones, el aumento del desempleo y la emigración de los trabajadores rurales. Como resultado, el conflicto social se transformó. Mientras antes había cristalizado en torno a la redistribución de los frutos del comercio internacional, ahora se centraba en la propiedad de la tierra.

Los conflictos por la tierra no eran nuevos en la región. Durante el boom de las tres primeras décadas del siglo xx, y a medida que la propiedad estatal se privatizaba rápida y masivamente, estallaron conflictos por la tierra y el acceso a los recursos naturales entre colonos, trabajadores semiproletarios, productores y la UFC (White, 1978). Los movimientos para recuperar la tierra –o invadirla según las representaciones sociales– se intensificaron con cada contracción de las exportaciones. A principios de las décadas de 1930 y 1940, se produjeron invasiones masivas cuando la agroindustria regional atravesó dos crisis comerciales consecutivas durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. A principios de la década de 1960, al comienzo de una crisis sin precedentes, el fenómeno se repitió. Los antiguos trabajadores agrícolas se asentaron como campesinos y unos 1200 nuevos colonos se instalaron en 8000 hectáreas de tierra, sumándose a las invasiones consolidadas en las décadas anteriores. A su llegada a la región, los funcionarios del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA, creado en 1961) constataron los múltiples conflictos por la tierra y reportaron una «situación social explosiva» (LeGrand, 1984: 192).

Al coincidir el brusco declive de la economía exportadora y la reforma agraria, los productores tenían que encontrar nuevos mercados y evitar la expropiación por parte del Estado. Para ocupar la tierra, podían recurrir a viejas alternativas, como la ganadería y el arroz, o a nuevos cultivos, como la palma aceitera. Además, numerosos terratenientes tenían que preservar su capital agrario frente a un fuerte movimiento de invasión de tierras, estimulado por la reforma. Para los trabajadores y campesinos de la zona bananera, había pocas alternativas. El desempleo y la dificultad de las zonas urbanas para absorber este excedente de mano de obra limitaban las oportunidades de trabajo asalariado. Para muchos trabajadores, era necesario emigrar. Para los que se quedaban en el territorio, la asignación de una parcela por parte del Estado o las invasiones de tierras se presentaban como alternativas locales a la crisis económica. En 1971, tres campesinos de la zona bananera escribieron la siguiente carta:

«Señor Presidente, no pedimos sino Tierras para Trabajar porque la miseria en esta región es insoportable. […] Pues lla no podemos esperar más, Esta será la última petición que le hacemos al Gobierno Central. O nosdan tierra para trabajar o nos econtraremos en la necesidad de Inbadir la tierra que sabemos que son propiedad del Gobierno»1.

Empresarios, funcionarios y campesinos intentaron promover, debilitar o dirigir la política local de reforma agraria. Conforme a una dinámica nacional, la reforma agraria en la zona pasó de ser una política redistributiva a una política de modernización agrícola. Este artículo relata las raíces sociales y locales de semejante evolución. La zona bananera es un estudio de caso de las expresiones locales y las contradicciones de la reforma agraria. Como relato en la primera parte, su historia revela la magnitud de las ambiciones iniciales de esta reforma y la penetración inédita del Estado en esta zona rural. Muestra la emulación del movimiento campesino por la recuperación de la tierra, pero también la capacidad de los terratenientes para contener estas invasiones. En segundo lugar, explora dos fenómenos que parecen haber sido clave para el debilitamiento de la reforma redistributiva: el uso de la violencia privada y las dificultades económicas de los campesinos.

Este estudio se basa en un trabajo de campo realizado durante 2019 y 2021 en la zona bananera del Magdalena sobre la historia de las relaciones sociales en torno a la tierra y el trabajo en la economía agroindustrial. En este marco, se realizaron diez entrevistas semiestructuradas sobre la historia oral de la reforma agraria regional: cinco con antiguos funcionarios del INCORA, tres con antiguos productores o miembros de familias de productores, y dos con antiguos obreros y campesinos2. Para una presentación detallada de las entrevistas, véase la Tabla 2 en Anexo. Estas entrevistas se componen de historias de vida, experiencias directas de la reforma, y están impregnadas de conocimientos y representaciones construidos social e históricamente. La recogida y el análisis de estos testimonios forman parte de una metodología de historia oral (Thompson, 1997; Descamps, 2006) y se inspiran en la escuela colombiana de investigación sobre la memoria histórica (CNMH, 2013).

Estas fuentes orales se complementan y contrastan con fuentes escritas. El presente trabajo recurre a documentos oficiales publicados por el INCORA y tesis de economía agraria realizadas en la Universidad del Magdalena en los años setenta, que permiten acceder a datos interesantes sobre las políticas agrarias y de tierras del Estado en la región. El estudio se complementa con investigaciones en el Archivo General de la Nación y en el Archivo del Ministerio del Interior3, que dan cuenta de las solicitudes de los grupos sociales al Estado, las representaciones sociales –incluidas las de los funcionarios públicos– y de los conflictos entre grupos sociales que se dieron en torno a la reforma agraria. Finalmente, este cruce de archivos orales y escritos nos permite desarrollar un análisis transdisciplinar del fracaso de la reforma redistributiva y de la persistencia de los paisajes agroindustriales en el Magdalena.

2. Actores, partidarios y detractores de la reforma agraria redistributiva, 1961-1973

2.1. Sustituir la United Fruit Company y territorializar el Estado

El programa de redistribución de tierras y desarrollo rural establecido al final del mandato de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) era de una magnitud nunca vista bajo el régimen del Frente Nacional. Estas políticas también estaban impulsadas por el deseo de promover la presencia del Estado en las zonas rurales y periféricas del país, como en la zona bananera, que había estado dominada por las políticas socioeconómicas del capital extranjero. A principios de la década de 1960, la zona bananera y el sur del Magdalena eran unas de las pocas zonas con intensos conflictos por la tierra y con un alto potencial económico a las que se daba prioridad en el marco de la reforma agraria (Zamosc, 1986: 36).

El Estado desarrolló entonces estudios en la región. En 1961, el mismo año en que fue creado, el INCORA envió a sus primeros investigadores para evaluar la situación socioeconómica de la región (LeGrand, 1984: 192). Tres años después, el Instituto aprobó una resolución para poner en marcha dos proyectos de reforma agraria en el Magdalena. Uno en el sur del departamento, alrededor de los municipios de Plato y El Banco, y el otro, el Proyecto n.º 4, en el norte, cuyo centro era Ciénaga, pero cuya área de intervención se extendía a Aracataca, Fundación y Pivijay4. En 1967, el Instituto encargó tres estudios agroeconómicos y contrató a jóvenes técnicos, abogados y administrativos de otras regiones5.

Al final de la década, la institución ocupó los edificios desocupados por la United Fruit Company6 y reprodujo las jerarquías urbanas entre trabajadores, directivos y jefes heredadas de la compañía, como recuerda una antigua funcionaria de la institución (INCORA, 1967: 5) (Anexo, Tabla 2, entrevista 1). El INCORA pasó también a encargarse de una tarea que hasta entonces había sido responsabilidad del capital extranjero: la producción de conocimiento. Cuando los funcionarios estatales llegaron a la región, solicitaron todos los datos obtenidos por la multinacional y se dedicaron a producir una gran cantidad de información. Estudiaron las infraestructuras y las capacidades agronómicas existentes, determinaron las zonas aptas para la agricultura y la ganadería, hicieron un inventario catastral, registraron las presas, los embalses, los canales y los pozos, y analizaron los riesgos de inundación y las zonas de sequía, el estado de los mercados agrícolas internacionales, etc. (INCORA, 1970: 5-9; 1967: 5) En las tierras más fértiles, al norte del río Sevilla, los investigadores calcularon que habría que mantener y modernizar 5.000 hectáreas de cultivos de banano, frente a las 8.000-10.000 hectáreas que pedían los grandes productores7. En el resto de las tierras, era necesario diversificar los cultivos y cultivar las tierras improductivas.

El Instituto se convirtió en propietario de una parte sustancial de los terrenos de la UFC. El destino de estas tierras tras la salida de la multinacional ilustra las ambiciones de la reforma agraria en la región, pero también muestra el poder que siguieron teniendo las élites regionales y los antiguos socios de la UFC sobre la propiedad de la tierra. Dos donaciones de la UFC al INCORA, en 1964 y 1969, y una venta en 1968 elevaron la transferencia total a 13.321 hectáreas de tierra (Fig. 1)8. A cambio, el instituto estatal se hizo cargo de las deudas de los productores regionales con la UFC. La compañía estimó que el resultado de las negociaciones con el INCORA era superior a sus estimaciones iniciales, y muchos productores nunca pagaron estas deudas al Estado (Bucheli, 2013: 182-183) (Anexo, Tabla 2, entrevista 2).

Durante sus primeros 11 años de actividad en la zona bananera, el INCORA asignó 4.712 hectáreas a 470 familias en parcelas de una media de diez hectáreas (González Torres, Colina & Revollo, 1984: 89, 100). El Instituto promovió no sólo la asignación de tierras a los campesinos, sino también la creación de explotaciones agrícolas comerciales de cooperativas colectivas9.

TABLA 1

Adquisiciones del INCORA, Proyecto n.º 4, 1964-1977

| Modo de adquisición | Hectáreas |

|---|---|

| Compra a la UFC | 3.846 |

| Cesión de la UFC | 9.475 |

| Compra a particulares | 3.093 |

| Cesión de particulares | 64 |

| Expropiación | 100 |

| Otros | 47 |

| Total | 16.625 |

Fuente: López (1978: 83).

Cuando la compañía se fue, el INCORA se encargó de gestionar las infraestructuras de riego, la diversificación de los cultivos y la reactivación de la producción de plátanos. Cada asignación de tierras a los productores individuales y a las empresas comunitarias iba acompañada de una supervisión técnica (López, 1978). El Instituto fue asistido en estas tareas por el Instituto Agrario Colombiano, cuyo centro de investigación fue inaugurado en 1966 en Sevilla (Colombia). Por último, el INCORA concedió a sus usuarios acceso al crédito a través de la Caja de Crédito Agrario para garantizar la inversión en técnicas modernas, el uso de semillas de alto rendimiento y la mejora de las infraestructuras.

2.2. Los terratenientes ante la salida de la United Fruit Company y la reforma agraria: acumulación de tierras y diversificación de la producción

No todas las propiedades de la UFC se transfirieron al INCORA. Gran parte de ellas ya estaban en manos de sus antiguos asociados a mediados de la década de 1960. Un puñado de familias provenientes de las administraciones españolas y de la independencia controlaban la economía agroindustrial desde principios de siglo. Gracias a sus alianzas con la UFC y a las políticas estatales de asignación de tierras públicas, estas familias concentraron la gran mayoría de las tierras de la región.

Los relatos biográficos de las élites agrarias de la zona dan testimonio de las ventas extremadamente ventajosas realizadas entre la compañía y sus asociados a principios de la década de 1960 y de la consolidación de grandes extensiones de tierra controladas por las principales familias de productores (Anexo, Tabla 2, entrevistas 2 y 6). Entre ellos, José B. Vives tuvo un papel destacado. El productor liberal no procedía de la aristocracia regional, había hecho fortuna con las plantaciones de guineo y también con actividades financieras y manufactureras. Fundador de la Federación de Productores de Banano del Magdalena en 1954, José B. Vives firmó un contrato con la UFC en 1960 que lo convirtió en su representante y principal proveedor en el Magdalena. Cuando la multinacional finalmente se retiró, adquirió tierras y gran parte de los contratos de la empresa.

El empresario detalló su encuentro en 1960 con el director de la Compañía Frutera de Sevilla (la filial local de la UFC), de apellido Strange, y el otro gran productor, Francisco Dávila, para negociar la venta de los activos de la multinacional (Bucheli, 2013: 107). Por catorce millones de pesos, José B. Vives compró 2.020 hectáreas de plataneras y 416 hectáreas de pastos. Por siete millones de pesos, la Federación que dirigía compró las haciendas más modernas de la región10.

Desde principios de la década de 1960, los grandes productores se oponían con vehemencia a la reforma agraria. Cuando el primo del presidente Carlos Lleras Restrepo, entonces senador y principal partidario de la redistribución, llegó a la región, los productores de los dos principales partidos se unieron para denunciar su presencia y lo acusaron de «desorientar a la opinión pública y excitar al pueblo» (Britto, 2020: 47). Cuando llegó al poder en 1968 y relanzó la reforma agraria, la oposición de los productores del Magdalena fue llevada a nivel nacional por políticos como el senador conservador Hugo Escobar Sierra y el exgobernador y ministro Pedro Castro Monsalvo. Algodonero, miembro del Partido Liberal y terrateniente, este último estaba envuelto en conflictos violentos por la tierra en el departamento11. Refutaba el papel de la concentración de la tierra en el atraso del sector agrario colombiano, se oponía a la necesidad de expropiar los latifundios y proponía limitar la reforma al fomento de la colonización de las fronteras agrícolas y al estímulo de la innovación tecnológica (Britto, 2020: 46). Cabe destacar que, dentro de las regiones, las élites de los partidos Conservador y Liberal se aliaron en un vigoroso rechazo a la reforma redistributiva y en la defensa de los intereses de los medianos y grandes propietarios (Romero, 1998: 78).

A inicios de la década de 1970, bajo el peso de la crisis económica y la amenaza de la expropiación estatal, las antiguas plantaciones se convirtieron en pastos y cultivos de arroz, cacao y palma de aceite. Casi siete mil hectáreas se transformaron en pastos para justificar el uso de la tierra y mantener una inversión de capital baja y sin riesgos (Partridge, 1979: 500). De hecho, la ganadería era un método tradicional de tenencia de la tierra para asegurar grandes extensiones de terreno y responder a los períodos de incertidumbre e inestabilidad de la propiedad (Londoño, 2016).

El cultivo de tierras con plantaciones de arroz fue una alternativa movilizada tanto por los terratenientes como por los productores medianos. El declive del sistema de comisariato de la UFC en la posguerra y de las importaciones habían estimulado la producción para los mercados locales. A principios de la década de 1970, estas plantaciones representaban unas tres mil hectáreas en las tierras de riego de la zona bananera (Unidad Regional de Planificación, 1984).

Finalmente, la palma aceitera surgió como una alternativa viable de uso de la tierra. El INCORA y el ICA habían promovido su expansión desde mediados de la década de 1960 y el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) estimuló el fortalecimiento de este cultivo mediante políticas proteccionistas destinadas a asegurar la rentabilidad de las inversiones de los cultivadores (Aguilera, 2002: 8-9). En la zona bananera, grandes terratenientes como José B. Vives, los hermanos Lacouture y los hermanos Hernando desarrollaron plantaciones de palma aceitera y plantas de extracción. En 1973, la zona bananera contaba con diecisiete plantaciones de palma, tres de las cuales estaban equipadas con plantas de extracción12.

La memoria de los productores relata tanto la irracionalidad de una reforma que, según ellos, iba a destruir el único sector moderno de la economía agrícola regional (Anexo, Tabla 2, entrevista 5) como un sentimiento de «persecución de los ricos por parte de pequeños burócratas de Bogotá» que no entendían los problemas locales (Anexo, Tabla 2, entrevista 2). Del mismo modo, mientras que los grandes terratenientes disponían de medios para asegurar sus tierras e incluso ampliarlas comprando plantaciones abandonadas, algunos propietarios medianos se vieron arruinados por la crisis del sector agroindustrial y eran especialmente vulnerables al movimiento de recuperación de tierras. Uno de ellos, de una familia de medianos productores que perdió parte de su patrimonio en aquella época, recuerda:

«En la zona hubo en el sentido de despojo. A nosotros nos echaron colonos y eran 100 hectáreas cultivadas y por eso nosotros, te estoy hablando de mi papá, se sus hermanos, tenían 100 hectáreas divididas entre 10, quedan 10 hectáreas. ¿Qué reforma agraria puede haber en 100 hectáreas divididas entre 10? […] Carlos Lleras empezó a propiciar colonos que invadieran esas fincas que ya estaban arruinada porque la United se había ido y ya no había banano que exportar aquí por Santa Marta. Pero hubo unos que guardaron platica y compraron a huevo los terrenos de la United y de los campesinos y reconstruyeron más tarde, en los ochenta, la industria bananera» (Anexo, Tabla 2, entrevista 6).

Fueron surgiendo tensiones entre el INCORA y los productores. En febrero de 1973, los principales productores se dirigieron por escrito al ministro de Agricultura para denunciar la utilización por parte de los funcionarios del INCORA de «medios de presión y represalias, sin fórmulas legales, para conseguir la entrega de tierras cuya propiedad reclaman falsamente» (El Informador, 1973). En los recuerdos de una antigua funcionaria y partidaria de la redistribución, aunque algunos dueños estaban dispuestos a vender tierras al Estado, los grandes productores denunciaron la presencia de funcionarios radicales dentro del instituto estatal que favorecían las invasiones y las expropiaciones (Anexo, Tabla 2, entrevista 1).

2.3. El movimiento campesino por la redistribución de la tierra

La presión sobre la tierra era alta en la región. A principios de la década de 1960, la recuperación de tierras ya era una práctica frecuente en la zona bananera. Esta acción de subsistencia, de protesta política y de lucha por la propiedad era una palanca tradicional del movimiento campesino nacional y estaba arraigada en la región desde finales del siglo xix (Botero & Guzmán, 1977). En su primera estancia en 1961, los funcionarios del INCORA constataron la ocupación de cerca de siete mil hectáreas de propiedad de la UFC por parte de 1.200 colonos, algunos de los cuales llevaban allí desde la década de 1930 (LeGrand, 1984: 192).

Además, la tierra era objeto de violentos conflictos. En 1959, los colonos de Tucurinca acusaron a los terratenientes Riascos y Lacouture de haber organizado un ataque a sus tierras por parte de «bandidos [...] con tractores». En un período de quince días, los campesinos denunciaron nueve asesinatos en sus filas (Villegas, 1980: 21). En estos años, varios grupos de ocupación de la zona bananera y de sus fronteras realizaron denuncias similares (Britto, 2020: 49). En mayo de 1963, 300 campesinos ocuparon la plaza de la prefectura regional de Santa Marta para protestar contra los asesinatos y desalojos de los que acusaban a la familia Dávila (Villegas, 1980: 40).

La Ley 135 de 1960 de Reforma Agraria despertó las esperanzas de los campesinos sin tierra, pero fue bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo cuando el movimiento realmente cobró fuerza. En el departamento del Magdalena, la organización de los campesinos para apoyar la reforma agraria y exigir la redistribución de las tierras provino del centro y el sur del departamento. En 1964, tuvieron lugar las primeras reuniones entre campesinos y tres años después se creó una sección de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el municipio de Plato. En 1970, se creó la personalidad jurídica de la asociación departamental13, que en los años siguientes estableció comités municipales en toda la región (CNMH, 2017: 19-21). Sin embargo, en la zona bananera, ante la cultura obrera y salarial de los habitantes, fue más difícil que la organización arraigara. Procedentes de otras regiones del departamento y poco familiarizados con los problemas históricos del proletariado agrícola, los militantes de la ANUC se enfrentaron a la nostalgia de los asalariados y el desinterés de los antiguos trabajadores por la recuperación de la tierra (González Torres, Colina & Revollo, 1984: 145).

A principios de la década de 1970, la organización campesina contaba con un fuerte apoyo del INCORA. El Instituto financiaba y participaba en los seminarios organizados por la ANUC para formar a los líderes campesinos de la región14. Sus funcionarios colaboraban estrechamente con la organización, fomentando las invasiones de tierras y protegiendo al mismo tiempo a los activistas de una represión demasiado severa. El éxito regional de una reforma redistributiva dependía, por tanto, de la capacidad del movimiento campesino para organizar invasiones de tierras y del apoyo de jóvenes funcionarios que abogaban por una transformación radical de la estructura de la propiedad (CNMH, 2017: 22, 25) (Anexo, Tabla 2, entrevista 1). Pero dentro del Instituto, el tema de las invasiones era divisivo, y los partidarios de la redistribución chocaban con los sectores –especialmente el departamento jurídico– más conciliadores con los terratenientes (Zamosc, 1986: 83).

Aunque las invasiones de tierras eran más numerosas en los grandes latifundios del sur y el centro del departamento, según los recuerdos de los funcionarios del INCORA (Anexo, Tabla 2, entrevistas 1 y 3), el alcalde de Ciénaga (la principal ciudad de la zona bananera) informó al ministro de Gobierno en noviembre de 1971 de que en su municipio se estaban produciendo incesantes invasiones. Señaló que la mayoría de los ocupantes de las plantaciones habían sido expulsados durante el mes y que, a pesar del encarcelamiento de 46 personas, ya estaban libres y pretendían repetir sus fechorías15.

A principios de la década de 1970, la demanda de tierras en la zona bananera era elevada, pero la redistribución del INCORA seguía siendo insuficiente para los agricultores. En 1971, tres representantes de un grupo de campesinos de Sevilla escribieron al presidente de la República, Misael Pastrana Borrero (1970-1974):

«Nos otros Señor Presidente, no pedimos sino Tierras para Trabajar porque la miseria en esta región es insoportable. [...] Todos los días, nos acercamos al Instituto de INCORA, Proyecto 1, y que a inscribirnos para el Reparto de parcelas. y total que para el día que se nos cita, llegamos a las puertas de INCORA, como Cerdos Ambrientos [...] y entonces el señor Director y sus Abogados nos dicen El señor José Vives no quiere entregar sus Tierras. Preguntamos nos otros a su Excelencia. Acaso estas Tierras de la zona bananera, son Eredadas o Popriedades del Terrateniente, José Vives?. Pues lla no podemos esperar más, Esta será la última petición que le hacemos al Gobierno Central. O nosdan tierra para trabajar o nos econtraremos en la necesidad de Inbadir la tierra que sabemos que son propiedad del Gobierno»16.

A pesar de las parcelas obtenidas a principios de la década de 1970 y del reiterado fracaso de los hombres en la obtención de nuevos títulos de propiedad, fueron las mujeres campesinas las que lideraron las luchas de la ANUC en la región (Porras, 1990).

Los recuerdos de la hija de una de las fundadoras de la ANUC en la zona bananera ilustran las repetidas invasiones, los enfrentamientos con la policía y los encarcelamientos a los que se enfrentó un grupo de mujeres para obtener la asignación de 674 hectáreas a 99 familias:

«Esas setenta y siete mujeres empuñaron el machete y arrancaron le quitaron la tierra al terrateniente. Esto fue en los setenta. En 1974 ya tenían tierras. Nació la reforma agraria en el Magdalena con esas 77 mujeres. Mujeres que peleaban, se enfrentaban a la Policía. Ellas fueron las que me enseñaron a pelear con el Ejercito [...] La recuperación se hacía sobre tierras de la United que habían quedado baldíos y que habían sido apropiadas por los terratenientes. Mi madre fue encarcelada 37 veces. [...] Fue la pobreza la que alimentó la recuperación de tierras y el ANUC, cuando era fuerte, nos protegía. […]

Ya a nosotras no nos atajaba nadie. Estábamos tan animosas que le dábamos verraquera a los hombres. En una ocasión, se supo que estaban buscando a los compañeros [...] para encarcelarlos. Pero nosotras que no teníamos miedo, hicimos una caminata grande [...] por la ciudad, gritando «¡Abajos! ¡A los terratenientes!» y «¡Vivas! ¡A la organización campesina!». Nunca nos cogieron a esos compañeros presos»17.

Este testimonio, al igual que otras entrevistas realizadas en el marco de esta investigación, pone de manifiesto un hecho que todavía se descuida en la historiografía de la reforma agraria (León & Deere, 1997; Pazos, 2015; Meertens, 2019): el papel esencial de las mujeres en la organización del movimiento campesino y la recuperación de la tierra.

Una antigua funcionaria del INCORA recuerda a un grupo de mujeres que se contactó con ella en 1973. Habitantes del municipio de El Retén y trabajadoras de prostíbulo, querían invadir las tierras de un gran terrateniente:

«Bueno un día llegaron dos mujeres a mi oficina y en el INCORA y me dijeron: «Usted siempre anda por todas partes reuniendo los campesinos. Nosotras venimos a decirle que hay un grupo de mujeres en el Retén que quieren hablar también de reforma agraria y que la queremos invitar a usted que se reúna con nosotras» […] Cuando fuimos, llegamos a una casa de ladrillo pintada de azul y tenía un poco de bombillos de colores rojos amarillos y verdes. Era el prostíbulo del Retén. […] Este era el grupo carajo, qué belleza y qué maravilla. Y les di todas las instrucciones ahora vayan a la oficina y fuimos a hablar con el plano. Reunimos las herramientas para la invasión, machetes, alambres y yo no sé ni qué más cosas... y ya invadieron un predio» (Anexo, Tabla 2, entrevista 1).

Aunque la política estatal exigía la designación de una sola persona por hogar y, por tanto, favorecía la asignación de tierras a los hombres, ciertos grupos de mujeres se organizaron para exigir que se les asignaran sus propias tierras. En la zona bananera, el trabajo de Lucy Porras muestra el papel esencial desempeñado por las mujeres dentro del movimiento campesino que impulsó la reforma redistributiva (Porras, 1990). En todo el país, se formaron grupos de mujeres que defendían las ocupaciones contra los desalojos policiales y luchaban por «un espacio propio que les garantizara la supervivencia de la familia» (Meertens, 2000: 311). No obstante, dentro de la ANUC, estas acciones seguían definiéndose como apoyo a la actividad económica y política de los hombres, y el acceso de las mujeres a la dirección de la organización quedaba en gran medida restringido.

3. Violencia y mercado en el impedimento de la reforma redistributiva

3.1. Violencia y contrarreforma

Este movimiento encontró una gran resistencia por parte de los terratenientes y dio lugar a numerosos enfrentamientos violentos. Ante las invasiones, los terratenientes de la costa atlántica ya tenían la costumbre, a principios de la década de 1960, de armar a pequeños grupos y pagar a policías rurales para que desalojaran a los invasores y protegieran sus propiedades (Gutiérrez Sanín, 2014: 156-157).

Solo en noviembre de 1971, por ejemplo, los colonos de El Banco denunciaron el asesinato de uno de ellos, la quema de sus estancias y la destrucción de sus herramientas. Los campesinos de Plato denunciaron la destrucción de sus cultivos por parte de un terrateniente, y un grupo de Orihueca (Ciénaga) denunció la quema de sus fincas, la destrucción de sus siembras y el encarcelamiento de 14 de sus compañeros (Villegas, 1980: 122). Denuncias similares se produjeron a lo largo de la primera mitad de la década de 1970, principalmente en el centro y el sur del departamento, pero también en la zona bananera18.

Por su parte, los propietarios se quejaban a las autoridades por el despojo de sus propiedades. Uno de ellos, propietario de una finca en el municipio de Aracataca, denunció las invasiones sistemáticas a las que fue sometido. Informó de que doscientos «invasores armados» habían irrumpido en su finca, plantando guineo y construyendo ranchos19. Asimismo, en 1975, un informe de la policía señaló un aumento en el número de invasiones de tierras en el departamento (28 en total), particularmente en los municipios de Santa Marta, Fundación y Ciénaga. El informe subrayaba el carácter organizado, unificado y sistemático de las invasiones20.

Estas quejas de los terratenientes eran llevadas al escenario regional y nacional por políticos aliados, de los cuales Hugo Escobar Sierra era una voz fuerte. Crítico de la irracionalidad de la política de redistribución de tierras y de las cooperativas agrícolas (Escobar, 1972), el senador era el actor de una campaña política para advertir al país del peligro de las invasiones de tierras y reforzar la represión estatal contra ellas. En una sesión del Senado de noviembre de 1971 dedicada al tema, el senador denunciaba la «ruina del desarrollo agrícola en el departamento del Magdalena» causada por «personas sin escrúpulos que hacen un lucrativo negocio con las invasiones de tierras» y defendía el uso de las armas y la legítima defensa de los terratenientes consagrada en la Constitución21. Estos temores fueron alimentados a escala nacional por la radicalización de la ANUC y el trabajo ideológico realizado por los grupos revolucionarios en su seno. La línea de Sincelejo, surgida de la escisión de 1972, se convirtió en el principal objetivo del discurso anticomunista.

En la escena internacional, desde finales de la década de 1960, la redistribución de la tierra había dejado de ser una prioridad política. El gobierno estadounidense ya no promovía la redistribución de la tierra como pilar de la reforma agraria. Sus políticas de desarrollo rural en América Latina se centraban ahora en la modernización de los sistemas capitalistas de producción agrícola (Petras & LaPorte, 1973; Patel, 2013). Al mismo tiempo, el mandato presidencial de Misael Pastrana marcó el fortalecimiento de la protección de la propiedad y los intereses agroindustriales en todo el país. La firma del Pacto de Chicoral en enero de 1972 constituyó «una declaración oficial de contrarreforma agraria» (Zamosc, 1986: 98) en la cual convergían tres fenómenos esenciales: la reorientación de las políticas hacia la modernización agrícola sin redistribución, la reorganización burocrática del INCORA y la represión del movimiento campesino.

La limitación de la adquisición de tierras por parte del INCORA a la venta voluntaria de sus tierras por parte de los grandes terratenientes abrió el camino a la corrupción y el fraude masivos y enterró cualquier posibilidad de transformar la estructura de la propiedad nacional (Fajardo, 1983: 126; Kalmanovitz & López, 2006: 338). A principios de la década de 1970, se había iniciado un conflicto en el seno del INCORA entre los que defendían la redistribución de la tierra a los campesinos en forma de empresas comunitarias (la reforma redistributiva) y los que estaban a favor de la propiedad tradicional y la competencia de los productores para gestionar las plantaciones y garantizar su sostenibilidad (la reforma productivista). Asimismo, los funcionarios recalcitrantes del Instituto fueron sustituidos por otros partidarios de restringir el apoyo a las invasiones y el vínculo con los movimientos campesinos (Zamosc, 1986: 104). Esto se hizo tanto a nivel nacional como regional. Una exfuncionaria, firme partidaria de la reforma redistributiva, relata los conflictos en el INCORA por los contratos de arrendamiento rural firmados entre el Instituto y los terratenientes de la zona bananera:

«Nosotros creíamos que estábamos haciendo la revolución en Colombia, así de sencillo éramos los aliados incondicionales de la organización campesina, y bueno en el sector de los ingenieros agrónomo sobre todo que también habían estudiado el tema de la tierra igual había conciencia y había interés en colaborar, lo peor que había ahí eran los abogados. Ese departamento jurídico, eso será catastrófico, los directores de los proyectos se movían entre atender la orientación del gobierno y atender la presión de los terratenientes... [...] y hay confrontación y hay conflicto, en el INCORA los conflictos eran evidentes y se expresaban en chistes en sátira en ironías, porque se conservaba de todas maneras la cordialidad, pero así tensa» (Anexo, Tabla 2, entrevista 1).

Dos grandes propietarios enviaron entonces una carta al director regional del Instituto lamentando «que otra María Cano haya llegado a la región para sembrar la subversión» y exigiendo su destitución. Tras su despido, 300 campesinos invadieron las oficinas del INCORA durante tres días (Anexo, Tabla 2, entrevista 1).

Además, la contrarreforma marcó el recrudecimiento de la represión contra el movimiento campesino. Se movilizaron batallones del ejército, se alargaron las penas de prisión y se agravó la violencia de los desalojos (Zamosc, 1986: 105). Al mismo tiempo, el INCORA anunció que ya no negociaría las tierras invadidas y que excluiría de la reforma agraria a los campesinos implicados en las invasiones. En julio de 1975, ante el congreso nacional, los dirigentes nacionales de la ANUC señalaron la violencia de la que era víctima su organización en todos los departamentos, especialmente en la costa Atlántica, y denunciaban el uso de organizaciones paramilitares por parte de los terratenientes22. Al mismo tiempo, seguían llegando cartas al Ministerio, tanto de propietarios del sur del Magdalena, quejándose de invasiones de tierras, del robo de ganado y pidiendo una protección militar23, como de grupos campesinos que denunciaban el encarcelamiento de sus miembros y la violencia de grupos civiles armados24.

En el sistema jurídico local, la defensa de las organizaciones campesinas contra la violencia estatal y privada por parte de la Procuraduría Agraria parece haber sido relevante. En una carta dirigida al gobernador en 1976, el procurador agrario anunciaba que había emitido órdenes de arresto contra el inspector general de policía y un funcionario del municipio de Aracataca y dos empleados de una finca por violencia contra dieciocho familias que ocupaban una parcela en litigio. También denunciaba el intento de desalojo en el pueblo Sevilla llevado a cabo por un regimiento de 42 soldados «sin ninguna sentencia policial o judicial que justifique su presencia»25.

Así, ante la amenaza del movimiento de reivindicación de tierras contra su capital, los terratenientes recurrieron a la violencia privada y pública. Esta violencia se empleó primero para detener la reforma redistributiva promovida por el Estado y luego fue estimulada por la contrarreforma empleada a escala nacional. Pero no era el único factor que limitaba la redistribución. La presión del mercado y la retirada gradual del Estado fueron igualmente importantes.

3.2. Los retos de la recampesinización

La reforma redistributiva no sólo se vio debilitada por la represión y el uso de la violencia privada, sino también por el declive gradual del apoyo estatal a la economía campesina y las dificultades a las que se enfrentaron las explotaciones colectivas e individuales surgidas de la reforma agraria.

En la zona bananera, en 1977, cerca de 2.800 hectáreas se habían asignado a 545 familias (González Torres, Colina & Revollo, 1984: 89, 100). El proceso de asignación había sido lento, ya que los contratos de arrendamiento de tierras entre el INCORA y los antiguos socios de la UFC se prorrogaron varias veces. Estos últimos también podían beneficiarse de los títulos de propiedad en función del tiempo que llevaran cultivando la tierra. Al igual que a nivel nacional (Zamosc, 1986: 154), la gran mayoría de las tierras se asignaron como explotaciones colectivas y empresas comunitarias. Inspiradas en experiencias similares en América Latina, estas formas de explotación pretendían estimular un uso colectivo y racional de los recursos y la mano de obra, facilitar el acceso a la tecnología y al crédito, así como el acceso de las nuevas explotaciones a los mercados. En la zona, su objetivo era permitir a los antiguos trabajadores de las plantaciones convertirse en propietarios de los medios de producción, (re)convertirse en campesinos. En 1977, el INCORA había creado 62 empresas y explotaciones comunitarias dedicadas a la producción de plátano, arroz, cacao y ganado en la zona bananera.

Sin embargo, a pesar de la importante cantidad de tierras que había distribuido el INCORA en la región a principios de la década de 1970, el estudio del destino de estas explotaciones comunitarias demuestra que los fracasos de la reforma agraria en la región fueron también el resultado de errores de gestión, de la falta de recursos del INCORA para garantizar la sostenibilidad de una reforma redistributiva y de la presión del mercado. Según el testimonio de un antiguo funcionario del INCORA, la gran mayoría de estos proyectos tuvieron una existencia muy breve (Anexo, Tabla 2, entrevista 4)26.

A nivel nacional, en 1969 la mayoría de las tierras eran asignadas por el Instituto a formas colectivas de agricultura y, en 1972, las empresas comunitarias cubrían la mitad de las familias dotadas por el INCORA. Inspirados por experiencias similares en América Latina, los reformistas deseaban estimular el uso colectivo y racional de los recursos y el trabajo, y facilitar el acceso a la tecnología y al crédito, así como el acceso de las nuevas explotaciones a los mercados. En el plano social y político, la forma comunitaria pretendía elevar el nivel de vida de sus miembros, reforzar la conciencia de clase del campesinado y, finalmente, estimular la organización colectiva y el apoyo popular a las políticas de redistribución.

Unos años más tarde, una vez reformado, el Instituto siguió persiguiendo sus objetivos a través de la mediación entre la demanda de reforma de las organizaciones campesinas y su negación por parte del Estado. El INCORA se centró entonces en el éxito de los asentamientos existentes, y la necesidad de demostrar el éxito de las empresas comunitarias se convirtió en la fuente de una supervisión autoritaria (Zamosc, 1986: 157). En la zona bananera, en los vestigios de la UFC, el Estado se convirtió en patrón (Garzón, 2015). Un exfuncionario del INCORA recuerda el control del Instituto sobre las explotaciones reformadas:

«El fenómeno fue el siguiente: continuaron allí, en ese gran terreno, como si siguieran siendo empleados. [...] Los trabajadores eran pagados cada semana por el INCORA, un supervisor les decía que trabajaran tantas horas. En lugar de ser los propietarios de las granjas, el INCORA se convirtió en su jefe. Nunca consideraron que la tierra les perteneciera, cambiaron al patrón, el patrón ya no era el dueño de la finca, sino que el patrón era el INCORA» (Anexo, Tabla 2, entrevista 4).

Una de las políticas centrales del INCORA en la región fue la de estimular la producción agrícola, entonces en crisis, y diversificar los cultivos en una estructura agraria concentrada y regida desde principios del siglo xx por el monocultivo.

La planificación unilateral de los cultivos, los errores en el diseño y ejecución de los proyectos, y la falta de asistencia técnica y formación de los campesinos provocaron una cadena de anomalías que precipitó el fracaso de estos programas. Se implantaron cultivos inadecuados, como los campos de okra establecidos por los agrónomos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). «Y tenía muy buena pinta», recuerda un antiguo funcionario, «pero nadie sabía qué era la okra ni cómo comercializarla». Las explotaciones de melón y arroz estaban, según el mismo testimonio, mal gestionadas y muy endeudadas. Del mismo modo, las inclemencias del tiempo y las epidemias afectaron a unidades de producción ya frágiles, como es el caso de los cacaoteros, cuya producción fue destruida por un hongo, la moniliasis (todas las citas de este párrafo, Anexo, Tabla 2, entrevista 4). Por último, el endeudamiento y las quiebras de las empresas comunitarias dedicadas a la producción de banano también ilustraban las grandes dificultades a las que se enfrentaban las explotaciones reformadas.

De estos fracasos destacan dos factores importantes. El primero fue la falta de formación y asistencia a los agricultores, y el segundo el endeudamiento masivo de las nuevas explotaciones. La falta de ayuda estatal no permitió el mantenimiento económico y la sostenibilidad de las explotaciones. Sin embargo, era necesaria porque mucha gente carecía de conocimientos agronómicos y no estaba acostumbrada a poseer los medios de producción y a gestionar una explotación (INCORA, 1967: 4, 25; González Torres, Colina & Revollo, 1984: 122, 139). Un extrabajador recuerda lo difícil que fue para los obreros de la zona bananera prosperar en las parcelas y cómo algunos de ellos fueron abandonando las tierras (Anexo, Tabla 2, entrevista 9). Poco a poco, a través de la presión silenciosa del mercado y la retirada del Estado, las políticas agrícolas colectivas se fueron erosionando.

El endeudamiento de las explotaciones individuales y colectivas fue un punto central en el fracaso de la reforma. Mientras que las nuevas leyes agrarias de 1973 proporcionaron a la agroindustria cantidades masivas de crédito barato para estimular la producción, el importe de los créditos concedidos a los pequeños productores disminuyó y las condiciones de los préstamos se hicieron más estrictas (Zamosc, 1986: 133, 157). Los préstamos con altos tipos de interés y plazos cortos obligaron a las empresas comunitarias a comercializar rápidamente sus cosechas en condiciones desfavorables o a utilizar estos créditos para el consumo diario, manteniendo así una deuda estructural. En consecuencia, a mediados de la década de 1970, las empresas bananeras comunitarias ya sufrían altos niveles de endeudamiento y deserciones (Ledesma, Ramos & Daza, 1976: 61). Estas situaciones provocaron la demanda de individualización de las parcelas, la reventa de tierras y la vuelta al trabajo asalariado (López, 1978: 141).

En todo el país, y especialmente en la costa atlántica, los funcionarios del INCORA informaron de que el campesinado reformado estaba muy endeudado y tenía que vender o abandonar la tierra para emigrar o buscar trabajo en las plantaciones (Zamosc, 1986: 245). Las tierras adquiridas por el Estado a finales de la década de 1960 fueron confiscadas para el fondo de asignación del INCORA o devueltas a las fincas de los grandes propietarios (López, 1978: 154). Muchos campesinos reformados que perdieron sus tierras volvieron a trabajar como jornaleros en las plantaciones. Un campesino que heredó las tierras que el INCORA concedió a su padre recuerda a los numerosos vecinos que, incapaces de devolver sus préstamos bancarios, tuvieron que vender sus tierras (Anexo, Tabla 2, entrevista 10).

Poco a poco, parte de las tierras redistribuidas fueron reintegradas a la agroindustria mientras los dueños de las grandes plantaciones compraron las parcelas de los campesinos endeudados (Anexo, Tabla 2, entrevista 2). Aunque las tierras asignadas por el INCORA no podían venderse sin el acuerdo previo del Estado, las transacciones de tierras se realizaban en forma de carta-venta, que daba fe de la venta sin estar registrada ante los notarios y el registro de la propiedad. Estos acuerdos consuetudinarios e informales permitían a las grandes plantaciones incorporar las parcelas distribuidas por el Estado. La venta no tenía existencia legal, pero la parcela estaba unida físicamente a la plantación mediante cercas y esta incorporación era reconocida por todos en la zona bananera, incluidos los funcionarios (Anexo, Tabla 2, entrevistas 7 y 8).

En la segunda mitad de la década de 1970, no todo el legado de la reforma redistributiva había sido aniquilado dentro de la zona. Algunos beneficiarios de la asignación de tierras del INCORA siguieron siendo propietarios y el movimiento cooperativo perduró en las décadas siguientes. No obstante, las ambiciones iniciales de las reformas agrarias se vieron socavadas en gran medida por la retirada del Estado y las dificultades económicas de las explotaciones campesinas y reformadas.

4. Conclusión

Las estrategias locales del Estado, los campesinos y los productores fueron decisivas en la aplicación de la reforma agraria redistributiva en la zona bananera del Magdalena. En primer lugar, la creación de un cuerpo de funcionarios, la producción de conocimientos y la toma de control de los medios de producción encarnaron una territorialización del Estado, que sustituyó en particular las funciones asumidas durante la primera mitad del siglo por el capital extranjero. En un contexto marcado por una grave crisis económica, el Estado intentó diversificar la agricultura regional, proteger a la población campesina del empobrecimiento y salvaguardar al mismo tiempo las estructuras de la economía agroindustrial.

En torno a esta reforma, las organizaciones campesinas lograron consolidarse y movilizarse en todo el departamento, aprovechando sus alianzas con algunos funcionarios del Estado. Las invasiones espontáneas de tierras se volvieron organizadas, numerosas y amenazantes para la clase dirigente. Golpeada por la crisis, esta trató de acumular y asegurar sus tierras por tres medios distintos: los terratenientes más importantes aprovecharon la retirada de la UFC para apropiarse de grandes porciones de tierra; diversificaron su producción para escapar a la amenaza de expropiación por parte del Estado y recurrieron a la violencia privada y pública para luchar contra las invasiones de tierras.

Sin embargo, a partir de 1971, la reforma redistributiva se vio limitada por varios fenómenos combinados: la contrarreforma nacional, la violencia local y las dificultades económicas de la economía campesina. En efecto, la contrarreforma que se inició en 1972 y la reorganización burocrática del INCORA acabaron con las ambiciones redistributivas y reorientaron la política regional del Estado hacia el apoyo a la agricultura comercial y la agroindustria. Este cambio se reflejó en un aumento de la violencia contra la clase campesina y en una disminución de los medios financieros dedicados a las explotaciones reformadas.

La violencia de los grupos armados privados y las fuerzas del orden también cambió, intensificándose entre 1971 y 1975, cuando la ANUC lanzó una campaña nacional de invasiones para influir en la política del Gobierno. La violencia fue un instrumento clave para contener la magnitud del movimiento de redistribución de tierras y dejó una marca duradera en la relación entre los terratenientes y los campesinos. Estos conflictos violentos por la tierra continuaron en la década de 1980 y fueron sin duda importantes en la conversión de la zona bananera en el epicentro del conflicto armado regional a lo largo de la década de 1990. Por un lado, las guerrillas penetraron en estos conflictos para formar bases sociales dentro del campesinado de la llanura a mediados de los años ochenta. Por otro, los grupos armados surgidos del narcotráfico y los primeros grupos paramilitares respondieron a las demandas de seguridad de los grandes terratenientes de la región (Lévy, 2023).

Por último, los intentos de diversificación agrícola y de fortalecimiento de la agricultura campesina fueron importantes. Se asignaron parcelas, se pusieron en marcha programas de cultivo, se proporcionaron formación y créditos, y se crearon empresas comunitarias. Sin embargo, la mala gestión y las escasas oportunidades de mercado condujeron en muchos casos al sobreendeudamiento de las explotaciones y a la acumulación de tierras por parte de las grandes fortunas de la región. En este sentido, el Estado no logró consolidar realmente la economía campesina y proteger a las personas expuestas a las contradicciones que marcaban la economía rural colombiana.

El caso de la zona bananera ilustra la tendencia hacia el fortalecimiento de la agroindustria y la marginación de los sectores campesinos ya señalada en los estudios sobre la reforma agraria latinoamericana (Kay, 1998; Janvry & Sadoulet, 2003). Más concretamente, este trabajo muestra que este proceso se vio favorecido por tres factores principales: el uso de la violencia, la transformación de la política estatal y la presión del mercado sobre las explotaciones creadas tras la reforma. Del mismo modo, este estudio revela que las acciones de los agentes locales respondieron a las dinámicas nacionales de la reforma agraria, a la vez que influyeron significativamente en su desarrollo local. Campesinos, funcionarios y élites agrarias libraron una intensa lucha que llevó, como en otras regiones (Offner, 2019), al cambio desde una política redistributiva hacia una reforma orientada a la modernización y el desarrollo de la agricultura comercial.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se ha realizado en el marco de un contrato de doctorado en el laboratorio Pacte de la Universidad de Grenoble. Deseo manifestar mi gratitud a mis supervisores, Anne-Laure Amilhat Szary y Jacobo Grajales, que apoyaron esta investigación. Asimismo, agradezco sinceramente a Luis David Castillo Rojas del Observatorio de Tierras su inestimable ayuda y a Catherine LeGrand sus alentadores comentarios. Por último, expreso mi agradecimiento a los revisores de Historia Agraria por sus pertinentes críticas y sugerencias, y a los editores de la revista por su apoyo.

REFERENCIAS

Acero, Camilo (2018). Reforma agraria y poder estatal: El desarrollo y declive de las capacidades infraestructurales en el sector agropecuario (1958-1980). Tesis de maestría. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Aguilera, María (2002). Palma africana en la costa Caribe: Un semillero de empresas solidarias. Documentos de trabajo sobre economía regional, (30).

Albertus, Michael (2015). Autocracy and Redistribution: The Politics of Land Reform. Cambridge: Cambridge University Press.

Berman, Eloisa (2019). El «fracaso ruinoso» de la reforma agraria en clave de negridad: Comunidades afrocampesinas y reconocimiento liberal en Montes de María, Colombia. Memorias, (30), 117-149.

Berry, Albert (2017). Avance y fracaso en el agro colombiano, siglos xx y xxi. Bogotá: Universidad del Rosario.

Botero, Fernando & Guzmán, Álvaro (1977). El enclave agrícola en la zona bananera de Santa Marta. Cuadernos Colombianos, (11), 309-391.

Britto, Lina (2020). Marijuana Boom: The Rise and Fall of Colombia’s First Drug Paradise. Oakland: University of California Press.

Bucheli, Marcelo (2013). Después de la hojarasca: United Fruit Company en Colombia, 1899-2000. Bogotá: Universidad de los Andes.

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2013). Recordar y narrar el conflicto: Herramientas para reconstruir memoria histórica. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2015). Campesinos de tierra y agua: Memorias sobre sujeto colectivo, trayectoria organizativa, daño y expectativas de reparación colectiva en la región caribe 1960-2015. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2017). Campesinos de tierra y agua: Campesinado en el Magdalena. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Descamps, Florence (2006). Les sources orales et l’histoire: Récits de vie, entretiens, témoignages oraux. Rosny-sous-Bois: Bréal.

El Informador (20 de febrero de 1973). Denuncian el INCORA en la zona bananera: Angustiosos mensajes al Ministro de Agricultura y al gerente general del INCORA en Bogotá.

Escobar, Hugo (1972). Las invasiones en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo.

Fajardo, Darío (1983). Haciendas, campesinos y políticas agrarias en Colombia, 1920-1980. Bogotá: Oveja Negra.

Garzón, Maite Yie (2015). Del patrón-Estado al Estado-patrón: La agencia campesina en las narrativas de la reforma agraria en Nariño. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

González Torres, Enrique, Colina, Martín & Revollo, Ángel (1984). Transformación y desarrollo de la conciencia de clase del campesinado en la economía campesina (zona bananera del Magdalena). Tesis. Santa Marta: Universidad del Magdalena.

Gutiérrez Sanín, Francisco (2014). El orangután con sacoleva: Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010). Bogotá: IEPRI.

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) (1967). Estado actual y perspectivas agroeconómicas de la zona bananera de Santa Marta y del área de influencia en el Departamento del Magdalena: Proyecto No.4. Bogotá: INCORA.

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) (1970). Estudio de factibilidad técnico y económico para integración de los distritos de riego de la zona bananera. Bogotá: INCORA.

Janvry, Alain de (1981). The Agrarian Question and Reformism in Latin America. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Janvry, Alain de & Sadoulet, Elisabeth (2003). A Study in Resistance to Institutional Change: The Lost Game of Latin American Land Reform. En Peter J. Parks & Ian W. Hardie (Eds.), The Economics of Land Use (pp. 543-553). London: Routledge.

Kalmanovitz, Salomón & López, Enrique (2006). La agricultura colombiana en el siglo xx. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.

Kapstein, Ethan B. (2017). Seeds of Stability: Land Reform and US Foreign Policy. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Karl, Robert (2017). Forgotten Peace: Reform, Violence, and the Making of Contemporary Colombia. Oakland: University of California Press.

Kay, Cristóbal (1998). Latin America’s Agrarian Reform: Lights and Shadows. Land Reform, Land Settlement and Cooperatives, (2), 9-31.

Kay, Cristóbal (2002). Agrarian Reform and the Neoliberal Counter-Reform in Latin America. En Jackelyn Chase (Ed.), The Spaces of Neoliberalism: Land, Place and Family in Latin America. Bloomfield: Kumarian Press.

Ledesma, Ricardo, Ramos, Virgilio & Daza, José Luis (1976). Estudio preliminar de las empresas comunitarias de la zona bananera del Magdalena: Cuatro casos. Tesis. Santa Marta: Universidad del Magdalena.

LeGrand, Catherine (1984). Colombian Transformations: Peasants and Wage‐Labourers in the Santa Marta Banana Zone. The Journal of Peasant Studies, 11 (4), 178-200.

León, Magdalena & Deere, Carmen Diana (1997). La mujer rural y la reforma agraria en Colombia. Cuadernos de Desarrollo Rural, (38-39).

Lévy, Benjamin (2023). Terre, travail et violence à la périphérie du capitalisme agraire: Contradictions sociales et conflit armé au sein des plantations du nord Magdalena, Colombie (1964-2006). Tesis. Grenoble: Université Grenoble Alpes.

Londoño, Rocío (2016). Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistas. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

López, Julio (1978). Evaluación de las labores realizadas por el Instituto de Reforma Agraria en la zona bananera del Magdalena. Tesis. Santa Marta: Universidad del Magdalena.

Meertens, Donny (2000). Ensayos sobre tierra, violencia y género: Hombres y mujeres en la historia rural de Colombia, 1930-1990. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Meertens, Donny (2019). Elusive Justice: Women, Land Rights, and Colombia’s Transition to Peace. Madison: University of Wisconsin Press.

Offner, Amy C. (2019). Sorting out the Mixed Economy: The Rise and Fall of Welfare and Developmental States in the Americas. Princeton: Princeton University Press.

Partridge, William L. (1979). Banana County in the Wake of United Fruit: Social and Economic Linkages. American Ethnologist, 6 (3), 491-509.

Patel, Raj (2013). The Long Green Revolution. The Journal of Peasant Studies, 40 (1), 1‑63.

Pazos, María Fernanda (2015). Tierra y género: Dilemas y obstáculos en los procesos de negociación de la política de tierras en Colombia. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Petras, James F. & Laporte, Robert (1973). Cultivating Revolution: The United States and Agrarian Reform in Latin America. New York: Vintage Books.

Porras, Lucy Rosa (1990). La mujer y la lucha por la subsistencia en la zona bananera del Magdalena (1947-1975). Tesis. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Romero, Mauricio (1998). Identidades políticas, intervención estatal y paramilitares: El caso del departamento de Córdoba. Revista Controversia, (173), 15‑99.

Thompson, Paul (1997). The Voice of the Past: Oral History. En Robert Perks & Alistair Thompson (Eds.), The Oral History Reader. London: Routledge.

Unidad Regional de Planificación (1984). Diagnóstico agropecuario del Magdalena. COL. 79/001. Santa Marta: Ministerio de Agricultura y Gobernación.

Villegas, Jorge (1980). Libro negro de la represión, 1958-1980. Bogotá: Fundación para la Investigación y la Cultura.

Vives de Andreis, José Benito (1981). Pepe Vives cuenta su vida, 1.894-1.980. Barranquilla: Mejoras.

White, Judith (1978). Historia de una ignominia: La United Fruit Co. en Colombia. Bogotá: Presencia.

Zamosc, Leon (1986). The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967-1981. Cambridge: Cambridge University Press.

↩︎ 1. Archivo Central de la Presidencia, Carta de tres campesinos de la zona bananera al presidente de la República, serie Correspondencia enviada, asunto Instituto Colombiano de Reforma Agraria, C. 198/D, 30 de junio de 1971. Los errores sintácticos y ortográficos presentes en los archivos escritos se han conservado en su transcripción.

↩︎ 2. Por razones de confidencialidad, el anonimato de estas personas debe preservarse y sus testimonios se indican mediante una breve descripción completada, al final del documento, por algunas especificaciones necesarias para su comprensión.

↩︎ 3. Este trabajo se ha realizado en colaboración con investigadores del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria y con la imprescindible ayuda de Luis David Castillo Rojas.

↩︎ 4. La zona bananera tiene 40.000 hectáreas y el Proyecto n.º 4 tiene entre 60.000 y 80.000 hectáreas, la mayoría de ellas destinadas a la ganadería extensiva.

↩︎ 5. Sobre la consolidación de un cuerpo de funcionarios y la penetración administrativa en estas zonas rurales, véase Acero (2018).

↩︎ 6. La cesión de parte de las instalaciones de Prado Sevilla al INCORA se recoge en el acuerdo al canzado entre ambas entidades durante los años 1966-1969. Notaría 5.ª de Bogotá, n.º 1199, 1969.

↩︎ 7. En 1967, las plantaciones cubrían la mitad de la zona bananera (20.000 hectáreas) de las cuales 5.000 parecían estar abandonadas (INCORA, 1967).

↩︎ 8. Notaría 5.ª de Bogotá, n.º 1199, 1969.

↩︎ 9. Véase infra, parte 2.2.

↩︎ 10. Para conocer los detalles de las adquisiciones de la Federación, véase Vives de Andreis (1981).

↩︎ 11. En septiembre de 1959, varios campesinos lo acusaron de haber derribado sus cercas, de haber arrojado ganado para destruir sus cultivos y de querer expulsarlos de sus tierras ( Villegas , 1980: 22).

↩︎ 12. Esta dinámica continuó durante la década de 1970. En 1982, las palmeras cubrían casi cinco mil hectáreas de la zona bananera (Unidad Regional de Planificación, 1984).

↩︎ 13. Existen aproximaciones según las fuentes sobre la fecha exacta de la creación formal de la asociación, que varía entre 1970 y 1972.

↩︎ 14. Archivos del Ministerio del Interior (AMI), Carta de la ANUC El Banco al INCORA, Fd. Min. Gobierno-Interior, S. Despacho del viceministro, C. 161/D. 4717, 10 de octubre de 1971.

↩︎ 15. Archivo General de la Nación (AGN), Carta del alcalde de Ciénaga al ministro de Gobierno, Fd. Ministerio de Gobierno, S. Despacho del ministro, C. 78/D. 1/F. 60, 17 de noviembre de 1971.Véase también Partridge (1979: 504).

↩︎ 16. Archivo Central de la Presidencia, Carta de tres campesinos de la zona bananera al presidente de la República, serie Correspondencia enviada, asunto Instituto Colombiano de Reforma Agraria, C. 198/D. 2, 30 de junio de 1971.

↩︎ 17. Archivo de los Derechos Humanos del CNMH, entrevista a Margarita, campesina y activista del ANUC, realizada por Lucy Porras, La vida de Margarita, zona bananera, Co.11001000.00003.01-01-00-01-00-000-0194, Santa Marta, 2009.

↩︎ 18. Se informa de hechos similares en enero de 1971 en Plato, en diciembre de 1971 en El Difícil, durante enero, junio y agosto de 1972 en Aracataca, San Sebastián, El Banco y Plato, en abril de 1973 en Sevilla (Ciénaga) y Bonda, y en febrero de 1974 en Fundación y Plato ( Villegas , 1980, 104, 123, 124, 129, 137, 150, 186). AGN, Carta de la ANUC Nacional al ministro de Gobierno, Fd. Ministerio de Gobierno, S. Despacho del ministro, C. 78/D. 1/F. 78, 24 de enero de 1972; AGN, Carta de la Sociedad de Educadores del Magdalena al presidente de la República, Fd. Ministerio de Gobierno, S. Despacho del ministro, C. 78/D. 3/ff. 104-105, 12 de abril de 1973.

↩︎ 19. AGN, Carta de un terrateniente al gobernador del Magdalena, Fd. Ministerio de Gobierno, S. Secretaría General, C. 79/D. 4/ff. 115-116, 18 de marzo de 1975.

↩︎ 20. AGN, Informe del Departamento de Policía del Magdalena «Criminalidad en el Magdalena», Fd. Ministerio de Gobierno, S. Secretaría General, C. 85/D. 3/ff. 61-71, 1 de julio de 1975.

↩︎ 21. AGN, Extracto del debate del Senado sobre las invasiones de tierras enviado por el secretario general del Senado al ministro de Gobierno, Fd. Ministerio de Gobierno, S. Despacho del ministro, C. 22/D. 2/ff. 29-40, 17 de noviembre de 1971. Una carta posterior de un dueño de la zona bananera al senador en 1979 es uno de los pocos registros escritos de esta relación. En ella, el hombre condenaba las acciones violentas de los «agentes de la subversión marxista» y deploraba la falta de protección de la propiedad por parte del Estado. AMI, Carta de un terrateniente a Hugo Escobar Sierra, Fd. Min. Gobierno-Interior, S. Despacho del ministro, C. 155/D. 8129, 15 de febrero de 1979.

↩︎ 22. Senado de la República, Anales del Congreso, Comunicación del Comité Ejecutivo de la ANUC, acta de la sesión del lunes 29 de septiembre de 1975, p. 853.

↩︎ 23. AMI, Carta del Comité Ganadero Regional de Plato al ministro de Gobierno, Fd. Min. Gobierno-Interior, S. Despacho del ministro, C. 106/D. 1469, 5 de enero de 1976.

↩︎ 24. AMI, Carta de cinco habitantes al alcalde de Plato, Fd. Min. Gobierno-Interior, S. Despacho del ministro, C. 106/D. 1469, 16 de febrero de 1976.

↩︎ 25. AMI, Informe especial del Procurador Agrario sobre la parcela «La Reserva» Prado Sevilla, Fd. Min. Gobierno-Interior, S. Despacho del ministro, C. 106/D. 1469, 21 de septiembre de 1976. Asimismo, un propietario denunciaba en 1979 las «instrucciones y ayuda» de la Procuraduría Agraria a las invasiones en la zona bananera. AMI, Carta de un propietario a Hugo Escobar Sierra, Fd. Min. Gobierno-Interior, S. Despacho del ministro, C. 155/D. 8129, 15 de febrero de 1979.

↩︎ 26. Véase infra, parte 5.