1. Introducción

A mediados del siglo xx el cultivo del lúpulo se consolidó en determinadas zonas del noroeste peninsular, lo que transformó sus paisajes agrícolas y facilitó el establecimiento de factorías para su procesado industrial. Entre estas zonas sobresale, por su carácter pionero, la comarca de Betanzos, en el noreste de la provincia de A Coruña. A pesar de la relevancia de este cultivo para la industria cervecera española en las décadas centrales de dicho siglo (Cabana, 2001; Luxán & Quesada, 2005; Villares & Alonso, 2006), existe una carencia de estudios que analicen de forma sistemática los orígenes, desarrollo y declive de este sector, así como la experiencia pionera del lúpulo gallego. En este sentido, cabe mencionar las aproximaciones iniciales a la realidad del cultivo en Galicia de Carbajales (1965) o Álvarez (1983), así como la de Breuer (1985), centrado en el sector lupulero leonés. Por esta razón, es menester abordar la emergencia y desarrollo del lúpulo en España, en el marco de las interrelaciones con otros cultivos, de las transformaciones de las políticas agrarias, de las dinámicas industriales y de la evolución del contexto económico general. Y este es el principal objetivo de nuestro trabajo, para cuyo estudio nos centraremos en la comarca de Betanzos durante las décadas centrales del siglo xx.

Esta investigación se asienta fundamentalmente en fuentes primarias, entre las que destacan memorias, actas, informes y correspondencia del Servicio de Fomento del Lúpulo (dependiente de la Granja Agrícola Experimental de A Coruña), así como de la Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo, entre otros; depositados en los archivos del Centro de Investigación Agrarias de Mabegondo (CIAM)1, del Archivo Municipal de Betanzos, en la biblioteca de la Diputación de León y la Biblioteca Nacional de España. De forma complementaria, se consultaron fondos históricos fotográficos.

El artículo se estructura en dos epígrafes. En el primero de ellos se realiza una breve contextualización de las principales dinámicas en el sector agrícola gallego y en la industria cervecera española durante la emergencia y consolidación del cultivo del lúpulo. Posteriormente, se analizan las tres fases de desarrollo del cultivo en Galicia.

2. El contexto general agrícola y de la industria cervecera

La emergencia del cultivo de lúpulo, tanto en Galicia como en el resto de España, se enmarca en unas dinámicas más globales del sector agrícola, así como del cervecero durante la primera mitad del siglo xx. A continuación se describen las características principales que contextualizan este auge sectorial, analizando las interrelaciones entre los sectores agrícola e industrial, que pudieron motivar el interés por la producción nacional de esta planta.

2.1. El contexto agrícola gallego: Experimentación y diversificación de cultivos durante las primeras décadas del siglo XX

En el primer tercio del siglo xx, el sector agrario gallego transita en una fase de experimentación y cambio técnico e institucional. Ejemplos de ello son la mecanización2 y utilización de fertilizantes químicos, la introducción de nuevos cultivos como el lúpulo, el reparto de tierras y los sindicatos agrícolas (Barreiro, 1983; Martínez, 1988; Fernández-Prieto, 1992; Villares & Alonso, 2006). En este sentido, un incipiente movimiento agrarista y regeneracionista promovió en Galicia la redención de los foros (Villares, 1982a, 1982b) y la diversificación de cultivos, con el fin de evolucionar de una especialización cerealística a otra más basada en la horticultura y los cultivos industriales (Peña, 1918; Martínez, 1988; Villares & Alonso, 2006). El objetivo consistía en incrementar la orientación al mercado de la agricultura y ganadería gallegas, afectadas por la crisis finisecular (Barreiro, 1983), que supuso para Galicia una reconfiguración de la comercialización del ganado vacuno (Carmona & Puente, 1988). Todo ello, en un contexto de explotaciones agrarias familiares de reducido tamaño, de cultivo intensivo y elevada productividad de la tierra (Fernández-Prieto, 1997). Estas dinámicas respondían en parte a la crisis finisecular y en el caso gallego también a las mayores necesidades de efectivo por parte de los agricultores derivadas de los cambios en los pagos de rentas, impuestos y compra de insumos (Garrabou, 1985; Harrison, 1989; O’Rourke, 1997; Simpson, 1999; Carreras & Tafunell, 2004).

La investigación y experimentación agrícola mediante la aclimatación a Galicia de nuevos cultivos, la mercantilización de la producción, la mejora de semillas o la introducción de nuevas razas ganaderas logran cierta relevancia durante el periodo 1905-1935. Destacan los cereales forrajeros y pratenses, pero con un incremento de la participación relativa a final de periodo de las patatas y de las plantas industriales (Fernández-Prieto, 1992). Entre estas últimas, la introducción y fomento del lúpulo se justificaba por un impulso diversificador del sector agrícola gallego.

La Granja Experimental de A Coruña y su red de campos de demostración, así como la Misión Biológica de Galicia desempeñaron un papel clave en estas actividades (Fernández-Prieto, 1992; Villares & Alonso, 2006). Estas iniciativas se enmarcan en un contexto de mayor intervención estatal en la modernización del sector agrario desde la crisis finisecular y en la promoción de las pequeñas explotaciones como eje instrumental. Así, se realiza un mayor énfasis en la aplicación de la ciencia en las dinámicas agrícolas, el fomento de la especialización y las reformas agrarias para promocionar las pequeñas explotaciones como sujetos de la innovación, así como un mayor activismo de los técnicos agrícolas en la transferencia de conocimiento e introducción de innovaciones (Fernández-Prieto, 1999). De hecho, en este periodo destacan importantes figuras de la investigación agronómica que desempeñaron su trabajo en Galicia, como Leopoldo Hernández Robredo, Ricardo de Escauriaza y del Valle, Pedro Urquijo Landaluce, Cruz Gallastegui Unamuno o Juan Rof Codina.

A pesar de la permanencia de un cierto número de técnicos e ingenieros agrónomos en la infraestructura científico-tecnológica-agrícola tras el golpe de Estado de 1936 y la posterior purga, surgió un cambio de priorización en las líneas de investigación al amparo de las nuevas políticas económicas autárquicas y una considerable reducción del músculo financiero. De esta forma, se manifiesta un mayor interés en la introducción de nuevos cultivos, como el tabaco o el lúpulo, como forma de impulsar la autosuficiencia y reducir las importaciones (Fernández-Prieto, Pan-Montojo & Cabo, 2014). Se aprecia una subordinación de las actividades de transferencia de innovaciones agronómicas a las necesidades de suministro de la industria nacional en un contexto autárquico (Bernárdez & Cabo, 1996). Con el régimen franquista, también cambió la percepción sobre los agricultores como sujetos de innovación, al considerar que la idiosincrasia de los cultivadores españoles era causa principal de la baja productividad (Fernández-Prieto, 1999). Los cultivadores del lúpulo no fueron una excepción: se trató de responsabilizarlos de que tanto la producción por hectárea como los gramos de lúpulo obtenidos por planta se situasen a la cola de los principales países productores europeos a finales de la década de 1950, sin tener en cuenta la trayectoria histórica ni los condicionantes climáticos o de estructura de propiedad, entre otros3.

En cualquier caso, el cultivo del lúpulo obtuvo un apoyo explícito por parte de las esferas gubernamentales. Así, aunque la experimentación con nuevas semillas de cultivos industriales había comenzado en los primeros lustros del siglo xx, las restricciones impuestas por el periodo autárquico impulsaron ese apoyo, ya que generaron un incentivo adicional para su fomento.

2.2. Dinámicas de la industria cervecera durante la emergencia y consolidación del sector del lúpulo

Tradicionalmente, la fabricación y consumo de cerveza estuvieron circunscritos al centro y norte de Europa. A pesar de su fuerte cultura vitivinícola, España experimentó un consumo incipiente de cerveza y de producción nacional a principios del siglo xix, que se consolidó durante el primer tercio del siglo xx con la creación del núcleo empresarial dominante durante ese siglo. Al elevarse la producción y consumo de cerveza, se incrementó la demanda de lúpulo, que era mayoritariamente importado (García-Barber, 2014). Este desarrollo de la industria cervecera creó un mercado potencial para el cultivo y la transformación industrial del lúpulo.

Dado que la mayoría del lúpulo importado provenía de Europa central, las guerras mundiales provocaron un cuello de botella en el suministro de esta materia prima para la industria nacional (Breuer, 1985; García-Ruiz & Laguna, 1999; Luxán & Quesada, 2005)4. En este sentido, Cabana (2001) afirma que el suministro de lúpulo constituyó el principal problema para la cervecera DAMM durante la posguerra, por encima incluso del aprovisionamiento de cebada. Villares y Alonso (2006) afirman que la apuesta de Estrella Galicia por el lúpulo gallego se justificaba por la carencia de materias primas. La creación de la Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo (SAE de Fomento del Lúpulo), auspiciada por el Ministerio de Agricultura en 1945, refrendaría esta perspectiva.

Garantizar el suministro era la motivación principal para el fomento de este cultivo por parte de las instituciones públicas (Diputación Foral y Provincial de Navarra, 1938). De hecho, algunos autores resaltan que cuando el suministro de lúpulo internacional se pudo recomponer momentáneamente durante el periodo de entreguerras, los técnicos de las industrias cerveceras –que en su mayoría eran extranjeros– prefirieron el lúpulo importado de sus países frente al español (Escauriaza, 1935; Urquijo, 1963). Esta situación supuso una barrera relevante para el desarrollo de la producción en las décadas de 1920 y 1930 (Urquijo, 1963), a lo que también contribuyó la elevada cotización de la peseta hasta las devaluaciones del periodo de 1928 a 1932, que favoreció las importaciones de lúpulo en la década de 1920 (Escauriaza & Pérez Varela, 1951).

En relación con la estructura empresarial, con el cambio de siglo el sector cervecero español experimentó cambios importantes derivados de la adopción de nuevas tecnologías (entre las que destaca la aplicación del frío industrial) y la creciente importancia de las economías de escala (García-Barber, 2014). En las décadas de 1920 y 1930, el sector implementó estrategias de integración horizontal, con la finalidad de acometer las inversiones necesarias para la modernización productiva y alcanzar una escala mínima eficiente (Villares & Alonso, 2006). Asimismo, se creó la Asociación de Fabricantes de Cerveza de España en 1922, con el objetivo de coordinar las actuaciones de esta industria (Moreno, 2013). En términos generales, los años previos a la Guerra Civil fueron favorables para el sector cervecero, creciendo la facturación y el empleo. La situación cambiaría drásticamente tras la Guerra Civil.

Durante la posguerra, la industria cervecera española quedó encuadrada en la sección Cerveza y Malta del Sindicato Nacional de la Vid, Cervezas y Bebidas desde 19415. Dentro de la política autárquica y de fuerte intervencionismo estatal, las empresas de este sector tuvieron que ajustarse a cuotas de producción anuales, cupos de reparto de materias primas (lúpulo, cebada, malta, etc.), que dependían de dicha producción, y precios de venta (García-Ruiz & Laguna, 1999; Cabana, 2001; Villares & Alonso, 2006; Moreno, 2013). Los problemas de abastecimiento de materias primas comentados anteriormente fueron remitiendo progresivamente durante la década de 1950, así como el control de los precios de distribución –liberalizados entre 1964 y 1967– y de las cuotas de producción, que desaparecieron a finales de la década de 1950 (Villares & Alonso, 2006). El mercado de materias primas se empezó a liberalizar en 1951 con la cebada6, pero los fabricantes de cerveza tuvieron que seguir comprando obligatoriamente la producción nacional de lúpulo a través de la empresa concesionaria SAE de Fomento del Lúpulo hasta mediados de la década de 1980, debido a las obligaciones contractuales de esta con los cultivadores y el Ministerio de Agricultura. No obstante, cuando las necesidades de la industria fueron superiores a la producción nacional, se recurrió a las importaciones, así como a las exportaciones en la situación inversa.

3. El impulso al cultivo del lúpulo y su transformación industrial

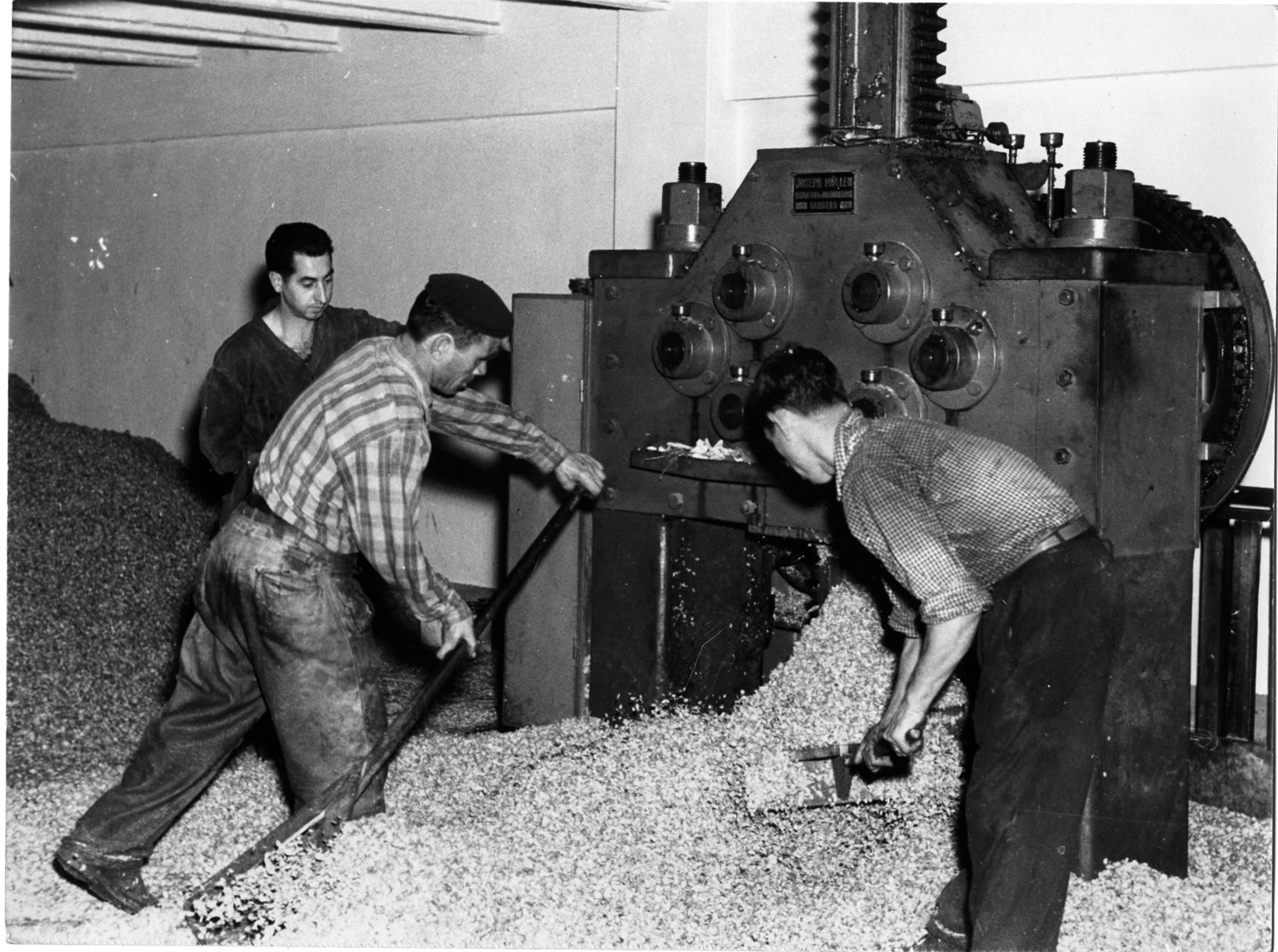

El cultivo del lúpulo modificó sustancialmente los paisajes de amplias zonas de la comarca coruñesa de Betanzos, así como de la cuenca leonesa del río Órbigo, especialmente desde comienzos de la década de 1950 hasta finales de la década de 1970. En Galicia, la mitad de la producción de lúpulo se concentraba en el Ayuntamiento de Betanzos (47,6%), y una parte significativa del resto en su comarca (Carbajales, 1965). Asimismo, su impacto en la actividad industrial no fue nada desdeñable, puesto que en 1951 entró en funcionamiento el secadero de lúpulo de Betanzos (ampliado en 1953 y 1957) y en 1952 los de Villanueva de Carrizo y Carrizo de la Ribera (León)7. A modo ilustrativo, en las fotos de la Figura 1 se pueden observar el secadero del lúpulo de la SAE de Fomento del Lúpulo en Betanzos (derecha) y algunas de las actividades de procesado del lúpulo desarrollado en él (secado, azufrado y prensado; centro). Asimismo, se muestra un grupo de mujeres dedicadas a las tareas de recolección y pelado de los conos de lúpulo en la misma comarca (izquierda). Al contrario de las tareas industriales, tradicionalmente las actividades agrícolas de recolección del lúpulo tendían a ser desempeñadas por mujeres (Escauriaza, 1935) hasta la progresiva mecanización a partir de la década de 1960.

FIGURA 1

Instalaciones industriales de la SAE de Fomento del Lúpulo en Betanzos y actividad recolectora del lúpulo en la comarca homónima

Fuente: fondo fotográfico Celestino Luis Crespo del Archivo Municipal de Betanzos (ES. 15009. AM).

Partiendo de los orígenes humildes de este cultivo, una planta que nacía de forma natural en las riberas de los ríos gallegos, y de su cultivo experimental en la Granja Agrícola de A Coruña en la segunda década de 1920 (Álvarez, 1983), el crecimiento que experimentó en el tercer cuarto del siglo xx merece ser destacado. Por lo tanto, es menester un análisis en detalle de tal progresión, con el fin de examinar aquellos factores que fomentaron o inhibieron su desarrollo.

TABLA 1

Porcentaje de producción gallega y leonesa de lúpulo sobre el total español, 1955-1981

| 1955-1959 | 1960-1964 | 1965-1969 | 1970-1974 | 1975-1979 | 1980-1981 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Galicia sobre el total | 41,4% | 18,8% | 8,3% | 4,3% | 1,2% | 0,1% |

| León sobre el total | 50,9% | 70,7% | 81,4% | 90,8% | 97,8% | 99,7% |

Fuente: Ministerio de Agricultura (1955-1981).

Las principales zonas productoras y transformadoras de lúpulo fueron Galicia y León. Como se puede apreciar en la Tabla 1, la trayectoria de ambas discurrió en sentidos contrapuestos a partir de la década de 1950. Los datos del Ministerio de Agricultura, que arrancan en 1955, muestran una senda claramente divergente, en la que la zona productora leonesa consolida progresivamente una posición monopolística y Galicia cae en la irrelevancia a partir de mediados de la década de 1960. El principal objetivo de los siguientes subepígrafes consiste en desentrañar las causas de estas pautas evolutivas.

FIGURA 2

Producción de lúpulo seco y su valor en Galicia, 1946-1981

Fuente: Álvarez (1983).

La Figura 2 muestra los datos de producción de lúpulo en Galicia y su valor desde 1946 hasta 1981, periodo delimitado entre la creación de la SAE de Fomento del Lúpulo (1945), con una delegación situada en Betanzos, y su cierre (1982) (Magadán et al., 2011).

Como se puede apreciar, la evolución de la producción de lúpulo en Galicia presenta fases claramente diferenciadas. La primera fase puede calificarse como de emergencia, con un crecimiento anual medio acumulativo del 12,2% en la segunda mitad de la década de 1940. En todo caso, las cifras de producción en esos años eran relativamente reducidas. En una segunda fase, comprendida en la década de 1950 y que coincide con el inicio del proceso industrial de primera transformación del lúpulo, la producción se consolidó, creciendo un 21,3% anual acumulativo. El máximo de producción se alcanzó a comienzos de la siguiente década, con un total de 240.000 kilos en 1963. En esta misma década comenzó la tercera y última fase, caracterizada por un continuo declive del sector, tanto en su perspectiva agrícola como industrial. La producción se redujo a una tasa de casi el 20% anual acumulativa entre el máximo de 1963 y 1981.

En los siguientes subapartados se estudian las principales características y tendencias del sector en relación con sus tres fases de desarrollo, detallando las causas subyacentes a la evolución presentada anteriormente y analizando el impacto de las actividades agrícolas e industriales relacionadas con el lúpulo en Galicia.

3.1. Génesis del proceso, 1914-1949

El lúpulo no constituye una planta alóctona de la flora en Galicia, puesto que, dada la climatología de su fachada atlántica, nace de forma natural en las riberas de los ríos (Hernández Robredo, 1921; Escauriaza, 1946; Carbajales, 1965; Álvarez, 1983; Magadán et al., 2011). El interés experimental en su cultivo comenzó en 1914, cuando Leopoldo Hernández Robredo, director de la Estación Experimental de A Coruña, trajo semillas provenientes de Reino Unido. Estos experimentos iniciales desarrollados en la Estación Experimental de A Coruña continuaron en el Campo de Prácticas de Betanzos (Álvarez, 1983).

La experimentación con el lúpulo en la comarca de Betanzos avanzó a lo largo de la década de 1920, con la colaboración de la cervecera Estrella Galicia y de agricultores pioneros, como el brigantino Raúl Fernández Meás (Álvarez, 1983; Villares & Alonso, 2006). En esta fase del desarrollo, fue relevante el papel desempeñado por la Granja Experimental de A Coruña y su red de campos de demostración, a través de la investigación, experimentación y entrega de semillas a agricultores (Fernández-Prieto, 1992).

A comienzos de la Guerra Civil española, la preponderancia del área de Betanzos queda manifiesta con la creación de la Sección de Fomento del Lúpulo en 1937 mediante Orden de la Junta Técnica del Estado del Gobierno de Burgos8, puesto que se circunscribe inicialmente la promoción del cultivo únicamente a esta área. Asimismo, se regula el control de precios en el artículo 12 de dicha Orden, que estipula que las cerveceras nacionales deberán pagar el lúpulo al precio que fije todos los años el Departamento de Agricultura a propuesta de la Sección de Fomento del Lúpulo, establecida en aquel momento en la Estación Experimental Agrícola de A Coruña9. En este sentido, en ese mismo año se publica una circular de la Sección de Fomento del Lúpulo en la que se autoriza el cultivo principalmente en municipios de la comarca de Betanzos, así como en algunos de las de A Coruña y Ferrol10. No obstante, la producción inicial era testimonial, puesto que la de 1938 ascendió a 7.043,75 pesetas (aproximadamente 600 kilos)11.

Tras estas primeras medidas para orientar el cultivo del lúpulo en Galicia durante la Guerra Civil, el siguiente paso consistió en fijar los precios para la compra de las cosechas de la campaña 1938-1939. Para este cometido, se partió del precio pagado por los sublevados por el lúpulo de la Alemania nazi (variedades Hallertau y Saaz Fechser), que llegaba al puerto de A Coruña a través de la empresa Hisma Ltda. (Sociedad Hispano-Marroquí de Transportes, posteriormente Hisma-Sofindus). Esta empresa, que detentó el monopolio del comercio exterior de la España franquista hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, vendía el kilogramo de lúpulo germano en el puerto coruñés a un precio de 12,07 pesetas (con un tipo de cambio de 1 Reichsmark igual a 3,45 pesetas). De este modo, la Sección de Fomento del Lúpulo estableció un precio de 12,50 pesetas para la compra del lúpulo español en noviembre de 1938, con la finalidad de fomentar dicho cultivo en España y reducir las importaciones, al pagar un precio sensiblemente superior al importado de Alemania12.

Un salto cualitativo relevante lo constituyó la adjudicación de las zonas de cultivo a la SAE de Fomento del Lúpulo en 194513, organización constituida por la industria cervecera nacional y enmarcada en las políticas autárquicas del régimen franquista (Breuer, 1985). La empresa concesionaria se constituyó forzosamente con las industrias cerveceras, que se integraban en la sección sindical cervecera (García-Ruiz & Laguna, 1999; Luxán & Quesada, 2005). Se estableció que la entidad concesionaria de las áreas de fomento del lúpulo debería fomentar dicho cultivo para cumplir con los objetivos de producción fijados por el Ministerio de Agricultura. Asimismo, debería construir las instalaciones agrícolas e industriales, entre otras los secaderos, para poder comercializar la producción a la industria cervecera. Las industrias cerveceras recibirían lúpulo de la SAE de Fomento del Lúpulo en función de sus cuotas de mercado (Luxán & Quesada, 2005). Además, se fijaron los precios mínimos de adquisición de la producción proporcionada por los agricultores, así como la posibilidad de suministrar asistencia económica a aquellos para el fomento del cultivo. Para ello, la entidad concesionaria se beneficiaría de asistencia técnica y de suministro preferente de insumos y de lúpulo importado en caso de que la producción nacional no cubriera la demanda14.

Las zonas objeto de fomento eran tres. La primera comprendía las cuatro provincias gallegas y Asturias. La segunda englobaba las tres provincias vascas, Cantabria y Navarra. Finalmente, la tercera zona incorporaba el norte de la provincia de León, Burgos, Palencia y Logroño15. Es necesario recalcar que las concesiones duraban un máximo de 15 años, que podían ser prorrogables a su finalización. En la primera zona, el cultivo del lúpulo se concentró en la provincia de A Coruña, con su epicentro en Betanzos, sin poder consolidarse en las otras tres provincias gallegas16 (Breuer, 1985).

A pesar de que a finales de este periodo de desarrollo la cosecha de lúpulo de Betanzos era escasa, desde la industria cervecera se empezó a recomendar su utilización (García-Ruiz & Laguna, 1999). De hecho, entre 1946 y 1949 la cosecha se incrementó un 12,2% anual, alcanzando los 6.130 kilos de lúpulo verde. En todo caso, el salto hacia adelante se daría en la siguiente década, de la mano de la instalación de la infraestructura industrial en Betanzos para desarrollar las tareas de secado, azufrado y prensado del lúpulo, puesto que antes los agricultores tenían que entregar el lúpulo seco a la Sección de Fomento del lúpulo (Carbajales, 1965).

3.2. Despegue y consolidación, 1950-1963

Posteriormente a la creación de la SAE Fomento del Lúpulo y la construcción de las instalaciones para su transformación en los primeros años de la década de 1950, su producción fue aumentando progresivamente en las principales zonas de cultivo en España. De hecho, el Anuario Estadístico Agrario se hace eco de la producción de lúpulo desde 1955. Como se puede apreciar en la Figura 3, las provincias de A Coruña y León destacaron por su dinamismo en estos primeros años. El comportamiento de ambas zonas líderes fue parejo hasta el año 195917, momento en que León se despega de A Coruña. Como se mencionó en el subepígrafe anterior, la evolución favorable hasta comienzos de la década de 1960 se explica por las políticas de fomento en el contexto autárquico, las necesidades de la industria cervecera, así como la estructura familiar de las explotaciones agrícolas.

La superficie destinada al lúpulo se triplicó y el rendimiento (medido en quintales métricos por hectárea) se duplicó en León entre 1958 y 1961. En cambio, la superficie cultivada en A Coruña creció levemente y su rendimiento oscila entre valores que son la mitad o dos tercios de los apreciados en León a finales de este periodo (Ministerio de Agricultura, 1955-1963). Estos datos están parcialmente en línea con los referidos a producción de lúpulo por planta del Servicio de Fomento del Lúpulo. De este modo, los 196 gramos por planta de la provincia de A Coruña quedan por detrás de los 284 de León y los 389 de Asturias. En relación con las nuevas variedades de lúpulo que se querían introducir en la provincia de A Coruña, como la Hallertau o la Tettnang, la productividad de los cultivadores era entre 12 y 20 veces menor que en el Campo de Demostración de Betanzos (clausurado en 1961). Según el Servicio de Fomento del Lúpulo, esta baja productividad estaba motivada porque los cultivadores eran poco «cuidadosos»18. Este diferencial de rendimiento se agudizaría en el siguiente periodo analizado, lo que redundaría en una creciente desventaja competitiva. Asimismo, el resto de las zonas de cultivo muestran unos valores residuales en comparación con estos dos polos productores.

FIGURA 3

Producción de lúpulo verde por provincias, 1955-196319

Fuente: Ministerio de Agricultura (1955-1963).

Otro aspecto relevante lo constituye la evolución de los precios. En este sentido, durante este periodo los precios eran fijados oficialmente por el Ministerio de Agricultura y publicados en el BOE (Fig. 5). La SAE Fomento del Lúpulo estaba obligada a comprar el lúpulo verde o seco a los precios fijados en función de la variedad (Golding, Hallertau, Fino Alsacia, H3, H4, H7, etc.), la categoría y el grado de humedad (76% y 12%, como valores de referencia). Los datos disponibles para el conjunto de variedades abarcan los años comprendidos entre 1956 y 1985. Como se puede apreciar en la Figura 5, durante el periodo de crecimiento del sector del lúpulo en la provincia de A Coruña, los precios estuvieron estancados para la variedad de lúpulo más extendida en dicha área geográfica. En una situación de crecimiento de los costes de los insumos necesarios para su cultivo, el congelamiento de los precios suponía un lastre económico sustancial para los productores20. Además, es menester remarcar que la situación en 1957 distaba de ser boyante. Según información del Servicio de Fomento del Lúpulo21, el beneficio por hectárea descendió a la mitad entre 1949 y 1957, estimándose en este último año en 32.000 y 26.000 pesetas para lúpulos de 1.ª y 2.ª categorías, respectivamente; para una producción media de un kilogramo por planta en fresco. Aunque seguía siendo un cultivo rentable, los representantes de los cultivadores en las juntas mixtas de la zona gallega y leonesa pidieron reiteradamente subidas de precios desde mediados de la década de 1950.

FIGURA 4

Rendimiento de la producción de lúpulo verde por provincias, 1955-1963

Fuente: Ministerio de Agricultura (1955-1963).

FIGURA 5

Precios oficiales regulados del lúpulo verde de tipo Golding con humedad del 76% (1956=100), 1956-198522

Fuente: BOE (1956-1983).

Entre los años 1956 y 1969 no se incrementaron los precios de referencia, y estos solo subieron sostenidamente después de las espirales inflacionistas de la década de 1970, momento en el cual la producción de lúpulo gallega estaba en franco retroceso. Con todo, es necesario señalar que a estos precios hay que sumarles una pequeña prima que pagaba la SAE de Fomento del Lúpulo y que era autorizada anualmente por el Ministerio de Agricultura23. De este modo, la empresa concesionaria pagaba el precio base, en función de la categoría y el índice de humedad que determinaba el Servicio Oficial a un conjunto medio de muestras diarias o entregas individuales, así como la prima autorizada. Desde el Servicio de Fomento del Lúpulo se argumentaba en 1963 que, si bien los incrementos de los precios no evolucionaron en sintonía con los incrementos de los gastos, esto se justificaba por los elevados precios al inicio de este cultivo en España para conseguir la «suficiencia nacional»24. Asimismo, el lúpulo importado suponía una presión a la baja sobre los precios, puesto que era más asequible que el nacional a comienzos de la década de 196025.

FIGURA 6

Precio pagado por la producción de lúpulo verde por provincias (León=100), 1955-1963

Fuente: Ministerio de Agricultura (1955-1963).

Complementariamente a los precios fijados oficialmente por el Ministerio de Agricultura en el BOE, dicho organismo detallaba los precios medios del quintal métrico de lúpulo verde en cada provincia productora en el Anuario Estadístico Agrario. Estos datos son relevantes, puesto que en el precio medio pagado influye el tipo de variedad de lúpulo, su grado de humedad y la categoría. Por lo tanto, puede proporcionar una panorámica del valor añadido generado en cada área geográfica productora, puesto que hay variedades más apreciadas que otras, y a mayor grado de humedad, menor precio. Las figuras 6 y 7 muestran la evolución de los precios y la valoración de la producción, respectivamente, en relación con los valores alcanzados por León, que se había convertido en el área productora líder en este periodo. Se puede apreciar, que los precios obtenidos por el lúpulo verde vendido por los productores coruñeses es moderadamente inferior al percibido por sus homólogos leoneses, debido, como se observará posteriormente, a una especialización varietal con menores cualidades y, por lo tanto, menos apreciada por el mercado. Únicamente en 1961 es un 2,2% superior, llegando a ser un 20% inferior en algunos años de esta fase. Asimismo, los precios del lúpulo verde de A Coruña están, generalmente, entre los más bajos de todas las zonas productoras.

La Figura 7 recoge el valor monetario de la producción. En ella se aprecian claramente las dos zonas productoras de España durante el periodo comprendido entre 1955 y 1963. El área leonesa es la líder a lo largo de este periodo, con la única excepción de 1958, cuando fue superada por A Coruña, que en ese año cultivaba 40 hectáreas más de lúpulo que León. La superioridad leonesa se amplió a partir de 1959, en consonancia con el continuo aumento de la superficie de regadío para el lúpulo, que se multiplicó por 3,8 entre 1958 y 1963 (pasando de 160 a 600 hectáreas). En cambio, en A Coruña se amplió apenas de 200 a 235 hectáreas. A este respecto, la distancia en la superficie de cultivo se acrecentaría aún más en el siguiente período temporal, cuando ambas tomaron sentidos opuestos. Mientras León casi triplica la superficie dedicada al lúpulo entre 1963 y 1972 (de 600 a 1.630 hectáreas), A Coruña la reduce a menos de la mitad entre los mismos años (de 235 a 87 hectáreas).

Además del aumento de la superficie cultivada, León también presentó un comportamiento más favorable del rendimiento de la tierra durante estos años. Así, los 33,5 quintales métricos de lúpulo verde por hectárea obtenidos en León en 1955 ascendieron a 53 en 1963 (58,2% de incremento). Por su lado, A Coruña durante los mismos años pasó de 37 Qm/ha a 42 (un 13,5% más). De esta forma, se aprecia cómo, en términos de eficiencia, el área productora gallega perdió paulatinamente posiciones. Estos datos constituyen una muestra de la pérdida de rentabilidad de las explotaciones gallegas desde comienzos de la década de 1960, así como de los factores competitivos existentes durante el periodo autárquico. En definitiva, Galicia, donde habían tenido lugar las primeras iniciativas de investigación y de introducción del cultivo en España, a finales de la década de 1950 ya había perdido la ventaja comparativa de ser pionera.

Otro cambio importante que se experimentó en este periodo fue el progresivo aumento del protagonismo del lúpulo seco frente al verde. Este fenómeno se derivó de la estrategia de la SAE de Fomento del Lúpulo de priorizar desde el ejercicio 1957-1958, vía precios, el lúpulo procesado en secaderos familiares o colectivos frente a aquel que recepcionaba verde en sus factorías26. La justificación de esa estrategia se encuentra en la memoria de dicho ejercicio, donde se explica que así se podrían recibir producciones mayores sin tener que incrementar el número de las factorías de lúpulo, ni las unidades de secado en las ya existentes. Con esto, limitaban el aumento de costes fijos ante aumentos potenciales de la producción de lúpulo. Para tal fin, la SAE incrementó el diferencial pagado a los cultivadores por el lúpulo seco, tratando así de animar la inversión individual o colectiva de los cultivadores para realizar dicho proceso.

FIGURA 7

Valoración de la producción de lúpulo verde (León=100), 1955-1963

Fuente: Ministerio de Agricultura (1955-1963).

Esta decisión es llamativa si tenemos en cuenta que, en los años anteriores, especialmente entre 1955 y 1957, la SAE había realizado importantes inversiones en unidades de secado y prensas en Betanzos y Villanueva de Carrizo. Pero no solo era una cuestión de ahorrar y trasladar costes. En el ejercicio 1957-1958, la SAE señalaba la imposibilidad de importar prensas alemanas aludiendo a problemas burocráticos, lo que le obligaba a depender en gran medida de las prensas Averly de fabricación española, lo que limitaba el procesado del lúpulo27. Dicha prensa alemana no es instalada en la factoría de Betanzos hasta el ejercicio de 1959-196028 y en Villanueva de Carrizo en el de 1964-196529. En este punto es clave señalar que, en los años previos al Plan de Estabilización de 1959, España sufría fuertes tensiones en su balanza por corriente con el resto del mundo, lo que explicaría las dificultades para la importación de equipamiento (Martínez-Ruiz & Pons, 2020). La memoria del ejercicio 1962-1963 indicaba las dificultades para construir una nueva factoría en la zona de producción vasco-navarra, puesto que no se contaba con los terrenos adecuados ni con los fondos necesarios. Consciente de la escasez de recursos de los cultivadores y de su preferencia por entregarlo verde, la SAE de Fomento del Lúpulo ofrecía ayuda económica, instrumentalizada a través de anticipos en metálico para ser amortizados en varios años, con el objetivo de fomentar el montaje de pequeños secaderos familiares o colectivos30.

Esta decisión no fue neutral para los cultivadores, puesto que implicaba disponer de los recursos e incentivos necesarios. En cuanto a los recursos, ya se ha mencionado su escasez, a menos que se lograse un elevado grado de cooperación entre ellos, lo que no se consiguió. En relación con los incentivos, un aspecto clave eran las expectativas de rentabilidad económica de estas inversiones necesarias y su coste de oportunidad. En este sentido, un indicio del pequeño tamaño de las explotaciones de lúpulo gallegas lo constituye el tamaño medio de las entregas de lúpulo en el secadero de la empresa concesionaria en Betanzos, cuando se compara con las realizadas en León o Asturias. Las entregas medias gallegas eran de 75 kilos, cifra que las asturianas y leonesas superaban en 3 y 2 veces, respectivamente31. Asimismo, el valor mínimo de los bonos para la entrega del lúpulo en el secadero de Betanzos en 1963 era de 25 kilos, en cambio en la misma fecha en León ascendía a 100 kilos32. En ausencia de censos representativos del número de plantas o de superficie dedicada al lúpulo por cultivador, estos datos muestran un mayor peso de las explotaciones familiares pequeñas en Galicia que en León. El tamaño reducido de las extensiones dedicadas al lúpulo pudo afectar a dicha rentabilidad.

Vistas las dificultades para las inversiones individuales en secaderos, solo quedaba la opción de la cooperación. El reducido dinamismo del tejido cooperativista en la principal zona de cultivo gallega tampoco facilitó la construcción de secaderos. El primer vestigio de cooperativismo en el sector del lúpulo en España fue la creación en 1954 de la Cooperativa de Productores de Lúpulo de Betanzos, que según estipula el artículo 3 de sus estatutos33, tenía como ámbito el conjunto de la Zona 1.ª de Fomento del Lúpulo. No obstante, su actividad se considera reducida, fundamentalmente en su interacción con la SAE de Fomento del Lúpulo. Por ejemplo, la Cooperativa de Productores de Lúpulo no aceptó ni participó en el reparto de vales entre sus cooperativistas para la entrega de lúpulo en la factoría de Betanzos, actividad que sí realizó el Grupo Sindical de Cultivadores de Lúpulo (dependientes de las hermandades sindicales de labradores y ganaderos)34. Además, se constata una comunicación más fluida entre la SAE y el Grupo Sindical en las juntas mixtas para debatir aspectos referentes a la revisión de los precios del lúpulo35. En todo caso, los representantes del Grupo Sindical de la comarca de Betanzos participaban de forma más reducida en este órgano que sus homólogos de León.

La ya baja rentabilidad de las explotaciones gallegas de la comarca de Betanzos se redujo aún más entre 1950 y 195936. Mientras en esa década los costes de los jornales (de 20 a 60 pesetas día) o de los tutores (de 6 a 18 pesetas) se triplicaron, y el coste de los abonos por hectárea se incrementó en un 20%, el precio del lúpulo seco de 1.ª categoría tan solo subió un 16,7%, pasando de 60 a 70 pesetas/kilo. En consecuencia, el aumento de los ingresos fue por detrás del de los costes. En esos años, se estimaba que en una hectárea de superficie se podían obtener 500 kilos de lúpulo seco, con un valor total de 35.000 pesetas, y que los costes representaban el 65% de esta cantidad. En cambio, destinar la misma superficie a un cultivo habitual en la comarca de Betanzos, como podía ser la judía blanca, reportaba un total de 45.000 pesetas, con unos costes de un 10% de dichos emolumentos. Por lo tanto, se comprueba que, pasados los años, el coste de oportunidad de destinar una misma superficie al lúpulo en vez de a otro producto tradicional se incrementó. Este coste de oportunidad desempeñaría un papel aún más relevante y de mayor intensidad si tenemos en cuenta que, desde una perspectiva agronómica, se desaconsejaba asociar o intercalar el lúpulo con otros cultivos, asociación que era posible y habitual entre otras producciones de la zona (SAE de Fomento del Lúpulo, 1950; Urquijo, 1963). En caso de cultivar lúpulo, los agricultores sufrirían una mayor dependencia de los ingresos provenientes de un único cultivo. La caída en la rentabilidad del lúpulo en Galicia se constata con lo siguiente: mientras en 1956 en la comarca de Betanzos los cultivadores demandaron 330.000 nuevas plantas de lúpulo, pero solo se concedieron 172.481 plantas37, en 1960 la demanda de nuevas plantas fue inferior a la oferta. Justamente lo contrario aconteció en la zona leonesa38. Sin embargo, oficialmente se argumentaba que esta caída de la demanda de nuevas plantas era causa de la falta de «brazos», en referencia a la mano de obra, pero sin aportar más detalles39.

Dada esta situación de beneficios decrecientes, el Grupo Sindical de Cultivadores de Lúpulo de Betanzos solicitó al Ministerio de Agricultura una subida de precios en 1963. En respuesta, el Servicio de Fomento del Lúpulo reconoció que, si se tomara como referencia la producción media por planta y plantación en la comarca de Betanzos y lúpulo de 1.ª categoría, el beneficio sería excesivamente reducido, pues únicamente ascendería a 1.800 pesetas. No obstante, el Servicio de Fomento no modificó los precios y terminó afirmando que solo el lúpulo bien cultivado resultaba remunerador. Es decir, cargó la responsabilidad en los cultivadores40.

Los hechos anteriormente mencionados explican que este cultivo industrial, que en el ecuador del siglo xx había desplazado a otros productos agrícolas tradicionales, pierde protagonismo frente a estos últimos. El creciente coste de oportunidad de cultivarlo está también estrechamente vinculado con la dimensión de las plantaciones familiares, y es clave para explicar el declive en la siguiente fase de desarrollo, cuando la SAE pasó de recomendar a obligar a hacer frente a ciertas inversiones, como los secaderos o cambios varietales.

3.3. Declive sectorial y relanzamiento de otras áreas productoras, 1964-1981

El largo periodo de declive sectorial posterior a los máximos de producción de comienzos de la década de 1960 puede ser explicado por una combinación de factores que incidieron negativamente en la rentabilidad de los cultivadores –que ya se arrastraba de la década anterior– y en la pérdida de atractivo de mercado.

En primer lugar, el sector gallego dependía desde sus comienzos de la variedad Golding. Esta variedad, junto con la Brewer’s Gold, hasta mediados de la década de 1950 era valorada por sus cualidades (Escauriaza & Pérez Varela, 1951). Sin embargo, en los siguientes años se produjo un cambio en su valoración que llevó a la reorientación productiva; se apuntaba a que era una variedad «resistente», pero de calidad más deficiente en comparación con otras variedades (como el Fino de Alsacia), adquiriendo con facilidad un olor a «ajo» (Urquijo, 1963). En este sentido, el Servicio de Fomento del Lúpulo manifestaba en diversos análisis realizados en el Campo de Ensayo de Lúpulo de Carrizo (León) en 1955 que, a pesar del buen desarrollo de la variante Golding, su aroma regular apuntaba a que había que apostar por la Hallertau y Fino de Alsacia, debido a la abundante producción y finos aromas41. La zona gallega no quedó excluida de los ensayos de nuevas variedades, puesto que los lúpulos selectos de tipo Hallertau, Früh y Spat dieron muy buenos resultados en el Campo de Ensayos de Betanzos en 195742. Sin embargo, los positivos resultados obtenidos en los experimentos no se materializaron en Galicia en la medida necesaria en la sustitución varietal. Si bien la Golding era la variedad de mayor peso en todas las zonas de producción, en Galicia destacaba especialmente. Así, la variante Golding suponía el 45,5% del conjunto de plantas contratadas, en la 2.ª Zona (León), el 67,5% en Galicia y el 54,6% de media estatal. Además, otras variedades como Hallertau y Fino de Alsacia, tenían mayor presencia en León que en otras zonas productoras43.

La empresa concesionaria SAE de Fomento del Lúpulo recomendaba también la diversificación varietal y la reducción de la variedad Golding. Desde el ejercicio 1954-1955, en sus memorias anuales se incide en la necesidad de incrementar la calidad del lúpulo recogido en Galicia, que se lastraba por las características especiales de la variedad Golding, de la que se resaltaba la poca «finura». Recomendaba claramente no poner en cultivo más plantas de esta variedad. Además, la SAE asumía el compromiso de ir sustitu yendo progresivamente la variedad Golding por otras de mayor calidad (Tettnang y Hallertau), comenzando por la zona de León44.

Todos estos hechos mencionados pueden explicar el avance de León y el retroceso gallego. En la práctica, este proceso gradual de cambio se circunscribió a la provincia leonesa, no llegando a producirse en la comarca coruñesa, lastrando la capacidad de adaptación a las necesidades de la industria cervecera y del propio mercado. En el ejercicio 1962-1963, aproximadamente el 60% de las plantas contratadas, sobre un total de tres millones y medio, eran de variedades distintas a la tradicional Golding45. Así, en el ejercicio 1964-1965, menos del 25% de las plantas eran de la variedad Golding en España46. En ese mismo ejercicio, la producción de lúpulo leonesa suponía el 70% del total español, frente al 20% de Galicia y al 10% de otras zonas. Estos datos ponen de manifiesto la mejor adaptación global de León a las necesidades del mercado, y lo rezagada que quedó la zona de cultivo gallega47. El precio más reducido percibido por el lúpulo de A Coruña en comparación con el leonés, que muestra la Figura 6 durante la fase de desarrollo anterior, apoya esta misma tesis.

Lo que empezó como una recomendación de cambio varietal, se convirtió en obligatorio. La circular n.º 34 de la Delegación para la 1.ª Zona de la SAE de Fomento del Lúpulo, de noviembre de 1963, comunicaba a los cultivadores de todas las zonas que la producción de lúpulo había cubierto las necesidades de la industria cervecera española, e indicaba que la variedad Golding no era «deseada» por los fabricantes, ni tampoco «apreciada» en los mercados internacionales para posibles exportaciones. Por ello, la empresa concesionaria notificó a los cultivadores que se sustituiría dicha variedad por otras más «estimadas» por el sector cervecero y que no prorrogaría la totalidad de los contratos de cultivo cuyas fechas de validez fuesen caducando y que utilizasen plantas de la variedad Golding. Los cultivadores afectados tendrían la posibilidad de firmar un nuevo contrato

para plantas de las variedades Híbridos 3 y 7, Hallertau o Fino de Alsacia, dependiendo de la zona, por el mismo número de plantas que suprimiesen de la variedad Golding48.

Este cambio en la política de la SAE de Fomento del Lúpulo agudizó el declive del sector en Galicia. La reducción de plantas contratadas en la provincia coruñesa y la caída de la producción de lúpulo que muestra la Figura 8 constatan este hecho. La elevada dependencia de la variante Golding y la dificultad o resistencia por parte de los agricultores para cambiar de variedad condujo a la pérdida de protagonismo de Galicia en este cultivo industrial, así como del lúpulo en la producción agrícola gallega. Los efectos negativos en el sector no tardaron en manifestarse en forma de desinterés por parte de los agricultores. Como ejemplo, la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Coirós (municipio colindante a Betanzos) le manifestó al Servicio de Fomento del Lúpulo que a sus agricultores no les interesaba el reparto de bonos para la recogida del lúpulo de la campaña de 196549.

La misma circular citada anteriormente establecía otro cambio de calado: la entrega del lúpulo en seco. La empresa concesionaria estipuló en 1963 que en los nuevos contratos que suscribiesen con los cultivadores sería obligatorio entregar la cosecha en seco. Esto supuso otro serio revés para el sector, pues la inmensa mayoría del lúpulo se entregaba hasta ese momento en verde. La concesionaria justificaba esta medida alegando que la entrega en seco era lo más habitual en Europa. No obstante, quizás tuvo influencia en esta decisión el hecho de que las entregas diarias en la factoría de Betanzos excediesen en bastantes días de la campaña su capacidad máxima, estimada en 43.500 kilos diarios50. A este respecto, creemos que vale la pena mencionar algunos asuntos. En primer lugar, no era cierto que la producción nacional cubriese toda la demanda de lúpulo; así, por ejemplo, las importaciones netas medias del periodo 1960-1964 eran 273,4 toneladas métricas, y la producción media en el mismo periodo ascendía a 858,2 toneladas, es decir, las importaciones netas equivalían a un tercio de la producción nacional51. En segundo lugar, la SAE de Fomento del Lúpulo apenas había realizado inversiones que permitiesen aumentar la capacidad de secado, como ya se ha comentado. Finalmente, se percibía una clara intención por parte de la concesionaria de trasladar los costes de transformación a los cultivadores, costes que, según se estipulaba en la concesión, correspondía asumir a la empresa. Esta intención queda de manifiesto cuando, progresivamente, la SAE fue suprimiendo las unidades de secado en sus factorías52.

FIGURA 8

Producción de lúpulo verde por provincias, 1964-1981

Fuente: Ministerio de Agricultura (1964-1981).

En esta situación, el tamaño de las plantaciones dedicadas al lúpulo constituyó otro factor que incidió negativamente en el desarrollo del sector en Galicia desde mediados de la década de 1960. Los cambios acontecidos en el sector agrícola, especialmente la mayor capitalización a través del incremento de la mecanización, convirtieron una ventaja competitiva inicial en la primera mitad del siglo xx en una desventaja durante este periodo. Entre las décadas de 1930 y 1950, se recomendaba el cultivo del lúpulo de forma familiar en explotaciones de pocas áreas, puesto que se requeriría abundante mano de obra, sobre todo en la fase de recolección, y así podría ser atendida por el labrador y su familia (Escauriaza, 1935; SAE de Fomento del Lúpulo, 1950). La comarca de Betanzos combinaba una climatología y una tipología de suelos adecuadas, con una estructura de la propiedad y de densidad demográfica que permitían dicho cultivo de forma familiar, por lo que resultaba idónea en esas décadas. Sin embargo, la progresiva mecanización de la recolección (como la introducción de peladoras), así como los nuevos requisitos para el secado industrial del lúpulo, exigieron mayores niveles de capitalización. Para que esos nuevos procesos más mecanizados fuesen rentables, eran necesarias explotaciones mayores o la constitución de cooperativas de cultivadores. Como se comentó anteriormente, la estructura de las explotaciones era reducida en comparación con otras zonas de cultivo a nivel estatal. Así, la propia evolución sectorial deterioró las bases que habían sostenido el crecimiento en décadas pasadas. La existencia de alternativas de cultivo más remuneradoras y el hecho de que la ventaja de mano de obra se estaba reduciendo por la emigración añadían más elementos adversos para la evolución del sector en Galicia.

En los últimos años del sector en tierras gallegas, la producción descendió acusadamente desde el máximo de 7.400 quintales métricos de lúpulo verde en 1964 hasta desaparecer en 1981, con la última cosecha de 20 quintales métricos entregados de lúpulo seco, que equivaldría aproximadamente a 80 quintales en verde.

La figura 8 (producción de lúpulo) y la 9 (rendimientos) requieren una aclaración en relación con los datos recogidos. El Ministerio de Agricultura entre 1964 y 1972 proporciona los datos de producción de lúpulo en verde; a partir de 1973 pasa a recoger la producción entregada en seco. Con el fin de presentar una serie temporal homogénea, se ha procedido a convertir los datos en seco en producción en verde para el periodo 1973-1981. Es importante tener en cuenta que se trata de un valor aproximado, puesto que la tasa de rendimiento del lúpulo verde a seco varia ligeramente en función de las diferencias varietales, de las técnicas de secado y prensado y del grado de humedad del propio lúpulo verde (a mayor humedad se obtiene un rendimiento menor, es decir, menos lúpulo seco proporcionalmente). Por ello, no es extraño que en la información disponible encontremos tasas de conversión de verde a seco diferentes entre unos años y otros. No obstante, con los datos históricos previos a 1973 (año en el que se produce el cambio metodológico en la recogida de información), se observa que el porcentaje varía entre el 24,22% y el 26,49%, por lo que se aplica aquí una tasa promedio del 25% a los datos de entrega de lúpulo seco. Esta cifra es resultado de la información procedente de las observaciones realizadas por los técnicos de los laboratorios del Servicio de Fomento del Lúpulo a partir de 1956.Aunque algún autor señaló tasas de conversión de alrededor del 20% para el primer lustro de la década de 1960 (Carbajales, 1965), las observaciones citadas se aproximan más al 25% que hemos tomado como referencia. Como se mencionó previamente, los cambios en la estrategia de la SAE de Fomento del Lúpulo sobre variedades y la obligatoriedad de entregar el lúpulo en seco, sumados a la pérdida de competitividad de las explotaciones familiares, provocaron el declive completo de este cultivo industrial. En esta fase, la mayoría de la producción se concentra crecientemente en la provincia de León, estabilizándose en la década de 1970 entre 20.000 y 25.000 quintales métricos de lúpulo seco, que equivaldrían a 80.000 y 100.000 quintales métricos en verde, respectivamente. Dada esta tendencia, desde 1969, la empresa concesionaria fue desmantelando sus instalaciones fabriles en Betanzos y Nava (Asturias), con la finalidad de trasladar su maquinaria más eficiente al principal centro productor de ese momento, que era la provincia de León. Se trasladaron a León, entre otras, todas las prensas alemanas o básculas de precisión53.

FIGURA 9

Rendimiento del lúpulo verde por provincias, 1964-1981

Fuente: Ministerio de Agricultura (1964-1981).

El diferencial de rendimiento entre la zona leonesa y la coruñesa constituye otra característica de este periodo. La Figura 9 muestra la ventaja de la zona leonesa en relación con el resto de las áreas productoras. Dadas las escasas diferencias en técnicas de cultivo (como se evidenció a finales de la década de 1950 en la visita del Grupo Sindical de Cultivadores de Lúpulo de Betanzos a la cuenca del Órbigo) y la idoneidad climática (en cuanto a pluviometría y temperatura) de la comarca de Betanzos, las causas de dicho bajo rendimiento deben ser explicadas por otros motivos. El bajo rendimiento de la tierra destinada al lúpulo en Galicia pudo suponer la causa última del abandono definitivo, pero este, a su vez, debió de ser determinado por una falta de rentabilidad para los cultivadores que conllevó a una infracapitalización de las explotaciones. La manifiesta falta de atractivo de mercado y la baja demanda de nuevas plantas tuvo su traslación en la inversión y cuidados realizados en las explotaciones que se mantenían, sobre todo, en lo relacionado con los secaderos de lúpulo y el mayor grado de mecanización exigido.

4. Conclusiones

En el primer tercio del siglo xx, el cultivo del lúpulo emergió en Galicia como una alternativa a la especialización agrícola tradicional de algunas zonas. Este hecho mudó el paisaje agrícola del noroeste gallego y convirtió a esta región en pionera de este sector y prototipo para otras zonas agrícolas peninsulares, que posteriormente despuntarían. Se abría, asimismo, la oportunidad para desarrollar la actividad industrial vinculada al procesado de esta planta.

La promoción del lúpulo en Galicia representó la conjunción de diversos factores de diferente naturaleza. En primer lugar, desde finales del siglo xix existía una necesidad de diversificar el sector agrícola gallego, empeño al que se sumaron los principales agentes del sector, entre los que destacan las principales instituciones de investigación agronómica. En segundo lugar, el incremento del consumo y elaboración de cerveza en España provocó un aumento de la demanda de lúpulo desde comienzos del siglo xx, materia prima que en los inicios se importaba en su totalidad. En tercer lugar, la carestía de divisas y las políticas autárquicas que caracterizaron a la economía española desde la Guerra Civil contribuyeron al auge de este cultivo.

La producción de lúpulo despegó en Galicia sobre una base de pequeñas explotaciones familiares con abundante mano de obra. Para su procesado industrial, se estableció, también en Galicia, la primera factoría en España dedicada al secado, azufrado y prensado del lúpulo. El desarrollo sectorial se enmarca en el intervencionismo franquista, abarcando tanto el cultivo (reparto de plantas, establecimiento de precios y recogida de producción) como a la trasformación industrial a través de una empresa concesionaria.

Su desarrollo en Galicia comprendió tres fases evolutivas: emergencia sectorial (1914-1949), desarrollo (1950-1963) y declive (1964-1981). El modelo de explotación gallega, junto con las políticas de fijación de precios, favorecieron el desarrollo del lúpulo en Galicia durante las dos primeras fases. En la tercera fase, diversos factores inherentes al propio desarrollo sectorial deterioraron la rentabilidad económica e incidieron en el declive, que conllevó el abandono total de dicho cultivo en la década de 1980. El modelo de pequeñas explotaciones familiares ya no era rentable en un contexto de creciente mecanización desde finales de la década de 1950. Adicionalmente, la ventaja de la disponibilidad de abundante mano de obra fue disminuyendo, y el reducido incremento de los precios pagados por el lúpulo en comparación con la subida de los costes hizo cada vez menos atractivo dicho cultivo en relación con otros productos agrícolas tradicionales de la zona. Este coste de oportunidad creciente se agudizó al ser necesario llevar a cabo inversiones en secaderos comunitarios, aún más, si cabe, cuando el tejido cooperativista era limitado. Finalmente, la especialización en la variedad Golding, menos atractiva para el mercado, hundió más al sector lupulero gallego, que no encontró los incentivos económicos necesarios para el cambio varietal.

AGRADECIMIENTOS

Los autores/as les agradecen a los evaluadores/as anónimos/as, así como al Consejo Editorial de Historia Agraria, sus valiosos comentarios y sugerencias. Asimismo, manifiestan su agradecimiento al Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM), a la Biblioteca y Archivo Municipal de Betanzos, a la Biblioteca Nacional de España, a la Biblioteca de la Diputación de León y a Lúpulo Tecnología de Galicia (LUTEGA) por su colaboración en la consulta de la documentación empleada en este artículo. Esta investigación fue financiada por la Xunta de Galicia (Programa Consolidación Unidades Investigación Competitivas SUG 2019).

REFERENCIAS

Álvarez, Marcelino (1983). El cultivo del lúpulo en Galicia: Una riqueza perdida. Anuario Brigantino, (6), 101-104.

Barreiro, Jaime (1983). La generalización de la producción de mercancías y la modernización productiva de la agricultura de Galicia, 1876-1976. Revista de Historia Económica, (2), 133-146.

Bernárdez, Antonio & Cabo, Miguel (1996). Ciencia y dictadura: La investigación agronómica en Galicia durante el primer franquismo (1936-1950). Historia Agraria, (12), 119-139.

Breuer, Toni (1985). El cultivo del lúpulo en España: Desarrollo espontáneo y regulación orientada hacia la demanda. Paralelo 37, (8-9), 117-136.

Cabana, Francesc (2001). S.A. DAMM: Maestros cerveceros desde 1876. Barcelona: S.A. DAMM.

Carbajales, Mercedes (1965). La economía del lúpulo en las Mariñas. Revista de Economía de Galicia, (45-46), 19-27.

Carmona, Xoán & Puente, Leonor de la (1988). Crisis agraria y vías de evolución ganadera en Galicia y Cantabria. En Ramón Garrabou (Ed.), Crisis agraria de fines del siglo xix (pp. 181-211). Barcelona: Crítica.

Carreras, Albert & Tafunell, Xavier (2004). Historia económica de la España contemporánea. Barcelona: Crítica.

Consejo Superior de Industria (1951, 1957). Producción y consumo de energía eléctrica en España: Mejoras en la electrificación: Nuevas industrias en el año. Madrid: Ministerio de Industria.

Diputación Foral y Provincial de Navarra (1938). Lino, soja y lúpulo: Cultivos del porvenir. Pamplona: Aramburu.

Escauriaza, Ricardo (1935). El cultivo del lúpulo en España. A Coruña: Diputación Provincial de A Coruña.

Escauriaza, Ricardo (1946). El cultivo del lúpulo. Madrid: Ministerio de Agricultura.

Escauriaza, Ricardo & Pérez Varela, Fernando (1951). Contribución al estudio del valor cervecero de los lúpulos cultivados en España. Boletín del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, XI (25).

Fernández-Prieto, Lourenzo (1992). Labregos con ciencia: Estado, sociedade e innovación tecnolóxica na agricultura galega, 1850-1939. Vigo: Xerais.

Fernández-Prieto, Lourenzo (1997). Selección de innovaciones en una agricultura atlántica de pequeñas explotaciones, Galicia, 1900-1936: La adopción de las trilladoras mecánicas. Historia Agraria, (14), 133-163.

Fernández-Prieto, Lourenzo (1999). Estado, sociedad rural e innovación tecnológica en la agricultura: Los cambios en torno a 1900. Studia Historica: Historia Contemporánea, (17), 67-103.

Fernández-Prieto, Lourenzo, Pan-Montojo, Juan & Cabo, Miguel (2014). Fascism and Modernity in the European Countryside: A Global View. En Lourenzo Fernández-Prieto, Juan Pan-Montojo & Miguel Cabo, Agriculture in the Age of Fascism: Authoritarian Technocracy and Rural Modernization, 1922-1945 (pp. 19-41). Turnhout: Brepols.

García-Ruiz, José Luis & Laguna, Constanza (1999). Cervezas Mahou, 1890-1998: Un siglo de tradición e innovación. Madrid: LID.

García-Barber, Xavier (2014). La cerveza en España: Orígenes e implantación de la industria cervecera. Madrid: LID.

Garrabou, Ramon (1985). La crisis agraria española de finales del siglo xix: Una etapa del desarrollo del capitalismo. En Ramon Garrabou & Jesús Sanz, Historia agraria de la España contemporánea.2: Expansión y crisis (1850-1900) (pp. 477-542). Barcelona: Crítica.

Harrison, Joseph (1989). The Agrarian History of Spain, 1800-1960. The Agriculture History Review, 37(2), 180-187.

Hernández Robredo, Leopoldo (1921). El lúpulo y su cultivo. Madrid: Espasa Calpe.

Luxán, Santiago de & Quesada, José Luis (2005). La industria cervecera en Canarias. Desarrollo y evolución de la marca Tropical (1924-1993). Madrid: Ediciones del Umbral.

Magadán, José Antonio, Olmedo, José Luis, Piñeiro, Juan, Valladares, Juan, García, José Manuel & Fernández, Jaime (2011). Guía del cultivo del lúpulo. Betanzos: LUTEGA.

Martínez, Alberte (1988). A implantación territorial do agrarismo católico galego, 1909-1943. En Ramón Villares, Donos de seu (pp. 270-311). Barcelona: Sotelo Blanco.

Martínez-Ruiz, Elena & Pons, María A. (2020). 1959: The Stabilization Plan and the End of Autarky. En Concha Beltrán & María A. Pons, Historical Turning Points in Spanish Economic Growth and Development, 1808-2008 (pp. 123-158). Cham: Palgrave Macmillan.

Ministerio de Agricultura (1954-1986). Anuario Estadístico Agrario. Madrid: Ministerio de Agricultura.

Moreno, Alonso (2013). El sector cervecero español en el siglo xx. Una visión desde dentro: El Alcázar. Investigaciones de Historia Económica-Economic History Research, (9), 165-174.

O’Rourke, Kevin (1997). The European Grain Invasion, 1870-1913. Journal of Economic History, 57 (4), 775-801.

Peña, Luis (1918). El problema agrario en Betanzos: Su resolución. Xogos Froraes de Betanzos,(50), 55-58.

Río, V. A. del (1976). Contribución al estudio del «Humulus Lupulus» (L.) en la provincia de León III: El cultivo del lupulo en León. Madrid: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

Simpson, James (1999). The Agrarian Crisis in Late Nineteenth Century Spain: A Reconsideration. Universidad Carlos III de Madrid Working Papers, (99-28).

SAE de Fomento del Lúpulo (1950). Normas de cultivo. Betanzos: Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo.

Urquijo, Pedro (1963). El cultivo del lúpulo en España. Madrid: Ministerio de Agricultura.

Villares, Ramón (1982a). La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936. Madrid: Siglo XXI.

Villares, Ramón (1982b). Foros, frades e fidalgos. Vigo: Xerais.

Villares, Ramón & Alonso, Luis (2006). Estrella Galicia: Unha empresa, un século (1916-2006). A Coruña: Hijos de Rivera.

↩︎ 1. El CIAM es el centro de investigación agraria de referencia en Galicia, continuador de la Granja Agrícola Experimental de Galicia, que desarrolló su actividad entre 1888 y 1964 en A Coruña.

↩︎ 2. Véase, por ejemplo, el caso de la adopción de las trilladoras mecánicas ( Fernández-Prieto , 1997).

↩︎ 3. Archivo del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM), Servicio de Fomento del Lúpulo (en adelante, SFL), carpeta n.º 6 Datos Memoria 1959.

↩︎ 4. Hasta mediados de la década de 1950 no se normalizó la producción y venta de cerveza en España ( García-Ruiz & Laguna , 1999).

↩︎ 5. Previamente, el régimen franquista transformó en 1940 la Asociación Nacional de Fabricantes de Cervezas en el Servicio Nacional Sindical de la Cerveza ( Moreno , 2013).

↩︎ 6. A partir de 1951 se relajaron los controles administrativos en el sector agrícola, eliminando progresivamente la política de entrega de cuotas, así como la regulación de la producción en todos los cultivos. Además, la mayoría de los precios de productos agrícolas pudieron ser fijados por el propio mercado, y en los casos en los que la intervención continuó, el precio mínimo establecido era cercano al de mercado. Estas parciales medidas liberalizadoras, sumadas a los compromisos de compra de la cosecha, favorecieron el incremento de la oferta ( Martínez-Ruiz & Pons , 2020).

↩︎ 7. Véanse Consejo Superior de Industria (1951, 1957); Archivo Municipal de Betanzos (ES. 15009. AM), carpeta HC/591, Memorias de la SAE de Fomento del Lúpulo, 1954.

↩︎ 8. Orden.-Creando la Sección de Fomento del Cultivo del Lúpulo en España. Boletín Oficial del Estado (BOE), n.º 387, 11 de noviembre de 1937. Posteriormente, se le cambiará el nombre por Servicio de Fomento del Lúpulo (Decreto de 23 mayo de 1945, por el que se dictan normas para el fomento del cultivo del lúpulo. BOE, n.º 159, 8 de junio de 1945). El Servicio de Fomento del Lúpulo se suprimió en 1968 y sus funciones fueron asumidas por las jefaturas agronómicas provinciales correspondientes (Orden de 13 de agosto de 1968 por la que se establecen normas para la regulación de la campaña del lúpulo 1968-1969. BOE, n.º 198, 17 de agosto de 1968).

↩︎ 9. En la exposición de motivos se argumenta que el lúpulo nacional debe sustituir al importado, lo que se relaciona con la política autárquica, que impulsará en las siguientes décadas la producción y transformación industrial de dicho cultivo. La carencia generalizada de divisas y los alarmantes desequilibrios en la balanza por cuenta corriente (en 1947 se rozó la suspensión de pagos) dificultaron la importación de materias primas y de maquinaria ( Martínez-Ruiz & Pons , 2020).

↩︎ 10. Circular de la Sección de Fomento del Cultivo del Lúpulo. BOE, n.º 269, 20 de noviembre de 1937. Posteriormente a esta circular, se organizaron asambleas de agricultores por parte de la Sección de Fomento, con la finalidad de dar a conocer las disposiciones sobre el cultivo del lúpulo, así como para concienciar de las principales bondades de este cultivo, entre ellas evitar la salida de divisas derivada de las importaciones. Archivo del CIAM, SFL, Lúpulo 1945, carpeta n.º 1 Año 1937-1938 Lúpulo.

↩︎ 11. Archivo del CIAM, SFL, Lúpulo 1945, carpeta n.º 2 Año 1938-1939 Lúpulo (periódicos).

↩︎ 12. Archivo del CIAM, SFL, Lúpulo 1945, carpeta n.º 2 Año 1938-1939 Lúpulo. La publicación oficial del precio se realizó mediante aviso de la SFL ( BOE, n.º 259, 16 de noviembre de 1938).

↩︎ 13. Orden por la que se resuelve concurso sobre adjudicación de zonas de cultivo para el fomento del cultivo del lúpulo, convocado por Orden de 14 de septiembre del año en curso. BOE, n.º 331, 27 de noviembre de 1945.

↩︎ 14. Decreto de 23 mayo de 1945, por el que se dictan normas para el fomento del cultivo del lúpulo. BOE, n.º 159, 8 de junio de 1945.

↩︎ 15. Orden de 14 de septiembre de 1945, por la que se anuncia concurso para la adjudicación de las tareas de fomento del lúpulo. BOE, n.º 261, 18 de septiembre de 1945. Posteriormente, la segunda zona pasó a corresponderse con León, y la tercera con Asturias y Cantabria. La cuarta zona abarcaba zonas de cultivo residuales en el País Vasco y Navarra.

↩︎ 16. Hubo intentos de crear subzonas de cultivo en Galicia que fuesen más cálidas que la de Betanzos. Entre ellas, destacan una costera entre Padrón (A Coruña) y Vigo (Pontevedra), así como otra interior en las comarcas del Ribeiro y Valdeorras (ambas en Ourense). Archivo del CIAM, SFL, Oficios y Cartas 1961-1965, carpeta n.º 12 1959.

↩︎ 17. En cuanto a las técnicas de cultivo y recogida no se apreciaron grandes diferencias entre ambas zonas en 1957. En ese año, una comisión del Grupo Sindical de Cultivadores de Lúpulo de Betanzos visitó la cuenca del Órbigo y la zona de Oviedo sin observar mayores diferencias que una sensible mayor calidad en los tutores y el alambrado en León. De hecho, concluyeron que los problemas que aparecieron en Betanzos con las variedades Hallertau y Tettnang eran circunstanciales, puesto que apreciaron prácticamente las mismas técnicas de cultivo. Archivo del CIAM, SFL, Oficios y Cartas 1961-1965, carpeta n.º 13 1957.

↩︎ 18. Archivo del CIAM, SFL, carpeta n.º 8 Datos Memoria 1961.

↩︎ 19. Los datos oficiales referentes a producción y superficie permiten aproximarnos a la realidad de este cultivo. No obstante, es menester tener en cuenta la existencia de plantaciones clandestinas, tanto en la zona gallega como en la leonesa. Como ejemplo, en 1952 se llegaron a legalizar más de 72.000 plantas ilegales en total, por lo que en 1953 no se concedieron nuevas plantas, debido a dicha gran regularización. Archivo del CIAM, SFL, Lúpulo 1952, carpeta n.º 2 Expedientes reclamación del Servicio de Fomento del Lúpulo.

↩︎ 20. La Hermandad de Cultivadores de Lúpulo de León demandaba al Ministerio de Agricultura una subida de los precios base en 1965, puesto que estimaban un incremento del 86% de los salarios y de casi un 19% de los costes generales entre 1960 y 1964. En el mismo periodo, el índice general de precios se incrementó un 72,7%. Archivo del CIAM, SFL, Oficios y Cartas 1961-1965, carpeta n.º 2 Lúpulo 1965, Oficios de salida.

↩︎ 21. Archivo del CIAM, SFL, carpeta n.º 4 Memoria 1957. Sin embargo, recalca que el precio pagado por el lúpulo nacional es sustancialmente superior a los precios internacionales (referenciados a la comarca de Múnich), por lo que una liberalización de los precios conllevaría la ruina de la mayoría de las explotaciones. En general, el Servicio de Fomento del Lúpulo abogó reiteradamente –muchas veces sólo de forma interna–, desde 1959 y durante la década de 1960, por subidas del precio oficial pagado a los cultivadores, porque percibían un incremento incesante de los precios de los insumos, así como del ahorro en divisas que suponía no tener que importar aproximadamente la mitad del consumo de la industria cervecera española.

↩︎ 22. Hasta 1970, el Ministerio de Agricultura fijaba precios de referencia para las diferentes variedades de lúpulo verde (72%, 76% y 80% de humedad), así como para el lúpulo seco (12%). A partir de ese año, solo se especificaban los precios para los valores de referencia (76% para lúpulo verde y 12% para el seco). Para el resto de las humedades de lúpulo verde, se incrementaba el precio o se reducía en un 5% el precio de referencia por cada unidad de humedad de menos o de más, respectivamente. En el caso del lúpulo seco, el porcentaje corrector era del 1,70% (Orden del 10 de agosto de 1970, por la que se dan normas para la ordenación de la campaña del lúpulo 1970-71. BOE, n.º 195, 15 de agosto de 1970).

↩︎ 23. Generalmente, estas primas se pagaban, de forma variable, en todas las variedades del lúpulo y categorías. No obstante, el Servicio de Fomento del Lúpulo pidió que estas primas solo se circunscribiesen a estímulos específicos (por ejemplo, el fomento de algunas variedades selectas) o circunstancias excepcionales. Archivo del CIAM, SFL, carpeta n.º 9 Datos Memoria 1962. En todo caso, desde el Servicio de Fomento del Lúpulo también objetaron que la empresa concesionaria tenía excesiva influencia directa sobre la fijación de precios del lúpulo, así como indirecta a través de las primas. Así, los cultivadores hacían recaer las culpas en el Ministerio de Agricultura, puesto que los consideraban unos «vendidos». Asimismo, si bien el Servicio abogaba por una subida de precios, pensaba que la alta demanda de nuevas plantas en la zona de León desvirtuaba esta petición. Archivo CIAM, SFL, Oficios y Cartas 1961-1965, carpeta n.º 3 Lúpulo 1965, Cartas; carpeta n.º 6 Cartas de lúpulo, Año 1964.

↩︎ 24. Archivo del CIAM, SFL, carpeta n.º 10 Datos Memoria 1963.

↩︎ 25. Archivo municipal de Betanzos (ES. 15009. AM), carpeta HC/591, Memorias de la SAE de Fomento del Lúpulo, 1961.

↩︎ 26. Archivo Municipal de Betanzos (ES. 15009. AM), carpeta HC/591, Memoria anual de la SAE de Fomento del Lúpulo del ejercicio 1957-1958. Desde el ejercicio de 1958, la factoría de Betanzos priorizaba, fundamentalmente, la recepción de lúpulo seco, procediendo únicamente a su azufrado y prensado.

↩︎ 27. La adquisición de las prensas alemanas se justificaba con el objetivo de incrementar el rendimiento diario de las factorías, lo que permitía entregar el lúpulo en su momento correcto de maduración y evitar pérdidas por deterioro. Archivo del CIAM, SFL, Oficios y Cartas 1961-1965, carpeta n.º 12 1959.

↩︎ 28. Biblioteca Nacional de España (BNE), Memorias de la SAE de Fomento del Lúpulo, 1960.

↩︎ 29. Biblioteca de la Diputación de León, Memoria de la SAE de Fomento del Lúpulo,1965.

↩︎ 30. Archivo Municipal de Betanzos (ES. 15009. AM), carpeta HC/591, Memoria anual de la SAE de Fomento del Lúpulo del ejercicio 1960-1961. Si bien hasta comienzos de la década de 1950 se recomendaba el secado natural del lúpulo en buhardillas o desvanes (SAE de Fomento del Lúpulo, 1950), posteriormente se prescribía su secado industrial en las propias instalaciones de la SAE o en secaderos individuales o comunitarios de tipología semejante, debido a la elevada pérdida de lupulina durante el secado natural ( Urquijo , 1963). Es menester señalar que constituye una actividad clave, puesto que una humedad superior al 12% puede provocar una pérdida importante de ácidos alfa (Río, 1976).

↩︎ 31. Archivo del CIAM, SFL, carpeta n.º 8 Datos Memoria 1961.

↩︎ 32. Archivo del CIAM, SFL, Juntas Mixtas, carpeta n.º 1 Juntas Mixtas Lúpulo.

↩︎ 33. Los autores agradecen a Lúpulo Tecnología de Galicia (LUTEGA) por proporcionarles una copia de dichos estatutos.

↩︎ 34. Archivo del CIAM, SFL, carpeta n.º 4 Memoria 1957. El reparto de vales a los cultivadores que efectuaba la SAE de Fomento del Lúpulo en sus factorías tenía como principal objetivo organizar la entrega de lúpulo, para así no sobrepasar la capacidad máxima de procesado.

↩︎ 35. Las juntas mixtas consistían en reuniones en las que participaban los representantes de los cultivadores, de la SAE de Fomento del Lúpulo, así como del Servicio de Fomento del Lúpulo con el objetivo de ordenar y solucionar problemas en las campañas de recolección. En este sentido, el Servicio de Fomento del Lúpulo constataba en 1958 que ni el Grupo Sindical ni la Cooperativa de Cultivadores funcionaban en la Junta Mixta desde la publicación de un artículo en la revista Campiña . Este artículo denunciaba los bajos precios pagados por el lúpulo y la forma de determinación de las humedades. De este modo, el propio presidente del Grupo Sindical llegó a dimitir en 1957 por la cuestión de los precios. Archivo del CIAM, SFL, Oficios y Cartas 1961-1965, carpeta n.º 12 1959.

↩︎ 36. Archivo Municipal de Betanzos (ES. 15009. AM), carpeta HC/591.

↩︎ 37. Archivo del CIAM, SFL, Oficios y Cartas 1961-1965, carpeta n.º 13 1957.

↩︎ 38. Archivo del CIAM, SFL, Oficios y Cartas 1961-1965, carpeta n.º 11 1960.

↩︎ 39. Archivo del CIAM, SFL, Juntas Mixtas, carpeta n.º 1 Juntas Mixtas Lúpulo.

40. Archivo del CIAM, Servicio de Fomento del Lúpulo, Oficios y Cartas 1961-1965, carpeta n.º 9 Lúpulo 1963, Oficios de salida.

↩︎ 41. Archivo del CIAM, Servicio de Fomento del Lúpulo, carpeta n.º 2 Datos 1955.

↩︎ 42. Archivo del CIAM, Servicio de Fomento del Lúpulo, carpeta n.º 4 Memoria 1957.

↩︎ 43. Archivo del CIAM, Servicio de Fomento del Lúpulo, carpeta n.º 6 Datos memoria 1959.

↩︎ 44. Archivo Municipal de Betanzos (ES. 15009. AM), carpeta HC/591, Memoria anual de la SAE de Fomento del Lúpulo del ejercicio 1954-1955, pp. 11-16.

↩︎ 45. Archivo Municipal de Betanzos (ES. 15009. AM), carpeta HC/591, Memoria anual de la SAE de Fomento del Lúpulo del ejercicio 1962-1963, p. 11.

↩︎ 46. Biblioteca de la Diputación de León, Memoria de la SAE de Fomento del Lúpulo, 1965.

↩︎ 47. Incluso a comienzos de la década de 1960, en la provincia de A Coruña se acentuaba la especialización en la variedad Golding, puesto que las plantas de primer año de esta variedad ascendían a 220.085 y las de Hallertau a 610 en 1960, no habiendo de otras variedades. Para el mismo año en la zona leonesa, la mayoría de las plantas de primer año son de Fino de Alsacia (271.199), Hallertau (42.604) y Golding (31.202). Archivo del CIAM, SFL, carpeta n.º 7 Datos memoria 1960.

↩︎ 48. Archivo del CIAM, SFL, carpeta n.º 10 Datos memoria 1963.

↩︎ 49. Archivo del CIAM, SFL, Oficios y Cartas 1961-5, carpeta n.º 2 Lúpulo 1965, Oficios de salida.

↩︎ 50. Archivo del CIAM, SFL, Juntas Mixtas, carpeta n.º 1 Juntas Mixtas Lúpulo.

↩︎ 51. La aparición de importantes excedentes no se empezó a materializar puntualmente hasta finales de la década de 1960 y, posteriormente, de forma más recurrente durante la década de 1970, momento en el cual las cuantiosas exportaciones de lúpulo (llegaron a alcanzar las 700 toneladas en 1976-1977) suponían un considerable «sacrificio económico» por la falta de competitividad internacional y la necesidad de venderla por debajo del coste de producción (BNE, Memorias de la SAE de Fomento del Lúpulo, 1978). Estos excedentes causaron que la SAE de Fomento del Lúpulo no autorizase nuevas plantas entre 1966 y 1968 y desde 1973 hasta 1978. El mayor incremento de la producción de lúpulo que de cerveza durante gran parte de la década de 1970 generaba estos excedentes (BNE, Memorias de la SAE de Fomento del Lúpulo, 1985).

↩︎ 52. Biblioteca Nacional de España, Memorias de la SAE de Fomento del Lúpulo, 1971, 1972.

↩︎ 53. BNE, Memorias de la SAE de Fomento del Lúpulo, 1970, 1979.