1. INTRODUCCIÓN

En Galicia los montes siempre tuvieron variados e importantes aprovechamientos, permitiendo el mantenimiento de las explotaciones agropecuarias al abastecerlas de pastos, esquilmo, estiércol, leña y de tierras de cultivo, así como de otros recursos indispensables para el sostén de las economías campesinas (Paz, 1966: 52; García Fernández, 1975: 224; Balboa, 1990: 23-43; 1992: 25-40; Bouhier, 2001: 757; Fernández Cortizo, 2004: 1078; Rey, 2004: 958)1. De modo que, históricamente el monte constituía una de las piezas clave de la economía rural gallega, un auténtico «soporte del sistema» (Bouhier, 2001: 757).

MAPA 1

Situación de algunas localidades citadas en el texto

Fuente: elaborado por Juan López Bedoya según la división provincial de Galicia en 1753 (Castro, 2019).

Durante el período moderno en Galicia el monte era un espacio forestal, pero también una reserva de tierras para la agricultura que estaba plenamente inserto en el sistema productivo. Uno de sus tradicionales usos era el cultivo periódico de cereales en lo que se denominaban rozas o estivadas, pequeñas parcelas o tenzas en el monte roturadas y sembradas para obtener el llamado pan de vedro, pan de estiva o pan de monte.

Si bien la historiografía gallega ha tratado el aprovechamiento agrícola de los montes como parte del estudio de los recursos forestales en conjunto, nuestro objetivo es abordar de una manera específica el análisis y su evolución en el tiempo, entre los siglos xvi-xix, del recurso del cultivo periódico del monte en Galicia. Para ello, trataremos de indagar en el funcionamiento de dicho sistema agrario, analizando los complejos trabajos de rozas, el utillaje agrario o la tipología de cierres y cultivos, así como su origen histórico y trascendencia para las economías campesinas. Para cumplir dichos objetivos, entrecruzaremos una variada tipología de fuentes documentales, de carácter judicial, fiscal y notarial, así como otros informes y expedientes, aplicando una combinación de metodologías de carácter cuantitativo y cualitativo.

2. EL CULTIVO PERIÓDICO DEL MONTE EN GALICIA: ROZAS Y ESTIVADAS

En sistemas agrarios tradicionales como los del Antiguo Régimen no siempre resulta fácil distinguir entre tierra cultivada de forma permanente de la labrada temporalmente, ni entre espacio inculto y espacio cultivado, pues una parte de las superficies que a priori son conceptuadas como incultas, en realidad pueden encontrarse en situaciones temporales de cultivo (Bonnin, 1968: 372; Antoine, 2001: 209; 2014: 160; Beltrametti et al., 2014: 258).

Los cultivos temporales constituyen un tipo de agricultura que engloba una gran diversidad de prácticas, y resulta rara la región de Europa que históricamente no conoce alguna de las formas de este género de labores (Boutry, 1920; Blache, 1923; Saint-Jacob, 1935; Barrau, 1972; Sigaut, 1975; Antoine, 1998: 19; 2014; Vivier, 1998: 51; Brakensiek, 2002: 230; Viader, 2014: 10; Beaudouin, 2014; Schroeder, 2014: 108; Burri, 2014, 2016). En todo caso, los cultivos periódicos a menudo han tenido escaso tratamiento por parte de la historiografía europea, que ha olvidado la importancia de dichas prácticas desde la Edad Media a la Contemporánea, y numerosas veces las ha considerado un fenómeno restringido, que afectaba exclusivamente a espacios y a colectivos marginales, como pueden ser sectores accesorios de terreno y comunidades rurales pobres, al límite de la subsistencia (Saint-Jacob, 1935: 209; Cabero, 1980, 1984; Sereni, 1981; Lana, 2000: 130; Larrea, 2014: 83; Clark & Clark, 2001; Miret, 2004: 188; Viader, 2014: 11). Más allá de esta interpretación, nuevas revisiones historiográficas han intentado hacer una redefinición de los cultivos temporales, perfilando mejor la racionalidad de su empleo en las sociedades campesinas del Antiguo Régimen y confirmando, además, que su utilización cambia y varía en el tiempo (Viader & Rendu, 2014; Burri, 2016).

En la agricultura tradicional gallega el monte, lejos de constituir un mero recurso complementario, estaba plenamente integrado en las explotaciones agrarias. Cada familia explotaba individualmente el lote de monte que le atribuía la comunidad, la denominada tenza o suerte. El modo de repartir los lotes dependía del régimen jurídico de los montes. En los de varas, de voces o de fabeo, abundantes en la provincia de Lugo y en la Galicia septentrional, la propiedad y usufructo correspondían, según cuotas desiguales medidas en varas y palmos, a las diversas casas porcioneras, que tenían facultad para vender su parte (Saavedra, 1982; Raposo, 1996: 108). En los montes concejiles o de mano común (típicos del área meridional, particularmente de Ourense), el terreno de monte comunal destinado cada año para hacer estivadas era dividido en partes iguales entre los vecinos.

El cultivo temporal del monte se hacía en las denominadas rozas, estivadas, cavadas, searas, bouzas o vedros, también conocidas como queimadas, cernadas, cachadas o tapadas. Denominaciones que presentan variantes geográficas, y que básicamente derivan del procedimiento de roturación y preparación para la actividad agrícola (roza, cava, cachada, vesada, queimada, cernada, etc.), o bien de su condición de terrenos cercados (estivada o tapada). El bachiller Olea, en sus Vocablos gallegos oscuros (1536), recoge el término estibada, como sinónimo de «sembrada hecha de monte». Y a mediados del xviii el ilustrado Sarmiento define la estibada/estivada como «la roza que se hace en el monte para quemar la broza y después arar la tierra y sembrarla de trigo o centeno» (Filgueira, 1947; Sarmiento, 2004). En el Informe de Don Pedro Sánchez de Ulloa sobre el cultivo de los montes de Galicia, presentado en 1767 ante la Real Academia de Agricultura de Galicia, se indicaba el modo de cultivar los montes abiertos:

Se caban con azadones: de qualquiera modo que sea, se profunda bien con el arado, o con el azadón para lebantar grandes terrones, estos se amontonan de quatro a quatro varas de distancia unos montones de otros, y quando están bien tostados del sol, por el mes de Julio o Agosto, se les pone fuego, y arden asta que se buelben ceniza; esta la esparcen con unos ligones para cubrir de ella aquellos espacios entre los montones: se aran después dos beces y se siembran por el mismo mes de Noviembre2.

2.1. Los trabajos de rozas en los montes y el utillaje agrario

El esfuerzo y el tiempo de trabajo consumido en las estivadas era netamente superior a los exigidos en las tierras de labor (Balboa, 1990: 25; Rey, 1995: 93; Bouhier, 2001: 843; Fernández Cortizo, 2004: 1072; Antoine, 1999: 129; Conesa, 2014: 208). Se trataba de una tarea muy laboriosa, en la que la primera acción, a finales de la primavera, consistía en segar el rozo (limpiar el terreno de brezo y leña). La roza del monte se acostumbraba a hacer empleando el gadaño o rozón del tojo, una herramienta un poco más corta y sensiblemente más ancha que las guadañas para la hierba (Krüger, 1950: 233). Según los inventarios post mortem, entre 1780-1799 dicho apero de labranza aparece en alrededor del 20%-30% de las explotaciones campesinas de la montaña lucense de Burón, Navia y Doncos, en casas como la de Domingo López, de Burón, que en 1782 entre otros aperos tiene «un gadaño»3. Mayor popularidad entre el campesinado parecen tener las denominadas hoces de rozar u hoces de monte, de mango largo, ideales para cortar tojo y otros tipos de maleza, presentes en más de tres cuartas partes de las explotaciones agrícolas del centro de Lugo, y de las áreas montañosas de Burón, Navia, Cervantes, Doncos y Caurel entre 1700-1850, según una muestra de más de seiscientos cincuenta inventarios (Tabla 1).

Una vez cortada la leña y retirada la maleza, primero se rompe o cava el monte. Dadas las pequeñas dimensiones de las suertes del comunal y las dificultades orográficas para la introducción de yuntas en el monte, muchas veces se hacía necesario el laboreo manual con aperos de labranza menores como azadas, azadones4, legones o picarañas, pasando después el arado (Fernández Montes, 1992: 58). Los recuentos de bienes del centro y la montaña lucense reflejan una gran disponibilidad de este tipo de aperos de labranza entre 1700-1850, presentes en más del 85% de las explotaciones agrarias (Tabla 1).

Las descripciones de los aperos de labranza que incluyen los inventarios post mortem («dos aixadas de monte», «dos azadas de cavar los montes para seara», «quatro azadas para la estibada de montes», «un hazadon deel monte»)5 corroboran el empleo específico de las denominadas azadas y azadones de monte para hacer estivadas en la Galicia oriental. Se trata de herramientas pesadas, cuyo manejo requiere de gran fuerza, como las que declara en 1798 Florencio González, de Cervantes: «Cinco hazadas de fierro de cavar en el monte, de peso de tres libras cada una»6 (alrededor de 1,725 kilos).

TABLA 1

Disponibilidad de hoces y de azadas/azadones de monte en las explotaciones agrícolas según los inventarios post mortem (1700-1850). Interior de Lugo, Burón, Navia, Cervantes, Doncos, Caurel

| Período | Inventarios | Con hoces | % | Con azadas/azadones | % |

|---|---|---|---|---|---|

| 1700-1709 | 65 | 58 | 89,2 | 58 | 89,2 |

| 1710-1719 | 70 | 61 | 87,1 | 63 | 90,0 |

| 1720-1729 | 26 | 22 | 84,6 | 25 | 96,1 |

| 1730-1739 | 22 | 21 | 95,4 | 20 | 83,3 |

| 1740-1749 | 75 | 68 | 90,6 | 61 | 89,7 |

| 1750-1759 | 55 | 49 | 89,0 | 48 | 97,9 |

| 1760-1769 | 36 | 34 | 94,4 | 31 | 91,2 |

| 1770-1779 | 24 | 21 | 87,5 | 21 | 87,5 |

| 1780-1789 | 100 | 93 | 93,0 | 91 | 91,0 |

| 1790-1799 | 60 | 52 | 86,7 | 49 | 81,7 |

| 1800-1809 | 18 | 17 | 94,4 | 16 | 88,9 |

| 1810-1819 | 29 | 26 | 89,7 | 27 | 93,1 |

| 1820-1829 | 13 | 11 | 84,6 | 10 | 76,9 |

| 1830-1839 | 33 | 24 | 72,7 | 25 | 75,7 |

| 1840-1850 | 33 | 25 | 75,6 | 26 | 78,8 |

| Total | 659 | 582 | 88,3 | 571 | 86,6 |

Fuentes: AHPL, Protocolos, 233, 404-406, 504-509, 602, 1467, 2458, 2475, 2501, 6412-6418, 6418, 6519, 6622-6626, 6593, 6691, 6692, 6778.

Para preparar el monte para el cultivo, además de cavar, también es necesario arrancar las raíces de tojos, uces y xestas. En el Informe de Don Pedro Sánchez de Ulloa sobre el cultivo de los montes de Galicia, de 1767, se confirma que los campesinos «arrancan los zepos o raices, con azadones»7. Pero para extraer raíces y tocones (cozas de la uz), los campesinos de áreas de montaña también contaban con otra herramienta especializada: la peta, especie de azada-machado de gran peso. Los inventarios de áreas de la montaña lucense, como Burón, Cervantes o Doncos, reflejan la presencia de dicho apero de labranza en las casas campesinas, así como su utilidad. En 1782 en Allonca (Burón) Domingo López tiene «dos azadones del monte, una oz de rozar, una peta que pesará tres libras»8. En 1792 el inventario de Alonso López, de Cervantes, incluye «una peta de arrancar zepos y una peta de fierro de quatro libras»9 (alrededor de 2,300 kilos).

TABLA 2

Disponibilidad de petas en las explotaciones agrícolas según los inventarios post mortem (1740-1850). Jurisdicciones de Burón, Cervantes, Doncos (Lugo)

| Período | Inventarios | Con petas | % |

|---|---|---|---|

| 1740-1749 | 22 | 2 | 9,1 |

| 1750-1759 | 23 | 1 | 4,3 |

| 1760-1769 | 21 | 2 | 9,5 |

| 1770-1779 | 18 | 2 | 11,1 |

| 1780-1789 | 100 | 8 | 8,0 |

| 1790-1799 | 60 | 10 | 16,6 |

| 1800-1809 | 18 | 3 | 16,6 |

| 1810-1819 | 29 | 5 | 17,2 |

| 1820-1829 | 13 | 2 | 15,4 |

| 1830-1839 | 33 | 6 | 18,2 |

| 1840-1850 | 33 | 7 | 21,2 |

| Total | 370 | 48 | 13,0 |

Fuentes: AHPL, Protocolos, 1467, 6412-6418, 6589-6594, 6622-6626, 6691-6692, 6719.

Entre 1740-1850, las petas aparecen en un 13% de las explotaciones agrícolas de dichas jurisdicciones de la montaña lucense, aunque desde 1790-1850 se puede observar un ligero incremento de su presencia, alcanzando el 15%-20%. Las petas también se empleaban para romper las pedreras y arrancar la piedra del monte, tal y como indican inventarios de bienes de Cervantes, como el de D. Manuel González, que incluye: «una peta de romper pedreras»10. Se trataba de un trabajo duro, que en ocasiones requería varias jornadas retirando piedras, como señalan los vecinos de Salcedo (Pontevedra) en 1722: «monte de Outeiro […] lo emos rompido, cultivado y arrancado en el mas de duzientos carros de piedra a mucha costa»11.

Por tanto, en el xviii y primera mitad del xix la mayoría de los campesinos contaban con una serie de aperos de labranza especializados para el cultivo temporal de los montes. Dichas herramientas no diferían mucho de las utilizadas por los campesinos de otras zonas de la Península, como Cataluña. La hoz de monte gallega, empleada a modo de podón para cortar tojos, tenía su análoga en el rozón o dall catalán. Mientras que la aixada de monte o el aixadón gallegos (azadas/azadones reforzados para cavar el monte) tenían su equivalencia en la aixada de bosc, empleada por los payeses catalanes. La peta (azada/machado para cavar y arrancar las raíces de tojos y uces, o para romper pedreras) coincide con el magall (Miret, 2004: 169).

TABLA 3

Evolución de la disponibilidad de utillaje agrario en las explotaciones agrícolas según los inventarios post mortem (1640-1850). Interior de Lugo, Burón, Navia, Cervantes y Doncos

| Inventarios | Aperos | Media | Aperos | Media | Con | % | Con | % | Con | % | cava | corte | carros | arados | grades |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1640-1699 | 111 | 211 | 1,90 | 358 | 3,22 | 88 | 79,20 | 33 | 29,72 | 1 | 0,90 |

| 1700-1729 | 198 | 382 | 1,92 | 653 | 3,30 | 138 | 69,69 | 78 | 39,39 | 4 | 2,02 |

| 1730-1759 | 162 | 407 | 2,51 | 556 | 3,43 | 125 | 77,16 | 103 | 63,58 | 19 | 11,70 |

| 1760-1789 | 208 | 527 | 2,53 | 761 | 3,65 | 129 | 62,01 | 121 | 58,17 | 9 | 4,32 |

| 1790-1819 | 106 | 293 | 2,76 | 458 | 4,32 | 78 | 73,58 | 72 | 67,93 | 5 | 4,71 |

| 1820-1850 | 58 | 178 | 3,03 | 210 | 3,63 | 39 | 67,85 | 36 | 62,06 | 4 | 6,89 |

| Total | 843 | 1998 | 2,37 | 2998 | 3,55 | 598 | 70,93 | 443 | 52,55 | 42 | 4,98 |

Fuentes: AHPL, Protocolos, 196, 206, 230-233, 404-407, 501-509, 594-597, 601-603, 675, 688-694, 802-808, 1467, 2458, 2475, 2501, 6412-6418, 6418, 6519, 6622-6626, 6593, 6691, 6692, 6778.

Entre 1700-1850 el utillaje agrario menor, indispensable para las labores de cava y corte, incrementa ligeramente su presencia en las explotaciones campesinas, en directa relación con el aumento de población y la superficie cultivada. Desde el último tercio del xviii, la existencia de cierta intensificación agropecuaria y los crecientes ingresos obtenidos por la venta de ganado, actividades complementarias o por la emigración estacional y temporal contribuyeron a mejorar las condiciones de vida del campesinado, lo que pudo estimular una incipiente monetarización de la economía rural (Saavedra, 1994: 161; Domínguez Martín, 1996, 2002: 320; Sobrado, 2018: 158), necesaria para poder satisfacer las crecientes contribuciones en metálico. Dicha tendencia, aunque no se generalizará hasta el período contemporáneo, pudo contribuir a una tímida capitalización de algunas explotaciones agrícolas. Esto permitió que el campesinado destinara una parte de sus ingresos a adquirir instrumentos de labranza en las abundantes ferrerías que se concentraban en la montaña de Lugo y en la vecina Asturias (Balboa de Paz, 2015, 2016; Ocampo, 1984, 1990), así como en las ferias locales y comarcales (López Pérez, 2004: 177; Saavedra, 1994), lo que le permitió contar con una mayor disponibilidad de aperos de labranza, tanto menores (de corte y cava) como en menor medida mayores (carros, arados y grades) (Tabla 3), aunque el horizonte tecnológico de la agricultura continuase siendo todavía muy modesto en el xix (Villares, 1990: 141).

Después de rozado y cavado el monte, los labradores amontonaban los terrones, y una vez secos por el sol les prendían fuego, haciendo lo que llaman queimadas, borreas, borralleiras o tolleiras (tolas). Se trataba de quemas controladas, de «fuego útil» que, en el contexto de un sistema agrario orgánico, lejos de constituir un procedimiento arcaico y esquilmante, siguiendo la sabiduría popular y la lógica campesina, conformaban una práctica sustentable, necesaria para el equilibrio del sistema agrario tradicional. Estas quemas tenían la función de preparar el monte para el cultivo, pues entre los beneficios aportados a la agricultura cabe destacar la limpieza de la tierra de insectos y de malas hierbas, o la mineralización de la materia orgánica, lo que facilitaba la disminución de su acidez (Sigaut, 1975).

Asimismo, el uso del fuego contribuía a restaurar el ciclo productivo del monte, renovando el tapiz vegetal al posibilitar la renovación de los pastos y del matorral (Métailié, 1981; Pesqueira et al., 2006), fundamentalmente de los tojales, que se regeneraban después de la quema, y cuyos brotes consumían las reses; con un papel fundamental también para elaborar la cama del ganado y como abono orgánico necesario para fertilizar los cultivos (Krüger, 1950; Martín Galindo, 1987; Balboa, 1999: 259; Guitián, 1999; Martínez Ruiz & Martínez Chamorro, 1999: 353; Sobrado, 2004).

La Ordenanza de Montes de 1748 exigía para la realización de rozas y quemas las debidas precauciones para no provocar incendios. En ocasiones dichas labores causaban algunos fuegos en la superficie forestal circundante, como el que denuncia en 1616 la justicia del valle de Rus (Carballo, A Coruña) acusando a los vecinos de quemar varios robles al hacer estivadas en el monte: «Foguearon y quemaron más de nueve o diez carballos»12. A menudo se trataba de descuidos por parte de los campesinos, pero también se daban casos de incendios provocados, bien para controlar el crecimiento del matorral inútil para el pasto de los ganados, o para aumentar la superficie de monte bajo y la roturación de tierras (Ramos, 2007: 138); e incluso de fuegos malintencionados contra vecinos, que podían extenderse a los cierres de estivadas contiguas, como ocurre en 1640 cuando Juan Ares acusa a Pedro de Cruz, ambos de Friol (Lugo), de «poner fuego a una estibada quemando la sebe y cerradura de balado que tenia y heran mas de dos mil brazas de balado que eran mas de cien ducados [...] yncendio hecho a propósito y caso pensado»13. En todo caso parece que, en general, los campesinos solían tener cuidado14, cumpliendo con la costumbre de dejar la denominada debasa (espacio que se limpia de vegetación en torno a una roza) para evitar que el fuego pueda propagarse al resto del monte (González González, 2006). Así, en 1654 en Mesía (A Coruña) los campesinos hacían una «debasa y camino bien ancho entre la estibada y los dichos montes como se acostumbra e hazen y tienen obligación los que queman semejantes estibadas porque no se salga la lumbre al demas monte»15. En ocasiones algunos vecinos acaban provocando fuegos en los montes colindantes al no hacer los debidos cortafuegos, como ocurre en 1665, cuando se acusa a Juan de Abelenda del incendio de un monte en Xallas al haber hecho una estivada sin respetar «la arroa y debassa, como se acostumbra y era obligado»16. En las visitas realizadas por las autoridades civiles a sus respectivas jurisdicciones resultan infrecuentes los testimonios de incendios provocados por los convecinos, tal y como refleja el caso de varios partidos de Pontevedra, en las visitas de 1626, 1630, 1663, 1690, 1713, 1721, 1730 (Cotobade), y de 1667, 1669, 1672, 1682, 1685, 1690, 1727 (Caldevergazo)17.

Después de revuelta la ceniza de las borralleiras, se pasaba el arado dos veces. Según los inventarios (1700-1850), en el interior y la montaña de Lugo el porcentaje de explotaciones campesinas con arados oscilaba entre el 40%-70% (Tabla 3). Para arar el monte, además de los arados de reja propiamente dichos, se utilizaban las denominadas cambelas, un arado gallego primitivo que se hacía aprovechando la encorvadura natural de la madera de un árbol –normalmente abedul– a la que se añadía una reja de hierro (Lourenzo, 1962: 199). Estas se empleaban en los montes del interior lucense y las montañas del Cebreiro, Ancares o Caurel, tal y como constatan recuentos de bienes como el de Alonso López, que en 1795 incluye «una cambela con su fierro o diente»18. Desde la Edad Media también se empleaba el abesadoiro, besadoiro o arado de monte: grande, con vertederas y ruedas, y con gran poder de profundizar, ideal para romper praderías, y roturar o besar monte, muchas veces de forma colectiva (Sarmiento, 2004; Sobrado, 2004). Empero, su elevado coste y la exigencia de una fuerza de tiro de varios pares de bueyes, hace que este tipo de arado estuviese poco extendido entre el campesinado gallego (Saavedra, 1985: 228)19. Además de las duras tareas de preparación del monte para el cultivo temporal, lo accidentado de las estivadas en terreno inculto hace laborioso el transporte de la cosecha a las eras, tal y como testimonian en 1772 los vecinos de Santa Eulalia de Quinte (Lugo): «el zenteno que se alla en la meda y bouza de esta disputa, se alla en tierra ladera y costosa donde nunca ha entrado carro alguno y para alzarlo del sitio donde se encuentra se haze preciso vajarlo en hazes, a la era donde se ha de majar y para esto se necesita mucho tiempo y gente para transportarle»20.

2.2. Tipología de cierres temporales y de cultivos en el monte

Las estivadas suponían una individualización periódica del espacio colectivo. Temporalmente se cerraban para proteger el cultivo del ganado que pastaba en el monte, y una vez alzado y recogido el fruto, debían quedar abiertas para el pasto común. De hecho, etimológicamente, los términos estibada/estivada o tapada tenían por significado originario el de «terreno cercado» (Navaza, 2008). En 1767 D. Josep Antonio de Somoza y Monsoriú en su Discurso sobre la cultura de los montes, insiste en la necesidad de que las estivadas cuenten con un cierre provisorio «para reducirse a cultura, necesita una tapia o parapeto de tierra, poblado de tojos y de zarzas, que impidan la entrada a los ganados, porque fuera perjudicial su pastoreo […]; debe tener dos varas de altura el parapeto, con un foso de cinco quartas de ancho, y quatro de fondo para que […] se halle regularmente cerrada»21.

Los cercados se hacían con terrones, setos y a veces muros de piedra. En numerosas ocasiones las cercas solían ser de tierra o terrones, como es el caso de Domingo Álvarez, de Curtis (A Coruña), que en 1658 tenía «una hestivada sembrada de pan, cerrada con una balla de tarrones»22; o como la parcela de monte de D. Ramón González, en Montecubeiro (Lugo) en 1823, «cerrada toda ella de vallado de tierra»23. A menudo los cierres también podían ser elaborados de sebes de ramaje (xestas, uces, tojos, espinos, etc.), o de sauces, avellanos y acevos (Bouhier, 2001: 838). En 1758 varios vecinos de Santa Eulalia de Curtis (A Coruña) sembraban una estivada en el monte cerrada con una «cerca de trescientas brazas de sebe, con tojos, con que se abia cerrado y rrama de salgueiro»24.

También eran habituales los cierres de vargos: estacas o varandas de madera, normalmente de roble o castaño. En 1593 en Viveiro «azen algunas roças y labran el dicho pan los labradores en sus propios montes y vedros […] y se aprovechan de algunos robles pequeños y sin provecho para cerrar las sebes de los panes y novidades»25. Incluso se constata cómo, en ocasiones, los campesinos cercan las estivadas con muros de piedra. Cierres a menudo contrarrestados por los campesinos, ora derribándolos, ora entablando querellas y pleitos, pues la alteración de las prácticas inmemoriales era considerada una amenaza para la propia subsistencia de la comunidad, como ocurre en 1722 en Salcedo (Pontevedra), en donde los vecinos litigan sobre el cierre del monte «cuyo cerrado la maior parte se alla de piedra»26.

En las rozas se cultivaban fundamentalmente cereales de invierno, dependiendo de la profundidad y de la calidad de los suelos, entre los que destacan sobre todo el centeno y el trigo del país o trigo de monte, una variedad autóctona, de bajo consumo de abono y de ciclo corto, que maduraba antes que el trigo ordinario sembrado en los campos de cultivo permanente27. Para su siembra, los agricultores solían preferir las laderas, ya que el suelo es más ligero, y la tierra menos compacta y dura, por lo que era más fácil de trabajar con aperos de labranza menores tipo azada (Peña & Zapata, 2003: 179). Hacia 1826 Sebastián Miñano destaca que «El trigo se produce casi en toda Galicia, pues aun en los terrenos altos logran cogerle en bastante abundancia en las rozas, que de tiempo en tiempo hacen en los montes» (Miñano, 1826: 258).

En ocasiones también se sembraban en el monte otros cereales, como cebada, mijo menudo o avena. En 1620 en Vilapedre (Sarria, Lugo) los vecinos estaban «en posesión de labrar y cultibar los montes del dicho coto y jurisdicción, hestibadar coxiendo pan y trigo y cebada y otros frutos»28. En 1691, en Cospeito (Lugo) se constata «cavar y estivadar en dichos montes coxer y aprovechar el fruto de pan trigo y avena»29. En Curtis (A Coruña) era «práctica y hestilo común en toda esta tierra que los labradores que hestivadan los montes regularmente les cojen dos añadas y la segunda, es de abenas, según estilo del país, después de coxido el zenteno»30. Y en 1632 los vecinos de Santa María de Piño (Lugo) declaran que «habiendo cultivado un pedazo de monte y sembrado en el nobidad de pan e trigo e mixo como hes uso y costumbre en la tierra que todos los años hacen hestivadas en los montes»31. Ocasionalmente también se sembraban otros productos, como nabos. En Librán (Lugo) en 1570 «labran y siembran pan y trigo y abeas y nabos en los montes de Sorreyras y Boisendín»32.

Desde fines del xviii los campesinos gallegos, al igual que los de otras zonas de España y Europa, también siembran patatas en las rozas en los montes (Barreiro, 1990: 90; Fernández Montes, 1992: 57; Costa, 1983: 146; Portères, 1972: 168). En 1769 los de Rio Freixo (Ourense) «para el aumento de la siembra de castañas mariñas rompen tojales y otros predios yncultos»33. En 1798 en San Cosme de Nete (Villalba, Lugo) «las batatas se siembran en los villares el año que estan en hueco y asimismo en los montes después de alzado el trigo»34. En 1801 en Villozás (A Coruña) «siembran varias porciones de batatas […] en los montes quando se rompen para fruto»35.

En los montes gallegos, al igual que ocurría en otras regiones atlánticas europeas como la Bretaña, Maine o el Finisterre francés, también se sembraba tojo como un cultivo más (Antoine, 2000: 220; 2014: 166). Aunque será a mediados del xix y principios del xx cuando la siembra de semillas de tojo adquiera plena difusión y los tojales se conviertan en verdaderos «campos de cultivo» (Pérez García, 2000: 84; Balboa & Fernández Prieto, 1996; Soto, 2002: 77).

Por lo que respecta a la duración del período de cultivo en las rozas, normalmente se obtenía una cosecha de cereal en cada una, aunque, como ya se ha señalado, también pudieran sembrarse otros cultivos, como avenas, nabos o patatas, una vez recogido el cereal. Habitualmente los montes podían cultivarse de uno a tres años; entre estivada y estivada se dejaban descansar varios años, dependiendo de su calidad, y los terrenos cultivados iban rotando. Según el catastro de Ensenada, en Mondoñedo se hacían estivadas en los montes cada 8, 16 y 32 años, de primera, segunda y tercera calidad; y cada 15, 22 y 44, y hasta 30, 40 y 68 años. En la montaña de Lugo cada 15, 20, 25; 14, 24 y 36; o 30, 40 y 50 años.

3. EVOLUCIÓN DEL CULTIVO DE ROZAS EN GALICIA

Entre la diversidad de prácticas de cultivos temporales existentes en el seno de los diferentes sistemas agrarios tradicionales, siempre ha tenido una gran expansión la quema de la vegetación de un terreno de bosque o matorral para utilizarlo después temporalmente como parcela de cultivo. De hecho, la denominada agricultura de roza y quema se considera el sistema de cultivo más antiguo, muy extendido en diferentes puntos del planeta (Lasteyrie, 1827; Portères, 1972; Sigaut, 1975; Mazoyer & Roudart, 2016).

3.1. Aproximación a la trayectoria histórica de las rozas en Galicia

El sistema de cultivo de rozas cuenta con una tradición muy arraigada en Galicia36, pero su utilización como sistema temporal de laboreo cambia y varía en el tiempo. Al igual que ocurre en otras zonas de España y Europa (Riera, 1996; Hernando, 1996; Maroto, 2014), la práctica de las rozas ya tenía presencia en tierras gallegas desde el Neolítico, tal y como reflejan las evidencias arqueológicas y los análisis palinológicos y carpológicos (Torras et al., 1980; Criado, 1988: 102; 1993: 38; Fábregas et al., 1997; López Sáez et al., 2009; Martín Seijo et al., 2011: 168; Antolín, 2015; Antolín et al., 2009).

El cultivo periódico de los montes en rozas o estivadas es una práctica documentada en Galicia desde la Baja Edad Media, en la que las fuentes ya diferenciaban entre montes bravos y montes mansos, y a medida que se intensifican los procesos roturadores se constatan testimonios del creciente aprovechamiento del espacio inculto a través de su cultivo (Mariño, 1979; 1983: 317; Ríos, 1997: 158-160; Pallares & Portela, 2007: 187; 2015: 123; Bouhier, 2001: 1280; López Sabatel, 2009; Teira, 2015)37. Los señores jurisdiccionales, principalmente los monasterios, son cada vez más conscientes del valor de las cosechas que el campesinado obtiene de los montes, y por ello, fundamentalmente desde el siglo xiii, conceden foros colectivos o a título particular a familias campesinas para que se labre el monte bravo a cambio de una renta, por lo que los vasallos tenían que satisfacer a monasterios como los de Meira (Lugo), Sobrado (A Coruña) o San Pedro de Rocas y Melón (Ourense), entre muchos otros, una porción del cereal recogido en los montes, normalmente el tercio, cuarto o quinto (Duro, 1972: 334; Mariño, 1979: 67; 1983: 318; Pallares & Portela, 2007: 187). Por tanto, parece que en la Baja Edad Media, sobre todo en zonas montañosas de la Galicia interior, los cultivos temporales conseguidos en el monte por medio de rozas no pueden subestimarse (Mariño, 1983: 317).

Durante el período moderno los cultivos periódicos en el monte van a seguir teniendo un gran protagonismo en el sistema agrícola gallego, aunque, como veremos, presenten algunos cambios en el transcurso de los siglos xvi-xix. La documentación monástica, notarial y judicial indica que en los albores de la Edad Moderna el cultivo de cereal en rozas o estivadas en los montes era una práctica más o menos común en una buena parte del territorio gallego, tanto en sus áreas interiores como más occidentales (Rey, 1995: 63; Fernández Cortizo, 2000: 184; 2004: 1069; Sobrado, 2000: 217; Saavedra, 2014: 188), llegando a constituir un componente esencial del paisaje de las montañas gallegas (Saavedra, 2015: 234). La «sed de tierras» que acompaña al despegue demográfico experimentado en Galicia desde 1480 genera un notable incremento de las roturaciones en los montes, así como de su cultivo periódico a través de la práctica de estivadas, tal y como reflejan los abundantes testimonios de los siglos xvi y xvii. Así, en 1574 el regente y alcaldes del Reino de Galicia envían a Felipe II una carta en la que le informan de que «la gente se havía multiplicado y como se dan algo mas que solian a la labor del campo se rrompen los dichos montes en muchas partes mas que solian y al tiempo de rroçar se cortan y queman las raizes y cepas» (Murguía, 1914: 58).

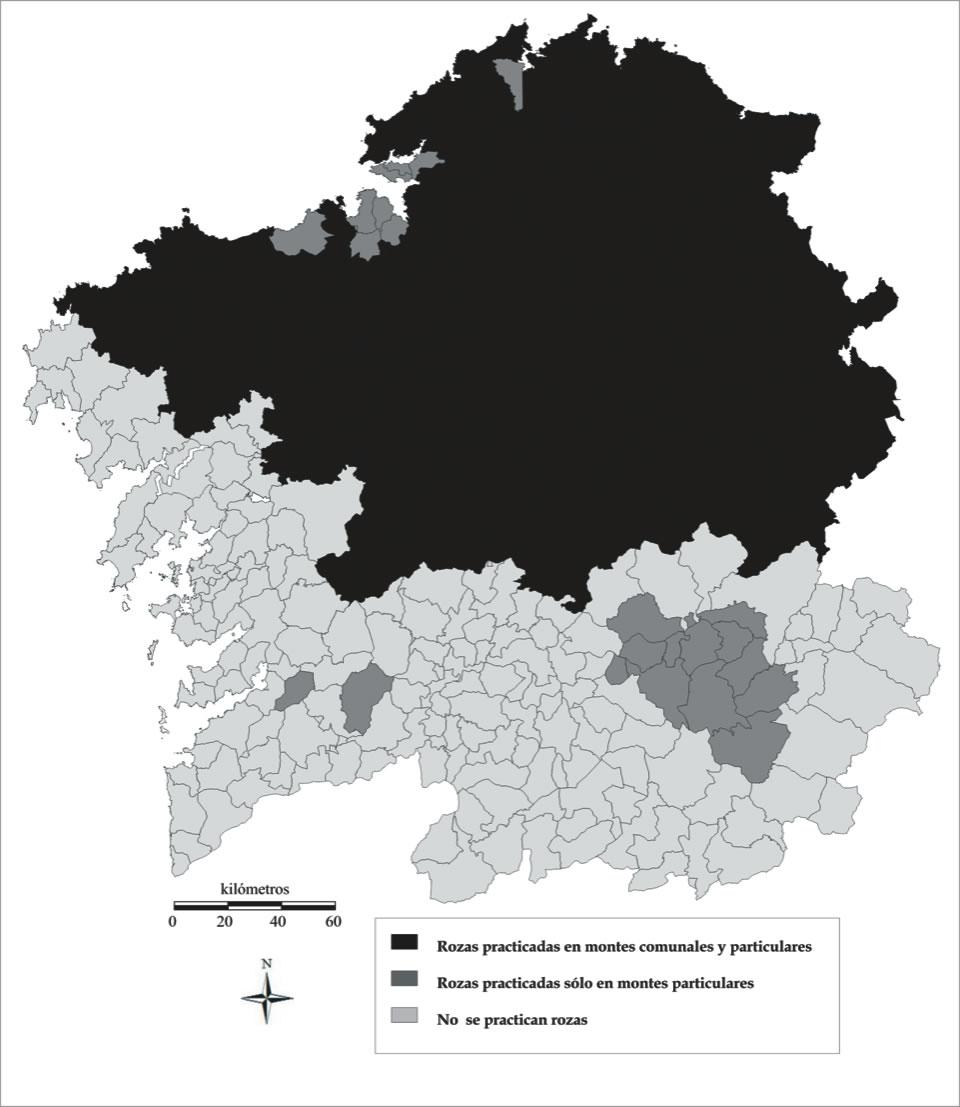

MAPA 2

Distribución del cultivo de rozas en Galicia según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, 1753

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Bouhier (2001).

En el siglo xvi muchos campesinos hacían rozas en montes comunales y particulares, o bajo el dominio eminente de señores, tanto nobles como monasterios. Cenobios como los de Celanova, Melón, Montederramo o Xunqueira de Ambía (Ourense), Oia (Pontevedra), Meira (Lugo) o Lorenzana (Mondoñedo) daban licencias a los campesinos para hacer estivadas en los montes de su jurisdicción a cambio de una parte de los frutos recogidos. En 1481, los vecinos del valle de Celanova manifiestan «labrar, roçar, quemar e romper los montes y heredamientos do dito mosteyro»38, práctica que seguirá produciéndose en los siglos xvi-xvii, aunque poco a poco tenga lugar un creciente proceso de pérdida de protagonismo de los señores en la gestión del acceso a los montes en beneficio de las comunidades campesinas.

En el transcurso de los siglos xvii-xviii, a medida que la presión demográfica y la demanda de tierras de labor generaron una creciente intensificación agrícola, la práctica de las rozas experimentó una progresiva regresión en algunas zonas de Galicia. Así, entre 1600-1750 en las áreas de fuerte densidad de población y de agricultura intensiva –animada fundamentalmente a partir de la expansión del maíz–, como el sureste y los valles fluviales, las crecientes necesidades de tojo para aumentar las reservas de abono indispensables para mantener los rendimientos en las tierras de cultivo permanente limitan las rozas, que tienden a ir desapareciendo (Pérez García, 1981, 1990; Saavedra, 2018: 50).

El análisis de la práctica de las rozas en Galicia a través de las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada parece indicar que a mediados del xviii el cultivo del monte, tanto común como particular, todavía estaba muy extendido, pues afectaba a más del 90% de las parroquias en las antiguas provincias de Mondoñedo y Lugo, así como en las de Betanzos y A Coruña. Sin embargo, en 1753 en la Galicia occidental el cultivo periódico de los montes ya se encontraba en regresión y se reducía a zonas de interior, conservándose solo en alrededor del 35% de las parroquias de la antigua provincia de Santiago y en torno al 15% de las de Tuy. Asimismo, las rozas en los montes tenían una incidencia muy escasa en Ourense (5,9% de las parroquias), pues allí su utilización obedecía principalmente a la obtención de leña y madera para parras y viñas –en su área más occidental, como el Ribeiro de Avia–, así como de pasto para el ganado, en su zona más oriental (Rey, 1995: 77, 81-82, 98; 2004: 921). El cultivo periódico del monte apenas continuaba practicándose a mediados del xviii en un área reducida de las sierras de Queixa, del Burgo y San Mamed (coincidente con las actuales comarcas de Tierra de Caldelas y de Trives), exclusivamente en los montes particulares (Bouhier, 2001: 825) (Mapa 2). Las Comprobaciones del Catastro de Ensenada (1762) de los lugares de Taboazas y Senra, en la jurisdicción de Queixa, confirman la existencia en esta zona de Ourense de enclaves en los que se mantenían las estivadas exclusivamente practicadas en monte cerrado, al señalar que las «tapadas son unos montes circundados de pared, que se siembran de centeno de ocho en ocho años, y algunos de diez en diez»39.

La reconstrucción de la geografía de las rozas parece confirmar que hacia 1753 el cultivo periódico del monte todavía dominaba, tanto en los comunales como en los montes particulares, en casi toda la actual provincia de Lugo, salvo en algunos municipios del sur (Ribas de Sil, y parte de los de Quiroga, Sober, Monforte de Lemos o Puebla de Brollón), así como en alrededor de tres cuartas partes de la de A Coruña y el borde nordeste de la de Pontevedra (Bouhier, 2001: 824-825) (Mapa 2).

3.2. La trascendencia del cultivo periódico del monte en las economías campesinas

En 1753 la superficie cultivada en Galicia apenas alcanzaba un 15% del territorio, y los montes, muchos de ellos comunes, ocupaban más del 75%-80%, por lo que la viabilidad de las explotaciones agrarias a menudo descansaba en el aprovechamiento de los comunales. En contraste con otras zonas de la Península, en las que existía una gran polarización social dentro del campesinado, en la Galicia de la Edad Moderna imperaba una relativa homogeneidad, con el predominio de un pequeño campesino no «excedentario» (Saavedra, 2003: 180), que tenía una gran dependencia del usufructo de los montes. En todo caso, si bien los derechos colectivos de las comunidades rurales a menudo eran necesarios para el conjunto del campesinado, derechos como la derrota de mieses, el espigueo, la rebusca y el aprovechamiento de rastrojeras, la recolección de leña y otros recursos del monte, incluido su cultivo, resultaban especialmente indispensables para la subsistencia de los sectores más desfavorecidos de la sociedad rural40, al igual que ocurría en otras zonas de Europa (Sée, 1926: 205; Saint-Jacob, 1935: 209; Clère, 1993; Boehler, 1995: 1272; Sobral, 2003; Baulant & Beutler, 2006: 153; Conesa, 2014: 209).

De la importancia del cultivo del monte para la economía campesina gallega ofrecen información cualitativa algunas fuentes como las judiciales, tanto pleitos civiles como los apelados ante la Real Audiencia de Galicia. En ellos muchos campesinos manifiestan no poder sustentar a sus familias sin el cultivo en los montes. Así, en 1593 para los vecinos de Viveiro: «si no hes en los montes que estan al derredor de dicho valle y tierras de Buján ningún labrador ni morador en ella puede sembrar pan y sustentar su casa hijos familia e muger»41. Igualmente, en 1616 los de Arnuide (Ourense) alegan que «es la tierra tan hestrecha que si no se labran los dichos vedros y montes de dar pan no tienen los labradores en que labrarlo y coxerlo y de necesidad an de dexar sus casas mugeres e fijos e irse del Reyno», y que «los montes del dicho coto y feligresía son muchos y largos en mas de tres leguas y que si no hiciesen las dichas cerraduras y tapaduras no se podran sustentar ni pagar la dicha renta»42. En el xviii continúan proliferando los testimonios de campesinos acerca de la imperiosa necesidad de cultivar los montes para su subsistencia, tal y como señalan en 1742 los vecinos de Ansemil (Pontevedra), que tienen algunas tierras labradías, pero producen muy poco «que todo no les llega para el sustento de su familia y por ello les son necesarios dichos montes»43.

Más difícil resulta encontrar información cuantitativa acerca de la importancia del cultivo del monte para la economía campesina gallega que nos permita precisar con cierta exactitud la cuantía del cereal cosechado en los montes. Algunas fuentes señoriales como los apeos pueden ofrecer algunas pistas. Así, en la jurisdicción de Tierra de Montes (Pontevedra), en diversos apeos (1584, 1598 y 1602) entre los lugares aforados en varias parroquias, una proporción muy significativa (61%) tienen montes anejos. En un elevado porcentaje de casos (81%) los caseros hacían estivadas, por lo que a finales del xvi y principios del xvii el cultivo del monte era una práctica con plena vigencia (Fernández Cortizo, 2004: 1069).

Otras fuentes señoriales como las contabilidades también pueden ofrecer alguna pista acerca de la importancia del cultivo de las rozas en algunas zonas de Galicia. En las cuentas de la granja o priorato de San Pedro de Solme (Aranga, A Coruña), sufragáneo del monasterio cisterciense de Sobrado, entre las rentas proporcionales a la cosecha, se observa cómo se hace regular el cultivo de centeno por el sistema de rozas en el monte desde las primeras décadas del setecientos, y aumentan las cosechas recogidas en el comunal en el transcurso de la centuria hasta alcanzar su punto álgido en 1780-178944, momento en el que la cosecha de pan de monte representa más de una cuarta parte de la producción de centeno (Saavedra, 2014: 194). A pesar de las ocultaciones, tanto en la superficie de monte como en su productividad, el catastro de Ensenada, a través de la producción diezmal, informa de que en 1753 en las antiguas provincias de Betanzos y A Coruña el 10%-11% de la producción cerealera provenía del cultivo periódico del monte mediante rozas, y alrededor de un 15%-25% del trigo y centeno cultivado (Rey, 1995: 93).

Fuentes notariales como los inventarios post mortem pueden ofrecernos información muy valiosa sobre la proporción de cereal cultivado en los montes, pues en ocasiones diferencian la superficie sembrada en manso y en bravo (Sobrado, 2003). En Tierra de Montes, alrededor del 15% de los inventarios entre el xvii y principios del xviii enumeran estivadas. Dicha fuente confirma que en el 65,2% de las parroquias se practicaba el cultivo del monte en rozas o estivadas, en las que los campesinos cosechaban en torno al 20% de los cereales de invierno (centeno y trigo) (Fernández Cortizo, 2004: 1070).

En el norte y el centro de Galicia los labradores obtenían en las rozas entre un 25% y un 50% de la cosecha de cereales. Según los recuentos de bienes, en la Galicia cantábrica en 1680-1700 algo más de la mitad de los cereales de invierno se producían a través de roturaciones temporales en los montes, proporción que todavía alcanzaba el 35% entre 1785-1800 (Saavedra, 1985: 223). En el interior y la montaña lucense, entre finales del xviii y la primera mitad del xix, las rozas suponen más de una cuarta parte del total de la superficie sembrada por los campesinos (25%-30% en Burón; 25%-35% en la meseta lucense), destacando la siembra de trigo en los montes, que alcanza a superar entre 1750-1800 tres cuartas partes del total sembrado en el centro de Lugo (Saavedra, 1979: 43; Pedrouzo, 1981: 123: Sobrado, 2001: 259).

La creciente importancia adquirida por las rozas en el transcurso del siglo xviii en tierras del centro y área oriental de Lugo parece prolongarse a lo largo de la primera mitad del xix. En Fonsagrada las cartillas y amillaramientos del ochocientos indican un progresivo aumento de la superficie anual cosechada en estivadas, especialmente entre 1752-1852, así como un apreciable incremento de su aportación a la disponibilidad de alimentos del campesinado (Corbacho, 2017: 132, 159). En los debates surgidos en la década de 1760 en el seno de la Real Academia de Agricultura del Reino de Galicia sobre la oportunidad de dividir y repartir los montes comunales a fin de darles mayor utilidad, el hecho de que triunfe la postura de los defensores de la explotación del monte al estilo tradicional, con aprovechamiento de pastos, extracción de leña y práctica de las rozas, da fe de la importancia alcanzada por los montes abiertos para la viabilidad de las explotaciones campesinas gallegas (Sánchez Rodríguez, 2003: 230).

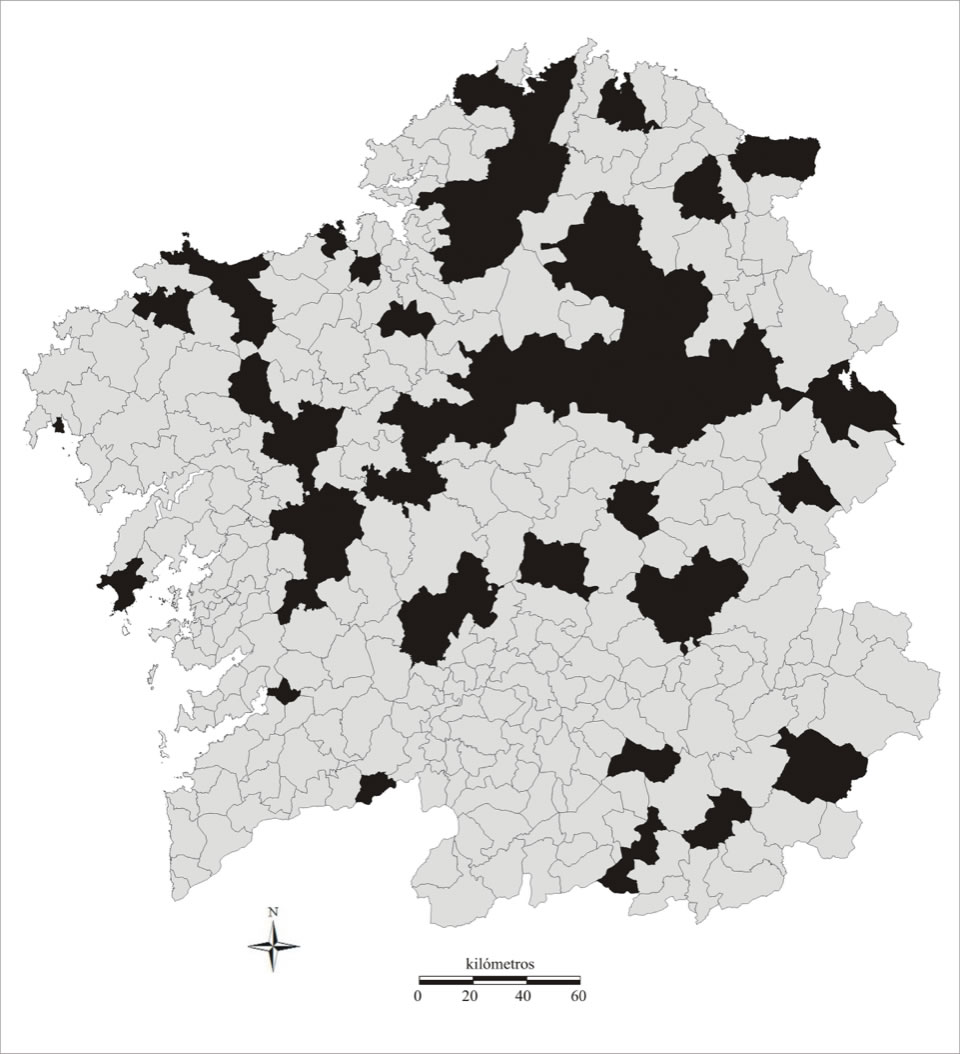

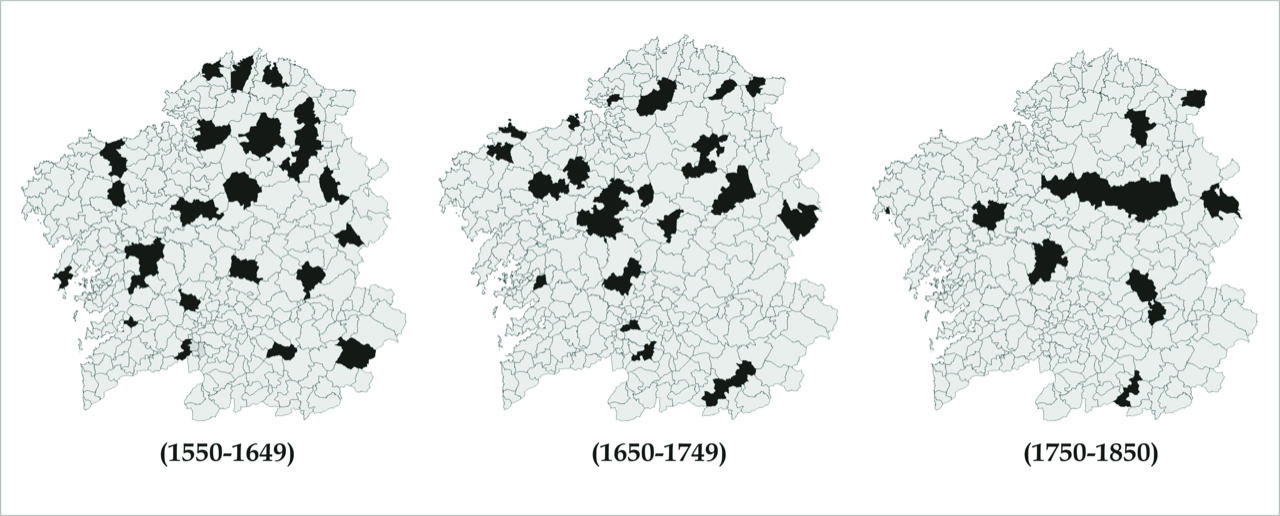

MAPA 3

Distribución de los litigios por rozas en Galicia, 1550-1850

Fuentes: ARG, Vecinos, 160/12, 744/60, 4125/24, 4469, 4496, 5075, 6987/49, 8259/16, 8372/3, 8438/6, 9015/15, 9744/17, 9015/14, 9748/55, 9926/63, 10014/6, 12331/24, 12658/44, 13013/33, 14049/18, 14593/24, 14936/4, 16086/61, 16177/44, 16299/9, 16307/38, 16308/37, 16589/77, 16652/42, 17464/74, 18062/18, 18204/44, 18305/29, 18338/4, 18493/15, 18665/32, 18749/31, 18892/26, 19928/31, 21190/31, 24770/6, 26200/31, 26206/50, 26208/50, 26203/50, 26360/9; Montes y comunales, 715/50, 758, 799/78, 1082/13, 1087/39, 1229, 2345/72, 3050/34, 3075/23, 4137/9, 4574/87, 5166/26, 5445/82, 5706/2, 5987/49, 9036/79, 9540/48, 2702/82, 2732/53, 3893/45, 8851/84, 9712/76, 10004/99, 10360/12, 10647/17, 11066/65, 11190/64, 14804/32, 15143/44, 15162/54, 16053/39, 16509/34, 17220/70, 17478/4, 17796/51, 18137/4, 18280/49, 18989/24, 19579/18, 20741/52, 20897/36, 21268/39, 21616/25, 23155/8, 23357/38, 23979/53, 24261/61, 24470/12, 24671/23, 24941/32, 25122/133, 25407/63, 25823/13; Particulares, 1152/33, 1208/22, 2832/52, 3923/8, 5295/69, 10091/28, 10389/64, 13995/21, 23540/2, 25707/55; Monasterios, 104/13, 867/14, 1687/26; Ejecutorias, 6137/20, 14049/18.

Los abundantes conflictos y pleitos, tanto civiles en primera instancia como litigados a lo largo de toda la Edad Moderna ante la Real Audiencia de Galicia o la Real Chancillería de Valladolid, confirman la importancia del monte en la economía campesina gallega (Rey, 1995: 258; Saavedra, 2012: 177), además de ofrecernos algunas pistas acerca de su evolución en el tiempo. La distribución geográfica de una muestra de elaboración propia de algo más de un centenar de pleitos litigados entre 1550-1850 ante la Real Audiencia de Galicia, motivados por rozas o estivadas en los montes (Mapa 3), parece indicar una mayor concentración de querellas en la mitad septentrional del territorio gallego que coincide con las áreas interiores de las antiguas provincias de Mondoñedo y Lugo, fundamentalmente con las sierras septentrionales, centrales y orientales, así como de las de Betanzos, A Coruña y Santiago, y en menor medida de las más meridionales de Ourense –con algunos conflictos por rozas localizados en las sierras sudorientales– y de Tuy, en la que apenas se observan.

Si analizamos la evolución en el tiempo de la distribución geográfica de los litigios entablados por rozas ante la Real Audiencia de Galicia (Mapa 4), podemos observar una continuidad de la conflictividad por el cultivo temporal en los montes de las actuales provincias septentrionales gallegas (A Coruña y Lugo), al tiempo que se constata una creciente pérdida de peso de las provincias meridionales, tanto de la de Ourense como sobre todo de la de Pontevedra.

A partir de 1750 los conflictos motivados por rozas en los montes se centran fundamentalmente en tierras lucenses, y de forma más modesta en el interior de las antiguas provincias de A Coruña y Betanzos coincidiendo, por tanto, con la tendencia reflejada por la distribución del cultivo de rozas según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada (Mapa 2). Son, pues, las tierras de Lugo las que a finales del Antiguo Régimen mantienen más arraigada la práctica de los cultivos temporales en los montes. A diferencia de la Galicia occidental, en la que el notable incremento de la densidad de población experimentado desde mediados del xvii hace indispensable limitar y luego eliminar las rozas, en las aldeas o parroquias lucenses, bien provistas de montes, podían permitirse absorber el aumento del número de bocas que alimentar –sobre todo desde finales del xviii–, sin tener que reducir las estivadas. De hecho, tras la desamortización de Madoz, en contraste con lo que ocurre en la provincia de Pontevedra, en la de Lugo los expedientes de excepción de venta de montes comunes de 1862 siguen alegando en todos sus distritos la importancia que tiene el cultivo periódico del monte en estivadas «para alimentar en la mayor parte al vecindario»45.

En Galicia, la toponimia ha dejado un denso rastro sobre la gran tradición y extensión en su territorio de los cultivos periódicos en el monte. La rica variedad de topónimos vinculados a este tipo de actividades agrarias en los montes se distribuye en buena parte del territorio, donde destaca la Galicia cantábrica, norte, centro y este de Lugo46. En los años setenta y ochenta del siglo xx todavía se practicaban rozas en muchas parroquias de la provincia lucense47, aunque a partir de ese momento fueron desapareciendo, fruto de los procesos de privatización del monte, así como del éxodo rural, la reconversión en explotaciones ganaderas, y la transformación en prados o en zonas de explotación forestal (Bouhier, 2001; Soto, 2002; Saavedra, 2014).

MAPA 4

Evolución de la distribución geográfica de los litigios por rozas en Galicia, 1550-1850

Fuente: véase Mapa 3.

4. CONCLUSIONES

En un sistema agrario orgánico como el que caracterizaba a Galicia en la Edad Moderna, existía una auténtica simbiosis entre el mundo rural y el monte, y sus diversos aprovechamientos constituían un recurso fundamental para la subsistencia de los campesinos, al tiempo que contribuían al equilibrio de todo el sistema agropecuario. En este sentido, el cultivo periódico del monte en rozas o estivadas era un recurso productivo importante en muchas zonas de Galicia, sobre todo en las áreas de montaña, donde las tierras de labor eran especialmente insuficientes y la cosecha ocasional de cereal en los montes constituía un elemento indispensable para la economía rural, vital para todas las explotaciones agrarias. En este trabajo nos hemos aproximado al funcionamiento de dicho sistema agrario, analizando las diversas labores de rozas, el utillaje necesario o la tipología de cierres temporales y de cultivos en los montes. Además, indagando en su origen histórico, hemos constatado que la Galicia de la Edad Moderna contó con una gran tradición y extensión en su territorio de los cultivos periódicos en el monte, si bien su utilización cambia y varía en el tiempo, en directa relación con los cambios demográficos y del sistema agropecuario experimentados a lo largo de los siglos xvi-xix.

Aunque evidentemente las rozas en los montes no constituyen prácticas propias de sistemas agrícolas avanzados (Allen, 1992; Burnette, 2014; Overton, 1996), sin embargo, lejos de ser consideradas arcaicas o marginales, en los siglos xvi al xix formaban parte integrante del sistema agrario gallego, estando muy bien adaptadas a una sociedad rural bastante homogénea de pequeños campesinos, fruto del saber labriego, de la experiencia acumulada por innumerables generaciones. La roturación temporal formaba parte de una gestión eficiente de los pastos48, pues favorecía su regeneración, y garantizaba la producción de buen pasto y esquilmo para abono, lo que contribuía a lograr el equilibrio entre manso y bravo.

GLOSARIO

Balado o balo: muro no muy alto, de piedra, palos, terrones u otro material, con el que se cierra o delimita un espacio.

Besar: arar la tierra con el besadoiro.

Cancela: puerta de tablas o palos que cierra el paso a una propiedad.

Cozas: cepas.

Sebe: valla hecha con varas y estacas cruzadas, arbustos, ramas.

Uz: brezo.

Vedro: monte cultivado por el sistema de rozas.

Villares o vilares: (equivalente a agras) unidades de cultivo colectivas con cierre externo que engloban fincas abiertas.

AGRADECIMIENTOS

Trabajo realizado en el marco del Proyecto «El monte comunal en Galicia desde comienzos de la Edad Moderna a la actualidad: De soporte de un viejo complejo agrario a recurso medioambiental y patrimonio paisajístico» (HAR2014-52667-R). Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento a los revisores de la revista Historia Agraria por sus anotaciones.

REFERENCIAS

Allen, Robert (1992). Enclosure and the Yeoman: The Agricultural Development of the South Midlands 1450-1850. Oxford: Oxford University Press.

Anes, Gonzalo (1988). Economía y sociedad en la Asturias del Antiguo Régimen. Barcelona: Ariel.

Antoine, Annie (1998). Terre et paysans en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris: Ophrys.

Antoine, Annie (1999). Systèmes agraires de la France de l’Ouest: Une rationalité méconnue? Histoire, économie et société, (1), 107-132.

Antoine, Annie (2000). Le paysage de l’historien: Archéologie des bocages de l’Oueste de la France à l’époque moderne. Rennes: Presses universitaires de Rennes.

Antoine, Annie (2001). La fabrication de l’inculte: Landes et friches en Bretagne avant a la modernisation agricole du XIXe siècle. Mémoires Société d’Histoire et Archéologie de Bretagne, (LXXIX), 205-228.

Antoine, Annie (2014). Cycles culturaux, usages et appropriation de l’espace rural (France, fin du Moyen Âge-Époque Moderne). En Roland Viader & Christine Rendu (Dirs.), Cultures temporaires et féodalité (pp. 147-168). Toulouse: Presses universitaires du Mirail.

Antolín, Ferran (2015). Entre agricultores primitivos, cultivo de rozas y pastores trashumantes: Una mirada crítica a los modelos económicos propuestos para los grupos neolíticos del noroeste peninsular y una aportación desde el registro carpológico. Revista d’Arqueologia de Ponent, (25), 11-45.

Antolín, Ferran et al. (2009). A Mourela (As Pontes, A Coruña): Evidencias carpológicas de las prácticas de roza y del procesado y consumo de cereales en el monte gallego (ss. vii-xvii). En Andrés Barilla & Ramón Fábregas (Eds.), Círculo de engaño: Excavación del cromlech de A Mourela (As Pontes de García Rodríguez, A Coruña) (pp. 177-196). Santiago de Compostela: Andavira.

Aragón, Álvaro (2001). El bosque guipuzcoano durante la Edad Moderna: Aprovechamiento, ordenamiento legal y conflictividad. San Sebastián: Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Balboa, Xesús (1990). O monte en Galicia. Vigo: Xerais.

Balboa, Xesús (1992). L’utilizzazione del monte nella Galizia del secolo xix. Quaderni Storici, (81), 883-872.

Balboa, Xesús (1999). El fuego en la historia de los montes gallegos: De las rozas al incendio forestal. En Eduardo Araque (Coord.), Incendios históricos: Una aproximación multidisciplinar (pp. 255-277). Baeza: Universidad Internacional de Andalucía.

Balboa, Xesús & Fernández Prieto, Lourenzo (1996). Evolución de las formas de fertilización en la agricultura atlántica entre los siglos xix y xx: Del toxo a los fosfatos. En Ramón Garrabou & José Manuel Naredo (Eds.), La fertilización en los sistemas agrarios: Una perspectiva histórica (pp. 211-236). Madrid: Fundación Argentaria.

Balboa de Paz, José Antonio (2015). La siderurgia tradicional en el noroeste de España, siglos xvi-xix. León: CSED Historia.

Balboa de Paz, José Antonio (2016). Ferrerías y machucos en el noroeste de España en los siglos xvi al xix. Oppidum. Cuadernos de Investigación, (12), 303-324.

Barrau, Jacques (1972). Culture itinèrante, culture sur brûlis, culture nomade, écobuage ou essartage?: Un problème de terminologie agraire. Études rurales, (45), 99-103.

Barreiro, Baudilio (1990). Producto agrario y evolución de la población en Asturias, siglos xvi al xix. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 44 (133), 73-96.

Barreiro, Baudilio (1997a). Montes comunales y vida campesina en las regiones cantábricas. Stvdia Histórica: Historia Moderna, (16), 17-56.

Barreiro, Baudilio (1997b). Los montes comunales y la coyuntura socio-económica en el occidente de Asturias en los siglos xvi-xviii. En Homenaje a Juan Uría Ríu (pp. 415-458). Vol. 1. Oviedo: Universidad de Oviedo.

Baulant, Micheline & Beutler, Corinne (2006). Les droits de la communauté villageoise sur les cultures: Glanages et chaume en France, XVIIe-XVIIIe siècles. En Arlette Schweitz et al. (Eds.), Meaux et ses campagnes: Vivre et survivre dans le monde rural sous l’Ancien Régime (pp. 147-159). Rennes: Presses universitaires de Rennes.

Beaudouin, Audrey (2014). Autour de la question des cultures temporaires: Les îles Shetland et les systèmes agraires de Norvège et d’Écosse (XVe-XIXe siècle). En Roland Viader & Christine Rendu (Dir.), Cultures temporaires et féodalité (pp. 217-234). Toulouse: Presses universitaires du Mirail.

Beltrametti, Giulia et al. (2014). Les cultures temporaires, entre longue durée et chronologie fine (Montagne ligure, Italie). En Roland Viader & Christine Rendu (Dirs.), Cultures temporaires et féodalité (pp. 235-258). Toulouse: Presses universitaires du Mirail.

Blache, Jules (1923). L’essartage, ancienne pratique culturale dans les Alpes dauphinoise. Revue de Géographie alpine, XI (3), 553-576.

Boehler, Jean-Michel (1995). Une société rurale en milieu rhénan: La paysannerie de la plaine d’Alsace (1648-1789). Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg.

Bonnin, Bernard (1968). À propos de la productivité agricole: L’exemple du Dauphiné au XVIIe siècle. Annales. Économies, Sociètés, Civilisations, 23 (2), 368-374.

Bouhier, Abel (2001). Galicia: Ensaio xeográfico de análise e interpretación dun vello complexo agrario. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Bourin, Monique (2002). Les droits d’usage et la gestion de l’inculte en France méridionale: Un terrain de comparaison ‘avant la peste’. En Monique Bourin & Stéphane Boisselier (Ed.), L’Espace rural au Moyen Âge, Portugal, Espagne, France (XIIe-XIVe siècle) (pp. 193-206). Rennes: Presses universitaires de Rennes.

Boutry, Léon (1920). La forêt d’Ardenne, étendue du sartage ardennais. Annales de Géographie, (XXIX), 267-272.

Brakensiek, Stefan (2002). The Management of Common Land in North Western Germany. En Martina De Moor et. al. (Eds.), The Management of Common Land in North Western Europe, c. 1500-1850 (pp. 225-245). Turnhout: Brepols.

Burnette, Joyce (2014). Agriculture, 1700-1870. En Roderick Floud et al., The Cambridge Economic History of Modern Britain, 1700 to 1870 (pp. 89-117). Cambridge: Cambridge University Press.

Burri, Sylvain (2014). Reflections on the Concept of Marginal Landscape through a Study of Late Medieval Incultum in Provence (South-Eastern France). PCA: European Journal of Post-Classical Archaeologies, (4), 7-38.

Burri, Sylvain (2016). Essartage, culture temporaire et habitat en Basse-Provence entre Moyen Âge et première modernité (XIIIe-XVIe siècles). Histoire & Sociétés Rurales, (46), 31-68.

Cabero, Valentín (1980). Espacio agrario y economía de subsistencia en las montañas galaico-leonesas: La Cabrera. León: Universidad de Salamanca/Diputación de León.

Cabero, Valentín (1984). Cultivos marginales, temporales y concejiles en las montañas galaico-leonesas: Las Bouzas. En Congreso de Historia Rural: ss. xv al xix (pp. 769-779). Madrid: Casa de Velázquez/Universidad Complutense.

Castro, Rubén (2019). Cartografía digital de Galicia en 1753: Jurisdicciones, provincias y Reino. Santiago de Compostela: Andavira.

Charbonnier, Pierre et. al. (Dir.) (2007). Les espaces collectifs dans les campagnes XIe-XXIe siècle. Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise-Pascal.

Conesa, Marc (2014). Les cultures temporaires en Cerdagne à l’époque moderne: Sources, rythmes, dynamiques. En Roland Viader & Christine Rendu (Dirs.), Cultures temporaires et féodalité (pp. 201-215). Toulouse: Presses universitaires du Mirail.

Corbacho, Beatriz (2017). Intensification of a Peasant Agriculture and Soil Fertility in an Atlantic Territory: Galicia, 1750-1900. Tesis doctoral. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Costa, Joaquín (1983). Colectivismo agrario en España. Zaragoza: Guara.

Criado, Felipe (1988). Arqueología del paisaje y espacio megalítico en Galicia. Arqueología espacial, (12), 61-117.

Criado, Felipe (1993). Límites y posibilidades de la arqueología del paisaje. SPAL. Revista de Prehistoria y Arqueología, (2), 9-55.

Clark, Gregory & Clark, Anthony (2001). Common Rights in Land in England, 1475-1839. The Journal of Economic History, 61 (4), 1009-1036.

Clère, Jean-Jacques (1993). La vaine pâture en France sous l’Ancien Régime: Essai de géographie coutumière. En Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands (pp. 55-78). Paris: Société pour l’histoire du droit.

De Moor, Martina et al. (Eds.). The Management of Common Land in North Western Europe, c. 1500-1850. Turnhout: Brepols.

Díaz López, Julián Pablo (1998). Quemar, ocupar, usurpar y obtener mercedes de tierras, formas de acceso a la propiedad en el xviii: Un ejemplo de Huéscar. Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, (12), 159-173.

Domínguez Martín, Rafael (1996). El campesinado adaptativo: Campesinos y mercado en el norte de España, 1750-1880. Santander: Universidad de Cantabria.

Domínguez Martín, Rafael (2002). Autoconsumo, mercantilización y niveles de vida campesinos en la España atlántica, 1750-1930: Algunas hipótesis a contracorriente. En José Miguel Martínez Carrión (Ed.), El nivel de vida en la España rural, siglos xviii-xx (pp. 287-320). Alicante: Universidad de Alicante.

Duro, Emilio (1972). El monasterio de San Pedro de Rocas y su colección diplomática. Ourense: Instituto de Estudios Orensanos.

Ezquerra, Francisco & Gil Sánchez, Luis (2004). La transformación histórica del paisaje forestal en la Comunidad de Cantabria. En Tercer Inventario Forestal Nacional. 1997-2006. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Fábregas, Ramón et al. (1997). La adopción de la economía productora en el noroeste ibérico. En Antonio Rodríguez Casal (Ed.), O Neolítico Atlántico e as Orixes do Megalitismo (pp. 463-484). Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Fernández Cortizo, Camilo (2000). Economía rural y vida campesina en la Galicia occidental en tiempos de Carlos V. En Antonio Eiras (Coord.), El reino de Galicia en la época del Emperador Carlos V (pp. 171-203). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Fernández Cortizo, Camilo (2001). La tierra de Montes en el siglo xviii: Estructura demográfica y sistema familiar en una sociedad rural. Tesis doctoral. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Fernández Cortizo, Camilo (2004). Los montes vecinales en mano común en la Tierra de Montes (Galicia): Los aprovechamientos agrícolas (xvi-xviii). En Francisco José Aranda (Coord.), El mundo rural en la España moderna (pp. 1065-1078). Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.

Fernández Montes, Matilde (1992). Los aprovechamientos comunales del monte en el cuadrante Noroccidental de España. Anales del Museo del Pueblo Español, (IV), 449-483.

Filgueira, José (1947). El primer vocabulario gallego y su colector, el bachiller Olea (c. 1536). Cuadernos de Estudios Gallegos, (VIII), 602-603.

García Fernández, Jesús (1975). Organización del espacio y economía rural en la España atlántica. Madrid: Siglo XXI.

García Fernández, Jesús (1988). Sociedad y organización tradicional del espacio en Asturias. Gijón: Silverio Cañada.

González González, Manuel (2006). O Vocabulario histórico do galego do profesor J. L. Pensado. Boletín da Real Academia Galega, (367), 201-235.

Guitián, Luis (1999). Los incendios forestales a través de la historia: Pervivencias y cambios en el uso del fuego en el noroeste peninsular. En Eduardo Araque (Coord.), Incendios históricos: Una aproximación multidisciplinar (pp. 149-162). Baeza: Universidad Internacional de Andalucía.

Hernando, Almudena (1996). Aproximación etnoarqueológica al estudio del Neolítico: La utilidad del caso K’ekchí’ para el estudio de la prehistoria europea. En Ángeles Querol & Teresa Chapa (Eds.), Homenaje a Manuel Fernández-Miranda (pp. 193-202). Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Krüger, Fritz (1950). Cosas y palabras del noroeste ibérico I: Un sistema de cultivo arcaico: La quema del monte. Nueva Revista de Filología Hispánica, (3), 231-253.

Lana, José Miguel (1992). Los aprovechamientos agrícolas comunales en el sur de Navarra entre los siglos xix y xx. Agricultura y Sociedad, (65), 361-387.

Lana, José Miguel (2000). Técnicas y procesos de trabajo en la agricultura del sur de Navarra entre los siglos xix y xx. Historia Agraria, (21), 127-156.

Lana, José Miguel & Iriarte, Iñaki (2015). Commons and the Legacy of the Past: Regulation and Uses of Common Lands in Twentieth Century Spain. International Journal of the commons, 9 (2), 510-532.

Lanza, Ramón (2010). Miseria, cambio y progreso en el Antiguo Régimen: Cantabria, ss. xvi-xviii. Santander: Universidad de Cantabria.

Larrea, Juan José (2014). Les cultures temporaires ao sud du Duero (XIe-XVe siècle). En Roland Viader & Christine Rendu (Dirs.), Cultures temporaires et féodalité (pp. 79-100). Toulouse: Presses universitaires du Mirail.

Lasteyrie, comte de (1827). De l’écobuage. Journal des connaissances usuelles et pratiques, 36-89.

López Pérez, María del Mar (2004). Ferias y mercados en Castilla al final del Antiguo Régimen. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

López Sabatel, José Antonio (2009). Uso y transformación en espacio agrario del monte y del estrato arbóreo en la Ribeira Sacra durante los ss. xiv y xv. Cuadernos de Estudios Gallegos, (122), 213-233.

López Sáez, José Antonio et al. (2009). Contribución a la caracterización de los espacios agrarios castreños: Documentación y análisis palinológico de una posible terraza de cultivo en el castro de Follente (Caldas de Reis, Pontevedra). Trabajos de Prehistoria, 66 (2), 171-182.

Lourenzo, Xoaquín (1962). Etnografía: Cultura material. En Ramón Otero (Dir.), Historia de Galiza. Buenos Aires: Nós.

Mariño, Dolores (1979). Notas para o estudio do aproveitamento económico do monte na Galicia medieval. Revista Galega de Estudios Agrarios, (2), 57-75.

Mariño, Dolores (1983). Señorío de Sta. María de Meira (ss. xii-xvi). A Coruña: Nós.

Maroto, José Vicente (2014). Historia de la agronomía: Una visión de la evolución histórica de las ciencias y técnicas agrarias. Madrid: Mundi-Prensa.

Martín Galindo, José Luis (1987). Los cultivos sobre cenizas en el oeste del Bierzo. En José Luis Martín Galindo, Poblamiento y actividad agraria tradicional en León: Estudios de geografía rural (pp. 31-42). Valladolid: Junta de Castilla y León.

Martín Seijo, María et al. (2011). Prácticas agrícolas y gestión de los recursos forestales en el monte gallego entre los siglos xii y xvii: El caso de A Mourela (As Pontes, A Coruña). En Ana María dos Santos et al. (Eds.), Variaçôes paleoambientais e evolução antrópica no Quaternário do ocidente peninsular (pp. 159-170). Braga: APEQ-CITCEM.

Martínez Ruiz, Enrique & Martínez Chamorro, Enrique (1999). Uso histórico del fuego en los montes gallegos: De las quemas agroganaderas a los incendios forestales de los últimos treinta años (1966-1996). En Eduardo Araque (Coord.), Incendios históricos: Una aproximación multidisciplinar (pp. 335-364). Baeza: Universidad Internacional de Andalucía.

Mazoyer, Marcel & Roudart, Laurence (2016). Historia de las agriculturas del mundo. Oviedo: KRK.

Métailié, Jean-Paul (1981). Le feu pastoral dans les Pyrénées centrales: Barousse, Oueil, Larboust. Paris: CNRS.

Mikes, Tünde (2005). Les comunitats i els «bons usos»: Explotació i gestió dels recursos naturals a la Vall de Ribes a l’Época Moderna. En Aymat Catafau (Ed.), Les ressources naturelles des Pyrénées du Moyen Âge à l’Époque Moderne (pp. 87-118). Perpignan: Presses universitaires de Perpignan.

Miñano, Sebastián (1826). Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal. Madrid: Imprenta Pierart-Peralta.

Miret, Josep (2004). Las rozas en la Península Ibérica: Apuntes de tecnología agraria tradicional. Historia Agraria, (34), 165-193.

Murguía, Manuel (1914). Sobre la repoblación de los montes de Galicia. Carta del regente y alcaldes mayores de Galicia a S.M. sobre lo de las Ordenanzas. Año 1574. Boletín Real Academia Gallega, IX (88), 57-61.

Navaza, Gonzalo (2008). As estibadas ou estivadas: Nota etimolóxica. Estudios de Lingüística Galega, (1), 225-233.

Neeson, Jeanette M. (2003). Les terres en jouissance collective en Angleterre 1700-1850. En Marie-Danielle Demélas & Nadine Vivier (Dirs.), Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750-1914) (pp. 39-60). Rennes: Presses universitaires de Rennes.

Ocampo, Joaquín (1984). Asturias preindustrial, 1750-1800: Una aproximación. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, (113), 1049-1072.

Ocampo, Joaquín (1990). Campesinos y artesanos en la Asturias preindustrial (1750-1850). Gijón: Silverio Cañada.

Ortega, María José (2014). Aproximaciones al estudio del monte en el sur peninsular en el s. xviii: El caso del municipio de El Pinar. Revista del CEHGR, (26), 223-244.

Ostrom, Elinor (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Nueva York: Cambridge University Press.

Ostrom, Elinor (2010). Analyzing Collective Action. Agricultural Economics, 41 (1), 155-166.

Overton, Mark (1996). Agricultural Revolution in England: The Transformation of the Agrarian Economy 1500-1850. Cambridge: Cambridge University Press.

Pallares, Mari Carmen & Portela, Ermelindo (2007). Campos e cidades nun espazo redefinido: De Xelmírez aos Irmandiños. A Galicia feudal (ss. xii-xv). En Gran Historia de Galicia. Vol. V. A Coruña: Arrecife.

Pallares, Mari Carmen & Portela, Ermelindo (2015). Para una lectura histórica del paisaje: La impronta medieval. En Gerardo Pereira & Ermelindo Portela (Eds.), El territorio en la historia de Galicia: Organización y control: ss. i-xxi (pp. 97-152). Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Paz, José Cándido (1966). Régimen de los llamados montes de vecinos en Galicia. Vigo: Galaxia.

Pedrouzo, Olga (1981). El Arciprestazgo de Narla en el Antiguo Régimen: Un estudio de Historia rural. Memoria de licenciatura. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Peña, Lydia & Zapata, Leonor (2003). El cultivo del trigo en el siglo xx en la Euskal Herria Atlántica: Apuntes etnoarqueológicos. Zainak, (22), 171-185.

Pérez Álvarez, María José (1996). La montaña noroccidental leonesa en la Edad Moderna. León: Universidad de León.

Pérez García, José Manuel (1981). Aproximación al estudio de la penetración del maíz en Galicia. En Antonio Eiras et al., La historia social en sus fuentes de protocolos (pp. 117-159). Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Pérez García, José Manuel (1990). Le mais dans le nord-ouest de la péninsule ibérique durant l’ancien régime. En Marie-Pierre Ruas et al. (Eds.), Plantes et cultures nouvelles en Europe occidentale, au Moyen Age et à l’époque moderne (pp. 81-102). Flaran: Centre Culturel.

Pérez García, José Manuel (2000). Las utilidades del inculto y la lucha por sus aprovechamientos en la Galicia meridional (1650-1850). Obradoiro de Historia Moderna, (9), 79-107.

Pesqueira, X. M. et al. (2006). Cambios en la estructura y diversidad de matorrales atlánticos de Galicia sometidos a usos tradicionales. En Actas del 5º Congreso Forestal Español-Montes y Sociedad. Ávila: Junta de Castilla y León.

Portères, Roland (1972). De l’écobuage comme un système mixte de culture et de production. Journal d’agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, 19 (6-7), 151-207.

Ramos, José María (2007). Aprovechamientos forestales, ordenanzas de montes y conflictividad social en el norte de Palencia en la Edad Moderna (ss. xvii-xviii). Polígonos. Revista de Geografía, (17), 133-153.

Raposo, Juan Jesús (1996). Régimen jurídico de los montes vecinales en mano común en el marco de la propiedad forestal. Tesis doctoral. A Coruña: Universidade da Coruña.

Rey, Ofelia (1995). Montes y política forestal en la Galicia del Antiguo Régimen. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Rey, Ofelia (2004). Montes, bosques y zonas comunales: Aprovechamientos agrícola-ganaderos, forestales y cinegéticos. En Francisco José Aranda (Coord.), El mundo rural en la España Moderna (pp. 907-964). Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.

Riera, Santiago (1996). Incendis i pertorbacions forestals d’origen antropic durant el neolitic antic al pla de Barcelona. Rubricatum, (1), 35-40.

Ríos, Mari Luz (1997). Transformación agraria: Los terrenos de monte y la economía campesina (ss. xii-xiv). En María del Pilar Torres et al. (Coords.), Espacios rurais e sociedades campesiñas (pp. 145-172). Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Saavedra, Pegerto (1979). Economía rural antigua en la montaña lucense: El concejo de Burón. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Saavedra, Pegerto (1982). Los montes abiertos y los concejos rurales en Galicia en los siglos xvi-xviii: Aproximación a un problema. Cuadernos de Estudios Gallegos, (XXXIII), 179-236.

Saavedra, Pegerto (1985). Economía, política y sociedad en Galicia: La provincia de Mondoñedo, 1480-1830. A Coruña: Xunta de Galicia.

Saavedra, Pegerto (1994). A facenda real na Galicia do Antigo Réxim. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Saavedra, Pegerto (2003). Señoríos y comunidades campesinas: Aportaciones a la Historia rural de la España moderna. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Saavedra, Pegerto (2012). El mundo rural. En Isidro Dubert (Ed.), Historia de la Galicia Moderna (pp. 151-216). Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Saavedra, Pegerto (2014). Le pan de monte: La culture des montagnes communales en Galice (XVIIe-XXe siècle). En Roland Viader & Christine Rendu (Dirs.), Cultures temporaires et féodalité (pp. 168-200). Toulouse: Presses universitaires du Mirail.

Saavedra, Pegerto (2015). El paisaje desde 1500 a 1850: La creación por los campesinos de un «viejo complejo agrario». En Gerardo Pereira & Ermelindo Portela (Eds.), El territorio en la historia de Galicia: Organización y control. ss. i-xxi (pp. 153-250). Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Saavedra, Pegerto (2018). El maíz en el sistema agrario y en la alimentación en Galicia, ss. xvii-xix. Obradoiro de Historia Moderna, (27), 49-80.

Sabio, Alberto (1995). Protestas, delitos forestales e incendios en los montes del Pirineo Aragonés (1860-1930). En Homenaje a Don Antonio Durán Gudiol (pp. 713-730). Huesca: Diputación de Huesca.

Saint-Jacob, Pierre (1935). L’assolement en Bourgogne au XVIIIe siècle (notes et documents). Revue de Geographie Regionale, 11 (2), 207-219.

Sánchez Rodríguez, Ana M. (2003). La agricultura gallega en la crisis del Antiguo Régimen: Tentativas modernizadoras. Obradoiro de Historia Moderna, (12), 223-246.

Sarmiento, Martín (2004). Catálogo de voces y frases de la lengua gallega, 1745-1755. En Antón Santamarina (Ed.), Diccionario de diccionarios. A Coruña: Pedro Barrié de la Maza/ILGA.

Schroeder, Nicolás (2014). Les cultures temporaires en Ardenne belge du Moyen Âge au XIXe siècle. En Roland Viader & Christine Rendu (Dirs.), Cultures temporaires et féodalité (pp. 101-115). Toulouse: Presses universitaires du Mirail.

Sée, Henri (1926). La vaine pasture en France sous la Monarchie de Juillet d’aprés l’enquête de 1836-1838. Revue d’Histoire Moderne et Comtemporaine, 1 (3), 198-213.

Sereni, Emilio (1981). Terra nuevo e buosi rossi: e altri saggi per una storia dell’agricoltura europea. Torino: Einaudi.

Sigaut, François (1975). La agricultura et le feu: Rôle et place du feu dans les techniques de préparation du champ de l’ancienne agriculture européenne. Paris: Mouton.

Sobrado, Hortensio (2000). Economía rural y vida campesina en la Galicia oriental en tiempos de Carlos V. En Antonio Eiras (Coord.), El reino de Galicia en la época del Emperador Carlos V (pp. 205-259). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Sobrado, Hortensio (2001). Las Tierras de Lugo en la Edad Moderna: Economía campesina, familia y herencia, 1550-1860. A Coruña: Pedro Barrié de la Maza.

Sobrado, Hortensio (2003). Los inventarios post-mortem como fuente privilegiada para el estudio de la historia de la cultura material en la Edad Moderna. Hispania, LXIII/1 (215), 825-862.

Sobrado, Hortensio (2004). La fertilisation des terres dans la Galice de l’Ancien Régime (XVIIe-XIXe siècle). Histoire et sociétés Rurales, (21), 39-72.

Sobrado, Hortensio (2018). Algunas precisiones en torno al alcance de las consecuencias económicas, sociales y demográficas del cultivo de la patata en la Galicia de finales del Antiguo Régimen. Obradoiro de Historia Moderna, (27), 139-176.

Sobral, Margarida (2003). Biens et usages communaux au Portugal (1750-1950). En Marie-Danielle Demélas & Nadine Vivier (Dirs.), Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750-1914) (pp. 175-195). Rennes: Presses universitaires de Rennes.

Soto, David (2002). Transformacións productivas na agricultura galega contemporánea: Da Agricultura Orgánica á Revolución Verde (1752-1986): Unha aproximación a partir das macromagnitudes. Tesis doctoral. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Teira, Andrés (2015). Cultivos e froiteiras na Idade Media en Galicia: O conxunto carpolóxico da escavación do Banco de España (Santiago). Gallaecia, (34), 209-226.

Torras, María Luisa et al. (1980). Sobre el comienzo de la agricultura en Galicia. Gallaecia, (6), 51-59.

Vassberg, David E. (1986). Tierra y sociedad en Castilla: Señores, poderosos y campesinos en la España del s. xvi. Barcelona: Crítica.

Viader, Roland (2014). Cultures temporaires et féodalité: Pour une redéfinion des problématiques. En Roland Viader & Christine Rendu (Dirs.), Cultures temporaires et féodalité (pp. 7-31). Toulouse: Presses universitaires du Mirail.

Viader, Roland & Rendu, Christine (Dirs.) (2014). Cultures temporaires et féodalité: Les rotacions culturales et l’appropiation du sol dans l’Europe médiévale et moderne. Toulouse: Presses universitaires du Mirail.

Villares, Ramón (1990). La agricultura gallega contemporánea (1850-1936): Permanencias y cambios. Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, (12), 137-143.

Vivier, Nadine (1998). Propriété collective et identité communale: Les biens communaux en France, 1750-1914. Paris: Publications de la Sorbonne.

Vivier, Nadine (2002). The Management and Use of the Commons in France in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. En Martina De Moor et al. (Eds.). The Management of Common Land in North Western Europe (pp. 143-171). Turnhout: Brepols.

Warde, Paul (2003). La gestion des terres en usage collectif dans l’Europe du Nord-Ouest. En Marie-Danielle Demélas & Nadine Vivier (Dirs.), Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750-1914) (pp. 61-77). Rennes: Presses universitaires de Rennes.

↩︎ 1. Al igual que ocurre en otras zonas de España ( García , 1988; Barreiro , 1997a, 1997b; Aragón , 2001; Mikes , 2005; Lanza , 2010; Pérez Álvarez , 1996; Ortega , 2014) o de Europa ( Vivier , 1998, 2002; Bourin , 2002; De Moor et al. , 2002; Sobral , 2003; Neeson , 2003; Warde , 2003; Charbonnier et al. , 2007).

↩︎ 2. Archivo del Reino de Galicia (ARG), Papeles Cornide, 44813/82. Se transcribirán literalmente todas las citas textuales de la documentación.

↩︎ 3. Archivo Histórico Provincial de Lugo (AHPL), Protocolos, 1467-1, fol. 154.

↩︎ 4. En otros países empleo de serpe y de houe ( Schroeder , 2014: 108). En 1690 en Celanova «se rompen a cultura con azada, con fuerza de brazo y no con bueyes». Archivo Histórico Provincial de Ourense (AHPO), Clero, lib. 260, fol. 19.

↩︎ 5. AHPL, Protocolos, 1620, 6415-5, 2475-3, 1900-4.

↩︎ 6. AHPL, Protocolos, 6415-1, fol. 53.

↩︎ 7. ARG, Papeles de Cornide, 44813/82.

↩︎ 8. AHPL, Protocolos, 1467.

↩︎ 9. AHPL, Protocolos, 6415-1.

↩︎ 10. AHPL, Protocolos, 6416.

↩︎ 11. Archivo Histórico Provincial de Pontevedra (AHPP), Pleitos civiles, G111(10).

↩︎ 12. ARG , Vecinos, 4125/24.

↩︎ 13. ARG , Particulares, 23540/2.

↩︎ 14. En algunas zonas de España la «sed de tierras» en el xviii y xix dio lugar a importantes quemas de montes y bosques ( Díaz López , 1998; Sabio , 1995).

↩︎ 15. ARG , Montes y comunales, 2345/72.

↩︎ 16. ARG , Montes y comunales, 4574/87.

↩︎ 17. AHPP, Concejo, legs. 55, 57.

↩︎ 18. AHPL, Protocolos, 6589/4.

↩︎ 19. En Tierra de Montes los besadoiros están presentes en el 8% de las casas campesinas ( Fernández Cortizo , 2001: 260).

↩︎ 20. ARG, Ejecutorias, 6137/20.

↩︎ 21. ARG, Papeles Cornide, 44813/82.