1. INTRODUCCIÓN

El trueque, en tanto intercambio no monetario de bienes (Anderlini & Sabourian, 1998; Ferraro, 2013; García et al., 2002; Mayer, 2004), ha estado asociado con la obtención de productos diversificados para el autoabastecimiento y no con una práctica lucrativa (Alberti & Mayer, 1974). En estos intercambios de productos por productos, las equivalencias no coinciden con los precios del mercado general (Golte & Cadena, 1986) y constituyen una esfera separada de la del dinero, lo que permite el acceso a bienes que la familia no puede producir, y un mayor control frente a la escasez monetaria y las variaciones del mercado (Alberti & Mayer, 1974; Mayer, 2004).

Si bien, en su caracterización original, aparece ligado a una concepción comunitaria de la producción y del intercambio bajo formas recíprocas y con equivalencias relativamente estables de los bienes que se trocan (Campisi, 2001), no suele incluirse el hecho de que el dinero y los productos también pueden ser intercambiables y coexistir dentro de la misma transacción (Ferraro, 2004). En este sentido, Rabey, Merlino y González (1986) proponen una clasificación para los tipos de transacciones que pueden realizarse por medio del trueque. Por un lado, describen los intercambios de productos cuyas equivalencias son relativamente invariables, como la carne por verdura. Otro tipo incluye intercambios de objetos cuyas equivalencias entre productos y mercaderías se acuerdan por la referencia de un valor en dinero a cada uno, que puede no coincidir con los valores que el mercado capitalista establece para estos productos. Mientras, un tercero hace alusión a la existencia de productos intermediarios que permiten el acceso a otro bien, por ejemplo, cambio de carne por sal, y luego sal por papas.

Esta práctica, cuyo origen se remonta al mundo prehispánico (Uribe, 1986), ha ido adquiriendo diferentes matices en el área andina que derivan, en un sentido amplio, de las características del proceso histórico posterior que aconteció de manera diferencial en los distintos territorios colonizados. En lo particular, el avance del capitalismo como significante económico y social moderno ha ido reconfigurando esta y otras instituciones relacionadas con la reciprocidad y las dinámicas de lo colectivo, provocando, en el mejor de los casos, una existencia sumamente condicionada. En este trabajo nos proponemos explorar las características que asume la práctica en el territorio calchaquí, definido en nuestro análisis por las localidades que integran el departamento de Cachi (Salta, Argentina). Se pondrá el acento, por un lado, en las características que adquieren las formas de intercambio en la actualidad y, por otro, en las intersecciones y mecanismos de relación que mantienen con la economía de mercado.

La investigación propuesta se desarrolló a partir de entrevistas y observaciones de campo sobre la base del actual ejercicio de la práctica y la memoria que los pobladores tenían de su desarrollo en el pasado. Para ello, se realizaron 25 entrevistas semiestructuradas en profundidad a hombres y mujeres adultos que se dedican como actividad principal a la agricultura, o que se criaron en familias abocadas a esta producción o a la cría y pastoreo de animales, así como observaciones de situaciones cotidianas en diversas instancias de intercambio.

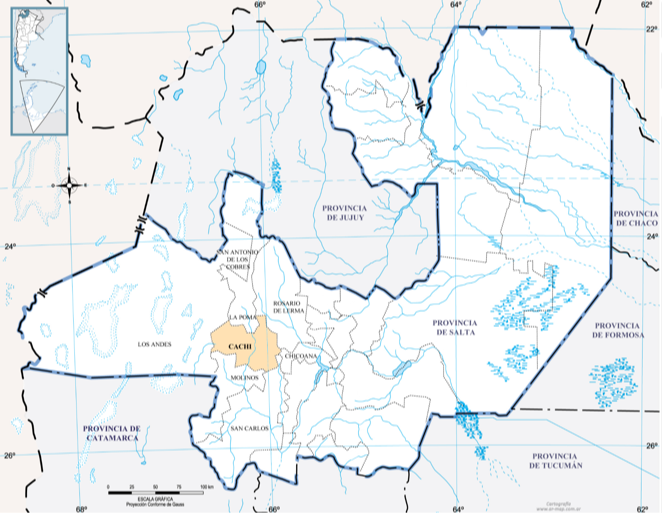

FIGURA 1.A

Mapa de la provincia de Salta donde se destaca el departamento de Cachi

Fuente: elaboración propia a partir de mapa político ( ).

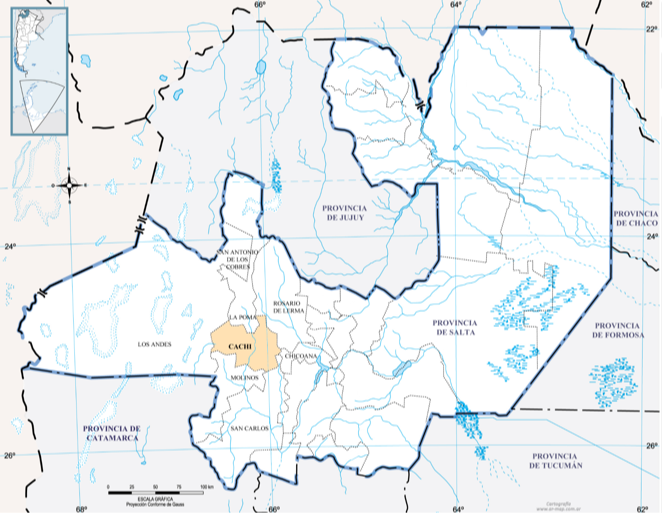

FIGURA 1.B

Ubicación de las principales localidades y parajes mencionados en el texto

Fuente: recuperado del Instituto Geográfico Nacional ( CACH.pdf).

Los trabajos de campo tuvieron lugar entre los años 2014 y 2019 con los pobladores de diversas localidades y parajes del departamento de Cachi (Cachi, Cachi Adentro, Las Pailas, San José en el municipio de Cachi, y Buena Vista, Punta del Agua y Palermo Oesteasí como la localidad de Payogasta, en los límites de esta jurisdicción) (Fig. 1). Geográficamente configuran el sector norte del valle Calchaquí, un paisaje atravesado por el río homónimo que hace posible el desarrollo de una agricultura bajo riego, destinada al autoconsumo y a la producción de cultivos de renta.

2. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y DEMOGRÁFICAS DE CACHI

El departamento de Cachi está ubicado al oeste de la provincia de Salta, en el noroeste argentino. Esta jurisdicción limita con los departamentos de Los Andes al oeste, La Poma hacia el norte, Rosario de Lerma y Chicoana al este, San Carlos al sudeste y Molinos hacia el sur (Fig. 1). Está comprendida por dos municipios que se denominan como sus localidades cabeceras, Cachi y Payogasta, y cuenta con varios parajes rurales donde reside gran parte de la población. De acuerdo con el último censo nacional de población y viviendas realizado en 2010, la población rural de Cachi representa un 64% del total de habitantes del departamento, que comprende 7.315 personas (INDEC, 2010). En este contexto, el asentamiento en zonas rurales está relacionado con las principales actividades que desarrolla la población, vinculadas a la agricultura bajo riego en zonas irrigadas del departamento y la ganadería, que implica un patrón aún más disperso de instalación (Manzanal, 1995).

La zona se enmarca en una unidad geográfica de valle mesotermal, caracterizada por una depresión geológica que transcurre a modo de franja a lo largo del río Calchaquí con orientación general N-S. Se ubica adyacente al margen oriental de las sierras Subandinas, y tiene una altura entre 2.000 y 3.000 ms. n. m., descendiendo de norte a sur.

El paisaje del valle se caracteriza por casas bajas, principalmente de adobe, acompañadas por su chacra y su corral (Fig.2). Las actividades agrícolas bajo riego son preponderantes, junto al complemento de la ganadería de ovinos y caprinos (Arqueros, 2016; Cieza, 2010; Frere, 2004; Manzanal, 1987, 1995; Pais, 2011; Teves, 2005, 2011), y constituyen las principales fuentes de ingresos y empleo de la población (Cieza, 2010; Manzanal, 1995). Entre los cultivos agrícolas más frecuentes se encuentran la vid, el pimiento para pimentón y la alfalfa (Manzanal, 1995; Pais, 2011), así como diversidad de hortalizas, poroto, especies aromáticas como el comino, y cultivos de autoconsumo (cereales como el maíz y trigo, papas andinas o criollas, habas y hortalizas) (Cieza, 2010; Manzanal, 1987, 1995).

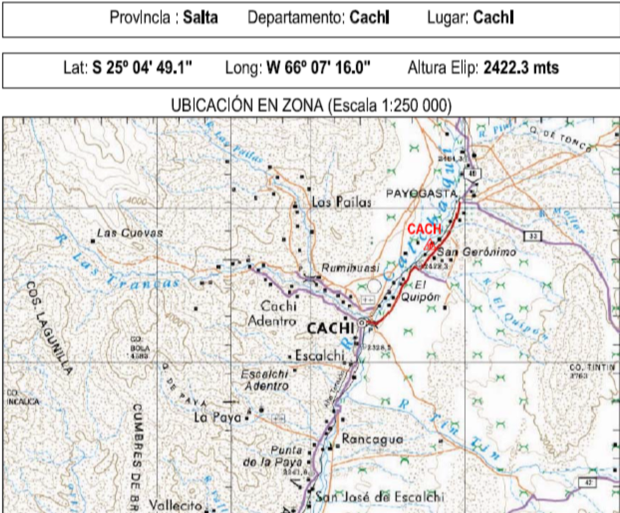

FIGURA 2

Paisaje agrícola del paraje Cachi Adentro

Fuente: imagen tomada por las autoras.

3. FERIAS Y VIAJES DE INTERCAMBIO EN EL NOROESTE ARGENTINO

Antes de analizar la problemática del valle, es importante detenernos en los matices que adquiere esta práctica del trueque en el escenario más próximo, con el que se comparte un mismo entramado cultural e histórico. En la región, actualmente se registran dos formas de intercambio que habilitan la complementariedad entre productores de distintos pisos ecológicos. Una de ellas se da en los espacios de las ferias, y otra mediante la arriería, es decir, viajes de intercambio a loma de burro desarrollados en general por poblaciones puneñas para acceder a bienes de los valles. La organización de estas caravanas de intercambios, que implican la movilidad de un grupo para obtener bienes propios de otra zona, han sido enmarcadas como estrategias de diversificación (Göbel, 1998) comunes en las comunidades andinas para posibilitar el acceso a productos de distintos pisos ecológicos1 (Salazar, 2010: 86), mediado por relaciones de reciprocidad con gente de otras comunidades (Hocsman, 2010). En este marco, García et al. (2002) sitúan los viajes con caravanas de burro desde la región puneña de Antofagasta de la Sierra hacia los valles Calchaquíes dos o tres veces al año para realizar intercambios. Estos consistían en lana y tejidos, charqui, cueros, hierbas medicinales y sal de la zona,cambiados por fruta y verdura fresca de altitudes menores en Semana Santa, y también por harinas de maíz y í«la persistencia del trueque permite cierta seguridad para obtener al menos lo necesario para subsistir» (ibid: 20-21). Por más que en la actualidad se puede acceder a distintos bienes aun en los poblados más aislados, esta práctica permanece en estos lugares, mientras que en otras localidades de Antofagasta de la Sierra se ha realizado hasta hace veinte años aproximadamente (ibid). Por otro lado, en la región de Puna, Quebrada de Humahuaca y valles del este, en Jujuy, también se efectuaban y aún se realizan intercambios mediante trueque de productos que no se producen en forma local (Arzeno, 2001). Otro recorrido refiere a Santa Rosa de los Pastos Grandes hacia lugares del valle Calchaquí como La Poma, finca Luracatao y Cachi, donde vendían o cambiaban panes de sal por maíz hasta, por lo menos, mediados del siglo xx (Abeledo, 2013).

Por otro lado, en la Puna atacameña el rol de la arriería también ha sido central en el abastecimiento de recursos para diversas zonas productivas que se encontraban articuladas a partir de este tipo de intercambios (Morales et al., 2018; Molina, 2011). Así, la movilidad en esta zona entre comunidades argentinas y chilenas ha sido permanente hasta mediados del siglo xx (ibid). Incluso, en la década del 2000 se han revitalizado los viajes a un lado y otro de la frontera, asociados a ferias de intercambio, invitaciones a eventos deportivos y otras celebraciones colectivas donde se establecen los intercambios, aunque los vínculos son menos estables y se realizan más por una cuestión reivindicativa que económica (Morales et al., 2018; Bergesio & González, 2020).

Uno de los eventos de gran congregación es la feria denominada Manka Fiesta, realizada en La Quiaca (Jujuy) en forma anual, cada tercer domingo de octubre. Allí asisten productores artesanos, agricultores y ganaderos de una gran área tanto argentina como boliviana, y dura aproximadamente una semana (Campisi, 2001; Karasik, 1984). Si bien existen otras, tanto en la Puna como en Iruya en el noroeste argentino (Karasik, 1984), la Manka es la más antigua, grande y persistente de la provincia en mantener la lógica del intercambio campesino (Bergesio, González & Golovanevsky, 2016). La organización de estas ferias responde a momentos del ciclo agropastoril y calendario ceremonial, por lo que se agrupan unas hacia finales de verano y otras en invierno o primavera, además de combinarse con el trabajo asalariado estacional. Estos espacios, si bien funcionan como estrategias de acceso a bienes que no se producen, y la finalidad del intercambio de bienes campesinos es el autoabastecimiento en lugar de la búsqueda de ganancia (Karasik, 1984), están penetrados por lógicas capitalistas que les imprimen ciertas características (Bergesio & González, 2020). Así, el dinero interviene en algunos intercambios y «[…] cada vez avanza más el uso de la moneda como patrón de medida y medio de pago, y eventualmente de acumulación] (Karasik, 1984: 55), utilizándololos comerciantes para vender productos industriales o los acopiadores de fibra, por ejemplo, para comprar productos a bajo precio (ibid). En este sentido, hay una distinción por parte de los campesinos:

[…] entre los productos de intercambio: «para la plata» y «para el cambio» o «cambalache», siendo estos últimos los que prevalecen, e incluso muchas veces se sostienen tasas de intercambio basadas en medidas tradicionales. Esta doble clasificación atiende a distintos mecanismos de circulación de los bienes articulados sin embargo dentro de un mismo sistema (Karasik, 1984: 63).

Además, el caso de la Manka se ha vuelto un evento conocido por su traducción como la Fiesta de las Ollas, que está incorporada incluso en el calendario turístico de la provincia de Jujuy (Campisi, 2001). De esta manera, en la actualidad los trueques pueden darse en los viajes interzonales de intercambio personal o fiestas y rituales comunitarios, pero lo más común es que se concreten en los espacios de las ferias, donde se combinan aspectos económicos, sociales, festivos y rituales (Bergesio & Montial, 2010). En los últimos años, si bien los viajes de intercambio a grandes distancias han estado en franco retroceso, los trueques se siguen dando en ocasiones festivas y entre parientes, coexistiendo con la compraventa, de modo de obtener una amplia gama de productos (Hocsman, 2010).

Algunos trabajos para nuestra área de investigación registran la práctica hasta hace al menos una década (Torres, 2004), señalando este tipo de intercambios en eventos festivos (Pais, 2011),a partir del interés en productos de distintos pisos ecológicos (Cieza, 2010). De esta manera, los viajes desde la Puna hacia la región de los valles permitían el acceso a productos que no estaban disponibles en las zonas ecológicas de residencia (Abeledo, 2013), integrando los circuitos de caravaneo arriba descriptos (García & Rolandi, 2000; Bugallo, 2008). En algunas oportunidades, se encuentran menciones etnográficas referidas a que llegaban a Cachi mulas con cargas de cueros o sal que se trocaban por bolsas de maíz, a razón de una carga de sal por tres almudos de cereal. A veces subían las bolsas con los granos, pero, en otras oportunidades, las hacían moler en el molino de Payogasta, de manera de aprovechar el viaje para obtener directamente las harinas. Las investigaciones en este molino histórico indican que los contactos con la zona de la Puna, y en particular San Antonio de los Cobres, eran frecuentes y, por tanto, es posible que esta práctica económica se haya desarrollado desde mediados del siglo xix, cuando el molino entró en funcionamiento,hasta la mitad del siglo xx (Pifano & Páez, 2020; Pifano, Ermili & Páez, 2021).

Si bien no disponemos de datos específicos para la época colonial, es posible inferir que la complementariedad de recursos entre ecologías diferentes tiene raíces mucho más profundas. La información arqueológica disponible para el sitio Las Pailas, dentro del área de estudio, sugiere la presencia de algunas materias primas que no son del lugar y que habrían llegado a partir de circuitos de movilidad. Tal es el caso de obsidianas clasificadas como pertenecientes a las variedades ona, quirón, zapaleri y tocomar, provenientes del área de Puna (Carbonelli, 2014). El ingreso de estas rocas, a través de rutas especializadas, permitió la elaboración de instrumentos que sirvieron para la caza de animales, y que también fueron encontrados en ofrendas rituales en lugares del valle (Páez, Lynch & Besa, 2014) dando cuenta del importante valor simbólico y social que tenían estos materiales para el período que se extiende desde el 900 d. C. hasta la llegada de los españoles a la región, hacia 1532. Para momentos anteriores a estas fechas, también se identificaron estas materias primas alóctonas (Rivolta, Cabral & García de Cecco, 2020), y si bien su presencia no es tan conspícua, alienta a pensar que la circulación de bienes entre diferentes pisos ecológicos ocurría, al menos, desde el primer milenio de la era cristiana. Esta práctica también está documentada a partir de otras vías de análisis, como es el caso de la iconografía de piezas utilizadas para la textilería, identificadas en sitios locales y que se pueden relacionar con otras regiones del noroeste argentino (Sprovieri, 2014). En estos casos, no es posible identificar tan fácilmente si lo que se está moviendo son los bienes ya producidos o las ideas que le darán origen; no obstante, representan un indicio del temprano contacto entre el valle y otras geografías.

4. LAS FORMAS DE TRUEQUE QUE SE CONSERVAN EN LA ACTUALIDAD

A partir de los trabajos de campo realizados entre el año 2014 y 2019, hemos podido registrar y analizar la dinámica que toman los intercambios en Cachi, así como la forma en que se ven condicionados por los avances de las políticas neoliberales, que resuenan con mayor fuerza a partir de la década de 1990.

Hasta hace cinco o seis años, algunos mencionan diez, era frecuente la llegada de personas que vivían a mayores altitudes a parajes del valle pautados y conocidos por todos. En estos lugares, o bien se congregaban las personas para realizar intercambios, o partían los visitantes desde allí hacia las casas de las familias para propiciar las transacciones. Generalmente se disponía de días y horarios preestablecidos en los que bajaba la gente de algunos parajes de la Puna,como San Antonio de los Cobres o Susques, en burros, con tejidos y panes de sal, y los intercambiaban por cereales o tubérculos que crecían en el valle. La cría de llama u oveja en estas latitudes mayores permitía la producción de lana con la que se elaboraban guantes, chalecos, sacos, pulloveres y telas de barracán (lana de oveja); mientras, la producción del valle contemplaba todo aquello que pudiera ser cultivado en las zonas bajas, mayormente trigo, maíz y papa, y también frutas frescas o disecadas, según la época. La base para el cambalache era la medida de los recipientes donde se cambiaban los productos, en principio, y su monetarización después, es decir, cada una de las partes fijaba un valor aproximado en moneda que servía para orientar las transacciones. Algunos relatos hacen referencia a que bajaban 30 o 40 burros, lo que sugiere que los viajes serían concurridos y organizados. En este sentido, las personas rememoran que:

Antes venía mucho la gente de San Antonio, traían de allá tejidos, sal, de todo y de acá se iban cargados con maíz más que nada. Sabían cambiar una carga de sal con tres almudos de maíz o trigo en el molino por ejemplo. Pero no veo ya, se va perdiendo. Hasta 1995 que mi hija era chiquita y vivíamos en La Poma me acuerdo que bajaba la gente que venía hasta acá a cambiar con los burritos, después mermó y ya no vienen (F.,Payogasta, 2015).

Intercambiar ahora no, antes era eso, por ejemplo la gente del cerro traía carne, queso, lana y hacíamos, de aquí le dabas maíz, trigo, fruta. Antes se tenía un tacho que llamaban almud y medían por un almud de trigo, entonces te dejaban la carne por dos almud llenitos de maíz o trigo. Venían más para el invierno porque tenés la cosecha aquí y ellos traen la carne, el queso. A veces venía otra gente de allá de San Antonio y de distintos lados a cambiar, de Santa Rosa de los Pastos Grandes daban la vuelta por el Nevado, otros bajaban por Las Cuevas. De San Antonio traían el pan de sal y de ahí quebrábamos, molíamos en la pecana y teníamos la sal fina ahí y la gruesa para hacer el queso. Entonces decían te dejo dos panes por un almud de trigo, sino tenías no cambiabas y si por ahí tenías plata bueno, o por fruta disecada manzana, pelones, eso se guarda. También antes venía una señora a cambiar tejidos. Traía chalecos, mantas, medias, gorras así y cambiaba por fruta o maíz porque en ese lugar donde ellos viven dice que no se puede poner nada por la nieve. Después traen yuyos que no se encuentran aquí, por ejemplo, yo he ido a buscar ahora que están en la plaza rica rica, pupusa esas cosas que no hay aquí entonces trae la gente de allá (N.,Cachi Adentro, 2018).

Hasta hace 6 años será venían a cambiar a las fiestas patronales de Payogasta. Pero en el pueblo se consigue todo y hay más contacto con el turista, en los parajes de se da más el trueque, en Buena Vista se ponen verduras y cambiamos. Acá no es como en Buenos Aires que cada cosa tiene su valor, sino que cambiamos por lo que no tenemos (J., Buena Vista, 2017).

En la actualidad, las transacciones entre los productores de la parte baja del valle y la Puna ocurren a través del comercio, ya sea entre los pequeños productores directamente o a través de puntos de venta, como es el caso de puestos en las ferias en los eventos festivos, o los negocios de Cachi o Payogasta. El mejoramiento de los caminos y la adquisición de otras formas de movilidad hacen que el desplazamiento de quienes bajan de las localidades puneñas sea en camionetas o medios de transporte similares, lo que también implica una administración diferente del tiempo y un cambio en la organización y en las relaciones laborales. Incluso los momentos del año en que suelen hacerlo coinciden con fechas de interés turístico, cuando llegan a Cachi contingentes de visitantes que son los que mayormente consumen los productos ofrecidos en los espacios de ferias y festividades que organiza el municipio. En estos lugares de encuentro, la gente de la Puna vende sus guantes o chalecos de lana de llama, de gran interés para el turismo de la ciudad.

También se menciona que hasta no hace mucho tiempo tenía lugar el cambio de productos agropecuarios por aquellos que se vendían en los almacenes, pero esta práctica fue perdiendo interés, en particular por los comerciantes, que necesitaban el dinero para comprar mercadería para continuar su negocio. En los relatos se observan algunas tensiones que se manifiestan en la clasificación en viejos y nuevos almaceneros, los primeros con mayores posibilidades de responder a las necesidades de intercambio de los pobladores locales, y los segundos más influenciados por los requerimientos de la circulación del dinero. Así:

El trueque uno iba y cambiaba las cosas. Con los almaceneros ahora ya es plata directo. A veces vienen productores con sus quesos a cambiar con los almaceneros, pero se hace muy poco porque aquí la gente que tiene comercio necesita la plata para comprar su mercadería. Y los que bajan a vender el queso también, el almacenero les paga y ahí nomás ellos compran lo que necesitan, todo es con plata (E., Payogasta, 2018).

El trueque bueno cambiábamos traíamos el queso y nos daban yerba, coca, azúcar, arroz, café. Hasta la década del 80, 85 que se empezó a perder, ya se han muerto los viejos almaceneros y empezado a salir los nuevos y ya ahí no con la plata, si no, no quieren cambiar. No hay almaceneros que te cambien, van quedando menos y ahora ya no hay ninguno (H., Cachi, 2017).

Hoy en día, el intercambio de productos por el valor de uso de las cosas, con el que tradicionalmente se asocia la práctica (Burchard, 1974), es bastante infrecuente. Los registros de los que disponemos hacen mención a lo que la gente recuerda de sus padres o abuelos y mayormente se restringe a parajes más alejados de la concentración de los principales centros poblados del departamento. Lo más habitual es que se venda aquello producido para, con ese dinero, poder acceder a los productos necesarios y, en aquellos casos donde esto no es posible, se recurre al intercambio, cuyo valor de los productos es fijado en moneda. Por esto mismo, suele ocurrir entre vecinos y no necesariamente está sujeto a una zonificación altitudinal, como en el caso de los intercambios con la Puna que mencionamos.

A veces por ahí como ahora ya casi todo va por el precio, si la arveja vale más le puede dar 3 kilos por 5 de maíz así es, pero más antes no era tanto y tanto ahora no dicen que la arveja vale maíz que el maíz […] a la abuela así hacía ella nos mandaba con habas por maíz o sino con maíz por habas a los vecinos, pero 5 kilos de habas por 5 kilos de maíz, y ahora no, ahora dicen que la arveja vale más, ya van los 3 kilos de arvejas por 5 o 6 de maíz, sí así lo hacen (M., Las Pailas, 2018)

Antes por ejemplo existía mucho el trueque, por ejemplo, te doy un almudo de maíz, dame cordero. Ahora no, por ejemplo, el almudo de maíz son 10 kilos y más o menos te fijás cuánto vale y cuánto vale el cordero, equilibrando […] dinero de por medio. Sí ya eso se perdió, lo de antes, lo que era un trueque derecho (A., Cachi, 2019).

Ahora ya no son trueques porque calculan tantos pesos por tantos pesos. Antes con los cambios o trueques se conseguía lo que no teníamos, pero después ya ha dejado de funcionar, hará seis años. Por ejemplo, cambiabas porotos por alguna otra bolsa de azúcar o harina. Era almudo por almudo. Ahora no, ahora vamos kilo a kilo, precio a precio. Un balde o almud de maíz por uno de arvejas era, por ejemplo, o cuando se cosechan habas, le llevo cinco kilos al vecino y él me da cinco kilos de arvejas, ahora te la cambian por 3 kilos porque saben que vale más, pero antes no era así (D., Cachi, 2015).

Para estos intercambios, ya no se utiliza la palabra trueque o cambalache, que en todo caso se identifica con las ferias o con la llegada de personas de la Puna que se acercaban a realizarlos, sino que recurren a la denominación de cambio. Sin embargo, la dinámica no dista demasiado una de otra. La diferencia radica, fundamentalmente, en el carácter coyuntural de estas transacciones, sostenidas sobre las necesidades inmediatas de los vecinos, y en que en muchos casos, los productos trocados son aquellos que no ha sido posible colocar en el mercado local. Hay casos en que los cambios también incluyen comidas, como el caso de una entrevistada que menciona que había cambiado locro, que no había podido vender, por porotos, que necesitaba para cocinar.

La mayoría de los productos cambiados provienen de las huertas del fondo del valle y productos ganaderos de mayor altura, aunque también se incorporan al circuito aquellos que no se obtienen en Cachi y son comprados en la ciudad de Salta. Estas transacciones pueden realizarse en diferido, y no necesariamente complican el intercambio, porque los participantes reconocen el compromiso y, más tarde o más temprano, entregan el producto acordado. Así:

Si vos tenés tomate, los hermanos vienen y llevan tomate, a lo mejor en algún momento nosotros no tenemos choclo y los hermanos tienen, bueno vienen y te dan el choclo a cuenta del tomate que se han llevado en algún momento. Esas prácticas siguen estando (U., Cachi, 2019).

Asimismo, también se habla de intercambio con relación a prestar fuerza laboral en determinados períodos del ciclo agrícola, e incluso ceder agua de riego en momentos de mayor requerimiento, actividades que refieren como torna. En relación con la primera, implica que varias familias se junten para desarrollar un trabajo coordinado en momentos como la siembra o la cosecha, cuando se requiere mayor demanda de fuerza de trabajo, en determinado rastrojo de una de ellas. La familia anfitriona organiza la comida para compartir y brindar a quienes prestan ayuda, y luego retribuyen la colaboración asistiendo en las tareas de las otras familias, y así van rotando, colaborando entre sí. Esta forma, si bien no se inscribe dentro de las referencias al trueque propiamente dichas, apela a los mismos principios de reciprocidad, dando cuenta de su arraigo en las formas de organización que mantiene la comunidad.

La labor del trabajo en el campo antes era por torna, es decir, se ayudaban unos a otros, por ejemplo, esta semana le tocaba a Pérez ir a desyuyar o a carpir el campo, la plantación. La próxima semana tocaba a la familia Cruz así que los de Pérez se venían todos a ayudar, y así trabajaba la gente, o sea se manejaba poco el tema de dinero, todo era por torna. Y también el manejo del agua. Decían me voy a prestar agua, tocaba el turno al vecino pero justo tenía la plantación entonces iba y le pedía el agua, así hacían, cuando le tocaba el turno le devolvía, todo se manejaba tipo trueque. Y ahora algunos todavía manejan eso, pero en cuanto a la labor no, se paga el día, y se maneja por horarios: entra a las 8 a las 12 en punto sale, entra a las 2 de la tarde a las 6 de la tarde ya, no se quedan ni un minuto más ni un minuto menos (M., Buena Vista, 2014).

En otras oportunidades, el intercambio de trabajo por productos es una transacción posible que permite, por ejemplo, la cosecha de los campos en aquellos casos en los que no se puede pagar el servicio o la totalidad de él y se entrega, a cambio, parte de los productos de la recogida. Suelen abonarse servicios agrícolas como el arado con tractor, parte con dinero y parte con aquello obtenido al levantar la cosecha.

5. LA PRÁCTICA DEL TRUEQUE Y SU RELACIÓN CON LAS DINÁMICAS PRODUCTIVAS REGIONALES

Hay acuerdo en los registros obtenidos acerca de una pérdida paulatina de estas formas de organización que ha llevado a que, en muchos casos, los entrevistados duden acerca de incorporar tal o cual práctica como trueque. Sin embargo, conserva un fuerte arraigo en la memoria colectiva, lo que hace que lo reconozcan como una experiencia característica del valle, aunque ya no se practique con la misma asiduidad de antes.

Es difícil identificar un origen para estos cambios, sobre todo teniendo en cuenta la influencia del contexto social y económico, y su vertiginosidad tras la configuración del Estado-nación en el siglo xix. Sin embargo, algunos aparecen como más incisivos, en tanto actores fundamentales en los procesos relacionados con la globalización y el mercado en la región calchaquí.

La llegada del ferrocarril a las provincias del norte, como consecuencia del desarrollo del modelo agroexportador en el país, significó no solo una mayor integración territorial, sino también la colocación de las materias primas de la región pampeana en detrimento de las economías regionales (Plaza, 2000; Martirén & Moyano, 2019). Esto introdujo nuevos productos y propició otras necesidades, reconfigurando así el mapa productivo de la región y, como consecuencia, del valle. Asimismo, el trazado de la Ruta Nacional 40 hacia 1935 en Cachi agilizó la vinculación con la capital salteña y otros puntos de la provincia, y proporcionó, además de un cambio en los hábitos de consumo, un mayor acceso a distintos bienes a través del intercambio económico. Uno de los productos más emblemáticos es el pimiento para pimentón, que se introduce hacia finales de la década de 1930 directamente como un cultivo de renta (Marinangeli & Páez, 2019) y, por tanto, ajeno a las relaciones de intercambio no monetarizado. En la segunda mitad del siglo xx, este cultivo fue incrementando su producción hasta superar la de granos y forrajes, y configuró la orientación productiva del área hacia la agricultura (Manzanal, 1995). A diferencia de las principales producciones comerciales anteriores, centralizadas en manos de los patrones de las haciendas, el pimiento fue un cultivo que también desarrollaron para su comercialización directa los pequeños productores. En gran medida, esta situación se explica por la adquisición de fragmentaciones de tierra por parte de los arrenderos de la ex Finca Hacienda de Cachi, expropiada en el año 1949, por las cuales debían abonar un canon para obtener la propiedad. De esta manera, las personas comenzaron a comercializar este cultivo ellos mismos –ya no a través del patrón– y con el dinero abonar el pago por el acceso a la tierra (Borla, 1993). Este cultivo daba grandes rindes económicos y tuvo en principio unaalta productividad, por lo que se difundió ampliamente en los años siguientes, constituyéndose así en el principal cultivo comercial del valle Calchaquí (Arqueros & Manzanal, 2004; Cieza, 2010; Frere, 2004; Manzanal, 1987; Pais, 2011). En este contexto, se consolidó una mayor orientación a los cultivos comerciales por sobre los de autoconsumo, centrada en la producción agrícola con el pimiento para pimentón, mientras que cultivos como la papa, el trigo y el maíz en sus distintas variedades fueron desplazados en proporción, vinculados en mayor medida al autoconsumo o destinados a una circulación netamente local (Marinangeli et al., 2016).

La comercialización del pimiento para pimentón se efectuaba en mayor medida con acopiadores que llegaban a la zona y lo compraban a granel, en vaina y desecado. De acuerdo con los relatos de los interlocutores, era frecuente conceder la cosecha a medieros o intermediarios que la vendían a los acopiadores o molinos en distintas ciudades, y les entregaban como forma de pago harina, azúcar y toda la compra grande de alimentos para el año hasta la próxima cosecha.

Antes cambiábamos poroto, pimiento, comino con mercadería. Venían de los almacenes a vender a domicilio, traían harina, azúcar y después venían a retirar ya los kilos de productos y llevaban, así vivíamos. Los comerciantes que venían de Tucumán, de Montero con el camión pesaban el pimiento, la cebolla y pagaban la plata. En ese entonces he aprovechado a comprarme el lote aquí para hacer mi casa (J., Cachi Adentro, 2015).

Estas transacciones ocurren hasta mediados de la década de 1980, cuando el pimiento comienza a ser comercializado de acuerdo a los precios que fija el comprador. Para esos momentos, además, suceden una serie de cambios productivos impulsados por el modelo económico neoliberal imperante en el país, vinculados a prácticas como la incorporación de nuevos productos, paquetes tecnológicos, apertura a nuevos mercados, entre otros (Reboratti, Arzeno & Castro, 2003). Estos cambios, además de generar una intensificación de las actividades agrícolas en la zona, implican una modernización en la organización del trabajo a través de la mecanización y tecnificación productiva (Villagrán, 2014).

En la actualidad el precio al que se vende el pimiento para pimentón es regulado por el Estado que fija un piso –que no suele cumplirse–, e incluso los productores se comunican con el mercado de Salta para saber el valor de la cosecha y tratar de disputar el precio a los camiones que se acercan a retirar la producción. Asimismo, producen otros cultivos de renta, como el poroto pallar, tomate, cebolla, zanahoria, entre otros, a los que se orienta gran parte de la labor agrícola en detrimento de otros cultivos de tradición más local (Marinangeli et al., 2016). Por su parte, la mayor comunicación a través de las señales de teléfono e internet posibilita conocer los precios que se manejan en Salta para los productos agrícolas, lo que hace que constantemente se actualicen los valores monetarios que median las prácticas de intercambio de los productos no comerciales.

Otro de los aspectos que influye en detrimento de los intercambios no monetarios se relaciona con la cambiante configuración territorial del valle, que tiende a concentrar una mayor población dentro del ejido urbano, lo que repercute en el despoblamiento de las zonas altas e intermedias, relacionadas con la cría de animales (Jakel & Páez, 2020), que en décadas pasadas proporcionaba la carne y la lana que se intercambiaba por los productos agrícolas. En parte, esta movilidad tiene que ver con la escasez de agua que afecta estas zonas no solo para el riego de las plantas, sino también la bebida de los animales, lo que condiciona en muchos casos la migración hacia lugares más poblados para emplearse en otras actividades no relacionadas con lo agropecuario.

En consonancia, también surgen nuevos actores asociados con actividades económicas en auge en las últimas décadas, como es el caso de la producción vitivinícola para la elaboración de vinos de altura y el turismo. Si bien estas actividades generan expectativas de trabajo en la población joven, lo cierto es que no solo no producen gran cantidad de nuevos empleos, sino que repercuten en el valor de la tierra (Pais, 2010) a la que podría acceder la población de menor edad para residir y trabajar. Por su parte, este mismo grupo etario, que antes colaboraba con la familia en las actividades de siembra y cosecha, termina emigrando, tanto hacia la capital provincial para completar sus estudios como a otras ciudades del país para estudiar o buscar empleo (ibid). Estas dinámicas alteran la configuración de los espacios, la disponibilidad de la fuerza de trabajo, la organización de las labores, las expectativas frente a la actividad agrícola y los tipos de cultivos que se producen, los vínculos entre la población, entre otros, que contribuyen a la configuración de la agricultura y la circulación de los cultivos en la actualidad.

6. EL AVANCE DEL MERCADO SOBRE LAS FORMAS DE INTERCAMBIO

Las demandas productivas de orden local y regional de los últimos años han ido condicionando el tipo de cultivos con mayor desarrollo, por un lado, y, por otro, un reperfilamiento de los destinos de esa producción, que originalmente estuvo orientada al autoconsumo. De esta manera, el avance del cultivo de pimiento para pimentón y el reciente auge de la producción de vinos de altura, que empezó a desarrollarse a partir de capitales extranjeros en la década de 1990, han reconfigurado la dinámica productiva cacheña, ponderando al mercado como el destinatario principal de las actividades agrícolas (Marinangeli & Páez, 2019).

Este desplazamiento ha tenido un impacto no solo en el desarrollo de los cultivos tradicionales, sino también en todas las formas de relación que acompañan la producción con fines comerciales. Uno de estos cambios tiene que ver con la incorporación de mayor cantidad de intermediarios en la cadena de comercialización, lo que repercute en la ventaja económica que le queda a los productores. Esto se aplica particularmente en el caso del pimiento, ya que para la vid, casi la totalidad del proceso, desde la siembra hasta la producción de los vinos, es realizada por los productores, quienes además suelen ser propietarios de la tierra. Amén a estas diferencias, que no son menores considerando que se trata de productores disímiles en cuanto a sus posibilidades económicas, el ajuste de la producción a los principios y condicionamientos del mercado no difiere sustancialmente, y deriva en una exacerbación de la inequidad y la alienación entre los medios de producción y la fuerza de trabajo.

Por otro lado, y vinculado con lo anterior, también se produce una modificación del sentido de lo colectivo como esquema de organización económica y social, y de la complementariedad como garantía de acceso a todos los productos necesarios. Cada familia produce en su chacra una variedad limitada de cultivos y accede al resto a partir de la compra en la medida de sus posibilidades, o bien apela exclusivamente a la segunda opción. Esto tiene que ver, además, con el desarrollo de nuevas necesidades que pueden ser satisfechas solo a partir de la circulación del dinero. Los mecanismos implicados en los intercambios, por su parte, implican un ajuste colectivo de las necesidades reales a las posibilidades del contexto. En otras palabras, se consume lo que se produce o lo que se puede obtener a partir del intercambio. En cambio, en un esquema dirigido por la oferta y la demanda, se puede acceder a todo aquello que el dinero permite, lo que genera un espectro infinito de potenciales necesidades creadas coyunturalmente, y que se configuran como tales en tanto sean funcionales al mercado. En este caso, los sujetos responden a necesidades fijadas externamente por la misma estructura capitalista, que tiende a homogeneizar –en un marco de globalización– el espectro de necesidades, ampliando las fronteras del consumo.

La vía del consumo para la satisfacción de las necesidades tiene implicancias muy importantes en la vida social, en los vínculos familiares, laborales e incluso en las actividades de esparcimiento y ocio. Los entrevistados enfatizan transacciones individuales y dentro de un rango más reducido de vínculos sociales. Hay una disociación explícita entre las relaciones familiares y comerciales. Expresiones como «no hay familia para la plata» (E., Payogasta, 2018) cobran mayor dimensión si se tiene en cuenta que la base de la economía hasta no hace mucho tiempo estaba sostenida a partir de los lazos del núcleo familiar con la familia extensa y la comunidad, tal como se observa en los relatos de los entrevistados de mayor edad. Esta reconfiguración de la estructura social representa, a su vez, una garantía para el sostenimiento de los principios del mercado sobre cualquier otra forma económica, que empieza a verse con nostalgia como la memoria de un tiempo pasado.

En este sentido, la tercera vía de ingreso del mercado se relaciona con su accionar sobre la conciencia social. Un ejemplo claro está representado por las prácticas tradicionales sostenidas por fiestas colectivas realizadas periódicamente por gran parte de la población, como es el caso del ritual de la Pachamama. En él se ofrece comida y bebida a la Madre Tierra en un orificio en el suelo, a cambio de protección, éxito en los cultivos y demás beneficios para los miembros que la realizan, apelando a la reciprocidad como el principal mecanismo de interacción (Mariscotti de Gorlitz, 1978; García & Rolandi, 2000; Di Salvia, 2011; Páez, Plastiné & Marinangeli, 2018; Plastiné & Páez, 2019). Esta práctica, de raíces ancestrales y fuerte arraigo entre los miembros de la comunidad, es interpelada por otros actores de la misma comunidad como un ejercicio de despilfarro de comida y exceso inútil de hospitalidad. Estas posiciones, si bien minoritarias dentro del conjunto de la población, aparecen asociadas a sectores sociales o religiosos hegemónicos que promueven la necesidad de incorporarse al mundo globalizado. Esto, no obstante, no representa la única manera que el mercado encuentra para confrontar con las ontologías más tradicionales. Una forma mucho más efectiva en la práctica ha sido la utilización del ritual y la festividad para fines turísticos, en donde se ofrece una performance y un escenario colorido para turistas nacionales y extranjeros, que encuentran en lo exótico una forma de consumo cultural (Plastiné & Páez, 2019).

7. COMENTARIOS FINALES

La identificación de la práctica del trueque no ha sido sencilla en los trabajos de campo que orientaron esta investigación. En primer lugar, debido a las constantes resignificaciones que marcaron el proceso histórico desde sus orígenes indígenas. La mayor información al respecto es proporcionada por la memoria oral y la evidencia material de los siglos xix y xx y, si bien su aporte es limitado, indica que para entonces los sistemas de reciprocidad estaban mucho más vigentes, tanto al interior del valle como en su relación con otras geografías, tal es el caso de San Antonio de los Cobres o Susques, en la Puna. Las caravanas de mulas que bajaban desde estas latitudes con panes de sal y productos derivados de la cría de animales, orientados al intercambio con los cultivos del valle, se ha ido restringiendo paulatinamente. La información que surge de las referencias al molino de Payogasta ubican esta condición como una práctica regular, para finales del siglo xix y parte del siglo xx, que fue modificándose con el paso del tiempo, tanto en su frecuencia como en sus características. Los habitantes mencionan que los animales que formaban parte de los viajes fueron reemplazados por camionetas como medio de transporte y, concomitantemente, las sendas se sustituyeron por caminos. Es decir, estos cambios forman parte de un entramado social que genera, pero que a la vez también es generado, por estas nuevas condiciones en la naturaleza de los vínculos, en los que paulatinamente las lógicas mercantiles fueron acaparando espacios. Tal vez la agudización de estas mudanzas aparece mejor diagnosticada en el auge de los puestos de venta en espacios públicos en las últimas décadas, donde también circulan productos de la Puna, guantes o chalecos de lana de llama, pero no ya en la forma de intercambios, ni siquiera monetarizados, sino cotizados a precio moneda. Así, la lógica del trueque, que no solo funcionó en términos económicos, sino fundamentalmente sociales, sostenido sobre los vínculos de ayuda mutua, termina representando una actividad marginal, en contraposición a la venta no solo de los productos, sino también de los servicios. La erosión de estos esquemas de organización comunitarios se hizo más visible a medida que avanzaba el siglo xx, aunque es con posterioridad a la década de 1990 cuando se tornan críticas debido al fuerte avance de las políticas neoliberales en la región, con el auge del turismo y el asiento de grandes capitales extranjeros.

El impulso de este tipo de políticas ha dejado pocos intersticios para el intercambio de productos y, en los casos en que ocurre, la transacción suele estar mediada por un valor monetario. Las oportunidades en que se apela al valor de uso son escasos, aunque el hecho de que se conserve en la memoria de los entrevistados indica que estuvo presente no muy lejos en el tiempo. Esto refleja de alguna manera las condiciones de un mundo globalizado, donde el dinero ocupa un lugar central dentro de la dinámica económica cotidiana. En este esquema, las nuevas y viejas necesidades impuestas por la modernidad son satisfechas a través de la moneda, por lo que acceder a este bien posibilita la adquisición de un conjunto de otros bienes que se tornan indispensables para la vida diaria, desde el transporte, la alimentación, la vivienda, los servicios hasta las actividades de ocio.

Sin embargo, en dinámicas cotidianas y más vinculadas con lazos cercanos como entre personas de la misma familia, vecinos y amigos, este tejido de relaciones recíprocas comunitarias no solo está presente, sino que parece formar parte de un esquema de relaciones cimentado, que se reproduce con más naturalidad que aquellas instaladas por las leyes de la oferta y la demanda. Esto guarda correspondencia con una memoria sostenida sobre la experiencia de la práctica y transmitida generacionalmente, que resiste los embates de un sistema con intereses contrapuestos.

Nada indica que este esquema social y económico referenciado por la reciprocidad y la complementariedad sea menos efectivo para la reproducción social de los grupos humanos. Por el contrario, está demostrado que, en contextos de crisis económica, la vuelta a estos mecanismos permite asegurar la supervivencia diaria de las familias a la vez que representa importantes mecanismos de contención social (Fernández Mayo, 2009). Esto también se ha observado en el valle, donde las situaciones de pobreza y marginalidad que han impactado fuertemente las grandes metrópolis argentinas durante los últimos años se vieron amortiguadas aquí por las relaciones de solidaridad y ayuda comunitaria. En otros términos, si bien se mira con nostalgia el abandono del trueque –o al menos su transformación, bajo nuevos términos– como estrategia económica y social, aún perviven aquellos principios que le dieron forma y que, con matices y en otros contextos, siguen sosteniendo el tejido social y atenuando las agresiones del mercado.

AGRADECIMIENTOS

A las personas del departamento de Cachi que nos han permitido compartir y conocer su cotidianeidad. A nuestros compañeros de equipo que han colaborado en el desarrollo del trabajo de campo y desgrabación de entrevistas. A las instituciones que hacen posible el financiamiento para el desarrollo de nuestras investigaciones, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina (PICT2014-1907) y la Universidad Nacional de La Plata (PPID/N37). A los evaluadores y editores de Historia Agraria por sus contribuciones para mejorar la versión final del manuscrito.

REFERENCIAS

Abeledo, Sebastián (2013). Pastores de los Andes Meridionales: Sistemas tradicionales de intercambio y sus transformaciones en Santa Rosa de los Pastos Grandes (Los Andes, Salta). Tesis doctoral inédita. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Alberti, Giorgio & Mayer, Enrique (1974). Reciprocidad andina: Ayer y hoy. En Giorgio Alberti & Enrique Mayer (Comps.), Reciprocidad e intercambio en los andes peruanos (pp. 13-33). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Anderlini, Luca & Sabourian, Hamid (1998). Algunas notas sobre la economía del trueque, dinero y crédito. En Carolina Humphrey & Stephen Hugh-Jones (Comps.), Trueque, intercambio y valor: Aproximaciones antropológicas (pp. 112-134). Quito: Abya-Yala.

Arqueros, María Ximena (2016). Desarrollo y territorio en San Carlos, Salta, Argentina: El proceso organizativo y de territorialización de la Asociación de Comunidades Calchaquíes. Tesis de maestría. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Arqueros, María Ximena & Manzanal, Mabel (2004). Interacciones y vinculaciones interinstitucionales para el desarrollo territorial-rural: El caso de San Carlos en Salta. En I Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales del NOA. Salta: Universidad Nacional de Salta.

Arzeno, Mariana (2001). Procesos de transformación del campesinado de la Quebrada de Humahuaca (Provincia de Jujuy, Argentina): Tendencias recientes. Observatorio Geográfico de América Latina.

Bergesio, Liliana & Montial, Jorge (2010). Declaraciones patrimoniales, turismo y conocimientos locales: Posibilidades de los estudios del folklore para el caso de las ferias en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy-Argentina). Revista Trabajo y Sociedad: Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas, (15), 19-35.

Bergesio, Liliana & González, Natividad (2020). Los viajes de intercambio y las ferias: Relatos y vigencia del trueque en la Puna jujeña (Argentina). Estudios Atacameños, (65), 407-427.

Bergesio, Liliana, González, Natividad & Golovanevsky, Laura (2016). Manka Fiesta: intercambio tradicional en la Puna jujeña (Argentina). En Actas de las IV Jornadas Nacionales sobre Estudios Regionales y Mercado de Trabajo y VI Foro Desarrollo con equidad en los espacios regionales y locales. Villa Mercedes, RedSIMEL/Universidad Nacional de San Luis.

Borla, Miguel (1993). La expropiación de la finca «Hacienda Cachi»: Estudio de casos en su realidad actual. Tesis de licenciatura inédita. Salta: Universidad Nacional de Salta.

Bugallo, Lucila (2008). Años se manejaba el cambio y ahora el billete: Participación de poblaciones de la Puna de Jujuy en ferias e intercambios entre los siglos xix y xx. Estudios trasandinos, 14 (2), 5-30.

Burchard, Richard (1974). Coca y trueque de alimentos. En Giorgio Alberti & Enrique Mayer (Comps.), Reciprocidad e intercambio en los andes peruanos (pp. 209-251). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Cadena, Marisol de la (1986). Cooperación y mercado en la organización comunal andina. 3.ª ed. Documento N.º 2, Serie Antropología N.º 1.

Campisi, Andrea (2001). Argentinos, bolivianos, todos somos lo mismo... la comunidad cultural feriante y el problema de la frontera argentino-boliviana en las ferias de intercambios indígenas. Andes, (12).

Carbonelli, Juan Pablo (2014). Obsidianas y puntas de proyectil: Sustancia y forma de las relaciones sociales en Las Pailas, Catamarca, Argentina. Revista Colombiana de Antropología, 50 (1), 117-137.

Cieza, Gervasio (2010). Procesos organizativos y acceso a la tierra en el Valle Calchaquí. Tesis de maestría. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Di Salvia, Daniela (2011). For a Dialectic of Andean Nature: A Philosophical-Anthropological Approach to the Beliefs of the Quechua in Apus and Pachamama. Gazeta de Antropología, 27 (1).

Fernández Mayo, Manuela (2009). El trueque solidario: Una estrategia de supervivencia ante la crisis argentina de 2001. Revista Pueblos y Fronteras digital, 4 (7), 5-29.

Ferraro, Emilia (2004). Reciprocidad, don y deuda: Relaciones y formas de intercambio en los Andes ecuatorianos: La Comunidad de Pesillo. Quito: FLACSO.

Ferraro, Emilia (2013). Trueque, intercambio y valor: Un acercamiento antropológico. Íconos-Revista de ciencias sociales, (14), 150-152.

Frere, Pablo (2004). Consultoría: Diagnóstico sobre la población objetivo de las políticas de desarrollo rural de la Provincia de Salta. .pdf

García, Silvia & Rolandi, Diana (2000). Relatos y ritual referidos a la Pachamama en Antofagasta de la Sierra, Puna Meridional argentina. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, (25), 7-25.

García, Silvia, Rolandi, Diana, López, Mariana & Valeri, Paula (2002). Viajes comerciales de intercambio en el departamento de Antofagasta de la Sierra, Puna meridional argentina: Pasado y presente. Redes: Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 2 (5).

Göbel, Barbara (1998). «Salir de viaje»: Producción pastoril e intercambio económico en el noroeste argentino. En Sabine Dedenbach-Salazar, Carmen Arellano, Eva König & Heiko Prümers (Eds.), 50 años de Estudios Americanistas en la Universidad de Bonn: Nuevas contribuciones a la arqueología, etnohistoria, etnolingüística y etnografía de las Américas (pp. 867-891). Markt Schwaben: Anton Saurwein.

Golte, Jürgen (1987). La racionalidad de la organización andina. 2.ª ed. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Golte, Jürgen & Cadena, Marisol de la (1986). La codeterminación de la organización social andina. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. (Documento de Trabajo, 13).

Hocsman, Luis Daniel (2010). Campesinos y productores familiares, en el desarrollo territorial rural en Argentina: Paradigmas y horizontes políticos, aportes al debate. VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, ALASRU. Porto de Galinhas, 15-19 de noviembre.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2010). Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Resultados Generales.

Jakel, Andrés, López, Luciano & Páez, María Cecilia (2022). Agropastoral landscapes at the Andean región of Northern Calchaquí Valley (Salta, Argentina): An archaeological and anthropological analysis. Journal of Archaeological Science: Reports 41.

Karasik, Gabriela (1984). Intercambio tradicional en la Puna jujeña. Runa, (14), 56-78.

Manzanal, Mabel (1987). Pobreza y marginalidad en el Agro Argentino: La producción agrícola y su comercialización en Cachi, Salta. Buenos aires: Centro de Estudios Urbanos y Regionales.

Manzanal, Mabel (1995). Globalización y ajuste en la realidad regional argentina: ¿Reestructuración o difusión de la pobreza? Realidad Económica, (134), 67-82.

Marinangeli, Gimena Alé & Páez, María Cecilia (2019). Transformaciones en la organización agrícola de pequeños productores del Valle Calchaquí norte (departamento de Cachi, Salta). Diálogo Andino, 58 (1), 101-113.

Marinangeli, Gimena Alé, Páez, María Cecilia, Cieza, Ramón Isidro & Plastiné, Ignacio G. (2016). Organización de la producción y distribución de cultivos en el norte del Valle Calchaquí. Actas del VI Congreso Argentino y Latinoamericano de Antropología Rural: «Antropología y ruralidad: presente, transformaciones y perspectivas». [Publicación en CD]. Salta: Universidad de Salta.

Mariscotti de Gorlitz, Ana María (1978). Pachamama Santa Tierra: Contribución al Estudio de la Religión Autóctona en los Andes Centro-meridionales. Berlin: Gebr. Mann.

Martirén, Juan L. & Moyano, Daniel (2019). La formación de mercados de alimentos en Argentina: Un análisis sobre la comercialización de las harinas de trigo entre Santa Fe y las plazas norteñas (1880-1895). América Latina en la Historia Económica, 26 (1), e935.

Mayer, Enrique (2004). Casa, chacra y dinero: Economías domésticas y ecología en los Andes. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Molina, Raúl (2011). Los otros arrieros de la Puna y el desierto de Atacama. Chungara. Revista de Antropología Chilena, 43 (2), 177-187.

Morales, Héctor, González, Luis, Dibona, Gisella, Vilches, Juan Carlos & Azócar, Rodrigo (2018). Viajes e intercambios entre las comunidades argentinas y chilenas en la puna atacameña (segunda mitad del siglo xx). Revista Chilena de Antropología, (37), 249-266.

Murra, John V. (1975). El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas. En John V. Murra, Formaciones económicas y políticas del mundo andino (pp. 59-115). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Páez, María Cecilia, Lynch, Virginia & Besa, Yamila (2014). Espacios sagrados en el mundo andino: Excavación de una huanca en Las Pailas (Cachi, Salta, Argentina). Revista Española de Antropología Americana, 44 (1), 275-284.

Páez, María Cecilia, Plastiné, Ignacio & Marinangeli, Gimena Alé (2018). Creencias indígenas en contextos de modernidad: La Pachamama en Cachi (Salta). Revista Estudios Antropología Historia. Nueva Serie, (5), 27-39.

Pais, Alfredo Luis (2010). Transformaciones en el espacio agrario: Viejas y nuevas estrategias de reproducción social en el campesinado de Cachi, Salta. En Mabel Manzanal & Federico Villarreal (Coords.), El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte argentino (pp. 155-173). Buenos Aires: Ciccus.

Pais, Alfredo Luis (2011). Las transformaciones en las estrategias de reproducción campesinas en tiempos de globalización: El caso de Cachi en los valles Calchaquíes. Tesis de doctorado. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.

Pifano, Pablo José & Páez, María Cecilia (2020). Aproximación cronológica al funcionamiento del molino hidráulico de Payogasta (Cachi, Salta) durante los siglos xix y xx. Revista Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana, 10 (1), 45-57.

Pifano, Pablo José, Ermili, Lucio & Páez, María Cecilia (2021). La producción harinera en el norte del Valle Calchaquí durante los siglos xix y xx (provincia de Salta, Argentina): Análisis del contexto de funcionamiento del molino harinero de Payogasta. Diálogo Andino.

Plastiné, Ignacio & Páez, María Cecilia (2019). Mestizaje y resistencia en torno a la creencia en la Pachamama en el Valle Calchaquí Norte (Salta, Argentina). Boletín de Antropología, 57 (1), 95-106.

Plaza, Rodolfo Leandro (2000). Los de Lea y Plaza: Señorío y tradición del Valle del Calchaquí salteño. Texas: Kan sasana.

Rabey, Mario, Merlino, Rodolfo & González, Daniel (1986). Trueque, articulación económica y racionalidad campesina en el sur de los Andes Centrales. Revista Andina, 4 (1), 131-160.

Reboratti, Carlos, Arzeno, Mariana & Castro, Ana Hortensia (2003). Desarrollo sustentable y estructura agraria en la Quebrada de Humahuaca. Población & sociedad, 10 (1), 193-213.

Rivolta, María Clara, Cabral, Jorge Esteban & García de Cecco, María Pilar (2020). Paisaje y materialidad en el formativo del Valle Calchaquí Norte. Cuadernos de Humanidades, (32), 186-212.

Salazar, Huascar Freddy (2010). Cultura de las comunidades andinas: Un acercamiento a su resignificación de los poderosos forasteros: El caso de Julo Chico. Tesis de maestría. México, DF: FLACSO.

Sprovieri, Marina (2014). Variabilidad de los torteros de La Paya y de otros sitios del valle Calchaquí (Salta), y semejanzas interregionales. Comechingonia: Revista De Arqueología,18 (1), 117-137.

Teves, Laura (2005). Redes sociales y actividades económicas en las comunidades de Molinos: Aporte al estudio relacional de las estrategias de sustentabilidad en entornos etno-regionales de Argentina. Red Hispana para el análisis de redes sociales-III Seminario para el ARS en Sevilla.

Teves, Laura (2011). El estudio etnográfico de la actividad textil como aporte a la caracterización del modo de vida en el pueblo de Molinos y zona de influencia (Provincia de Salta). Tesis de doctorado. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Torres, Graciela F. (2004). Mujer campesina y trabajo: Su rol en la actividad productiva y reproductiva de los Valles Calchaquíes. Andes, (15).

Uribe, María Victoria (1986). Pastos y protopastos: La red regional de intercambio de productos y materias primas de los siglos x al xvi d C. Maguaré, (3), 33-46.

Villagrán, Andrea (2014). «La finca», el tiempo y los eventos en Animaná: Un acercamiento al pasado-presente de los Valles Calchaquíes, Salta. Memoria Americana, cuadernos de Etnoshitoria, 22 (2), 147-182.

↩︎ 1. John Murra propuso en el año 1972 una explicación en este sentido, respecto de una forma generalizada de organización andina para acceder a recursos provenientes de distintos pisos ecológicos, sobre la base de la complementariedad (Murra, 1975). La complementariedad, así como la cooperación y reciprocidad, han sido consideradas instituciones andinas que regulan, entre otras cosas, el acceso a distintos bienes y que, aunque afectadas por la presencia de otras modernas como el mercado, no han desaparecido (Cadena, 1986). Entre las estrategias que se han registrado acerca de las distintas formas en las que se resuelve el acceso a los bienes productivos (Salazar, 2010), la complementariedad no solo refiere al acceso mediante el control directo de una familia o una comunidad sobre los distintos pisos ecológicos (Murra, 1975), sino también a los viajes de intercambio con los que se obtienen recursos complementarios (Molina, 2011; Salazar, 2010), y todas las actividades que se realizan en ese sentido, como la mantención de la capacidad de trabajo durante el año articulando distintos ciclos productivos (Golte, 1987).