1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo surge dentro de la investigación doctoral «El enfoque comunitario para la Autogestión Afrorural Nortecaucana». Se inscribe en el ámbito de los estudios afrorurales, en el contexto de las propuestas alternativas rurales comunitarias, tanto en Colombia como Latinoamérica. Posee una dimensión histórico-antropológica, territorial y sociopolítica. Su objetivo es dar cuenta de la afroruralidad en tanto categoría fundamental para evidenciar históricamente un mundo rural hasta ahora invisibilizado.

El no reconocimiento de las negritudes se instauró desde la diáspora africana, se fortaleció en la época de la colonia esclavizadora, se prolongó mediante el terraje a finales del siglo xix y el despojo de sus territorios ancestrales a lo largo del siglo xx. El espíritu cimarrón de los esclavizados les posibilitó crear, desde Monte Oscuro, sus palenques y generar la etnogénesis que daría lugar, entre otras, a la actual afroruralidad. Esta fue reducida territorialmente dados los inmensos atropellos, intensificados desde principios del siglo xx hasta mediados de la década de los setenta. Ello con el beneplácito del aparato estatal y sus políticas gubernamentales, amparadas en las directrices del Banco Mundial y sus respectivas misiones económicas, para favorecer a la agroindustria de la caña en la región. Tal cerco desmontó la próspera economía de base agrícola de las negritudes y redujo considerablemente su territorio. Aquí se ausculta y evidencia que la afroruralidad norte caucana existe, que es una construcción histórica, étnica, identitaria y territorial propia de las mismas comunidades. Les ha permitido sobrevivir desde el pleno ejercicio de la resistencia sociopolítica, reafirmar su existencia y consolidarse como comunidades campesinas, sujetos políticos e histórico-sociales que aún claman por una vida digna.

Las preguntas que orientan la reflexión son: ¿La afroruralidad nortecaucana es el

resultado de su proceso de etnogénesis de las mismas negritudes? ¿Qué es la etnogénesis? ¿Dónde surge? ¿Cuáles son los hechos que evidencian tal etnogénesis? ¿Qué es la

afroruralidad? ¿Qué es la finca tradicional y cuál es su actual contexto? Para dar cuenta de ello, se hará un recorrido en cuatro momentos: esclavización y haciendas-cimarrones y palenques; etnogénesis y afroruralidad nortecaucana en el siglo xix; el despojo de la tierra afrorrural en el siglo xx; y, por último, la finca tradicional, referente simbólico de la afroruralidad nortecaucana y su actual contexto.

Metodológicamente la reflexión se hace desde una perspectiva histórica cuya base documental la constituyen trabajos de autores «clásicos» de la época colonial y el modelo minero hacendista de la provincia del Cauca: Germán Colmenares, Zamira Díaz de Zuluaga, Jaime Jaramillo Uribe, así como Manuel Zapata Olivella, una autoridad en el conocimiento de las negritudes colombianas. Otras fuentes críticas son Jacques Aprile Gniset, Mateo Mina, Mario Diego Romero y Theodora Hurtado. Las reflexiones antropológicas provienen de Nina Sánchez de Friedemann y Eduardo Restrepo. Sobre la etnogénesis, hemos bebido de fuentes como Oscar Almario, la reflexión de Giselle Invernón Duconge y Menara Lube Guizardi, entre otras. Igualmente, se consultó a José Gamarra en calidad de analista económico del departamento del Cauca y sus distintas regiones.

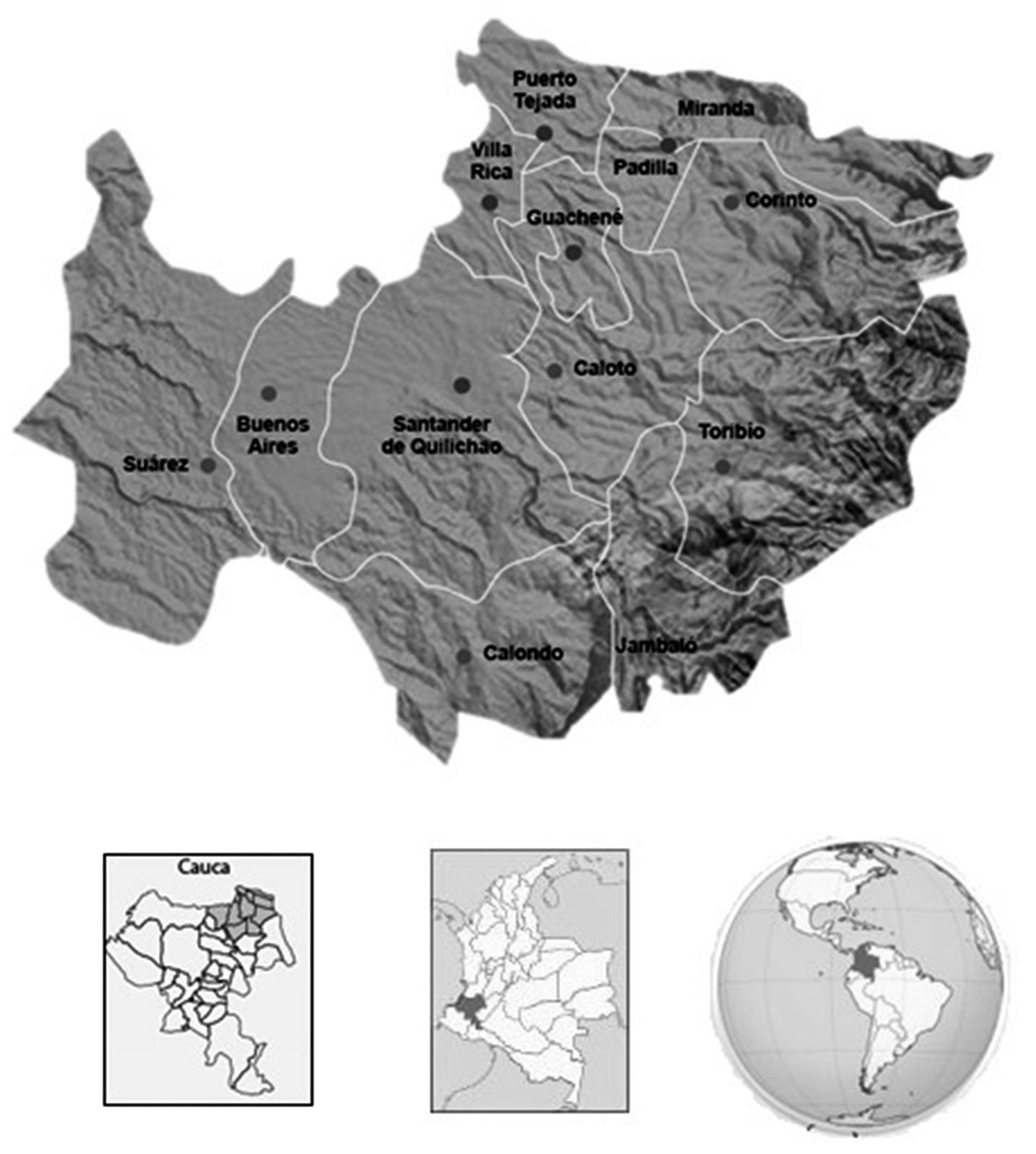

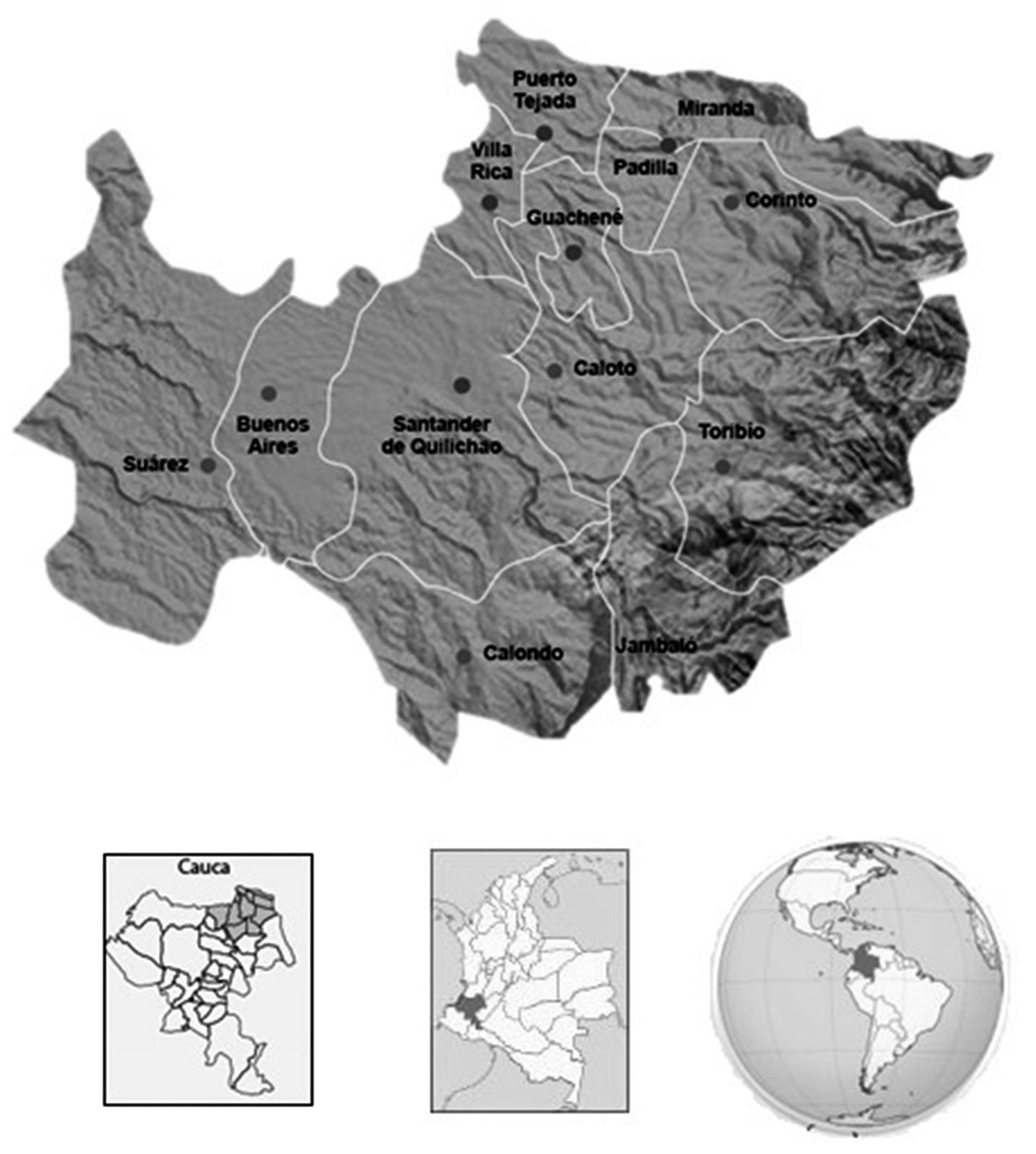

El conocimiento sobre el territorio afrorural y su finca tradicional, entre 2017 y 2020, se logró gracias a la vivencia adquirida durante mi pasantía doctoral en la región. Inicialmente se hizo un recorrido exploratorio por ocho de los diez municipios afros del norte del Cauca, deteniéndose en cuatro municipios: Guachené, Padilla, Puerto Tejada y Villa Rica, por ser su población mayoritariamente afrodescendiente y para conocer en detalle aspectos culturales, sus formas de vida en sus corregimientos y veredas. Luego se generó un proceso de acompañamiento en dos comunidades: la primera con el Consejo Comunitario de Pílamo y Palenque en Guachené, donde se están dinamizando distintos proyectos agropecuarios y el plan de vida comunitario; la segunda centrada en las veredas de Holanda, Yarumal, La Paila y Rio Negro, en Padilla, que dio origen a la asociación afro de agricultores del municipio, ASOAFROAPA, inscrita ante la Cámara de Comercio del Cauca desde abril de 2019. Los procesos de acompañamiento a las comunidades afrorurales están vigentes desde mayo de 2017.

El análisis de la afroruralidad se circunscribe exclusivamente a los cuatro municipios ya señalados. Estos quedan en la franja derecha del río Cauca, cuyos afluentes son el río Palo, La Paila y el Guengue, que atraviesan dichos territorios. Se llega hasta las estribaciones de la cordillera central, limitando con los municipios de Caloto, por el sur, Corinto por el oriente, Jamundí por el occidente y la ciudad de Cali, por el norte. Estos dos últimos municipios pertenecen al departamento del Valle del Cauca y el límite lo establece el mismo río Cauca.

2. ESCLAVIZACIÓN Y HACIENDAS-CIMARRONES Y PALENQUES

La actual región norte del departamento del Cauca (Colombia) fue un espacio importante en la consolidación del modelo español de hacienda colonial, pues la pujanza de su economía era evidente. Zona minera por excelencia e inicio del extenso y fértil valle geográfico del río Cauca, garantizaba el desarrollo de las actividades agropecuarias, por ello la consolidación de la hacienda desde mediados del siglo xvi hasta mediados del xix. El centro del poder y del gobierno estaba en Popayán, núcleo administrativo de las haciendas de toda la provincia, cuyos propietarios también eran dueños de las minas ubicadas en el distrito del Chocó y en los antiguos reales de mina: Raposo, Quinamayó, Micay, Iscuandé, Barbacoas y Tumaco, es decir, al norte y sur del Pacífico de la entonces Nueva Granada.

FIGURA 1

Norte del departamento del Cauca

Fuente: elaboración propia a partir de Toda Colombia ( ) y Centro Nacional de Memoria Histórica (2018).

El centro administrativo, en sentido norte, era Caloto, referente histórico de los actuales municipios nortecaucanos, que comprendía el territorio que va desde el río Magdalena, en el actual departamento del Huila, hasta la costa pacífica; por el norte hasta el río Cauca, limitando con Santiago de Cali; y por el sur hasta el río Ovejas. Su fundación fue obra de Sebastián de Belalcazar el 29 de junio de 1543 y su último traslado al sitio actual se dio en 1714. Adscrito a esta entidad territorial había un grupo denso de esclavos (Gniset, 1994), cuyos compradores y tratantes esclavizadores de Popayán eran el arzobispo Francisco José de Figueredo, don Pedro Arboleda, doña María Josefa de Arboleda, don Cristóbal de Mosquera, don Tomas de Tovar y los jesuitas, entre otros (Jaramillo, 1968).

Una evidencia histórico-documental del repoblamiento de la zona Caloto-Quilichao elaborada en 1762 y 1803 está representada en los dibujos conservados en la Mapoteca n.º 4 del Archivo Nacional de Colombia, bajo el n.º 98. Ahí se trazan las huellas de los hábitats entre Quilichao y Caloto, las haciendas de Japio y La Bolsa, las zonas selváticas de los ríos La Paila y Palo, así como la zona oriental del río Cauca, entre Quinamayó y el río Palo. Se observa en el mapa Monte Oscuro y se mencionan los ranchos allí localizados. Esto constituyó el origen del poblamiento parcelero, limítrofe con las grandes haciendas, de ahí la connotación de territorios ancestrales para las negritudes nortecaucanas (Gniset, 1994).

Los datos demográficos de aquel entonces son de suma importancia, ya que evidencian el crecimiento de la población negra a lo largo del tiempo y su incidencia en su construcción territorial. Entre 1698 y 1757 los esclavos vendidos en Popayán, que ingresaron por Cartagena, fueron 2.827 (Colmenares, 1997). Entre 1691 y 1800 en dicha capital se revendieron 1.308 esclavos con rumbo a las minas de la provincia del Cauca (Colmenares, 1997). El padrón general del virreinato de la Nueva Granada, entre 1776-1780, arrojó una población sobre los 800.000 habitantes, de los cuales había 60.997 esclavos registrados. El porcentaje por provincia variaba, pero la del Cauca era la de mayor proporción: 18% en Popayán más 37% en Chocó, que pertenecía a la misma provincia. Para los esclavistas caucanos, tal posesión era un derecho de propiedad (Gniset, 1994). El exceso de esclavizados lo imponía el modelo minero hacendista, pues se requirió de mano de obra para atender los intereses rentistas de los esclavizadores y los de la corona española.

El auge de la minería en Chocó y el monopolio de la trata de esclavos por compañías inglesas, desde principios del siglo xviii, conllevaron la introducción vía Cartagena de más de diez mil esclavos registrados, aunque hay que considerar un número mayor a causa del contrabando. El acelerado ritmo de la trata se corresponde con el movimiento del oro operado por la caja real de Popayán, cuyos topes máximos llegaron entre los años 1725-1729 y los años 1735-1739 (Colmenares, 1983). La mayor parte de tales esclavos debió venderse en Popayán, para ser distribuidos entre las minas del sur y las haciendas del norte de la provincia, así como para el distrito minero de Chocó. Los esclavos no solo garantizaban la riqueza extraída de las minas, sino que capitalizaban las haciendas, pues estas lograban mayor valor según el número de esclavizados poseídos. En la hacienda se dio una forma vegetativa de reproducción para el negocio de la trata. Los esclavos eran movidos entre las minas y las haciendas, dependiendo de la necesidad, pues la economía fluía en ambas instancias. En las haciendas ellos atendían los trabajos de la tierra, el ganado y la servidumbre (Colmenares, 1983).

El dominio español en la colonia estaba estructurado sobre una economía minera, que se sustentaba por las haciendas interandinas, cuyo dinamizador era la mano de obra esclavizada. El centro de regulación monetario estaba constituido por la casa de la moneda, y su unidad de medida era el oro en polvo. La religión católica, por su parte, jugó como dispositivo de control social y aparato que ayudaba a perpetuar el sometimiento de los esclavizados a la corona española. De hecho, los esclavos fueron la base primordial de la economía minero-hacendista y tratante de esclavizados. Por ello, entre los siglos xvi y xviii hicieron del Cauca una de las provincias más ricas de la Nueva Granada, pues trajeron su saber, sus formas de trabajar, sus herramientas y tecnología, lo que los hizo apetecibles por laboriosos, más allá de su fuerza física. Muchos de ellos procedían de tradiciones yorubas y bantúes (Zapata, 2014; Jaramillo, 1968).

A Caloto estaban inscritas las siguientes haciendas: Bodegas, de José Jiménez de León; El Bolo, del alférez Nicolás de Caicedo H.; El Desbaratado, de don José Francisco de Bedoya y Peña; Guales, del alférez don Manuel Baca de Ortega; Lázaro Pérez, de Juan Sánchez Hellín; El Espejuelo, de Juan Feijó; Japio, Quintero, La Bolsa, entre otras, de los Arboleda (Colmenares, 1983). Así mismo, estaban registradas en Caloto para el 1827 las haciendas Matarredondo, El Burro, ambas de los Arboleda; La Dominga, de doña Gabriela Valencia; El Jagual, de Doña Bárbara Asprilla, hoy jurisdicción de Corinto; La García, de José María Mosquera, luego de los Arboleda; Pílamo, de doña Bárbara Asprilla (Díaz de Zuluaga, 1983).

Identificar estas haciendas es importante porque ellas representaban la concepción sociocultural de las castas españolas, producían el sustento alimenticio para las minas y en su interior se conformó el núcleo de negritudes esclavizadas que, entre el proceso de cimarronismo y la crisis del modelo de hacienda –una vez estas fueron divididas o parceladas–, dinamizó los procesos históricos y sociopolíticos frente al dominio territorial que dieron lugar a la conformación de la afroruralidad y las urbes representativas de las negritudes.

Es en el contexto de la hacienda esclavizadora que surge la figura del cimarrón y del palenque. Este último término, que implicaba la agrupación de esclavos cimarrones, solo apareció en el siglo xviii, pues entre 1750 y 1790 el conflicto y la rebelión de estos en todo el reino de la Nueva Granada fue general. De hecho, el referente de la rebelión palenquera lo inspiraba, desde el siglo xvii, San Basilio, proceso liderado por Benkos Biohó (Jaramillo, 1968).

Tal espíritu se reprodujo por toda la Nueva Granada y las zonas selváticas de Caloto (Monte Oscuro) no serían la excepción, pues allí se constituyeron palenques a lo largo del río Palo, muchos de ellos desconocidos por falta de estudios históricos al respecto. Los palenques más renombrados en el suroccidente colombiano fueron el del Castigo, en las inmediaciones boscosas del valle del Patía y el de Cerritos, en la zona montañosa de la hoy zona central del valle del Cauca (Centro Virtual Isaacs, s. f.).

El palenque es reintegración étnica, es la representación de la autonomía de la organización social, política y militar de las negritudes que luchaban por su libertad. Allí confluían sus saberes ancestrales, sus valores, su cosmovisión, su espiritualidad, en sus cantos, en sus ritos, su oralidad, su tambor y los aprovechaban para responder a las exigencias de su presente (Sánchez de Friedemann, 1992).

Según Escalante, el palenque sintetiza la insurgencia anticolonial, representó una alternativa de apropiación del territorio para organizar su propia manera de vivir, el gobierno y la organización social de los que habían escapado del régimen esclavizador. Ellos se daban sus propias autoridades, sus fiestas, sus cultos religiosos y cabildos. Tenía un serio carácter militar, de atrincheramiento estratégico, del resguardo de sus tropas. Estableció conciencia de la libertad, de lucha por la dignidad, la justicia social, la identidad negra y el rechazo a todo tipo de explotación (Wabgou et al., 2012).

Para McFarlane, los palenques constituyeron el patrón de la resistencia con serias implicaciones para el régimen colonial. Eran comunidades agrícolas organizadas social, política y militarmente (McFarlane, 1991).

Indudablemente no hubo palenques sin cimarrones: estos eran individuos o grupos de personas que huían de sus esclavizadores en pro de la libertad a riesgo de sus propias vidas (Sánchez de Friedemann, 1992). Cimarrón era sinónimo de rebeldía y audacia frente al régimen colonial bárbaro. Tal espíritu se desplegó en todos sus actos y se materializó de la mejor manera en el palenque de aquel entonces. Hoy el espíritu cimarrón subsiste en sus prácticas socioculturales, en la recuperación de su identidad étnica, sus cantos, su religiosidad, sus formas de vida, sus prácticas agropecuarias, su dietética, sus cosmovisiones. Tal espíritu de rebeldía cimarrona se reprodujo por toda la Nueva Granada y en el norte del Cauca varios hechos, a lo largo del siglo xix, impulsarían un proceso de etnogénesis de las mismas negritudes que conformarían, entre otras cosas, una afroruralidad con el sello de su identidad cultural y étnica. Por ello, la propia Nina Sánchez de Friedemann consideró, con todas las razones, a los afros del norte caucano como cimarrones perpetuos (Arocha, 2016).

3. ETNOGÉNESIS Y AFRORURALIDAD EN EL NORTE DEL CAUCA DURANTE EL SIGLO XIX

Hay distintas acepciones del término etnogénesis, un concepto surgido en el pensamiento histórico alemán, difundido posteriormente por los discípulos de Wenskus, tanto en Austria como a través de las escuelas inglesas, francesas, españolas, canadienses y en los Estados Unidos. En América Latina ha tomado unos matices de estudio y análisis muy particulares, con enfoques, metodologías y presupuestos históricos, antropológicos, lingüísticos en pro del pensamiento crítico y alternativo, en el contexto de lo decolonial y la reivindicación de lo étnico-identitario.

Entendemos aquí por etnogénesis un proceso histórico de insurrección, sublevación, de las comunidades negras del norte del Cauca para construir su propio proyecto de vida con el sello de su identidad étnica cultural. Dicho proceso posibilitó la creación de la actual afroruralidad en la región. Es posible rastrearla desde sus inicios en Monte Oscuro vía unas condiciones contextuales, unos hechos históricos, tanto en la nación como en la región, en los cuales las negritudes, en cuanto sujetos históricos, protagonizaron y constituyeron sus propios territorios, desplegaron sus formas de vida, de organización sociopolítica y económica desde un espíritu cimarrón. Mientras surgía la nueva república también se consolidaba la etnicidad y territorialidad de las comunidades afrorurales, con sus particularidades y diferencias (Mosquera, 2018). Así surgió la afroruralidad, cuyo referente histórico-territorial y étnico-cultural está representado por la finca tradicional.

Etnogénesis es la reivindicación de un pasado diaspórico, en este caso africano, que legó unas prácticas, unos saberes, unas formas típicas de relacionarse con la naturaleza, con el otro y en los otros. Es un proceso de lucha en pro de la libertad, la superación de la esclavitud, de la explotación, el sometimiento y la humillación. En ello se expresa la cultura propia que lo hace diferente, la forma como vibra frente a la vida y asume el tiempo, el pasado que se recrea en el presente, así como la danza y el canto (Almario, 2014). Una espiritualidad que se camufló en la religiosidad del esclavizador, pues sus orichas tomaron nuevas formas para seguir subsistiendo e interviniendo entre sus fieles devotos. Ello prolongado por una prolífica tradición oral, propia de los pueblos africanos. En la etnogénesis de las negritudes se construye una subjetividad diferenciada, nuevos sujetos sociales en medio de las tensiones propias del entorno (Almario, 2014).

Los procesos de etnicidad en América Latina van de la mano de los procesos de etnogénesis. La invención del Estado-nación trajo consigo la creación del mestizaje, la homogeneidad para invisibilizar la identidad de los otros en pro de seguirlos dominando, bajo el supuesto de la aparente igualdad. La etnogénesis impulsa, tras la construcción identitaria y étnica, la transformación, la reinvención de dicha identidad (Invernón & Guizardi, 2014). Confluye en ella la tradición, los diversos conglomerados comunitarios existentes, en este caso, libres, mulatos, zambos, terrajeros, manumisos con sus saberes y prácticas, los une un ideal libertario y ello les permite reinventarse como respuesta al régimen opresor que les invisibiliza. La etnogénesis es entonces formación y transformación de identidades étnicas que hace un serio llamado a la inclusión y al reconocimiento (Stallaert, 2012).

Igualmente, la etnogénesis supone el surgimiento de un nuevo grupo étnico-cultural con impronta africana. Varias condiciones históricas coyunturales propiciaron espacios, encuentros y formas de reintegración de sus memorias (Sánchez de Friedemann, 1992).

Ahora bien, entre la hacienda y el cimarronismo es donde surge la semilla de la etnogénesis y ello se da en Monte Oscuro, una zona selvática e impenetrable para los señores hacendados que se convirtió en una luz de esperanza para los sometidos. Monte Oscuro supuso el inicio de la reagrupación negra cimarrona en sus palenques, que representan sus propios espacios culturales y territoriales, los cuales evidencian la territorialización de su libertad, la reproducción de su cultura y de su espiritualidad (Almario, 2012). El monte es lo natural, lo vital, lo primigenio, donde nace el río; es la posibilidad del sustento, pues ahí hay frutos y animales que cazar; es el lugar para organizar una forma de vida propia y establecer un poblado, en medio del peligro natural, de los animales, de las serpientes; pero también es el «adentro», el ámbito propicio para resguardarse y protegerse del esclavizador, pues ahí no llegaba. En el monte también moran entidades espirituales que muestran en visiones el devenir del destino (Restrepo, 1996). Ese fue el encanto de Monte Oscuro: su representación simbólica como origen del otro que no se deja esclavizar y que asume su existencia como alguien que es libre.

Algunos aspectos contextuales, tanto de orden internacional como nacional, afectaron a dicha etnogénesis. Por una parte, las dinámicas del mercado mundial, la necesidad de mano de obra para el nuevo sistema industrial, surgido en Inglaterra a finales del siglo xviii, aceleraron la crisis del modelo minero hacendista, replanteando la esclavitud como práctica; aparecieron entonces otras formas de relaciones contractuales para el ámbito rural. Así mismo, los nuevos procesos políticos y sociales en la consolidación del capitalismo motivaron la creación del Estado-nación.

El contexto económico nacional ayudó al proceso de etnogénesis, ya que la economía de la colonia en la provincia del Cauca era eminentemente mercantilista, lo que estaba determinado por los factores de producción existentes, en lo cual incidió el mercado mundial, incluida la producción precapitalista de la época. En la Nueva Granada se dio en el siglo xviii una economía agraria esclavista que derivó de la economía minera; es evidente que no se dio un sistema agrícola de plantación (Colmenares, 1983).

Las nuevas dinámicas del comercio internacional, a manos de ingleses, generaron otras formas de explotación de la tierra. La abolición de la esclavitud, junto con las problemáticas sociales internas de la naciente nación y la búsqueda constante de la libertad por parte de las negritudes pondrían en jaque el modelo de hacienda (Gniset, 1994). Por ello no es casual que se decretara simultáneamente el libre cambio, la abolición del estanco y la manumisión, pues se presentaban las mismas necesidades: la libre producción de tabaco y aguardiente, la libre circulación de productos y mercancías, que se habían de corresponder con el reajuste laboral asegurando la libre circulación de los brazos, tal cual en Gran Bretaña y Francia (Gniset, 1994).

Durante el proceso de independencia, en el virreinato de la Nueva Granada, las haciendas fueron fuente de aprovisionamiento para las tropas criollas. También prestaron esclavos para la guerra prometiéndoles la libertad. Los hacendados participaron en la guerra de emancipación como jefes militares (Díaz de Zuluaga, 1983). La economía resultó afectada considerablemente, ya que se dejó de producir, se despoblaron muchas zonas, muchos esclavos huyeron o fueron manumitidos por sus servicios. Se iniciaron tensiones políticas entre los criollos de Cali y los de Popayán, pues se matizaban diferentes vertientes políticas que traerían disputas por el control del poder gubernamental y de los desarrollos territoriales de la naciente nación (Díaz de Zuluaga, 1983).

Sin duda, independizarse de España significó el afianzamiento de las clases privilegiadas criollas. Las familias ricas payaneses se quedaron con las haciendas y propiedades de los realistas, ampliando aún más sus riquezas, así como su influencia en la vida política de la nueva nación. El compromiso económico de los independistas con Gran Bretaña renovó las formas de colonialismo y de sometimiento a las dinámicas económicas que imponía el Imperio inglés. El capitalismo tendía anclas en sus nuevas colonias americanas promulgando el libre mercado, el progreso material y la libertad económica. En tal sentido, los cultivos tropicales, las materias primas y las rutas comerciales se convirtieron en ámbitos estratégicos del dominio británico en la última mitad del siglo xix.

A su vez, la clase hacendada payanesa, que había gozado de todos los privilegios en la colonia, participó activamente en la conformación de la república y por ello hicieron de la región una fuente continua de conflictos políticos y sociales con sus consecuentes implicaciones para la economía. Tales condiciones ayudaron para que los nuevos manumitidos, terrajeros y cimarrones gestaran su proceso de etnogénesis, fortaleciendo así su identidad cultural (Almario, 2012). El contexto económico, el naciente capitalismo y los procesos políticos internos, unidos a la búsqueda de libertad por parte de las negritudes, fueron factores que favorecieron las luchas reivindicatorias de estos últimos.

En tal sentido, se detallan a continuación los hechos contundentes propios del proceso de etnogénesis, vivido por las negritudes nortecaucanas y que condujo a la conformación de su afroruralidad. En primer lugar, la continuación del repoblamiento desde Monte Oscuro al resto de la región, a través de los ríos y las zonas boscosas. Dada la crisis del modelo de hacienda, que generó un gran número de libertos, manumitidos y terrajeros, estos emprendieron sus dinámicas laborales autonómicas, aprovechando su propia fuerza de trabajo y sus territorios, lo que dio origen a una nueva red económica de base agrícola. El desengaño que representó para ellos la independencia, al prolongarse la esclavización y no reconocerles una ciudadanía plena. El no respaldo de tierras ni subvenciones por parte de la nueva república, posterior a la abolición de la esclavitud en 1851. El cobro injusto del terraje en territorios que les eran propios y que generó confrontaciones, movilidad, reasentamientos, así como el logro de nuevos espacios territoriales para la creación de poblados y caseríos. Su rotunda negación a no participar masivamente como etnia en las guerras civiles de la segunda mitad del siglo xix, unas confrontaciones entre liberales y conservadores en la pugna por el poder que incidieron en el proceso de consolidación de la naciente república. Los antiguos esclavizados comprendieron, por obvias razones, que tales conflictos no eran sus luchas. Tal actitud cimarrona consolidó sus territorialidades.

Indudablemente, como señala Gniset (1994), Monte Oscuro fue el referente inicial del cimarronaje por dar origen a sus primeros palenques en la región. Posteriormente, con la crisis de la hacienda y el advenimiento de la nueva república, el Estado soberano del Cauca tomaría un rumbo muy particular, diferente al resto de la nación, pues se generó una mezcla criolla, mulata, zamba, negra e indígena, con distintas cosmovisiones y tradiciones culturales, que posibilitó el surgimiento de nuevos poblados, urbes y ruralidades, aprovechando el cauce de sus ríos y el esplendor de la fertilidad de sus campos. Los negros constituyeron la fuerza demográfica y sociocultural más importante de la región nortecaucana. En ello ayudó de manera significativa la consolidación y desarrollo de los troncos familiares. Troncos originados en las antiguas cuadrillas mineras y las estructuras familiares negras que surgieron en las haciendas. De hecho, la familia negra devino en un patrimonio cultural que, gracias a las nuevas condiciones esperanzadoras de libertad y la relación estrecha con la tierra, creció y se consolidó en la región, lo que traería épocas de prosperidad para la etnia (Romero, 1996).

Así mismo, en 1850, en el territorio de las tres haciendas de los Arboleda, a lo largo del curso de los ríos Guengue, Palo y La Paila, vivían unas cien familias negras, pero si se contabiliza a los manumitidos libertos y fugitivos cimarrones, se calcula unas mil personas. Los libertos y manumisos cambiaron de base económica, pues pasaron de las minas a la agricultura, expandiendo así los hábitats en las estancias (Gniset, 1994). Ya había un exceso de manumitidos, lo que se lograba por préstamo de años de servicio o por compra. Las condiciones de los esclavos criollos y mulatos para lograr su manumisión eran más favorables que para los bozales. Ello tenía una incidencia directa en los hijos, pues nacían libres. En muchas ocasiones la manumisión la compraban terceros, como los padres, hermanos, amigos o esposos (Colmenares, 1997). Este fenómeno incrementaba la base poblacional insatisfecha y el aumento de fuerza para sus luchas.

Por su parte, al llegar la crisis minera, el trabajo en la hacienda se centró en la agricultura y la ganadería, ampliando las labores de aparceros, agregados, terrajeros, entre otros, en el contexto de una economía precapitalista. Es decir, se favorecieron nuevos arreglos de la organización del trabajo (Colmenares, 2007). Esto, en el norte del Cauca, junto con los grupos palenqueros y de cimarrones, mestizos y mulatos, posibilitó la consolidación de las negritudes rurales campesinas y núcleos urbanos en la segunda mitad del siglo xix y la primera del xx (Gniset, 1994).

Al finalizar el siglo xviii la esclavitud presentaba la peor de sus crisis. Para darle una salida a la problemática se constituyó el Congreso de Angostura en 1821, que promulgó la ley de libertad de vientres, impuesta por la aristocracia caucana. Apareció entonces el concertaje forzoso, modalidad perversa que obligaba a los hijos de las esclavas a prestar sus servicios hasta los 21 años, edad que luego se extendería hasta los 25. En 1825 la población de la provincia era un 38% esclava y en 1851, año de la abolición total, era el 3,63%. Julio Arboleda fue uno de los hacendados caucanos que lideró la insurrección frente a la causa abolicionista (Escorcia, 1983), pero las negritudes no estaban dispuestas a seguir siendo esclavos en la nueva república. Reclamaron justamente su libertad con todo y la legalidad en la que los hacendados traslucían sus intereses. La dirigencia criolla que luchó por independizarse de España, pero que se sometió a los ingleses, no estuvo a la altura de la civilidad que proclamaban, pues ayudaron a prolongar el sistema esclavista por una generación. Se estableció un discurso racializado frente a lo negro y lo indígena, que no fueron considerados dignos de una ciudadanía plena, pero sí vistos como moralmente rezagados. Fuera de no reconocerlos como ciudadanos en toda su plenitud, tampoco se les respaldó con tierras o subvenciones para que consolidaran su libertad. Esto trajo inconformidad y rechazo entre las negritudes.

Desde inicios del siglo xix los Arboleda, abusando del terraje, cobraban la leña y la guadua a las comunidades campesinas. A mediados de dicho siglo el cobro del terraje fue encargado a sus administradores, personajes que se ganaron el desprecio del campesinado negro. Los bosques del río Palo, que colindaba con Pílamo, fueron zonas de asentamiento de colonos y terrazgueros negros, quienes eran perseguidos, extorsionados y asesinados. La sublevación se pagaba con la muerte, en condenas amañadas a los intereses de los Arboleda y sus testaferros, como el caso de Manuel Tejada, opresor de negros (Gniset, 1994). Irónicamente, como una burla, la dirigencia payanesa se inspirará en el nombre de este personaje para fundar Puerto Tejada, pues las negritudes veían en la fundación y el reconocimiento municipal de esta ciudad su más claro sentido de independencia de Popayán, en la que nunca se habían visto representados ni reconocidos.

En las guerras civiles de la última mitad del siglo xix cimarrones y palenqueros eran forzados a participar, pero un buen número escapó a Monte Oscuro, lo cual intensificaba el repoblamiento territorial de los campos, convirtiéndose en terrajeros y colonos comuneros. Estos lograron llenar los montes de cacaotales que por vía fluvial traían hasta Puerto Tejada y, en posteriores años, por tranvía lo transportarían a Cali para su comercialización. La mano de obra en las haciendas ya era escasa para atender los cultivos de cacao, caña, hacer tejas, envases de aguardiente (Gniset, 1994).

De hecho, la ruralidad en el valle geográfico del río Cauca se instauró a partir de las zonas periféricas de las haciendas, en territorios de difícil acceso y de poca o ninguna gobernabilidad para sus dueños, tierras anegadizas y encenegadas del río Cauca, zonas poco apetecibles (Mejía, 1996). Tales fueron las condiciones para que, entre palenqueros, manumisos, terrajeros, en medio de la crisis de la hacienda esclavista, se generaran las condiciones del orden territorial de la ruralidad negra en el nortecaucano. Gracias al proceso de etnogénesis, a finales del siglo xix su economía estaba representada, entre otras, en sus cultivos, dentro de un territorio propio que abarcaba unas ciento veinte mil hectáreas (Mina, 1975).

En tal contexto, por afroruralidad se quiere significar la construcción que los campesinos negros de la región elaboraron desde una apropiación cultural, étnica e identitaría. Moldearon el paisaje a la luz de un ideal libertario, de la búsqueda de su autonomía económica, desde el anhelo de estructurar sus propias organizaciones sociales, sus ritmos de vida, cantos, danzas, festejos y su oralidad. Todo ello como expresión de su rebeldía y dejando las huellas de su ancestralidad, lo que Nina Sánchez de Friedemann llamó las huellas de su africanía (Sánchez de Friedemann, 1992). Los distintos espacios territoriales fueron moldeados con su propia estética, sus gustos, sus sabores, sus prácticas agropecuarias, conforme los saberes emanados desde la ancestralidad y reproducidos en sus prácticas, conocimientos medicinales y dietarios. Sus cultivos, su «racionalidad» agrícola, fueron y siguen siendo al margen de la plantación convencional (Carney, 2015), tanto en la época de la hacienda esclavizadora como del actual ingenio azucarero. Sus cultivos típicos han sido el cacao, el maíz, el plátano, la yuca, los frutales propios de la región, junto con cierto nivel de ganadería mayor y menor, así como de aves. Todo ello en medio del esplendor de la biodiversidad como expresión de su cosmovisión y en espacios proporcionales al tamaño de sus grupos familiares.

La afroruralidad entonces tiene implícitos elementos geográfico-territoriales, antropológico-culturales, estéticos, ancestrales, es decir, huellas de su historicidad. Reproduce saberes, prácticas agrícolas, de nutrición, de sabores y de concepciones frente a la salud. También valores frente a lo humano, la naturaleza y lo divino, de ahí su espiritualidad legendaria. Convoca unas formas de economía autónomas y comunitarias. En pocas palabras, la afroruralidad nortecaucana es ante todo una representación simbólica de lo propiamente étnico e identitario, es decir, es una producción de la cultura, con sus dimensiones histórico-territoriales, antropológicas, sociopolíticas y económicas.

4. EL DESPOJO DE LA TIERRA AFRORURAL EN EL SIGLO XX

Sobre el año 1880 los Arboleda decidieron vender las tierras del otro lado del río Palo a los negros que ya las poseían desde mucho tiempo atrás. Simultáneamente venderían tierras al sur del río Palo y sus propiedades se desintegrarían por partición de herencias, lo que crearía haciendas más pequeñas, como La Sofía y El Gramal. Entre 1906 y 1908 se dividió la hacienda La Bolsa por la misma razón. Allí vivían más de cien familias de estancieros negros, ubicados a lo largo del río Palo, del caño de la Taula, los llanos de San Jacinto y Santa Gertrudis, en el camino que va de Caloto a Cali. Se entablaron litigios durante décadas a propósito de las ocupaciones hechas por los colonos negros (Gniset, 1994).

Entre 1900 y 1920 los comerciantes caleños y los colonos negros actuaron como rompe latifundios y desintegraron los últimos bastiones de la hacienda Guayabital, unas diez mil hectáreas, así como de las haciendas Quintero, Japio y La Bolsa, las cuales sumaban unas ochenta mil hectáreas. Fue la época de crudos enfrentamientos entre las negritudes y los hacendados. Entre 1905 y 1930 se desmiembra el latifundio payanés y se conforma el hato latifundio caleño de potreros (Gniset, 1994), invadiendo la territorialidad construida por las negritudes. El hecho de que en el norte del Cauca se ubicaran las haciendas ganaderas de caleños, como Guayabital y La García, por el sur las haciendas de los Arboleda, rodeadas por las estancias de colonos, señala una marcada diferencia en el régimen de la propiedad imperante, en medio de formas de uso distintas del mismo suelo. También indica una división del espacio rural determinado por las particularidades étnicas.

En 1920, los Eder, al comprar la hacienda La García, desestabilizaron el hábitat de las negritudes que ocupaban la zona del río Guengue y Tierradura desde un siglo atrás. La unidad de los campesinos negros generó Padilla, adonde enviaron tropas desde Cali por mandato del Ministerio de la Guerra. La nueva clase pudiente de Cali logró poder político y autonomía muy distante de Popayán (Gniset, 1994).

La hacienda Quintero se desprendió de Japio y La Bolsa, y las poblaciones de Puerto Tejada y Padilla surgen en predios de dichas haciendas. Las hoy cabeceras municipales de Guachené, Padilla y Villa Rica surgieron, en la primera mitad del siglo xx, como caseríos casi simultáneamente, separados por breves períodos de tiempo, a la margen derecha del río Cauca. Puerto Tejada surgió en 1897 y fue reconocido como municipio en 1912; Padilla, originalmente El Caño, se conformó en 1917 y logró la municipalidad en 1966; Villa Rica apareció entre 1929 y 1934, se hizo municipio en 1998; Guachené, que data de finales del siglo xviii, se hizo municipio en 2006. Las nuevas localidades surgieron gracias a la crisis del patrón político-económico generado por el modelo de hacienda que cristalizó las condiciones para un nuevo modelo espacial y, por lo tanto, otras dinámicas de reorganización territorial, de ahí los nuevos caseríos, los cuales darían lugar a la ruralidad construida desde la base cultural de las negritudes (Gniset, 1994).

En términos demográficos la región contaba con un promedio de 20.000 habitantes hasta principios del siglo xx; para 1918 se censaron 30.000 y en 1950 ya había 66.000 habitantes (Mina, 1975). Tal explosión demográfica es indicio, entre otras cosas, de la floreciente reorganización cultural y territorial de los negros y de su economía, sostenida con todo y la disputa permanente por la tierra.

Al finalizar la guerra de los Mil Días, comenzó la presidencia conservadora de Rafael Reyes, quien planteó una nueva división política territorial, la cual desarticuló al Estado soberano del Cauca, lo que implicó un encerramiento a la aristocracia payanesa. Para el caso del actual municipio de Puerto Tejada, Ricardo Holguín y los Eder, representantes de la nueva burguesía, desplazaron a la antigua aristocracia, dadas las problemáticas contextuales y la posibilidad de compra de tierras de las antiguas haciendas. En 1905, la misma nueva burguesía caleña desplazó a las negritudes de la hacienda La Josefa y en 1912 de la hacienda El Pastal. En 1915 los campesinos organizaron sus autodefensas en Puerto Tejada, La Serafina, Zabaletas y Guachené. La consigna era defenderse, resistir los desalojos y no pagar terrajes. En 1917 los indivisos de San Fernando y Guengue fueron invadidos por los hacendados, que desalojaron a las negritudes. En 1918 los sacaron de Perico Negro, sin ningún tipo de reconocimiento de sus tierras, cultivos y viviendas. Lo mismo sucedió en las haciendas de Barragán, Quintero y Obando. En 1920 el ejército invadió la hacienda Mendiola y desplazó a los campesinos. Ese mismo año surgió la Unión Sindical del Cauca para defender los derechos de las negritudes campesinas. Se pelearon los terrenos de La Caponera, La Paila, Epifanio Estrella y Tierra Dura. Entre 1925 y 1930 Puerto Tejada fue epicentro de la lucha e invadido varias veces por el ejército regular. En 1930, por obvias razones, tomaron asiento las ideas liberales de Jorge Eliecer Gaitán, quien representaba a las bases populares, los campesinos y negritudes en todo el país. Para 1937 fueron parceladas las haciendas de Perico Negro y Mandiola, surgiendo Tierra Dura y Cuernavaca. Lo mismo se hizo con las tierras de Japio, en la jurisdicción de Caloto, El Gramal y La Sucia. Las parcelaciones fueron fruto de la lucha de las negritudes, quienes en 1940 consiguieron unas dieciocho mil hectáreas de cultivos, en medio de su autonomía y prosperidad. Su cultivo insigne fue el cacao que, dada su calidad, cotizaba en la bolsa agropecuaria de Londres. Lograron en toda la región unas ciento veinte mil hectáreas, fruto de la lucha, la unidad y la solidaridad (Mina, 1975). Cimarrones y palenqueros se sostuvieron de forma independiente, en medio de las presiones de los sectores pudientes en sus intentos de desalojarlos o de incorporarlos al sistema económico, hasta cuando apareció la agroindustria del azúcar (Escorcia, 1983). Se produjo entonces el desmonte de la economía rural de las negritudes, a quienes la modernidad y su desarrollo les dieron la espalda.

Gracias a las relaciones comerciales con los Estados Unidos, su inversión en el país aumentó considerablemente entre 1913 y 1930, representada en 280 millones de dólares. En 1914 se abrió el canal de Panamá, lo cual motivó la vía Cali-Buenaventura, obra que se terminaría en los años cuarenta. Tal puerto fortalecería la comercialización por el océano Atlántico entre Colombia y la costa occidental norteamericana. Nuevos préstamos de la banca internacional, en la década de los cincuenta, permitieron la inversión pública en las obras de infraestructura que requería el apalancamiento del modelo capitalista: carreteras, ferrocarriles, electrificación, organismos estatales, centros universitarios, tanto públicos como privados. Igualmente, grandes obras de canalización de aguas, como las del río Cauca y la proyección de La Salvajina para los años ochenta a manos de la Corporación Regional Autónoma del Valle del Cauca (CVC). Esta entidad se convirtió en ejemplo inspirador para crear las otras corporaciones autónomas regionales del país. Era la muestra pujante del desarrollo, mientras que en la misma época las negritudes perdían sus tierras a manos de nuevos terratenientes que requerían la ampliación del cultivo de la caña para la agroindustria del azúcar. Ello se tramó en complicidad con las disposiciones del aparato estatal, a través de sus entidades gubernamentales. Los negros propietarios se convirtieron en trabajadores asalariados del campo. El Estado favoreció a los ricos blancos, pues les dio garantías y seguridad de la posesión de tierras, préstamos con entidades internacionales para inversión en el campo, incluida maquinaria y tecnología, intereses blandos en sus préstamos financieros, obras de infraestructura, carreteras, electrificación, etc. Todo ello ayudaría a la expansión del azúcar en el valle geográfico del río Cauca, aprovechando el bloqueo comercial de los Estados Unidos a Cuba, a partir de la década de los sesenta (Mina, 1975).

Uno de los efectos de despojo de las tierras, para las negritudes campesinas nortecaucanas, se evidencia en el declive de su productividad agropecuaria. La producción de cacao en la región, que era la más alta del país, en 1960 solo generó el 14,66% del 100% producido en 1949, es decir, que la baja representó el 85,4%. El daño fue enorme y con unos costos sociales incalculables, se abandonó el cultivo, luego fue el turno para el arroz, que lo monopolizaron otros ricos, el ganado se desplazó a las montañas, la caña lo invadió todo y su producción desde 1934 ha sido sin precedentes. En 1938 se producían 22.000 toneladas métricas de azúcar en el norte del Cauca (Mina, 1975).

Simultáneamente, entre 1960 y 1975, las negritudes perdieron unas doce mil hectáreas, de las 18.000 que poseían. Fueron hostigados, engañados, expulsados de los campos a los cascos urbanos e incorporados al mundo laboral de los ingenios como corteros de caña. Se aplicaban fumigaciones como estrategia para dañarles los cultivos, se les inundaba las tierras, se les impedía el acceso a sus propias parcelas mediante bloqueos. Se ejecutó una política soterrada de endeudarlos financieramente, por parte de la Caja Agraria, quien, a propósito, los asesoraba mal, de tal manera que cultivaran lo que no iba a dar rentabilidad y perdieran sus cultivos, incrementando el endeudamiento y viéndose así obligados a vender al «mejor postor». Fue así como desbarataron su economía, sus cultivos permanentes desaparecieron, lo que trajo dispersión, miseria, pobreza, desarraigo y sin tierras para trabajar, los destruyó el progreso de la caña1.

La afroruralidad devino en el eslabón más débil de la cadena productiva de la agricultura comercial. Su microfundio no fue tenido en cuenta por parte del Estado, pues sus políticas y programas solo eran para beneficiar a los productores de caña y a su agroindustria, lo que ha sido una constante desde aquella época. Se invisibilizó así la realidad rural de miles de familias negras que vivían de lo que producían. La mayoría de la población tuvo que empezar a comprar lo que ya no se cultivaba. El despojo sistemático hizo perder la esperanza, bajaron entonces los niveles de productividad agropecuaria y lo que antes eran ámbitos rurales de producción de alimentos fue transformado en una extensa plantación de caña, llamada ahora el monstruo verde. La vida se convirtió en un péndulo que oscilaba entre la miseria y la esperanza. Se les impuso un desarrollo que nunca fue consultado y que solo les generó pobreza y marginalidad (Mina, 1975).

La reforma agraria presentada por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, pero inspirada en el programa norteamericano de la Alianza para el Progreso, creado e impulsado por los organismos multilaterales, no significó nada para las negritudes nortecaucanas. No hay un solo caso de tierras dadas, entre la década de los sesenta y los ochenta del siglo xx, a los campesinos negros en los cuatro municipios estudiados.

En los años ochenta, debido a las condiciones de desnutrición infantil, de pobreza y de carencias básicas de sanidad en los hogares, la región fue escogida estratégicamente por el Gobierno nacional como punto de referencia para aplicar el Programa de Alimentación y Nutrición (PAN) y los programas de Desarrollo Rural Integral (DRI), pues se requería mostrar ejemplos de la eficiencia estatal en la aplicación del modelo de desarrollo rural en aquel entonces. Se implementaron programas de salud, nutrición, acueducto, electrificación, educación, pero la cobertura fue excesivamente discreta. Para los programas se destaca que la asistencia en crédito a los campesinos de la región era una de las más bajas del país, fuera de las falencias en asistencia técnica. También se dio una gran deficiencia en las asesorías para la adecuada comercialización de los productos del campo, en especial porque el mercado no lo permitía. En cuanto a las obras de infraestructura, no se cumplió con lo prometido por inconvenientes técnicos del DRI. Mientras esto sucedía a las comunidades afrorurales, el sector azucarero crecía gracias al favor de las políticas gubernamentales, pues el ingenio del Cauca ampliaba sus terrenos y la extensión de sus cultivos de caña (Fajardo, 1986).

Gracias a la ley 70 de 1993, que reconoció los derechos territoriales, étnicos y culturales a las comunidades afrodescendientes después de casi dos siglos, fue posible la creación de la figura jurídica de los consejos comunitarios, que agrupan un buen porcentaje de la dinámica rural de los territorios ancestrales de los afrodescendientes. La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) congrega un total de 41 consejos comunitarios, 15 de ellos adscritos al Ministerio de Interior y los otros en proceso de adscripción. Según la actual dirección de la entidad, el Gobierno les ha adjudicado cuatro propiedades colectivas: Pílamo (904 ha) en el municipio de Guachené; Alsacia (1.100 ha más otras 37 hectáreas aparte, en el municipio de Buenos Aires; Gualí (15 ha) en el municipio de Caloto; y Zanjón del Garrapatero (517 ha) en el municipio de Santander de Quilichao. A fecha de esta publicación hay otras seis adjudicaciones en proceso. Claro, la región plana nortecaucana no fue objeto de adjudicación de tierras para las comunidades afrorurales, que soñaron con que la ley ahora sí les daría garantía de recuperación de los territorios ancestrales que pertenecieron a sus antepasados palenqueros y cimarrones, pero eso solo fue otra desilusión (Hurtado, 2001).

En la misma década de los noventa del siglo xx en Colombia se introduce la concepción europea de nueva ruralidad, pero la crisis nacional del sector agropecuario tuvo igualmente sus serias manifestaciones en la región nortecaucana, ya que se redujo el número de hectáreas sembradas de cultivos de ciclo corto y mediano. Simplemente su poca rentabilidad desestimuló la producción. El campo siguió perdiendo su encanto y las emigraciones a la ciudad continuaron, pues la gente buscaba mejores condiciones de empleo o alternativas en la minería artesanal e informal. Tal desdicha se prolongó gracias al enfoque territorial del desarrollo rural, la expresión neoliberal frente a lo rural impuesta por los organismos multilaterales a principios del siglo xxi. La gran crisis del atropello a los campesinos y de las políticas nefastas para el campo colombiano posibilitó que tanto campesinos afros como indígenas fueran partícipes excepcionales de las marchas campesinas en los años 2013 y 2014, acaecidas en el país durante el primer mandato del gobierno de Juan Manuel Santos, en pro de las reivindicaciones a su autonomía, a las problemáticas financieras de la producción agropecuaria y solicitud de tierras para sus cultivos.

Desde luego, en medio del despojo más funesto al que fue sometida la afroruralidad nortecaucana a lo largo del siglo xx, en medio de todas las dinámicas y asimetrías, se sostuvo un hecho simbólico cultural y de resistencia, fruto del mismo espíritu del cimarraje, que aún es opción de esperanza para miles de afrocampesinos de la región: la finca tradicional.

5. LA FINCA TRADICIONAL: REFERENTE SIMBÓLICO DE LA AFRORURALIDAD EN EL NORTE DEL CAUCA Y SU ACTUAL CONTEXTO

La finca tradicional es una construcción étnica e identitaria de la cultura afrorural nortecaucana que nació en la última mitad del siglo xix como parte de las dinámicas históricas, sociopolíticas, económicas y territoriales, es decir, de su proceso de etnogénesis, en el contexto de la crisis del modelo hacendista-minero, el surgimiento, a principios del siglo xx, de la nueva clase terrateniente caleña y el despojo territorial al que fue sometido por parte de dicha clase, con la anuencia del Estado colombiano. La finca tradicional también es conocida como finca econativa, finca agroecológica y finca afro-nortecaucana. Incorpora la memoria de toda la región y abarca desde antes de los bisabuelos hasta la actualidad familiar. Por lo tanto, entreteje las tradiciones, las historias del despojo, el auge cañero, sus biografías, sus afectos y sus esperanzas, su identidad étnica (Jaramillo, Londoño & Sánchez González, 2015). Ello de la mano con el paisaje, el medio ambiente, el sustento diario, la nutrición y la salud. Representa, igualmente, resistencia, preservación del territorio y forma alternativa de producción frente al monocultivo de la caña (Asociación Comunitaria para el Desarrollo Social, 2011).

Sin duda, la finca tradicional es sinónimo de histórica resistencia y del espíritu cimarrón; también es el espacio de intervención de los organismos estatales, privados y de las agencias de desarrollo de diversos países, quienes han diseñado estrategias para gobernar sobre los recursos naturales existentes en la región, explotar el paisaje, intervenirlo, administrarlo y gestionarlo al son de sus intereses (Jaramillo, Londoño & Sánchez González, 2015: 43).

En la finca tradicional reposa un gran oasis de biodiversidad nutricional y medicina. Los peligros que afronta están dados por razones contextuales y por la falta de presencia del Estado a través del diseño e implementación de adecuadas políticas públicas. De hecho, no tanto como unas décadas atrás, cuando se llegó a registrar un promedio de 300 especies de variedades cultivadas por predio, según comentarios de los mismos finqueros. En la finca de hoy subsisten muchos cultivos entre alimenticios, hierbas aromáticas, plantas medicinales, animales y plantas ornamentales. El promedio de las fincas tradicionales no excede una plaza; la gran mayoría es de una o menos de una. La gran variedad de sus cultivos (plátano, maíz, yuca, cacao, cítricos, entre otros) ofrece un gran contraste al lado de una inmensidad de cultivos de caña. Equilibran el paisaje cañero con referentes de resistencia con sus pequeños pero significativos cultivos para la vida y la sana nutrición.

Hay veredas que se caracterizan por ser ámbitos de un conjunto rico de pequeñas fincas tradicionales, como el caso de Holanda en Padilla o El Silencio en Guachené, por ejemplo, pero hay muchos casos parecidos en todos los municipios nortecaucanos, que son un portento de resistencia al modelo desarrollista cañero que promueven los ingenios. Desde luego, sembrar una mata de plátano al lado de un inmenso cañaduzal es un hecho simbólico de resistencia política frente a un modelo que no ha propiciado el desarrollo, sino todo lo contrario.

La siguiente tabla señala la extensión de los cultivos de las pequeñas fincas tradicionales de la afroruralidad de cada uno de los cuatro municipios:

TABLA 1

Extensión agropecuaria de las fincas tradicionales

en los municipios estudiados (2014)

| Municipio | Área sembrada (Ha) | Bosques | Total |

|---|---|---|---|

| Guachené | 302 | 186 | 488 |

| Padilla | 101 | 41 | 142 |

| Puerto Tejada | 64 | 656 | 720 |

| Villa Rica | 2 | 1 | 3 |

| Total | 469 | 884 |

Fuente: DANE (2014).

Las 469 hectáreas dedicadas a la finca tradicional, frente a las 4.102 hectáreas sembradas en caña en los cuatro municipios, equivale al 11,433% del total del territorio, pero

frente a los ocho municipios afronortecaucanos, donde se siembra un total de

70.694 hectáreas, equivale al 0,663% (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, 2016). El ahogo de la finca tradicional por parte del monstruo verde es abismal.

Los cuatro municipios de estudio forman parte de los ocho municipios del norte del Cauca que poseen la mayor disparidad en todo el departamento del Cauca, es decir, que el 10% de sus propietarios tienen más área respecto del 10% del área del municipio. Así mismo, poseen la menor heterogeneidad territorial, en medio de la mayor productividad de caña por hectárea en el mismo departamento, la cual es superior a las 505 toneladas por hectárea (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, 2016). La inequidad bien la refleja el indicador de Gini, como lo señala la siguiente tabla.

TABLA 2

Estructura de la propiedad en los municipios estudiados en 2014

| Municipio | Predios | Propietarios | Hectáreas | Gini |

|---|---|---|---|---|

| Guachené | 4.878 | 1.472 | 8.621 | 0,890 |

| Padilla | 2.447 | 1.004 | 7.226 | 0,770 |

| Puerto Tejada | 1.776 | 774 | 9.858 | 0,790 |

| Villa Rica | 1.832 | 553 | 7.216 | 0,850 |

| Departamento de Cauca | 288.894 | 72.632 | 2.437. 975 | 0,548 |

Fuente: DANE (2014).

Algunas particularidades de la afroruralidad de cada municipio se relacionan en

la siguiente tabla.

TABLA 3

Particularidades de la afroruralidad municipal en la zona estudiada

| Municipio | Habitantes | % Rural | Extensión | Núm. Veredas | Afluentes | Economía | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Guachené | 19.551 (99% son afros) | 76% | 390.03 km2 | 26 | Río Palo | 57% agroindustria de la caña. 3.000 = 504 ha: predios en cultivos de cítricos, piña, plátano, frijol, sorgo, zapallo, soya, tabaco, yuca y otros frutales. Ganadería a pequeña escala: 2,4% en pastos. | |

| Padilla | 8.142 (96,94% son afros) | 53% | 95 km2 | 10 | Ríos Paila y Guengue | 90% agroindustria de la caña. Cultivos de pan coger, frutales. Pequeña ganadería de subsistencia. 95% agroindustria de la caña. | |

| Puerto Tejada | 44.804 (98,5% son afros) | 12,5% | 102 km2 (95% sembradas en caña) | 10 | Ríos Palo y Cauca | 700 ha (5% del total) en cultivos de pan coger. Muy pequeña ganadería de subsistencia: 1740 cabezas, el 40% leche; el 10% carne; el 50% doble propósito. | |

| Villa Rica | 15.032 | 29% | 74,3 km2 | 6 | — | 98% agroindustria de la caña.Agricultura familiar tercer renglón cultivos de pan coger, maíz, cacao y plátano. |

Fuente: elaboración propia a partir de DANE (2018), Alcaldía de Padilla ( ), Alcaldía de Guachené ( ) y Alcaldía de Puerto Tejada ( ).

La anterior tabla muestra cómo las economías de Padilla (90%), Puerto Tejada (95%), Villa Rica (98%) y Guachené (57%) dependen de la agroindustria de la caña. La afroruralidad está reducida a mínimas expresiones. Guachené conserva un buen porcentaje de economía proveniente de la finca tradicional afrorural y se puede seguir desarrollando

su potencial. En tal sentido es el municipio más privilegiado dentro de los cuatro estudiados.

A dichos municipios les asisten los mismos problemas de orden estructural: tierra, carencia de agua potable, contaminación ambiental por efecto de las fumigaciones a la caña, pérdida sustancial de la biodiversidad y orden público.

El norte caucano tiene problemas típicos de sobreutilización de la tierra. Conforme es mayor el número de pequeños propietarios, más dificultades se presentan por esta sobreutilización, dado el exceso de concentración de la tierra. Caloto y Villa Rica sobresalen por los conflictos por este motivo, pues el 95% de sus suelos tienen problemas de aprovechamiento. Puerto Tejada se distingue porque el 81% de su suelo se aprovecha para fines de la agroindustria cañera (Gamarra, 2007). Esto ha conducido a que la falta de soberanía alimentaria de las poblaciones municipales arrastre un serio desequilibrio desde hace varias décadas por falta de producción biodiversa afrocampesina. Influyen, entre otras, su ubicación geográfica, la fertilidad de su suelo, la incidencia de la economía vallecaucana y sus vías, aspectos que han posibilitado el exagerado monocultivo de la caña en pro de su agroindustria y desarrollo empresarial, generando una situación problemática para la sostenibilidad del ecosistema.

El 13,46% de la superficie del territorio nortecaucano está constituido por predios de menos de tres hectáreas en manos del 77% de los propietarios. El 40% de la superficie lo componen predios de más de cincuenta hectáreas y pertenecen al 0,25% de los propietarios. La necesidad de tierra para los afros es de unas 64.113 hectáreas. Lo sembrado en caña es de 70.694 hectáreas (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, 2016). El problema de la tierra aún está pendiente de solucionarse en el norte del Cauca y ello incide obligatoriamente en la prosperidad de la afroruralidad. Villa Rica y Padilla son los municipios con menor extensión de todo el departamento, pues poseen 7.603,532 y 7.151,31 hectáreas respectivamente (Corporación Autónoma Regional del Cauca, 2009).

Sin duda, las fuerzas agroindustriales y empresariales son los agentes directos, junto con el aparataje gubernamental, estatal y departamental, de la mentalidad desarrollista propia del modelo capitalista. Esta es la única perspectiva en que han visto el territorio y a sus comunidades afrorurales. Así han modelado el territorio, a la altura de los sumos intereses del capital, tanto nacional como extranjero, es decir, en pro del crecimiento económico, de espaldas a la biodiversidad de los ecosistemas y de las comunidades que desde épocas ancestrales han construido su territorio rural.

La Tabla 4 señala la extensión de los cultivos de caña en los municipios estudiados.

En los cuatro municipios la caña lo invade todo. Por ello, se presume que la ruralidad es únicamente dicho monocultivo, ocultando la realidad de las comunidades afrocampesinas que viven en las diferentes veredas o que, al vivir en el casco urbano, su trabajo y sustento dependen del adecuado aprovechamiento de las fincas tradicionales que poseen en alguna de las cercanas veredas.

Complementariamente, la problemática estructural del agua determina mucho el presente y el futuro de las comunidades nortecaucanas. El tema es estratégico y geopolítico. Las comunidades en campos y cascos urbanos no tienen agua potable, toda es para la caña, de ahí su prioritaria importancia en el contexto de la búsqueda de alternativas para la producción agropecuaria biodiversa en toda la región.

TABLA 4

Caña de azúcar en el país y por municipios

| Referente | Unidades producción agroindustrial (UPA) | UPA Caña de azúcar | Área sembrada caña de azúcar (ha) | |

|---|---|---|---|---|

| Total Colombia | 860.147 | 12.389 | 239.794 | |

| Guachené | 2.329 | 0 | 2.277 | |

| Padilla | 1.250 | 909 | 6.605 | |

| Puerto Tejada | 652 | 473 | 8.092 | |

| Villa Rica | 820 | 4 | 2.942 |

Fuente: DANE (2014).

La oferta hídrica la brinda la cuenca del río Cauca, la cual da forma al valle geográfico que lleva su nombre y recorre parte del territorio nacional en una extensión de 737.000 hectáreas, lo que permite diversos sistemas productivos agropecuarios. La red fluvial

del río Cauca está alimentada en la región por los siguientes afluentes: Palo, Guengue, La Paila, Teta, Desbaratado,

Mondomo, Negro, Ovejas y Pescador, entre otros. Esta excelente oferta hídrica, que se utiliza para generar energía y regar el 70% de los cultivos de caña, favorece a las 756 empresas que surgieron gracias a la Ley Páez o 218 de 1995. La demanda ambiental ha generado el típico desequilibrio ecológico y una de las más afectadas ha sido la cuenca del río Cauca, debido al acaparamiento del agua para el monocultivo de la caña, los cultivos ilícitos, coca y amapola, el drenado, pastoreo y las quemas de los bosques como método de limpieza. Esto afecta la oferta hídrica, la biodiversidad y degrada los suelos.

La pérdida de biodiversidad, en tanto extinción de variedades vegetales y especies de fauna, no solo se debe al monocultivo de la caña, sino también al uso de diversas prácticas agropecuarias inadecuadas.

Tal modelamiento del territorio hizo que lo rural se confundiera con lo urbano y viceversa. Lo urbano subsiste, entre otras razones, gracias a la ruralidad, que es productora de una base alimentaria biodiversa. La relación entre lo urbano y lo rural es biunívoca: la una no subsiste sin la otra. No son mutuas continuidades, pero en medio de sus particularidades se complementan directamente, comparten problemáticas comunes. Ambas hay que verlas en el contexto histórico-territorial-ecosistémico; en la identidad y la producción de su cultura; desde sus propios imaginarios; desde su saber ancestral; en sus tensiones políticas y problemáticas socioeconómicas, así como en su espiritualidad.

Por ello, la cercanía estrecha entre los municipios es pieza característica del recorrido por el territorio. Las veredas están cerca de diferentes cascos urbanos y se va de uno a otro municipio de manera muy ágil por las vías principales. El entramaje de carreteras está hecho para facilitar las rutas cañeras y empresariales, así como la interconexión municipal y departamental en pro del comercio nacional e internacional.

Las plazas de mercado son, por lo general, muestra de la rica variedad de cultivos de los campos veredales. No necesariamente es el caso de la zona estudiada, pues la extensión cultivable y lo que la caña ha dejado para otros cultivos es muy poco, afectando, desde hace más de sesenta años, la soberanía alimentaria de estas comunidades. Padilla es el caso extremo, ya que no tiene plaza de mercado, hecho lamentable. Los mercados de Guachené y Villa Rica son muy básicos. Puerto Tejada posee la mayor plaza de mercado, pero ha decrecido con el paso de los años, su oferta actual es una sombra de lo que fue hace cuatro décadas.

No se puede dejar de señalar que el abandono del Estado posibilitó que el norte del Cauca fuera zona permanente, por varias décadas, del conflicto armado, dada la presencia de la guerrilla, el sexto frente de las FARC-EP, el ELN, el paramilitarismo, el narcotráfico y la delincuencia común. Esto ha afectado al desarrollo social y el crecimiento económico, el bajo margen de la realización de los proyectos agropecuarios y ha dejado entrever la vulnerabilidad de los grupos indígenas y afrodescendientes, así como las dificultades para reivindicar sus derechos civiles y el uso legítimo de la poca tierra que poseen. El conflicto armado se padeció por décadas y perdura debido a la presencia de grupos disidentes de las antiguas guerrillas, así como a la delincuencia común organizada. Con todo, los cuatro municipios no fueron incluidos por el gobierno nacional en la subregión occidental del país donde se elaboraron, a lo largo de los años 2018 y 2019, los ejercicios de planificación rural con enfoque territorial, fruto de los acuerdos de La Habana, en la firma del proceso de paz con las FARC-EP. Ello implica que no recibirán el apoyo económico para obras de infraestructura, educación y cultura que tanto requieren.

Los enfoques teóricos desarrollistas aplicados al campo, con el espíritu de la planificación capitalista y generados desde los organismos multilaterales e incorporados al país mediante las políticas públicas, programas y proyectos correspondientes, no han tenido los efectos esperados en términos sociales, de mejor calidad de vida para las comunidades, de conservación del medioambiente y promoción de la biodiversidad propia de la región, entre otros aspectos. Ello es el resultado de una falta de comprensión de las ruralidades específicas de cada región, de cada expresión étnica e identitaria no solo en el país, sino en toda América Latina y el mal llamado Tercer Mundo. El enfoque de la concepción rural del modelo capitalista siempre ha estado ligado al crecimiento económico, es decir, a la rentabilidad de los grandes inversores extranjeros, las compañías trasnacionales, por ello el enfoque agroexportador.

Con todo, la finca tradicional, referente simbólico de la identidad afrorural nortecaucana, sigue siendo la fuente principal de trabajo y sustento cotidiano de miles de personas. Ello en medio de las dificultades que implica hacer campo, pues la marginalidad a la que han sido sometidos históricamente, tanto por los terratenientes cañeros como por el gobierno departamental y nacional, en un tratamiento desigual e inequitativo, ha profundizado la pobreza, la falta de oportunidades y las condiciones socioeconómicas que padecen, incluidos los bajos niveles educativos, de salubridad o de inseguridad social.

En el mismo orden de ideas, se debe anotar que la región nortecaucana hasta ahora no ha sabido de una verdadera reforma agraria, los impulsos de la «nueva ruralidad», y la profundización del modelo neoliberal, por medio del enfoque territorial del desarrollo rural, han generado falsas esperanzas para las comunidades afrorurales. Eso hace que no crean en las instancias gubernamentales, pues saben que la afroruralidad no tiene importancia para el Gobierno. Aparecen grandes intermediarios del campo para ponerlos a producir dentro de un modelo exportador, lo cual no deja sino pérdidas para las bases rurales, pues acaban produciendo para que otros se enriquezcan, trabajando al pierde, mientras los intermediarios aprovechan la excelente calidad de sus frutos, de sus tierras y exportan con nombre ajeno. Saben que el trabajo es en solitario y que asociarse o hacer comunidad es hoy romper con cadenas que los ataron al individualismo promulgado por un modelo de desarrollo capitalista que los ha marginado, ha desintegrado su identidad cultural, en condiciones de desigualdad, con un nivel de ciudadanía de tercera categoría y los ha mantenido en la pobreza.

6. CONCLUSIONES

La afroruralidad es el resultado del proceso de etnogénesis negra, iniciada por cimarrones desde Monte Oscuro, que constituyeron palenques o poblaciones libres. Se entretejió en medio de la aculturación y la interculturalidad, el contexto económico mundial, las dinámicas sociopolíticas nacionales y regionales, las problemáticas territoriales, las tradiciones africanas y la misma cosmovisión de las negritudes, inspirada en el legado espiritual de sus ancestros. La afroruralidad es algo localizado espacial y territorialmente, es una construcción y apropiación en y desde la cultura, es una expresión histórica, étnica e identitaria.

En la conformación de la afroruralidad nortecaucana hay que tener presente el cambio de tenencia de la tierra. El modelo económico se impuso desde fuera, es decir, siguiendo las dinámicas de las potencias que dominaban el mercado mundial y dinamizaban el mercado de víveres, madera, café y cacao. Dada la decadencia del modelo de hacienda, surgieron las nuevas familias de comerciantes de apellido extranjero, que invirtieron en tierras agrícolas para acceder a la economía de la plantación de cultivos y de ganado (Gniset, 1994).

Dicha afroruralidad fue reducida territorialmente, mediante el despojo, para dar paso a la agroindustria de la caña, pero hoy tiene su expresión directa en la finca tradicional. Esta se caracteriza por la biodiversidad de cultivos en muy pequeños predios; representa el hecho político de la resistencia social frente al sometimiento económico de parte de los agroindustriales de la caña; reproduce la cultura, el saber ancestral, la relación armónica con la madre tierra; genera el autosustento y la comercialización de excedentes.

Evidenciar la existencia histórica de la afroruralidad es fundamental, porque permite visibilizar comunidades que el modelo rural convencional y la agroindustria de la caña han mantenido ocultos. Posibilita también identificar las apropiaciones étnico-culturales frente a la territorialidad rural que dichos colectivos históricamente han elaborado. Ello fundamenta el conocimiento y la comprensión de las mismas comunidades, sus dinámicas y necesidades presentes para que, desde el ámbito gubernamental, se constituyan las políticas públicas, los programas y se les dé un trato diferencial. Igualmente, potencia en las comunidades rurales sus propias construcciones alternativas, las cuales enriquecen las múltiples opciones de economías en pro de una vida digna, la que tanto claman y que el actual modelo económico neoliberal no les permite.

En la vida rural colombiana no podemos hablar de la ruralidad, sino de ruralidades múltiples y diversas, dada la historia contextual y particular de cada región, las tradiciones y las sinergias culturales que se entrecruzaron fruto de la esclavización, el mestizaje, las condiciones climáticas o de relieve, entre otras. La idea de desarrollo rural que se impuso en América Latina desde mediados del siglo xx, a través de los organismos multilaterales, es la del crecimiento económico, la competitividad empresarial y regional, una agricultura para la exportación, de ahí los tratados de libre comercio. Todo ello mantiene en una profunda crisis a las comunidades campesinas, a la naturaleza y a la civilización misma. Repensar el modelo de desarrollo rural y plantear propuestas alternativas no convencionales es el desafío.

AGRADECIMIENTOS

Mis más sentidos agradecimientos a los cuatro evaluadores, designados por el comité editorial de la revista Historia Agraria, quienes oportunamente, de manera crítica y detallada, se pronunciaron generando invaluables aportes a mi artículo.

REFERENCIAS

Almario, Óscar (2012). La experiencia libertaria negra en el Pacífico colombiano, 1780-1930. En Martha Luz Machado, La diáspora africana: Un legado de resistencia y emancipación. Santiago de Cali: Fundación Universitaria Claretiana/Universidad del Valle.

Almario, Óscar (2014). De la etnogénesis negra del Pacífico al movimiento étnico afrocolombiano: Anotaciones para una posible comparación con la experiencia brasilera. Revista de Historia Comparada, 8 (1), 96-127.

Arocha, Jaime (2016). Nina S. de Friedemann (1930-1998): La etnógrafa de africanías y cimarronismos. Revista de estudios colombianos, (47), 136-150.

Asociación Comunitaria para el Desarrollo Social (2011). La finca tradicional econativa: Presente y futuro del pueblo afronortecaucano.

Carney, Judith (2015). El origen africano del cultivo del arroz en las Américas. Asclepio, 67 (1), 77.

Centro Nacional de Memoria Histórica (2018). Recorridos por los paisajes de la violencia en Colombia.

Centro Virtual Isaacs: Portal Cultural del Pacífico Colombiano (s. f.). Algunos rasgos sobre la esclavitud en el suroccidente colombiano.

Colmenares, Germán (1983). Sociedad y economía en el valle del Cauca I: Cali: Terratenientes, mineros y comerciantes, siglo xviii. Bogotá: Biblioteca Banco Popular.

Colmenares, Germán (1997). Historia económica y social de Colombia II: Popayán, una sociedad esclavista, 1680-1800. Santafé de Bogotá: Universidad del Valle/Banco de la República/Colciencias/Tercer Mundo Editores.

Colmenares, Germán (2007). La formación de la economía colonial, 1500-1740. En José Antonio Ocampo, Historia Económica de Colombia. Bogotá: Planeta.

Corporación Autónoma Regional del Cauca (2009). Documento de análisis socioambiental del Departamento del Cauca: Identificación de lineamientos para ajuste de instrumentos de planificación de la CRC.

DANE (2014). Censo Nacional Agropecuario.

DANE (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda.

Díaz de Zuluaga, Zamira (1983). Sociedad y economía en el valle del Cauca II: Guerra y economías en las haciendas: Popayán, 1780-1830. Bogotá: Biblioteca Banco Popular.

Escorcia, José (1983). Sociedad y economía en el valle del Cauca III: Desarrollo político, social y económico, 1800-1854. Bogotá: Biblioteca Banco Popular.

Fajardo, Darío (1986). El Cauca indígena y el desarrollo rural. En Absalón Machado, Problemas agrarios colombianos. Bogotá/México, DF: CEGA/Siglo XXI.

Gamarra, José Rosario (2007). La economía del departamento del Cauca. Bogotá: Banco de la República.

Gniset, Jacques (1994). Los pueblos negros caucanos y la fundación de Puerto Tejada. Cali: Gobernación del Valle del Cauca, Gerencia para el Desarrollo Cultural.

Hurtado, Teodora (2001). La protesta social en el Norte del Cauca y el surgimiento de la movilización étnica afrocolombiana. En Mauricio Pardo, Acción colectiva, Estado y etnicidad en el Pacífico colombiano (pp. 95-122). Bogotá: Colciencias/Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Invernón, Giselle & Guizardi, Menara Lube (2014). Diásporas, etnicidad y etnogénesis: De las reflexiones teóricas a los estudios de caso sobre las comunidades afro-descendientes en América Latina. Papeles de Trabajo, (28), 95-119.

Jaramillo, Jaime (1968). Ensayos sobre historia social colombiana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Jaramillo, Jefferson, Londoño, Natalia & Sánchez González, Gina (2015). Agroindustria azucarera y finca tradicional en el norte plano del Cauca (Colombia): Perspectivas históricas y claves etnográficas. Memoria y Sociedad, 19 (39), 30-47.

McFarlane, Anthony (1991). Cimarrones y palenques en Colombia: Siglo xviii. Historia y Espacio, (14), 53-78.

Mejía, Eduardo (1996). Origen del campesinado vallecaucano: Siglo xviii y siglo xix. Cali: Universidad del Valle.

Mina, Mateo (1975). Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca. Bogotá: Publicaciones de la Rosca.

Mosquera, Yilver (2018). Escalas geográficas e identidades territoriales: Trayectorias desde las comunidades negras del valle del Patía. Geographia Meridionalis, 4 (2), 126-144.

Restrepo, Eduardo (1996). Economía y simbolismo en el «Pacífico negro». Tesis de grado. Medellín: Univeridad de Antioquía.

Romero, Mario Diego (1996). Diáspora africana y familia como patrimonio afrodescendiente. En Martha Luz Machado, La diáspora africana: Un legado de resistencia y emancipación. Santiago de Cali: Fundación Universitaria Claretiana/Universidad del Valle..

Sánchez de Friedemann, Nina (1992). Huellas de africanía en Colombia: Nuevos escenarios de investigación. Thesaurus, 47 (3), 543-560.

Stallaert, Christiane (2012). Traducción y conversión como modos de creación de identidades contra-hegemónicas: El caso de las culturas ibéricas. Mutatis Mutandis: Revista Latinoamericana de Traducción, 5 (2), 271-283.

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (2016). Distribución de la propiedad rural. Bogotá: Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras.

Wabgou, Maguemati, Arocha, Jaime, Salgado, Aiden José & Carabalí, Juan Alberto (2012). Movimiento social afrocolombiano, negro, raizal y palenquero: El largo camino hacia la construcción de espacios comunes y alianzas estratégicas para la incidencia política en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Zapata Olivella, Manuel (2014). El árbol brujo de la libertad: África en Colombia: Orígenes, transculturación, presencia: Ensayo histórico mítico. Buenaventura: Universidad del Pacífico.

↩︎ 1. Véase el documental de Ramiro Ballesteros, Historia del Norte del Cauca (2017), en