1. INTRODUCCIÓN

La misma exposición de nuestros males indica los remedios, demostrando que el objetivo de estas leyes debe ser conspirar a promover por todos los medios la labranza; hacer por ella todo lo que hasta ahora se ha hecho a favor de los ganados, persuadiéndose a que así tendremos más ganados, y más frutos; corregir los defectos locales, desenvolviendo la población superflua de los lugares para derramarla y hacerla útil en los campos. […].

Pablo de Olavide y Jáuregui, 1768 (Anes, 1990: 2ª parte, 24)

Acercarnos a la situación del campo español en el siglo xviii es aproximarnos a una realidad muy heterogénea dependiendo de cada región. Grosso modo, distinguimos tres estructuras agrícolas en la península ibérica: la predominante en Galicia y cornisa cantábrica caracterizada por cultivos intensivos y mano de obra familiar; la peculiar de las dos submesetas y Andalucía occidental con cultivos extensivos y mano de obra asalariada; y la típica de la costa mediterránea, más avanzada con regadío y cultivo arbóreo. Si bien dentro de cada región las peculiaridades eran una constante, encontrando numerosas diferencias entre las zonas. En definitiva, se distinguía entre una periferia próspera y un interior decaído (Perdices, 1993: 112-113). En este contexto, en lo relativo al cereal durante el siglo xviii, los intentos de mejora se realizaron aumentando la superficie de cultivo en combinación con las reformas institucionales y el aumento de la mano de obra, pero no modernizando las técnicas, lo que impidió una verdadera competitividad de la producción (Simpson, 1995: 61). Los problemas sobre la agricultura y algunas de sus posibles soluciones fueron puestos de relevancia a mediados del siglo xviii por Campomanes (1984: 69-84), ponderando el cultivo de la sementera de grano, los plantíos y las hortalizas como las tres piezas fundamentales de la agricultura a mejorar junto con la crianza de animales para el consumo humano y la labor. Unida a esta necesidad de reforma en el campo podemos destacar la baja densidad de población en algunas comarcas de España, un problema que se había intentado atajar con proyectos de repoblación auspiciados por la monarquía como el de Bernardo Ward con irlandeses católicos en 1752, o los de iniciativa privada, como por ejemplo el realizado por el cardenal Belluga en el reino de Murcia (Delgado, 2001: 138-152). Dichos proyectos fueron los prolegómenos, junto con otros, de la colonización carolina, que fue mediatizada por el clima político e intelectual preponderante en las monarquías europeas de la época, que encontraron en las migraciones desde Centroeuropa una posible solución a análogos problemas.

El objetivo de este artículo es ofrecer una reconstrucción espacial del proceso de colonización de Sierra Morena, haciendo uso de la metodología SIG, con el fin de permitir un mejor entendimiento de las dificultades afrontadas y de las dinámicas de los asentamientos. La combinación de las fuentes documentales y bibliográficas con la cartografía histórica y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) nos ayudarán a conocer el proceso de asentamiento y desarrollo de las colonias agrícolas de Sierra Morena. Para el estudio de la Intendencia de Nuevas Poblaciones (1767-1835) vamos a utilizar los libros de repartimientos que forman parte del «Fondo sobre la colonización de Sierra Morena» de la delegación de Hacienda de Jaén1 para conocer quiénes eran los titulares de cada dotación y los sucesivos cambios de propiedad. En Sierra Morena las dotaciones normalmente estaban compuestas por dos suertes de aproximadamente 25 fanegas2 cada una, pudiéndose complementarse con una casa. La realidad impuso algunas diferencias en los repartos que estaban fundamentados en la diversidad de calidades de las parcelas y la posibilidad de poner en funcionamiento tierras de regadío. Además, el artículo IX del Fuero consideraba la entrega de terrenos en las laderas y collados, para el plantío de árboles y vides, lo que aumentaba la variedad de opciones para las dotaciones (Pérez-Schmid, 2018: 311-313).

El Fuero de Población (Fuero, 1767) determinaba la creación de dichos libros acompañados de planos que clarificaban el término que ocupaba cada colonia y la situación de las suertes (artículo XII y XIII). Hasta el momento se han realizado algunos estudios sobre los repartimientos de los colonos3, si bien la mayoría se han centrado en la transcripción documental o el estudio de una única fuente, por lo que no han atendido a periodos completos como el que presentamos en el presente artículo. De esta manera, hemos podido establecer cuál fue la evolución de cada una de las suertes en cuanto a la propiedad o si la Superintendencia de Nuevas Poblaciones4 tuvo en cuenta criterios como la cercanía de las suertes de un mismo jefe o la lengua a la hora de asentar a las familias de colonos. Partimos de la hipótesis de que, pese a la pérdida de población durante los primeros años, las suertes se afianzaron e incluso se incrementó la superficie de cultivo. Para ello analizamos el proceso de asentamiento de las familias de colonos por medio de documentación relativa a tres años (1770, 1774 y 1781) que permite comparar los jefes de suerte, la propiedad y el aumento de la superficie puesta en cultivo. Aunque estamos condicionados por los tres documentos sobre Navas de Tolosa que utilizamos: el libro de repartimiento de 1770, un listado de jefes de 1774 y el libro de repartimiento de 1781, pues solo en este último se incluye la dotación completa.

2. EL PROYECTO DE SIERRA MORENA EN LA EUROPA DE LAS COLONIZACIONES

La Europa de la Fisiocracia y Agronomía repercutieron en la España del siglo xviii (Lluch & Argemí, 1985). Las influencias en España de las políticas repobladoras europeas más citadas por la historiografía fueron las acciones de Federico II en Silesia y Pomerania (Sánchez, 1955), y las de Catalina II en Rusia (Voltes, 1989). Menos conocidos han sido los proyectos de nuevas colonias agrarias de Federico II en la denominada Neumark (Blackbourn, 2006), en especial en Oderbruch (Breitkreutz, 1911; Christiani, 1901), Warthebruch (Kaplick, 1956; Czarnuch, Böhringer & Chara, 2015) y Netzbruch (Neuhaus, 1905) a lo largo de los ríos Oder, Warta y Notec (en las actuales Alemania y Polonia) y realizadas en diversas cronologías, cuyo cénit se produjo entre 1735-1767.

Desde el ámbito de la casa de Habsburgo destacamos los proyectos de repoblación emprendidos por Claude Florimund de Mercy (1666-1734), comandante del Banato de Temesvar, que a partir de 1720 realizó la repoblación en Banato (entre los ríos Danubio, Tisza y Maros), cuyas políticas fueron continuadas por María Teresa I de Austria tanto en Banato como en Galizia y Lodomeria (Creţan, Turnock & Woudstra, 2008: 6-8), y que se intensificaron con el archiduque José II desde 1783 (mediante una campaña propagandística para repoblar territorios en Hungría, Bohemia, Galizia y Lodomeria) hasta Francisco I a principios del siglo xix.

Incluso hubo proyectos teóricos y prácticos de nuevas poblaciones en las actuales Hungría y Croacia propuestos por austracistas españoles. Como el proyecto teórico de Josep Plantí entre 1725-1726 para la fundación de la «Nueva colonia española» denominada Austrohispánica o Transhispánica y con capital en Carolonoble o Carolina en territorios de la actual Croacia; y el proyecto práctico, aunque fracasado, de una colonia en Banato denominada Nova Barcelona o Carlobagen a partir de 1734, y cuyas primeras oleadas de colonos llegaron a Becskerek, hoy Zrenjanin, entre 1735-1736 (Alcoberro, 2002: 93-101, 105-111).

En el caso del Banato los primeros colonos y artesanos fueron católicos, a los que poco más tarde se unieron también protestantes, y de origen multicultural, por ejemplo, alemanes asentados en Heufeld, Mastort y Ruskodorf (Gerhardt, Klein & Rebl, 1987) o en Batschka, con la presencia del prototípico personaje Johann Eimann, colono y autor de un libro sobre la colonización de José II entre 1783-1787 (Lotz, 1965); franceses de Lorena y Suiza, españoles austracistas, entre otros. Fundamentalmente fueron proyectos políticos, económicos y defensivos de asentamiento de colonos bonificando la tierra mediante el drenaje de áreas inundadas por ríos, además de favorecer el fomento manufacturero, con la llegada de artesanos, y comerciales, a raíz de la fundación de la Kaiserliche privilegierte orientalische Kompanie operativa entre 1719-1740 (Roider, 1994: 318-319). Todos estos proyectos fueron realizados en espacios fronterizos o confinantes de bandera cambiante a lo largo del siglo xviii. La comparación con el caso de Sierra Morena tendría que establecerse, por lo tanto, en elementos jurídicos y normativos, como los deberes y obligaciones de los colonos, en los primeros pasos de la colonización, reclutamiento, llegada y primeros avances de las colonias entre obstáculos, como la alta tasa de mortalidad (Fenske, 1980: 332-347), y soluciones, así como en la morfología de las aldeas, que en Oderbruch la historiografía denomina como Street villages, entre otros elementos.

La influencia alemana quedó muy enquistada en los territorios donde se pusieron en práctica estos procesos de colonización como Prusia o Rusia, algo que podemos constatar con la pervivencia en el tiempo de elementos germanos en tierras eslavas, incluso hasta la actualidad (Fenske, 1980: 344-346). En Sierra Morena podemos detectar procesos de resistencia análogos en el siglo xviii o xix, si bien en la actualidad no encontramos similares elementos salvo en la pervivencia de apellidos, topónimos o algunas tradiciones5. La falta de estudios dedicados a cómo fue el proceso de asimilación de dichos alemanes en España nos limitan en este acercamiento, aunque destaca el interés del proyecto por españolizar a los extranjeros desde sus inicios (Alcázar, 1930: 13).

3. UNA COLONIZACIÓN QUE SERÁ EJEMPLO PARA TODO EL REINO

En agosto de 1767, Olavide ya había seleccionado los tres primeros lugares para formar las primeras colonias de Sierra Morena: el convento de La Peñuela, la ermita de Santa Elena y la venta de Guarromán6, que debían servir como modelo para los nuevos pueblos y aldeas que se construirían con posterioridad. Los 6.000 colonos alemanes y flamencos que había prometido el coronel bávaro Johann Kaspar von Thürriegel iban a repoblar varios despoblados en Andalucía y la provincia de La Mancha. Los objetivos fueron por un lado aumentar el número de habitantes del reino, ampliar las tierras puestas en cultivo, incrementar la producción de alimentos y repoblar algunos de los desiertos que existían en el Camino Real de Madrid a Cádiz para dotarles de infraestructuras, asistencia y seguridad (Pérez-Schmid, 2005: 161). En este punto, podemos indicar ciertas analogías entre la colonización de católicos impulsada por los Habsburgo en Banato con la de Sierra Morena. Se trataban ambas de zonas con baja densidad de población donde las políticas fueron encaminadas a aumentar la riqueza de la región y el control estatal, favoreciendo la inversión y la creación de infraestructuras, lo que indirectamente contribuía a promover la seguridad, si bien en el caso de Banato la amenaza de los turcos le proporcionaba una singularidad fronteriza que no poseía Sierra Morena (Roider & Forrest, 2008: 91-94).

Pero junto a estos objetivos, el proyecto de colonización estuvo desde un principio inspirado con un cierto aire de reforma agraria7, de plantear un nuevo modelo de sociedad alejada de los vicios del Antiguo Régimen y que sirviera de ejemplo al resto de la Corona (Perdices, 1993: 183-187), lo que confirma parte del articulado de su Fuero (Delgado, 2018b: 39).

Las nuevas colonias, gobernadas por el superintendente Olavide, deberían plantear soluciones a determinados problemas que se podían encontrar en la Andalucía de finales del siglo xviii. Podemos indicar cómo apenas una tercera parte de su extensión estaba cultivada, con una escasa producción agrícola y unos medios de producción atrasados donde la ganadería ocupaba las otras dos partes. Además, la extensión de la tierra de los cortijos era excesiva, imposibilitando su «buena labranza». Por otro lado, la tierra estaba acaparada por unas pocas manos, predominando los arriendos y subarriendos a corto plazo, con precios elevados que hacían imposible que los jornaleros y braceros pudieran acceder a ella y prosperar. La falta de fincas cercadas y el aumento de precio por su escasez eran factores que, según el superintendente, lastraban la agricultura de su época. Entre las posibles soluciones que Olavide aportaba para mejorar los cultivos destacaba cómo la legislación debía de cuidar que cada labrador trabajase una porción de tierra ajustada a sus posibilidades de explotación. Para ello debían facilitárseles los medios, promover que se dividieran las grandes heredades entre muchos labradores para intentar convertir a los arrendatarios en pequeños propietarios, lo que los animaría a establecerse en la tierra y mejorarla (Anes, 1990: 2ª parte, XIX-XXVIII). Estas ideas se transmitieron a Sierra Morena cuando el artículo LIV del Fuero especificaba la entrega de 50 fanegas a cada familia de colonos, que además debían poseer ganado. En este caso, Campomanes desde el Fuero y Olavide como responsable sobre el terreno, entregaron una suerte de 25 fanegas con la condición de que debía ser descuajada en dos años para la cesión de la segunda suerte de 25 fanegas. Si no se cumplía el anterior precepto se les podría expulsar de la colonia, si bien en la práctica, dependiendo del territorio, encontramos familias con una, dos o tres suertes, incluso con asignación de porciones de tierra de tamaño inferior a 25 fanegas. Olavide teorizó en su informe al consejo sobre la ley agraria (1768) con 50 fanegas, pero dedicando 25 fanegas a siembra y las otras 25 a pastos de ganado, si bien en el tomo IV de su obra El Evangelio en triunfo (1798) reduce su extensión a 35 fanegas, medida más asequible para el trabajo de una familia (Pérez-Schmid, 2019: 85-87). El caso de Sierra Morena, con la variedad de dotaciones entregadas, nos indica cómo finalmente primó la capacidad de producción. Si en un principio Olavide entregaba aproximadamente las 50 fanegas del Fuero como medida de superficie, la evolución de las dotaciones fue muy variada a partir del mandato de Ondeano, como podremos comprobar en el reparto de 1781. Esto nos revela que la Intendencia podía superar o reducir las 50 fanegas por dotación primando la capacidad de producción y no la superficie entregada.

Aunque durante esta época se estaban realizando repartos en otros puntos de la península, la importancia de esta repoblación se encontraba fundamentalmente en la cantidad de terreno repartido, que fue entregado en un principio a colonos extranjeros (Delgado, 2018a: 26), las tramas urbanas de los nuevos núcleos insertadas dentro de la parcelación agrícola y la pretensión de que estos establecimientos fueran un modelo para el resto de España (Anes, 1990: 2ª parte, XVII). Por este motivo tuvo pendiente a toda Europa, que observó cómo se realizaron dichas reformas, y su posterior desmantelamiento junto con el proceso inquisitorial contra Olavide (Alcázar, 1930: 18-20, 30, 53-56; Defourneaux, 1959: 179 y 365-375).

Las primeras instrucciones del superintendente se basaban en la parcelación del territorio tomando como referencia unas «líneas maestras». Estas líneas dividían el terreno formando suertes, que eran entregadas a cada familia según se especificaba en el Fuero (artículo VIII). Durante los primeros meses la prioridad de Olavide fue la colocación de los nuevos pobladores en sus dotaciones para que fuera rápida su incorporación a las labores agrícolas (artículo VII). Aunque el subdelegado de Sierra Morena, Miguel de Jijón, dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a la limpieza y roturación de nuevas tierras para la entrega de las suertes, estas no fueron suficientes, ya que el número de pobladores crecía día a día, llegando incluso a hospedarlos en barracas en un primer momento (Sánchez-Batalla, 2000: II, 126).

En esta etapa, con la primera tanda de suertes repartidas y las familias de colonos residiendo en sus propias tierras, podemos identificar las ideas reformistas de Olavide o Campomanes. Las colonias servirían de ejemplo a las provincias cercanas y, de esta manera, expandir las innovaciones por la península. Entre otras realizadas en Sierra Morena destacamos el incremento de los labradores propietarios; el uso del poblamiento disperso; cercanía del colono a su hacienda; artesanos propietarios de tierras; cercamiento de las propiedades, complementación entre la agricultura y la ganadería o familia como unidad de trabajo que colabora en las diversas tareas de la explotación (Pérez-Schmid, 2019: 72-104). Este proyecto, y Olavide, desde la temprana fecha de 1769 se vieron arrastrados por las luchas entre los partidarios de Grimaldi y los del conde de Aranda. Al ser el superintendente un protegido de este último, se alteraron algunas de las reformas y objetivos iniciales, culminando su primera fase con el encarcelamiento de Olavide a finales de 1776 (Delgado, 2005: 526-527; Gómez, 2015: 383-397).

4. LOS PRIMEROS AÑOS DE GOBIERNO DE UNA FELIGRESÍA DE SIERRA MORENA

Pese a las contrariedades surgidas, el día 11 de octubre de 1767 se produjo el primer acto oficial de concesión de suertes8. Se repartieron cincuenta lotes en las tres primeras colonias, colocándose la mayoría de los colonos en La Peñuela, dentro de la cual estaban incluidas las suertes de Venta de Linares y Los Pinos. A excepción de La Peñuela, donde junto al convento se estaba levantando la capital de las colonias, lo que se primó en un principio fue el poblamiento diseminado residiendo los colonos en sus propias dotaciones.

La feligresía de La Peñuela quedó finalmente configurada con nueve departamentos, que estaban a su vez constituidos por un número determinado de suertes. En 1770 se desgajaron tres departamentos de La Carolina, que a partir de ese momento pasaría a tener seis, formándose con ellos la feligresía de Venta de Linares9. Conforme se ampliaba el proyecto colonial en los distintos puntos de población la estructura de departamentos iba extendiéndose y agrupándose en feligresías, convirtiéndose en la unidad de control de la Superintendencia. De esta manera observamos en Sierra Morena como desde los 16 departamentos de 1767, pasamos a 31 a finales de 1769 lo que nos indica la rapidez con la que el proyecto aumentó en apenas dos años, tanto en número de feligresías como de departamentos (Pérez-Schmid, 2019: 112).

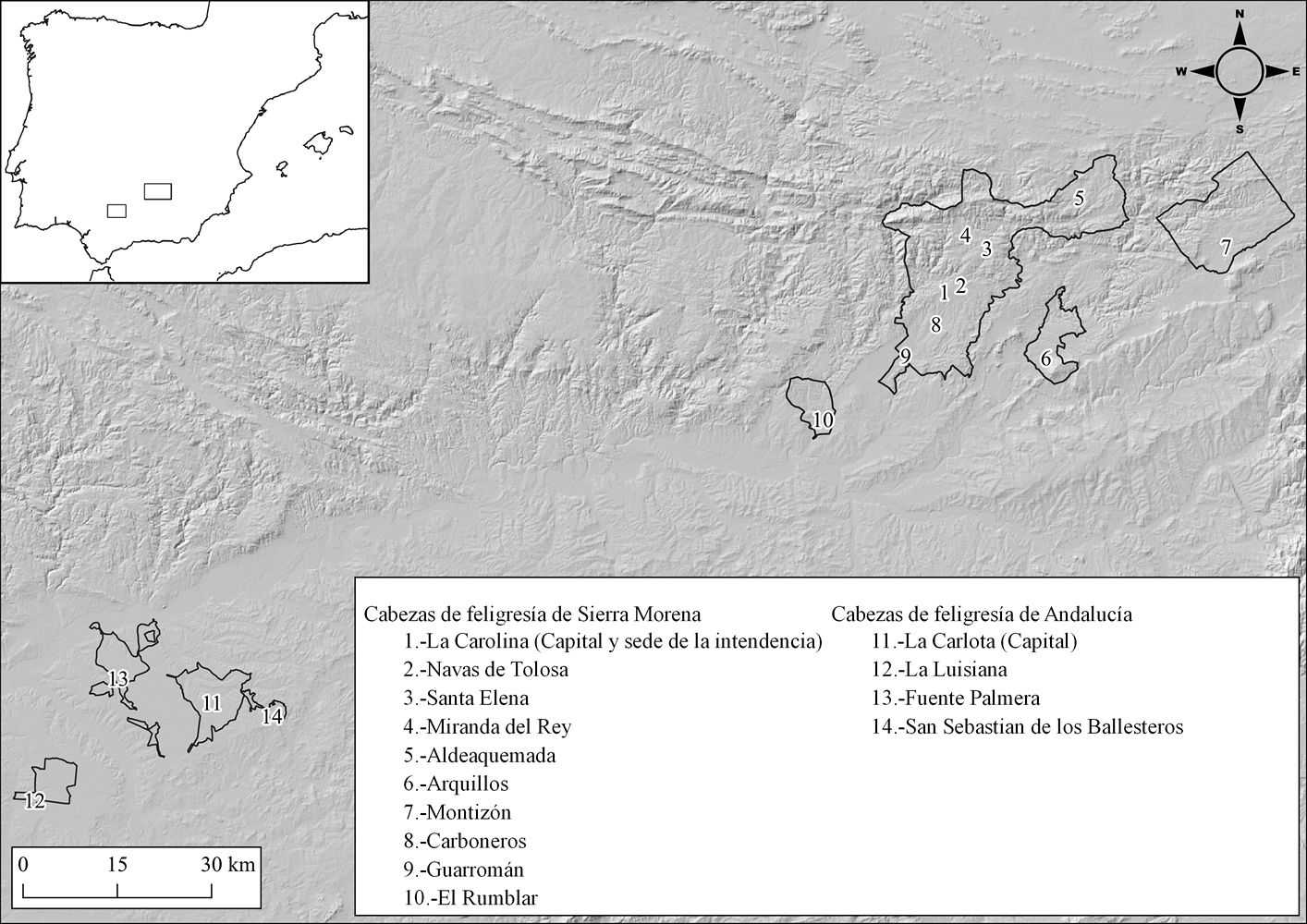

En el siguiente mapa podemos situar geográficamente las feligresías que se constituyeron en el contexto de España y Andalucía en parte de los reinos de Jaén, Córdoba, Sevilla y la provincia de La Mancha.

Mapa 1 Intendencia de Nuevas Poblaciones con las capitales de cada feligresía

Elaborado por los autores.

Durante estos primeros años se hizo bastante complicado el control de los colonos que llegaban a las Nuevas Poblaciones. Así lo comentaba Francisco de Viana, comisario de guerra y encargado para la revista de los colonos en junio de 1768, que se quejaba a Olavide de la falta de listados de colonos actualizados en cada departamento o los errores a la hora de escribir sus nombres o apellidos. Esto provocaba que un mismo individuo estuviera escrito con distinta designación en una misma lista. Los problemas en los listados complicaban la labor a la hora de relacionar a los desertores o despedidos, e incluso enumerar los nacidos, los fallecidos o los desposados. Viana criticaba la poca disposición de los empleados de la Superintendencia y la falta de medios10.

En 1770 parece ser que la situación se normalizó, abriendo la Superintendencia los primeros libros de repartimiento. Estos textos constituían una herramienta de control para conocer la familia que ocupaba cada una de las suertes de su jurisdicción, si bien existían otros elementos de registro como los pies de lista de colonos11 y los libros de familias de población, que también aportaban el dato sobre el jefe de suerte y la dotación que poseía en el momento de su composición. Los pies de lista de colonos eran formados por la misma persona en todas las feligresías, pero a partir de 1770 estas funciones se fueron delegando en los comandantes civiles (Sánchez-Batalla, 2000: II, 390) que los constituían una vez al año12. En lo referido a los libros de familias de población se realizaban también por los comandantes civiles con la ayuda de los alcaldes pedáneos13.

A finales de 1768, la Superintendencia clarificaba la forma de gobernar los puntos de población. Cada colonia, posterior feligresía, se «[…] dividían en pequeños departamentos de los cuales cada uno contiene un corto número de familias que la atención de un hombre puede visitar cada día»14. Al cuidado de cada departamento se nombraba a un inspector que asistiría a las familias con pan y prest, los cuidaría, obligaría a trabajar y facilitaría los medios que se indicaban en las instrucciones de gobierno del superintendente (de Lera, 1988: III, 43-46). El inspector debía visitar diariamente a las familias de su departamento, velando por sus trabajos, y promoviendo activamente el progreso del departamento que tenía asignado. Para facilitar estas labores de administración cada inspector debía confeccionar un libro de departamento siguiendo un modelo aportado por la Superintendencia15. Este libro se utilizaba como base para la entrega de pan y prest, especificando el número de suerte, nombre de cada colono/a, apellido, edad y el rol familiar en relación al jefe de la suerte (mujer, hijo/a, agregado/a, etc.) junto con documentación para relacionar el motivo de las altas y bajas en su departamento y un croquis con el estado de las suertes. Como podemos observar, los libros de departamento que debían realizar los inspectores permitían a la Superintendencia tener información actualizada diariamente del estado de las familias de colonos16. La instrucción de 6 de julio de 1770 proporcionada por el Consejo a Olavide determinó el fin del cargo de inspector de departamento, y como consecuencia la necesidad de nombrar alcaldes pedáneos entre los propios cabezas de familia para que realizasen funciones análogas bajo el mando de los comandantes civiles (Alcázar, 1930: 157).

Previamente, la Superintendencia comenzó a crear los primeros libros de repartimiento para las colonias de Sierra Morena y Andalucía, con fecha uno de enero de 1770. Debemos tener en cuenta que hasta este momento las suertes repartidas se anotaban por el contador en hojas volantes o títulos provisionales. Para su confección se tomó como base los libros de departamento que hasta la fecha estaban realizando los inspectores; de esta manera, al juntar todos los departamentos de una feligresía los constituían. No obstante, solo un año después se realizaron nuevos libros que sustituyeron a los anteriores con fecha 1 de febrero de 1771. Parece ser que los motivos que lo propiciaron fueron el reparto de la segunda suerte, y la cantidad de cambios que se debían realizar a los libros de 1770 (Hamer, 2009: 101-102).

5. COLONOS DE NAVAS DE TOLOSA: MORTALIDAD Y NUPCIALIDAD EN LOS INICIOS DEL PROYECTO

En 1771 podemos obtener una fotografía del tejido social de la feligresía de Navas de Tolosa. Como colonia agrícola y ganadera, la población se dividía entre colonos (393 habitantes) y familias que se dedicaban a otros menesteres (17 artesanos-fabriles), de los cuales 222 eran colonos de origen extranjero y 171 de origen español. En el caso de los artesanos 12 eran extranjeros y 5 de origen español. A esta población habría que añadir los funcionarios de la Superintendencia, el comandante civil, el fiel de fechos –podía realizar funciones de sacristán y maestro de primeras letras– y el capellán, todos ellos costeados por dicha institución. Los alcaldes pedáneos no recibían retribución. El punto álgido del número de habitantes lo tenemos en 1774 con 434, de los cuales 391 eran colonos y 43 particulares, desarrollándose a partir de ese momento un descenso que coincide con los años de gobierno directo de Ondeano (1776-1794). En 1789 encontramos otro censo, que ya no diferencia entre familias extranjeras y españolas, pero nos informan que los colonos ascendían a 222 y los particulares a 24 (Sánchez-Batalla, 2001: III, 410 y 669; 2003: IV, 53). De esta manera se van adelantando algunos de los datos que posteriormente observaremos, como la fuerte pérdida de población durante los primeros años, particularmente bajo el gobierno de Ondeano, que posteriormente tiende a la estabilización en relación con el mantenimiento de las dotaciones.

En este sentido el fallecimiento de muchos de los colonos durante el inicio del proyecto supuso el cambio constante de los titulares de las suertes en detrimento de las familias extranjeras que veían como, poco a poco, perdían su predominio frente a las familias españolas. En la tabla 1 indicamos los datos de mortalidad tanto de Sierra Morena como de Venta de Linares (Navas de Tolosa) entre 1767 y 1781, si bien nos llama la atención especialmente el dato de 1768, con 919 extranjeros y 207 españoles en relación directa a la epidemia de fiebres tercianas –paludismo– que tuvo su punto álgido durante ese año. Parece ser que tanto el hacinamiento como la falta de higiene pudieron ser determinantes en el desarrollo de la epidemia que se vería favorecida por un ambiente seco y caluroso. Si bien se tiene constancia de que algunos de los colonos llegaron con fiebres, localizándose los primeros brotes en la travesía marítima, información que ratificaba Tabares, el gobernador de Almería y comisionado para la recepción de los colonos. Algunos de los emigrantes fueron ingresados en varios hospitales de Almería y Baeza, lo que nos confirma que el brote llegó activo a Sierra Morena donde afectó no solo a las familias recién llegadas sino también al personal de la administración como el subdelegado Jijón (Sánchez-Batalla, 2000: II, 285-287). En las Nuevas Poblaciones de Andalucía la epidemia de paludismo se desarrolló al año siguiente, en el verano de 1769, iniciada por las medidas adoptadas en la recepción de los colonos por el visitador Pérez Valiente que los hacinó en barracas, incluso a los que ya habían sido situados en sus tierras, siendo La Luisiana la colonia que más población perdería (Hamer, 2009: 73-74).

En cuanto a las defunciones acaecidas en la feligresía de Venta de Linares, y las totales sucedidas en Sierra Morena, en el periodo de 1769 y 1781 hubo una tasa de mortalidad bastante alta debido a que la epidemia de tercianas prosiguió activa durante algunos años. Esta circunstancia se plasma entre 1769 y 1771, si bien la especial incidencia en Venta de Linares se relaciona con la presencia en ella del Hospital General de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, ya que las personas que fallecían en él eran enterradas en el cementerio de dicha feligresía. A partir de 1772 el dato desciende sustancialmente, 28 fallecidos en dicho año frente a los 137 de 1771, en relación directa con el traslado del Hospital a La Carolina en agosto de 1772.

TABLA 1

Defunciones entre 1767 y 1781

| Año | Venta de Linares | Colonias de Sierra Morena | Total | Extranjeros | Españoles |

|---|---|---|---|---|

| 1767 | — | 24 | 21 | 3 |

| 1768 | — | 1.126 | 919 | 207 |

| 1769 | 54 | 646 | 441 | 205 |

| 1770 | 159 | 411 | 228 | 183 |

| 1771 | 137 | 325 | 139 | 186 |

| 1772 | 28 | 339 | 115 | 224 |

| 1773 | 8 | 161 | 68 | 93 |

| 1774 | 17 | 139 | 31 | 108 |

| 1775 | 21 | 366 | 103 | 263 |

| 1776 | 31 | 397 | 114 | 283 |

| 1777 | 20 | 326 | 97 | 229 |

| 1778 | 13 | 298 | 110 | 188 |

| 1779 | 20 | 305 | 104 | 201 |

| 1780 | 41 | 524 | 218 | 306 |

| 1781 | 9 | 243 | 102 | 141 |

Fuentes: Para Venta de Linares/Navas de Tolosa datos obtenidos de su libro 1º de Defunciones (1769-1784) (Tarifa & Parejo, 1994: 211). Para las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena (BCLM, ms. 9). Elaborado por los autores.

En lo relativo a la nupcialidad en la feligresía de Venta de Linares resaltamos como entre 1771 y 1780 la totalidad de los matrimonios realizados en su parroquia fueron formalizados entre contrayentes del mismo origen, es decir, extranjeros con extranjeros o españoles con españoles18. Este dato deja entrever una falta de integración entre españoles y extranjeros durante estos primeros años, algo que se intentó evitar desde la Superintendencia. Deberemos esperar a 1781 para que se oficie el primero de estos matrimonios. Otro dato que llama la atención es el aumento de los enlaces entre contrayentes viudos o entre viudos y solteros19, relacionado fundamentalmente con la alta mortalidad. Estos casamientos fueron un factor importante para la supervivencia de las familias, ya que de esta manera se podían seguir trabajando las dotaciones.

El análisis preliminar que hemos realizado por medio de los libros parroquiales de Navas de Tolosa nos adelanta algunas de las claves que veremos expuestas con posterioridad. Por un lado, la pérdida de población extranjera, que fue poco a poco sustituida por española, los numerosos matrimonios realizados entre personas en estado de viudedad y la alta endogamia dentro de los grupos según su nacionalidad de origen, en perjuicio de una asimilación rápida de los colonos extranjeros.

6. EVOLUCIÓN DE LOS REPARTOS DE NAVAS DE TOLOSA (1770-1781): CONSOLIDACIÓN DE UNA COLONIA AGRÍCOLA

6.1. Primeros colonos de Navas de Tolosa: el repartimiento de 1770

El uno de enero de 1770 se inició el primer libro de repartimiento de la feligresía de la Venta de Linares20. De las 129 suertes que fraccionaban la feligresía, 32 suertes estaban vacías/en blanco (25%), 79 ocupadas por familias de colonos extranjeros (61%), 16 por familias de colonos españoles (12%) y dos suertes de contenido indeterminado (2%) lo que nos muestra un claro predominio del origen extranjero durante estos primeros años.

El grado de ocupación de las suertes demarcadas en el momento de la realización del libro de repartimiento era del 73,6%, lo que nos indica un alto grado de ocupación solo tres años después del inicio de los trabajos, y una superficie total de 2.261,4 hectáreas. Aunque específicamente no se nombran en el libro, las suertes aparecen ordenadas según su pertenencia a cada uno de los departamentos si bien no guardan una numeración correlativa. El Primer Departamento sería el más numeroso (54 suertes), seguido del Tercero (42) y por último el Segundo (33). A lo largo del periodo analizado observaremos un reajuste del número de suertes en todos los departamentos, lo que nos indica no solo que se perdió población, sino que muchas de las suertes que en principio fueron tomadas como aptas para el cultivo finalmente dejaron de trabajarse por no ser todo lo productivas que se había estimado en las previsiones iniciales.

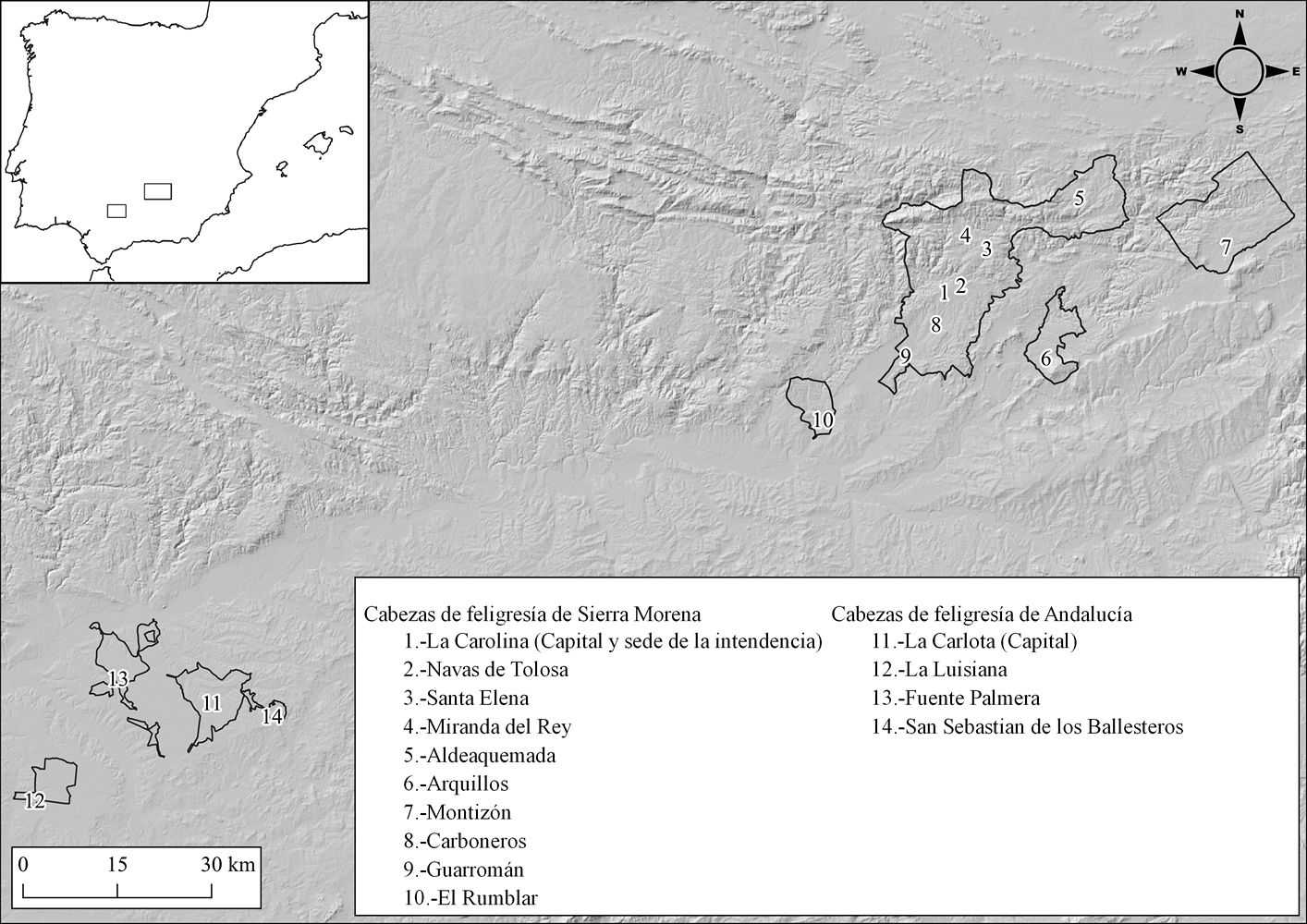

Para localizar geográficamente las suertes de Navas de Tolosa y las relaciones entre sus colonos, hemos compuesto una serie de planos que nos sirven para analizar la nacionalidad, el grado de ocupación o la concentración de la propiedad. Para ello nos hemos basado en la estructura del Plano topográfico de la feligresía de las Navas [de Tolosa] realizado por Joseph Ampudia y Valdés21 entre 1794-1797 por ser este el único plano conservado hasta el momento que representa la parcelación junto con la numeración correspondiente. Entre los elementos que mediatizan la constitución de estos nuevos planos, y que están fundamentados en los cambios acaecidos en la feligresía de Navas de Tolosa hasta finales del siglo xviii, podemos indicar que algunas de las suertes que aparecen numeradas en el libro de 1770 no aparecen reflejadas en el mapa de Ampudia, como por ejemplo la 287 perteneciente al colono español Ignacio Muñoz o las suertes numeradas con los números 270, 271 y la 91. También ocurre a la inversa, suertes que se ubican en el mapa de Ampudia y que no se enumeran en el libro de 1770, como los números 184, 185, 187 y 189; el número 188 aparece adscrito al colono extranjero Juan Joseph Reli en 1770. Un caso de reajuste se muestra en las suertes 9, 10, 11, 239, 240 y 241 adjuntadas a la feligresía de Navas de Tolosa, al final del libro de 1770, y que posteriormente se incluyeron en el Departamento Primero de La Carolina.

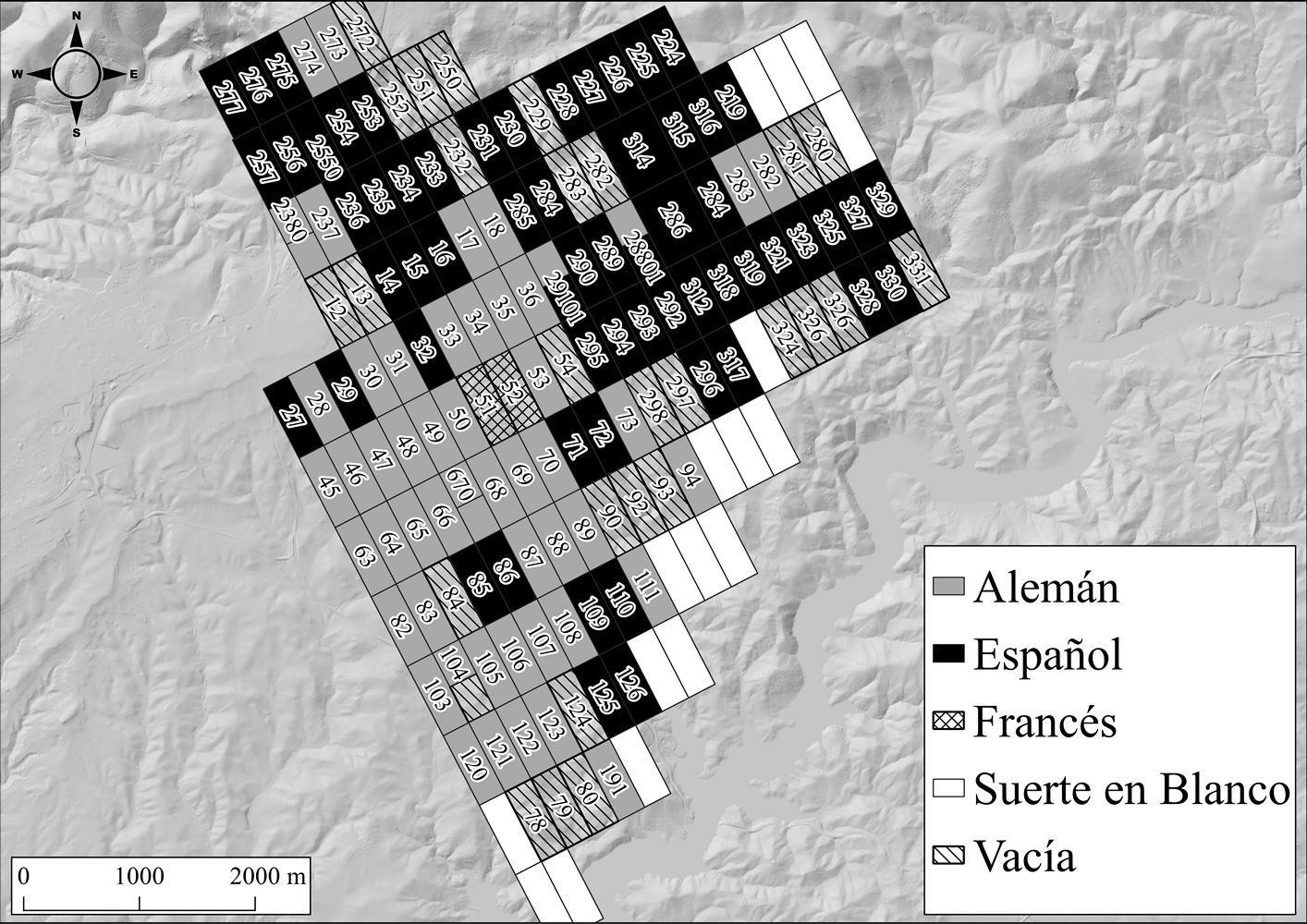

MAPA 2

Reconstrucción del plano de las suertes de la feligresía de Venta de Linares según nacionalidad, 1770

Fuentes: AHPJ, Hacienda, Colonización de Sierra Morena, 8008 y CGE, Arm. G, Tbla. 5ª, Carp. 4ª, n.º 99. Elaborado por los autores.

La representación de los datos de 1770 con la demarcación de los tres departamentos, como podemos observar en el mapa 2, nos ofrece de forma visual la retícula de suertes ocupada por colonos de origen extranjero en su mayor parte, siendo el componente español muy reducido. En este caso, observarnos como los colonos españoles se encuentran desperdigados por la feligresía, no formando una unidad. Además, se nos muestran las suertes que todavía estaban sin repartir en dicha fecha. Debemos tener en cuenta que en el momento de realizar este libro de repartimiento de 1770 todavía no se habían duplicado las suertes de los colonos, por lo tanto, muchas de las parcelas que aparecen como vacías o vacantes posteriormente fueron repartidas para complementar las dotaciones.

En lo referido a los núcleos familiares, la gran mayoría estaban encabezados por un matrimonio (85), si bien, existían algunos casos, fundamentalmente por viudedad o soltería, en los que las familias estaban encabezadas por una sola persona, pudiendo ser hombre (6) o mujer (4) siempre al amparo del artículo LXII del Fuero. Esta variable determinó que algunas de las dotaciones estuvieran encabezadas por mujeres, existiendo por lo tanto una representación de propietarias, aunque fuera en un reducido número.

6.2. Los jefes de suertes de Navas de Tolosa en 1774

El siguiente listado que vamos a estudiar es una relación de jefes de suerte que se confeccionó en 1774 para controlar la entrega del medio diezmo que los colonos de dicha colonia habían puesto para fundar el pósito de labradores de La Carolina y de la feligresía de Navas de Tolosa22. La lista está compuesta por los jefes de familia de los seis departamentos de La Carolina y los tres de Navas de Tolosa, expresando su número de suerte y nombre (Pérez-Schmid, 2005: 191-194).

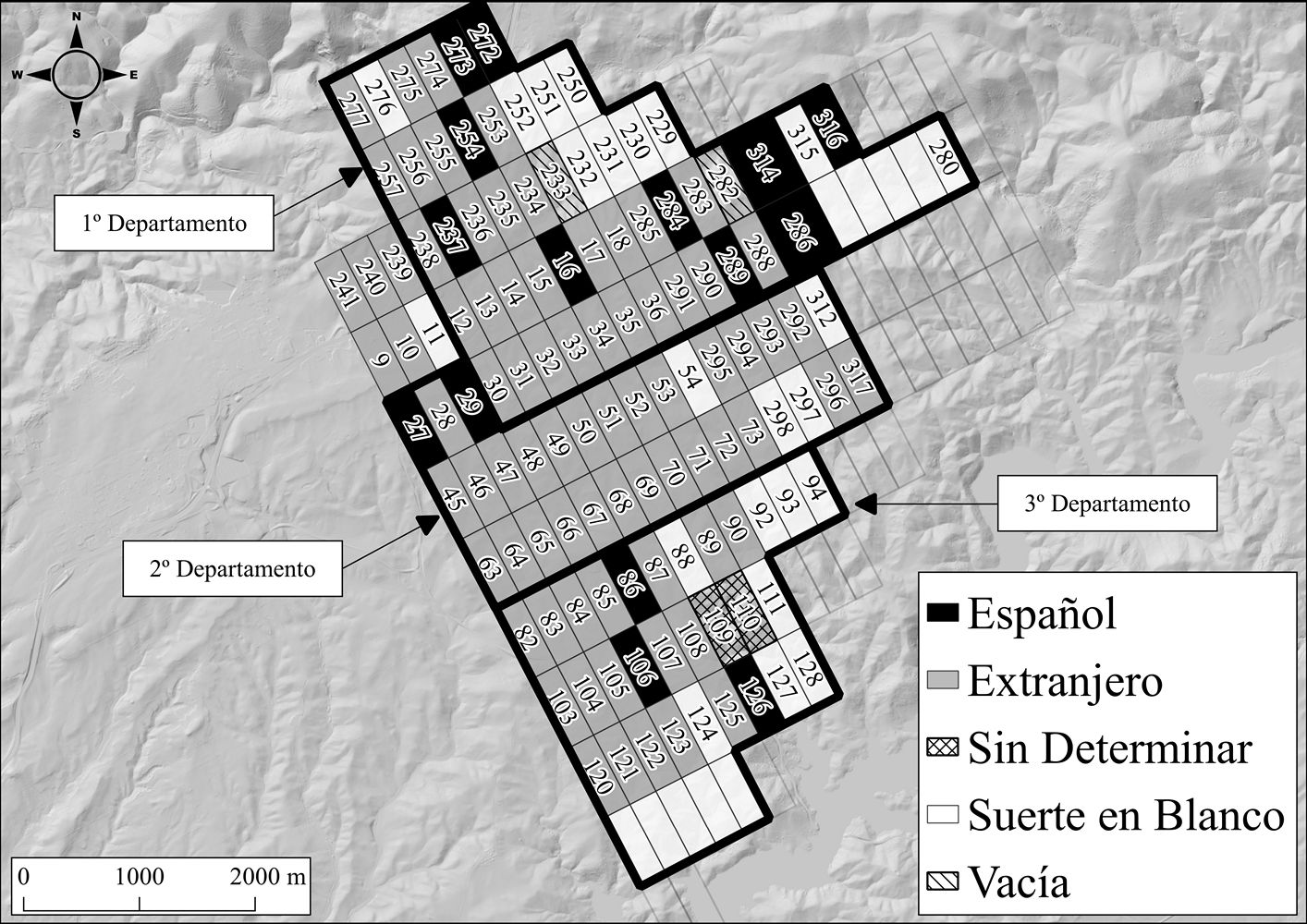

En 1774 el número de familias extranjeras (32) ha descendido por debajo de las españolas (34), estando en retroceso. En la práctica se originó una igualación entre las familias de origen extranjero y español. Además, en el cómputo total se han reducido las familias, siendo sesenta y seis. Si el número de familias que referíamos en 1770 era de 95, cuatro años después se perdieron 29, lo que determinaba la desaparición de aproximadamente un tercio de ellas. Este hecho coincidió con el reparto de la segunda suerte a los colonos, que gracias a esta pérdida de población complementarían el total de 50 fanegas que el Fuero especificaba sin una necesidad apremiante de roturar nuevas tierras. Estas suertes, demarcadas en el mapa 3 como parcelas para completar, ascendían a 62, que en esta fecha estarían en su mayoría en producción como segundas suertes de las primeras dotaciones. Dicho mapa nos permite visualizar el equilibrio entre familias españolas y extranjeras. Pese a todo, la superficie de tierra aumentaría a 2.675,4 hectáreas.

MAPA 3

Reconstrucción del plano de las suertes de la feligresía de Venta de Linares según nacionalidad, 1774

Fuentes: AHMLC, 2.10.1.7. Cuentas 1774-1852 y CGE, Arm. G, Tbla. 5ª, Carp. 4ª, n.º 99. Elaborado por los autores.

TABLA 2

Jefes de suerte de Navas de Tolosa por departamento y nacionalidad, 1774

| Departamento | Extranjeros | Españoles | Sin número | Total |

|---|---|---|---|---|

| Primero | 13 | 22 | — | 35 |

| Segundo | 13 | 5 | — | 18 |

| Tercero | 6 | 7 | 2 | 13+2 |

| Feligresía | 32 | 34 | 2 | 66+2 |

Fuente: AHMLC, 2.10.1.7. Cuentas 1774-1852. Elaborado por los autores.

El estudio de la nacionalidad en los departamentos también nos indica cómo los jefes españoles son mayoría en el Departamento Primero y Tercero, siendo los extranjeros superiores en número solo en el Segundo Departamento como podemos analizar en la tabla 2. Esto nos muestra la españolización de algunos de los departamentos desde épocas tempranas, pero también que no existió un plan para situar a los colonos de la misma nacionalidad juntos.

Los ajustes entre distintas feligresías se expresan en el caso concreto de algunos jefes, que podían tener sus suertes en distintas colonias. Así, por ejemplo, el colono Miguel Felder se adscribía a la suerte 195 del Tercer Departamento de La Carolina, si bien su segunda suerte era la 201 del Tercer Departamento de Navas de Tolosa. El hecho de que la feligresía de Navas de Tolosa naciera al desgajar tres departamentos de La Carolina implica que los números de suerte de ambas colonias se respetasen. Uno de estos ajustes fue el traspaso de seis suertes de Navas de Tolosa a la feligresía de La Carolina. En 1774 se relacionan los jefes de suerte Jorge Ruy (suerte número 9), Esteban Ylinger (10), Don Pedro de Burgos (11), Miguel Wart (239), Valentín Lorman (240), dentro del Primer Departamento de La Carolina, y se omite la 241 pudiendo estar relacionada como segunda suerte, lo que nos confirma esta variación (Mapa 3)23.

En Navas de Tolosa se anotaron dos trabajadores de la Superintendencia que tenían suerte asignada en La Carolina. Su comandante civil, Pedro de Burgos24, y Antonio de Espada25, lo que nos muestra el acceso a suertes de tierra por parte del personal de la Real Hacienda. Se relacionan al final del Tercer Departamento sin número de suerte.

6.3. Los colonos según el repartimiento del subdelegado Ondeano, 1781

La necesidad de clarificar permanentemente la propiedad de las suertes llevará en 1781 al subdelegado Ondeano a abrir unos libros nuevos en su partido donde relacionó los contratos de propiedad de las dotaciones existentes, los nuevos repartos y sus variaciones posteriores26. Las razones de estos cambios de propiedad fueron principalmente las herencias, las deserciones, el despojo o simplemente el cambio o cesión de dotación (Martínez & Tarifa, 1994: 166; Pérez-Schmid, 2019: 151). El despojo se aplicaba en casos excepcionales por medio de un trámite judicial que privaba a un colono de su dotación, por lo que debían existir motivos justificados. Entre los ejemplos destacamos cómo en 10 de octubre de 1791 la Intendencia despojó a Alfonso Carrión de la suerte 41, Segundo Departamento de Guarromán por el abandono de su suerte, su inaplicación y mala conducta, siendo concedida posteriormente a su sobrino Luis Carrión, ya que en origen la suerte fue asignada a Mateo Carrión, abuelo de este último27. Otro ejemplo fue el de Mateo Kingler que fue desalojado de la suerte 41, Segundo Departamento de Santa Elena, por «inaplicación, ociosidad y vida». La suerte fue repartida a otro colono, si bien su hijo Jorge la reclamaría en 1801, consiguiendo que la Intendencia reconociera su legítima posesión por ser heredero del primer poseedor28.

El libro de la feligresía de Navas de Tolosa está dividido en tres departamentos, que agrupan un total de 82 dotaciones, de las cuales 61 se repartieron el 6 de diciembre de 1781 formalizando las dotaciones entregadas durante los años anteriores, y el resto –veintiuno– entre 1788 y 1800. La mayoría de las dotaciones entregadas en 1781 están firmadas por la autoridad del monarca en Sierra Morena –el subdelegado Ondeano– y los colonos propietarios, o un testigo en el caso de no saber firmar, Jacobo Reinhart para los alemanes y Josef Rico para los españoles. Las dotaciones entregadas a partir de 1788 carecen de rúbricas, lo que demuestra una falta de interés por parte del gobierno neopoblacional. Si procedía, se iban anotando nuevas entradas con los cambios de propiedad de las suertes, si bien la Intendencia no rellenó dichos cambios con la asiduidad obligada, debiendo de recurrir a otras fuentes para conocerlos. El contrato especifica el número de suerte (o suertes) que el rey concedía al nuevo poblador y a su mujer, su nación, y la fórmula jurídica con la que aseguraba que la dotación era para él y sus descendientes, con sus obligaciones y derechos conforme al Fuero.

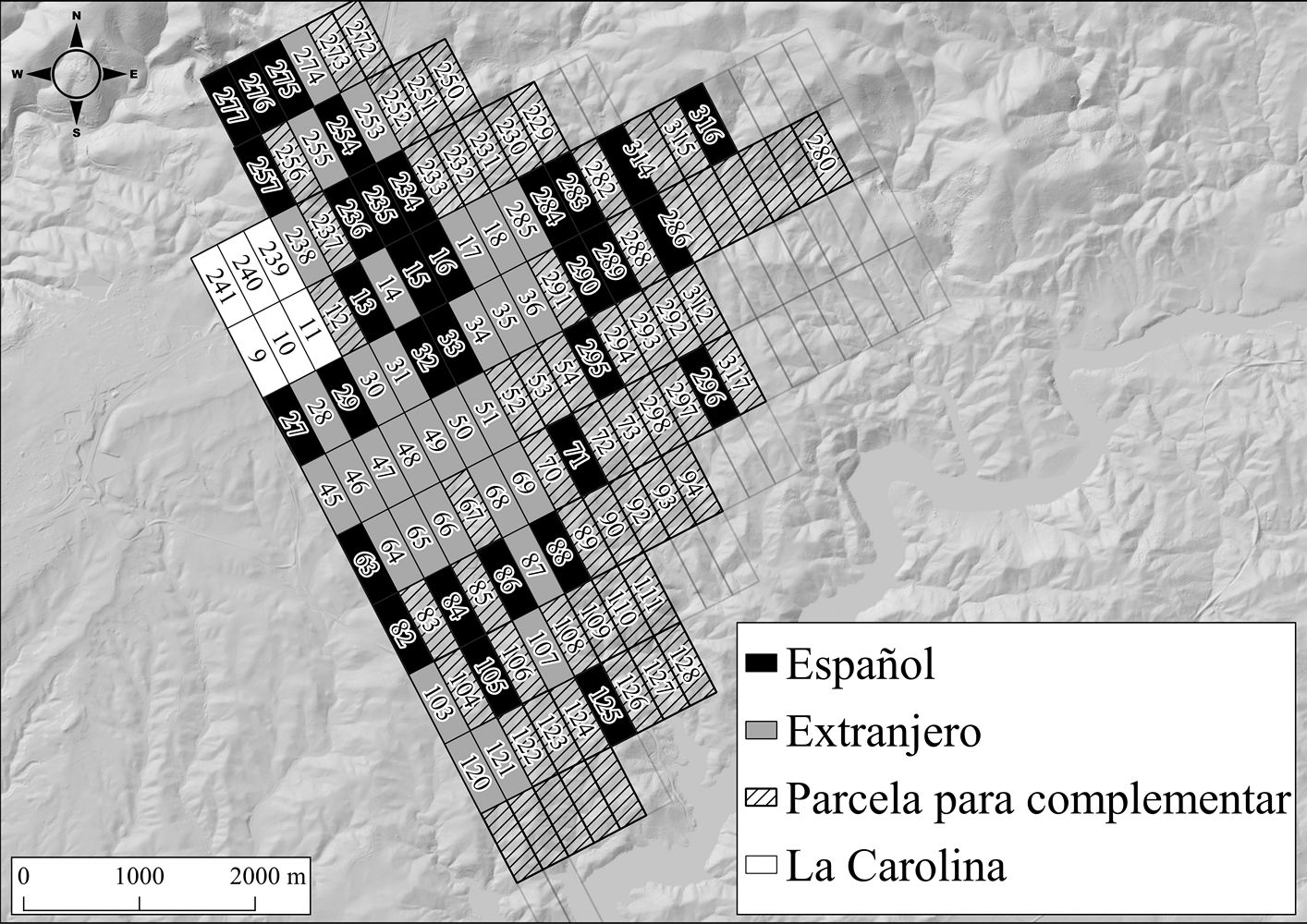

El libro se abrió oficialmente el 6 de diciembre de 1781, anotando las suertes que estaban asignadas. Un total de 61 dotaciones de las que 29 dotaciones fueron para colonos extranjeros y 32 para españoles, manteniéndose estos últimos como el grupo más numeroso. La superficie continúa en ascenso, llegando a 2.727, 3 hectáreas. El estado de la feligresía queda clarificado por medio del mapa 4, con similar esquema al mapa 3 (1774), reiterándose la hipótesis de que no existió un plan de colocación por nacionalidad.

MAPA 4

Reconstrucción del plano de las suertes de la feligresía de Navas de Tolosa según nacionalidad, 1781

Fuentes: AHPJ, Hacienda, Colonización de Sierra Morena, 8009 y CGE, Arm. G, Tbla. 5ª, Carp. 4ª, n.º 99. Elaborado por los autores.

Todos los colonos extranjeros aparecen citados como alemanes excepto el francés Juan Piote, suertes 51 y 52 del Segundo Departamento. Entre estos colonos alemanes encontraríamos suizos, de regiones que habían estado dentro de la órbita del Sacro Imperio Romano Germánico o provenientes del reino de Francia, de regiones con fuertes influencias culturales alemanas e incluso dialectos germánicos.

En 1781 el número de dotaciones –61– se había mantenido estable como muestra la tabla 3, si bien la cantidad de colonos de origen extranjero es superior en el Segundo y Tercer Departamento, siendo más numerosas las familias españolas tanto en el primero como en el total de jefes. En relación con los jefes de 1774 observamos una reducción de familias tanto españolas como extranjeras, lo que nos indica que el reajuste no tuvo que ver con la nacionalidad de origen.

TABLA 3

Jefes de suerte de Navas de Tolosa por departamento y nacionalidad, 1781

| Departamentos | Extranjeros | Españoles | Total |

|---|---|---|---|

| Primero | 11 | 19 | 30 |

| Segundo | 12 | 10 | 22 |

| Tercero | 6 | 3 | 9 |

| Feligresía | 29 | 32 | 61 |

Fuente: AHPJ, Hacienda, Colonización de Sierra Morena, 8009. Elaborado por los autores.

Había 49 dotaciones encabezadas por un hombre casado, si bien existe el caso de un viudo, siete hombres solteros (tres de ellos menores de edad) y tres mujeres menores. La Intendencia continuaba primando los matrimonios para la posesión de suertes, a ser posible con hijos.

TABLA 4

Concentración de la propiedad, 1781

| Primero | Segundo | Tercero | Total | |

|---|---|---|---|---|

| Jefes con 1 suerte | 7 | 5 | — | 12 |

| Jefes con 1,5 suertes | 5 | 2 | — | 7 |

| Jefes con 2 suertes | 15 | 14 | 5 | 34 |

| Jefes con 2,5 suertes | 2 | — | 1 | 3 |

| Jefes con 3 suertes | 1 | 1 | 3 | 5 |

| Total | 30 | 22 | 9 | 61 |

Fuente: AHPJ, Hacienda, Colonización de Sierra Morena, 8009. Elaborado por los autores.

El artículo VIII del Fuero especificaba que a cada poblador se le entregaría una suerte de 50 fanegas, si bien su número podría variar según la calidad del terreno, pero en la práctica encontramos colonos con una, dos o tres suertes de 25 fanegas en el reparto de 1781, siendo muy variadas las circunstancias como nos demuestra la tabla 4. Situación que podía volverse más compleja debido a la historia posterior de cada dotación. El hecho de que algunas de las suertes se repartían a menores bajo la protección de sus padres determinaba que durante la minoría de edad sus tutores tuvieran acceso a un número importante de fanegas al gestionar el patrimonio del menor. De esta manera se facilitaba el acceso de los progenitores a una segunda dotación durante el tiempo que durase la minoría de edad, sorteando la limitación de poseer más de una dotación especificada en el artículo LXII del Fuero. Continuamos localizando colonos que poseen su segunda suerte en La Carolina como vimos en 1774. Los jefes Josef Fernández, Nicolás Guerrero y Vicente Alcover complementaron su dotación con las suertes 259, 258 y 278 del Primer Departamento de La Carolina respectivamente29, parcelas que lindaban con la de Navas de Tolosa. A efectos prácticos los colonos pertenecían a esta última población, no ocasionándose problemas en el sistema de administración.

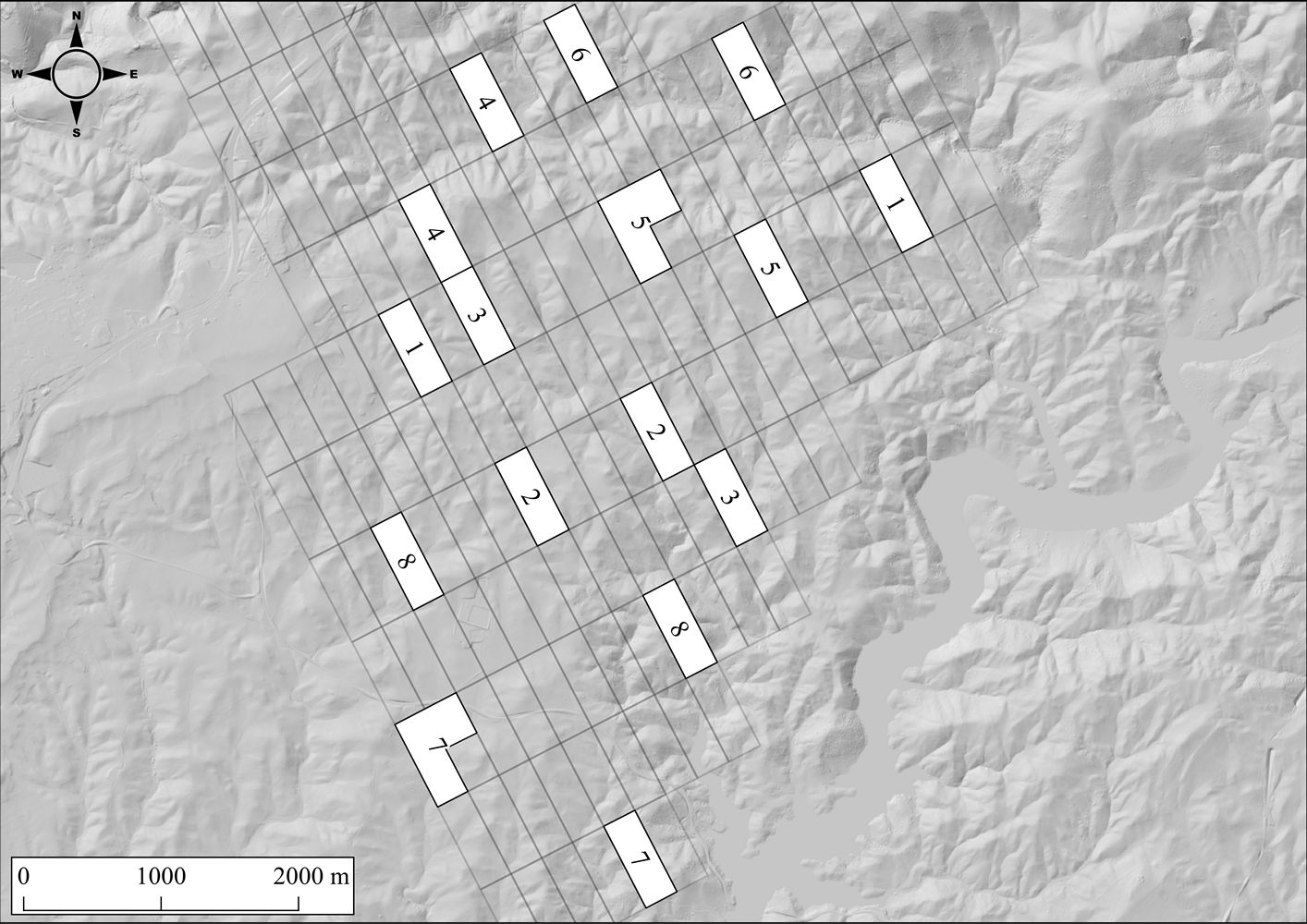

MAPA 5

Dispersión de la propiedad de las suertes de la feligresía de Navas de Tolosa, 1781

Fuentes: AHPJ, Hacienda, Colonización de Sierra Morena, 8009 y CGE, Arm. G, Tbla. 5ª, Carp. 4ª, n.º 99. Leyenda: Diego López(1); Enrique Schrof (padre)(2); Esteban Mastel(3); Gabriel Soler(4); Josef Oltra(5); Juan Giménez(6); Lorenzo Kobler(7); Pedro Reisel(8). Elaborado por los autores.

Otro aspecto a tener en cuenta es la dispersión de los lotes de tierra. Como consecuencia del reparto de la segunda, y sucesivas suertes, algunas familias poseían sus parcelas alejadas entre sí, incluso en departamentos distintos. Entre los motivos fundamentales que podemos indicar destacamos cómo la segunda suerte había pertenecido anteriormente a otra familia o que su reparto no se realizó hasta tiempo después por lo que las suertes que quedaban vacantes estaban más alejadas. Si seguimos al mapa 5 la lejanía de las suertes era un hándicap añadido para algunos de los colonos que se atenuaba por la red de caminos públicos que se formaban con la retícula de las dotaciones. Por este motivo, Enrique Schrof (padre), recibió en 1770 la suerte 69 del Segundo Departamento, siendo completada posteriormente su dotación con la suerte 73 también del segundo, parcela que en 1770 aparecía a nombre del colono Antonio Bactaller. Otros casos son los relacionados con el tiempo trascurrido entre la entrega de la primera y segunda suerte. El caso del colono alemán Juan Pedro Reisel, representativo de este aspecto, que recibía la suerte 65 del Segundo Departamento en 1770. Algunos años después complementaría su dotación con la suerte 111, del Tercer Departamento, suerte que en el repartimiento de 1770 se relacionaba como vacía. También se realizaron nuevas roturaciones, como la del colono español Diego López, que aparecía en 1774 como jefe de la suerte 32 del Primer Departamento, tierras que en 1770 se citaba como propiedad del colono extranjero Jorge Fechuler. En el reparto de 1781, Diego López se nombraba como propietario de dicha suerte 32, y de la 325, del Segundo Departamento. Esta última parcela no aparecía relacionada en 1770, ni en 1774, por lo que parece ser una nueva roturación de tierra.

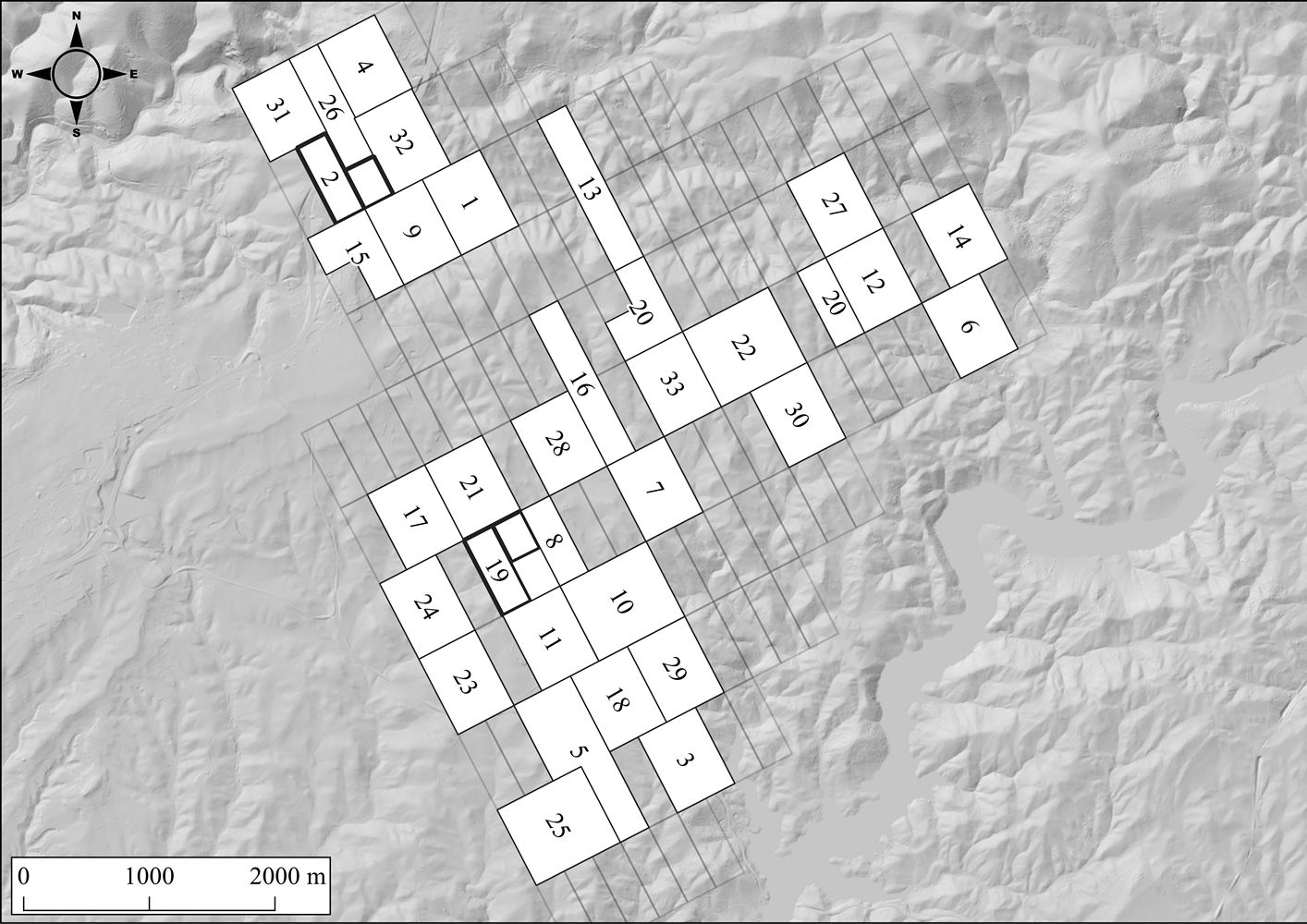

MAPA 6

Concentración de la propiedad de las suertes de la feligresía de Navas de Tolosa, 1781

Fuentes: AHPJ, Hacienda, Colonización de Sierra Morena, 8009 y CGE, Arm. G, Tbla. 5ª, Carp. 4ª, n.º 99. Leyenda: Depto. 1º: Domingo Soler(1); Francisco Padilla(2); Jacobo Yback(4); Josef Rivas(9); Juan Infante(13); Josef Kel(15); 20. Miguel de Castro(20); Juan García Morales(22); Jorge Werner(24); Nicolás Padilla(26); Miguel Mastel(27); Vicente Alcover(31); Vicente Ruiz(32). Depto. 2º: Thomás Tortosa(6); Jaime Rivas(7); Josef Schirk(8); Benito Oltra(12); Diego Morote(14); Juan Repsamen(16); Mathias Vagner(17); Nicolás Mohler(19); Luis Kraff(21); Juan Piote(28); Pablo Espada(30); Tomás Alcover(33). Depto. 3º: Josef Romero(3); Jacobo Kimel(5); Enrique Schrof(10); Alfonso de Beas(11); Juan Valdesburg(18); Magdalena Schrofin(23); Francisco Antonio Kissel(25); Miguel Tudela(29). Elaborado por los autores.

La cercanía de las distintas propiedades también es un elemento a tener en cuenta en el análisis de la entrega de las suertes. Pese a los ejemplos que vimos con anterioridad la mayoría de las suertes entregadas a un mismo colono en el reparto de 1781 eran vecinas, por lo que podemos decir que, como norma general, la Superintendencia concentró siempre que le fue posible las tierras de los colonos para que no perdieran el tiempo en los desplazamientos, como se demuestra en el mapa 6. Entre los ejemplos que podemos destacar los del colono Francisco Antonio Kissel30, cuya dotación estaba compuesta en 1781 por las suertes 120, 121 y 122 del Tercer Departamento, estando las parcelas seguidas. El español Domingo Soler31 tenía las suertes 234 y 233 del Primer Departamento juntas o Jacobo Kimel32, que tenía asignadas en el Tercer Departamento la dotación 105, 106 y 123. En el mapa 6 podemos visualizar este aspecto y poner de relevancia como esta fue la opción preferida por la Superintendencia.

En torno a la última década del siglo xviii se fueron realizando nuevos repartos. Si entre 1788-1790 los nuevos jefes de suerte fueron cinco, no ocurrió así entre 1791 y 1792, que ascendió a quince dotaciones, desarrollándose durante la última etapa del intendente Ondeano. El siglo xix comenzaba con una única dotación repartida en 1800. De este periodo completo (1788-1800) solo cinco fueron repartidas a colonos con apellido extranjero. De estas últimas dotaciones nueve se repartieron a menores de edad a cargo de su padre o su tutor, que en la mayoría de los casos eran jefes de suerte en la propia feligresía, así por ejemplo María Alcover, menor de edad con las suertes 276 y 277 del Primer Departamento, estaba al cargo de su padre Tomás Alcover, colono del Segundo Departamento, suertes 295 y 29433. La representación femenina en dichos menores es alta –María Alcover, Vicenta Ruiz, Isabel Marote, Margarita Kisler, Ana María Kisler y Bárbara Kel34–, lo que suponía una tímida presencia que podría acceder a la jefatura de la dotación con la mayoría de edad. Aunque debemos tener en cuenta que el Fuero disponía que las colonas que fueran propietarias se casaran con un «labrador útil» con la mayor premura para poder trabajar la dotación en familia. Los repartos continuaron entre 1788 y 1800 de algunas nuevas dotaciones, mientras las que estaban ya repartidas fueron cambiando de titular debido a la muerte, cesiones, invalidez, despojo, deserción del jefe de suerte o consecuencia de sentencias de procesos judiciales y permutas. Las últimas anotaciones se realizaron en 181935.

Como modelos podemos analizar alguna de las historias de las dotaciones. El 6 de diciembre de 1781, Gabriel Soler, junto a su esposa María Díaz, poseían las suertes 16 y 231 del Primer Departamento de Navas de Tolosa. Su hijo, de igual nombre, heredó la suerte por decreto de la Intendencia el 30 de junio de 180636. El segundo ejemplo es el de Josef Kel y Clara Naisin, que se anotaron como propietarios de la suerte 237 y mitad de la 238 del Primer Departamento de Navas de Tolosa en 1781. El 3 de mayo de 1788 se incrementó su dotación con la suerte número 92 del Tercer Departamento. El 26 de julio de 1815 el colono Kel cambió a Ildefonso Ximénez su dotación por la suerte 10, Primer Departamento de Arquillos. Tres años después, el 12 de enero, las suertes 237 y mitad de la 238 se traspasaron al colono Ildefonso Noguera37. Y, por último, destacamos a los colonos alemanes Enrique Schrof (hijo) e Isabel Schmid que tenían asignadas en el repartimiento de 1781 las suertes 87, 88 y 89 del Tercer Departamento. El 1 de septiembre de 1792 se les agregó la suerte 90 de ese mismo departamento, con lo que pasó a tener cuatro suertes asignadas. El 15 de octubre de 1817 su hijo, Pablo, heredó esta dotación38.

La tabla 5 resume el periodo estudiado, donde observamos cómo fue en aumento la superficie demarcada entre 1770 y 1781. De manera general, al realizar la media entre superficie y suertes por años la información nos indica como entre 1770 (17,53 ha.) y 1774 (19,97 ha.), la extensión crecería por suerte, mientras que en 1781 (17,26 ha.) la cifra vuelve a niveles de la década anterior. En 1774 se aprecia el retroceso significativo de la población de origen foráneo. Otro elemento a tener en cuenta es que en 1781 hallamos 44 suertes sin repartir (vacías o en blanco), algo que sugiere su inviabilidad para el cultivo, o una dejadez por parte de la Intendencia que no repartía los lotes vacantes, como parece indicar Antonio Ponz en su viaje (1791: XVI, 235). Los jefes de suerte extranjeros y españoles se igualan en número conforme pasa el tiempo, estabilizándose en el periodo estudiado en torno a la treintena, si bien incluso, entre los españoles, vemos un retroceso en 1781, fenómeno que requerirá de futuros análisis.

TABLA 5

Cambios en la tipología de las suertes de la feligresía de Navas de Tolosa, 1770, 1774 y 1781

| Años | 1770 | 1774 | 1781 |

|---|---|---|---|

| Extranjeras | 79 | 32 | 51 |

| Españolas | 16 | 34 | 61 |

| Mixta: extranjera/española | — | — | 2 |

| Vacías | 2 | 27 | |

| En blanco | 30 | — | 17 |

| Indeterminadas | 2 | — | — |

| Completar (para 2ª suerte) | — | 62 | — |

| La Carolina | — | 6 | — |

| Total | 129 | 134 | 158 |

| Superficie en hectáreas | 2.261,4 | 2.675,4 | 2.727, 3 |

Fuentes: AHPJ, Hacienda, Colonización de Sierra Morena, 8008 y 8009, AHMLC, 2.10.1.7. Cuentas 1774-1852. Elaborado por los autores.

7. CONCLUSIONES

Este trabajo nos ha permitido plantear unas primeras hipótesis para conectar algunos procesos colonizadores propiciados por determinados estados europeos durante el siglo xviii con la colonización de Sierra Morena. Hemos buscando paralelismos, como la participación de colonos centroeuropeos católicos para solucionar la falta de población, la carencia de infraestructuras o la seguridad en determinadas regiones, para demostrar que nuestra colonización no fue un hecho excepcional dentro de la Europa ilustrada. Además, se ha puesto de relevancia como en Sierra Morena se practicaron algunas de las distintas soluciones a los problemas agrarios del siglo xviii, como la escasez de pequeños propietarios que pusieran en producción todas sus tierras. Distinta documentación de archivo, entre ella los libros de repartimiento de Navas de Tolosa, listados de jefes de suertes y planimetría histórica nos ha permitido aplicar los SIG, pudiendo establecer cuáles fueron las suertes concedidas a cada colono, su situación y cómo se desarrollaron a través del tiempo procesos como la pérdida de población extranjera, la concentración/dispersión en la asignación de segundas y sucesivas suertes, el número de parcelas asignadas por unidad familiar o la presencia de mujeres como propietarias de dotaciones. Como consecuencia hemos reconstruido el parcelario de la feligresía de Navas de Tolosa en 1770, 1774 y 1781, llegando hasta finales del siglo xviii en algunos de los casos que hemos utilizado como ejemplo.

En 1770 la ocupación de la retícula parcelaria era bastante completa. A cada familia se le había repartido su suerte correspondiente de 25 fanegas, a la espera de que roturaran esta primera para la entrega de la segunda. El modelo teórico permitía ampliar la trama de suertes mientras hubiera baldíos para transformar en cultivos, pero en la práctica existían lugares no aptos para sembrar y que se tuvieron que abandonar o bien cambiar el tipo de cultivo. Debemos tener en cuenta que en esta fase inicial la mayoría de los colonos eran de origen extranjero.

La segunda fase de estudio (1774) nos muestra un incremento de la superficie, produciéndose el reparto de la segunda suerte. Se han realizado ajustes en la retícula como los traspasos de seis suertes de la feligresía de Navas de Tolosa a La Carolina. Muchas suertes quedaron vacías por muerte o deserción de los colonos, por lo que se repartieron de nuevo para completar las dotaciones o bien han sido abandonadas por no ser fértiles. En esta fecha tan temprana se han igualado el número de suertes en posesión de colonos extranjeros con el de españoles, con lo que ya estamos visualizando la pérdida de población extranjera de los primeros años.

En 1781 se compone un libro donde se anotan las dotaciones existentes, y que sirve para anotar los nuevos repartos. Debemos tener en cuenta que entre 1770 y 1774 la superficie había avanzado sobre 414 hectáreas (un 18% más) y entre ese último año y 1781 en 52 hectáreas (un 1,9%). Como norma general los colonos tienen concentradas sus suertes, pero existen casos en los que las tienen dispersas. Aunque la norma es que posean dos suertes que sumen 50 fanegas, siguiendo el Fuero, existen dotaciones formadas por una, una y media, dos y media o tres suertes, lo que nos indica la consideración de otros factores como la productividad. Esta opción está más acorde con el pensamiento predominante en el agro español en el siglo xviii en el que era prioritario el aumento de la superficie en cultivo más que las reformas profundas, que en Sierra Morena hubieran continuado de no ser por la salida del gobierno de Olavide. Los españoles son el grupo más numeroso, si bien han perdido familias al igual que los extranjeros, delatando que dicha pérdida poblacional no tuvo que ver con la nacionalidad. Las mujeres tienen visibilidad dentro del sistema de propiedad, permitiendo siempre la existencia de un grupo de colonas propietarias. El estudio nos deja observar cómo se produjo la adaptación de la estructura de suertes, pasando de la primera retícula, muy extensa en 1770, a una retícula estable en número de suertes que se mantuvo en el tiempo como hemos comprobado en 1774 o 1781. La existencia en 1781 de gran número de suertes sin repartir nos puede indicar una falta de calidad o de interés por parte de la Intendencia en repartir estos lotes. De igual forma, los matrimonios mixtos, que tímidamente se van formalizando en los últimos años del siglo xviii, propician la asimilación de los colonos extranjeros.

Por lo tanto, pese a la pérdida de población que se produjo debido a las epidemias de los primeros años hemos podido comprobar cómo el proyecto de Sierra Morena en Navas de Tolosa finalmente se afianzó, tanto en el número de suertes trabajadas como en el número de familias asentadas, ampliándose incluso la superficie de terreno. Objetivo inexcusable del proyecto que se cumplió, y que Olavide explicaba a Miguel de Múzquiz en estos términos: «He dicho muchas veces y nunca me cansaré de repetirlo, que en las circunstancias en que está la monarquía, el único medio de darle fuerza y opulencia es poblar la tierra desierta, cultivar la inculta y establecer un considerable número de propietarios.» (Perdices, 1993:199).

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo es fruto de las actividades realizadas en el marco del proyecto de investigación «Fundaciones de nuevas poblaciones en espacios complejos de la Monarquía Hispánica: Castilla y Aragón en comparación (1693-1802)», proyecto de excelencia del Plan Nacional de Investigación, HAR2015-66024-P y del grupo de investigación HUM155: laboratorio de experimentación espacial (LABe2) de la Universidad de Jaén. Parte de los resultados de este trabajo fueron adelantados en la ponencia: «Transformaciones del paisaje en el proceso fundacional de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena en el siglo xviii», presentada por los autores en el II Seminario Internacional «De la plancheta al GIS: Fuentes geohistóricas: Un camino del archivo a la nube» (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid, 23 de mayo de 2019). También está incluido en la tesis inédita «Colonos y propietarios de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena durante la Edad Moderna», de Francisco José Pérez-Schmid Fernández, dirigida por José Miguel Delgado Barrado y leída en la Universidad de Jaén el día 27 de septiembre de 2019. Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i, PID2019-110225GB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/.

Agradecemos los comentarios de los evaluadores externos e internos de Historia Agraria que nos han ayudado en la mejora de este trabajo.

REFERENCIAS

Alcázar, Cayetano (1930). Las colonias alemanas de Sierra Morena. Madrid: Universidad de Murcia.

Alcoberro, Agustí (2002). L’exili austriacista i la Nova Barcelona del Banat de Temesvar. Teoría i practica, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, (48), 93-112.

Anes, Gonzalo (ed.) (1990). Informes en el expediente de la Ley Agraria (Andalucía y La Mancha. 1768). Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana, Sociedad Estatal Quinto Centenario e Instituto de Estudios Fiscales.

Blackbourn, David (2006). The Conquest of Nature: Water, Landscape, and the Making of Modern Germany. New York and London: W.W. Norton.

Breitkreutz, Ernst (1911). Das Oderbruch im Wandel der Zeit. Selbstverlag Remscheid.

Castilla, Josefina (1992). Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena bajo la superintendencia de don Pedro Pérez Valiente: oficios y colonos. Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, (5), 283-296. DOI: .

Christiani, Walter (1901). Das Oderbruch: Historische Skizze, Freienwalde.

Creţan, Remus, Turnock, David & Woudstra, Jaco (2008). Identity and multiculturalism in the Romanian Banat, Méditerranée, (110), 17-26. DOI: .

Cruz, María Alcázar (1988). Carboneros. Estructura de la propiedad. En Miguel Avilés y Guillermo Sena (eds.), Carlos III y las «Nuevas Poblaciones», vol. III (pp. 87-108). Córdoba: Universidad de Córdoba.

Czarnuch, Zbigniew, Böhringer, Eckart & Chara, Piotr (2015). Das Warthebruch: die Geschichte der Bändigung eines Flusses. Deutsch-Polnischer Verein: Educatio Pro Europa Viadrina.

Defourneaux, Marcelin (1959). Pablo de Olavide ou L’Afrancesado (1725-1803). Vendôme: Presses Universitaires de France.

Delgado, José Miguel (2001). El proyecto político de Carvajal. Pensamiento y reforma en tiempos de Fernando VI. Madrid: CSIC.

Delgado, José Miguel (2005). De fiscal a escritor político el caso de Francisco Carrasco de la Torre, Marqués de la Corona, Fiscal del Consejo de Hacienda (1715-1791). En Francisco José Aranda (coord.), Letrados, juristas y burócratas en la España Moderna, (pp. 513-548). Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha.

Delgado, José Miguel (2018a). Antecedentes al proyecto de Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía de 1767. En Francisco José Pérez-Schmid y Pilar Rodrigo (coords.), 250 aniversario de la promulgación del Fuero de Población, (pp. 25-29). Torredonjimeno: Fundación Caja Rural de Jaén.

Delgado, José Miguel (2018b). El Fuero de Nuevas Poblaciones a examen cuantitativo. En Adela Tarifa, José Antonio Fílter & Amparo Ruiz Olivares (coords.), Congreso Internacional Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía y otras colonizaciones agrarias en la Europa de la Ilustración, vol. I, (pp. 23-39). Jaén: Instituto de Estudios Giennenses.

Fenske, Hans (1980). International Migration: Germany in the Eighteenth Century. Central European History. (vol. 13, n.º 4), 332-347.

Fílter, José Antonio (2018). Inmigrantes centroeuropeos en la Andalucía del siglo xviii. Sevilla: Ayuntamiento de Cañada Rosal y La Luisiana.

[Fuero] (1767). Real Cedula de su majestad, y señores de su Consejo, que contienen la instrucción y fuero de población, que se debe observa en las que se formen de nuevo en la Sierra Morena con naturales, y extranjeros católicos. Madrid: En la oficina de Don Antonio Sanz.

García, María Isabel (2013). El gran proyecto ilustrado de Carlos III y Olavide. Las Nuevas Poblaciones de Andalucía (Fuente Palmera 1768-1835). Córdoba: Diputación de Córdoba.

Gerhardt, Hans, Klein, Hans & Rebl, Käthe (1987). Heimatbuch der Heidegemeinden Heufeld-Mastort-Ruskodorf, München, Germany: Ortsgemeinschaft Heufeld-Mastort-Ruskodorf.

Gómez, José Luis (2015). Con la venia de Carlos III. El castigo «ejemplar» de Olavide, consecuencia de la venganza de Grimaldi contra el conde de Aranda. Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, (15), 373-400.

Hamer, Adolfo (2009). Las Nuevas Poblaciones de Andalucía y sus primeros colonos (1768-1771). Madrid: Bubok Publishing, S. L.

Hamer, Adolfo y Criado, Teresa (2018). España, el último hogar. La ruptura de relaciones económicas de los colonos centroeuropeos de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía con sus localidades de origen. Tiempos modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna, (vol. 9, n.º 37), 106-122.

Kaplick, Otto (1956). Das Warthebruch, eine deutsche Kulturlandschaft im Osten. Würzburg: Holzner-Verlag.

Lera, Rafael (1988). Conflictividad social en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena 1767-70. En Miguel Avilés & Guillermo Sena (eds.), Carlos III y las «Nuevas Poblaciones», vol. III (pp. 41-56). Córdoba: Universidad de Córdoba.

Lluch, Ernest & Argemí, Lluís (1985), Agronomía y fisiocracia en España (1750-1820). Valencia: Institución Alfonso El Magnánimo.

Lotz, Friedrich (Hrsg.) (1965): Johann Eimann: Der Deutsche Kolonist. München: Verlag des Südostdeutschen Kulturwerks.

Martínez, Juan José & Tarifa, Adela (1994). Ciclo demográfico y factores de mortalidad en las Navas de Tolosa durante la primera mitad del siglo xix. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, (152), 163-184. .

Neuhaus, Erich (1905). Die Fridericianische Kolonisation im Warthe-und Netzebruch. Berlin:Landsberg an der Warthe..

Perdices, Luis (1993). Pablo de Olavide (1725-1803). El Ilustrado. Madrid: Editorial Complutense.

Pérez-Schmid, Francisco José (2005). El Pósito de La Carolina y feligresía de las Navas de Tolosa a través de su documentación. En La Ilustración: en el Centenario de la Muerte de Pablo de Olavide (pp. 161-195). Úbeda: Centro Asociado UNED «Andrés de Vandelvira» de la provincia de Jaén, RSEAP de Jaén y Caja Rural de Jaén.

Pérez-Schmid, Francisco José (2018). Olavide, del pensamiento teórico al práctico: una aproximación al asentamiento de colonos y a los propietarios en las Nuevas Poblaciones, Revista Tiempos Modernos, (37), 299-319. .

Pérez-Schmid Fernández, Francisco José (2019). Colonos y propietarios de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena durante la Edad Moderna. Tesis doctoral inédita. Jaén: Universidad de Jaén.

Ponz, Antonio (1791). Viage de España. Madrid: D. Joachin Ibarra, XVI.

Rodríguez, Pedro. (1984). Bosquejo de política económica española. Madrid: Editora Nacional [Edición de Jorge Cejudo].

Roider, Karl A. (1994). Reform and Diplomacy in the Eighteenth-Century Habsburg Monarchy. En Charles W. Ingrao (ed), State and Society in Early Modern Austria, (pp. 312-324). West Lafayette: Purdue University Press.

Roider, Karl A. & Forrest, Robert (2008). German Colonization in the Banat and Transylvania in the Eighteenth Century. En Charles W. Ingrao y Franz A. J. Szabo (eds.), The Germans and the East, (pp. 89-104). West Lafayette: Purdue University Press.

Sánchez-Batalla, Carlos (1998-2003). La Carolina en el entorno de sus colonias gemelas y antiguas poblaciones de Sierra Morena. Prehistoria a 1835, vols. I-IV. Jaén: Caja Rural de Jaén.

Sánchez, José María (1955). España y la política exterior de Federico II de Prusia (1740-1786), Hispania: Revista española de historia, N.º 59, (pp. 191-230).

Simpson, James (1995). Spanish agriculture: the long Siesta, 1765-1965. Cambridge University Press.

Tarifa, Adela & Parejo, María Josefa (1994). Colonos y pobladores de Sierra Morena: análisis de la movilidad poblacional en Navas de Tolosa entre 1771-1819. I Conferencia Europea de la Comisión Internacional de Demografía Histórica, vol. II (pp. 703-718). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia y Universidad de Santiago.

Voltes, Pedro (1989). Conexiones culturales entre España y la Rusia de Catalina II. En Actas del congreso internacional sobre «Carlos III y la Ilustración», (Vol. 3, pp. 391-395), Educación y pensamiento.

↩︎ 1. Están custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Jaén=AHPJ. Otras siglas utilizadas: AGS= Archivo General de Simancas. AHMA= Archivo Histórico Municipal de Aldeaquemada. AHMLC= Archivo Histórico Municipal de La Carolina. AHN= Archivo Histórico Nacional. BCLM= Biblioteca de Castilla la Mancha. CGE= Centro Geográfico del Ejército.

↩︎ 2. La fanega es utilizada como una unidad de medida de tierra útil para aprovechamiento agrícola. Las medidas de la superficie de las suertes se hallaban sujetas a la vara castellana en el marco de Ávila, equivalente a 0,84 metros, siendo aproximadamente el tamaño de una suerte de 800 x 300 varas. Por lo tanto, cada parcela tendría una dimensión de 16,9344 hectáreas, cuya extensión superficial oscilaba en la práctica entre las 16 y 17 hectáreas, debido a que el terreno no cuenta con la misma cantidad de tierra útil en la misma superficie.

↩︎ 3. Destacamos los estudios de Carboneros por Cruz (1988), La Luisiana por Fílter (2018), Fuente Palmera por García (2013) o Hamer (2009) sobre las Nuevas Poblaciones de Andalucía.

↩︎ 4. La Superintendencia se transformó en 1784 en una intendencia de provincia de tercera clase ( Pérez-Schmid , 2019: 57).

↩︎ 5. Sobre los vínculos de los colonos con sus lugares de origen recomendamos a Hamer y Criado (2018) y para la pervivencia de elementos culturales a Pérez-Schmid (2019: 175-227).

↩︎ 6. La Carolina, Santa Elena y Guarromán.

↩︎ 7. Se realizaron informes de reforma, destacando el «Informe al Consejo sobre la Ley Agraria» de Pablo de Olavide, 1768 ( Anes , 1990: 2ª parte, 1-92).

↩︎ 8. AGS, Sª y Superintendencia de Hacienda , leg. 496, f. 178. Acto de concesión de las primeras suertes y jura de fidelidad de los colonos al rey Carlos III y a sus sucesores. 10 de octubre de 1767 (Transcr. Sánchez-Batalla , 1998: I, 161-164).

↩︎ 9. En 1772, aprovechando la cercanía del castillo de Navas de Tolosa que recibió el nombre del territorio donde tuvo lugar la batalla en 1212, la feligresía de Venta de Linares fue renombrada como Navas de Tolosa ( Pérez-Schmid , 2019: 290).

↩︎ 10. AHN, Inquisición , leg. 3601, exp. 5. Representación de Francisco de Viana a Pablo de Olavide, Baeza, 21 de junio de 1768.

↩︎ 11. Los pies de lista expresan los nombres de cada colono y su familia, número de almas, nación, edades, casas, animales, plantíos, fanegas de tierra de labor que disfrutan y calidades.

↩︎ 12. AHMA, 13. Intendente Ondeano a Alfonso de Plazas. La Carolina, 10 de diciembre de 1792.

↩︎ 13. Ibidem , 269.3., Libro de familias de la población de Aldeaquemada, 1783 y AHMLC, 1.1.2.8., Libro maestro que contiene los colonos establecidos en esta población de Fuente Palmera, 1784 .

↩︎ 14. AHN, Inquisición , leg. 3601, exp. 7, ff. 109-112. La Peñuela, 18 de noviembre de 1768.

↩︎ 15. Ibidem , ff. 106-107. La Parrilla, diciembre de 1768.

↩︎ 16. Ibidem , ff. 88-101.

↩︎ 17. La cifra de defunciones de 1769 corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre, ya que del total de defunciones 30 corresponden a las ocurridas en el Hospital General ( Tarifa & Parejo , 1994: 204).

↩︎ 18. Libro Primero de Matrimonios de Navas de Tolosa (1771-1815) ( Martínez & Tarifa , 1994: 177).

↩︎ 19. Entre 1771 y 1792, en 65 ocasiones los matrimonios se realizaron entre contrayentes solteros, en 35 entre viudos-solteros y en 18 ocasiones entre viudos ( Martínez & Tarifa , 1994: 166).

↩︎ 20. AHPJ, Hacienda, Colonización de Sierra Morena , 8008.

↩︎ 21. CGE, Arm. G, Tbla. 5ª, Carp. 4ª, nº 99.

↩︎ 22. AHMLC, 2.10.1.7. Cuentas 1774-1852 .

↩︎ 23. La comparación del listado de jefes de 1774 (AHMLC., 2.10.1.7. Cuentas 1774-1852 ) junto con el Plano topográfico de la feligresía de las Navas (CGE, Arm. G, Tbla. 5ª, Carp. 4ª, nº 99) y el Plano topográfico de la feligresía de La Carolina por Joseph Ampudia, 1794-1797 [copia realizada por Juan López Alcázar en 1882. Ayuntamiento de La Carolina] así nos lo confirma.

↩︎ 24. Suerte 11, Primer Departamento, de La Carolina.

↩︎ 25. Suerte 384, Primer Departamento, de La Carolina. En 1769 Antonio de Espada figuraba como «guardalmacén de madera y granos» de La Peñuela ( Castilla , 1992: 293).

↩︎ 26. No conocemos si el intendente Fernando de Quintanilla realizó para ese año libros nuevos de repartimiento para las Nuevas Poblaciones de Andalucía.

↩︎ 27. AHPJ, Hacienda, Colonización de Sierra Morena, 8007, ff. 37r y 37v y AHMLC., 2.3.8. Expedientes procedimientos civiles . Sig. 2/1/6, f. 1.

↩︎ 28. Ibidem . Sig. 1/2/4, ff. 34 y 69.

↩︎ 29. AHPJ, Hacienda , Colonización de Sierra Morena , 8009, ff. 2r, 18r y 21r.

↩︎ 30. Ibídem , ff. 60r y 60v.

↩︎ 31. Ibídem , ff. 13r y 13v.

↩︎ 32. Ibídem , ff. 57r y 57v.

↩︎ 33. Ibídem , ff. 47 y 73.

↩︎ 34. Ibídem , ff. 73, 72, 79, 66, 76 y 80.

↩︎ 35. Los cambios de titular son similares tanto en Navas de Tolosa ( Tarifa & Pareja , 1994: 210) como en Carboneros ( Cruz , 1988: 96).

↩︎ 36. Ibídem , ff. 3r y 3v.

↩︎ 37. Ibídem , ff. 15r y 15v.

↩︎ 38. Ibídem , ff. 55r y 55v.

↩︎ 39. Contiene 49 suertes alemanas y 2 francesas repartidas entre 29 jefes de suerte.

↩︎ 40. Estas 61 suertes estaban distribuidas entre 32 jefes de suerte españoles.