1. Introducción

En este trabajo analizamos algunos elementos fundamentales en la construcción del mercado local del vino de Jerez de la Frontera a finales de la Edad Media. Tal proceso no es resultado del azar, sino que fue necesaria la interacción de varios elementos y agentes. Analizaremos el papel de la normativa emanada de las autoridades concejiles y los espacios físicos donde confluían oferta y demanda, tales como tabernas, bodegones, mesones y mancebías.

Este artículo se incardina en una línea de investigación cuyo objetivo principal es el estudio de los paisajes vitivinícolas, de los distintos elementos inherentes al vino en los núcleos urbanos y de los productos de la vid y su comercialización en Andalucía occidental a finales de la Edad Media Se trata de un espacio geopolítico constituido por el Reino de Sevilla que, especialmente después de su incorporación a Castilla, ha sido objeto de distintos análisis científicos. Diferentes especialistas con una sólida trayectoria investigadora han abordado el estudio de las transformaciones que la ocupación castellana introdujo sobre el modelo de explotación islámico a partir de la llegada de los repobladores, los nuevos modelos de ocupación del territorio, y el aprovechamiento y explotación de los recursos de acuerdo con las tradiciones gastronómicas de los nuevos andaluces. Queremos poner de relieve la línea de investigación desarrollada por Borrero (Borrero, 1983, 1987, 1989, 1991, 1995, 2003a, 2003b, 2006, 2009, 2011), pues su modelo metodológico sobre las distintas comarcas sevillanas del Aljarafe ha marcado un hito y continúa siendo absolutamente válido.

El espacio vitivinícola del Jerez bajomedieval cuenta con los excelentes trabajos de Martín Gutiérrez (2004, 2007, 2012-2013; Martín Gutiérrez & Ruiz Pilares, 2019). A lo largo de distintas investigaciones ha conseguido reconstruir el mundo de la viña jerezana en relación con la estructura de la propiedad, las transformaciones en el poblamiento, los propietarios rurales y urbanos, los contratos de trabajo, etc. Este autor también se ha acercado al mundo del vino a través del análisis de las bodegas (Martín Gutiérrez, 2017) y los contratos de fletamiento vinculados a la exportación del vino, especialmente para el siglo xvi (Martín Gutiérrez, 2007).

Sin embargo, pese a su importancia en el periodo objeto de estudio, no existe un estudio que se centre específicamente en el mercado local de vino de Jerez de la Frontera a finales de la Edad Media, aunque existen excelentes trabajos a partir del siglo xvi (Guerrero & Romero, 2006; Aroca, 2008; Maldonado, 2014, 2015). Con este artículo queremos llenar ese vacío existente a partir de dos ámbitos fundamentales. En primer lugar, la política del Concejo jerezano para impedir el desabastecimiento de la urbe e intentar acabar con las actividades fraudulentas que mermaban la calidad del vino. Podemos afirmar que el vino, junto con los procesos vinculados a su producción y comercialización, fue objeto de un reiterado tratamiento por parte de las autoridades concejiles jerezanas. Conscientes de su importancia social y económica, intentaron, unas veces con más éxito que otras, conservar la calidad del vino condenando los distintos fraudes que en torno a él se producían, actuando como un primigenio consejo regulador. En segundo lugar, la importancia del vino en la conformación morfológica de la ciudad, con la génesis de infraestructuras dedicadas a su consumo y deleite. Tabernas, mesones, y bodegones fueron llenando el espacio urbano jerezano, especialmente en la zona extramuros, pues dentro de las murallas la colmatación de edificios apenas dejaba lugar para nuevas construcciones.

Al referirnos a la metodología empleada, es obligatorio aludir a las fuentes documentales de las que nos hemos valido. Para la realización de este trabajo, hemos efectuado un exhaustivo análisis de los protocolos notariales1 y las actas capitulares2 que se conservan en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. El periodo objeto de estudio comprende desde 1392 hasta 1504. En Jerez de la Frontera se conservan las actas capitulares, esto es, los documentos en los que se recoge lo sucedido en las reuniones del Cabildo (Sanz Fuentes, 1983), desde 1409, lo que las convierte en las más antiguas del Reino de Sevilla. Destaca la buena seriación de dicha tipología documental, con excepciones, como son los años 1434, 1436, 1450, 1457, los cuales se localizan en el Archivo de la Real Chancillería de Granada.

Con relación a los protocolos notariales, diversos autores han puesto de manifiesto la importancia de la documentación notarial dado el valor de la información que contienen. Resultan imprescindibles para conocer distintos aspectos de los concejos medievales, especialmente en lo que a su economía se refiere. La mayor parte de los protocolos recopilados son anteriores a 1504, es decir, se confeccionaron previamente a la promulgación de la Pragmática de Alcalá de 1503, que en Jerez entró en vigor al año siguiente (Rojas, 2018). Para el análisis exhaustivo de la información extraída de las actas capitulares y los protocolos notariales, hemos diseñado una base de datos que ha hecho factible su análisis y adscripción a distintas categorías temáticas; además, los datos se han enriquecido y contrastado con aportaciones bibliográficas especializadas.

Todo ello nos ha llevado a plantearnos como objetivo del presente trabajo realizar una lectura social de los distintos procesos implicados en el fenómeno de la configuración del mercado del vino de Jerez de la Frontera, mediante el análisis de la política concejil sobre el vino y de los procesos de su comercialización, en cuanto a los espacios y los sectores implicados.

2. Consideraciones generales sobre el viñedo jerezano

El agro jerezano tiene el privilegio de contar con un gran especialista, E. Martín Gutiérrez, a cuyos excelentes trabajos remitimos. Es por ello que en este epígrafe tan solo queremos trazar algunas pinceladas acerca del espacio vitivinícola jerezano. Su riqueza y extensión reside, en gran medida, en las excelentes condiciones edafológicas de este entorno rural para el cultivo de la vid. Recientes estudios han puesto de manifiesto esas características edafológicas idóneas mediante la aplicación de los sistemas de información geográfica (Lagóstena & Trapero, 2019).

No cabe duda de que, desde la Baja Edad Media, las actividades vitivinícolas han determinado la vida, en sus múltiples ámbitos, de la ciudad de Jerez de la Frontera. Tanto en el ámbito rural como en el urbano, la mayor parte de la población, con distinta intensidad, se vio implicada en los distintos y necesarios procesos que culminaban con la difusión atlántica de los caldos jerezanos. Se constata su llegada y un alto nivel de demanda en los puertos de la costa noratlántica europea, especialmente ingleses, flamencos y normandos, y en los de América de forma simultánea a la conquista de los distintos territorios del Nuevo Mundo (Pérez González & Mingorance, 2020).

En el ámbito rural, los análisis realizados en otros trabajos nos permiten afirmar que el espacio vitivinícola jerezano, al igual que en el resto de la Andalucía occidental, tal como ha puesto de manifiesto Borrero (1995), estaba dominado por el minifundio, pues existía un enorme reparto de las tierras dedicadas a la vid (Martín Gutiérrez, 2019b). La superficie media de las explotaciones dedicadas al viñedo en Jerez durante la Baja Edad Media destaca por su pequeñez. Estamos hablando de unas pocas aranzadas (poco más de dos de media), sin que ello obste para que algunos oligarcas poseyeran varias explotaciones entre Jerez, El Puerto, y Rota que configuraron grandes propiedades de incluso más de cien aranzadas (Ruiz Pilares & Mingorance, 2019). En ello hemos de ver no solo una expresión del mantenimiento de la división de la tierra que se realizó en el repartimiento de Jerez tras la toma de la ciudad por Alfonso X, sino, asimismo, un reflejo de la importancia y el prestigio que otorgaba a la familia la posesión de un bien raíz como era la tierra (Feller, 2007). Se trata de un elemento que jugaría a favor del desarrollo de un papel social de la vid, que actuaba a modo de contrapeso de la gran propiedad dedicada fundamentalmente al cereal y al olivar (Martín Gutiérrez, 2007 y 2019a). Además, la explotación de la tierra correspondía básicamente al propietario, aunque se daban, asimismo, el arrendamiento y el censo sobre viñas, al igual que en otras zonas del Reino de Sevilla (Borrero, 2009).

El precio de la tierra dedicada al viñedo fue creciendo de manera ostensible a lo largo del siglo xv, aunque sin poder establecer curvas continuas por la escasez de datos con que hemos podido contar a la hora de calcular las medias. Pasamos de unos trescientos maravedís la aranzada a principios de siglo3, a más de dos mil maravedís la aranzada al comenzar el siglo xvi4. En cuanto a diferencias de cotización en función de los pagos, parece consolidada la relevancia de algunos de ellos, como Barbaína y Hernán Ruiz5. El resto de los pagos ocupan posiciones inferiores, aunque con variaciones muy difíciles de explicar en función de los distintos años. Consideramos que la distancia del pago a la ciudad, la oferta y demanda, y la propia habilidad de los intervinientes en la transacción (comprador-vendedor-intermediario) fueron determinantes, aunque difícilmente cuantificables, a la hora de explicar de manera convincente las diferencias entre unos pagos y otros.

Algo similar ocurre con el precio de los arrendamientos, que sube de 100 a 500 maravedís la aranzada por año6, y los censos, de 90 maravedís la aranzada por año a 1507. En todo caso, la ley de la oferta y la demanda puede explicar algunos desajustes entre determinados años; y también la campaña granadina que, al detraer mano de obra del campo, quizá obligara, además de a una subida de salarios, al abandono de determinadas tierras por menor rendimiento para centrarse en aquellas más rentables.

Encontramos un extensísimo abanico de profesiones entre los propietarios de viñas, pues el vino, tal como han puesto de manifiesto algunos autores para otras regiones peninsulares, se convirtió a fines de la Edad Media en una importante fuente de riqueza (Ruiz de Loizaga, 1998; Goicolea, 2007; Rivera, 2009 y 2011; García Fernández, 2012; Rodrigo, 2018).

De alguna manera, había un anhelo de posesión de tierra que se concretaba en el viñedo. Lo mismo podemos decir de quienes tomaban a renta o a censo los viñedos de aquellos propietarios que decidían no encargarse de la explotación directa de sus tierras. Hemos documentado la relevancia del sector artesanal –en especial el textil– que, o bien las subarrendaba o bien las daba a trabajadores agrícolas para la realización de las diversas faenas que conlleva el cultivo de la vid: ahoyar, podar, cavar, binar, etc. También profesionales del terciario (sobre todo mercaderes, traperos, arrendadores), cargos del Concejo (veinticuatros, jurados), del primario (vaqueros, pastores, labradores) y eclesiásticos (conventos, parroquias, miembros del clero) aparecen en la documentación como propietarios de viñedos, así como un número importante de viudas (Pérez González, 2010). Como han demostrado Martín Gutiérrez y Ruiz Pilares (2019), creemos poder afirmar que estamos ante un cultivo que se abría paso de forma clara y contundente con el comercio interior y, especialmente, con el exterior, lo que supuso un atractivo especial para el aumento de la superficie cultivada y de los rendimientos que de él se obtenían.

3. Las políticas concejiles sobre el mercado local del vino

Históricamente el vino ha reunido tres condiciones: alimento, medicina (González de Fauve & Forteza, 2005; Rosen, 2005; Flandrin & Montanari, 2011; Piqueras, 2014) y producto de comercio (Rose, 2011). También formó parte del salario percibido por determinados trabajadores8. Por ello, su cultivo, producción y comercio demandó una mayor atención por parte de las autoridades concejiles que otros cultivos menos especializados, como el cereal. De esta forma la importancia del vino supuso la creación de un corpus legislativo y fiscal para controlar su producción y consumo, constituido por normativas y ordenanzas (Goicolea, 2007). En este sentido las diversas regulaciones jurídicas que se ocuparon de proteger el viñedo tenían como objetivo resolver los numerosos problemas de abastecimiento, dada su importancia en la dieta del hombre medieval, conseguir un excedente susceptible de ser exportado, y garantizar la rentabilidad económica de concejos, Iglesia y particulares, tal como ha subrayado Rivera (2013) para el caso de Ribadavia.

Al igual que sucedía con otros productos, su cantidad, variedad y calidad estaban en relación directa con el nivel socioeconómico de cada familia (Ibáñez Rodríguez & Alonso, 1996). Obviamente eran los grupos sociales con un mayor nivel económico los que tenían acceso a los vinos de mayor calidad. La documentación consultada nos permite conocer la variedad de vinos consumidos y comercializados en el Jerez finimedieval: vino bastardo (Terreros, 1786)9, vino blanco, vino haloque10, vino cocho y romanías (González Jiménez, 1998)11, vino añejo12, vino enmostado13 y vino tinto14.

Ya en época romana autores como Plinio, Estrabón, Marcial, y muy especialmente Columela (Tovar, 1973; Lagóstena, 2019), documentan la producción de vino en el Reino de Sevilla. Todos ellos recogen la exportación del vino hispano a Roma (Chic, 1984). Aunque recientes estudios están demostrando la continuidad de la producción vinícola en la zona durante el periodo almohade (Borrego, 2015), fue a finales de la Edad Media cuando Jerez de la Frontera, de acuerdo con su situación socioeconómica, se convirtió en la segunda ciudad más importante del Bajo Guadalquivir (Ruiz Pilares, 2018). Diversos factores confluyeron para gestar tal circunstancia entre los que destaca, como han puesto de manifiesto diversos estudios, la importancia de su población vecina y transeúnte, que incluía una pujante comunidad de comerciantes (Bello, 2014).

Las actas capitulares (Abellán, 1990) ponen de manifiesto la voluntad del Concejo de regular el cultivo de la vid y la elaboración de los productos obtenidos de este cultivo, dada su importancia en la economía local que, en nuestra opinión, vislumbraba las primeras características propias del capitalismo moderno. Como ya puso de manifiesto Carlé (1954), esta intencionalidad legislativa se hace especialmente patente en la defensa del mercado local con el objetivo de impulsar la venta de los vinos propios, tanto en el interior del recinto amurallado como en los arrabales que lo desbordaron, así como los aspectos vinculados al transporte en relación con el utillaje empleado, que con toda minuciosidad ha analizado Córdoba (2003) para Andalucía, y los precios. Este interés por la dinámica comercial del vino responde, en último término, al deseo de salvaguardar una de las principales fuentes de financiación urbana procedente del comercio de los productos de la vid, tal como sucedía en otras zonas dedicadas a esta actividad productiva como, por ejemplo, el Alto Tajo (López Villalba, 2011). Las prohibiciones de introducir vino foráneo, que se iniciaron en las medidas dictadas por Alfonso XI en 1348 (Casado, 1987), se hacen especialmente intensas en las épocas de exceso productivo, pues el mercado local se desequilibraba por el bajo precio de la oferta exterior. Las penas por introducir vino foráneo eran duras y conllevaban su pérdida, de los recipientes que lo contenían y de las bestias que lo transportaban15. El castigo se pregonaba por toda la ciudad para que nadie adujera su desconocimiento16.

Las sociedades medievales, como ha demostrado Rivera (2013) en su estudio sobre Ribadavia, tenían en el abastecimiento uno de sus problemas más cotidianos. Como sostiene Sánchez Benito (2009), siempre se intentó privilegiar la producción local mediante disposiciones de carácter monopólico, pues el vino es un alimento y, por tanto, era imprescindible en la dieta de los vecinos. Por ello, en una situación contraria de desequilibro entre la producción local y la demanda, el interés del Concejo por el vino foráneo radicaba en los impuestos percibidos de las importaciones. Con ellos se costeaban buena parte de la construcción y mantenimiento de las infraestructuras municipales17. Como ha indicado Ladero (2004), estas regulaciones concejiles buscaban el beneficio inmediato y, como designio fundamental de todo buen gobierno, mantener la paz social en el seno de la comunidad. En este sentido hemos llegado a la conclusión de que el Concejo jerezano, al igual que sucedía en el resto de la península, carecía de un pensamiento económico que garantizase una rentabilidad largoplacista y consolidada en el tiempo.

Las actas capitulares jerezanas evidencian la escasez de vino durante el siglo xv mediante la concesión de permisos para importarlo. Dichas licencias han sido minuciosamente analizadas por Martín Gutiérrez (2017), entre los años 1416 y 1515, por lo que remitimos a su trabajo. El vino que trataba de compensar la escasez del mercado jerezano procedía fundamentalmente de Sanlúcar de Barrameda y de la sierra de Cádiz18. Cuando el Concejo otorgó los permisos para introducirlo en el mercado local, se trató de garantizar su calidad sometiéndolo al control de autoridades municipales, como los jurados19.

En este sentido, la calidad del vino es uno de los temas más destacados en las actas concejiles. Tal como subraya Ruiz Pilares (2014), el fin último del Concejo era aplicar los instrumentos legales a su alcance para la consecución de un producto de gran calidad, capaz de mantener una demanda continua y creciente. De este modo ejercía, al igual que el resto de los concejos con normativa acerca del vino, un exhaustivo control sobre la producción vinícola que permitía proteger, tanto al consumidor como a quienes hacían llegar el vino a la mesa de este (Puñal, 1994).

Este intenso proteccionismo por el vino obedece también a la necesidad de acabar con las numerosas actividades fraudulentas que lo rodeaban y mermaban su calidad, además de poner en peligro su expansión por los circuitos mercantiles. Entre estos fraudes se encontraba la mezcla de vinos de distintas procedencias o con mosto para venderlo como vino añejo. Por ello se ordenó que el vino y el mosto se vendiesen por separado y que, en caso de que el vino estuviera enmostado, pese a que las actas informan de que generaba «grand dapno a los cuerpos porque hera muy dapnoso», se informara de ello a los compradores20.

Los protocolos notariales nos permiten conocer los diferentes tipos de mosto de acuerdo con las distintas variedades de uva de los que procedían. En un caso el mosto se había obtenido de uva torrontés21, en otro de uva torrontés y vejeriego22, en un tercer ejemplo de uva de mollar23 y, finalmente, de uva castellana24. Solo en un caso podemos saber la cuantía de la arroba de mosto: 600 maravedís25. Queremos destacar la importancia de estos datos, pues conocer las variedades de uvas cultivadas es tarea harto difícil, dada la escasez de documentación, durante el periodo medieval, a diferencia de lo que ocurrirá en etapas históricas posteriores. Por tanto, estamos ante una información inédita cuya importancia es necesario subrayar.

En los casos de prácticas fraudulentas el Concejo actuaba como una especie de consejo regulador defensor de una producción local, cuya calidad se consideraba superior a cualquier otra. Otra práctica fraudulenta consistía en añadir al vino cal, sal o yeso con el fin de aclararlo y aumentar la cantidad de líquido. Con ello se conseguía que el vino adquiriese mayor cuerpo y aumentase su volumen, lo que proporcionaba mayores beneficios. Tal como ha puesto de manifiesto Barbero (1997-1998), estos caldos adulterados podían resultar sumamente nocivos para la salud de quienes los consumían. La documentación nos informa de una práctica fraudulenta en la venta del mosto: el incremento de su cantidad mediante el añadido de agua. Por ello, en los contratos se especifica que el mosto debía ser puro, sin borras y sin agua26.

Una cuestión de especial tratamiento en la legislación concejil, muy vinculada al ámbito de los fraudes, son los pesos y medidas, que desde un punto de vista jurídico y para el ámbito castellano han sido analizados por Torquemada (1993-1994). Aunque se promulgaron distintas normativas reales sobre ellos, su control era responsabilidad directa del Concejo a través de distintos oficiales encargados de esta tarea. Los fraudes más frecuentes afectaban a la capacidad de los envases o a las medidas de las ventas al por menor. Por ello, dichas medidas debían ponerse a la vista de los compradores y el vino debía ser medido delante de estos, de tal manera que quedase bien llano y raso en los recipientes. Estas medidas debían ser de barro y no de madera (Arrayal & Martín, 1989).

El Concejo también era el responsable de fijar el precio del vino, distinguiendo entre distintos tipos de vino. En 1459 fijó el precio del vino blanco en seis maravedís y el tinto en cinco27. Esta tarea no era sencilla, pues el precio del vino, como el de cualquier artículo comerciable, estaba sometido a distintas coyunturas difícilmente controlables (producción, demanda, conflictos bélicos, rutas de transporte, etc.). A ello se unían las dificultades derivadas de las prácticas de comerciantes y taberneros, quienes solían alterar el precio del vino con la consiguiente desestabilización del mercado. En el Reino de Castilla los encargados de vigilar el cumplimiento de la normativa concejil sobre el precio del vino eran los fieles (Tascón, 2009; Monsalvo, 2013).

Uno de los grandes enemigos a los que hubo de enfrentarse el Concejo en su política de control de los precios del vino fueron los regatones28. El término regatón presenta una doble acepción: por un lado, derivado de regatear, hace referencia al revendedor, un oficio ligado al ajuste y trato de los precios precedido de su regateo; por otro, está íntimamente unido al verbo revender (Pezzi, 1988-1989).

Como ha puesto de manifiesto Cabañas (1985) en su estudio sobre el mercado conquense, la figura del regatón siempre fue contemplada con recelo y, en muchos casos, fue también objeto de vilipendio29. Sin embargo, como ha demostrado Salazar (2006) en su estudio sobre Bilbao, sin su actuación el mercado urbano bajomedieval hubiese funcionado con menos fluidez, pues los regatones actuaban como distribuidores de determinados artículos fuera de la capacidad distributiva de sus productores. Es por ello que cada concejo desarrolló una política concreta con respecto a los regatones, ya que mientras algunos implementaron una normativa muy restrictiva, otros se decantaron por su integración, tratando de sacarlos de los ámbitos de la marginalidad, en función de la capacidad de autoabastecimiento del mercado local.

La política del Concejo jerezano en relación con los regatones se incardina en la primera opción, pues fue muy restrictiva y punitiva, al igual que sucedió en la meseta meridional castellana –estudiada por Sánchez Benito (2009)–, y parte de las multas que les fueron impuestas se dedicaron a obras públicas30. En 1459 se castigaba con la pérdida del vino y el pago de 600 maravedís la venta de vino a regatones, y se prohibía la práctica de la regatonería excepto por aquellas personas que previamente habían obtenido licencia concejil para el desarrollo de tal actividad, de forma similar a otros municipios, por ejemplo, del Reino de Toledo (Escribano, 2013)31. De esta forma se trataba de licitar una actividad que, en numerosas ocasiones, escapaba del control fiscal municipal. En 1483 se pregonó la prohibición de comprar vino para revender, bajo la pena de perder el vino y de destierro de la ciudad durante un periodo de un año32. Las amenazas de castigo continuaron en 149033, lo que evidencia la incapacidad del Concejo jerezano para poner fin a esta actividad, como veremos a continuación al hablar de los espacios de venta del vino.

A tenor de lo expuesto, podemos afirmar que el Concejo jerezano con sus regulaciones sobre el mercado del vino no siempre obtuvo los resultados esperados, al igual que sucedió en otros espacios urbanos peninsulares, tal como ha puesto de manifiesto Rodrigo (1998). En ocasiones quiso implantar restricciones a la libertad comercial, mientras que en otras hubo de transigir para asegurar el abastecimiento del mercado. Los diversos controles a los que sometió todos los aspectos vinculados a la comercialización del vino, apoyados en una infraestructura pública de funcionarios, no impidieron la oferta ilegal de este producto ni paliaron los fraudes.

4. Los espacios de comercialización del vino

A escala local la venta del vino contaba con varios espacios de comercialización. El Concejo jerezano, dados los impuestos que percibía de la producción local, implementó políticas de monopolio y concentración del vino en el ámbito urbano, y estableció medidas como determinar los lugares donde podía venderse vino. En su objetivo de lograr el autoabastecimiento, hubo una continua preocupación por controlar el comercio del vino, especialmente fuera del recinto amurallado. La documentación analizada nos indica que la venta del vino se realizaba en varios tipos de inmuebles.

Las tabernas, presentes en la literatura medieval con bastante frecuencia (Rojas, 1979), tenían en el periodo estudiado una función eminentemente comercial unida a los flujos mercantiles de variada naturaleza y al tránsito de personas y mercancías (Villegas, 2015). Respondían a la tendencia natural de toda sociedad de relacionarse y desarrollar la denominada vida del ser social vinculada al entretenimiento (Carlé, 2000). Se enmarcan dentro de la necesidad de abastecer de productos de primera necesidad a los habitantes de las ciudades, garantizando en el caso del vino su abastecimiento por menudo. En su deseo de controlar la comercialización del vino, los concejos regularon su venta por parte de los particulares en las tabernas, llegando a convertir en una obligación atabernar el vino para poder controlar la tasación de su precio de venta (Martín Romera, 2007).

Las tabernas eran lugares propicios para el fraude. Ya el Código de Hammurabi (1722-1686 a. C.) incluye ciertas normas sobre las tabernas. El artículo 108 advierte de que la tabernera que rebajase la calidad del vino sería arrojada al agua. Y es que los taberneros solían manipular el precio del vino, al alza o a la baja, lo que provocaba una desestabilización en el mercado. Las actas capitulares se hacen eco de la reventa de vino por parte de los taberneros, práctica que, como ya estudiamos, se prohibió de forma continua. En este sentido hacen referencia a taberneros regatones34, que vendían vino todo el año comprándolo y volviéndolo a revender35. Esta práctica era sumamente perjudicial para los vecinos y vinateros que vendían el vino de sus cosechas. De esta forma, pese a los intentos de control, los precios que se pagaban no siempre eran los fijados por el Concejo, pues los taberneros, como ha demostrado Rivera (2013) para el País Vasco, vendían el vino de un mismo recipiente a diferentes precios. Otro factor que encarecía el vino era el pago de elevados sueldos a los transportistas para asegurar un buen abastecimiento de las tabernas (Collantes, 1984).

En las tabernas, de cuyo abastecimiento se ocupaban los productores locales, también se mezclaban vinos de diferentes calidades, edades y procedencias, con el objeto de vender un producto de baja calidad a un precio más elevado. Igualmente se utilizaban medidas falsificadas para menguar las cantidades vendidas. Y ello pese a que los fieles se encargaban de que el vino vendido cumpliese la calidad requerida y de que las medidas fuesen las impuestas por el Concejo. Al controlar la calidad y los precios del vino vendido en las tabernas se perseguía el doble objetivo de proteger la producción local y garantizar el abastecimiento de la ciudad (Jara, 1998).

No es posible determinar el número de tabernas con que contaba el Jerez bajomedieval. Tampoco resulta fácil conocer sus características estructurales, aunque podemos suponer que debieron contar con un espacio relativamente amplio para los clientes, separado del lugar donde almacenaban el vino. Cabe pensar que estaban localizadas en las calles más transitadas, tanto por los jerezanos de la época como por los transeúntes de muy variada naturaleza que visitaban la ciudad con distintos fines. No obstante, al tratarse de lugares cuya moralidad no siempre iba pareja al orden y a las buenas costumbres, tuvieron prohibido el acceso a las tabernas, entre otros colectivos, los esclavos (Argente & Rodríguez Molina, 1983) y los clérigos (García y García, 1987). Por tanto, la taberna tuvo una consideración ambivalente, pues se le atribuían valores negativos o positivos atendiendo a su necesaria existencia o a la realidad que la dotaba de sentido (Castro, 2000).

Otro tipo de establecimiento donde se vendía vino eran los mesones. Una de las principales diferencias que muestran con respecto a las tabernas es que cumplían una función de hospedaje. Distintos grupos socioeconómicos transitaban por los mesones, especialmente aquellos vinculados a actividades que exigían su presencia en diferentes lugares para el desarrollo de sus trabajos. Entre ellos se encontraban mercaderes o transportistas, así como muchos transeúntes y caminantes en general.

Los mesones, como las tabernas, eran lugares donde la moralidad no siempre respondía a los cánones establecidos, al tiempo que el fraude y el engaño estaban a la orden del día36. En este sentido el mesón ha sido definido como una «temprana escuela de pillería» (Barbero, 1999-2000). En los mesones se falseaban los pesos y medidas, se engañaba en los cambios al cobrar los distintos servicios prestados, se robaba a las personas alojadas en ellos y no se devolvían los objetos que olvidaban. Incluso se manipulaban los alimentos destinados a las monturas de quienes se hospedaban en ellos, reduciendo la cantidad o poniéndolos a comer en pesebres junto a los animales del mesonero, tal como sucedía en la ciudad de Écija (Martín Ojeda, 1990). Para controlar estos fraudes, y en aplicación de las leyes de Toledo de 1480, el Concejo jerezano diputó en 1492 a Pedro Camacho, veinticuatro, y Fernando de Herrera, jurado37, para que controlasen los precios que los mesoneros38 cobraban a sus huéspedes, así como los de la paja y la cebada que fueron minuciosamente fijados39. Estas medidas no fueron eficaces, pues el control de los mesones hubo de legislarse nuevamente en reinados posteriores (Esteves, 2005).

De sus funciones se deriva su localización en puntos estratégicos de la ciudad. La mayor parte de los mesones se localizaban en la collación de San Miguel, lo cual puede explicarse por la posibilidad de contar con mayores espacios construibles, frente a la colmatación de inmuebles que se daba intramuros. Al mismo tiempo en el espacio inmediato a las murallas se daba un mayor tránsito humano40. En la plaza de Arenal estaban situados dos mesones, lindante el uno con el otro41. En la puerta de Sevilla localizamos dos mesones42. En la collación de Santiago se encontraba otro mesón, mientras que el único mesón que documentamos intramuros es el mesón del Toro43, donde se encontraba la mancebía (Segura, 1984).

Los mesones situados en el interior de las mancebías formaban parte de una estructura cuyo fin era controlar y organizar la prostitución en las ciudades, tal como sostiene López Beltrán (2003) para el caso de Granada. En estos locales, frecuentados por las prostitutas, sus clientes y otras personas de moralidad dudosa, se vendía vino y preparaban comidas. Su horario era más flexible que el de otros mesones, de tal manera que muchos de ellos permanecían abiertos toda la noche.

La existencia de la mancebía no provocaba ningún tipo de censura por parte de las autoridades concejiles, excepto cuando alteraban el orden social que con tanto afán protegían en sus normativas (Rubio, 1991). Los protocolos notariales se hacen eco de dos incidentes en la mancebía jerezana. El primero de ellos, en 148944, hace referencia a los problemas ocasionados al convento de Santo Domingo por la presencia de la mancebía y de las prostitutas en el mesón del Toro. El mesón había sido arrendado el 16 de junio para el 24 de junio empezar a poner en él a las mujeres públicas de esta ciudad (por tanto, en 1489 las prostitutas aún no estaban situadas en el citado mesón). Pero ante las protestas de los dominicos, pues su convento era vecino del mesón del Toro, el Concejo le había comunicado que no arrendase el citado mesón ni pusiese en él a las meretrices.

En el segundo, fechado en 1503, la mancebía ya estaba organizada y el mesón del Toro prestaba los servicios propios. Se produjo un nuevo incidente en el que hubo de tomar parte el alcalde mayor y la Justicia. Así hubo de ordenar que todas las prostitutas que estaban en la mancebía dieran a lavar a Lorenzo Fernández, mesonero del mesón del Toro, toda la ropa que utilizaban, pues era de propiedad de este. El motivo era que las meretrices sacaban la ropa, la perdían o la utilizaban para cambiarla por otros enseres. El mesonero quedaba obligado a proporcionarles el agua, la caldera y la pila para las tareas de lavado. La multa impuesta a la prostituta que no cumpliese con el mandamiento era de 200 maravedís45.

Los mesones debieron ser lo suficientemente rentables como para generar el interés de la oligarquía local, especialmente por parte de los caballeros veinticuatro. Estos miembros del Concejo explotaron sus mesones mediante la fórmula del arrendamiento (Collantes, 1988, 2007; Álvarez Fernández & Beltrán, 2015) por cortos plazos de tiempo. Se trata de una pauta económica propia de los particulares, quienes a través de ella buscaban obtener los máximos beneficios mediante el incremento del alquiler con la continua renovación de los contratos. Los mesones solían ser arrendados a personas con esta dedicación laboral46, pero también profesionales de otros sectores laborales arrendaron mesones47 e, incluso, de forma conjunta48.

Entre los propietarios de mesones queremos destacar la presencia de mujeres49 y, en particular, de viudas (Pérez González, 2009 y 2010), cuyos ingresos pudieron constituir una parte importante de los percibidos por los distintos colectivos femeninos y formar parte de las bases económicas sobre las que sustentar una autonomía vital. En cualquier caso, queremos aclarar que la documentación no nos permite afirmar si estas mujeres eran propietarias o arrendatarias, con licencia municipal, de los mesones. Recordemos que numerosos concejos eran propietarios de este tipo de infraestructura, como son los casos, dentro del Reino de Sevilla, de Carmona (González Jiménez, 1973) y Gibraleón (Domínguez Domínguez, 1988).

Diversas normativas municipales recogen la necesidad de colgar tablas en las que figurasen las obligaciones de higiene y de seguridad para los huéspedes de los mesones, así como los precios que debían abonar (Arrayal & Martín, 1989; Luis López, 1997; Martín Ojeda, 1990). También el Concejo jerezano reguló en 149250, ante los fraudes cometidos por los mesoneros, los precios y servicios de los mesones. Por el día completo se debía pagar dos maravedís, que incluían mesa, manteles y fuego. En caso de que el hospedado se acompañase de criado, habría de desembolsar por él dos maravedís y por la montura un maravedí más. Hubo que prohibir a los mesoneros que cobraran posada a quienes no pasaban la noche en el mesón, así como obligarlos a cumplir las tasas fijadas por el Cabildo bajo pena de diversas multas. El Concejo encontró un fiel aliado en el control de estas medidas: los acusadores, quienes cobraban una tercera parte de las multas impuestas a los mesoneros.

También se dispensaba vino en los bodegones. El Diccionario de autoridades define este establecimiento como el sótano soportal en el que se cocinaba y daba de comer a la gente de condición pobre. Los sitúa en las puertas de las tabernas y bodegas (Martín Gutiérrez, 2017; Guerrero & Romero, 2006). Sin embargo, la documentación consultada nos informa de la localización de los bodegones fuera del recinto urbano, concretamente en el camino que unía Vejer con Chiclana, en el pozo del Espino, para atender a quienes acudían a trabajar en las almadrabas (Bello, 2005) de la costa gaditana51, entre los caminos reales que unían Arcos de la Frontera con Alcalá de los Gazules y el que conectaba Arcos de la Frontera con Medina Sidonia52. El consumo de vino en el ámbito rural gozaba de una importancia indiscutible, tal como ha puesto de manifiesto Aparisi (2013) para el caso de Valencia.

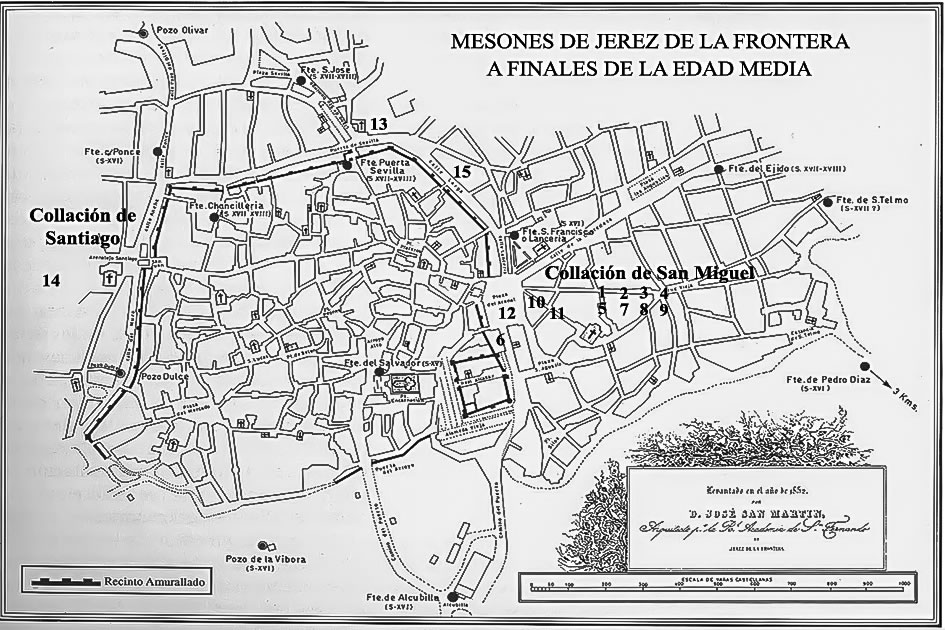

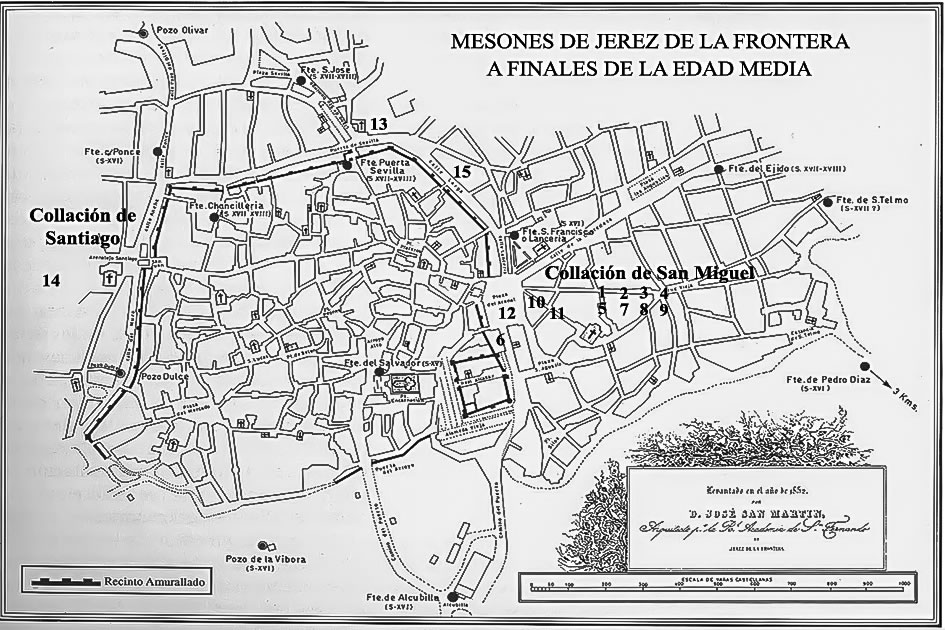

MAPA 1

Localización de los mesones de Jerez de la Frontera a finales de la Edad Media

Nota: 1. mesón del Águila; 2. mesón de la Cruz; 3. mesón de nombre desconocido; 4. mesón de Montijos; 5. mesón de Diego González; 6. mesón que lindaba con el muro; 7. mesón del Blanquillo; 8. mesón propiedad de Antona Martín; 9. mesón que lindaba con las casas donde moraban la peluda y la calva; 10. mesón viejo de La Parra; 11. mesón nuevo de La Parra; 12. mesones en la plaza del Arenal; 13. mesón de Esteban de Villacreces; 14. mesón de Marina García del Espino; 14. mesón de Esteban de Villavicencio; 15. mesón del Toro

Fuente: elaboración propia a partir de la planimetría de don José San Martín.

Al igual que sucedía con las tabernas, la oligarquía local también dirigió su atención a los bodegones como medio para complementar sus ingresos. Entre ellos documentamos al jurado Francisco Adorno (Blanco, 2008; Mingorance, 2013)53, propietario de un bodegón en el concurrido camino que unía Jerez de la Frontera con El Puerto de Santa María54.

Por tanto, los bodegones eran instalaciones comerciales situadas fuera del recinto urbano, preferentemente en caminos reales, donde atendían las necesidades de los transeúntes. Para su construcción y funcionamiento, necesitaban la licencia de las autoridades concejiles, que las otorgaban tras las previas pesquisas realizadas por las comisiones expertas nombradas al efecto. En ocasiones fueron objeto de disputas por competir con otros bodegones o se vieron envueltos en los seculares problemas de lindes entre los términos municipales de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María. Finalmente, los bodegones formaron parte del patrimonio de distintos grupos sociales, desde la oligarquía urbana hasta distintos profesionales del sector secundario y terciario.

Fuera de estas instalaciones y a nivel particular documentamos numerosos vecinos de Jerez implicados en el comercio del vino en el ámbito local. Los protocolos consignan distintas cantidades debidas por la compra de vino que nos permiten conocer algunos elementos vinculados con el vino, como su precio. Ejemplo de ello es Juan Robles, quien en 1490 vendió 120 arrobas de vino por 1.700 maravedís (a 14,16 maravedís la arroba)55. En el resto de la documentación solo se consigna el total de la deuda, sin que podamos determinar su precio dado que no se especifica la cantidad vendida56. Entre los vecinos implicados en esta actividad comercial a escala local documentamos distintos profesionales, que necesitaron el permiso del Concejo para la venta de vinos57. Lógicamente el control fiscal es la causa que justifica tales restricciones. En la mayoría de los contratos los compradores son vecinos de Jerez. Tan solo documentamos cuatro casos de compradores no jerezanos: un vecino de Cádiz58, uno de Ribadesella59, uno de Segovia60 y un genovés61.

Por tanto, todo parece indicar que el mercado local del vino en el Jerez bajomedieval estaba monopolizado por sus vecinos. De esta forma rompemos con un viejo tópico que aseguraba que la comercialización de los caldos jerezanos recaía en manos de extranjeros. Con ello queremos resaltar que no existió un monopolio de la exportación del vino, sino que miembros de un variado elenco de categorías socioprofesionales buscaron la obtención de ganancias introduciendo el vino de Jerez en los distintos circuitos comerciales. En este sentido el vino se convirtió en una inversión diversificadora de las economías de profesionales de los sectores secundario y terciario. Será más adelante, en el siglo xvi, cuando los extranjeros afincados o estantes en la ciudad, así como los miembros de la élite local comiencen a ocupar importantes parcelas en el comercio del vino (Mingorance, 2014). Y es que, como ha señalado Unwin (1996), la voluntad de los ciudadanos ricos por invertir desempeñó un papel decisivo en la viticultura. En este sentido, acabarían controlando los circuitos de exportación del vino de Jerez de la Frontera, agente dinamizador de la vida urbana y compañero de viaje de las sociedades medievales.

5. Consideraciones finales

En este trabajo hemos analizado la conformación del mercado local del vino en Jerez de la Frontera a finales de la Edad Media. Por lo que se refiere al mosto, hemos de decir que su comercialización tuvo un carácter más local, pues la mayor parte de los negocios vinculados a él se desarrolló entre vecinos de Jerez. Hemos analizado sus variedades e intentado conocer sus precios: una tarea ardua dada la intencionada ocultación que de ellos se hacía para eludir las obligaciones fiscales. Asimismo, hemos documentado una de las prácticas fraudulentas que concernía al mosto: el aumento de su volumen mediante la adición de agua.

Pero, sin lugar a dudas, el vino es el producto de la vid que mayor trascendencia económica adquirió a lo largo de la Baja Edad Media en Jerez. Como hemos expuesto en las páginas anteriores, queda fuera de toda duda la importancia del vino en la sociedad jerezana bajomedieval. Prueba de ello es que, pese a que el viñedo es una actividad del sector primario, al estar el vino vinculado al secundario y terciario se configuró un amplio conjunto socioprofesional que se inicia en el viticultor y se cierra con los profesionales vinculados al mercado. De esta forma el cultivo de la vid configuró un paisaje social y económico propio, que comenzaba en la tenencia del viñedo hasta el comercio del vino tanto por tierra como por mar.

En el comercio del vino tomó parte un porcentaje muy destacado de la población, atraído por poderosas razones crematísticas. Los beneficios aportados por el vino llenaban las arcas de los concejos gracias a los impuestos generados por la vitivinicultura, de los particulares a partir de los beneficios obtenidos del viñedo, el vino y su comercio, y de la Iglesia, que gozó de las rentas de viñas y del cobro del diezmo.

El abastecimiento de vino, al igual que sucedía en otros núcleos urbanos peninsulares y europeos, fue uno de los principales problemas vividos por los jerezanos a finales de la Edad Media. Por ello, el Concejo hubo de implementar una rígida normativa para proteger la producción local, normativa que se aplicó tanto en el espacio intramuros como en el pujante arrabal de San Miguel. Con esta política fuertemente proteccionista, el Concejo jerezano se convirtió en el árbitro del mercado del vino, un mercado que trató de blindar mediante unas normas de funcionamiento de claro carácter monopolista. De esta forma la venta al por mayor y al por menor, así como el consumo del vino, quedaron insertos en un sistema jurídico de gran rigidez, pero del que en bastantes ocasiones escaparon numerosas actividades fraudulentas. Buena prueba del fracaso de esta política proteccionista, monopolista e intervencionista es la reiteración de la normativa y de las penas por ella impuestas. La impotencia del Concejo jerezano ante las abundantes transgresiones, exenciones y excepciones se deja ver una y otra vez en las reiteradas comisiones nombradas para la vigilancia y el arbitraje.

No obstante, las normativas promulgadas por las autoridades concejiles, que actuaron como primigenio consejo regulador, consiguieron garantizar la calidad del vino de Jerez. Buena prueba de ello es la enorme expansión que experimentó en el periodo estudiado, con su venta en Canarias, Inglaterra, Flandes y las nacientes fundaciones en territorio americano, que hemos analizado en otros trabajos (Pérez González & Mingorance, 2020). De esta forma queda suficientemente probada la importancia del vino en el imaginario colectivo de las sociedades atlánticas a finales de la Edad Media. Además, como demostramos en el citado trabajo, los principales agentes implicados en la contratación de barcos para trasladar el vino a los distintos puertos del Atlántico (Uriol, 1997) son jerezanos, y no miembros de las colonias de extranjeros establecidas en la ciudad como se ha sostenido tradicionalmente. Con ello queremos destacar que no existía un monopolio de la exportación del vino, sino que miembros de un variado elenco de categorías socioprofesionales buscaron la obtención de ganancias introduciendo el vino de Jerez en los distintos circuitos comerciales. En este sentido el vino se convirtió en una inversión diversificadora de las economías de profesionales de los sectores secundario y terciario.

Hemos de destacar que Jerez disponía de una densa red de establecimientos de venta y consumo de vino. Tanto el recinto amurallado como el arrabal de San Miguel contaron con una nutrida presencia de tabernas y mesones, donde la línea que separaba lo legal del incumplimiento de la norma establecida era muy tenue. En cualquier caso, cumplieron una función socioeconómica cuya importancia queda fuera de toda duda, y en ellos los jerezanos encontraron los necesarios espacios de solaz y de interacción social (Rodrigo, 2013). También las meretrices, concretamente en los mesones, lograron su visibilidad al tiempo que quedaron sometidas a distintos controles por parte del Concejo.

Desde el punto de vista de la conformación de la ciudad, estamos en condiciones de afirmar que los establecimientos del vino tuvieron un protagonismo indiscutible y un peso propio en el diseño de la morfología urbana del Jerez de los siglos xv y xvi. Su estudio permite conocer la evolución de la trama urbanística de la ciudad, los problemas inherentes a su expansión, así como las fórmulas aplicadas para dar respuesta a coyunturas complejas. Recordemos en este sentido el pleito entre el Concejo y el convento de Santo Domingo con motivo de la mancebía.

Como hemos indicado, la mayor parte de los mesones y tabernas se situaban en la collación de San Miguel, el espacio de mayor pujanza inmobiliaria una vez que la ciudad, como resultado de su crecimiento demográfico, desbordó los límites marcados por la muralla almohade. San Miguel aglutinaba los caminos de acceso y el entorno de las puertas y portillos que hacían posible la entrada y salida de la ciudad. De ahí la localización estratégica en este arrabal de tabernas, mesones y mancebía; una tónica que no es exclusiva de Jerez, sino que se trata de una constante en la geografía urbana bajomedieval. De esta forma, además de las actividades desarrolladas por los artesanos, mercaderes, hombres de finanzas y de negocios que residían en el Jerez bajomedieval, para conocer la evolución de la economía de la ciudad, es preciso analizar las transformaciones experimentadas por la facies urbana y sus consecuencias, unos procesos que tienen a los establecimientos del vino como importantes agentes potenciadores.

Por lo que se refiere al protagonismo de tabernas y mesones en el mercado inmobiliario del periodo analizado, queremos destacar que sigue siendo una tarea onerosa aplicar a dicho mercado una identidad precisa, así como visualizar los propietarios y arrendatarios, definir las reglas de funcionamiento y si las pautas individuales en relación con este patrimonio se enmarcan o no en un comportamiento colectivo. En cualquier caso, abordar estudios de esta naturaleza resulta fundamental para ampliar nuestros conocimientos sobre la arquitectura privada doméstica, el paisaje urbano en lo referente a sus estructuras verticales y horizontales, y la economía de las instituciones y los particulares.

Finalmente, todos estos espacios se convirtieron en baluartes de unos modi vivendi conformados por el vino y las necesidades de sociabilidad. En ellos los grupos populares consumían el vino de Jerez, pero también los procedentes de otros ámbitos más o menos cercanos. También encontraron en estos lugares un espacio donde escapar, temporalmente, de la rígida normativa concejil que trataba de garantizar a toda costa el bien común. Aunque el Concejo trató de implantar en ellos el orden y las buenas costumbres, tanto los regentes de estos establecimientos como sus clientes cruzaban de forma más o menos reiterada la línea de la legalidad para adentrarse en el mundo de las actividades fraudulentas. Y es que el consumo de vino, la práctica del juego y las pulsiones sexuales no son el caldo de cultivo adecuado para someterse a ninguna norma.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido realizado dentro del proyecto «Las ciudades de la Corona de Castilla: Dinámicas y proyección de los sistemas urbanos entre 1300 y 1600» (HAR2017-82983-P). Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento a los revisores de la revista Historia Agraria por sus anotaciones.

REFERENCIAS

Abellán, Juan (1990). El concejo de Jerez de la Frontera en la primera mitad del siglo xv: Composición, sistemas de elección y funcionamiento del Cabildo. Jerez de la Frontera: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Álvarez Fernández, María & Beltrán, Soledad (2015). Vivienda, gestión y mercado inmobiliario en Oviedo en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad. Vitoria: Universidad del País Vasco.

Aparisi, Frederic (2013). La producción y el consumo de vino en el mundo rural valenciano durante la Baja Edad Media. En Sebastián Celestino & Juan Blánquez, Patrimonio cultural de la vid y el vino (pp. 161-168). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

Argente, Carmen & Rodríguez Molina, José (1983). Reglamentación de la vida de una ciudad en la Edad Media: Las Ordenanzas de Baeza. Cuadernos de Estudios Medievales, (VIII-IX), 5-108.

Aroca, Fernando (2008). De la ciudad de Dios a la ciudad de Baco. Jerez de la Frontera: Manuel Romero Bejarano.

Arrayal, Pedro & Martín, María Teresa (Eds.) (1989). Ordenanzas del Concejo de Málaga. Málaga: Universidad de Málaga.

Barbero, Miguel Ángel (1997-1998). El comercio del vino: Un conflicto de intereses en el abastecimiento de las ciudades de la Baja Edad Media. Fundación, (1), 37-59.

Barbero, Miguel Ángel (1999-2000). ¿Pícaros o difamados?: Mesones y mesoneros en las ciudades de la Baja Edad Media hispánica. Fundación, (2), 229-243.

Bello, Juan Manuel (2005). Almadrabas andaluzas a finales de la Edad Media: Nuevos datos para su estudio. Historia, Instituciones, Documentos, (32), 81-114.

Bello, Juan Manuel (2014). Mercaderes del siglo xv en Jerez de la Frontera. Historia, Instituciones, Documentos, (41), 11-44.

Blanco, Beatriz (2008). Estudio prosopográfico de la familia genovesa Adorno en Jerez de la Frontera. Ubi Sunt? Revista de Historia, (22), 41-48.

Borrego, Miguel Ángel (2015). El vino y el cultivo de la vid en Al-Andaluz y Jerez. En Jerez, cultura y vino (pp. 177-193). Jerez de la Frontera: Peripecias.

Borrero, Mercedes (1983). El mundo rural sevillano en el siglo xv: Aljarafe y Ribera. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla.

Borrero, Mercedes (1987). Los contratos de servicios agrarios y el mercado de trabajo en el campo sevillano bajomedieval. Historia, Instituciones, Documentos, (14), 181-223.

Borrero, Mercedes (1989). Sistemas de explotación de la tierra en la Andalucía Occidental durante el siglo xiv. En la España Medieval, (12), 131-161.

Borrero, Mercedes (1991). Le vignoble d’Andalousie au bas Moyen Age. En Le vigneron, la viticulture et la vinification en Europe occidentale au moyen age et à l’epoque moderne (pp. 119-146). Flaran: Centre Culturel de l’Abbaye de Flaran.

Borrero, Mercedes (1995). La viña en Andalucía durante la Baja Edad Media. En J. J. Iglesias (Ed.), Historia y cultura del vino en Andalucía (pp. 33-62). Sevilla: Universidad de Sevilla.

Borrero, Mercedes (2003a). La organización del trabajo: De la explotación de la tierra a las relaciones laborales en el campo andaluz (siglos xiii-xvi). Sevilla: Universidad de Sevilla.

Borrero, Mercedes (2003b). Los viticultores en la sociedad rural andaluza bajomedieval. En Mundo rural y vida campesina en la Andalucía Medieval (pp. 335-354). Granada: Universidad de Granada.

Borrero, Mercedes (2006). El papel de la tierra en el mercado del crédito rural: Andalucía siglos xv y xvi. En Atti delle Settimane di Studi: Istituto Internazionale di Storia economica F. Datini, 35, Il mercato della terra: Secolo xiii-xviii (pp. 900-915). Prato: Istituto Internazionale di Storia economica F. Datini.

Borrero, Mercedes (2009). El papel social de la vid en un mundo dominado por la gran propiedad. Historia, Instituciones, Documentos, (36), 11-26.

Borrero, Mercedes (2011). La viña en Andalucía: El caso excepcional de la Sierra de Constantina. En Historia y arqueología de la Constantina medieval (pp. 87-102). Sevilla: Universidad de Sevilla.

Cabañas, María Dolores (1985). Ciudad, mercado y municipio en Cuenca durante la Edad Media (siglo xv). En la España Medieval, (7), 1701-1728.

Carlé, María del Carmen (1954). Mercaderes en Castilla (1252-1512). Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Carlé, María del Carmen (2000). Del tiempo y sus moradores. Buenos Aires: Dunken.

Casado, Hilario (1987). Señores, mercaderes y campesinos: La comarca de Burgos a finales de la Edad Media. León: Junta de Castilla y León.

Castro, Teresa de (2000). Tabernas y taberneros en el Reino de Granada. Historia 16, (292), 10-26.

Chic, Genaro (1984). El tráfico en el Guadalquivir y el transporte de las ánforas. Anales de la Universidad de Cádiz, (1), 33-44.

Código de Hammurabi (1722-1686 a. C.).

Collantes, Antonio (1984). Sevilla en la Baja Edad Media: La ciudad y sus hombres. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla.

Collantes, Antonio (1988). Propiedad y mercado inmobiliario en la Edad Media: Sevilla, siglos xiii-xvi. Hispania, (169), 493-528.

Collantes, Antonio (2007). El modelo meridional, Sevilla. En Mercado inmobiliario y paisajes urbanos en el Occidente europeo (siglos xi-xv) (pp. 591-630). Pamplona: Gobierno de Navarra.

Córdoba, Ricardo (2003). El utillaje de los transportes en la Andalucía del descubrimiento. Historia, Instituciones, Documentos, (30), 159-180.

Domínguez Domínguez, Rosa María (1988). El concejo de Gibraleón de la Edad Media a la Moderna. Huelva en su historia, (2), 231-318.

Escribano, José Luis (2013). Política de aprovisionamiento de alimentos: El mercado urbano en el antiguo Reino de Toledo durante la Baja Edad Media. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Esteves, María del Pilar (2005). Toledo en las Cortes de Carlos I: Cuestiones de interés general para el Reino. Cuadernos de Historia del Derecho, (12), 229-281.

Feller, Laurent (2007). Campesinos y señores en la Edad Media: Siglos viii-xv. Valencia: Universidad de Valencia.

Flandrin, Jean Louis & Montanari, Massimo (2011). Historia de la alimentación. Gijón: Trea.

García Fernández, Ernesto (2012). Viñedo y vino en Álava durante la Edad Media. En Mundos medievales: Espacios, sociedades y poder: Homenaje al profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre (pp. 1351-1364). Santander: Universidad de Cantabria.

García y García, Antonio (Dir.) (1987). Synodicon Hispanum: Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

Goicolea, Francisco Javier (2007). El vino en el mundo urbano riojano a finales de la Edad Media. En la España Medieval, (30), 217-244.

González de Fauve, María Estela & Forteza, Patricia de (2005). Beber con moderación: Usos y aplicaciones del vino según los tratados médicos de la España Bajomedieval y la temprana modernidad. Historia, Instituciones, Documentos, (32), 175-191.

González Jiménez, Manuel (1973). El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-1523). Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla.

González Jiménez, Manuel (1998). Andalucía a debate. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Guerrero, José Manuel & Romero, Manuel (2006). The Origins of the Wine House Architecture in Jerez de la Frontera: Analisys of the Bodegas Built in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. En Proceedings of the Second International Congress on Construction History (pp. 1441-1454). Cambridge: Cambridge University Press.

Ibáñez Rodríguez, Santiago & Alonso, Jesús Javier (1996). Especialización agraria en el alto Ebro (La Rioja): La cultura del vino, 1500-1900. Brocar, (20), 211-235.

Jara, José Antonio (1998). Élites urbanas: Las políticas comerciales y de mercado como forma de prevención de conflictos y de legitimación del poder. Brocar, (21), 119-133.

Ladero, Miguel Ángel (2004). El mundo económico de Isabel La Católica. Icade. Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, (63), 203-216.

López Beltrán, María Teresa (2003). La prostitución en el Reino de Granada a finales de la Edad Media. Málaga: Universidad de Málaga.

López Villalba, José Miguel (2011). El abastecimiento de vino y su política proteccionista en el Alto Tajo (siglos xiv-xv). Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, (24), 143-184.

Lagóstena, Lázaro & Trapero, Pedro (2019). La localización de los viñedos de Marco Columela: Literatura agronómica y análisis GIS en el interfluvio Guadalquivir-Guadalete. En José Remesal et al., Paisajes productivos y redes comerciales en el Imperio Romano (pp. 89-113). Barcelona: Universitat de Barcelona.

Luis López, Carmelo (1997). Colección documental del Archivo Municipal de Piedrahita (1372-1549). Ávila: Diputación Provincial de Ávila.

Maldonado, Javier (2014). Cambios de consumo y de gusto de los vinos de Jerez en el Reino Unido y sus consecuencias en la zona de producción entre mediados de los siglos xviii y xix (pp. 117-140). Historia Contemporánea, (48), 117-140.

Maldonado, Javier (2015). La modernización de la producción y el comercio internacional de vinos entre finales de los siglos xvii y xviii. En J. J. Iglesias et al., Comercio y cultura en la Edad Moderna (pp. 103-120). Sevilla: Universidad de Sevilla.

Martín Gutiérrez, Emilio (2004). La organización del paisaje rural durante la Baja Edad Media: El caso de Jerez de la Frontera. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Martín Gutiérrez, Emilio (2007). Poder, paisaje, estructura de la propiedad y sistemas explotación: Las tierras de olivar en Jerez de la Frontera durante el siglo xv y el primer cuarto del xvi. En I Congreso de Cultura del Olivo (pp. 177-197). Jaén: Instituto de Estudios Giennenses.

Martín Gutiérrez, Emilio (2012-2013). Jerez de la Frontera a la luz de la información o probanza de 1505: Interacción sociedad-medio ambiente. Norba. Revista de Historia, (25-26), 227-246.

Martín Gutiérrez, Emilio (2017). Las bodegas en Jerez de la Frontera a fines de la Edad Media. Estudios sobre Patrimonio, Ciencia y Cultura Medievales, (19), 847-874.

Martín Gutiérrez, Emilio (2019a). Los paisajes vitivinícolas a finales de la Edad Media: El ejemplo de Jerez de la Frontera. Edad Media. Revista de Historia, (20), 184-214.

Martín Gutiérrez, Emilio (2019b). La plantación de viñedos en los entornos de la Riparia de la bahía gaditana en el tránsito del siglo xv al xvi. En L. Lagóstena (Coord.), Economía de los humedales: Prácticas sostenibles y aprovechamientos históricos (pp. 195-213). Barcelona: Universitat de Barcelona.

Martín Gutiérrez, Emilio & Ruiz Pilares, Enrique (2019). El viñedo en Jerez durante el siglo xv. Jerez de la Frontera: Peripecias.

Martín Ojeda, Marina (Ed.) (1990). Ordenanzas del Concejo de Écija (1465-1600). Écija: Ayuntamiento de Écija.

Martín Romera, María Ángeles (2007). La imposición de los criterios económicos urbanos al entorno rural: El caso de los mercaderes de Almagro. En Beatriz Arizaga & José Ángel Solórzano (Coords.), La ciudad medieval y su influencia territorial (pp. 205-220). Logroño: Instituto de Estudios Riojanos.

Mingorance, José Antonio (2013). Extranjeros en Jerez de la Frontera a finales de la Edad Media. Tesis doctoral. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide.

Mingorance, José Antonio (2014). La colonia extranjera en Jerez a finales de la Edad Media. Jerez de la Frontera: Peripecias.

Monsalvo, José María (Ed.) (2013). Sociedades urbanas y culturas políticas en la Baja Edad Media castellana. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Pérez González, Silvia María (2009). La viudez femenina en las postrimerías de la Edad Media: Un ejemplo andaluz. En M. Isabel del Val & Pascual Martínez Sopena (Coords.), Castilla y el mundo feudal: Homenaje al profesor Julio Valdeón (pp. 345-358). Vol. 3. Valladolid: Universidad de Valladolid.

Pérez González, Silvia María (2010). Mujeres liberadas de tutela masculina: De solteras y viudas a fines de la Edad Media. Cuadernos Kóre, (2), 31-54.

Pérez González, Silvia María & Mingorance, José Antonio (2020). La exportación del vino y las pasas de Jerez de la Frontera a finales de la Edad Media. Journal of Medieval Iberian Studies, (12), 383-403.

Pezzi, Elena (1988-1989). Un estudio sobre el origen de las voces «regata», «regate», «regatear» y «regatón». Miscelánea de estudios árabes y hebraicos: Sección hebreo, (37-38), 425-430.

Piqueras, Juan (2014). La vid y el vino en España: Edades Antiguas y Media. Valencia: Universidad de Valencia.

Puñal, Tomás (1994). La producción y el comercio de vino en el Madrid medieval. Anuario de Estudios Medievales, (17), 185-212.

Puñal, Tomás (2014). El comercio madrileño en el entorno territorial y urbano de la Baja Edad Media. Edad Media. Revista de Historia, (15), 115-133.

Rivera, Ana María (2009). La vitivinicultura española en los siglos xiv-xvii: Una mirada al caso de Bilbao. Cuadernos de Historia de España, (83), 187-223.

Rivera, Ana María (2011). La civilización del viñedo en el primer Bilbao, 1300-1650. A Coruña: Netbiblo.

Rivera, Ana María (2013). El viñedo y el vino de Ribadavia: Consideraciones jurídicas bajomedievales y de los primeros tiempos modernos. Hispania, (243), 51-78.

Rivera, Ana María (2013). Vino solamente para su prouisyón: Luces y sombras del comercio del vino en los arrabales del País Vasco: Siglos xiv-xv. Studia Histórica. Historia Medieval, (31), 211-232.

Rodrigo, María Luz (1998). Por guardar la provisión necesaria a la dita ciudat e el provecho común de la gente popular: la preocupación por el abastecimiento y calidad del vino en el siglo xv. En XIX Jornadas de Viticultura y Enología Tierra de Barros (pp. 571-582). Cáceres: Universidad de Extremadura.

Rodrigo, María Luz (2008). Representaciones artísticas en torno a la vid: Una imagen de la sociedad medieval aragonesa. En M. C. Lacarra (Coord.), Arte y vida cotidiana en época medieval (pp.267-308). Zaragoza: Institución Fernando el Católico.

Rodrigo, María Luz (2013). Beber vino en la Edad Media: Modos, significados y sociabilidades en el Reino de Aragón. Patrimonio cultural de la vid y el vino (pp. 141-159). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

Rodrigo, María Luz (2018). De la viña a la mesa: Perspectivas socioculturales sobre la vid y el vino en el Aragón medieval. Temas de antropología aragonesa, (24), 43-86.

Rojas, Fernando de (1979 [ca. 1500]). La Celestina. Madrid: Espasa-Calpe.

Rojas, María Dolores (2018). Notariado público en Cádiz (siglos xvi-xvii). Jerez de la Frontera: Peripecias.

Rojas, Simón de (1807). Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía. Madrid: Impr. de Villalpando.

Rose, Susan (2011). The Wine Trade in Medieval Europe: 1000-1500. London: Bloomsbury Academic.

Rosen, George (2005). De la policía médica a la policía social: Ensayos sobre la historia de la atención a la salud. Madrid: Siglo XXI.

Rubio, Luis (1991). Vida licenciosa en la Murcia bajomedieval. Murcia: Academia El Sabio.

Ruiz de Loizaga, Saturnino (1988). La viña en el occidente de Álava en la Alta Edad Media (850-1150): Cuenca Omecillo-Ebro. Burgos: Aldecoa.

Ruiz Pilares, Enrique (2014). El gobierno de la ciudad: El concejo de Jerez de la Frontera a fines de la Edad Media. En 750 aniversario de la incorporación de Jerez a la Corona de Castilla (pp. 65-85). Jerez de la Frontera: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Ruiz Pilares, Enrique (2018). Jerez de la Frontera: El gran centro productor del complejo portuario de la bahía de Cádiz a finales de la Edad Media. Estudios sobre patrimonio, ciencia y cultura medievales, (20), 355-386.

Ruiz Pilares, Enrique & Mingorance Ruiz, José Antonio (2019). La movilidad social de las naciones extranjeras en las ciudades andaluzas bajomedievales: Los Adorno y la sociedad política de Jerez de la Frontera (1470-1520). Hispania, (263), 669-698.

Salazar, José Ignacio (2006). Los espacios del comercio y sus protagonistas en el Bilbao bajomedieval. Bidebarrieta: Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao, (17), 11-28.

Sánchez Benito, José María (2009). La vid y el vino en la meseta meridional castellana (siglos xii-xv). Cuadernos de Historia de España, (83), 25-50.

Sanz Fuentes, María Josefa (1983). Tipología documental de la Baja Edad Media castellana: Documentación concejil: Un modelo andaluz: Écija. En Archivística. Estudios básicos (193-208). Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla.

Segura, Cristina (1984). Las mujeres andaluzas en la Baja Edad Media (ordenamientos y Ordenanzas municipales). En Las mujeres en las ciudades medievales: Actas de las III Jornadas de Investigación Interdisciplinaria (pp. 143-152). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

Tascón, Margarita (2009). Política de actuación en los reinos de León y Castilla en la Edad Media: Manipulación y control de los alimentos y sus precios. En Beatriz Arizaga & José Ángel Solórzano (Coords.), Alimentar la ciudad en la Edad Media (pp. 315-332). Logroño: Instituto de Estudios Riojanos.

Terreros y Pando, Esteban de (1786). Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana. Madrid: Viuda de Ibarra.

Torquemada, María José (1993-1994). Algunos aspectos de la regulación sobre el consumo en la Baja Edad Media castellana: Pesos y medidas, ocupación de locales y horarios de comercio. Revista de Derecho de la Universidad Complutense, (84), 447-468.

Tovar, Antonio (1973). Columela y el vino de Jerez. En Homenaje al profesor Carriazo (pp. 399-404). Vol. III. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Unwin, Tim (1996). Wine and the Vine: An Historical Geography of Viticulture and the Wine Trade. London/New York: Taylor & Francis Group.

Uriol, José I. (1997). Puertos, faros y barcos en la España de la Edad Media. Historia y vida, (354), 29-43.

Villegas, Luis Rafael (2015). La taberna en la Edad Media: Espacio comercial, espacio social. En Estudios en Homenaje al Profesor Emilio Cabrera (pp. 603-613). Córdoba: Universidad de Córdoba.

↩︎ 1. Referenciamos cada protocolo notarial con las siglas AHMJFPN (Archivo municipal de Jerez de la Frontera, Protocolos notariales) seguidas del nombre del escribano público, fecha y folio.

↩︎ 2. Referenciamos cada acta capitular con las siglas AMJFAC (Archivo municipal de Jerez de la Frontera, Actas capitulares) seguidas de la fecha y folio.

↩︎ 3. AHMJFPN, Juan Martínez, 18 de marzo de 1414, f. 104rv.

↩︎ 4. AHMJFPN, Juan Román, 24 de julio de 1490, f. 8r.

↩︎ 5. AHMJFPN, Juan de Ortega, 21 de diciembre de 1490, f. 191v.

↩︎ 6. Juan Rodríguez arrienda a Hernán Ruiz el mozo, cuatro aranzadas de viña en el pago Cabeza de la Aceña, un lagar y cinco tinajas de vino, durante dos años, en 600 maravedís anuales (AHMJFPN, Juan Martínez, 1414, s. f.). Bartolomé Rodríguez, hortelano, da a renta a Alfonso Ruiz Cañete tres aranzadas de viña en territorio Juan de Vargas, por dos años a razón de 1.700 maravedís al año (AHMJFPN, Juan Román, 12 de septiembre de 1492, f. 160v).

↩︎ 7. AHMJFPN, Gonzalo Román, 11 de noviembre de 1470, f. 70v.

↩︎ 8. Ejemplo de ello lo tenemos en el contrato suscrito por Francisco del Granado con Juan de la Parra para segar el trigo y cebadas que tenía en una propiedad en Asta. El sueldo se fijó en 1.200 maravedís, un queso, una arroba de aceite y dos arrobas de vino por cada cahíz (AHMJFPN, 23 de julio de 1489, f. 158v; AHMJFPN, Bartolomé de Maya, 15 de mayo de 1489, f. 99v); o las 25 arrobas de vino que percibirían cinco trabajadores que debían segar 10 cahíces de trigo en Añina (AHMJFPN, Bartolomé de Maya, 10 de mayo de 1490, f. 129v).

↩︎ 9. AMJFAC, 2 de octubre de 1467, f. 120r. Vino hecho de pasas.

10. Se trata de un vino rosado, mezcla de tintos y blancos (AHMJFPN, Bartolomé de Maya, 8 de marzo de 1490. f. 35r).

↩︎ 11. AMJFAC, 2 de octubre de 1467, f. 120r. El vino romanías era un caldo de excelente calidad, especialmente apreciado en Gran Bretaña.

↩︎ 12. AHMJFPN, Antón de la Zarza, 5 de julio de 1492, f. 76v.

↩︎ 13. AMJFAC, 12 de septiembre de 1492, f. 188v.

↩︎ 14. AMJFAC, 5 de diciembre de 1498, f. 16v.

↩︎ 15. AMFJAC, 22 de abril de 1435, f. 41v.

↩︎ 16. AMFJAC, 13 de marzo de 1416, f. 2r.

↩︎ 17. Las actas capitulares de 1456 penaron la introducción de vino foráneo con varios castigos, entre ellos una pena de 600 maravedís, de los cuales un tercio se destinaría a la obra del alcázar (AMFJAC, 7 de abril de 1456, f. 25r).

↩︎ 18. AMFJAC, 18 de febrero de 1435, f. 6v.

↩︎ 19. AMFJAC, 13 de mayo de 1426, f. 18r.

↩︎ 20. AMFJAC, 12 de septiembre de 1492, f. 188v.

↩︎ 21. «Sarmientos blanquizcos muy duros: hojas casi iguales de un verde muy obscuro, con los senos muy profundos acorazonados: racimos aovados cilíndricos: uvas muy apiñadas, redondas algo doradas» ( Rojas & Rubio , 1807, 112). AHMFJPN, Bartolomé de Maya, 7 de agosto de 1489, f. 175r.

↩︎ 22. «Sarmientos postrados muy tiernos: hojas amarillentas: uvas grandes blandas. Hay vejeriego común con uvas casi redondas blanco-verdosas y vejeriego negro con uvas negras» ( Rojas & Rubio , 1807,123). AHMFJPN, Juan Ortega Gaitán, 23 de septiembre de 1491, f. 182v.

↩︎ 23. «Sarmientos tiernos: hojas grandes casi redondas casi enteras, con dientes cortos, blandas: uvas grandes redondas muy blandas sabrosas» ( Rojas & Rubio , 1807,113). AHMFJPN, Juan Ortega Gaitán, 23 de septiembre de 1491, f. 182v.

↩︎ 24. Nos inclinamos a pensar que se trata de la variedad mantúo castellano: «Sarmientos muy tiernos: uvas medianas oblongas blancas duras muy sabrosas, con el hollejo delgado» ( Rojas & Rubio , 1807,118): AHMFJPN, Juan Martínez, 3 de diciembre de 1424, f. 14v; Hernando de Carmona, 14 de marzo de 1483, f. 38r; 14 de abril de 1485, f. 50v.

↩︎ 25. AHMFJPN, Juan Ortega Gaitán, 26 de septiembre de 1491, f. 185v.

↩︎ 26. AHMFJPN, Juan Martínez, 3 de diciembre de 1424, f. 14v.

↩︎ 27. AMFJAC, 4 de abril de 1459, f. 70r.

↩︎ 28. Las penas contra la regatonería se intensificaban en época de carestía del vino (AMJFAC, 7 de abril de 1456, f. 25r).

↩︎ 29. El Concejo de Jerez los acusaba en 1459 de ser los responsables del incremento de los precios del vino, motivado también por la saca de este producto de la ciudad (AMJFAC, 4 de junio de 1459, f. 73r).

↩︎ 30. Con las prendas requisadas a los regatones por su actividad ilícita se costeó la obra que se hizo en la fuente de Pedro Díaz (AMJFAC, 16 de junio de 1490, f. 223r).

↩︎ 31. AMJFAC, 4 de junio de 1459, f. 73r.

↩︎ 32. AMJFAC, 8 de julio de 1438, f. 50r.

↩︎ 33. AMJFAC, 16 de junio de 1490, f. 223r.

↩︎ 34. AMJFAC, 1 de junio de 1472, f. 73v.

↩︎ 35. AMJFAC, 22 de junio de 1492, f. 109v.

↩︎ 36. Las actas capitulares distinguen dos tipos de clientes en los mesones: los escuderos y los bergantes, definidos por el Diccionario de autoridades como hombres pícaros, de malas costumbres y condición no solo vil, sino también perversa (AMJFAC, 12 de noviembre de 1492, f. 257r).

↩︎ 37. AMJFAC, 12 de noviembre de 1492, f. 255v.

↩︎ 38. Contamos con una pequeña nómina de mesoneros reconocidos profesionalmente como tales: Velasco Martínez de Pedraza (AHMJFPN, Juan Martínez, 14 de octubre de 1448, f. 167r), Juan Pascual (AHMJFPN, Gonzalo Román, 22 de abril de 1471, f. 189r), Pedro Sánchez de Arcos (AHMJFPN, Hernando de Carmona, 14 de febrero de 1483, f. 13r), Román Díaz (AHMJFPN, Bartolomé de Maya, 10 de agosto de 1489, f. 177v), Francisco Rodríguez (AHMJFPN, Bartolomé de Maya, 27 de abril de 1490, f. 110r), Pero Gómez (AHMJFPN, Juan Ortega Gaitán, 11 de noviembre de 1491, f. 221r), y Lorenzo Fernández (AHMJFPN, Juan Román, 23 de noviembre de 1503, f. 73v).

↩︎ 39. AMJFAC, 12 de noviembre de 1492, f. 257r. La fanega de cebada se fijó en 65 maravedís y el almud a cinco, aunque si el precio de la cebada bajaba o subía los mesoneros debían acudir a los diputados para poner nuevos precios. El harnero de paja debían venderlo a tres medias blancas, cumpliendo las medidas oficiales.

↩︎ 40. AHMJFPN, Juan Román, 25 de septiembre de 1504, f. 63r.

↩︎ 41. AHMJFPN, Juan Román, 6 de abril de 1504, f. 115r.

↩︎ 42. AHMJFPN, Juan Román, 7 de junio de 1501, f. 452r.

↩︎ 43. AHMJFPN, Bartolomé de Maya, 16 de junio de 1489, f. 124r.

↩︎ 44. AHMJFPN, Bartolomé de Maya, 16 de junio de 1489, f. 124r.

↩︎ 45. AHMJFPN, Juan Román, 23 de noviembre de 1503, f. 73v; Antón de la Zarza, 4 de junio de 1492, f. 37r; Antón de la Zarza, 5 de julio de 1492, f. 97r.

↩︎ 46. AHMJFPN, Bartolomé de Maya, 27 de abril de 1490, f. 110r.

↩︎ 47. AHMJFPN, Juan Román, 6 de abril de 1504, f. 115r.

↩︎ 48. AHMJFPN, Juan Román, 7 de junio de 1501, f. 452r.

↩︎ 49. AHMJFPN, Juan Ortega Gaitán, 17 de enero de 1491, f. 15r.

↩︎ 50. AMJFAC, 12 de noviembre de 1492, f. 257r.

↩︎ 51. AMJFAC, 18 de abril de 1455, f. 37v.

↩︎ 52. AMJFAC, 29 de marzo de 1490, f. 150r.

↩︎ 53. AMJFAC, 15 de junio de 1496, f. 145v.

↩︎ 54. AMJFAC, 15 de junio de 1496, f. 145v.

↩︎ 55. AHMJFPN, Bartolomé de Maya, 12 de febrero de 1490, f. 4r.

↩︎ 56. La expresión utilizada es por ciertos vinos : 527 maravedís (AHMJFPN, Antón de la Zarza, 5 de julio de 1492, f. 77r), 2.066 maravedís (AHMJFPN, Juan Ortega Gaitán, 19 de agosto de 1491, f. 152v), 2.285 maravedís (AHMJFPN, Bartolomé de Maya, 4 de abril de 1489, f. 55r), 3.560 maravedís (AHMJFPN, Juan Ortega Gaitán, 24 de septiembre de 1491, f. 183v), 3.905 maravedís (AHMJFPN, Bartolomé de Maya, 29 de julio de 1490, f. 218v), 6.800 maravedís (AHMJFPN, Juan Ortega Gaitán, 17 de junio de 1491, f. 103r), 6.825 maravedís (AHMJFPN, Juan Ortega Gaitán, 3 de mayo de 1491, f. 65r), 24.525 maravedís (AHMJFPN, Juan Ortega Gaitán, 21 de junio de 1491, f. 108v) y 32. 250 maravedís (AHMJFPN, Juan Román, 1 de febrero de 1503, f. 459v).

↩︎ 57. AMJFAC, 5 de marzo de 1458, f. 1r; 29 de marzo de 1458, f. 5r: 6 de marzo de 1460, f. 41v; 2 de octubre de 1467, f. 120r; 2 de diciembre de 1496, f. 252r.

↩︎ 58. AHMJFPN, Bartolomé de Maya, 12 de febrero de 1490, f. 4r.

↩︎ 59. AHMJFPN, Juan Ortega Gaitán, 19 de agosto de 1491, f. 152v.

↩︎ 60. AHMJFPN, Juan Ortega Gaitán, 12 de septiembre de 1491, f. 171r.

↩︎ 61. AHMJFPN, Juan Ortega Gaitán, 21 de junio de 1491, f. 108v.