1. Introducción

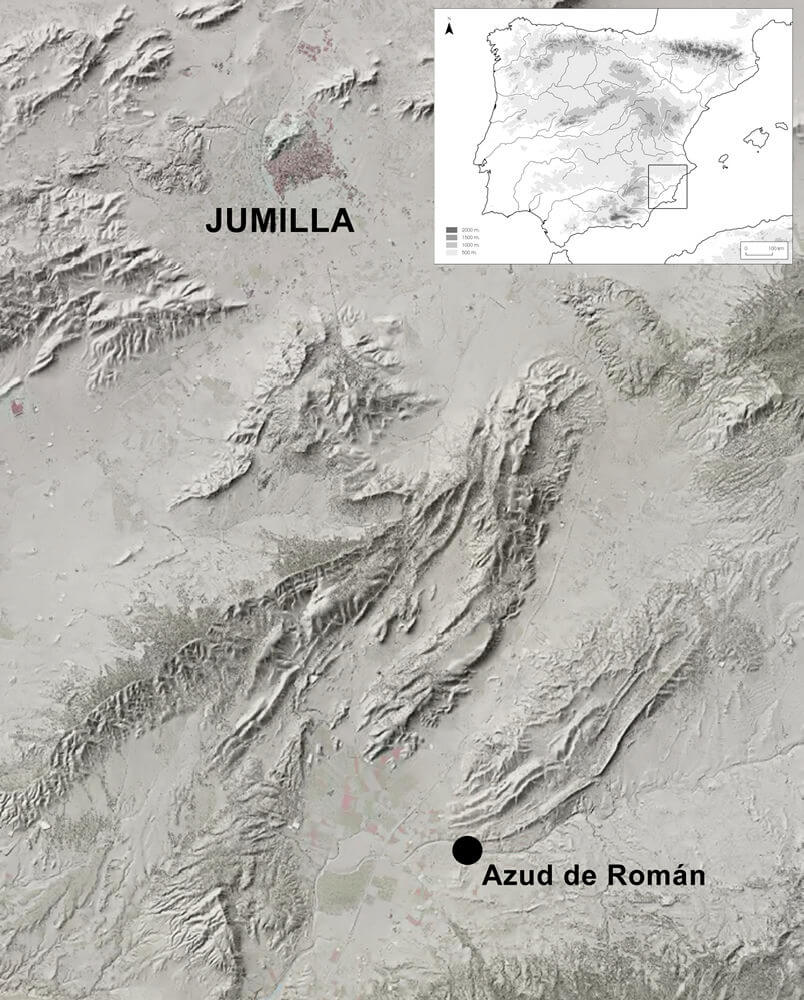

El entorno del caserío de Román (Jumilla, Murcia), en la margen derecha de la rambla de la Raja y al pie de la sierra de los Ruices, en el altiplano de Jumilla-Yecla, es un espacio histórico de producción agraria, cuya relativamente privilegiada situación en la vega se ve acrecentada por los recursos del piedemonte y la cercanía de los manantiales de la montaña. Además, el área debió ser transitada desde tiempos pretéritos, por su posicionamiento junto a dos importantes vías de comunicación que atraviesan históricamente la meseta de Jumilla.

De hecho, en Román, son numerosas las huellas de un importante poblamiento rural de época romana, vinculado a la explotación oleícola y a la transformación del producto con carácter industrial. Un modelo de aprovechamiento agrícola que con seguridad permanece en el siglo xviii, sin que conozcamos apenas datos sobre la ocupación de esta área en los periodos intermedios.

La concentración parcelaria y los trabajos de desmonte y desfonde de tierras para la producción intensiva de regadío que se han sucedido desde las últimas décadas del pasado siglo, y que marcan el fin del modelo de agricultura tradicional en el lugar, han desdibujado las huellas de este paisaje pretérito. Queda ahora desfigurado su carácter altamente estructurado para la maximización de los recursos hídricos, cuya gestión estratégica –que aún mantiene– tuvo un carácter fundamental en los diferentes periodos históricos en los que se ha constatado su efectiva producción agraria. Si bien, los medios técnicos y los resultados en términos cuantitativos han variado notablemente de unos periodos a otros (Fig. 1).

El clima árido del altiplano de Jumilla-Yecla, con muy escasos aportes pluviométricos anuales e importantes oscilaciones térmicas, otorga necesariamente un papel relevante al agua (Morales, 1972: 70-83; 1990: 7-10) y, por ende, a la infraestructura hidráulica destinada a su captación, almacenamiento o distribución.

En este marco geográfico tan concreto, el estudio que se presenta pone su foco en el singular sistema de aprovechamiento de turbias del azud de Román (también llamado de Jumilla, de Arriba o del Aljunzarejo), con algunos apuntes en relación con el cercano sistema del azud de Abajo o Viejo1, ambos situados dentro del espacio histórico descrito, en el cauce de la rambla, y distantes entre sí poco más de un kilómetro.

Figura 1

Área histórica de Román: Mapa general de localización

Fuente: elaboración propia.

Su construcción diacrónica marca un punto de inflexión evidente en el paisaje agrario del lugar, al introducir por primera vez la posibilidad del regadío esporádico a gran escala, por lo que es de mucho interés su adecuada contextualización histórica.

Ambos azudes habían sido considerados hasta la fecha obras de época romana, ejemplos ampliamente citados en la bibliografía especializada, pese a adolecer de estudios propios que refrendaran su cronología antigua. No obstante, y como se verá, al menos las características tecnológicas más evidentes de la construcción de Román ponen de manifiesto un horizonte solo documentado en la ingeniería civil moderna y contemporánea y, por contra, alejado de cualquier canon constructivo romano peninsular. El desarrollo de su sistema encuentra además notables paralelos en otras obras asimismo modernas y contemporáneas del Levante español y, tanto su promoción, probablemente privada, como su fin, son consonantes con el contexto de dinamismo agrario en la región de Murcia propio de los siglos xviii y xix, argumentos suficientes para su revisión cronológica.

2. ENTRETEJIENDO EL MARCO HISTÓRICO: DESDE LA ARQUEOLOGÍA HACIA EL CONTEXTO

El objetivo principal del presente trabajo es poner en relación el desarrollo tecnológico en materia de obra civil que supuso la construcción de los sistemas de riego en la rambla, con la evolución productiva agrícola que ha tenido lugar de manera histórica en Román, al pasar de un estricto secano al regadío intensivo que hoy se practica.

Para ello, y aunque resulte una obviedad, la correcta adscripción cronológica de dichas construcciones hidráulicas se convierte en un paso previo imprescindible que, en el caso que nos ocupa, se ha llevado a cabo a partir de un detallado análisis arqueológico-estratigráfico del sistema del azud de Román y de su paisaje inmediato2 (en el marco de las llamadas arqueología de la arquitectura y del paisaje), siendo dicho examen uno de los principales objetivos de estas páginas. Y es que la precisa adscripción cultural de la ingeniería o arquitectura del agua en los espacios rurales, normalmente obras «menores» de escaso interés para los investigadores, es clave para poder avanzar en la construcción de nuestra historia agraria.

La elección casi exclusiva de la metodología estratigráfica para el análisis deviene no solo por el interés de su enfoque, testado previamente con éxito en otros trabajos (Barahona, 2017, 2018, 2020a), sino por la casi total ausencia de referencias escritas sobre esta construcción. Y si bien no se excluye la realización de futuros trabajos complementarios, arqueológicos o desde otras disciplinas, la relevancia de los resultados que se presentan da muestra de la potencialidad de este tipo de estudios.

Al evidente sesgo arqueológico del artículo se suma, no obstante, la perspectiva histórica, con un doble fin. En primer lugar, la necesaria contextualización de la infraestructura hidráulica objeto de estudio en su correcto marco político, económico, social y tecnológico, una vez revisada su cronología. En segundo lugar, se ha tratado de añadir un granito de arena al encuentro entre los discursos de dos disciplinas evidentemente conectadas, pero cuyos desarrollos han discurrido generalmente por caminos llamativamente independientes: la historia de la ingeniería civil y la historia agraria.

3. EL PARAJE AGROPECUARIO DE ROMÁN

3.1. Un paisaje oleícola industrial en época romana

Son numerosos los hallazgos que atestiguan la existencia de un poblamiento rural romano en Román, con dos grandes yacimientos entre los siglos I y IV d. C., La Alberca y Casa de los Cobos, ambos dedicados a la manufactura de productos obtenidos del cultivo del olivo, con una documentada producción oleícola marcadamente excedentaria en el caso de La Alberca, lo que ha llevado a proponer su condición privilegiada como vicus agrícola (Noguera & Antolinos, 2009: 211; 2010: 355, 398; Noguera et al., 2019: 13, con bibliografía anterior).

Según Jerónimo Molina (Molina & Molina, 1973: 52-54, 178-187), los restos de dos acueductos procedentes de la sierra de los Ruices y presumiblemente vinculados con sendos «estanques» o «albercas» completarían, junto con los azudes de la Rambla, el paisaje de Román en este periodo. Presupone así un esquema teórico, donde el agua procedente de la sierra tendría una función de abastecimiento continuo (con uso doméstico e industrial), que sería puntualmente completado con el aporte esporádico proporcionado por la acción de los azudes en la rambla, para el riego de cultivos de secano, al menos con seguridad olivos. El supuesto aspecto antiguo de la fábrica de la mal llamada cimentación del azud superior de Román (en realidad una suerte de talud de escollera de la estructura, como se verá), y su justificación funcional en relación con los relevantes restos de poblamiento romano en el área, constituyen los únicos argumentos para la datación de esta obra. Su cronología se extrapoló además al azud de Abajo o Viejo, que se consideró coetáneo al primero, construido para reaprovechar sus aguas sobrantes.

Tras los estudios de Molina, la antigüedad de ambas construcciones queda establecida en la historiografía y se presupone su funcionamiento continuo hasta la segunda mitad del siglo xx (Morales, 1968-1969: 171; 1972: 116; 1974: 69-70; 1989: 202; 1992: 28; Morales, Box & Marco, 1989: 554-555; 1991; Muñoz Tomás, 1995: 117; Jiménez, Ayala & Salmerón, 2006: 219; Hernández Hernández & Morales, 2013: 114; García Blánquez, 2014: 263).

3.2. La Raxa y Román en la Edad Media y Moderna: Cruce de vías trashumantes

Son muy escasas las noticias documentales y los hallazgos materiales que aporten información sobre la ocupación del paraje de Román con posterioridad a la época clásica y anteriores al siglo xviii.

Algunos autores decimonónicos afirmaron una pervivencia habitacional islámica y posteriormente mudéjar, sin aportar apenas datos, considerando la despoblación del lugar en el siglo xv (Lozano, 1976: 120; Merino, 1981: 29, 128, 185, 289).

El topónimo Raxa, relativo a la rambla, puede rastrearse durante el periodo medieval, empleado su curso como límite en los deslindes entre los reinos de Aragón y Castilla (Lozano, 1976: 130, 132-133; Merino, 1981: 78). También aparece vinculado a la vía histórica que supone el recorrido de su cauce, y que comunica la meseta con la costa, de oeste a este, así como en relación con la ruta igualmente pretérita norte-sur entre las poblaciones de Jumilla y Murcia; ambos caminos circularán por el terreno que muy posteriormente se conocerá como Román (Merino, 1981: 126; Lozano & Cutillas, 1982: 48, 60).

Este último topónimo no es rastreable hasta la Edad Moderna, y se documenta específicamente en relación con la actividad trashumante y la denominada vereda ganadera de los Manchegos (cañada de la rambla de la Raja y cañada Real de Albacete a Murcia), que atraviesa el altiplano desde la mancha albaceteña hacia tierras valencianas, y que discurre en paralelo a la rambla del Moro-la Raja, hasta el área de Román (Fig. 2). Desde allí, la cañada de la rambla de la Raja prosigue aún un centenar de metros en paralelo al cauce, el cual cruza en un vado en la actualidad inundable por el vaso del azud de Román y hacia la Casa del Gato (Morales, 1972: 315; Jiménez, Ayala & Salmerón, 2006: 219; Jiménez et al., 2008: 393; Gandía, 2018: 227). La cañada Real de Albacete a Murcia gira, sin embargo, hacia el norte a la altura del yacimiento de La Alberca, amortizando las construcciones romanas, según puede constatarse en el propio croquis de las excavaciones que publicó Molina, por lo que podemos asegurar la posterioridad histórica de este camino con respecto al asentamiento antiguo (Molina & Molina, 1973: 181-182).

FIGURA 2

Elementos principales del paisaje histórico de Román

Fuente: elaboración propia.

3.3. Almazaras y ¿regadío?: Algunas notas sobre Román en el siglo XVIII

La existencia de un sistema hidráulico histórico vinculado al regadío en la rambla de la Raja no puede rastrearse documentalmente antes de finales del siglo xviii. Es el canónigo Lozano (1980: 96) quien parece referirlo indirectamente, al describir que en el caserío que denomina «pueblo antiguo de Román», y que «hace el Sur respeto del sitio de la Raxa [...] las aguas desde ella, corren precipitadas, y riegan como inundación la hermosa campiña de Roman». El cronista jumillano no especifica en sus anotaciones una cronología antigua para el sistema de irrigación esporádico que parece referir en la rambla, y de hecho no lo incluye entre las antigüedades del lugar, sino que lo menciona como parte de la descripción del entorno, siendo las posteriores apreciaciones del arqueólogo Molina las que condujeron a su datación romana.

Algo anterior, el Catastro de Ensenada (1755) (Morales, 1990: 26-27) describe únicamente una almazara en la rambla y otra específicamente en Román, datos que permiten confirmar como poco un establecimiento agrícola olivarero y de procesado oleícola desde mediados de esta centuria en el lugar. Esta realidad la corrobora Lozano (1980: 96; Morales, 1990: 26-27), y se constata también en un último documento, fechado genéricamente en el siglo xviii, en el cual se describe Román como «fértil en granos, olivos, plantíos y arboledas hacia Mayorazgo con rica granja, siendo D. Francisco de los Cobos […] poseedor del vínculo» (Merino, 1981: 422). De nuevo, una descripción propia de un paisaje agrícola de secano, sin alusión alguna al sistema hidráulico.

4. CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE ROMÁN

El conjunto del azud de Román se levanta sobre el cauce de la rambla, desarrollándose desde un pronunciado meandro y hacia el oeste, sin que tengamos constancia de su relación física con la presa de Abajo o Vieja y su respectivo sistema, el cual debería ser objeto de una investigación propia en el futuro.

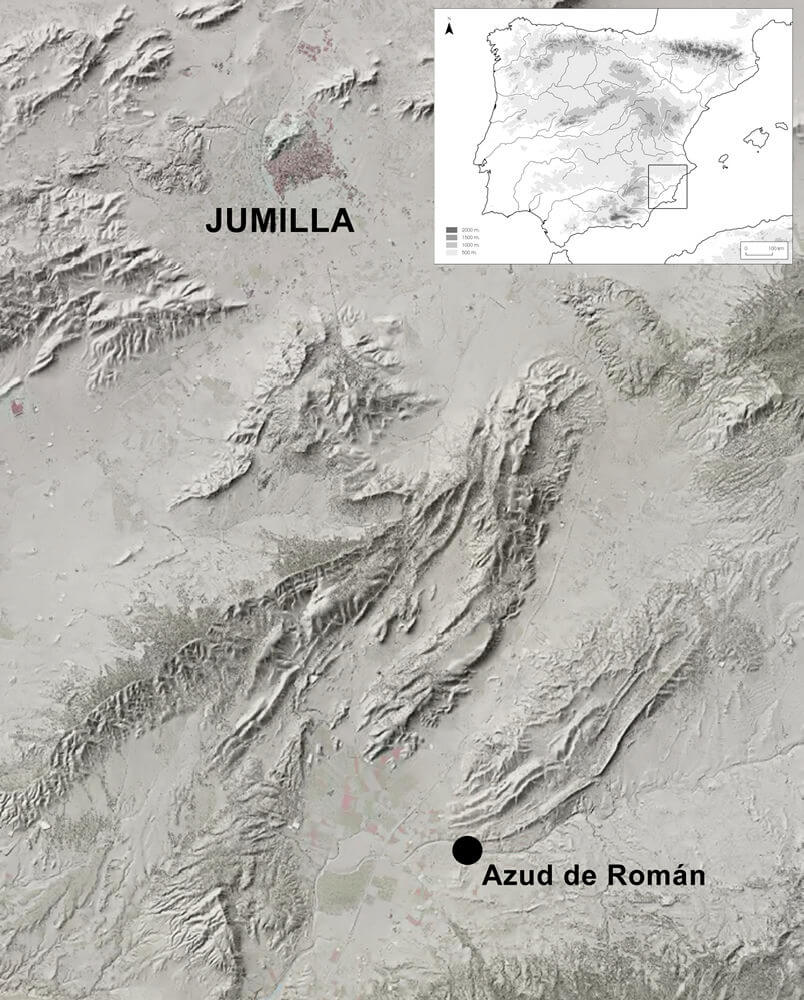

Su morfología es compleja, especialmente en la zona de cabecera, resultado de sucesivas intervenciones constructivas que reparan, refuerzan o amplían la obra. Su evolución puede establecerse en cuatro etapas históricas, con argumentos suficientes para datarlas entre la segunda mitad del siglo xviii y la segunda mitad del xx, y que permiten descartar categóricamente su origen romano (figs. 3, 4 y 5).

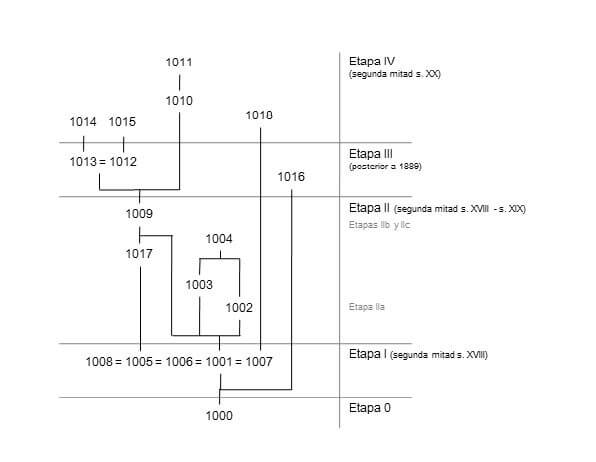

FIGURA 3

Croquis de evolución en planta con las principales etapas constructivas del azud de Román

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 4

Azud de Román, alzado agua abajo, UE principales

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 5

Aliviadero, boquera y partidor, y canal del azud de Román, UE principales

Fuente: elaboración propia.

4.1. El azud en arco

La primera parte del sistema edificado en la rambla (etapa I) fue un azud de derivación, oblicuo al cauce, y mayoritariamente asentado sobre un estrato sólido de pudingas, que afloran tanto en el fondo del curso como en toda su margen derecha, mientras que el estribo izquierdo de la estructura quedó edificado sobre terrenos margosos mucho menos consistentes. Esta particular circunstancia geológica, unida a la situación de la obra, tras un meandro, hicieron de su estribo izquierdo la parte más débil desde el inicio.

El muro se diseñó con planta curva, un arco bastante cerrado y opuesto a la corriente, de unos 26 m de desarrollo y cerca de 5,20 m de altura máxima sobre el fondo del cauce actual, diseñado para contrarrestar el importante empuje de las aguas de avenida de la rambla, con caudales nada desdeñables, puesto que el azud cierra una cuenca vertiente de 188 kilómetros cuadrados3. Con sección ideal trapezoidal, la construcción ofrece una coronación horizontal de 2-3 m de espesor y esquinas redondeadas, con desarrollo escalonado hacia agua abajo (dos peldaños ligeramente ataludados de unos 1,30 m de altura cada uno), y en la base una suerte de talud de escollera muy tendido, de unos 5 m de longitud. La función de estos tres elementos fue la de disipar la fuerza de la corriente en aquellas ocasiones en que el agua sobrepasase la estructura. Agua arriba, su perfil repite el mismo primer escalón tras la coronación que observamos agua abajo, con un alzado recto o ligeramente ataludado hasta la base.

La obra se prolongaba por la margen derecha de la rambla, repitiendo la sección ya descrita, a lo largo de otros 54 m, conformando un aliviadero, y remataba en un elemento perpendicular al cauce, que marca el fin del azud y, presumiblemente, el inicio de su derivación o boquera. Pese a que no tenemos constancia material de este último elemento del sistema, sino solo de su posterior construcción o reconstrucción (véase el epígrafe 4.3), debemos presuponer su existencia para el correcto funcionamiento de la obra, tratándose quizá originariamente de una estructura de tierras (Fig. 6).

Desde la base escalonada del arco del azud en su mitad derecha, y atravesando el sector inferior del talud de escollera en el aliviadero, discurría el canal del cimbre o lumbrera, del que solo se conservan unos 3,5 m. Tiene su origen en una galería, de apenas un par de metros de longitud, con sección abovedada de 1,1 m de alto y 0,70 m de ancho; una suerte de desagüe profundo que conduce la escorrentía subsuperficial circulante por la rambla, y que sangra los aluviones que quedaban retenidos en ella agua arriba (Morales, Box & Marco, 1991: 70-71). A lo largo de su recorrido por la base del talud del aliviadero, este canal quedaba cubierto por la fábrica de este último, con lo que se protegían las aguas limpias del subálveo frente aquellas turbias que en situación de avenida pudieran sobrepasar la presa y su aliviadero, lo que invita a pensar, de entrada, en usos diferenciados para las aguas alumbradas y para las derivadas (Fig. 7).

FIGURA 6

Extremo del azud de Román en margen derecha

Fuente: elaboración propia.

Junto a la evidencia estratigráfica, todos los elementos descritos ofrecen una misma tipología constructiva, caracterizada por una fábrica de mampostería heterogénea de calizas y cantos rodados de río de cuarcita, trabados con fuerte argamasa de cal, mortero que se extiende además profusamente sobre toda la obra, unificándola y sellando cuantiosamente cualquier encuentro.

FIGURA 7

Restos del canal del cimbre

Fuente: fotografía de Marisa Barahona.

4.2. Refuerzos y reconstrucciones en el azud

Posteriores a la obra descrita, se detectan diferentes actuaciones en el azud (etapa II):

a) La fábrica que actualmente ancla la presa en arco a la margen izquierda de la rambla se edificó en un segundo momento, superponiéndose a la originaria, quizás arruinada. Se trata de un muro de mampostería de unos 16,25 m de longitud y 0,50 m de ancho, que presenta un elemento de refuerzo o anclaje junto al cierre curvo del azud. Su fábrica es muy similar a la descrita para la obra originaria, con un mismo ambiente técnico constructivo en ambos casos, por lo que podemos considerar esta reforma cercana en el tiempo a la edificación del sistema.

b) Con posterioridad a la remodelación descrita, o quizá de manera conjunta, se edifica un segundo muro en el lado del vaso (con 31 m de longitud, 3 m de altura y 1,70 m de espesor), también de mampostería con abundante mortero de cal, y que protege toda la mitad izquierda del arco del azud y de su estribo. El espacio entre dicho muro y el estribo izquierdo se rellena con tierras margosas apisonadas.

La función de estas dos actuaciones (a y b) es la misma: proteger la parte más débil de la presa durante los periodos de avenida, y también, en el segundo caso, propiciar la derivación del agua hacia el lado derecho de la rambla, acompañando su encauzamiento hacia la boquera.

c) Otra gran reforma del sistema se constata en su aliviadero, tras una importante ruina. De sección casi vertical en ambos alzados, la reconstrucción se acomoda a los restos de la obra anterior, con tres tramos. El primero rehace el estribo, con unos 14 m de longitud y espesor en coronación de 0,70 m. El segundo y el tercero, con remate curvo, funcionan ya como rebosaderos, si bien el segundo tramo parece casi un elemento de enlace con el aliviadero propiamente dicho. Este último se desarrolla en un tramo recto de unos 21 m de longitud, con 2 m de altura sobre la fase constructiva anterior, y entre 4,20 y 2,80 m de espesor en coronación. Finalizaba contra el muro perpendicular al cauce que consideramos el límite de la obra en la primera etapa (Fig. 8).

La fábrica de esta reconstrucción presenta suficientes particularidades en su aparejo de mampostería, las cuales permiten establecer un marco cronológico más reciente frente a las etapas previas.

4.3. Construcción o reconstrucción del sistema de derivación (etapa III)

La actual boquera con su partidor en la infraestructura de Román es un elemento de gran envergadura, dispuesto paralelamente al lecho de la rambla y sobre su margen derecha, estratigráficamente posterior a la reforma c del azud, que reconstruye su aliviadero. Su función en el sistema era dividir las aguas de avenida, derivando una parte lateralmente por la boquera y aliviando otra parte de nuevo a la rambla.

La estructura conservada de la boquera consta de un gran paredón ataludado de mampostería con contrafuertes hacia el interior, que contiene a un terraplén de tierras apisonadas, las cuales rellenan el espacio irregular entre la ladera y dicho muro. Su fábrica se encuentra completamente recubierta de una argamasa cementosa (cemento bastardo) en su alzado visto hacia el cauce, mortero que recubre también toda la prolongación del canal del cimbre, que discurre a cielo abierto a los pies de este paredón, y que fue construido de manera coetánea al mismo en toda su longitud.

La función de este imponente muro no era sólo delimitar en su lado izquierdo el recorrido de la boquera, sino que su utilidad está asimismo ligada a la protección de la orilla de la margen derecha de la rambla durante las riadas de carácter fuertemente torrencial no tanto en cuanto a la posibilidad de su desbordamiento4, como para evitar la erosión de dicha orilla, lo cual podría llegar a descalzar los cimientos de las construcciones del sistema. Por último, este muro sirve también de protección a las aguas conducidas por el canal del cimbre frente a los derrubios de ladera.

La dirección de esta última conducción va divergiendo progresivamente de la del muro conforme se aleja del azud, pudiendo seguirse en un recorrido de cerca de 1,4 km, hasta una alberca histórica en la Casa de los Cobos, considerada de origen romano. Esta afirmación, ya recogida por Morales, Box y Marco (1991: 76), corrige las apreciaciones de Molina (Molina & Molina, 1973: 179), quien propuso que sería el acueducto romano que discurre a menor cota el que desembocaría en este depósito.

Volviendo a la cabecera del sistema, al menos con seguridad en su sector más cercano al azud, el paredón ataludado se coronaba con un gran remate curvo, nuevamente de mampostería y argamasa cementosa, conservado en una longitud aproximada de 23,5 m, con anchura decreciente (5,30 m en su unión con el aliviadero y 4,55 m en el opuesto), y que funcionaba como partidor de las aguas.

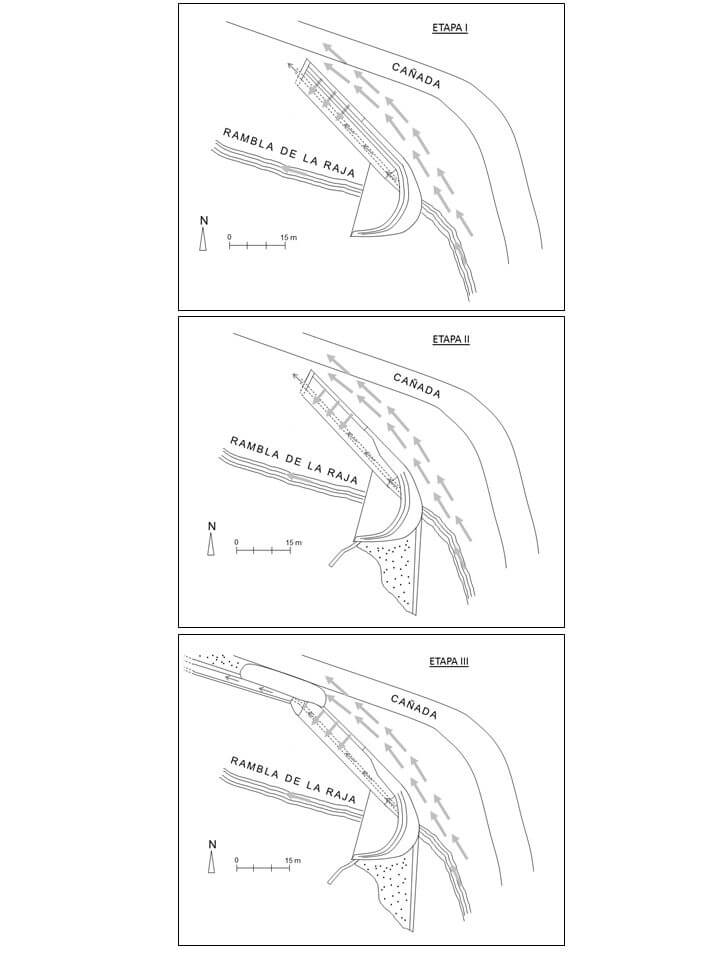

Conserva hacia el lado de la boquera dos inscripciones de piedra caliza. La primera, con la fecha de 1889; la segunda reza: ESTE MURO / SEHIZO EMPODER DE / L APODERADO DE LOS / FALCONES LLAMA / DO RAMON. PUCHE. Ambas se sitúan poco visibles, en la parte inferior de la estructura, separadas entre sí cerca de 15 m, y se trata de piezas reutilizadas, con sus esquinas ya fuertemente desbastadas e incluso partidas en el momento de su colocación.

Puesto que el texto de una de ellas hace referencia a la construcción de un «muro», y dado que la familia Falcón aún era propietaria, al menos en los años setenta del siglo xx, de una importante extensión de terreno precisamente en la finca del Aljunzarejo, donde se sitúa el azud de Román (Morales, Box & Marco, 1991: 76), debe considerarse la posibilidad de que una o ambas inscripciones fueran originarias de la propia obra de derivación, aunque situadas inicialmente en un tramo de fábrica actualmente arruinado. De comprobarse tal hipótesis, la fecha de 1889 haría referencia necesariamente a una intervención previa a la edificación del partidor que se conserva (Fig. 9).

Finalmente, a unos 200 m aguas abajo del inicio de la boquera, en la parte inferior de uno de los barrancos laterales abancalados de la margen derecha de la rambla (abancalamiento probablemente llevado a cabo para la optimización del sistema), existe una pequeña presa de fábrica para canalizar las aguas de escorrentía. Su función es doble: proteger de la erosión al partidor y boquera actuales –elementos de los que parece ser contemporáneo–, así como reconducir los aportes del piedemonte para su aprovechamiento (Morales, Box & Marco, 1991: 75).

FIGURA 9

Inscripción reutilizada en el partidor de la presa

Fuente: fotografía de Marisa Barahona.

4.4. Abandono del sistema

El abandono del sistema (etapa IV) se refiere en la década de los setenta (Morales, Box & Marco, 1991: 76), dato fácilmente constatable en los vuelos históricos de principios del siglo xx, en los que el paredón ataludado límite de la boquera aparece roto, conservando solo la longitud actual de 255 m (vuelo interministerial 1977-1983); mientras que, por ejemplo, en el vuelo americano serie B (1956-1957), no se constata dicha ruina (Fig. 10).

No obstante, y puesto que la rotura del sistema parece tener lugar en el muro de contención de la boquera y no en el azud, este debió seguir funcionando de manera residual. De hecho, se constatan en su aliviadero varias reparaciones con cemento, y con seguridad se conoce su destrucción intencionada en 1991, para facilitar el paso de las aguas de avenida5 (figs. 11 y 12).

FIGURA 10

Rotura del muro delimitador entre la boquera y la rambla

Fuente: fotografía de Marisa Barahona.

FIGURA 11

Sistema del azud de Román, listado de UE*

| ETAPA | UE | NOMBRE UE | UE ANT. | UE POST. |

|---|---|---|---|---|

| 0 | 1000 | Geológico | 1001 1002 1003 1004 | |

| 1005 1006 1007 1008 | ||||

| 1012 1016 | ||||

| I | 1001 | Muro en forma de arco | 1000 | 1002 1003 1004 1009 |

| IIa | 1002 | Muro añadido en estribo izquierdo de UE1001 | 1000 1001 | 1004 |

| IIb | 1003 | Muro adosado agua arriba de UE1001 | 1000 1001 | 1004 |

| IIb | 1004 | Relleno de tierras apisonadas entre UE1002 y 1003 | 1000 1001 | |

| 1002 1003 | ||||

| I | 1005 | Parte inferior de muro y talud en margen derecha de la rambla | 1000 | 1017 |

| I | 1006 | Galería | 1000 | 1009 |

| I | 1007 | Canal al pie del talud de margen derecha | 1000 | 1018 |

| I | 1008 | Muro perpendicular a la rambla, extremo occidental de UE1005 | 1009 1012 1013 | |

| IIc | 1009 | Reconstrucción muro UE1005 | 1001 1006 | 1010 1013 |

| 1008 1017 | ||||

| IV | 1010 | Ruina en coronación de UE1009 | 1009 | 1011 |

| IV | 1011 | Reparaciones con mortero cementoso de UE1010 | 1010 | |

| III | 1012 | Gran muro ataludado en margen derecha de la rambla | 1000 1008 | 1015 |

| con canal en su parte inferior | ||||

| III | 1013 | Remate curvo en parte superior extremo oriental de UE1009 | 1008 1009 | 1014 |

| IV | 1014 | Rotura del remate curvo UE1013 | 1013 | |

| IV | 1015 | Ruina del gran muro ataludado UE1012 | 1012 | |

| III | 1016 | Pequeña presa en barranco lateral piedemonte | 1000 | |

| IIc | 1017 | Gran ruina del muro con talud UE1005 | 1005 | 1009 |

| IV | 1018 | Ruina del canal UE1007 | 1007 |

* UE: unidad estratigráfica.

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 12

Sistema del azud de Román, diagrama de UE

Fuente: elaboración propia.

5. FUNCIONAMIENTO, FUNCIÓN Y APROVECHAMIENTO HÍDRICO

El sistema hidráulico de Román fue diseñado desde su origen como un azud para la derivación de las aguas estacionales de la rambla por la margen derecha del cauce para su aprovechamiento agrícola, siempre en plantaciones de secano, presumiblemente de olivos. Se trata en definitiva de un aprovechamiento de turbias.

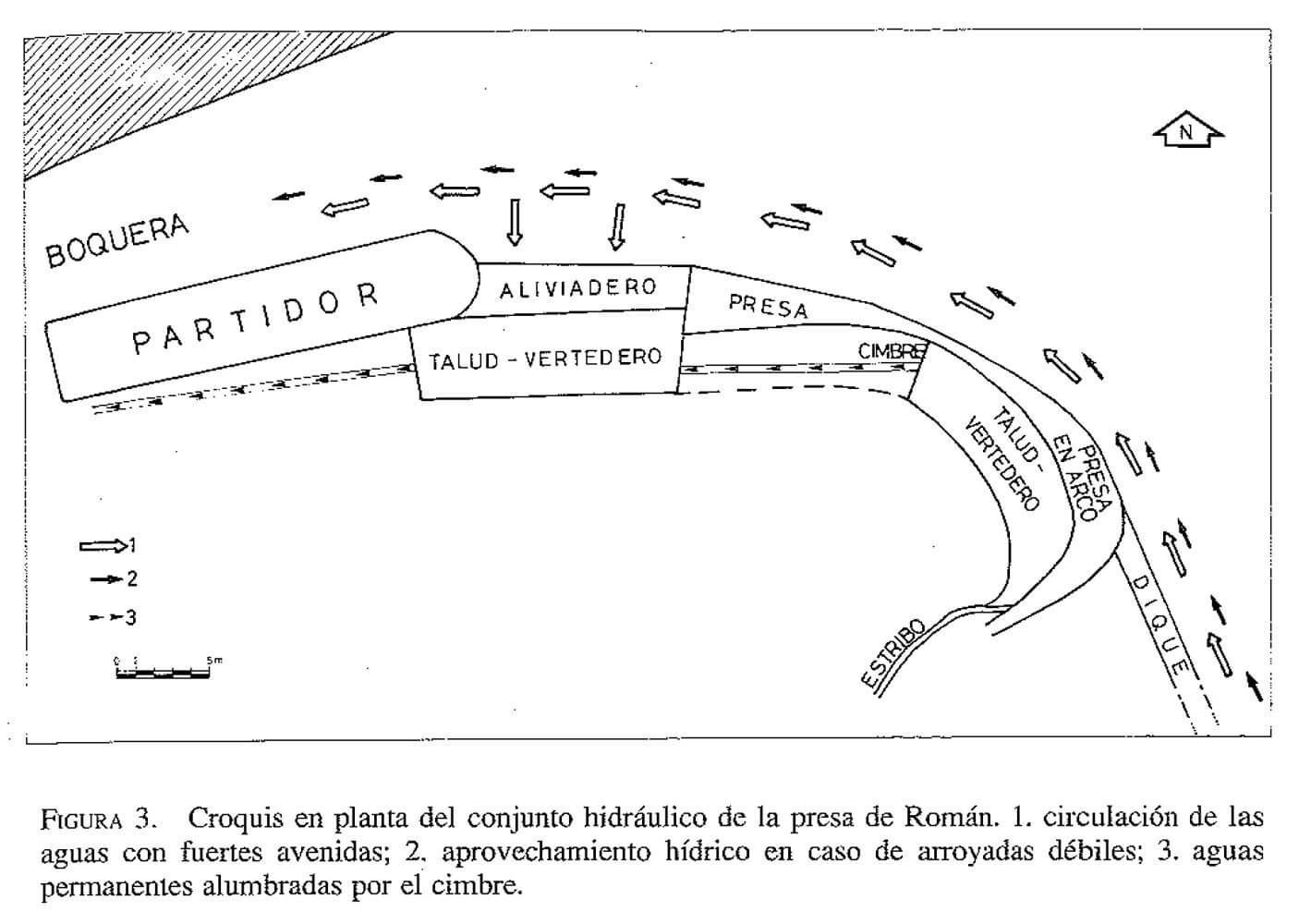

Su estructura, bien calculada para la envergadura de las avenidas en la Raja6, considera la posibilidad del desbordamiento de los caudales sobre la coronación de la presa y por su margen derecha (aliviadero), motivo por el cual se incorporaron elementos de disipación de energía en su alzado de agua abajo (véase epígrafe 4.1). También es destacable la sección de la boquera en su embocadura, con unos 11 m de ancho, y cuya capacidad se ha estimado para un caudal de hasta 10 m3/s. La captación añadida del subálveo mediante una galería profunda supone un valor técnico añadido a la estructura, ya que esta no solo aprovechaba los caudales esporádicos en la rambla, sino que recogía además un caudal infiltrado más permanente, de alrededor de 20 l/s (Morales, Box & Marco, 1991: 75, 77) (Fig. 13).

FIGURA 13

Esquema funcional del azud de Román

Fuente: Morales, Box y Marco (1991: 73, figura 3).

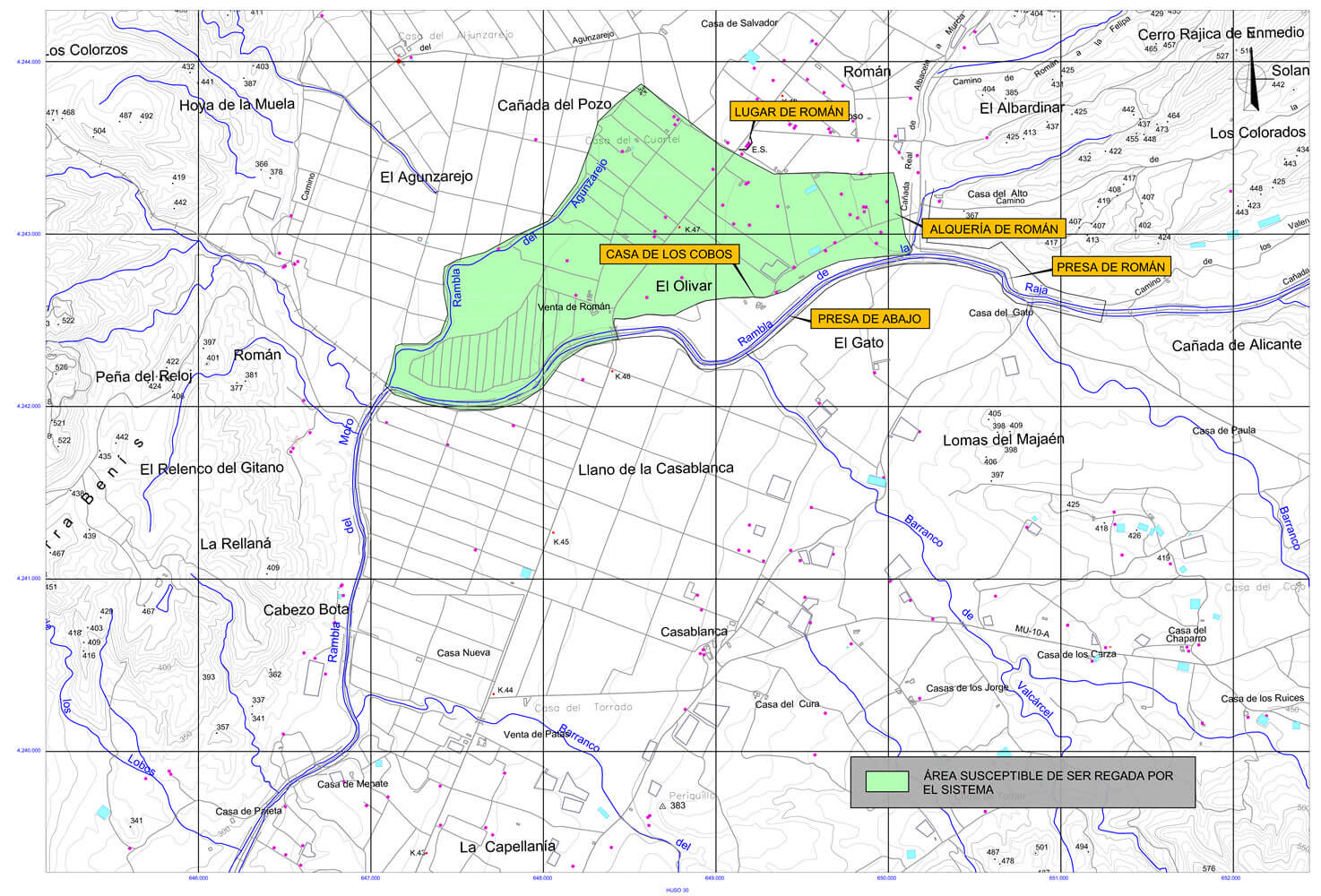

En periodos de avenidas, las aguas torrenciales eran derivadas a través de la boquera hacia una importante extensión de terreno situada inmediatamente al sur y en la margen derecha del cauce, un extenso mayorazgo localizado entre las ramblas de la Raja y del Moro, calculado en unas quinientas hectáreas, donde hay noticias de una extensa red de acequias y boqueras secundarias que cubrían un amplio espacio de terreno cultivable, lo que aseguraba el riego esporádico de unas cincuenta hectáreas de olivar (Morales, Box & Marco, 1991: 76-80) (Fig. 14).

La captación subálvea del cimbre era conducida de manera independiente hasta la alberca de la Casa de los Cobos, según se ha señalado, presumiblemente también para un uso agropecuario. En su recorrido abastecía un abrevadero en la confluencia entre la cañada de la rambla de la Raja y la cañada Real de Albacete a Murcia, según puede comprobarse en la cartografía histórica7.

FIGURA 14

Superficie de regadío abarcable por el sistema de Román

Fuente: Barahona y Conejo (2013). Véase nota 3.

6. DATOS PARA LA REVISIÓN CRONOLÓGICA DEL SISTEMA

El aprovechamiento de las aguas esporádicas de avenida con fines agropecuarios, e incluso domésticos, mediante su derivación con diferentes artificios –en muchas ocasiones con ayuda de azudes construidos en las ramblas–, es una práctica tradicional en los espacios semiáridos mediterráneos, como el sureste peninsular, que en la actualidad se encuentra casi perdida. Es comúnmente denominada aprovechamiento de turbias o riego de boqueras cuando la agricultura es su finalidad última, como en nuestro caso (Morales, 1968-1969; Morales, Box & Marco, 1989: 554-556; Box, 1995; Mondéjar, 2010; Hernández Hernández & Morales, 2013: 106-112; Morote, 2013: 151-164).

Si bien dicha actividad en nuestra península pudo tener su origen de manera genérica en tiempos romanos, e incluso anteriores, como defienden algunos autores, con argumentos demasiado a menudo retroalimentados por la propia datación apriorística romana de los azudes jumillanos que nos ocupan (Morales, 1968-1969: 171; Morales, Box & Marco, 1989: 555-558; Morote, 2013: 148; García Blánquez, 2009-2010: 243-244, 2014: 262-263), no es hasta los siglos xvi al xix, y especialmente desde la centuria dieciochesca, cuando se constata el auge de este sistema de riego en el sureste peninsular (con ejemplos en Morales, Box & Marco, 1989: 555; Box, 1990: 51; García Blánquez, 2009-2010: 243-244; 2014: 262-263); esplendor que discurre en paralelo e inevitablemente enlazado a un destacado progreso tecnológico en materia de construcción de presas y azudes.

6.1. Tecnología contemporánea en el azud de Román

Las características tecnológicas que exhibe el azud de Román son propias de un horizonte cronológico muy reciente. Especialmente, la forma en arco de su muro con esquema escalonado agua abajo y, más específicamente, su talud de escollera en la base, cuyo uso está atestiguado desde el siglo xviii y, muy específicamente, en obras del xix (Yagüe & Cea, 2008: 79; Saldaña, 2011: 7332-7334)8. Los primeros ensayos de presas o azudes en arco peninsulares parecen documentarse puntualmente desde la Baja Edad Media, y desde las centurias xvi-xvii en el Levante español, aunque es a partir de la segunda mitad del siglo xviii cuando se constata su desarrollo y su generalización en obras para regadíos (López Gómez, 1992, 1995, 2000; Díez Cascón & Bueno, 2003: 258-260, 329-330; Morales, 2004: 311-312; Saldaña, 2006: 172-187).

Las características constructivas o de diseño en las reformas posteriores detectadas en el sistema son también coherentes con esta nueva propuesta cronológica.

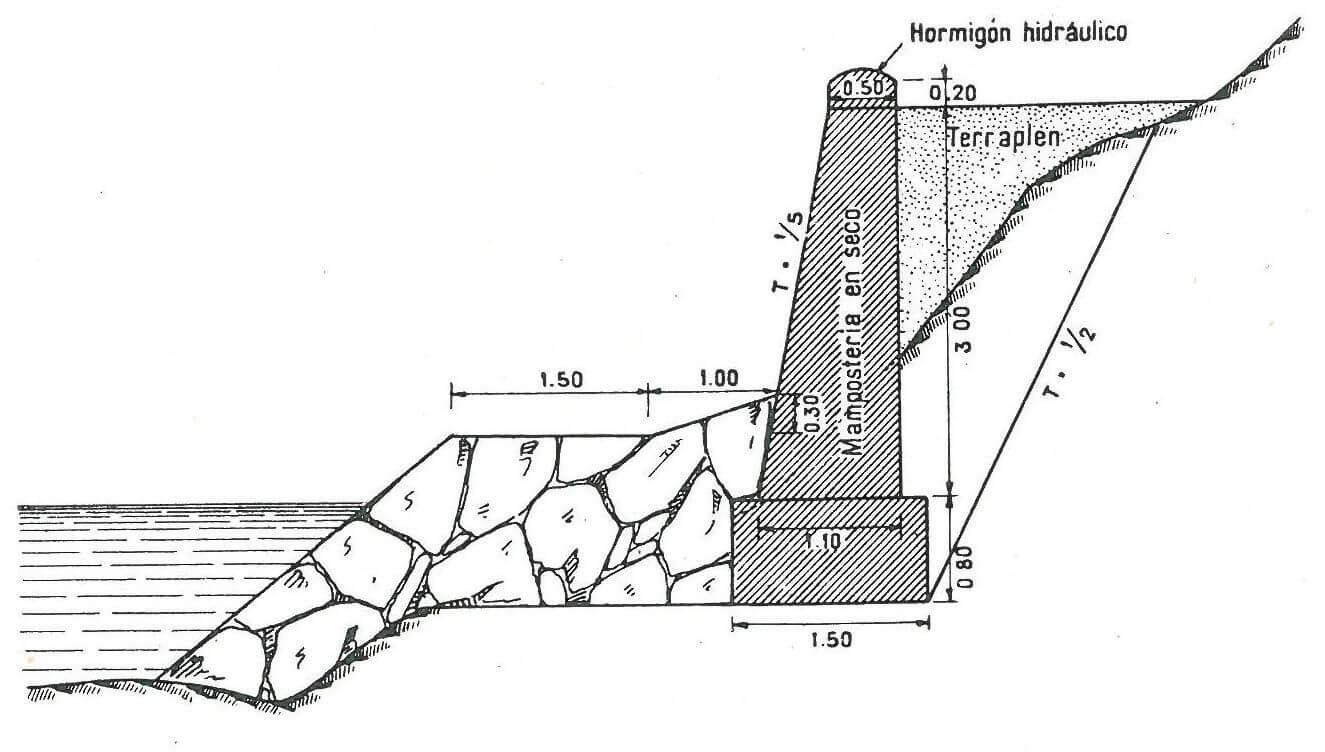

El aspecto casi cementoso del mortero con el que se construyen o reconstruyen tanto el partidor como el muro ataludado en la margen derecha de la boquera (cemento bastardo) hace pensar sin duda en una obra contemporánea. Esta datación también parece constatarse en el esquema estructural de dicho elemento ya que, con idéntico diseño y función, muro con terraplén como defensa para las avenidas, existen numerosas obras en el ámbito del Levante español, y muy concretamente documentadas en la cercana cuenca del Júcar, edificadas entre los años 1939 y 1945 (Confederación Hidrográfica del Júcar, 1946: 259-277) (Fig. 15).

Resulta por tanto verosímil la construcción o, más concretamente y como a continuación veremos, la reconstrucción de este tramo del sistema en la primera mitad del siglo xx, propuesta a su vez concordante con la reutilización de una inscripción previa en este último, con fecha de 1889.

FIGURA 15

Obra de defensa en Poliñá del Júcar, Valencia

Fuente: Confederación Hidrográfica del Júcar (1946).

6.2. La estratigrafía del paisaje

El recorrido por el que las aguas derivadas por el azud de Román discurrirían, esto es, la boquera, tiene lugar en un tramo antrópicamente horizontalizado en el piedemonte de la sierra de los Ruices, y que se corresponde con uno de los cordeles ganaderos que discurrían por el valle de la Raja (cañada de la rambla de la Raja, ya mencionada con anterioridad). Esta circunstancia, unida al hecho de que el vaso del azud, lleno, inundaría el vado de la misma ruta trashumante inutilizándolo, lleva a plantear la cuestión de cómo simultanear ambas actividades o, en definitiva, si la construcción del azud de Román tuvo lugar en un momento en el que la práctica trashumante se habría reducido considerablemente, situación que parece documentarse en toda la comarca a partir de las centurias modernas (Morales, 1972: 315; Jiménez, Ayala & Salmerón, 2006: 219; Jiménez et al., 2008: 393; Gandía, 2018: 227).

Recordemos, además, que la cañada real de Albacete a Murcia, con la que se une la citada de la rambla de la Raja, amortizaba a su vez algunas de las estructuras romanas del yacimiento de La Alberca, lo que nos ofrece una primera secuencia estratigráfica del paisaje con tres grandes etapas cronológicas de ocupación: época romana, Baja Edad Media y siglos xviii y xix.

Cabe aclarar que el abrevadero abastecido por el canal del cimbre en la confluencia entre las cañadas ganaderas, al que hemos hecho referencia en epígrafes anteriores (véase epígrafe 5), no debe relacionarse con las grandes rutas pecuarias trashumantes, sino con una actividad menor, local, vinculada al autoconsumo y a la realización de las labores del campo (ovicápridos y animales de tiro para labrar las tierras), que habría sido definitivamente abandonada en torno a los años cincuenta, con la introducción paulatina de la maquinaria moderna (Morales, 1972: 307-309, 317).

FIGURA 16

El sistema del azud de Román

Fuentes: elaboración propia a partir de Instituto Geográfico Nacional, bosquejo planimétrico, 1:25.000, hoja 891-2, 1889; minuta cartográfica, 1:25.000, hoja 891-2, 1930.

El recorrido del canal del cimbre o «acequia de la Presa», el de la boquera, o el de ambos, pero también el citado abrevadero y la «Presa (de fábrica)» aparecen reflejados en la planimetría histórica desde finales del siglo xix y, muy concretamente, en un bosquejo planimétrico fechado precisamente en 18899. Dicha información cartográfica, aunque poco detallada, permite constatar el funcionamiento de un sistema de derivación asociado al azud de Román previo al que conservamos de la etapa III, cuyas características constructivas desconocemos, pero cuyo funcionamiento podemos estimar muy similar al de su reconstrucción (Fig. 16).

Pero la documentación cartográfica histórica revela también información añadida sobre el azud de Abajo o Viejo, sin duda anterior al que nos ocupa, y que no aparece reflejado en ninguna de las planimetrías cotejadas, probablemente por ser ya entonces una obra arruinada. Sin embargo, dadas las características de su fábrica, de su disposición en planta y por su idéntica finalidad a la del azud de Román, cabría plantear la posibilidad de que las escuetas noticias escritas en la obra de Lozano sobre un posible sistema hidráulico en la rambla en funcionamiento a finales del siglo xviii, no hicieran referencia a la obra de Román, sino al azud de Abajo o Viejo, del cual desconocemos tantos datos, siendo el que nos ocupa una obra posterior a este y, por tanto, más encuadrable entre los siglos xix-xx, acorde además con la fecha que recoge la inscripción reutilizada en su partidor.

6.3. Hacia una historia contrastada de la arquitectura hidráulica «menor»

De todos los argumentos expuestos a lo largo de este epígrafe, al menos dos son inequívocos y suficientes para confirmar la construcción moderna avanzada o incluso contemporánea de la obra de Román al tratarse de indicadores cronológicos de primer orden. En primer lugar, las características técnicas señaladas en el azud que, más que tipológicas, deben considerarse cronotipológicas y, por tanto, portadoras de información suficiente para su adscripción cultural segura. En segundo lugar, la relevante información proporcionada por la relación estratigráfica entre paisaje y obra hidráulica, donde la construcción del sistema supone, de facto, la amortización de una importante cañada ganadera trashumante, lo que establece una fecha post quem para el azud de Román e invalida cualquier relación cronológica con el hábitat romano documentado en este espacio, previamente amortizado a su vez por dicha calzada, según constató Molina.

Por el contrario, ninguna de las características detectadas en el azud puede ser claramente encuadrable en el horizonte técnico constructivo romano hispano, lo que se comprueba muy especialmente en sus fábricas, con total ausencia de opus caementicium, propio de construcciones de embalse menores (Castillo, 2015; Barahona, 2017: 568-587; 2020b). Pero también por su sección en arco, con dos únicos ejemplos para dicho periodo antiguo, uno de ellos de cronología dudosa, y ninguno constatado en la península Ibérica10.

Tampoco la alberca en la que termina el sistema en la actualidad, en el predio de la llamada Casa de los Cobos, ofrece argumento alguno en su revisión de visu para considerar su construcción romana, circunstancia que sería debida según Morales, Box y Marco (1991: 76) a su remodelación en los años cincuenta.

No es un ejemplo aislado el de las construcciones que nos ocupan. La atribución cronológica romana apriorística de obras hidráulicas históricas de carácter rural es casi una constante en el territorio peninsular, fundamentalmente derivada de un topos historiográfico que considera un panorama altamente evolucionado de construcción de presas en época romana (fundamentalmente para abastecimiento urbano o para regadío), en detrimento de otros culturas posteriores y hasta la época moderna. Junto a ello, la reiterada ausencia de análisis científicos de este tipo de obras civiles, y su difícil aprehensión técnico-constructiva y funcional (función mecánica y también a nivel de ordenación territorial), no hacen sino dificultar la verificación de unas hipótesis de partida que, sin refrendo, demasiado a menudo se convierten en costumbre (Barahona, 2017: 37-41, 61-122; 2018: 73).

7. EL DINAMISMO DE LOS SISTEMAS AGRARIOS ESPAÑOLES EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX Y LOS INICIOS DE LA INGENIERÍA CIVIL

Si bien el trabajo hasta ahora expuesto se ha centrado en el análisis casi microscópico de la construcción hidráulica de Román y su paisaje inmediato, la completa contextualización y comprensión del sistema requiere alejar esta lupa puntillosa y centrarnos en procesos mayores, dentro de un ámbito territorial más amplio, como puede ser la propia región de Murcia o, quizá en algunos aspectos, el Levante mediterráneo, durante el contexto histórico concreto en que transcurren los siglos xviii y xix en España.

A lo largo de dichas centurias, y pese al parón intermedio que suponen la guerra de la Independencia y la crisis posterior, la agricultura murciana conoce una fase de crecimiento (Pérez Picazo & Lemeunier, 1990: 226-231) durante la cual debe encuadrarse la construcción del sistema de Román, y posiblemente también la del azud de Abajo o Viejo.

Muy resumidamente, a lo largo de ambos siglos, el aumento de la mano de obra por el crecimiento demográfico, la apertura de un mercado de producción mayoritariamente autóctono hacia otras regiones, o la introducción de procedimientos extensivos (fundamentalmente la roturación de tierras incultas) e intensivos (ampliación de los regadíos, sustitución de cultivos tradicionales en busca de nuevos rendimientos e incremento del uso del estiércol) permitieron un espacio coyunturalmente favorable, aunque finalmente resultó insuficiente para abrirse paso en un mercado internacional cada vez más competitivo.

Y es que las posibilidades de expansión de la producción agrícola española, al menos en el área mediterránea, han estado históricamente limitadas por dos condicionantes: uno ambiental, fundamentalmente la falta de agua; y otro tecnológico, que permitiese, por ejemplo, la optimización en la obtención de dicho apreciado recurso. Junto a estos dos factores, el agote de las tierras y la escasez de nutrientes resultaron también un límite importante para la producción agrícola en las centurias que nos ocupan (Pérez Picazo & Lemeunier, 1990: 226-231; González de Molina, 2010: 337-348; Gallego, 2001, 168-175).

La única tecnología conocida para el regadío casi hasta el primer cuarto del siglo xx seguía siendo la tradicional: acequias con artefactos elevadores que poco a poco se sustituyen por motores; pozos y minas de agua; o, técnicamente más avanzados, se perfeccionan los sistemas tradicionales de boqueras, con obras de cabecera más evolucionadas, de los que son buen ejemplo los que nos ocupan en la rambla de la Raja.

Aunque puede afirmarse que la revolución tecnológica en materia de construcción de presas y azudes en nuestra península se inicia tímidamente desde mediados del siglo xviii, realmente no se comienzan a observar los primeros resultados relevantes hasta la segunda mitad del siglo xix y, muy especialmente, hasta el primer cuarto de la siguiente centuria, coincidiendo la primera fecha con la creación específica de un cuerpo civil de ingenieros de caminos, canales y puertos en 1835 (Díaz Marta, 1969: 43; Aguilar, 1998: 30-32, 79-84, 135-151; 2012: 41 y ss.). Esta particular evolución vino determinada, además, por tres factores, que citamos en orden cronológico: a) las demandas del desarrollo industrial; b) la rotura de la presa de Puentes (Lorca, Murcia) en 1802, y las terribles pérdidas humanas y materiales que ocasionó; y c) un decidido impulso estatal del regadío, inspirado por las ideas regeneracionistas de Costa a finales del siglo xix (Morales, Box & Marco, 1989: 555; Díaz Marta, 1993: 35-37; Sáenz Ridruejo & Sáenz Ridruejo, 1993: 47-48; Fernández Clemente, 2000: 1-13).

Así, la aparición de la ingeniería civil no puede entenderse fuera del concepto de industrialización que tiene lugar en Europa desde la segunda mitad del siglo xviii, y que en España tiene unos inicios más lentos, dado el devenir político y económico de la primera mitad del siglo xix. La introducción de la máquina de vapor primero, y más tarde de la energía eléctrica, traen consigo nuevas necesidades, por el subsecuente desarrollo de la industria y la economía, y el importante incremento de las poblaciones urbanas. Entre ellas, el aumento notable de la demanda de agua para consumo (abastecimientos), energía (saltos de agua), para atender adecuadamente la producción industrial, y para alimentación (regadío).

En este contexto de crecimiento, el hundimiento en 1802 de la presa de Puentes (Lorca, Murcia), construida para el control de las avenidas, puso de manifiesto las carencias del país en materia tecnológica y la imperiosa necesidad de una renovación, que no llegará hasta mediada la centuria, como se ha dicho. No obstante, las grandes obras para el regadío no alcanzarán aún un gran desarrollo, siendo la creación de energía, el abastecimiento a las ciudades y la defensa frente a las avenidas, los principales fines para la construcción de presas hasta inicios del siglo xx (Díaz Marta, 1993: 35; Bautista & Muñoz Bravo, 1986; Grindlay & Hernández, 2007: 4).

En el definitivo cierre de este ciclo agrario, en absoluta consonancia con la apertura de un nuevo periodo tecnológico a inicios del siglo xx, tuvo un factor decisivo la actuación estatal, circunstancia muy especialmente visible en la región de Murcia, donde la creación de la Confederación Hidrográfica del Segura en 1926 supone por vez primera una concepción unitaria de la cuenca de este río y su acondicionamiento general (Pérez Picazo & Lemeunier, 1985: 7; Serrano, 2018: 106-108).

El cierre del ciclo agrario de los siglos xviii y xix, y la apertura de una nueva fase en el campo, ya en un contexto de transformaciones mecánicas, son claramente constatables en Román, con la ruina del sistema en torno a los años setenta y la lógica ausencia de su reparación, puesto que la otrora gran obra del azud resultaba obsoleta.

Y es que, además de la circunstancia específica de la sustitución mayoritaria del cultivo del olivo por la vid desde la segunda mitad del siglo xix y muy especialmente desde mediados del xx (Pérez Picazo, 1994: 20, 26-27; López Ortiz, 1999: 84-95, 100-103), poco tenía que hacer nuestro aprovechamiento de turbias en el nuevo contexto agrario. Frente a las aguas esporádicas de los azudes, se bombeaban los recursos subterráneos con motores de gran capacidad mucho más efectivos y no estacionales; y frente a los nutrientes de los limos portados por las aguas de avenida, se introdujeron abonos, fitosanitarios, herbicidas, semillas tratadas genéticamente y otros adelantos.

8. CONCLUSIONES

Las conclusiones obtenidas de los diferentes análisis estratigráfico-constructivo y del paisaje, así como la revisión y el análisis de las fuentes escritas disponibles sobre el sistema hidráulico del azud de Román en la rambla de la Raja aportan numerosos datos inéditos sobre su cronología, su evolución histórica, su funcionamiento y su función.

Tanto las relaciones estratigráficas como varias de las características cronotipológicas (técnicas) documentadas en las cuatro grandes etapas históricas distinguidas en la obra hidráulica estudiada permiten demostrar su construcción reciente, probablemente a iniciativa de un promotor privado (la familia de los Falcones), y como pronto pasada la mitad de la centuria dieciochesca, además de constatarse su abandono a mediados del siglo xx. No puede descartarse completamente, no obstante, su edificación posterior, y como consecuencia probable de la ruina de un sistema previo (este sí, construido en la segunda mitad del xviii), que parece lógico identificar con el azud de Abajo o Viejo.

Ninguno de los elementos reconocidos en el sistema de Román puede considerarse de época romana, y la tradicional consideración antigua de la parte inferior de este azud es incorrecta, ya que todo su muro en arco es unitario.

El estudio estratigráfico del conjunto permite constatar, además, cómo el sistema evoluciona y mejora a lo largo de su vida útil, aunque su fin último, el regadío de las parcelas de secano de la margen derecha de la rambla y agua abajo, no se modifica.

La sucesión en un corto periodo de tiempo de diferentes etapas constructivas encaminadas a la reparación, reconstrucción o mejora de la obra resulta lógica en cualquier obra hidráulica, máxime en un sistema como el que nos ocupa, dada la fuerte acción de las avenidas que incide en él, y puesto que su diseño y construcción responde a conocimientos empíricos, y no teóricos, cuyo resultado es, sin embargo, perfectamente funcional, como demuestra el hecho de que el azud se encuentra aún en pie.

Y es que la obra de Román es un sistema de derivación bien diseñado y construido, aunque con algunas carencias técnicas, evidenciadas en el reiterado refuerzo de su estribo izquierdo, al no haber calculado adecuadamente la fuerza del agua en avenida en este punto y por la mayor inconsistencia de los terrenos en esta margen.

El regadío esporádico del olivo ha sido la finalidad principal del sistema, aunque sus aguas se hayan empleado con otros usos secundarios, como el de abrevadero, en un contexto de autoconsumo, previo a la mecanización del campo.

De hecho, en el paisaje histórico de Román, el cultivo predominante ha sido históricamente oleícola, ya desde época romana11, siempre en régimen de secano, hasta la construcción de los sistemas en la rambla, donde comienza a introducirse la posibilidad de un regadío esporádico.

Es por ello que consideramos que la construcción de los azudes en la rambla debe entenderse como una destacada innovación tecnológica, la cual significó el despegue de la optimización productiva de un sistema tradicional agrícola de secano. Nos hallamos, pues, ante un hito intermedio, bisagra entre un paisaje casi fosilizado durante centurias y la revolución mecánica del campo, con sus profundas transformaciones y presiones, siendo este último proceso el verdadero agente transformador del paisaje. Si bien, no debemos menospreciar el impacto de la construcción de los azudes en la rambla, especialmente el de Román, y la amortización de la cañada ganadera histórica.

Finalmente, apuntamos como última reflexión la necesaria revisión científica del gran catálogo de presas y azudes diseminados por las áreas rurales de gran parte del solar peninsular y datadas apriorísticamente como romanas. Su examen detenido ofrecería seguro, como en el caso analizado, un panorama histórico técnico-hidráulico más complejo que el que hasta la fecha se maneja, completando con información fundamental las grandes lagunas existentes para épocas históricas poco tenidas en cuenta en estudios de ingeniería histórica, y que enriquecen, sin duda, la historia de nuestra ciencia y de nuestra técnica, pero también nuestra historia agraria.

agradecimientos

A Miguel Arenillas Parra, in memoriam.

Este trabajo es una investigación ampliada y actualizada, una revisión de un primer estudio arqueológico inédito realizado por la autora en los años 2012-2013, dentro de un proyecto mayor coordinado por el ya fallecido catedrático ingeniero de caminos, canales y puertos, Dr. M. Arenillas, y auspiciado por el también difunto J. Muñoz, desde la Confederación Hidrográfica del Segura (Estudio y documentación de la presa de Jumilla y su sistema hidráulico asociado, manuscrito no publicado, 2013).

Quiero agradecer muy específicamente la lectura crítica y aportaciones efectuadas a este documento por el colega arqueólogo C. Cauce, así como los acertados comentarios realizados por los evaluadores anónimos y editores de la revista Historia Agraria, en especial aquellos referidos a la importancia de la adecuada contextualización histórica del estudio y a la mejora de su aparato gráfico. También quiero dejar constancia de los ánimos recibidos por parte del catedrático J. M. Noguera (Universidad de Murcia) para la consolidación de un texto que, por circunstancias ajenas, parecía destinado a no publicarse.

referencias

Aguilar, Inmaculada. (1998). Arquitectura Industrial: Concepto, método y fuentes. Valencia: Museu d’Etnologia.

Aguilar, Inmaculada. (2012). El discurso del ingeniero en el siglo xix: Aportaciones a la Historia de las Obras Públicas. Madrid: Fundación Juanelo Turriano.

Barahona, Marisa. (2017). Estructuras de embalse (presas) y de derivación (azudes) de épocas romana y altomedieval en la cuenca media del río Tajo. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Barahona, Marisa. (2018). Hacia una arqueología de las presas: Bases metodológicas para la revisión de embalses romanos y altomedievales en la cuenca media del río Tajo. En César Pacheco (Coord.), El agua en la provincia de Toledo: Historia, usos y retos para el futuro (pp. 72-86). Talavera de la Reina: Colectivo de Investigación Histórica Arrabal.

Barahona , Marisa. (2020a). Tecnología hidráulica y construcción de presas en Melque: Estratigrafía, tipología, paisaje y proceso de obra. Archivo Español de Arqueología, (93), 249-274.

Barahona , Marisa. (2020b). Spolia en la construcción de obras públicas hidráulicas altoimperiales en el área de Toletum: ¿Un indicador cronotipológico? En Pedro Mateos & Carlos J. Morán (Eds.), Exemplum et Spolia: La reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las ciudades históricas (pp. 195-205). Mérida: Instituto de Arqueología de Mérida.

Bautista, José & Muñoz Bravo, Julio. (1986). Las presas del estrecho de Puentes. Murcia: Confederación Hidrográfica del Segura.

Box, Margarita. (1990). Un ejemplo tardío de riego de boquera: La presa del Madroñal (Ibi). Investigaciones Geográficas, (8), 51-57.

Box , Margarita. (1995). Un aprovisionamiento tradicional de agua en el sureste ibérico: Los aljibes. Investigaciones Geográficas, (13), 91-106.

Castillo, Juan Carlos. (2015). Las presas romanas en España. Oxford: Archaeopress. (BAR International Series, 2714).

Confederación Hidrográfica del Júcar. (1946). Memoria de los trabajos realizados desde la liberación hasta 31 de Diciembre de 1945. Madrid: Ministerio de Obras Públicas.

Di Matteo, Federico. (2005). Villa di Nerone a Subiaco: Il complesso dei Simbruina Stagna. Roma: L’Erma di Bretschneider. (Studia Arqueologica, 131).

Díaz Marta, Manuel. (1969). Las obras hidráulicas en España. México: Editores Mexicanos Unidos, S. A.

Díaz Marta, Manuel. (1993). Recursos tecnológicos y cualidades personales en la gestión hidráulica de Prieto. En Manuel Lorenzo, Plan Nacional de Obras Hidráulicas (pp. XXI-XLIII). Madrid: Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente.

Díez Cascón, Joaquín & Bueno, Francisco. (2003). Las presas y embalses en España: Historia de una necesidad I: Hasta 1900. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente.

Fernández Clemente, Eloy. (2000). Un siglo de obras hidráulicas en España. De la utopía de Joaquín Costa a la intervención del Estado. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. (Cuadernos Económicos «Escuela y despensa», 11).

Gandía, Estefanía. (2018). Entre fronteras: Jumilla en la Edad Media. Murcia: Asamblea Regional de Murcia.

Gallego, Domingo. (2001). Historia de un desarrollo pausado: Integración mercantil y transformaciones productivas de la agricultura española (1800-1936). En Josep Pujol et al., El pozo de todos los males: Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea. Barcelona: Crítica.

García Blánquez, Luis Alberto. (2009-2010). Aprovisionamiento hidráulico romano en el ager Carthaginensis: Estructuras hidráulicas de almacenaje y depuración. Anales de Prehistoria y Arqueología, (25-26), 213-255.

García Blánquez, Luis Alberto. (2014). Aprovisionamiento hidráulico romano en medios semiáridos: El caso del ager Carthaginensis. En Uso y gestión de recursos naturales en medios semiáridos del ámbito mediterráneo: II Encuentros Internacionales del Mediterráneo: PHICARIA. Mazarrón: Universidad Popular de Mazarrón/Ayuntamiento de Mazarrón.

González de Molina, Manuel. (2010). Crecimiento agrario y sostenibilidad de la agricultura española de los siglos xviii y xix. En Ramon Garrabou, Sombras del progreso: Las huellas de la historia agraria (pp. 321-352). Barcelona: Crítica.

Grindlay, Alejandro Luis & Hernández, Enrique. (2007). Las infraestructuras hidráulicas en la Cuenca del Segura. En V Congreso Nacional de la Ingeniería Civil: Desarrollo y sostenibilidad en el marco de la ingeniería: Sevilla, 26-28 de noviembre de 2007. Madrid: CICCP.

Hernández, María & Morales, Alfredo. (2013). Los aprovechamientos tradicionales de las aguas de turbias en los piedemontes del sureste de la península Ibérica: Estado actual en tierras alicantinas. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (63), 105-123.

Jiménez, Sacramento, Ayala, María Manuela & Salmerón, Joaquín. (2006). Campañas de prospecciones en las Ramblas del Moro y la Raja (2005). En XVII Jornadas de Patrimonio Histórico y Arqueología de la Región de Murcia (pp. 210-220). Murcia: Servicio de Patrimonio Histórico, Dir. Gral. Cultura, Consejería de Educación y Cultura.

Jiménez, Sacramento, Ayala, María Manuela, Navarro, Francisca, Pérez, María del Carmen, Martínez, María José & Hernández, Emiliano. (2008). II Campaña de prospecciones en la Rambla de la Raja (Jumilla, Murcia). En Cartagena, Valle de Ricote, Mula, Cehegín y Murcia: XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia (pp. 391-394). Murcia: Servicio de Patrimonio Histórico, Dirección General de Cultura.

López Gómez, Antonio. (1992). Presas y canales de riego en los siglos xvi y xvii. En Antonio Gil Olcina & Alfredo Morales (Dirs.), Hitos históricos de los regadíos españoles (pp. 91-142). Madrid: Ministerio de Agricultura.

López Gómez, Antonio. (1995). Las presas españolas del siglo xvi. Antecedentes e innovaciones revolucionarias. En Armando Alberola (ed.), Cuatro siglos de técnica hidráulica en tierras alicantinas (pp. 89-116). Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert / Diputación Provincial de Alicante.

López Gómez, Antonio. (2000). Las presas españolas en arco de los siglos xvi y xvii: Una innovación revolucionaria. En Francisco Bueno (Ed.), I Congreso Nacional de Historia de las Presas (pp. 43-54). Vol. I. Madrid: SEPREM.

López Ortiz, Inmaculada. (1999). Entre la tradición y el cambio: La respuesta de la Región de Murcia a la crisis de la agricultura tradicional. Historia Agraria, (19), 75-113.

Lozano, José María & Cutillas, Ángel Francisco. (1982). Carta de amojonamiento del término de Jumilla. Jumilla: Asociación de Amigos de Jumilla.

Lozano, Juan. (1980 [1794]). Bastitania y Contestania del Reyno de Murcia con los vestigios de sus ciudades subterráneas. Vol. I. Murcia: Academia Alfonso X el Sabio.

Lozano, Juan. (1976 [1800]). Historia antigua y moderna de Jumilla. Murcia: Ayuntamiento de Jumilla.

Merino, Abelardo. (1981 [1915]). Geografía histórica del territorio de la actual provincia de Murcia desde la Reconquista por D. Jaime I de Aragón hasta la época presente. Murcia: Academia Alfonso X el Sabio.

Molina, María Concepción & Molina, Jerónimo. (1973). Carta Arqueológica de Jumilla. Murcia: Diputación Provincial de Murcia.

Mondéjar, José Manuel. (2010). El riego de boqueras: Una técnica hidráulica para la gestión ambiental de territorios semiáridos y lucha contra la desertificación: Aprovechamientos tradicionales de aguas de escorrentía en las cuencas de la comarca de l’Alacantí. Tesis doctoral. Alicante: Universidad de Alicante.

Morales, Alfredo. (1968-1969). El riego con aguas de avenida en las laderas subáridas. Papeles del Departamento de Geografía, (1), 167-183.

Morales, Alfredo. (1972). El altiplano de Jumilla-Yecla. Murcia: Universidad de Murcia.

Morales, Alfredo. (1974). Tres ejemplares de «centuriatio» en el altiplano de Jumilla-Yecla. En Estudios sobre centuriaciones romanas en España (pp. 69-82). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

Morales, Alfredo. (1989). Abandono y desorganización de los sistemas de riegos de turbias: Su incidencia en la escorrentía. En Los paisajes del agua: Libro jubilar dedicado al profesor Antonio López Gómez. València/Alicante: Universitat de València/Universidad de Alicante.

Morales, Alfredo. (1990). Jumilla 1755: Según las respuestas generales del Catastro de Ensenada. Madrid: Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

Morales, Alfredo. (1992). Orígenes de los regadíos españoles: Estado actual de una vieja polémica. En Antonio Gil Oncina & Alfredo Morales (Coords.), Hitos históricos de los regadíos españoles (pp. 15-47). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Morales, Alfredo. (2004). Presas de mampostería. Madrid: CEDEX.

Morales, Alfredo, Box, Margarita & Marco, Juan Antonio. (1989). El aprovechamiento de las aguas de avenida: Derecho consuetudinario y disposiciones legales. En Antonio Gil Oncina & Alfredo Morales (Eds.), Avenidas fluviales e inundaciones en la cuenca del mediterráneo (pp. 553-563). Alicante: Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante/Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Morales, Alfredo, Box, Margarita & Marco, Juan Antonio. (1991). El medio físico y la presa de Román (Jumilla): Un emplazamiento favorable. Investigaciones geográficas, (9): 69-80.

Morote, Álvaro Francisco. (2013). El aprovechamiento de turbias en San Vicente del Raspeig (Alicante) como ejemplo de sistema de riego tradicional y sostenible. Investigaciones geográficas, (59), 147-169.

Muñoz, Baltasar. (1995). Poblamiento rural romano en el Sureste: El altiplano, Jumilla. En J. M. Noguera (Coord.), Poblamiento rural romano en el sureste de Hispania (pp. 107-132). Murcia: Universidad de Murcia.

Noguera, José Miguel & Antolinos, Juan Antonio. (2009). Áreas productivas y zonas de servicio de la villa romana de los Cipreses (Jumilla, Murcia). Archivo Español de Arqueología, (82), 191-220.

Noguera, José Miguel & Antolinos, Juan Antonio. (2010). La villa de los Cipreses en Jumilla (Murcia). En José Miguel Noguera (Ed.), Poblamiento rural romano en el sureste de Hispania: 15 años después (pp. 351-412). Murcia: Tabularium/Universidad de Murcia.

Noguera, José Miguel, Vizcaíno, Jaime, Soler, Begoña, Fernández, Alicia, Pavía, Marta, Antolinos, Juan Antonio, De Miquel, Luis Enrique & Martínez, Salvador. (2019). Villae: Vida y producción rural en el sureste de Hispania. En José Miguel Noguera (Ed.), Villae: Vida y producción rural en el sureste de Hispania: Museo Arqueológico de Murcia, 8 de marzo-3 de junio (pp. 10-25). Murcia: Tres Fronteras/Museo Arqueológico de Murcia/Región de Murcia.

Pérez Picazo, María Teresa. (1994). La disolución de las sociedades campesinas tradicionales en el mundo mediterráneo. En Andrés Sánchez Picón (Ed.), Agriculturas mediterráneas y mundo campesino: Cambios históricos y retos actuales (pp. 47-65). Almería: Instituto de Estudios Almerienses/Diputación de Almería.

Pérez Picazo, María Teresa & Lemeunier, Guy. (1985). Agua y coyuntura económica: Las transformaciones de los regadíos murcianos (1450-1926). Geocrítica, (58), 7-87.

Pérez Picazo, María Teresa & Lemeunier, Guy. (1990). Agricultura y desarrollo regional en Murcia, 1750-1980. Áreas: Revista Internacional de ciencias sociales, (12), 225-236.

Sáenz Ridruejo, Clemente & Sáenz Ridruejo, Fernando. (1993). El Plan Nacional de Obras Públicas: Autor, colaboradores y circunstancias que concurrieron en su realización. En Manuel Lorenzo, Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Edición comentada. (pp. XLV-LXV). Madrid: Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente.

Saldaña, Diego. (2006). Tipología de las presas españolas hasta el siglo xviii. En Francisco Bueno & Diego Saldaña (Eds.), Actas del II Congreso Nacional de Historia de las Presas: Burgos, 20, 21 y 22 de octubre de 2005 (pp. 159-188). Madrid: SEPREM.

Saldaña, Diego. (2011). Presas de mampostería en España. Tesis doctoral. Santander: Universidad de Cantabria.

Schnitter, Nicholas. (2000). Historia de las presas: Las pirámides útiles. Madrid: CICCP.

Serrano, Ana. (2018). La modernización del sector agrario español: Una evaluación de su impacto sobre los recursos hídricos. En David Soto & José-Miguel Lana (Eds.), Del pasado al futuro como problema: La historia agraria contemporánea española en el siglo xxi (En el XXX aniversario de la SEHA) (pp. 103-124). Zaragoza: SEHA.

Yagüe, Jesús & Cea, Juan Carlos de (2008). Evolución de las presas en España. Revista de Obras Públicas, (3.943), 73-88.

↩︎ 1. Si bien la historiografía denomina comúnmente presas a ambas construcciones, adoptamos el término más específico de azudes para nuestro estudio, puesto que su diseño, de poca altura, obedece fundamentalmente a una función de derivación de las aguas, y no tanto de almacenamiento.

↩︎ 2. La relación entre ingeniería hidráulica y paisaje es simbiótica, ya que dicha ingeniería obedece prioritariamente a unos condicionantes físicos y geográficos concretos, que son resueltos culturalmente con un mayor o menor desarrollo técnico. Pero es que además tales obras, una vez edificadas, pasan a ser, a su vez, un elemento activo en la evolución del propio medio natural, factor pocas veces tenido en cuenta, y cuyo valor histórico es igualmente relevante para establecer la secuencia cronológica completa de nuestros paisajes.

↩︎ 3. M. Barahona y J. Conejo (2013). Estudio y documentación de la presa de Jumilla y su sistema hidráulico asociado. Anejo III. Manuscrito no publicado. Murcia: Confederación Hidrográfica del Segura.

↩︎ 4. Pese al elevado caudal teórico que puede circular por la rambla de la Raja, la amplitud de su cauce impide su desbordamiento incluso con la avenida de los 500 años (calculada en 722 m 3 /s), lo que permite descartar la opción de que el sistema se construyera con la finalidad de proteger los campos de cultivo cercanos, una opción funcional que no había sido contemplada como posibilidad hasta la fecha (véase nota 3).

↩︎ 5. El Archivo General de la Región de Murcia guarda copia del proceso.

↩︎ 6. El cálculo de los caudales punta en situación de avenida en la rambla de la Raja considera 146 m 3 /s para un periodo de retorno de 10 años (véase nota 3).

↩︎ 7. Instituto Geográfico Nacional, bosquejo planimétrico, 1:25.000, hoja 891-2, 1889; minuta cartográfica, 1:25.000, hoja 891-2, 1930.

↩︎ 8. Véase también J. Pérez (2017). Catálogo de presas españolas anteriores a 1926 asociadas a procesos industriales (pp. 21-22). Manuscrito no publicado. Madrid: IPCE.

↩︎ 9. Véase nota 7.

↩︎ 10. Los únicos ejemplos documentados de posibles presas romanas en arco son los de Vallon de Baume (Francia), obra de la que apenas contamos con un croquis y una breve descripción, ya que quedó sumergida bajo un nuevo embalse construido en 1891; y la presa mayor del conjunto de presas de la villa de Nerón en Subiaco (Italia), algo mejor conocida ( Schnitter , 2000: 74-75, 83; Di Matteo , 2005: 87-103).

↩︎ 11. No tenemos constancia de que los acueductos localizados en relación con los asentamientos romanos del lugar dedicasen sus aguas para el cultivo de secano, sino que parece lógico su uso primordial para el abastecimiento humano y de animales, máxime tratándose de aguas de manantial, y quizá también para usos industriales siempre en régimen de secano.