1. Introducción

La crisis agraria resultante de la invasión de granos procedentes de Rusia y ultramar en los setenta decimonónicos viene considerándose el detonante de la involución proteccionista iniciada en Europa continental con el arancel alemán de 18791. Este argumento ha hallado apoyo cuantitativo en estudios que relacionan ciertos intereses económicos con los resultados de elecciones donde la política comercial constituyó el núcleo de la confrontación partidista. Ejemplos los tenemos en Klug (2001) y Lehmann (2010) para Alemania y en Lehmann y Volckart (2010) para Suecia. Así, Klug (2001) identifica una relación entre el porcentaje de diputados librecambistas elegidos por cada Estado alemán en 1877 y la distribución por ocupaciones en dichos Estados, estableciendo que la propiedad agraria tuvo un efecto negativo sobre votar librecambio. En un análisis de distritos electorales, Lehmann (2010) identifica la alineación del voto campesino con el de los propietarios agrícolas como motivo del triunfo de los partidos proteccionistas en las elecciones alemanas de 1878. En el caso sueco, Lehmann y Volckart (2010) encuentran una relación significativa entre los distritos electorales con predominio de grandes y medianas explotaciones, especializadas en cereal, y el porcentaje de votos a favor de diputados con programa proteccionista en las elecciones de marzo de 1887.

Una aproximación alternativa es la de Schonhardt-Bailey (1998), quién, en lugar de resultados electorales, centra su estudio en las votaciones dentro del Parlamento alemán. En este caso, se identifica una relación entre la superficie dedicada al cultivo de trigo y centeno por Estado y el voto de sus representantes en contra de los tratados de comercio que, incluyendo rebajas arancelarias, firmó Alemania con Rumania y Rusia en 1893 y 1894, respectivamente. Sin embargo, hasta la fecha, y a pesar de la importancia del cereal en la España de fines del diecinueve, falta un estudio que sistematice los canales de influencia por los que la demanda de proteccionismo agrario se abrió paso en las Cortes de la Restauración. Este es el objetivo del presente trabajo, centrado en los acontecimientos que se suceden entre 1886 y 1890.

En España, a resultas de unos comparativamente elevados aranceles, la crisis agraria no se hizo patente hasta mediados de los ochenta2. El episodio, con sus causas y consecuencias, constituye un tema importante en la historia agraria de la España contemporánea y ha sido objeto de múltiples estudios desde distintas aproximaciones, a partir, sobre todo, del artículo pionero de Garrabou (1975) y los trabajos del Grupo de Estudios de Historia Rural (GEHR)3. Pero a día de hoy falta un análisis que precise los cauces, narrativa y cuantitativamente, por los que la crisis agrícola llegó hasta el Parlamento, forzando el viraje proteccionista de la política comercial española en 1890.

La política comercial constituyó uno de los principales campos del debate económico en el Parlamento español a lo largo de todo el siglo xix. Independientemente de su influencia sobre la acción de los Gobiernos, las controversias sobre el grado de protección conveniente para la agricultura y la ganadería estuvieron siempre presentes, como correspondía a la importancia del sector primario en la economía y al significado del precio de los alimentos para buena parte de la sociedad. Pero el debate se hizo especialmente intenso durante el denominado «Parlamento largo» de Sagasta, cuyas sesiones comenzaron el 10 de mayo de 1886 y concluyeron con la suspensión comunicada el 7 de julio de 1890, coincidiendo, por lo tanto, con una fase aguda de la crisis agraria finisecular. Fueron años de profunda agitación en el campo, con notable intensificación de la acción colectiva en el ámbito rural y de su eco en la vida política. Se crearon asociaciones de espíritu reivindicativo, se convocaron y celebraron mítines y manifestaciones, se enviaron escritos a las más significadas instituciones públicas y la prensa dio cumplida cobertura al descontento. En suma, la cuestión agraria llegó a convertirse en uno de los ejes principales de la vida política en la segunda mitad de los ochenta.

Las Cortes fueron testigo de frecuentes y empeñados debates, articulados en torno a numerosas preguntas, enmiendas y proposiciones de ley, origen, a su vez, de repetidas votaciones nominales, demandadas para obligar a los parlamentarios a hacer pública su posición en la materia. Con el examen de los debates sobre protección agraria y las votaciones nominales a que dieron lugar, este trabajo contribuye a ilustrar el protagonismo del Parlamento en la dinámica política de la Restauración, abundando así en la visión de Cabrera y Martorell (1998), para quienes las Cortes conformaban, con la Corona y el Gobierno, «un intrincado sistema de contrapesos, que limitaba la autonomía de las tres instituciones»4. Un protagonismo que a la sombra de las mayorías fabricadas por el encasillamiento, una parte de la historiografía ha tendido a minusvalorar. Lo cierto es que, sobre la base de un reglamento permisivo, la limitada organización y cohesión de los partidos, el decisivo papel que en ellos tenían notables y caciques locales y, en ocasiones, un fuerte compromiso de los diputados con el distrito, dieron a la dinámica parlamentaria de aquel tiempo una riqueza singular. En el caso que nos ocupa, esa dinámica fue decisiva para que el viraje proteccionista en política triguera no pueda interpretarse con abstracción de lo ocurrido en el Parlamento.

Del modo en que, a fines de 1887, el Congreso toma plena conciencia de la gravedad de la crisis se ocupa el próximo epígrafe, donde también se apunta la potencial dimensión política del problema. Nos referimos al efecto divisorio sobre la mayoría liberal de las soluciones arancelarias propuestas por la minoría conservadora. Del uso estratégico que hizo entonces Cánovas de la defensa de protección agraria se ocupa el tercer epígrafe. En él se detallan el contenido y resultados de las cinco votaciones nominales sobre propuestas de incremento de aranceles agrarios habidas entre enero de 1888 y la disolución de las cámaras en julio de 18905. Como complemento a esta narrativa, en el cuarto epígrafe se aplica un análisis logit a las dos votaciones nominales más polémicas del conjunto: la enmienda Gamazo, para autorizar al Gobierno a reforzar el proteccionismo triguero, votada en junio de 1888, y la Proposición de ley de Fernández Villaverde, instando igualmente a incrementar los aranceles trigueros, votada en mayo de 1889. Las dos propuestas terminarán siendo derrotadas. Sin embargo, el análisis de ambas votaciones tiene el mérito de identificar la superposición de intereses económicos y fidelidades políticas en las Cortes de la Restauración. Que el componente político jugaba un papel central en la toma de decisiones parlamentarias queda fuera de duda considerando cómo el pertenecer al partido ministerial, reacio en ese momento a ensayar una solución arancelaria, incrementa significativamente la probabilidad de rechazo. Pero a su vez, el hecho de que el producto agrario provincial resulte una variable significativa para explicar, más allá del partido, los votos favorables a la enmienda Gamazo, constituye una prueba de activismo económico. Finalmente, que el producto agrario pierda la significatividad en la segunda votación, acorde con el repliegue de posiciones del liberal Gamazo ante la llamada a la unidad de partido de Sagasta, ilustra la supeditación del interés económico, llegado el caso, a la voluntad política.

En este sentido, el presente artículo viene en apoyo de la nueva historia política y su conceptualización del régimen de la Restauración como un sistema en que la toma de decisiones resulta, en última instancia, de la interacción entre poder económico y poder político, a través de un complejo sistema de contrapesos institucionales6.

2. El eco de la crisis agraria llega a las Cortes

La primera referencia en el «Parlamento largo» a la existencia de una crisis agraria general, debida a la competencia exterior, se produjo en el Senado a la semana de inaugurarse las sesiones, cuando el 17 de mayo de 1886 el senador vitalicio José Polo de Bernabé, alineado con los reformistas, presentó una Proposición de ley para que se recargasen con un 25% los derechos arancelarios sobre harinas, trigo, maíz y demás granos7. Argumentaba que la caída de los precios se debía a «la baratura con que la importación los ofrece» y advertía que el problema sería mucho más grave en el futuro inmediato8. Consideraba a la agricultura del cereal la clave de la economía española, mercado principal de la industria nacional, fuente de ingresos esencial para la Hacienda y de inviable sustitución por cultivos menos amenazados, como la vid, el olivo o los frutales. La Proposición de ley fue tomada en consideración y la Comisión propuso un 30% de recargo, aunque finalmente no llegó a votarse.9

Un año después Polo de Bernabé presentaba otra Proposición en la que pedía un aumento del 30% en los derechos sobre cereales y harinas, ganados y productos de la industria no sometidos a tratados y una rebaja del 30% en las primeras materias, rebaja con que trataba de crear un frente proteccionista, como indica la presencia entre los firmantes del senador por Barcelona José Ferrer y Vidal. Derrotada en votación, su iniciativa tuvo una consecuencia importante, pues dio pie a la creación de una Comisión para realizar la Información sobre la Crisis Agrícola y Pecuaria, que devino un factor determinante en la toma de conciencia colectiva de la gravedad de la situación en el campo. Ocurrió que el propio ministro de Hacienda, Joaquín López Puigcerver, al combatir la Proposición, sin duda con ánimo de enfriar el debate y desmontar el posible frente proteccionista, sugirió la conveniencia de estudiar a fondo el malestar de la agricultura. De inmediato el senador de la mayoría Rodríguez Seoane presentó una Proposición incidental para pedir la apertura «de una amplia información para estudiar las causas de la crisis por que atraviesa la agricultura», a la que se adhirió el ministro y que fue aprobada sin debate. 10

En el Congreso, en cambio, se discutió antes de la crisis arrocera que sobre una crisis general agraria. Fue por una iniciativa de diputados valencianos de la mayoría, que presentaron en julio de 1886 exposiciones de varios pueblos describiendo la difícil situación del sector por la competencia de los arroces asiáticos y pidiendo protección arancelaria. Como respuesta, el 20 de julio, Sagasta creaba una Comisión para informar y proponer medidas, que finalizó su trabajo en octubre.11 El tono general resultó del gusto del Gobierno, porque el dictamen de la mayoría, aun reconociendo la crisis, sostenía que «el remedio definitivo lo han de encontrar los cultivadores, produciendo más y con mayor baratura» y proponía solo un moderado impuesto transitorio sobre la importación, que les diese tiempo para adaptarse a la competencia. Había incluso dos votos particulares contrarios a la protección arancelaria.12

En el Congreso se habló de una crisis general en febrero de 1887, a raíz de una pregunta del conde de San Bernardo, para quién el problema de la agricultura española, en línea con la postura oficial, era de atraso técnico y formativo13. En la segunda mitad de ese año la crisis se hizo manifiestamente presente en la cámara por dos motivos: la apertura de la Información agraria en julio, a la que se sumó el Congreso, y la percepción de su valor político por el partido conservador.

El comienzo de la Información sobre la crisis agrícola y pecuaria dio estado parlamentario a la crisis. Provocó un endurecimiento en las declaraciones de los portavoces del sector y una amplia toma de conciencia en la opinión pública. Probablemente, el Gobierno cometió un error de cálculo para sus intereses, confiado en lo bien que había ido el informe de la Comisión arrocera del año anterior y seguro del control que le otorgaban los nombramientos. Las conclusiones y recomendaciones aprobadas reflejan ese control, pero la mera existencia de la Información, la amplitud de la encuesta que organizó y su prolongada duración hasta junio de 1889, fueron campo abonado para que se manifestasen los afectados y se multiplicara su impacto en la opinión.

La Comisión se creó por Real Decreto de 7 de julio de 1887, firmado por el presidente del Consejo, Sagasta, nombrándose días después al senador duque de Veragua como presidente y a los vocales14. La Comisión podía hacer interrogatorios escritos y orales y debía entregar sus conclusiones antes del 1 de noviembre, con un planteamiento parecido al de la Información arrocera. Sin embargo, la nueva Información sobrepasó con creces la ambición de la otra. La Comisión decidió enviar más de 20.000 cuestionarios complejos a todos los municipios de España y a diferentes autoridades, asociaciones, ligas, expertos y agricultores particulares. De modo que la magnitud del empeño desbordó los plazos iniciales y el Gobierno hubo de prorrogarlos en sucesivas ocasiones. Cuando se cerró definitivamente la recepción de escritos en enero de 1888 se habían recibido 493 contestaciones al interrogatorio, más 290 informes que contenían datos diversos. Además, hubo 36 comparecencias en la información oral15.

En las conclusiones se recomendaba al Gobierno la adopción de 32 medidas para afrontar la crisis, otras 9 dirigidas a las Diputaciones provinciales y 7 a los Ayuntamientos. Incluso se añadieron 14 consejos para los «propietarios ricos» y 8 para los «labradores propiamente dichos»16. Todo excesivo, difuso y confuso. Muchas medidas requerían el empleo de unos recursos de los que la agobiada Hacienda española carecía y entraban en contradicción con las peticiones de rebajas de impuestos en boga, socavando así su credibilidad. Las recomendaciones reflejaban el dominio en votos que tenía el Gobierno, pero no el evidente clima favorable al proteccionismo. En la información oral 13 comparecientes pidieron aumentos en los aranceles de productos agrarios, solo 7 se mostraron en contra y los demás no se pronunciaron. En los interrogatorios por escrito, 245 de un total de 262 pidieron aumento de aranceles (incluso 12 se pronunciaron por la prohibición de importaciones) y únicamente 17 no lo consideraban conveniente. En cambio, solo en la penúltima de las medidas dirigidas por la Comisión al Gobierno se aludía a la cuestión arancelaria. Se solicitaba un moderado aumento de aranceles agrarios que debía dejar la protección entre el 15 y el 20%, cuando en las peticiones más generalizadas se hablaba ya de incrementos de un 30% sobre la existente17. La Información en sí misma era un reconocimiento de los problemas del campo y contribuyó a crear un clima de preocupación que ayudó a movilizar intereses, como muestra la fundación de la Liga Agraria en diciembre de 1887 y la agitación de los años siguientes, protagonizada en buena medida por la propia Liga. En palabras de Santiago Alba: «Debe considerarse la Información como el germen del movimiento agrario y de la Liga»18.

En septiembre de 1887 la prensa mencionaba conversaciones para crear una asociación encaminada a defender con energía los intereses agrarios, pues la existente Asociación de Agricultores de España tenía una posición tibia ante el problema de la crisis agraria y se mostraba ambigua en la cuestión arancelaria19. El 4 de noviembre, se celebró una reunión en casa del principal promotor y primer presidente, Adolfo Bayo, en la cual se acordó invitar a los agricultores de toda España a crear asociaciones locales en pueblos y ciudades para concurrir a una asamblea fundacional20. El 6 de diciembre comenzó la asamblea en el paraninfo de la Universidad de Madrid y las sesiones concluyeron el día 12 con la elección de la Junta directiva. La Junta sería presidida por Adolfo Bayo y en ella destacaba el predominio de políticos, con 20 de los 32 miembros siendo diputados o senadores en activo y otros 10 que lo habían sido o en breve lo serían21. De manera que no fue Gamazo en 1890, contra lo que se ha venido sosteniendo, quien cambió la naturaleza de la Liga, dándole un perfil político22. Este perfil estuvo presente desde sus orígenes y, de hecho, el tema a debate en 1887 era si convenía crear un partido agrario o convencer a los ya existentes de los problemas que afligían a la agricultura y apoyarse en ellos para solucionarlos.23 Se optó por la segunda alternativa, aunque las idas y venidas en torno a la cuestión persistieron, como prueba la constitución en 1889 de la Unión económico-electoral, un intento de dar traducción directa en las elecciones a los intereses económicos, que devino más otra amenaza a la estabilidad de los partidos tradicionales que el embrión de uno nuevo.

Por su parte, desde finales de 1887 hasta mediados de 1890, en el culmen de la agitación campesina, la Liga Agraria ostentó un destacado protagonismo. Presentó varias Exposiciones a los poderes públicos, que formaban parte del ritual de la acción colectiva en la época y, como novedad, introdujo las manifestaciones y meetings ordenados, pacíficos y resonantes para hacer públicas sus reivindicaciones y el malestar entre los afectados, no solo en algunas grandes ciudades, como Valladolid (marzo de 1888) o Barcelona (mayo de 1889), sino en otras menos populosas como Borjas Blancas (septiembre de 1888) o Barbastro (septiembre de 1889) y hasta en pueblos pequeños. Esa agitación, con ayuda de la prensa, tuvo eco en las Cortes desde el principio, mostrando que el Parlamento de la Restauración, como aquí se sostiene, era sensible a lo que ocurría en la calle24.

Fue en el otoño de 1887, con la Información en marcha y la Liga en gestación, cuando el clima sobre la crisis agraria cambió profundamente en la opinión pública y en las fuerzas políticas. «El problema agrícola reviste cada día mayor gravedad», sentenciaba El Liberal25. Había una amplia coincidencia en el diagnóstico de la crisis, achacada a la competencia extranjera, y, hasta entonces, también la había habido en los remedios, pues se creía posible combatir el problema con una reducción de los costes de producción. Esto es, menores impuestos sobre la agricultura, fomento de la formación y mejoras técnicas, promoción del crédito agrario y mayor integración del mercado nacional con tarifas ferroviarias más económicas. Esa era la aproximación del Gobierno, en cuya crítica vieron los conservadores un frente por el que atacar, crear divisiones en el partido (antesala en la Restauración del abandono del poder) y ningunear al grupo reformista de López Domínguez y Romero Robledo, que pretendía erigirse en alternativa a los grandes partidos enarbolando la bandera del proteccionismo. La crisis agraria era un serio problema económico, pero a la vez una oportunidad política.

Una primera indicación de que el tema podía cuartear a la mayoría la había proporcionado la enmienda al proyecto de ley de admisiones temporales presentada el 19 de enero de 1887 por un grupo de diputados, encabezados por Antonio Botija, liberal por Guadalajara, con firmantes tan significados como su correligionario Trifino Gamazo y el republicano Muro26. Pedían que se excluyera a los cereales y las harinas del régimen de admisiones temporales. Fue objeto de votación nominal y derrotada, pero entre los votantes a favor se encontraban Germán Gamazo, ministro de Ultramar cuatro meses atrás, y algunos de sus amigos políticos. Contra el criterio del Gobierno votaron 20 liberales (Cuadro 1)27.

Cuadro 1

Votaciones nominales sobre aranceles agropecuarios, 1887-1890

| Fecha votación | 19-1-1887 | 9-1-1888 | 26-6-1888 | 27-6-1888 | 28-6-1888 | 22-5-1889 | Enmienda Botija | Proposición ley Cánovas | Enmienda Gamazo | Enmienda Fernández-Villaverde | Enmienda Conde de Toreno | Proposición ley Fernández-Villaverde |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Total votos | 134 | 194 | 246 | 189 | 160 | 290 |

| SI | 47 | 60 | 81 | 54 | 60 | 63 |

| NO | 87 | 134 | 165 | 135 | 100 | 227 |

| Bajo disciplina partido | 104 | 173 | 184 | 156 | 126 | 263 |

| Fuera de la disciplina de partido | 30 | 21 | 62 | 33 | 34 | 27 |

| Conservadores | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

| Liberales | 20 | 3 | 39 | 19 | 18 | 4 |

| Otros | 9 | 16 | 20 | 11 | 13 | 19 |

Fuentes: DSCD. La adscripción de los diputados a los partidos correspondientes se ha hecho a partir, principalmente, de Sánchez Ortiz, M. y Berasategui, F. (1887). También se han consultado Martínez Cuadrado (1969), Carasa (1997), Varela Ortega (2001), Paniagua y Piqueras (2006), Ramos Rovi (2013) y prensa de la época.

El partido conservador comenzó tímidamente, en mayo de 1887, su campaña a favor del proteccionismo agrario con una Proposición de ley, firmada por el conde de Toreno, solicitando un recargo moderado y transitorio del 10% ad valorem en los derechos sobre ganados y carnes28. El Dictamen de la Comisión presidida por el propio Toreno se aprobó en diciembre con pequeños cambios, pero contenía una nueva Exposición en la cual se hablaba ya en tono dramático de la crisis agrícola y pecuaria29. Hasta entonces, la solución arancelaria parecía minoritaria e incluso transitoria, como demuestran la Proposición de Toreno y el primer documento de la Liga de febrero de 1888. Fue Cánovas quien interpretó la situación como una oportunidad política a lo largo del otoño de 1887 y decidióse a convertir al proteccionismo en doctrina oficial del partido. En octubre de ese año todavía ponía énfasis en la reducción de tributos sobre la agricultura y la disminución del gasto como solución de la crisis, en línea con la opinión dominante. Pero ya en noviembre colocaba el proteccionismo como prioridad, un arma a esgrimir en contra de una mayoría a la que consideraba «una especie de coalición, que aspira a ser partido» y, como tal, susceptible de ser dividida30. El próximo epígrafe refiere su actuación en la crítica coyuntura de 1888-1890 y narra el juego de interacciones político-económicas que precedió al viraje proteccionista en la Restauración.

3. Guerra de desgaste y desenlace

A finales de 1887 estaba configurado el escenario para iniciar una guerra de desgaste en sede parlamentaria contra la posición del Gobierno liberal en la cuestión agraria. La opinión pública había empezado a tomar conciencia de la gravedad de la crisis, la continuidad de la Información garantizaba el flujo de noticias y la creación de la Liga Agraria aseguraba agitación en el campo y presión sobre políticos e instituciones. En las Cortes, el partido conservador centra entonces su oposición en el tema arancelario, sumándose al descontento de una facción estable de los liberales con la política agraria del Gobierno y en línea con el apoyo mostrado al proteccionismo por pequeños grupos, como el reformista.

De este modo, con la presión de los agricultores y de la opinión en la calle, más la de políticos de distinta adscripción en el Parlamento, se empieza a gestar una guerra de desgaste para la facción librecambista del Gobierno que, en última instancia, terminará con ella. Y aunque la coalición ocasional y cambiante de las fuerzas proteccionistas perdió todas las batallas parlamentarias, acabará ganando la guerra del cambio de política económica. Cada una de las iniciativas parlamentarias que a continuación se refieren resultaron derrotadas por el Gobierno, con la solvencia que daban las amplias mayorías fabricadas en la primera Restauración (Cuadro 1). Pero los riesgos de escisión no dejaron de crearle serias tensiones, especialmente en la primavera de 1888 con una enmienda de Germán Gamazo y en la de 1889 con una Proposición de ley de Raimundo Fernández Villaverde. De hecho, si se contempla el proceso en su conjunto, puede verse como la progresiva erosión sufrida por la posición oficial determinó al fin el triunfo del proteccionismo. Pero vayamos por partes.

En diciembre de 1887 los conservadores iniciaron su ofensiva proteccionista y la mantuvieron como prioridad estratégica. El día 2 se abrieron las cámaras y Cánovas presentó una Proposición de ley pidiendo un recargo arancelario sobre trigo, cereales y harinas y, al día siguiente, otra para la derogación de la Base 5ª y la denuncia de los tratados de comercio31. La propuesta de reforzamiento del proteccionismo triguero fue dirimida y rechazada en votación nominal en enero de 1888, pero la ofensiva conservadora se mantuvo, como demuestran las cuatro votaciones nominales que se sucedieron hasta mayo de 1889.

Como acabamos de indicar, la primera tuvo lugar el 9 de enero de 1888 y fue la relativa a la toma en consideración de la Proposición de Cánovas pidiendo un aumento de los derechos transitorios establecidos sobre trigo y harina y su extensión a los demás cereales y sus harinas, lo que representaba un incremento sobre la protección del 30%. La iniciativa no consiguió convencer ni dividir a la mayoría (solo 3 liberales votaron a favor, casi los mismos que conservadores en contra, 2) ni atrajo los votos de los reformistas. Lo que sí logró fue convertirse en un símbolo del compromiso de los conservadores con la solución arancelaria a la crisis agraria. Consiguió, incluso, adelantarse a la Liga agraria, que fue fundada unos días después y presentaría su Exposición a las Cortes en febrero.

En su argumentación Cánovas negaba el oportunismo político de su Proposición, una acusación recurrente de los liberales, y sostenía que no había «otro medio eficaz» distinto de la reforma arancelaria para combatir la crisis agrícola. Admitía que, en teoría, era posible contener la competencia exterior reduciendo costes de producción mediante rebajas de impuestos y tarifas ferroviarias, mejoras de técnicas de cultivo, formación de los agricultores, extensión de riegos o fomento del crédito agrícola. Pero eso requería tiempo y recursos hacendísticos de los que no se disponía. Le contestó el ministro de Hacienda, López Puigcerver, insistiendo en que lo que había detrás era solo un móvil político y alertando de los riesgos de que la protección agraria pusiera en acción un dominó proteccionista imparable. Los reformistas votaron en contra y López Domínguez lo explicó porque representaba un obstáculo para considerar en el Senado la de Polo de Bernabé; mientras, Gamazo optó por la abstención, reacio a votar contra el Gobierno y en contra de la subida de aranceles. El resultado final fue de 134 votos en contra y 60 a favor32.

Un mes más tarde, el 17 de febrero de 1888, presentó Gamazo una Exposición en el Congreso, en nombre de la Liga Agraria, que no llegó a discutirse33. La Exposición planteaba una estrategia ecléctica entre la patrocinada por el Gobierno (fiscalidad y reformas técnicas) y la del partido conservador (proteccionismo). Más en concreto, pedía una reducción del gasto público que permitiera disminuir la presión fiscal, un cambio en la estructura de los impuestos, con menos carga para la agricultura y un impuesto sobre la renta, así como, de forma marginal, protección arancelaria. Por entonces, muchos consideraban la fiscalidad tan importante como la propia protección34. Y en efecto, la amenaza de división en la mayoría se hizo más intensa a raíz de un proyecto de rebaja de la contribución territorial presentado por el ministro y considerado engañoso por Gamazo y los suyos, quienes pensaban que, dado el diseño, el gravamen podría incluso en algunos casos aumentar. Por ello, Gamazo decidió presentar candidatos propios, al margen del partido, a las secciones del Congreso que debían examinar el proyecto, recibiendo el apoyo de los reformistas, que no de los conservadores. El Gobierno sacó adelante sus candidatos, pero la prensa empezó ya a hablar de posible escisión, estimando para el diputado vallisoletano el apoyo de entre 35 y 40 diputados liberales35.

Las presiones dentro del propio grupo liberal tampoco cesaban. Así, el 10 de marzo, preguntaba el conde de San Bernardo a López Puigcerver si «seguía siendo el único español que con un envidiable optimismo» continuaba pensando que la crisis agraria no era grave36. Ese mismo mes, un meeting de la Liga en Valladolid volvía a poner de relieve la actitud levantisca de los diputados liberales castellanos asistentes, aunque Gamazo se limitó a enviar una carta de apoyo37. Su más abierta y divisiva disensión llegó en junio, durante la discusión de los presupuestos de 1888-89, cuando presentó una enmienda adicionando al artículo 8º una autorización para que el Gobierno pudiera aumentar hasta un 40% los derechos sobre cereales y legumbres, así como sobre el ganado38. Consideraba ya Gamazo que los remedios no arancelarios no estaban surtiendo efecto y en el debate se enfrentó a Moret, ministro de la Gobernación, insinuándole que la salida del Gobierno de los ministros librecambistas (Moret y López Puigcerver), si eran incapaces de aceptar sus soluciones, evitaría «proclamar la esterilidad del partido liberal en las cuestiones económicas»39. El Gobierno derrotó la enmienda por 165 votos contra 81, pero 39 liberales la apoyaron (Cuadro 1).

En el mismo debate parlamentario presentaron también enmiendas los conservadores. Fernández Villaverde solicitó un recargo del 40% sobre los cereales y sus harinas y el conde de Toreno un aumento de la protección sobre ganados y carnes40. Fernández Villaverde aclaró que, si bien habían votado a favor de la enmienda de Gamazo, consideraban que la autorización que pedía dejaba demasiado margen a un Gobierno librecambista y, por ese motivo, presentaban otra en que el recargo arancelario debía ser de obligado cumplimiento. Los reformistas votaron a favor y algunos liberales también, aunque solo la mitad de los que habían apoyado a Gamazo. En consecuencia, ambas enmiendas siguieron la suerte de su predecesora, aunque ello no puso fin a las tensiones en el partido liberal.

Cuando en diciembre se reanudaron las sesiones, los seguidores liberales de Gamazo y Montero Ríos se aliaron con conservadores y reformistas para elegir la comisión de presupuestos, consiguiendo la derrota de varios candidatos ministeriales. En la prensa se interpretó como un fracaso del partido y, en particular, del ministro de Hacienda y se auguraba «una crisis por parte del Sr. Puigcerver», que, en efecto, dimitió. Lo sustituyó Venancio González, quién había mostrado su compromiso con las economías reclamadas por la Liga y una posición ecléctica en política arancelaria41.

La tensión política en torno a la crisis agraria y sus soluciones aumentó en los primeros meses de 1889, hasta culminar en mayo en el episodio conocido como la conjura42 o el cristineo43, momento que marcó el verdadero y sorprendente punto de inflexión. Desde que la crisis agraria se había convertido en el problema nacional a finales de 1887, el Gobierno liberal había ensayado todas las soluciones que tenía a su alcance, técnicas y tributarias, sin recurrir a la subida de aranceles. Se había reducido levemente la imposición territorial, se habían creado granjas-escuelas, campos de experimentación, bibliotecas agrícolas, viveros centrales y almacenes de semillas, organismos para combatir las plagas, planes de regadíos… pero para que todas esas medidas obtuvieran resultados se necesitaba tiempo y unos recursos que la Hacienda no tenía. Es más, estas parcas actuaciones agravaron el déficit presupuestario y el Gobierno hubo de limitarlas aún más44. Tal como había pronosticado Cánovas un año antes, la solución arancelaria era la única eficaz a corto plazo para contener la caída de rentas. Así lo vio la Liga agraria en su segunda asamblea en enero de 1889 y lo reclamó en la Exposición que dirigió a las Cortes en marzo, rectificando la anterior: «la defensa arancelaria es entretanto el único remedio de eficacia inmediata»45.

Por esta época, además, había crecido por diversos motivos el descontento con el Gobierno de Sagasta por parte de varias facciones del partido liberal o figuras que lo habían apoyado con anterioridad. Hablamos de Gamazo, pero también de Montero Ríos, los generales Cassola y López Domínguez y del presidente del Congreso de los Diputados, Cristino Martos, a quien se atribuyó el liderazgo del movimiento. Según la prensa, podría aproximarse al centenar el número de votos de apoyo con que contaba, lo que daba a la posible disidencia una indudable capacidad para desestabilizar al Gobierno. Así se pondría de manifiesto en el debate sobre la Proposición de ley para aumentar la protección a los cereales, presentada por Fernández Villaverde. La discusión en mayo se prolongó seis días y al séptimo se votó, con un triunfo claro del Gobierno (227 contra 63). Pero fue una tensa jornada, en la cual Sagasta conjuró a «todos los liberales a la unión»46 para no votar a favor de la Proposición de ley conservadora y Gamazo, aun afirmándose en su convicción proteccionista, decidió abstenerse, sensible al llamamiento de su jefe político47. En conjunto, solo hubo 4 liberales que votaron contra el partido, aunque las abstenciones fueron 65, incluida la del presidente del Congreso, Cristino Martos, que abandonó la tribuna para no votar. «La escisión del partido liberal es un hecho», decía El Imparcial.48 Al día siguiente los diputados ministeriales organizaron un motín contra Martos, que abandonó el hemiciclo, y Sagasta consiguió de la regente la suspensión de sesiones, para inaugurar una nueva legislatura solo unos días después, sustituyendo en la presidencia del Congreso a Martos por Alonso Martínez.

La actitud de Gamazo, a la vez firme (mostrando su distancia) y prudente (no rompiendo con el partido), convenció a Sagasta, desarmó a la facción librecambista del liberalismo y acabó por hacer triunfar la política proteccionista a lo largo del año siguiente. Fue un sorprendente final para la «conjura». Los hechos se sucedieron como sigue.

En enero de 1890 se declaró el gabinete en crisis y ya Sagasta ofreció la cartera de Hacienda a Gamazo, quién no aceptó. Se avino en cambio a colaborar si se incluía en los Presupuestos una autorización para subir los aranceles49. Él mismo presentó tal enmienda en junio, solicitando que el Gobierno procediera a revisar el arancel a fin de «asegurar el mercado nacional a los productos de España». En debate con Sagasta la retiró, con la condición de que el presidente del Consejo aceptase otra, aparentemente más neutra, para que se autorizara la revisión arancelaria, en función de las conclusiones de la información que estaba en curso50. La clave era que la comisión encargada de dicha información estaba dominada por proteccionistas, al punto de que su presidente, Moret, presentaría un voto particular discrepando de la mayoría. La enmienda, convertida en el artículo 38 de la ley de presupuestos de 1890-1891, permitiría a Cánovas ejecutar, tras su regreso al poder, el viraje proteccionista en la Restauración, que comenzó con la elevación de los aranceles sobre productos agrícolas y ganaderos en diciembre de 1890, en cuanto se entregó el informe de la comisión arancelaria51. Lo relevante aquí es que la guerra de desgaste había terminado resolviéndose a favor de los intereses trigueros. El epílogo al episodio lo pondrían los mismos Sagasta y Gamazo cuando retornaron al poder los liberales en 1892 y el político castellano asumió la cartera de Hacienda, garantía de que no había vuelta atrás en el viraje.

4. La aritmética del voto: entre la fidelidad política y el compromiso territorial

Un análisis cuantitativo de las dos votaciones más importantes del periodo, la que tuvo lugar en 1888 sobre la enmienda a los presupuestos de Germán Gamazo y la que se celebró en 1889 sobre la Proposición de ley de Raimundo Fernández Villaverde, sirve para ilustrar el entramado de intereses económicos y fidelidades políticas en las Cortes de la Restauración. En ambas, la propuesta de reforzar el proteccionismo agrario cayó derrotada, pero fue por distintos motivos, según revela el análisis de los determinantes del voto.

El Cuadro 2 muestra los resultados de aplicar un modelo logit a la enmienda Gamazo. La variable dependiente es el voto, una variable dicotómica que toma valor 1 si es un «no» a la enmienda y 0 si se trata de un «sí». Como variables explicativas diferenciamos las de naturaleza política y económica. Dentro de la categoría política está la variable partido, que toma valor 1 si se es diputado ministerial y 0 si se milita en otro partido. Dentro de la categoría económica se han considerado tres. La primera, valor añadido primario, representa el peso del sector primario en el valor añadido bruto de cada provincia en 188052. Sin embargo, dado que la composición del producto agrario difiere sustancialmente entre provincias y que la crisis fue esencialmente triguera, se ha considerado, como alternativa, la variable porcentaje de producción de trigo provincial (1882-1886) sobre el total de la producción española53. Finalmente, al objeto de diferenciar entre provincias trigueras más o menos capaces de diversificar cultivos, consideramos la variable porcentaje de superficie triguera sobre la destinada al cultivo de cereales, olivo y vid en 189854.

Los resultados del análisis logit (Cuadro 2, columna 1) muestran la existencia de una relación estadísticamente significativa y positiva entre ser miembro del partido liberal y, de acuerdo con la recomendación ministerial, votar «no» a la enmienda Gamazo. La inclusión de la variable valor añadido primario (Columna 2) confirma que pertenecer al partido liberal lleva al rechazo y evidencia que a la importancia relativa del sector primario en cada provincia le corresponde un coeficiente significativo y negativo. Es decir, la probabilidad de rechazar la enmienda se reduce si la provincia que un diputado representa es fundamentalmente agraria. La significatividad de la variable económica se refuerza (Columna 3) al sustituir el valor añadido primario por una medida de la importancia de cada provincia como productora de trigo. Ser miembro del partido liberal sigue aumentando la probabilidad de rechazo, en tanto que representar a un importante centro triguero la disminuye. Cuando se incorpora la superficie de trigo sobre la dedicada en cada provincia al cultivo de todo tipo de cereales, vid y olivo (Columna 4), la capacidad explicativa del modelo mejora, manteniéndose la significatividad y el signo del resto de variables. El peso relativo de la superficie triguera sobre la de otros cultivos, reduce la probabilidad de rechazar la enmienda Gamazo.

De acuerdo con el cálculo de los efectos marginales (Cuadro 2, columna 4), contar con un diputado liberal adicional incrementaría la probabilidad de rechazar la enmienda, supuesto que las otras dos variables mantuvieran su valor medio, en un 63%. Por su parte, un incremento de un 1% en el porcentaje de producción triguera de una provincia reduciría la probabilidad de rechazo en un 4%. Finalmente, un incremento de un 1% en el peso de la superficie triguera sobre la destinada a cereal, olivo y vid, reduciría dicha probabilidad en un 0,5%.

Cuadro 2

Estimaciones logit. Enmienda Gamazo (26/6/1888)

| [1] | [2] | [3] | [4] | |

|---|---|---|---|---|

| Partido liberal | 2,632*** | 2,749*** | 2,917*** | 2,953*** |

| (0,000) | (0,000) | (0,000) | (0,000) | |

| Valor añadido primario | -0,018* | |||

| (0,090) | ||||

| Producción triguera | -0,260*** | -0,190* | ||

| (0,007) | (0,062) | |||

| Superficie triguera | -0,023* | |||

| (0,054) | ||||

| Constante | -1,253*** | -0,485 | -0,841** | -0,129 |

| (0,000) | (0,379) | (0,018) | (0,802) | |

| Observaciones | 223 | 223 | 223 | 223 |

| Pseudo-R2 | 0,202 | 0,218 | 0,233 | 0,246 | Efectos Marginales, manteniendo el resto de variables en la media |

| Partido liberal | 0,575*** | 0,598*** | 0,630*** | 0,632*** |

| (0,000) | (0,000) | (0,000) | (0,000) | |

| Valor añadido primario | -0,004* | |||

| (0,089) | ||||

| Producción triguera | -0,056*** | -0,041* | ||

| (0,006) | (0,066) | |||

| Superficie triguera | -0,005 | |||

| 0,052 |

p-valores entre paréntesis; *** p<0,01, **p<0,05, *p<0,1.

Los votos de los representantes de las Antillas y de las Islas Baleares y Canarias han sido excluidos por ausencia de datos sobre producción triguera.

Fuente: Elaboración propia.

En lo que aquí interesa, el hecho de que, a mayor sesgo triguero de una provincia, menor propensión de sus diputados a rechazar la enmienda Gamazo, apoya la idea de una presencia activa de intereses económicos en las Cortes de la Restauración. Intereses que, ciertamente, en ocasiones ceden a presiones políticas. Es lo que ocurre en la votación de mayo de 1889, sobre la Proposición de ley promovida por Fernández Villaverde. El Cuadro 3 presenta los resultados de aplicar a la votación el análisis logit. Aquí la única variable significativa es la filiación política, resultado consistente con la llamada a rebato de Sagasta: la política se impone a la economía y 72 diputados liberales que no votaron la enmienda Gamazo se personan para rechazar la Proposición Villaverde, al tiempo que 32 de los 37 liberales que votaron «sí» al proteccionismo triguero en 1888, se abstienen o votan «no» en 1889.

Cuadro 3

Estimaciones logit. Proyecto de Ley Fernández Villaverde (22/5/1889)

| [1] | [2] | [3] | [4] | |

|---|---|---|---|---|

| Partido liberal | 5,169*** | 5,258*** | 5,184*** | 5,187*** |

| (0,000) | (0,000) | (0,000) | (0,000) | |

| Valor añadido primario | 0,025 | |||

| (0,102) | ||||

| Producción triguera | 0,194 | 0,252 | ||

| (0,143) | (0,120) | |||

| Superficie triguera | -0,016 | |||

| (0,333) | ||||

| Constante | -1,026*** | -2,131*** | -1,402*** | -0,916 |

| (0,000) | (0,005) | (0,001) | (0,148) | |

| Observaciones | 264 | 264 | 264 | 264 |

| Pseudo-R2 | 0,582 | 0,592 | 0,588 | 0,592 | Efectos Marginales, manteniendo el resto de variables en la media |

| Partido liberal | 0,296*** | 0,285*** | 0,289*** | 0,287*** |

| (0,000) | (0,000) | (0,001) | (0,001) | |

| Valor añadido primario | 0,001 | |||

| (0,131) | ||||

| Producción triguera | 0,011 | 0,014 | ||

| (0,223) | (0,160) | |||

| Superficie triguera | -0,001 | |||

| (0,351) |

p-valores entre paréntesis; *** p<0,01, **p<0,05, *p<0,1.

Los votos de los representantes de las Antillas y de las Islas Baleares y

Canarias han sido excluidos por ausencia de datos sobre producción triguera.

Fuente: Elaboración propia

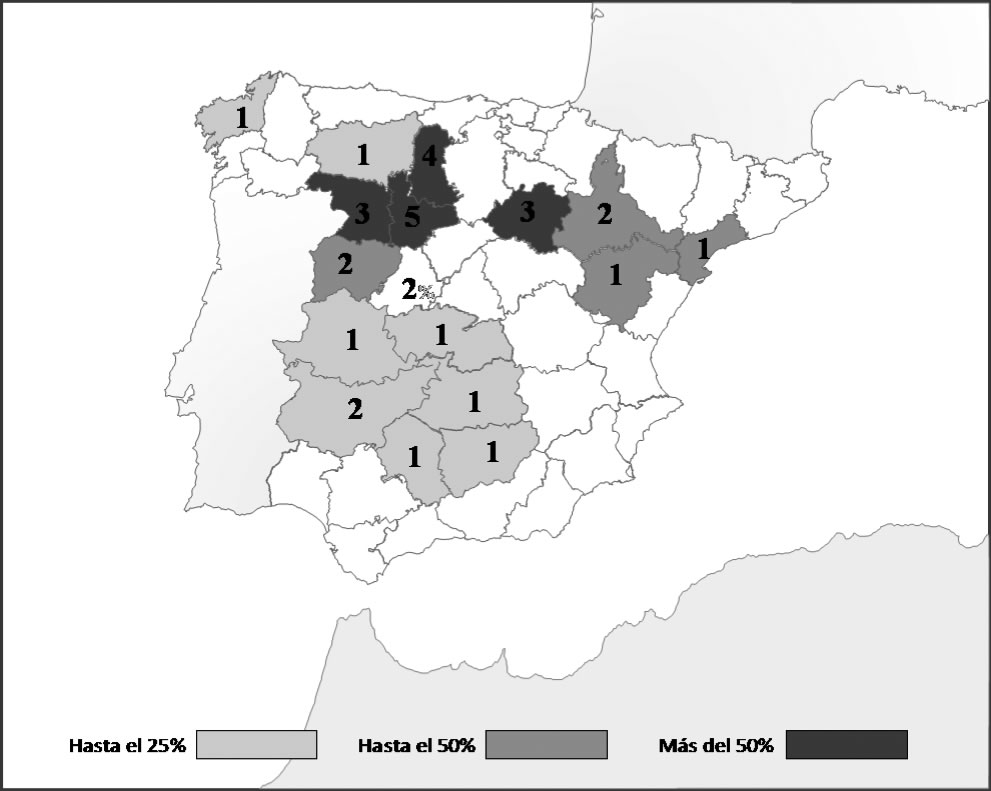

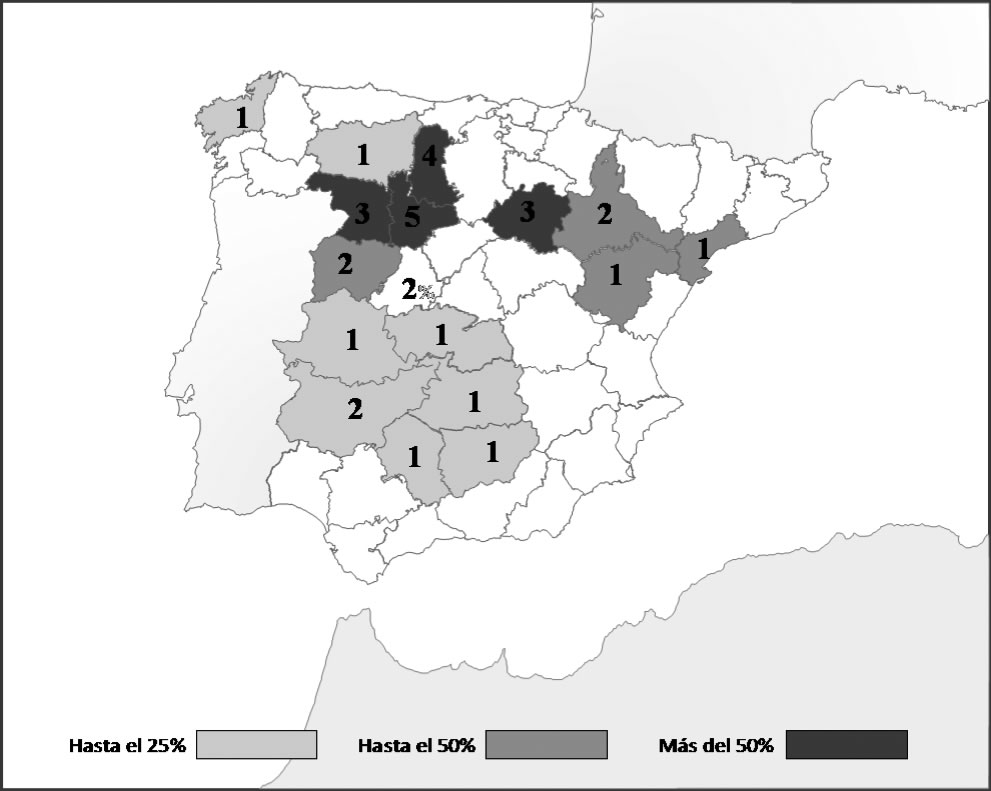

El Mapa 1 muestra la adscripción provincial de esos 32 diputados y el porcentaje que representan sobre el total de votos liberales emitidos en la enmienda Gamazo. La presencia de la España interior es abrumadora, concentrándose el repliegue político en Castilla La Vieja-León, en alguna de cuyas provincias (Ávila, Palencia y Valladolid), el 100% de votos había aprobado la enmienda. De ahí que, si definimos una nueva variable dicotómica que toma valor 1 cuando un diputado liberal que vota «sí» a la enmienda Gamazo, se abstiene o vota «no» al proyecto Villaverde (Cuadro 4), hallemos una relación positiva entre el cambio de voto y variables trigueras. Un aumento del 1% en el porcentaje de producción de trigo de una provincia sobre el total de España (Columna 2), incrementaría la probabilidad de pasar de un «sí» a un «no» o a una abstención, en un 4,5%. También la incrementaría el aumento de la superficie dedicada al trigo sobre la destinada a cereales, vid y olivo. Son resultados que se compadecen perfectamente con la pérdida de capacidad explicativa de las variables económicas en 1889 cuando, «conjurados» por su jefe político, los votos liberales de las provincias trigueras retiran su apoyo a la protección.

Cuadro 4

Asociación entre dejar de votar «sí» siendo liberal y variables agrícolas

| [1] | [2] | |

|---|---|---|

| Producción triguera | 0,390*** | 0,335*** |

| (0,001) | (0,005) | |

| Superficie triguera | 0,024 | |

| (0,101) | ||

| Constante | -2,253*** | -3,421*** |

| (0,000) | (0,000) | |

| Observaciones | 170 | 170 |

| Pseudo-R2 | 0,08 | 0,09 | Efectos Marginales, manteniendo el resto de variables en la media |

| Producción triguera | 0,054*** | 0,045*** |

| (0,000) | (0,004) | |

| Superficie triguera | 0,003* | /tr>|

| (0,086) |

p-valores entre paréntesis; *** p<0,01, **p<0,05, *p<0,1.

Los votos de los representantes de las Antillas y de las Islas Baleares y

Canarias han sido excluidos por ausencia de datos sobre producción triguera.

Fuente: Elaboración propia

Mapa 1

Número de diputados liberales que votan «sí» a la enmienda Gamazo y votan «no» o se abstienen en la Proposición Fernández Villaverde

Fuente: Elaboración propia. El degradado indica el porcentaje que representan dichos diputados sobre el total de votos liberales a la enmienda Gamazo.

5. Conclusiones

El Congreso de los Diputados durante la segunda mitad de los años ochenta del siglo xix, en el epicentro de la crisis agraria y ganadera, constituye un privilegiado escenario para conocer las propuestas de solución que entonces se debatieron y entender las que finalmente se adoptaron. Fue en el Congreso donde se hizo explícito el fracaso de las políticas patrocinadas por el ala librecambista del partido liberal, donde se alteró la correlación de fuerzas entre las facciones de la mayoría y donde, en consecuencia, se abrió la puerta a la alternativa proteccionista. Todo ello dentro del «Parlamento largo» de Sagasta.

La efervescencia de iniciativas, debates, propuestas y votaciones de aquellos años en el Congreso, muy superior a la de tiempos anteriores, muestra que los políticos no fueron inmunes al estado de opinión provocado por la crisis. Cuestión distinta es que no hubiera coincidencia en los remedios apropiados; ni siquiera la había entre los reclamantes. Además, existían otros intereses en liza. Si uno adoptaba la perspectiva del sostenimiento de rentas agrarias y la estabilidad social que de ello se esperaba, la protección era una opción defendible. Alternativamente, si se priorizaba el control del coste de las subsistencias pensando en su negativo efecto sobre el consumidor y, a través de los salarios, sobre la competitividad de la industria, entonces, la opción de modernizar la agricultura podía parecer preferible.

Al inicio de la crisis, los aranceles vigentes dieron cierto margen, permitiendo ensayar alternativas a la protección. Pero cuando el plan de modernización agrario fracasó, por las insuficiencias de la Hacienda española y el tiempo de maduración requerido, sus patrocinadores desaparecieron de escena y llegó el turno de los rivales. En lo que aquí interesa, conviene recordar que eso no sucedió de repente, sino a través de lo que hemos denominado una guerra de desgaste, donde la interacción de intereses trigueros y motivaciones puramente políticas fue erosionando su posición. En esa guerra jugó un papel importante el partido conservador, con sus repetidas demandas de protección a partir de diciembre de 1887 y su empeño en las votaciones nominales para que todos los diputados se manifestaran públicamente. Hemos mostrado como en la votación sobre la enmienda Gamazo aparecen en primer plano los intereses trigueros y son derrotados; pero también como en la votación de la propuesta Villaverde esos mismos intereses se repliegan ante la razón política, que llama a la unidad de partido con el propósito explícito de llegar con fuerza al debate sobre sufragio universal, y precisamente ese repliegue les acaba dando el triunfo meses después en forma de autorización para que se revisen los aranceles de aduanas. Nos referimos al artículo 38 de la ley de presupuestos de 1890-1891 que terminará aprovechando Cánovas en diciembre de 1890 para elevar los aranceles agropecuarios.

A nuestro entender, la alambicada cadena de decisiones que lleva a esa elevación arancelaria retrata la Restauración como un sistema político sensible al peso de los intereses económicos, aunque siempre a condición de que sus demandas se canalicen a través de los cauces del propio sistema. De que esos intereses se manifestaron como tales en el Parlamento es prueba la significatividad de las variables económicas (producto agrario y producción triguera de la provincia que cada diputado representa) a la hora de explicar su voto (a mayor producto agrario o producción de trigo) a favor de la enmienda presentada por Gamazo. Sin negar que el vallisoletano aprovechara la movilización de las provincias trigueras para ganar influencia dentro del partido liberal, este objetivo, como se sugiere en Varela Ortega (1977), no puede considerarse su único objetivo, ni siquiera el principal. De ser así, quedaría sin explicación el que, tras su abstención en el voto a la propuesta de Villaverde, volviese luego a la pugna hasta lograr de Sagasta la autorización para modificar aranceles. Y la misma reflexión puede aplicarse a Cánovas. Al margen de que la solución arancelaria resultase un arma poderosa en la guerra de desgaste contra el partido liberal, si el objetivo hubiera sido exclusivamente éste, no habría tenido por qué elevar los aranceles agrarios a su vuelta al poder, ni hacerlo tan pronto como el final de la Información arancelaria se lo permitió. La respuesta que el régimen de la Restauración dio a la crisis finisecular y, sobre todo, el modo en que lo hizo, es la razón de que se prefiera la copulativa «trigo y política» a la disyuntiva «trigo o política» para titular el estudio sobre el proteccionismo cerealista en el Parlamento durante 1886-1890, objeto de este artículo.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer los comentarios y sugerencias de los evaluadores anónimos y el Consejo de redacción de la revista Historia Agraria. Asímismo, quieren expresar su reconocimiento a los profesores Domingo Gallego Martínez, Alfonso Díez-Minguela, Julio Martínez Galarraga y Daniel Tirado-Fabregat por haber compartido con nosotros datos todavía no publicados de sus investigaciones. El trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación PGC 2018-094941 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y en el Grupo de Investigación de Referencia del Gobierno de Aragón SEIM (S44_20R), de quienes ha recibido apoyo financiero.

Referencias

Alba, S. (1916). Problemas de España, Madrid: Hesperia.

Barquín, R. (2002). La producción de trigo en España en el último tercio del siglo xix. Una comparación internacional. Revista de Historia Económica, 20 (1), 11-38.

Cabrera, M. (dir.) (1998). Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración (1913-1923). Madrid: Taurus.

Cabrera, M. & del Rey, F. (2002). El poder de los empresarios. Política y economía en la España contemporánea (1875-2000). Madrid: Taurus.

Calvo Caballero, P. (2003). Asociacionismo y cultura patronales en Castilla y León durante la Restauración, 1876-1923. Salamanca: Junta de Castilla y León.

Carasa, P. et al. (1996). La movilización cerealista castellana y los precedentes del 98. Del proteccionismo al regeneracionismo. En Fusi, J. P. & Niño, A. (eds.). Antes del «desastre»: Orígenes y antecedentes de la crisis del 98. (pp. 9-34) Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Carasa, P. (dir.) (1997). Elites castellanas en la Restauración. Salamanca: Junta de Castilla y León (2 vols.).

Díaz Minguela, A. et al. (2018). Regional Inequality in Spain, 1860-2015. Netherlands: Palgrave.

Florencio Puntas, A. (1994). Empresariado agrícola y cambio económico, 1880-1936. Organización y estrategia de la patronal sevillana en los inicios de la modernización. Sevilla: Diputación provincial de Sevilla.

Gallego, D. (2003). Los aranceles, la política de comercio exterior y la estabilidad de la agricultura española (1870-1914). Estudios Agro-sociales y pesqueros, (198), 9-74.

Gallego, D. & Pinilla, V. (1996). Del librecambio matizado al proteccionismo selectivo: el comercio exterior de productos agrarios y alimentos en España entre 1849 y 1935. Revista de Historia Económica, 14 (2), 371-420.

Garrabou, R. (1975). La crisi agraria española de finals del secle xix: una etapa del desenvolupament del capitalisme. Reçerques, (5), 163-216.

Garrabou, R. & Sanz, J. (eds.) (1985). Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900). Barcelona: Crítica.

Garrabou, R. (ed.) (1988). La crisis agraria de fines del siglo xix. Barcelona: Crítica.

Grupo de Estudios de Historia Rural (GEHR) (1980). Los precios del trigo y de la cebada en España, 1891-1907. Madrid: Banco de España.

Grupo de Estudios de Historia Rural (GEHR) (1985a). Contribución al análisis histórico de la ganadería española, 1865-1929. En Garrabou, R. & Sanz, J. (eds.), Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900). (pp. 229-278) Barcelona: Crítica .

Grupo de Estudios de Historia Rural (GEHR) (1985b). Los precios del trigo y de la cebada, 1874-1906. En Garrabou, R. & Sanz, J. (eds.), Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900). (pp. 321-368) Barcelona: Crítica.

Grupo de Estudios de Historia Rural (GEHR) (1991). Estadísticas Históricas de la Producción Agraria Española, 1859-1935. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Klug, A. (2001). Why Chamberlain failed and Bismarck succeeded: the political economy of trade tariffs in British and German elections. European Review of Economic History, (5), 219-50.

Lehmann, S. H. (2010). The German elections in the 1870s: why Germany turned from liberalism to protectionism. Journal of Economic History, (70), 1-32.

Lehmann, S. H. & Volckart, O. (2010). The political economy of agricultural protection. European Review of Economic History, (15), 29-59.

Liga Agraria (1888). Exposición de la Liga Agraria a las Cortes. Madrid: Tip. M Hernández.

Liga Agraria (1889). Exposición de la Junta Directiva de la Liga Agraria al Congreso en cumplimiento de los acuerdos de la última Asamblea General. Madrid: Tip. M Hernández.

Martín-Albo Lucas, M. (2016). Las organizaciones de agricultores y propietarios agrícolas en la España del siglo xix. Economía, política y sociedad. Madrid: Ministerio de Agricultura y Pesca.

Martínez Cuadrado, M. (1969). Elecciones y partidos políticos de España (1869-1931). Madrid: Taurus (dos volúmenes)

Maura, G. (1919). Historia crítica del reinado de Don Alfonso XIII durante su menoridad, bajo la Regencia de su madre Doña María Cristina de Austria. Barcelona: Montaner y Simón (dos volúmenes)

Montañés Primicia, E. (2009). Grupos de presión y reformas arancelarias en el régimen liberal, 1820-1870. Cádiz: Universidad de Cádiz.

Moreno-Luzón, J. (2007). Political Clientelism, Elites, and Caciquismo in Restoration Spain (1875-1923). European History Quarterly, (37), 417-441.

O’Rourke, K. (1997). The European Grain Invasion 1870-1913. Journal of Economic History, (57), 775-801.

Pan-Montojo, J. (2007). La Asociación de Agricultores de España y la clase política, 1881-1942. Ayer, (66), 85-115.

Paniagua, J. & Piqueras, J. A. (dirs.) (2006). Diccionario biográfico de políticos valencianos, 1810-2006. Valencia: Diputación de Valencia.

Pinilla, V. (1995). Cambio agrario y comercio exterior en la España contemporánea. Agricultura y Sociedad, (75), 153-180.

Pinilla, V. (2001). El comercio exterior en el desarrollo agrario de la España contemporánea: un balance. Historia Agraria, (23), 13-37.

Pirala, A. (1905). España y la Regencia. Madrid: Libr. V. Suarez, 3 vols.

Planas i Maresma, J. (2003-04). La Lliga de productors del Principat de Catalunya i els interessos agraris. Reçerques, (47-48), 155-186.

Pujol, J. et al. (2001). El pozo de todos los males. Sobre el atraso de la agricultura española contemporánea. Barcelona: Crítica.

Ramos Rovi, M.ª J. (2013). Diccionario biográfico de parlamentarios andaluces, 1876-1923. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Sánchez de Toca, J. (1887). La crisis agraria europea y sus remedios en España. Madrid: Tip. M Ginés.

Sánchez Ortiz, M. & Berasategui, F. (1887). La primeras Cámaras de la Regencia. Datos electorales, estadísticos y biográficos. Madrid: Impr. E. Rubiños.

Sanz Lafuente, G. (2005). En el campo conservador. Organización y movilización de propietarios agrarios en Aragón, 1880-1930. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Serrano Sanz, J. Mª (1987). El viraje proteccionista en la Restauración. La política comercial española, 1875-1895. Madrid: Siglo XXI.

Serrano Sanz, J. M.ª & Sabaté, M. (2020). Between ideas and interests. The end of the Spanish free trade movement, 1879-c 1903. Revista de Historia Industrial, (78), 11-43.

Schonhardt-Bailey, C. (1998). Parties and interests in the ‘marriage of iron and rye’. British Journal of Political Science, (28), 291–330.

Toca, Marqués de (1890). La viticultura española y sus necesidades de nuevo régimen aduanero y comercial. Madrid: Tip. M. Ginés.

Tuñón de Lara, M. (1972). La burguesía y el bloque de poder oligárquico (1875-1914). En Tuñón de Lara (ed.) (1972). Estudios sobre el siglo xix español, (pp. 155-238). Madrid. Siglo XXI.

Vallejo Pousada, R. (2001). Reforma tributaria y fiscalidad sobre la agricultura en la España liberal, 1845-1900. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Varela Ortega, J. (1977). Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900). Madrid: Alianza Editorial.

Varela Ortega, J. (1988). El proteccionismo de los trigueros castellanos y la naturaleza del Poder político en la Restauración. Cuadernos Económicos de ICE, (6), 7-60.

Varela Ortega, J. (dir.) (2001). El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923). Madrid: CEPC-Marcial Pons.

VV.AA. (1887). La crisis arrocera. Actas y Dictámenes de la Comisión creada por Real Decreto de 20 de julio de 1886 para estudiar la situación del cultivo y producción del arroz en las provincias de levante, su coste de producción, las causas de la crisis que atraviesa y los remedios que podrían imponerse para conjurarla. Madrid: Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra.

VV. AA. (1887-89). La crisis agrícola y pecuaria. Madrid: Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 7 tomos (8 vols.).

VV. AA. (1890-91). La reforma arancelaria y los tratados de comercio. Madrid: Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 6 tomos.

↩︎ 1. O’Rourke (1997).

↩︎ 2. Sobre la política comercial y el comercio exterior en la crisis, véase Serrano Sanz (1987), Pinilla (1995, 2001), Gallego y Pinilla (1996) y Gallego (2003). Una revisión de las reformas arancelarias previas es la de Montañés (2009).

↩︎ 3. GEHR (1980, 1985a, 1985b). Véanse también Garrabou y Sanz (1985), Garrabou (1988) y Pujol et al . (2001).

↩︎ 4. Cabrera (dir.) (1998), p. 31. Tiene también interés, para la cuestión que aquí se trata, el capítulo de M. Martorell «Gobierno y Parlamento: las reglas del juego».

↩︎ 5. Desde la elección de las primeras Cortes de la Restauración en 1876 hasta el viraje proteccionista de 1890 se celebraron en el Congreso 32 votaciones nominales sobre materias arancelarias. Algo más de un tercio (11 votaciones) lo fueron en relación con aranceles agropecuarios. De esas 11 votaciones, 8 se centraron en los cereales (especialmente el trigo) y las legumbres (en una de ellas se aludía también a los derechos sobre el ganado), 2 en el arroz y otra en los derechos sobre el ganado. El grueso de las votaciones sobre cuestiones agropecuarias se concentró en los años aquí considerados, pues 8 de las 11 tuvieron lugar entre 1886 y 1889. Nos limitamos a las votaciones en el Congreso de los Diputados porque en la época son más ilustrativas de la alineación de los diputados con sus intereses políticos y los de su partido o con los intereses económicos de sus electores. Como es sabido, en el Senado había una parte no electiva y otra que representaba instituciones diversas, como las Universidades.

↩︎ 6. Moreno Luzón (2007) utiliza la expresión «recíproca utilización» entre poder económico y poder político para referirse a la revisión interpretativa que autores como Cabrera y del Rey (2002) hacen del régimen de la Restauración. Se refiere con ello a la síntesis de dos interpretaciones previas. La primera, liderada por Tuñón de Lara (1972), sostenía que la oligarquía terrateniente, industrial y financiera, en estrecha conexión con los partidos dinásticos, determinó la política económica de esos años. La segunda, encabezada por Varela Ortega (1977, 1978), mantenía que las decisiones en el Parlamento, aseguradas las mayorías por vía del encasillamiento, se mantuvieron ajenas a cualquier presión de grupos económicos de interés.

↩︎ 7. Polo de Bernabé era un importante cultivador y exportador de cítricos en la provincia de Castellón. Paniagua y Piqueras (2006), p. 470.

↩︎ 8. Diario de Sesiones del Senado (en adelante, DSS), 20 de mayo de 1886, n.º 10, Apéndice 3º.

↩︎ 9. DSS, 22 de julio de 1886, n.º 51, Apéndice 3º. Fue reproducido el 5 de diciembre de 1887 por Claudio Moyano, presidente de la Comisión, y comenzó a examinarse el 13 de marzo de 1888, pero se suspendió el debate ese mismo día para no colisionar con el Congreso, donde se discutían los Presupuestos, y nunca se reanudó. La reproducción en DSS, 5 de diciembre de 1887, Apéndice 3º al n.º 4. El comienzo de los debates y su suspensión en DSS, 13 y 15 de marzo de 1888, n.º 69 y n.º 71.

↩︎ 10. DSS, 2 de junio de 1887, nº 106. Todavía hizo un tercer intento Polo de Bernabé, que unos días después presentó otra Proposición en la que pedía elevar un 30% los derechos sobre cereales, harinas y legumbres (en esta ocasión no se hablaba de ganados ni de producción industrial) y, como contrapartida para evitar el alza de los precios de las subsistencias, suprimir el impuesto de consumos sobre ellas. Nunca se llegó a discutir, aunque hasta en tres ocasiones pidió la reproducción, la última en julio de 1889, pocos meses antes de su muerte.

↩︎ 11. Gaceta de Madrid (en adelante GM), 22 de julio de 1886. Unos días más tarde, cada uno de los dos principales grupos presentaba una Proposición de ley para aliviar la crisis arrocera. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (en adelante, DSCD), 14 de julio de 1886, Apéndice 28. De una parte, siete diputados liberales, encabezados por Ruiz Capdepón, solicitaron una rebaja de contribuciones, en línea con la posición del Gobierno de eludir la cuestión arancelaria. De otra, siete conservadores, con Silvela al frente, pedían que en el convenio comercial con Gran Bretaña, entonces en discusión, se estableciese que el Gobierno español se reservaba el derecho de introducir un recargo sobre los arroces de la India. La Proposición fue votada y derrotada, DSCD, 23 de julio de 1886, n.º 6.

↩︎ 12. VV.AA. (1887), p. 77. En diciembre, los diputados valencianos de la mayoría Ruiz Capdepón, Jimeno y López Chávarri presentaban una nueva Proposición de ley, que no llegó a ser discutida, en la que reconocían que su Proposición de julio era insuficiente y hacían suyas las «luminosas» recomendaciones de la mayoría de la Comisión, solicitando un recargo arancelario sobre los arroces hasta 1892 y medidas fiscales de alivio.

↩︎ 13. El conde de San Bernardo, yerno del marqués de la Vega de Armijo y sucesor suyo en el escaño, sería nombrado unos meses después director general de Obras públicas y de Agricultura en enero de 1890, aunque acabaría siendo ministro de Estado conservador con Fernández Villaverde.

↩︎ 14. Todo lo relativo a la formación y desarrollo de la Comisión, en VV. AA. (1887-89), Tomo 1º 1.

↩︎ 15. «Magna encuesta», la ha denominado el Grupo de Estudios de Historia Rural (1985a) p. 266.

↩︎ 16. VV. AA. (1887-89), Tomo 1º 2, pp. 477 y ss.

↩︎ 17. Era el caso del primero de los dos votos particulares presentados por el vizconde de Campo Grande y suscritos por otros miembros del partido conservador, en que se pedía protección arancelaria para la agricultura, ganadería. El segundo solicitaba lo mismo para toda clase de aceites y derivados.

↩︎ 18. Alba (1916), p. 18.

↩︎ 19. La propia Asociación, haciendo lo que hoy se llamaría contraprogramación, convocó un mitin en el teatro Alhambra de Madrid la víspera de la creación de la Liga, si bien no pudo evitar su pérdida de protagonismo. «Realmente el historiador no acertará a descubrir si aquel acto fue como el prólogo de las reuniones de la Liga, o era más bien señal de vida de una sociedad ya existente, que no quería, en silencio, dejarse arrebatar la bandera, por la que, tras ella, con carácter más intenso y bullicioso, venía a la luz pública», escribió con ironía Alba (1916), p. 19. Sobre la Asociación y el arancel, véase Pan-Montojo (2007), p. 102. Sobre la Liga Agraria, véase también Martín-Albo (2016).

↩︎ 20. El Día , 5 de noviembre de 1887. Bayo era un terrateniente y banquero madrileño que había sido diputado y senador conservador y fue nombrado senador vitalicio en 1891. Era miembro de la Asociación de Agricultores de España, a la que representó en una de las sesiones orales de la Información agraria.

↩︎ 21. La composición de la Junta en El Imparcial , 13 de diciembre de 1887. Fue Claudio Moyano, nombrado presidente honorario, quien propuso como vicepresidentes a los diputados castellanos Germán Gamazo, liberal, y José Muro, republicano.

↩︎ 22. Varela Ortega (1977), p. 278.

↩︎ 23. Sánchez de Toca (1887), p. 382 y ss. Joaquín Sánchez de Toca, conservador de la facción pidalista por entonces, fue un activo miembro de la Junta directiva desde el principio y el coautor, con Germán Gamazo, de la famosa enmienda a los Estatutos de la Liga de mayo de 1890 que determinó la salida de Bayo, según la versión de éste último; El Imparcial , 3 de septiembre de 1890.

↩︎ 24. La prensa prestó atención a estas manifestaciones y les proporcionó notable cobertura. Sobre la Liga y las movilizaciones agrarias, aparte de Alba (1916), véase Varela Ortega (1977), Serrano Sanz (1987), Florencio Puntas (1994), Carasa et al . (1996), Cabrera y del Rey (2002), Calvo Caballero (2003), Planas (2003-04), Sanz Lafuente (2005) y Martín-Albo (2016).

↩︎ 25. El Liberal , 5 de diciembre de 1887. «Predomina ahora en todos los círculos y sobre todos los asuntos la cuestión económica. Reunión de ganaderos, Liga agraria, junta de agricultores, información agrícola oficial…» decía El Imparcial , 6 de diciembre de 1887.

↩︎ 26. DSCD, 19 de enero de 1887, n.º 3, Apéndice 1º.

↩︎ 27. DSCD, 19 de enero de 1887, n.º 3. Ese año también la cuestión arrocera mostró su potencial para dividir al bloque gubernamental. En diciembre de 1887 diputados de la mayoría y la oposición presentaron juntos una Proposición para establecer un recargo arancelario transitorio sin fecha de finalización y la obligación de que en las compras públicas solo se aceptase arroz nacional, que fue votada y derrotada en febrero del año siguiente. La encabezaba un diputado conservador, Bernabé Danvila, y la firmaban otros tres conservadores, junto a tres liberales. DSCD, 9 de diciembre de 1887, n.º 6, Apéndice 7º.

↩︎ 28. DSCD, 23 de mayo de 1887, n.º 96, Apéndice 3º. Se aclaraba que no se aludía a los cereales porque había una Proposición en el Senado sobre el tema (la de Polo de Bernabé antes citada).

↩︎ 29. DSCD, 10 de diciembre de 1887, n.º 12, Apéndice 1º. «Es un hecho bien notorio la crisis general agrícola y ganadera…». Como no se llegó a discutir, Toreno presentó el 23 de junio de 1888 una enmienda a los presupuestos de 1888-89 pidiendo el mismo aumento de derechos, que fue votada nominalmente y rechazada. Un año después, en junio de 1889, solicitó Allendesalazar la reproducción de la Proposición original.

↩︎ 30. Reunión del círculo liberal-conservador. La Monarquía , 24 de octubre de 1887. La Monarquía , 1 de diciembre de 1887. La prensa gubernamental arremetió contra el «oportunismo» de Cánovas por usar los males de la agricultura para hacer política, La Iberia , 5 de diciembre de 1887. Pero otros, como El Liberal , veían «gravísima» la situación del Gobierno ante la amenaza de que se organizara una coalición en favor de la agricultura con los conservadores, los reformistas, los gamacistas, los catalanes y «muchos senadores y diputados que antes que electores son agricultores», 5 de diciembre de 1887.

↩︎ 31. La primera, en DSCD, 12 de diciembre de 1887, n.º 6, Apéndice 6º. Para subrayar la importancia de la Proposición la firmaban con Cánovas algunos de los principales dirigentes del partido: Silvela, Toreno, Villaverde, Campo-Grande, Cos-Gayón y el marqués de Pidal. La segunda, en DSCD, 7 de diciembre de 1887, n.º 6, Apéndice 14º. La crisis agraria era ya el tema del momento. El posibilista por Alicante Maissonnave, que había sido ministro en la República, pidió al Gobierno el 7 de diciembre un amplio debate sobre el tema por «el movimiento que se advierte en la opinión pública», DSCD, 7 de diciembre de 1887, n.º 6.

↩︎ 32. DSCD, 9 de enero de 1888, n.º 20. Claudio Moyano había pedido en diciembre de 1888 en el Senado que se reprodujera el dictamen sobre la solicitud de recargar los granos de Polo de Bernabé. Esto planteó un conflicto de competencias entre ambas cámaras, que dio origen a un agrio debate en el Congreso entre Cánovas y Sagasta sobre cuestiones constitucionales, demostrativo, por la personalidad de los intervinientes, de la importancia que ambos partidos daban entonces a la cuestión agraria. DSCD, 6 de diciembre de 1887, n.º 5.

↩︎ 33. DSCD, 17 de febrero de 1888, n.º 48. La Exposición se presentó de nuevo al año siguiente, DSCD, 16 de marzo de 1889, n.º 71. Liga Agraria (1888), pp. 23 y ss. Acabada la asamblea, la directiva encargó a Germán Gamazo, José Muro, Apolinar de Rato, Joaquín Sánchez de Toca y Rafael Fernández Soria (dos diputados de la mayoría, un conservador, un republicano y un técnico) una exposición dirigida a las Cortes, que recogiese las principales conclusiones, un diagnóstico sobre la crisis y una propuesta de remedios. Del documento se hicieron varias ediciones y ha sido calificado como «un auténtico programa reformador». Vallejo Pousada (2001), p. 340n.

↩︎ 34. «La protección aduanera no remediará por sí sola nuestra crisis agraria, si no va secundada por rebajas en los impuestos que gravan a la agricultura», decía Sánchez de Toca (1887), p. 289, uno de los redactores de la Exposición de la Liga. La historiografía actual coincide en el elevado gravamen que soportaba la agricultura de la época. Véase Vallejo Pousada (2001), pp. 357 y ss.

↩︎ 35. El Imparcial , 21 de febrero de 1888. Los periódicos de oposición hablaron de «victoria de Pirro», La Época , 21 de febrero de 1888; mientras, la prensa ministerial pedía la reconciliación , La Iberia , 21 de febrero de 1888. El mismo día de la elección, el 20 de febrero, se votó la enmienda del conservador Danvila sobre arroces. Fue derrotada por 156 votos contra 61, aunque, prueba del potencial poder de división de la cuestión agrícola, arrastró votos de valencianos liberales y los reformistas.

↩︎ 36. DSCD, 20 de febrero de 1888, n.º 51, la votación sobre los arroces, y DSCD, 10 de marzo de 1888, n.º 68, la pregunta del conde de San Bernardo.

↩︎ 37. Se decidió allí enviar sendas cartas reivindicativas a la reina regente y a las Cortes. En el Parlamento, un Sagasta furioso, en debate con el republicano Muro, que había acudido al meeting, interpretó la primera carta como «acudir al Trono en queja de las Cortes», esto es, como una desautorización del legislativo, lo que le llevó a increpar a sus correligionarios. DSCD, 19 de abril de 1888, n.º 97.

↩︎ 38. DSCD, 23 de junio de 1888, n.º 147, Apéndice 5º.

↩︎ 39. DSCD, 26 de junio de 1888, n.º 149, p. 4659. Sobre la significación de Moret y López Puigcerver como miembros prominentes de la Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas, Serrano Sanz y Sabaté (2020).

↩︎ 40. DSCD, 23 de junio de 1888, n.º 147, Apéndice 5º.

↩︎ 41. El Imparcial , 8 de diciembre de 1888. Los periódicos de oposición estaban exultantes: «La lucha entre los diputados de la mayoría ha sido un bochorno para el Gobierno», decía La Monarquía , 8 de diciembre de 1888; mientras, La Época hablaba de: «Fracaso de la política liberal», 9 de diciembre de 1888. Venancio González había explicado su programa económico en el Senado unos meses antes, a cuenta de una alusión personal, DSS, 18 y 19 de abril de 1888. Para La Época llevaba «once años de oposición a la cartera», 11 de diciembre de 1888.

↩︎ 42. Pirala (1905), tomo II, p.133 y ss.

↩︎ 43. Maura (1919), tomo I, p. 95.

↩︎ 44. Serrano Sanz (1987), pp. 100 y ss.

↩︎ 45. Liga Agraria (1889), p. 8.

46. Las directrices de Sagasta son inequívocas: «Yo conjuro a todos, y el primero a mi distinguido amigo el Sr. Gamazo, yo conjuro a todos los liberales a la unión». DSCD 22/5/1889, n. 113, p. 3081.

↩︎ 47. Sagasta se lo agradeció porque «no hay vida ni disciplina posible en los partidos, si cada cual ha de poner sus ideas, o sus intereses o sus deseos por encima de su partido y en daño y desprestigio del Gobierno que lo dirige». DSCD 22/5/1889, n.º 113, p. 3089.

↩︎ 48. El Imparcial , 23 de mayo de 1889.

↩︎ 49. Pirala (1905), tomo II, p 196.

↩︎ 50. La enmienda original decía: «Se autoriza al Gobierno para proceder, oídos los informes que estime necesarios, a la revisión de los aranceles de aduanas, con el fin de fortalecer los ingresos del Tesoro y asegurar el mercado nacional a los productos de España y sus provincias y posesiones ultramarinas, sin perjuicio de las concesiones a que la reciprocidad nos obligue si, denunciados los tratados de comercio vigentes, se entablaren negociaciones para celebrar otros. Los nuevos aranceles quedarán promulgados en los cuatro primeros meses de 1891». DSCD, 18 de junio de 1890, n.º 191, Apéndice 1º. La que finalmente se aprobó decía: «Se autoriza al Gobierno para que, en vista del resultado de la información que se está practicando, pueda revisar los aranceles de aduanas modificando las disposiciones vigentes en el sentido que convenga a los intereses nacionales». DSCD, 21 de junio de 1890, n.º 192. La fórmula la toma Gamazo, y así lo explica, de un libro que estaba en prensa, cuyo autor no cita. Alba (1916) afirma que es Joaquín Sánchez de Toca y otros autores le han seguido en el error. En realidad, se trataba de su hermano, Mariano Sánchez de Toca, que firma el libro con su título nobiliario, marqués de Toca (1890). La fórmula en p. XII.

↩︎ 51. Serrano Sanz (1987), pp. 114 y ss. El informe y el voto particular de Moret en VV.AA. (1890-91).

↩︎ 52. Los datos proceden de Díez Minguela et al . (2018).

↩︎ 53. Los datos provienen del Servicio Agronómico, disponibles en Barquín (2002).

↩︎ 54. Los datos de superficie, solo disponibles para olivo y vid a partir de ese año, provienen de las Estadísticas Históricas de la Producción Agraria Española del Grupo de Estudios de Historia Rural (1991).