1. Introducción: la transición demográfica

Podemos definir la transición demográfica como el paso de una situación estacionaria con un elevado número de hijos por familia, lo que Louis Henry denominó fecundidad natural (Henry, 1961), a una nueva situación estacionaria, donde el número de hijos por familia se sitúa en medias muy inferiores debido al control voluntario de la fecundidad, es decir, fecundidad controlada (Walle, 1992). Durante este período de transición, las sociedades rompieron con su pasado y cambiaron su mentalidad respecto de la sexualidad, la vida y la muerte (Aries, 1980). La transición demográfica está en el origen de la transformación de la economía familiar y del envejecimiento poblacional (Bavel, 2004).

Mason (1997) clasifica las distintas teorías explicativas de la transición demográfica en cuatro grupos, en función de las posibles causas que justificaron su comienzo. Todas estas explicaciones han sido constatadas empíricamente en algunos lugares y, sin embargo, no han podido ser constatadas en otros contextos. Además, estos grupos no son cerrados, por lo que sus explicaciones pueden coexistir y complementarse. Los cuatro grupos de teorías son:

a) Teoría clásica de la transición demográfica. Sus primeros esbozos fueron planteados por Thompson (1929) y por Landry (1934), pero fueron Notestein (1945) y Davis (1945) los que la desarrollaron. Esta teoría justifica la caída de la fecundidad como una respuesta a la caída de la mortalidad infantil, que condujo a las familias a elegir entre aceptar un tamaño familiar superior al de las generaciones precedentes o ajustar su tamaño mediante el control de la fecundidad. Para Davis (1963), cuando las familias comenzaron a experimentar la tensión económica causada por la supervivencia de muchos niños, su primera respuesta fue limitar el número de nacimientos o mandar a estos niños a trabajar como sirvientes. Además, atribuye la caída de la mortalidad y de la fecundidad a los cambios sociales acontecidos con la industrialización y urbanización. Esta argumentación presenta, en general, confirmación empírica en los países occidentales (Coale & Watkins, 1986), así como en Portugal (Bandeira, 1996), con algunas excepciones regionales. Por ejemplo, en el noroeste portugués existe una débil correlación entre la caída de la fecundidad y la industrialización (Amorim, 1998). En cualquier caso, el hecho de detener la fecundidad antes de completar el ciclo fértil podría haber permitido a las familias reemplazar a los niños que fallecían de darse el caso (Walle, 1986), garantizando así el tamaño familiar deseado.

b) Teoría de los flujos de riqueza. Esta teoría, expuesta por Caldwell (1982), atribuye la caída de la fecundidad a los cambios experimentados en el interior de la familia, que se habría vuelto más nuclear. Sin embargo, esta nuclearización no se cumple en el caso de Asia oriental (Mason, 1997).

c) Teoría neoclásica microeconómica de la fecundidad. Basada en las propuestas de Becker (1960) y Schultz (1974), esta teoría hace hincapié en tres factores: el coste de los niños, los ingresos familiares y la obligación de elegir entre más niños o más bienes materiales; es, por tanto, una teoría económica, donde los matrimonios deben elegir en qué invierten sus ingresos conociendo los costes de los niños. Lucas (2002) argumenta que las familias escogieron tener menos niños, pero con mayor capital humano desde el momento en que observaron que los rendimientos del capital humano aumentaban.

d) Teoría de la difusión de las ideas. Fundamentada en Cleland y Wilson (1985), esta teoría considera que la causa principal de la transición demográfica fue la difusión de nuevas normas sociales e información sobre el control de la fecundidad. Estos autores proponen que la clave de los cambios en la fecundidad hay que buscarla en los cambios de mentalidad que condujeron a la aceptación del control de la fecundidad (Bengtsson & Dribe, 2014). Freedman y Berelson (1976) argumentaron que los países con fuertes sistemas de planificación familiar tuvieron una transición rápida; sin embargo, otros estudios han relativizado estos efectos (por ejemplo, Pritchett, 1994).

En este artículo, vamos a analizar la transición demográfica en tres de las islas de las Azores centrándonos en la teoría clásica y en la teoría de la difusión de las ideas.

Por más que se ha intentado, la transición demográfica no puede ser explicada con una única teoría unificada a escala mundial sin tener en cuenta las peculiaridades regionales, que requieren de análisis regionales y en pequeñas áreas para validar las distintas teorías. Hirschman (2001) advierte de que no existe una teoría de la transición demográfica universal y unilineal. Los modelos tienden a ser demasiado simplistas. Las fuerzas que empujaron la transición tuvieron múltiples y contradictorios efectos. En cualquier caso, la transición demográfica es un proceso global que ha afectado, en mayor o menor medida, a todos los países (Reher, 2004).

La transición demográfica en Portugal y España presenta algunas características diferenciales debidas al contexto político, económico y social. La legislación vigente prohibió el uso de la contracepción durante largos períodos, hasta ser despenalizada definitivamente en el último cuarto del siglo xx. Esta normativa entorpeció el acceso de las mujeres ibéricas, especialmente las residentes en áreas aisladas, a los métodos anticonceptivos sintéticos, e incluso obstaculizó el acceso a la información sobre su existencia y uso (Lucas, Beltrán y Martínez García, 1987). Debido a ello, los métodos empleados para controlar la fecundidad fueron fundamentalmente métodos «naturales» gratuitos (Santow, 1995), libremente accesibles, como son el coitus interruptus, la abstinencia, el lavado vaginal, los pesarios y las esponjas (McLaren, 1992).

El objetivo de este artículo es analizar las diferencias en el desarrollo de la transición demográfica entre las comunidades rurales de tres islas, próximas entre ellas y aisladas de los continentes europeo y americano. Por lo tanto, estamos ante un experimento natural histórico en el que unas poblaciones relativamente aisladas se enfrentan a un proceso social común, la transición demográfica, pero su punto de partida es diferente en cada isla en función de la presión poblacional y las condiciones geográficas y socioeconómicas (otros factores como el clima o el contexto político presentan características similares).

Nuestra hipótesis de partida es que existieron diferencias en el desarrollo de la transición demográfica en función de la presión poblacional (vinculada a la realidad económica), así como en la difusión de las estrategias de control de la fecundidad en función del aislamiento relativo de las islas. Es un artículo innovador, dado que por primera vez compara el proceso de transición demográfica en el muy largo plazo en unas comunidades relativamente aisladas (pequeñas islas atlánticas), pero comunicadas entre sí, donde, por lo tanto, pudo existir un proceso de difusión de nuevas ideas y técnicas contraceptivas ¿Fueron las islas más aisladas las últimas en desarrollar la transición demográfica? Por ejemplo, en la isla de Flores, una de las más aisladas del archipiélago, la gripe española llegó varios años más tarde que al resto del mundo. Este artículo también es innovador en comparar islas europeas para el análisis de un experimento natural a nivel histórico a partir de la recolección de datos parroquiales individuales y su laborioso proceso hasta convertirlos en trayectorias de vida.

2. El análisis de la transición demográfica en Portugal a partir de microdatos y la presión poblacional

La transición demográfica en Europa ha sido analizada desde múltiples perspectivas en función de los objetivos buscados y de los datos disponibles. Los estudios con datos agregados, procedentes de censos y publicaciones gubernamentales, permitieron conocer las etapas de la transición demográfica y su evolución. Fue a partir de la segunda mitad del siglo xx cuando los estudios sobre este período histórico vivieron un segundo boom por el empleo de trayectorias de vida. Con esta nueva perspectiva, los investigadores pudimos sumergirnos en las familias y comprender la transición desde la perspectiva del individuo. El método de reconstrucción de familias (Fleury & Henry, 1956), u otros métodos vinculados a la conversión de los registros parroquiales en trayectorias de vida, comenzaron a aplicarse a localidades ibéricas en los años sesenta. Desde entonces, en la mayoría de los países occidentales se han desarrollado grandes bases de datos a partir de censos y archivos eclesiásticos. En el caso de España y Portugal, su desarrollo tuvo su punto álgido en los años noventa del siglo xx y la primera década del xxi con nuevas y extensas áreas geográficas. De hecho, la mayor base de datos europea de trayectoria de vidas (con más de dos millones de individuos) ha sido desarrollada para Portugal, y esta investigación se nutre de ella. El método utilizado para construir la base de datos portuguesa es la reconstituição de paróquias que parte de las mismas fuentes y de algunos de los objetivos del método de reconstrucción de familias, pero presenta fines más ambiciosos. Los trabajos cuantitativos sobre el comportamiento demográfico de los habitantes de las islas Azores tienen su origen en la década de los noventa (Rocha, 1991; Amorim, 1993; Bandeira, 1996).

Recientemente, Palma, Reis y Zhang (2020) han estudiado la evolución de la población portuguesa desde 1527 a 1864 a partir de datos censales y similares, pero sin tomar en consideración el caso de las Azores. Este artículo puede ayudarnos a conocer la evolución del distrito de Horta en el muy largo plazo, siendo complementario al caso del Portugal continental.

Los experimentos naturales a partir de microdatos poblacionales históricos son poco comunes, a pesar de su utilidad para conocer el efecto de variables concretas (Diamond & Robinson, 2010). En el caso de las islas seleccionadas, la variable que difería entre las islas era la presión poblacional, fruto del crecimiento poblacional histórico, que habría condicionado el comportamiento demográfico, al menos, hasta las grandes emigraciones del siglo xix. Para este estudio, definimos presión poblacional elevada como el hecho de haber alcanzado un máximo poblacional histórico, por lo que más individuos dependen de los limitados recursos naturales de la isla para su supervivencia. La elevada presión poblacional está en el origen de algunos comportamientos demográficos. Thomas Malthus (1798) afirmó que históricamente, cuando se producía una situación de alta presión poblacional, se tendía a acceder al matrimonio a edades más avanzadas y a incrementarse la tasa de soltería, lo que permitía tener mayor capacidad económica y reducir la fecundidad.

Los experimentos naturales con microdatos poblacionales históricos en situaciones de distinta presión poblacional no son completamente nuevos. Han sido utilizados para comparar el comportamiento demográfico entre los colones franceses del Canadá y los residentes en Francia (Charbonneau, 1975) o entre localidades repobladas tras la expulsión de los moriscos y localidades de cristianos viejos (Marco Gracia, 2020).

3. Las islas estudiadas: fuentes y metodología

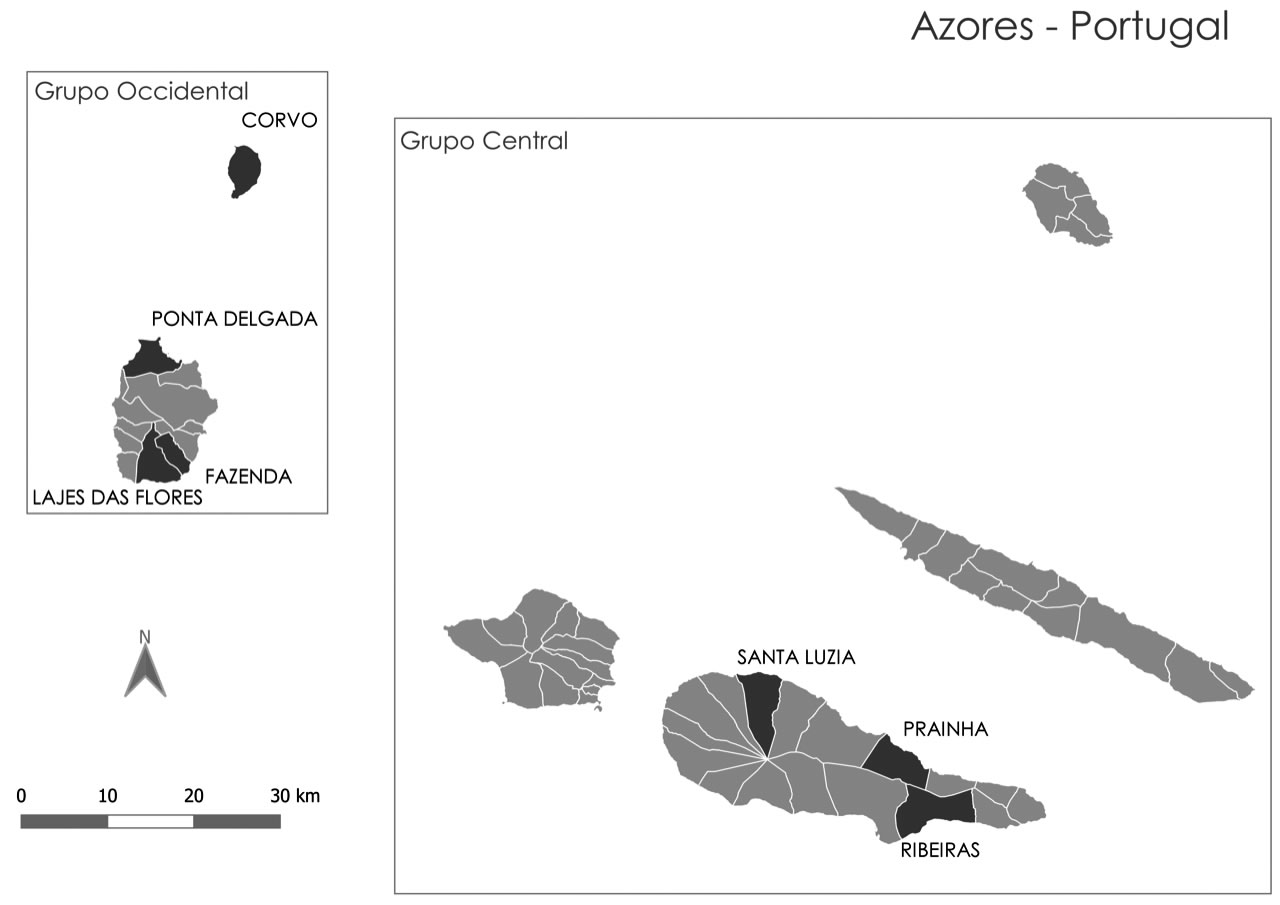

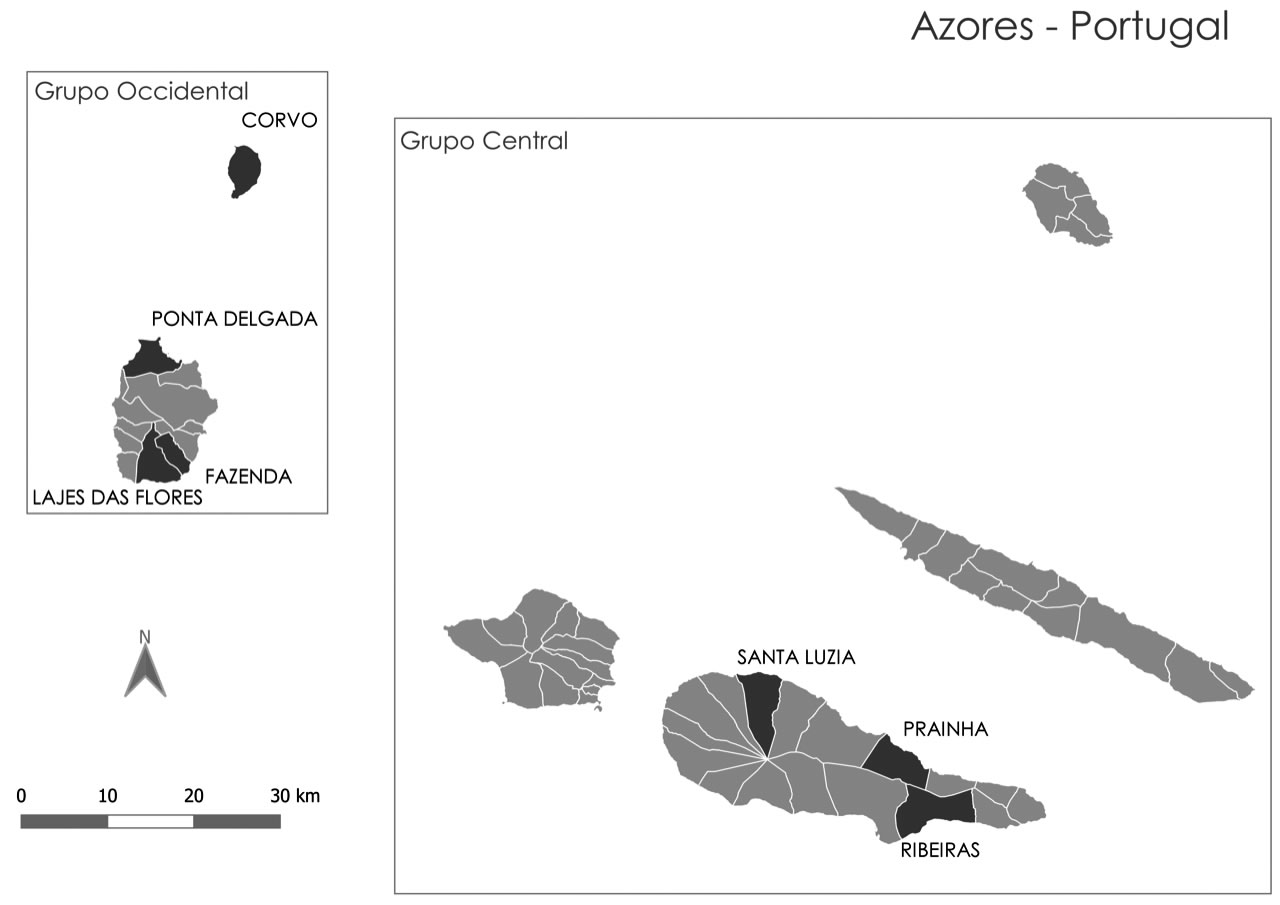

Este artículo estudia seis parroquias de las islas Azores que se ubican en tres islas (véase Figura 1) a partir del análisis de sus archivos parroquiales (libros de bautismo, matrimonio y defunción), los libros de expósitos y la documentación sobre pasaportes concedidos. Las tres islas son Corvo, Flores y Pico. La isla de Corvo cuenta con una única parroquia y 8.218 individuos (disponemos de registros a partir de 1714). La isla de Flores ha sido estudiada a partir de dos de las localidades de la isla: Lajes das Flores, con 15.908 individuos (a partir de 1757), y Ponta Delgada, con 17.311 individuos (a partir de 1675). Las localidades de Lajes das Flores y Fazenda se separaron como dos entidades independientes a partir de 1919. En 1823, Lajes das Flores había sufrido una primera partición con la creación del ayuntamiento de Lajedo. Finalmente, la mayor de estas tres islas, Pico, ha sido analizada a partir de tres parroquias representativas: Santa Luzia (en São Roque do Pico), con 7.813 individuos (a partir de 1666), Prainha (en São Roque do Pico), con 12.583 individuos (a partir de 1664), y Ribeiras (en Lajes do Pico), con 15.275 individuos (a partir de 1717). En total se han analizado 8.218 individuos para la isla de Corvo, 33.219 para la isla de Flores y 35.671 para la de Pico.

Las localidades de Pico fueron escogidas por las diferencias en recursos y por su ligación al mar. Ribeiras es una comunidad con una elevada proporción de pescadores y marineros, pero con pequeñas franjas de buenas tierras disponibles. Prainha dispone de mayor extensión de buenas tierras agrícolas y una reducida comunidad de marineros, y Santa Luzia presenta una fuerte vinculación al mar y unos terrenos agrarios donde destaca la presencia de viñas e higueras. En Flores, tanto Lajes das Flores-Fazenda como Ponta Delgada poseen terrenos agrícolas de alta productividad y son localidades ligadas al mar.

Usando el mapa estadístico del año 1883, publicado por la Imprensa Nacional, podemos conocer el valor medio per cápita en réis de las propiedades inmobiliarias (viviendas y tierras) que disponían las familias (Amorim, 2019a) y, a partir de él, conocer el rendimiento colectivo. El valor de la propiedad inmobiliaria era aproximadamente veinte veces el valor del rendimiento colectivo de estas propiedades, de acuerdo con las notas de 1867 de António José Vieira Santa Rita, gobernador civil del distrito autónomo de Horta. Los valores de rendimiento colectivo han sido calculados teniendo en cuenta únicamente a los residentes, es decir, excluyendo a los individuos que no residían en las parroquias de estudio, pero que disponían de propiedades en ellas.

FIGURA 1

Ubicación de las parroquias estudiadas en las Azores

Fuente: elaboración propia.

Para poder comparar más fácilmente las distintas parroquias, en la Tabla 1 hemos asignado valor 100 al rendimiento colectivo de la riqueza inmobiliaria por persona en la isla de Pico, y hemos calculado el valor proporcional para el resto de las parroquias e islas. Entre los resultados más interesantes podemos destacar los valores claramente más bajos en la isla de Pico que en Flores (145) y Corvo (196). Los bajos rendimientos posiblemente son el reflejo de la elevada presión poblacional en Pico. Santa Luzia era la localidad con los individuos con menos propiedades inmobiliarias. Esto se debía a que parte de las propiedades de la isla de Pico pertenecían a grandes fortunas y propietarios residentes en la ciudad de Horta (isla de Faial). Si tomamos en consideración que una familia de seis personas precisaba de un rendimiento colectivo por un valor de aproximadamente 18$000 réis para poder mantenerse (lo que equivaldría a 7,66 veces el valor medio per cápita en Pico), podemos concluir que los residentes en el antiguo distrito de Horta en las Azores, y especialmente en Pico, poseían unos niveles de vida próximos a los niveles de subsistencia. La situación en las islas estudiadas no difería, en gran medida, de la situación en Portugal. El país presentaba una producción y unos rendimientos per cápita inferiores al resto de los países de Europa occidental durante el siglo xix, después de una situación de relativa bonanza durante el siglo xviii1.

TABLA 1

Valor medio per cápita del rendimiento colectivo de las propiedades inmobiliarias en Islas Azores, 1883 (en réis y en comparación con Pico)

| Réis | Valor (Pico=100) | Réis | Valor (Pico=100) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Pico | 2$350 | 100 | Flores | 3$400 | 145 |

| Prainha | 2$437 | 104 | Lajes das Flores | 4$387 | 187 |

| Ribeiras | 1$404 | 60 | Ponta Delgada | 5$197 | 221 |

| Santa Luzia | 1$196 | 51 | Corvo | 4$602 | 196 |

Fuente: mapa estadístico de 1883 publicado por la Imprensa Nacional.

Como hemos comentado, a partir de los registros parroquiales de bautismos, matrimonios y defunciones, hemos obtenido datos genealógicos sobre las seis localidades citadas2. Estos datos pueden ser unidos a otras fuentes complementarias, como la información de los pasaportes sobre migraciones legales o los datos sobre el abandono de niños en el área de estudio (Rocha & Amorim, 2018). Mientras en algunas localidades no existían instituciones que recogieran a los niños abandonados, como es el caso de la isla de Corvo (Amorim, 2019a), en otras áreas, como las localidades de la isla de Flores, las tasas de expósitos fueron elevadas, como veremos más adelante. En Pico existen amplias diferencias en el número de expósitos constatados en función de la localidad (Amorim, 2016: 50). Las elevadas tasas de expósitos influyen fuertemente en los análisis de fecundidad en el área de estudio y en las tasas de mortalidad infantil.

Como podemos observar en la Figura 2, disponemos de información censal sobre la población portuguesa a partir de 1864 (fecha del primer censo moderno). A partir de la información censal podemos conocer el número de habitantes registrados en cada una de las localidades. Dado que consideramos que la evolución de la natalidad hasta mediados del siglo xix (antes de la intensificación de las emigraciones internacionales) es un buen indicador de la tendencia de la evolución poblacional, hemos agregado a la Figura 2 la evolución de la natalidad en las localidades estudiadas agrupada por islas a partir de 1715 (1757 en el caso de la isla de Flores por algunos problemas de registro en Lajes das Flores antes de ese año). Al comparar las islas de Pico y Flores, podemos comprobar que en Flores el aumento del número de bautismos durante la primera mitad del siglo xix fue más intenso, por las diferencias en fecundidad entre estas islas, aspecto que analizaremos en las siguientes secciones. A finales del siglo xx se produjo una convergencia en el número de habitantes de Pico y Flores como consecuencia de la caída poblacional en Pico.

FIGURA 2

Islas Azores (1715-2005): Evolución de la población y los bautismos en las localidades de estudio

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional (www.csarmento.uminho. pt/site/s/porgener/page/inicio).

Al comparar la evolución poblacional de estas islas con el Portugal continental (Palma, Reis & Zhang, 2020) podemos comprobar que estas islas siguen unos patrones similares al continente, pero con algunas diferencias. Mientras el relativo estancamiento del crecimiento poblacional portugués de principios del siglo xviii presentó una tendencia creciente alrededor de la década de 1750, en las islas estudiadas hubo que esperar hasta bien entrada la segunda mitad del siglo para tomar la tendencia ascendente. De igual modo, mientras la población de Portugal seguía creciendo en la década de 1840, la población de estas islas comenzó a decrecer –y no dejó de hacerlo durante décadas– como consecuencias de las emigraciones.

Para el análisis de los datos recolectados, vamos a utilizar una estadística descriptiva que incluye medias, porcentajes y tasas comúnmente utilizadas en el análisis demográfico (Livi Bacci, 1990). Los datos serán analizados a nivel familiar (por islas) o a nivel de localidad, en función de sus características y de las diferencias internas en las islas. Para algunas de las figuras, hemos restringido el análisis al estudio de las familias completas, que son las familias en las que ambos cónyuges cumplieron más de 49 años, conocemos su fecha de matrimonio, tuvieron al menos un hijo, conocemos la fecha de nacimiento de todos sus hijos y la fecha de muerte del primer progenitor fallecido. Para el período 1750-1949, contamos con 261 familias completas en Corvo, 493 en Flores y 1.438 en Pico.

4. Comportamientos comparados de nupcialidad

En la Figura 3 hemos comparado la edad media de acceso al primer matrimonio entre las islas en función de la fecha en que se contrajo matrimonio. En un contexto de fecundidad natural como el período pretransicional, esta variable es decisiva dado que indica el inicio de la fecundidad. Nos hemos centrado en el estudio de las mujeres, porque es su ciclo fértil el que condiciona la fecundidad marital. En la isla de Flores, observamos que las mujeres contraían matrimonio a edades muy jóvenes. En 1820 la edad media al matrimonio entre las mujeres de Flores se situaba en torno a los 22 años, tendía a aumentar hasta situarse por encima de los 28 años en la década de 1870 y se reducía a partir de ese momento. En el caso de los hombres, no incluidos en la figura, la edad media tendió a situarse por encima de los treinta años.

En la isla de Corvo la edad media de casamiento, de mujeres y hombres, fue superior a la de Flores. Entre 1790 y 1840 las mujeres contraían su primer matrimonio próximas a los 24 años, y se elevaba la edad media a partir de ese momento. La casuística interna de la isla de Pico es más variada, pero, en líneas generales, hasta finales del siglo xx presentaba las mayores edades medias de acceso al matrimonio entre las islas analizadas, tanto en mujeres como en hombres.

Por lo tanto, los dos casos más extremos de nuestro análisis son la isla de Pico (por su elevada edad media) y la de Flores (por lo contrario). En la Figura 4 hemos constatado, utilizando la mediana, las importantes diferencias entre ellas en la edad media de acceso al matrimonio de las mujeres. Mientras en Flores, en 1770, la edad media al matrimonio se situaba en 22 años, en Pico sobrepasaba los 27 años. Estas diferencias se mantuvieron en el tiempo durante la mayor parte del siglo xix. A partir de 1840 comenzó una tendencia a la convergencia con Pico que afectó tanto a la isla de Flores como a Corvo. La elevada edad de matrimonio de la década de 1860 podría ser el reflejo de la salida masiva de emigrantes jóvenes de las Azores, lo que condicionó el mercado matrimonial local. Estas diferencias en la edad de acceso al matrimonio, como veremos más adelante, afectaron a la fecundidad marital y condicionaron el crecimiento poblacional y, en el largo plazo, la presión poblacional.

FIGURA 3

Islas Azores (1700-2019): Edad media de acceso al matrimonio de las mujeres, por año de matrimonio

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional (www.csarmento.uminho. pt/site/s/porgener/page/inicio).

La edad media de acceso al matrimonio en los últimos siglos, tanto en hombres como en mujeres, también ha presentado gran variabilidad en el conjunto de Portugal; son especialmente destacables las diferencias entre norte y sur (Botão Rego et al., 2016). Los patrones de nupcialidad en estas islas de las Azores se asemejan más a los de las parroquias del norte del país, como Porto o Braga. Sin embargo, no podemos considerar que exista una conexión directa entre ambos, sino que una serie de factores, como la situación económico-laboral, la presión poblacional o factores culturales, han condicionado la edad de acceso al matrimonio en direcciones similares.

FIGURA 4

Islas Azores (1740-1989): Edad mediana de acceso al matrimonio de las mujeres de Pico y Flores, por año de matrimonio

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional ( www.csarmento).

Para comprender realmente la evolución de la población, la nupcialidad y la fecundidad, es necesario tener en cuenta las tasas de soltería definitiva. En la Tabla 2 hemos analizado a nivel parroquial el porcentaje de hombres y mujeres que fallecieron con más de cincuenta años sin haber contraído matrimonio. Verificamos que el celibato definitivo, especialmente el femenino, presenta unos porcentajes elevados. En los primeros 40 años del siglo xx alrededor de un tercio de las mujeres con más de 50 años morían sin haber contraído matrimonio (especialmente en Prainha y Santa Luzia). Este indicador evidencia que, en las zonas con mayor presión poblacional, la soltería definitiva sirvió como medida indirecta para reducir la fecundidad y el crecimiento poblacional.

TABLA 2

Islas Azores (1780-1939): Porcentaje de hombres y mujeres de más de cincuenta años fallecidos sin haber contraído matrimonio, por año y localidad de fallecimiento

| Períodos | Ribeiras | Prainha | Santa Luzia | Lajes das Flores | Ponta Delgada | Corvo | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1780-1819 | 8 | 15 | 5 | 11 | 7 | 14 | 11 | 19 | 14 | 17 | 6 | 14 |

| 1820-1859 | 8 | 16 | 14 | 26 | 7 | 7 | 9 | 22 | 10 | 19 | 4 | 9 |

| 1860-1899 | 7 | 19 | 15 | 31 | 12 | 28 | 10 | 16 | 11 | 35 | 8 | 21 |

| 1900-1939 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18 | 40 | 7 | 32 | 17 | 32 | 13 | 30 |

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional ( ).

5. Comportamientos comparados de fecundidad

Para analizar las diferencias en fecundidad, únicamente vamos a tener en cuenta las familias completas (que hemos descrito previamente). En el caso de las personas nacidas a partir de 1930 nos hemos asegurado de que sus datos sean correctos y que continuaron siendo residentes en el área de estudio durante todo su ciclo fértil.

En la Tabla 3 hemos estudiado algunos indicadores clásicos de la fecundidad en función de la isla de residencia y el período: las tasas de fecundidad legítima por grupo de edad de la madre, la descendencia teórica DT (el número de hijos que cada mujer tendría si su ciclo fértil fuese de los 20 a los 49 años) y la descendencia efectiva DE (el número real de hijos que tuvo), así como la edad de acceso al matrimonio. Hasta 1930 la descendencia teórica (DT) de Corvo fue la más elevada (excepto en Flores en 1790-1829).

Antes de 1870, el número de hijos (DE) fue superior en las islas de Flores y Corvo que en Pico. En este contexto tradicional de fecundidad natural, la edad de acceso al matrimonio de las mujeres y los intervalos intergenésicos condicionaron la fecundidad marital, de modo que los resultados obtenidos son consecuencia de la edad de matrimonio.

Gracias al trabajo de campo, conocemos que a principios del siglo xx el período de lactancia era más largo en la isla de Pico que en las otras dos islas. Posiblemente, este comportamiento tradicional tiene orígenes históricos, lo que se refleja en intervalos intergenésicos más extensos en Pico. La elevada presión poblacional en esta isla se vio reflejada, por consiguiente, en la situación económica de sus habitantes como en su comportamiento demográfico. Entre los matrimonios contraídos en las tres últimas décadas del siglo xix, el aumento de la edad de acceso al matrimonio provocó que también aumentase el número de parejas que no pudieron tener descendencia.

TABLA 3

Islas Azores (1790-1959): Tasas de fecundidad legítima por grupos de edad de la mujer (por cada mil mujeres), descendencia teórica, descendencia efectiva y edad de acceso al matrimonio de las mujeres, por isla y período

| Grupos de edad - Mujeres | Edad | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | DT | DE | media mujeres |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Matrimonios entre 1790 y 1829 | ||||||||||

| Corvo | 388 | 371 | 352 | 318 | 211 | 38 | 8,4 | 5,1 | 26,8 | |

| Pico | 310 | 355 | 347 | 341 | 280 | 177 | 27 | 7,6 | 5,0 | 28,0 |

| Flores | 317 | 408 | 405 | 385 | 347 | 212 | 29 | 8,9 | 6,5 | 24,1 |

| Matrimonios entre 1830 y 1869 | ||||||||||

| Corvo | 414 | 406 | 417 | 400 | 263 | 49 | 9,7 | 6,7 | 26,7 | |

| Pico | 300 | 380 | 340 | 321 | 280 | 163 | 23 | 7,5 | 5,0 | 28,1 |

| Flores | 345 | 389 | 381 | 374 | 325 | 188 | 30 | 8,4 | 6,3 | 25,3 |

| Matrimonios entre 1870 y 1899 | ||||||||||

| Corvo | 438 | 452 | 446 | 409 | 231 | 18 | 10,0 | 6,1 | 29,4 | |

| Pico | 358 | 431 | 381 | 337 | 279 | 150 | 18 | 8,0 | 4,9 | 28,4 |

| Flores | 344 | 348 | 387 | 346 | 301 | 166 | 11 | 7,8 | 5,7 | 29,0 |

| Matrimonios entre 1900 y 1929 | ||||||||||

| Corvo | 433 | 393 | 327 | 257 | 107 | 16 | 7,7 | 5,0 | 26,9 | |

| Pico | 342 | 381 | 324 | 244 | 181 | 84 | 6 | 6,1 | 4,7 | 24,6 |

| Flores | 362 | 421 | 320 | 321 | 237 | 95 | 11 | 7,0 | 5,8 | 25,3 |

| Matrimonios entre 1930 y 1959 | ||||||||||

| Corvo | 283 | 186 | 83 | 80 | 19 | 0 | 3,2 | 2,4 | 24,6 | |

| Pico | 340 | 308 | 210 | 139 | 99 | 24 | 7 | 3,9 | 3,0 | 24,7 |

| Flores | 276 | 273 | 199 | 133 | 73 | 26 | 4 | 3,5 | 3,5 | 23,2 |

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional (www.csarmento.uminho.pt/site/s/porgener/page/inicio).

En la isla de Flores observamos tasas de fecundidad elevadas a finales del siglo xviii y principios del xix, con una ligera reducción en las siguientes décadas. Estas tasas son la consecuencia directa de la baja edad media de acceso al matrimonio analizada en el apartado anterior. De hecho, los aumentos en las tasas de fecundidad entre 1870 y 1899 en los grupos de edad 20-24 años y 25-29 años son una clara consecuencia de los cambios en la nupcialidad. Los comportamientos contraceptivos se hacen notorios a partir del período 1900-1929. Flores fue la primera isla analizada en reducir su fecundidad marital, pero su proceso de reducción fue moderado y alargado en el tiempo. En el período 1900-1929, en todas las islas podemos observar claramente el efecto del control de la fecundidad entre las mujeres que superan los 30 años, con especial fuerza en Pico. El distrito de Horta presentó una rápida reducción de la fecundidad con el comienzo de la transición demográfica, como hemos podido observar en la tabla. De hecho, Horta era el segundo distrito portugués (de un total de 21) con la menor tasa bruta de natalidad en el primer quinquenio del siglo xx (Bandeira, 1996), aunque el resultado podría estar afectado por el elevado número de migraciones. Nuestra metodología con microdatos nos permite esquivar el efecto de las migraciones.

FIGURA 5

Islas Azores (1800-1949): Duración media del ciclo reproductivo de las familias completas, por isla y período

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional (www.csarmento.uminho.pt/site/s/porgener/page/inicio).

Las grandes diferencias encontradas antes de 1840 en la edad de acceso al matrimonio de las mujeres rurales de Pico, Flores y Corvo tuvieron consecuencias en la duración del ciclo reproductivo. En un contexto de fecundidad natural los matrimonios tienen hijos durante todo el ciclo fértil de la mujer. En la Figura 5 hemos estudiado la duración media del ciclo reproductivo, desde el nacimiento del primer hijo hasta el nacimiento del último. Las mujeres de la isla de Pico presentan un ciclo reproductivo medio ligeramente menor que las mujeres de Flores –y, en menor medida, que las de Corvo– durante todo el siglo xix, lo que es una clara consecuencia de su mayor edad de acceso al matrimonio. Especialmente interesante es la duración del ciclo en los estados más avanzados de la transición demográfica, cuando las familias deciden cuándo desean detener su ciclo. Mientras las familias de Corvo y Pico redujeron su ciclo reproductivo medio hasta situarlo por debajo de los ocho años, incluso próximo a los seis años, las familias de Flores presentaban una duración del ciclo medio claramente superior.

FIGURA 6

Islas Azores (1750-1949): Edad media de las mujeres al primer y último hijo en las familias completas, por isla y período

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional (www.csarmento.uminho.pt/site/s/porgener/page/inicio).

En la Figura 6 podemos observar la edad media al primer y último hijo de las madres de las familias completas. La edad al primer hijo estaba condicionada por la edad de acceso al matrimonio. Las mujeres de la isla de Flores tenían su primer hijo antes que en el resto de las islas debido a su menor edad de acceso al primer matrimonio, lo que explica su ciclo reproductivo ligeramente más largo y su mayor fecundidad marital. La edad al último hijo fue similar en todas las islas y ligeramente superior a otras áreas, como, por ejemplo, el Bajo Miño (Amorim, 1998), Aranjuez (Reher & Sanz Gimeno, 2007) o el medio rural aragonés (Marco Gracia, 2018a). Estos resultados confirman que las familias analizadas, antes del comienzo de la transición de la fecundidad, no estaban controlando su fecundidad. Solamente a partir de 1870 se observa una ligera reducción de la edad al último hijo en todas las islas, que se intensificó en las siguientes décadas (especialmente, a partir de 1890).

FIGURA 7

Islas Azores (1780-1949): Intervalo intergenésico medio en las familias completas, por isla y período

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional (www.csarmento.uminho.pt/site/s/porgener/page/inicio).

Las diferencias de fecundidad entre las distintas islas no solamente fueron la consecuencia de distintas edades de acceso al matrimonio, sino que también existieron diferencias en los intervalos intergenésicos. La Figura 7 nos muestra el espaciado medio (en días) de los intervalos intergenésicos. Hasta bien avanzada la transición demográfica, el intervalo intergenésico medio fue superior en la isla de Pico que en Flores o Corvo. Como hemos señalado, estos intervalos están asociados a distintas prácticas de lactancia3, que podrían ser consecuencia de la mayor presión poblacional en Pico y servir como mecanismo para reducir su fecundidad. A su vez, estos largos períodos de lactancia podrían estar vinculados con la menor mortalidad infantil en la isla de Pico, al recibir los niños mayor alimentación y protección. Respecto de la transición demográfica, a partir de 1880-1899 existió una ligera tendencia a ampliar el intervalo temporal entre el nacimiento de los hijos, pero no fue hasta los hijos nacidos de los casados en los años 1940-1949 cuando estos intervalos se incrementaron enormemente, en especial en la isla de Flores por su menor edad media al primer hijo y su mayor ciclo reproductivo.

Por otro lado, al analizar la evolución del intervalo protogenésico (solo en las familias que tuvieron a su primer hijo a partir de los nueve meses siguientes a haber contraído matrimonio, para evitar que los embarazos prenupciales condicionen los resultados), no encontramos diferencias importantes en todo el período. Tampoco encontramos diferencias destacadas entre el período previo a la transición demográfica y la propia transición. El vínculo que unía el matrimonio y el nacimiento del primer hijo siguió vigente durante todo el período estudiado, y solo se alteró a partir de la segunda transición demográfica (Marco Gracia, 2018b).

Como hemos señalado, la edad al último hijo puede ser un buen indicador para detectar el control voluntario de la fecundidad, dado que la principal estrategia de control vinculada a la transición demográfica fue la detención definitiva de la fecundidad (Reher & Sanz Gimeno, 2007). En la Figura 8, hemos utilizado una metodología sencilla (Sanz Gimeno & González Quiñones, 2001) para detectar la detención definitiva de la fecundidad. Esta metodología analiza la evolución en el tiempo del porcentaje de mujeres que dejaron de tener hijos antes de una determinada edad, generalmente tres años antes de la edad media al último hijo en el período previo a la transición demográfica. Sin embargo, dada la elevada edad media al último hijo en las islas analizadas, vamos a aplicar, siguiendo la propuesta de Marco Gracia (2018a), un criterio más restrictivo al considerar el porcentaje de mujeres que dejaron de tener hijos antes de los 35 años. Este procedimiento nos permite testar la validez de la teoría de la difusión de las ideas en el área de estudio. En la Figura 8 podemos observar que la primera isla en presentar una tendencia ascendente en el número de mujeres que detuvieron su fecundidad fue Pico a partir de 1860; sin embargo, la tendencia solo supero el límite del 15% de las mujeres que dejaron de tener hijos antes de los 35 años (límite que nunca se superó en el período previo) a partir de 1890. Pico fue la isla en la que más se utilizó la estrategia de detención definitiva de la fecundidad hasta 1930-1939. En Flores y Corvo no encontramos una tendencia ascendente hasta, al menos, 1880, y no se supera el límite del 15% hasta 1890-1899 en el caso de Flores y 1900-1909 en el caso de Corvo. Estos resultados podrían deberse a que la isla de Pico estaba mejor conectada con Europa y Estados Unidos, donde desde hacía décadas se estaban expandiendo las ideas favorables al control de la fecundidad y sus conocimientos asociados. La detención definitiva se difundió rápidamente en las islas estudiadas, lo que concuerda con la teoría de la difusión de las ideas expuesta anteriormente.

FIGURA 8

Islas Azores (1800-1940): Porcentaje de mujeres que detuvieron su fecundidad antes de los 35 años en las familias completas, por isla y año de matrimonio

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional (www.csarmento.uminho.pt/site/s/porgener/page/inicio).

Además de la fecundidad dentro del matrimonio, debemos tener en cuenta la fecundidad ilegítima y los niños expósitos, dado que también afectan a la presión poblacional. En la Tabla 4 podemos observar el porcentaje que representaban los nacimientos ilegítimos y los niños expósitos sobre el total de los nacimientos. Las localidades analizadas presentan diferentes resultados, que tendieron a converger en el siglo xx. Los niveles más bajos de ilegitimidad y abandono se encontraban en la isla de Corvo, sin superar el 7% de hijos fuera del matrimonio en ningún período. Además, una parte importantes de los hijos ilegítimos eran consecuencia de padres que no habían podido casarse por estar esperando una dispensa matrimonial (Amorim, 2019b). Por el contrario, los niveles más altos de ilegitimidad se encontraban en Ponta Delgada (Flores), con niveles cercanos al 20% en el período 1830-1869. En la isla de Pico, son especialmente interesantes los casos de Prainha y Santa Luzia. En Prainha, encontramos los niveles de ilegitimidad más altos, que sobrepasan el 10% de hijos ilegítimos en los primeros períodos, pero con bajos niveles de abandono. En Santa Luzia se hallaban los niveles más elevados de expósitos en los primeros períodos. Por el contrario, los niveles de ilegitimidad aumentaron durante el siglo xix al mismo tiempo que se reducían los porcentajes de expósitos. Las diferencias entre Santa Luzia y Prainha podrían ser la consecuencia de los distintos niveles de pobreza. Obviamente, los niños expósitos e ilegítimos también favorecen el aumento de la presión poblacional, forzando la modificación del comportamiento demográfico y, al mismo tiempo, ellos mismos son, en parte, la consecuencia de las estrecheces económicas generadas por los bajos niveles de vida.

TABLA 4

Islas Azores (1790-1969): Porcentaje de nacimiento de hijos ilegítimos y expósitos sobre el total de la fecundidad, por parroquia y período

| Corvo | Ponta Delgada | Lajes das Flores | Ribeiras | Prainha | Santa Luzia | Ileg. | Exp. | Ileg. | Exp. | Ileg. | Exp. | Ileg. | Exp. | Ileg. | Exp. | Ileg. | Exp. |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1790-1829 | 6,5 | 0 | 12,9 | 0,3 | 6,5 | 4,3 | 7,3 | 0 | 10,2 | 1,5 | 4,4 | 8,6 |

| 1830-1869 | 6,2 | 0 | 19,9 | 0,6 | 7,7 | 2,3 | 8,6 | 0 | 10,2 | 1,4 | 5,6 | 9,4 |

| 1870-1899 | 2,5 | 0 | 14,8 | 2,1 | 7,7 | 1,2 | 6,8 | 0 | 6,7 | 0,2 | 9,2 | 3,2 |

| 1900-1929 | 0,8 | 0 | 8,9 | 0,1 | 3,5 | 0,4 | 2,4 | 0 | 4,6 | 0 | 8,3 | 0,3 |

| 1930-1969 | 0,6 | 0 | 8,8 | 0,9 | 3,7 | 0 | 3,8 | 0 | 2,7 | 0 | – | – |

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional ( ).

6. Comportamientos comparados de mortalidad

En contextos tradicionales de elevada natalidad, la mortalidad reduce las tasas de crecimiento poblacional y puede mitigar los efectos de la presión poblacional. Las fuentes disponibles nos ofrecen información sobre mortalidad a través de indicadores como las tasas brutas o la esperanza de vida. Estas variables, al mismo tiempo, están condicionadas por las elevadas tasas migratorias. En el área de estudio, los datos sobre mortalidad infantil presentan claros problemas de subregistro hasta mediados del siglo xviii (Amorim, 2009: 49; Amorim, 2016: 65). Estos problemas son comunes en la mayoría de los registros católicos. Adicionalmente, existen pequeñas lagunas en ellos, por problemas de subregistro o por la desaparición de algunas hojas de los libros parroquiales. Es el caso de la isla de Corvo para los registros de fallecidos entre 1807 y 1815 por la ausencia del párroco. En Lajes das Flores faltan hojas en los registros de mortalidad y bautismos relativos al año 1823.

Para nuestro estudio, hemos analizado a los individuos a lo largo de su vida, desde su nacimiento hasta su fallecimiento. En el caso de los nacidos en la isla de Pico disponemos de las fechas de nacimiento y muerte de todos los individuos, por lo que podemos seguirlos por toda la isla. En cuanto a Flores, solamente contamos con los datos de las parroquias analizadas, por lo que no podemos seguirlos por las otras localidades de la isla. En el caso de los emigrantes legales, disponemos de los permisos para obtener un pasaporte y emigrar a otro país, por lo que sabemos de su salida. Cuando no se detalla una fecha de fallecimiento ni información sobre la obtención del pasaporte, consideramos que el individuo abandonó el área de estudio en la última fecha en que disponemos de una observación suya (Amorim, 1992). Esta información es de gran utilidad para conocer el número de residentes en cada localidad y su distribución por edad o sexo.

En la Figura 9 podemos observar a nivel familiar la evolución de la fecundidad y de la mortalidad de los niños menores de cinco años. Las tres islas presentan una evolución similar, pero con diferencias en los valores medios y en la periodización de los cambios. La isla de Pico presentaba unas tasas de mortalidad claramente inferiores al resto de las islas y al continente4. En el caso de Flores, la mortalidad de hijos menores de cinco años era muy elevada a principios del siglo xix y comenzó a descender a partir de 1850. A consecuencia de ello la fecundidad marital se redujo, aunque lentamente, antes que en el resto de las islas, en torno a 1880; es decir, con una brecha temporal de aproximadamente treinta años en la segunda mitad del siglo xix, lo que demuestra que esta isla sigue un modelo de transición demográfica como el expuesto en la teoría clásica. Flores es la isla que muestra los valores más elevados de fecundidad marital por lo que podía ser la isla con más incentivos para comenzar la transición de la fecundidad, especialmente tras una temprana caída de la mortalidad infantil y el rápido crecimiento del tamaño familiar medio. Corvo, debido al pequeño tamaño muestral, muestra mayor variabilidad. Sin embargo, podemos establecer una caída rápida de la mortalidad infantil a partir de 1880-1899, lo que la convierte en la última de las islas en reducir su mortalidad. La fecundidad marital media se redujo lentamente durante todo el siglo, pasando de ocho a siete hijos de media entre 1840 y 1899, posiblemente como consecuencia de los cambios en nupcialidad comentados. Sin embargo, a partir de 1890-1899, la fecundidad marital media comenzó a reducirse rápidamente, alcanzando en los siguientes cincuenta años una media de aproximadamente dos hijos por mujer. En el caso de Pico, como hemos comentado en los apartados anteriores, la fecundidad marital y la mortalidad infantil fueron claramente menores que en Flores y en Corvo. Esto pudo favorecer un proceso de transición demográfica más lento. La mortalidad infantil dentro de la familia en Pico alcanzó su máximo de aproximadamente 2,5 hijos en 1880, a partir de ese momento comenzó un descenso continuo. Por su parte, la fecundidad marital, se mantuvo durante todo el período por debajo de los seis hijos.

A continuación, hemos comparado la esperanza de vida en las distintas parroquias. La isla de Corvo no ha sido analizada en el período inicial, por los problemas de registro citados anteriormente, y la localidad de Prainha no ha sido analizada en el último período, por un problema de disponibilidad de datos para esta parroquia. En la Tabla 5 podemos constatar una mayor esperanza de vida de las parroquias de la isla de Pico5. Prainha, la parroquia con más recursos naturales, es la que presentaba la mayor esperanza de vida. La menor esperanza de vida en Santa Luzia es consecuencia de una mayor mortalidad infantil, especialmente entre los expósitos. En la isla de Flores la esperanza de vida fue generalmente inferior a la existente en Pico, con una media de aproximadamente diez años menos (lo que supone un 20% inferior). En Corvo se situaba en una posición intermedia. La esperanza de vida nos sirve como una aproximación al número de personas que están compitiendo por los recursos naturales de la isla, incluso después de haber terminado su período fértil.

FIGURA 9

Islas Azores (1830-1940): Fecundidad marital media y número medio de hijos fallecidos antes de cumplir cinco años, por isla y año de matrimonio

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional (www.csarmento.uminho. pt/site/s/porgener/page/inicio).

TABLA 5

Islas Azores (1790-1899): Esperanza de vida, por parroquia y generación

| Ribeiras | Prainha | Santa Luzia | Lajes das Flores | Ponta Delgada | Corvo | H | M | H+M | H | M | H+M | H | M | H+M | H | M | H+M | H | M | H+M | H | M | H+M |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1790-1829 | 54,7 | 57,7 | 56,2 | 55,7 | 58,4 | 56,8 | 51,7 | 54 | 53 | 44,3 | 43,4 | 43,8 | 42,3 | 40,2 | 41,2 | |||

| 1830-1869 | 54 | 59,1 | 56,7 | 57,8 | 58,1 | 58 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 39,1 | 37,8 | 38,2 | 40,4 | 40,7 | 40,4 | 50,5 | 48,5 | 49 |

| 1870-1899 | 57,8 | 59,7 | 58,7 | 53 | 54,3 | 53,6 | 44,7 | 47,3 | 46 | 42,5 | 46,7 | 44,9 | 46,8 | 48,8 | 47,6 |

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional (www.csarmento.uminho. pt/site/s/porgener/page/inicio).

TABLA 6

Islas Azores (1790-1899): Mortalidad infantil, por parroquia y año de nacimiento

| Ribeiras | Prainha | Santa Luzia | Lajes das Flores | Ponta Delgada | Corvo | H | M | H+M | H | M | H+M | H | M | H+M | H | M | H+M | H | M | H+M | H | M | H+M |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Generaciones nacidas entre 1790-1829 | ||||||||||||||||||

| 135 | 114 | 125 | 124 | 112 | 122 | 156 | 161 | 159 | 254 | 225 | 240 | 239 | 241 | 241 | – | – | – | |

| Generaciones nacidas entre 1830-1869 | ||||||||||||||||||

| 135 | 113 | 125 | 119 | 126 | 123 | 169 | 177 | 173 | 305 | 284 | 295 | 269 | 229 | 251 | 171 | 162 | 167 | |

| Generaciones nacidas entre 1870-1899 | ||||||||||||||||||

| 125 | 107 | 117 | 127 | 84 | 107 | 193 | 179 | 186 | 178 | 153 | 166 | 279 | 263 | 271 | 285 | 199 | 243 | |

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional (www.csarmento.uminho.pt/site/s/porgener/page/inicio).

Otro indicador de gran interés es la mortalidad infantil, que nos permite interpretar en mayor profundidad los resultados en esperanza de vida, y conocer cuántos niños llegaban a edad adulta y comenzaban una vida laboral activa y, tal vez, engendraban nuevas generaciones. Como podemos observar en la Tabla 6, existen importantes diferencias en mortalidad infantil en las generaciones nacidas antes de 1870 entre las parroquias de la isla de Pico, con valores muy bajos, de alrededor de 125 muertos, en el primer año de vida por cada mil nacidos, y las de la isla de Flores, con tasas superiores a doscientos por mil. Esto tal vez podría estar vinculado a las diferencias en la duración de la lactancia que hemos comentado. La isla de Corvo presentaba unos valores intermedios. En las generaciones nacidas en el período 1870-1899 se observa en gran parte de las parroquias –pero no en todas– una continua reducción de la mortalidad infantil.

En resumen, en el período pretransicional las familias rurales de Pico, las que posiblemente contaban con una mayor presión poblacional (como reflejan los bajos rendimientos colectivos y el comportamiento de las variables demográficas), presentaban una fecundidad marital menor a las otras dos islas, lo que se justifica en una elevada edad media de acceso al primer matrimonio y en unos intervalos intergenésicos mayores. Flores presentaba los valores de fecundidad marital más elevados y una edad media de acceso al matrimonio menor. Cuando en la década de 1850 comenzó a caer la mortalidad infantil en las familias, las familias de Flores encontraron incentivos para reducir su fecundidad marital, con un aumento de la edad de acceso al matrimonio y con un mayor control a través de estrategias de detención de la fecundidad y de espaciado de los hijos. Esta reducción fue lenta pero continua a partir de 1880. A la reducción de la fecundidad pronto se unieron las familias de Corvo y Pico, comenzando con las familias que contrajeron matrimonio a finales del siglo xix.

7. Comportamientos comparados de movilidad

Las Azores se caracterizaron durante la mayor parte del siglo xix y el xx por una enorme tasa de emigración hacia América, por encima de la del conjunto de Portugal. Nuestro análisis longitudinal sigue a los individuos hasta su última observación, que puede ser su fallecimiento o su ausencia. En el caso de la mayor y la menor de las islas analizadas, Pico y Corvo, la información de los archivos parroquiales ha podido ser cruzada con los registros de pasaportes. De este modo, hemos podido constatar que la mayor parte de la emigración desde Pico se corresponde con migración legal e internacional. En Corvo –y en Flores, con los datos disponibles–, la emigración pudo ser al exterior, pero también entre las propias islas.

Con el fin de realizar una comparación, en la Tabla 7 hemos considerado el total de individuos nacidos en una parroquia en cada generación y el total de los que no disponemos de fecha de fallecimiento. Este dato lo hemos utilizado como aproximación a las migraciones, independientemente de cuál fuera su destino posterior. Como podemos observar en la tabla, la movilidad fue un fenómeno estructural de estas comunidades de las Azores, que afectó tanto a los hombres como a las mujeres. Las generaciones nacidas antes de 1820 no se vieron afectadas por el gran movimiento migratorio de mediados de siglo. En Prainha, la parroquia más poblada, las emigraciones fueron menos frecuentes, mientras en Santa Luzia, la localidad más pobre de la isla, existía una elevada tasa de emigración. Las generaciones nacidas entre 1820 y 1849 fueron las primeras en formar parte del movimiento de emigración masiva desde las Azores, que provocó que la mayoría de los hombres no llegasen a fallecer en sus localidades de origen, con la excepción de Prainha (48%) y Lajes das Flores (43%). Los siguientes períodos también mantuvieron elevados saldos migratorios masculinos, así como un incremento de las emigraciones femeninas, que se aproximaron a las cifras de los hombres, e incluso las sobrepasaron en Prainha y Santa Luzia. Obviamente, estas grandes migraciones favorecieron una reducción de la presión poblacional, especialmente importante en Pico, la isla con más salidas internacionales y mayor presión histórica.

TABLA 7

Islas Azores (1770-1909): Porcentaje de emigrantes sobre el total de efectivos iniciales (posibles migrantes) de su generación

| 1770-1819 | 1820-1849 | 1850-1879 | 1880-1909 | H | M | H+M | H | M | H+M | H | M | H+M | H | M | H+M |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Corvo | 54 | 31 | 43 | 45 | 35 | 40 | 46 | 34 | 41 | |||

| Lajes das Flores | 33 | 25 | 29 | 43 | 33 | 38 | 53 | 43 | 48 | 57 | 51 | 54 |

| Ponta Delgada | 27 | 15 | 20 | 52 | 39 | 46 | 46 | 41 | 43 | 58 | 50 | 54 |

| Ribeiras | 37 | 31 | 34 | 52 | 38 | 45 | 50 | 42 | 46 | 45 | 37 | 42 |

| Prainha | 28 | 19 | 23 | 48 | 29 | 39 | 44 | 37 | 41 | 52 | 59 | 55 |

| Santa Luzia | 42 | 39 | 40 | 53 | 39 | 46 | 43 | 39 | 41 | 50 | 52 | 51 |

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional (www.csarmento.uminho.pt/site/s/porgener/page/inicio).

La combinación de los datos longitudinales y los pasaportes nos ha permitido analizar la movilidad de larga distancia en la Tabla 8. En ella destacan los movimientos poblacionales hacia Brasil (especialmente antes de 1860) y Estados Unidos (a partir de 1860). Al analizar la movilidad de larga distancia en la isla de Pico, verificamos que en la parroquia de Prainha, entre 1770 y 1820, solo el 15% se había ausentado para viajes de larga distancia, con diferencias significativas entre sexos (solamente un 11% de las mujeres); en Ribeiras, el 29%, y en Santa Luzia, el 33%. Mientras, las generaciones afectadas por la movilidad masiva (a partir de 1840) emigraron a destinos internacionales en una proporción próxima al 40% de los hombres y mujeres. Con respecto al perfil de las personas que abandonaban las islas, la salida de jóvenes adultos (15-29 años) tuvo mayor incidencia hasta 1880; a partir de ese punto, tuvo mayor protagonismo la siguiente generación, de entre 30 y 59 años. La salida de jóvenes adultos implica que la mayoría de ellos no llegaron a tener hijos en las islas, lo que redujo la tasa de fecundidad y podría haber favorecido las bajas tasas brutas de natalidad encontradas para este distrito (Bandeira, 1996: 197) y su bajo crecimiento natural.

TABLA 8

Islas Azores (1770-1909): Movilidad de larga distancia procedente de Pico, por año de nacimiento y edad en el momento de emigrar

| Prainha | Ribeiras | Santa Luzia | H | M | H+M | H | M | H+M | H | M | H+M |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1770-1819 | |||||||||

| 0-14 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 10,4 | 9,4 | 9,8 |

| 15-29 | 16,9 | 9,1 | 12,8 | 19,4 | 15,4 | 17,4 | 19,4 | 14,4 | 16,7 |

| 30-59 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,0 | 5,8 | 5,9 | 4,4 | 5,7 | 5,0 |

| 60 o más | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |

| Total | 19,6 | 11,4 | 15,3 | 31,2 | 26,6 | 29 | 35,2 | 30,6 | 32,7 |

| 1820-1849 | |||||||||

| 0-14 | 1,3 | 0,1 | 0,7 | 8,7 | 8,0 | 8,3 | 9,5 | 10,0 | 9,8 |

| 15-29 | 37,5 | 20,1 | 28,9 | 31,9 | 16,7 | 24,4 | 29,1 | 16,1 | 22,6 |

| 30-59 | 5,6 | 4,5 | 5,0 | 7,4 | 7,0 | 7,2 | 7,7 | 6,5 | 7,1 |

| 60 o más | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 1,1 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 1,0 |

| Total | 45,8 | 26,6 | 36,3 | 49,2 | 34,1 | 41,7 | 47,5 | 33,4 | 40,5 |

| 1850-1879 | |||||||||

| 0-14 | 2,8 | 1,6 | 2,2 | 9,7 | 7,3 | 8,5 | 10,4 | 9,5 | 10,0 |

| 15-29 | 33,5 | 27,4 | 30,4 | 29,0 | 24,2 | 26,8 | 20,4 | 15,9 | 18,0 |

| 30-59 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,1 | 6,3 | 6,7 | 8,1 | 9,3 | 8,7 |

| 60 o más | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 |

| Total | 43,3 | 36,4 | 39,9 | 46,8 | 39,2 | 43,2 | 40,7 | 35,9 | 38,3 |

| 1880-1909 | |||||||||

| 0-14 | 3,9 | 2,5 | 3,2 | 7,1 | 6,3 | 6,7 | 16,3 | 15,1 | 15,7 |

| 15-29 | 35,2 | 38,6 | 36,9 | 31,4 | 23,4 | 27,7 | 30,6 | 33,3 | 31,9 |

| 30-59 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 1,9 | 1,6 | 1,8 |

| 60 o más | 0,2 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,5 |

| Total | 42,6 | 46,7 | 44,6 | 42,5 | 34,4 | 38,7 | 49,1 | 50,8 | 49,9 |

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional ( ).

La proporción de individuos nacidos en otras parroquias que inmigraron a las localidades rurales analizadas varió según el período y la parroquia, como podemos observar en la Tabla 9. No disponemos de información sobre migraciones temporales; sin embargo, nos podemos acercar a esta variable a partir del estudio de los fallecidos no naturales de la parroquia estudiada en cinco períodos de los siglos xix y xx. Santa Luzia (isla de Pico) sobresale respecto del resto en el número de individuos de fuera que fallecieron en la localidad, tal vez por la existencia de viñas e higueras que pertenecían a individuos no nativos. Ribeiras, Prainha y la isla de Corvo presentaban porcentajes reducidos. En cambio, Ponta Delgada (isla de Flores) fue la localidad que más población foránea atrajo, especialmente en la segunda mitad del siglo xix y principios del xx. El mayor porcentaje de fallecidos no naturales de la propia localidad se encuentra en la segunda mitad del siglo xx en Lajes das Flores. Esta situación posiblemente está vinculada al desarrollo de los servicios públicos en la localidad y a la llegada de trabajadores venidos de la isla de San Miguel por la necesidad de mano de obra.

TABLA 9

Islas Azores (ca.1800-1999): Porcentaje de fallecidos no naturales de la localidad, por parroquia y período

| Períodos | Ribeiras | Prainha | Santa Luzia | Lajes das Flores | Ponta Delgada | Corvo |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Antes de 1800 | 5,2 | 3,3 | 12 | 6,7 | 4,4 | 2,3 |

| 1800-1849 | 3,8 | 1,5 | 8,3 | 2,4 | 8,7 | 2,4 |

| 1850-1899 | 2,1 | 1,6 | 5,4 | 4,5 | 14,7 | 1,4 |

| 1900-1949 | 0,6 | 2,6 | 9,6 | 12,4 | 18,0 | 4,6 |

| 1950-1999 | 1,7 | 2,6 | 10,2 | 28,0 | 16,9 | 4,8 |

| Total | 2,7 | 2,3 | 8,9 | 6,7 | 9,4 | 2,8 |

Fuente: elaboración propia con base en el Repositório Genealógico Nacional ( ).

El origen de los fallecidos nos ofrece resultados interesantes. En la isla de Pico, la mayoría de los fallecidos no naturales de una parroquia procedían de la misma isla (alrededor de un 90%). En Flores, alrededor del 65% procedían de la misma isla, mientras en Corvo, principal origen de los inmigrantes al resto de las Azores, al existir una única parroquia, todos los inmigrantes procedían de otras islas.

Los inmigrantes, al contrario que los que salieron de las islas, pudieron haber favorecido, indirectamente, los altos niveles de presión poblacional. Su número, sin embargo, era muy inferior al de los emigrantes, por lo que los saldos migratorios favorecieron una reducción de la presión poblacional durante los siglos xix y xx. Los saldos migratorios tienen unas implicaciones enormes para comprender el comportamiento demográfico y la presión poblacional, dado que unos saldos tan desfavorables al crecimiento natural de la población de las islas claramente están compensando la elevada natalidad y provocando un decrecimiento poblacional.

8. Conclusiones

La complejidad de la evolución de los comportamientos demográficos en estas islas no obedece a modelos cerrados y definidos. Los resultados obtenidos pueden ser la consecuencia de fenómenos diferenciados. Las tres islas analizadas, especialmente Flores y Pico, presentaban a finales del siglo xviii comportamientos de fecundidad y mortalidad claramente diferenciados que vivieron una transformación a partir de las décadas de 1830 y 1840: en Flores, con una reducción de la edad media al primer matrimonio y menores intervalos intergenésicos; en Pico con una mortalidad particularmente suave. En el siglo xix la presión demográfica generó un intenso movimiento migratorio hacia los Estados Unidos que modificó profundamente los comportamientos demográficos tradicionales (edad de acceso al primer matrimonio, celibato definitivo o tasa de hijos ilegítimos) y que facilitó la llegada de nuevas prácticas y conocimientos que redujeron la mortalidad infantil y la fecundidad. Las diferencias en el pasado se convirtieron en semejanzas en el presente, durante la transición demográfica.

Estas islas han presentado a lo largo de los últimos cuatro siglos un comportamiento demográfico compatible con sociedades en una situación próxima a la fecundidad natural, no muy distantes del caso del Portugal continental (Palma, Reis & Zhang, 2020), pero con claras diferencias. Aunque se produjeron variaciones de la mortalidad y de la fecundidad a lo largo de los siglos previos, en función de la morbilidad y de los cambios sociales, podemos considerar que estas islas encajan en el modelo de la teoría clásica de la transición demográfica de Notestein (1945) y Davis (1945). Este modelo no siempre se ajusta a todas las áreas portuguesas, como es el caso de algunas parroquias del Bajo Miño (Amorim, 1998). En las islas estudiadas, una caída de la mortalidad infantil precedió a una reducción de la fecundidad marital, por lo que parece existir una conexión entre ambas caídas. Estas variables (mortalidad infantil y fecundidad marital) comenzaron a descender significativamente en la segunda mitad del siglo xix y sus resultados se hicieron más evidentes a lo largo del siglo xx. En Flores se redujo la mortalidad infantil (de menores de cinco años) antes que en el resto de las islas. Al mismo tiempo, Flores presentaba algunas de las tasas de soltería más elevadas, y una de las mayores tasas de expósitos y de ilegitimidad. Es decir, la presión poblacional, consecuencia de su crecimiento demográfico, ya había generado que actuasen antes otros frenos maltusianos, como el aumento de las tasas de soltería.

La caída de la mortalidad en Flores posiblemente aumentó la presión poblacional y la competencia por los recursos. Como resultado, se elevaron las tasas de emigración, que en el período 1850-1909 pasaron a superar las del resto de las islas. Al mismo tiempo, posiblemente como consecuencia del incremento de la presión poblacional, aumentó durante algunos lustros la edad media de acceso al matrimonio y se redujo la fecundidad marital media. Sin embargo, en la reducción de la fecundidad en Flores durante las primeras etapas de la transición demográfica no parece haber jugado un papel relevante la detención definitiva de la fecundidad, tal vez por su aislamiento geográfico, que dificultó la llegada de nuevas ideas y técnicas.

Corvo y Pico vivieron también un proceso de reducción de la mortalidad infantil y de la fecundidad marital a finales del siglo xix, con un ligero retraso respecto de la isla de Flores. La isla de Pico posiblemente soportaba una gran presión poblacional, como lo demostraría su peor situación económica (rendimientos colectivos), su mayor edad media de acceso al primer matrimonio en mujeres, su menor fecundidad marital media, sus mayores intervalos intergenésicos y sus elevadas tasas de emigración, de ilegitimidad y de expósitos. La transición demográfica en el distrito de Horta –como hemos visto a lo largo del artículo para tres de sus islas– comenzó antes y avanzó más rápido que en la mayoría del resto de los distritos de Portugal (Amorim, 1998), lo que se refleja en las menores tasas de natalidad (25,75, el segundo distrito con la tasa más baja) y mortalidad (19,80, el noveno con la tasa más baja) en el período 1900-1905 (Bandeira, 1996), aunque los resultados brutos podrían estar condicionados por las elevadas tasas de emigración.

Además de la confirmación de la validez de la teoría clásica de la transición demográfica en estas islas, el caso de estudio parece confirmar la validez de la teoría de la difusión de las ideas propuesta por Cleland y Wilson (1985). Al analizar la evolución de la detención definitiva de la fecundidad, a partir de la metodología propuesta por Sanz Gimeno y González-Quiñones (2001), obtenemos que las primeras familias que superaron el umbral del 15% de mujeres que usaron este método fueron las mujeres de la isla de Pico casadas en la década de 1880, con una relativamente rápida difusión en el resto de las islas. Estos resultados contrastan con las tendencias en mortalidad infantil y fecundidad que han mostrado que la primera isla en experimentar las fases iniciales de la transición demográfica fue la isla de Flores. Sin embargo, los resultados son compatibles con la teoría de la difusión de las ideas, dado que se produjo una mayor difusión y un uso más eficiente de las nuevas estrategias de control de la fecundidad en Pico. Las familias de la isla de Pico, la mejor conectada con el resto del mundo (principalmente con Estados Unidos), fueron las primeras en difundir la nueva estrategia de detención definitiva de la fecundidad y las que la utilizaron de forma más eficiente hasta las nacidas en la década de 1930. Por lo tanto, fue la isla mejor conectada con el resto del mundo la primera que pudo haber recibido información sobre el control de la fecundidad y el desarrollo de nuevas normas sociales con respecto a la fecundidad, lo que habría generado un cambio de mentalidad que, posteriormente, se difundió al resto de las islas. Nuestra investigación parece confirmar que, tanto la teoría clásica de la transición demográfica como la teoría de la difusión de las ideas, son válidas para comprender la transición demográfica en las islas analizadas, aunque se requeriría de más datos para confirmar el proceso de difusión de las ideas y su aplicación práctica.

Finalmente, nuestros resultados confirman, en líneas generales, nuestras hipótesis de partida con relación a las teorías demográficas expuestas sobre la presión poblacional y la transición demográfica. Por un lado, las distintas presiones poblacionales soportadas, con consecuencias observables en la situación económica per cápita, en la nupcialidad y otras variables demográficas, generaron comportamientos diferenciados, que tendieron a converger tras el inicio de la transición demográfica y la emigración masiva a América. La isla con mayor presión poblacional había sido también la isla con mayor edad de acceso al matrimonio y menor fecundidad marital. Por otro lado, el aislamiento de Flores y Corvo parece haber retardado la difusión de las nuevas normas sociales sobre control de la fecundidad y los conocimientos vinculados a la detención definitiva de la fecundidad.

AGRADECIMIENTOS

Estamos profundamente agradecidos a la Casa de Sarmento y, en especial, a Antero Ferreira por las facilidades que nos han dado para el acceso y gestión de los datos contenidos en el Repositório Genealógico Nacional y por sus consejos y constante colaboración. También a Vicente Pinilla por sus recomendaciones para mejorar la versión inicial de este artículo, y a los asistentes a la sesión S57 Nuevos datos y métodos demográficos del XII Congreso de la Asociación de Demografía Histórico (ADEH) por las sugerencias recibidas. Por último, pero no menos importante, agradecer las observaciones de los evaluadores anónimos de Historia Agraria que han permitido mejorar sustancialmente el artículo.

REFERENCIAS

Amorim, M. N. (1992). Reconstituição de paróquias e estudo das migrações internas. O caso de uma paróquia minhota no Antigo Regime. Cadernos do Noroeste, 5 (1-2), 125-140.

Amorim, M. N. (1993). Evolução demográfica de três paroquias do sul do Pico: 1680-1980. Braga: Instituto de Ciências Sociais.

Amorim, M. N. (1998). Fecundidade legítima em longa duração: A especifidade de comportamentos no Baixo Minho (1680-1980). Revista de Demografía Histórica, 16 (1), 55-77.

Amorim, M. N. (2004). O Pico (séculos xviii a xx): A Ilha açoriana mais poupada pela morte. Revista de Demografia Histórica, 22 (2), 53-84.

Amorim, M. N. (2009). O Pico: A Abordagem de Uma Ilha I: As famílias: Tomo VI, As famílias da Prainha nos finais do século xix. Porto: Câmara Municipal de São Roque do Pico/CITCEM.

Amorim, M. N. (2016). O Pico: A Abordagem de uma Ilha I: As famílias: Tomo IX, As famílias de Santa Luzia nos finais do século xix. Porto: CRL/CITCEM.

Amorim, M. N. (2019a). Uma aldeia no océano: As gentes do Corvo ente o século xvii e o xx. Porto: CITCEM.

Amorim, M. N. (2019b). Espaços ardidos e o espantoso comportamento demográfico da gente que lá medrou (séculos xvii a xx). En III Workshop Douro e Pico. Ilha do Pico, 1-2 de julio.

Amorim, M. N. & Cardoso, M. (2001). Ribeiras do Pico (finais do séc. xvii a finais do séc. xx): Microanálise da evolução demográfica. Cuadernos NEPS, (2).

Bandeira, M. L. (1996). Demografia e modernidade: Família e transição demográfica em Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda.

Bavel, J. van (2004). Deliberate Birth Spacing before the Fertility Transition in Europe: Evidence from Nineteenth-Century Belgium. Population Studies, 58 (1), 95-107.

Becker, G. S. (1960). An Economic Analysis of Fertility. En Universities-National Bureau, Demographic and Economic Change in Developed Countries (pp. 209-231). Princeton: Princeton University Press.

Bengtsson, T. & Dribe, M. (2014). The Historical Fertility Transition at the Micro Level: Southern Sweden 1815-1939. Demographic Research, 30 (17), 493-533.

Botão Rego, A., Amorim, M. N., Ferreira, A., Santos, C., Silva, M. N. & Simas Guerreiro, M. J. (2016). Variation in Age at Marriage in Portugal from the Seventeenth Century to the Early Tweentieth Century. Revista de Demografía Histórica, 34 (2), 129-159.

Caldwell, J. C. (1982). Theory of Fertility Decline. London: Academic Press.

Charbonneau, H. (1975). Vie et mort de nos ancêtres. Montréal: Presses de l’Université de Montréal.

Cleland, J. & Wilson, C. (1987). Demand Theories of the Fertility Transition: An Iconoclastic View. Population Studies, 41 (1), 5-30.

Coale, A. J. & Watkins, S. C. (Eds.) (1986). The Decline of Fertility in Europe: The Revised Proceedings of a Conference on the Princeton European Fertility Project. Princeton: Princeton University Press.

Davis, K. (1945). The World Demographic Transition. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, (237), 1-11.

Davis, K. (1963). The Theory of Change and Response in Modern Demographic History. Population Index, 29 (4), 345-366.

Diamond, J. & Robinson, J. A. (2010). Natural Experiments of History. Cambridge: Belknap Press.

Fleury, M. & Henry, L. (1956). Des registres paroissiaux à l’histoire de la population: Manuel de dépouillement et d’exploitation d l’état civil ancien. Paris: Institut National d’Études Démographiques.

Freedman, R. & Berelson, B. (1976). The Record of Family Planning Programmes. Studies in Family Planning, 7 (1), 1-40.

Henry, L. (1961). Some Data on Natural Fertility. Eugenics Quarterly, 8 (2), 81-91.

Hirschman, C. (2001). Comment: Globalization and Theories of Fertility Decline. Population and Development Review, (27), 116-125.

Landry, A. (1934). La révolution démographique: Études et essais sur les problèmes de population. Paris: Sirey.

Livi Bacci, M. (1990). Historia mínima de la población mundial. Barcelona: Ariel.

Lucas, R. E. (2002). Lectures on Economic Growth. Cambridge: Harvard University Press.

Lucas, R., Beltrán, J. L. & Martínez García, F. (1987). Planificación familiar: Resultados de una encuesta en el medio rural. Gaceta Sanitaria, 1 (1), 23-27.

Malthus, T. (1992 [1798]). An Essay on the Principle of Population. Cambridge: Cambridge University Press.

Marco Gracia, F. J. (2018a). How was the Fertility Transition Carried Out?: Analysis of Fertility Control Strategies and their Evolution in Rural Aragon, Spain (1880-1955). Historia Agraria, (76), 221-250.

Marco Gracia, F. J. (2018b). La genesis de la Segunda Transición Demográfica en el Aragón rural (1970-2012). Revista Española de Investigaciones Sociológicas, (161), 63-86.

Marco Gracia, F. J. (2020). Repopulation following the Spanish Expulsion of the Moriscos, 1610-1800: A Malthusian Perspective. Population, 75 (4), 591-615.

Mason, K. O. (1997). Explaining Fertility Transitions. Demography, 34 (4), 443-454.

McLaren, A. (1992). A History of Contraception: From Antiquity to the Present Day. Oxford: Blackwell.

Notestein, F. (1945). Population: The Long View. En T. W. Schultz (Ed.), Food for the World (pp. 36-57). Chicago: University of Chicago Press.

Palma, N. & Reis, J. (2019). From Convergence to Divergence: Portuguese Economic Growth, 1527-1850. The Journal of Economic History, 79 (2), 477-506.

Palma, N., Reis, J. & Zhang, M. (2020). Reconstruction of Regional and National Population Using Intermittent Census-Type Data: The case of Portugal, 1527-1824. Historical Methods, 53 (1), 11-27.

Preston, S. H. (1977). Mortality Trends. Annual Review of Sociology, 3 (1), 163-178.

Pritchett, L. H. (1994). Desired Fertility and the Impact of Population Policies. Population and Development Review, 20 (1), 1-55.

Reher, D. (2004). The Demographic Transition Revisited as a Global Process. Population, Space and Place, 10 (1), 19-41.

Reher, D. & Sanz Gimeno, A. (2007). Rethinking Historical Reproductive Change: Insights from Longitudinal Data for a Spanish Town. Population and Development Review, 33 (4), 703-727.

Rocha, G. (1991). Dinâmica populacional dos Açores no século xx. Ponta Delgada: Universidade dos Açores.

Rocha, J. E. & Amorim, M. N. (2018). Um fenómeno perturbador: Os abandonados nas rodas da Horta e Angra nos séculos xviii e xix. En VII Colóquio «O Faial e a Periferia Açoriana nos Séculos xv a xx». Faial, 13-18 de mayo.

Santow, G. (1995). Coitus Interruptus and the Control of Natural Fertility. Population Studies, 49 (1), 19-43.

Sanz Gimeno, A. & González Quiñones, F. (2001). Las mujeres y el control de la fecundidad: Propuesta metodológica para su identificación durante la transición demográfica. Revista de Demografía Histórica, 19 (2), 57-78.

Schultz, T. W. (1974). Economics of the Family: Marriage, Children, and Capital. Chicago: University of Chicago Press.

Thompson, W. S. (1929). Population. American Sociological Review, 34 (6), 959-975.

Vieira Barbosa, M. H. (1998). Reconstituição de paróquias e aprofundamento dos estudos de mortalidade infanto-juvenil da comunidade de Esporões (séculos xvii-xx). Revista de Demografía Histórica, 16 (1), 21-53.

Walle, F. van de (1986). Infant Mortality and the European Demographic Transition. En A. Coale & S. C. Watkins (Eds.), The Decline of Fertility in Europe: The Revised Proceedings of a Conference on the Princeton European Fertility Project (pp. 201-233). Princeton: Princeton University Press.

Walle, E. van de (1992). Fertility Transition, Conscious Choice, and Numeracy. Demography, 29 (4), 487-502.

↩︎ 1. Para más información sobre la evolución del output per cápita, véase Palma y Reis (2019).

↩︎ 2.

↩︎ 3. Sobre lactancia en un caso de estudio en el Portugal continental, véase Vieira Barbosa (1998).

↩︎ 4. Para un debate sobre esta cuestión en Pico, véase Amorim y Cardoso (2001), y Amorim (2004).

↩︎ 5. Sobre diferencias de mortalidad, véase, por ejemplo, Preston (1977).