1. Introducción

El despoblamiento del medio rural es una preocupación de plena actualidad en el debate público de la Unión Europea. En el caso de España, el problema se aborda principalmente como un fenómeno vinculado a tendencias recientes en el mercado de trabajo y en las estructuras productivas, que tienden a concentrar a la población en polos de masa crítica, sin descartar otras dinámicas políticas y sociológicas, tal como recogió una ponencia de estudio presentada en 2015 al Senado1, y como ya mostraban análisis previos, que identificaron la movilidad espacial de la población entre los principales factores de despoblamiento (Collantes, 2001: 206; Erdozáin & Mikelarena, 1996). Estimamos que esta panorámica podría complementarse con una reflexión sobre otros posibles factores históricos, como pudo ser la estructura del poblamiento heredada del Antiguo Régimen. De hecho, a finales de la Edad Media puede reconocerse en la península Ibérica una pauta de ocupación del espacio caracterizada por el protagonismo de los asentamientos intercalares que se asemeja a la de otras regiones europeas. Sin embargo, este modelo de poblamiento tenderá a desaparecer desde el siglo xvi en zonas del sur castellano, como la actual Extremadura. Indagar en el porqué de esta divergencia será el objetivo principal de nuestro artículo.

Hacia 1500 se ha calculado una ocupación de 10,9 habitantes por km2 en el conjunto de la actual España y de 10,8 para Portugal, mientras que, por ejemplo, en Francia era de 29,9 y en Italia alcanzaba los 34,8 habitantes por km2 (Llopis, 2004: 21). El crecimiento posterior de la población española durante el período moderno se produjo a un ritmo similar al de otras regiones europeas y, a pesar de ello, hacia 1800 se había profundizado la debilidad demográfica en ciertas áreas rurales de regiones interiores, como Extremadura, en favor de una incipiente tendencia a la concentración en sus núcleos de mayores dimensiones (Blanco, 1999: 279). Esta concentración fue pareja al abandono de algunos asentamientos intercalares de la región, modelo que tuvo una amplia difusión en la Baja Edad Media y que posibilitaba una más adecuada explotación del agro (Clemente Ramos, 2009). Su abandono contrasta con lo ocurrido en otras regiones de Europa occidental, donde una ocupación del espacio mediante asentamientos intercalares o dispersos se mantuvo e incluso continuó creciendo durante el siglo xvi, como apreciaban los cronistas para Cataluña y el País Vasco (Casey, 2001: 83) y como también se ha observado para Galicia (Fernández Cortizo, 1994; Saavedra, 1999), Italia (Comba, 1999: 19; Rao, 2015: 200) zonas de Inglaterra (Cullen, Jones & Parsons, 2011) y regiones francesas como el Lauragais (Marandet, 1999), la antigua provincia de Quercy (Astoul, 1999) o Provenza (Burri, 2016). Ello dio como resultado unas áreas rurales más densamente ocupadas desde la segunda mitad del siglo xviii.

¿A qué se debe este comportamiento diferencial? ¿Qué factores influyeron en la reducción del poblamiento intercalar en la Extremadura postmedieval? Una primera interpretación nos lleva a plantear que su vaciado desde mediados del siglo xvi habría estado ligado a la caída demográfica que se produjo en Castilla durante el xvii. Sin descartarla, esta opción no explicaría completamente por qué sobrevivieron localidades de características similares a las desaparecidas. Por otra parte, la tardía recuperación demográfica de la Extremadura dieciochesca se relaciona con el aumento de las tasas brutas de mortalidad, pero también de los fenómenos migratorios, tras los que subyacen problemas como el escaso dinamismo agrícola (Blanco, 1999: 130). Igualmente, se ha apuntado que una de las bases de los problemas agrarios en la Castilla interior radicó en las trabas a ciertas iniciativas campesinas por las instituciones locales, controladas por las oligarquías territoriales (Sebastián, 2004: 153). Más aún, trabajos recientes dedicados al poblamiento disperso durante la Edad Contemporánea han puesto de manifiesto que este modelo experimentó un claro crecimiento en Andalucía y Aragón durante el siglo xix, dadas las posibilidades que en algunas regiones se abrieron a las iniciativas campesinas con el cambio institucional que supuso el desmoronamiento del Antiguo Régimen (Hernández Sesé, 2008: 92; Infante-Amate et al., 2016: 68).

En la Baja Edad Media son numerosos los conflictos generados por el interés de las élites locales en concentrar a la población y eliminar los establecimientos intercalares o dispersos, valiéndose de su posición en las instituciones concejiles, con el fin de acceder a la nuda propiedad de espacios donde hasta entonces se superponían usos comunitarios (Clemente Ramos, 2006, 2010; Diago, 1991; Lorenzo, 2002; Luchía, 2011). La restricción de derechos comunitarios asociada al despoblamiento resulta conocida además en otras áreas de Europa occidental y se manifiesta en procesos posteriores, como los cercamientos ingleses sancionados por las Enclosure Acts (Shannon, 2012; Shaw-Taylor, 2001) o las Big Clearances escocesas (Richards, 2007: 45-65). Estimamos que también el contexto político internacional del siglo xvi contribuye a una más amplia explicación del fenómeno del abandono de asentamientos en la Extremadura moderna, puesto que la venta de poblaciones realengas, maestrales y eclesiásticas que financió la política exterior de los Austrias (Marcos, 2012) tuvo sus repercusiones sobre el modelo institucional local y sobre la ordenación territorial.

En vista de lo expuesto, planteamos la hipótesis de que la gran transformación de las estructuras políticas que se desencadena en los territorios de las órdenes militares hispánicas desde su incorporación a la Corona de Castilla en 1494, y tras las ventas de poblaciones realengas, eclesiásticas y maestrales a lo largo de los siglos xvi y xvii, romperá el modelo de ordenación espacial y prácticas sociopolíticas heredado de la Baja Edad Media y condicionará la evolución posterior del poblamiento. Para comprobar esta propuesta, presentamos un microanálisis de la estructura del poblamiento medieval y moderno en la Tierra de Santibáñez, perteneciente a la Orden de Alcántara, con el fin de contrastar históricamente las vinculaciones entre organización comunitaria y políticas públicas con los fenómenos de poblamiento y despoblamiento del medio rural que pudieron condicionar la pauta de ocupación del agro castellano interior a finales del Antiguo Régimen. El trabajo se hace cargo de la reciente resignificación del despoblamiento rural en España, el cual entre la opinión pública ha pasado de verse como el problema de la España vacía a una discusión más amplia en torno la España vaciada, que analiza la despoblación como consecuencia también de unas políticas desiguales (FEMP, 2016: 17). Por ello, se aplicarán al período tratado perspectivas teóricas actuales, que contribuyen a una más completa comprensión de la evolución de las estructuras de poblamiento durante la Edad Moderna.

En primer lugar, desde los años noventa ha tomado impulso la definición de una teoría de la acción colectiva, que explica adecuadamente de qué modo las colectividades pueden organizarse a sí mismas con éxito de manera consciente o espontánea (Krugman, 1997; Ostrom, 2000). Igualmente, para interpretar la evolución de esas estructuras recurriremos al enfoque desde la demanda, es decir, al análisis de la percepción de quienes toman sus propias decisiones sobre dónde vivir o cuándo reproducirse para interpretar el éxito o fracaso de las estructuras y políticas de poblamiento (Ayuda, Sáez Pérez & Pinilla, 2001: 214). La parte final del análisis se plantea desde la visión del conflicto de intereses, entendido como la influencia ejercida sobre un agente con deberes fiduciarios –poder jurisdiccional en este caso– por intereses ajenos a los de sus dependientes (Friedberg, 2012: 39). En consecuencia, el despoblamiento no se aborda aquí como un fenómeno vinculado a tendencias en el mercado de trabajo o a los cambios en las condiciones ambientales. En lugar de ello, nos centraremos en ciertas políticas sobre ordenación territorial y gestión de recursos que contribuyeron, directa o indirectamente, a la formación o abandono de asentamientos desde finales del siglo xv. Para contrastar estas ideas, discutiremos: a) la capacidad de las comunidades rurales para organizar el poblamiento; b) las relaciones entre formas de hábitat y eficiencia en el aprovechamiento del factor trabajo; y c) el papel de las instituciones locales en la gestión y evolución del poblamiento agrario.

2. Marco geográfico y fuentes

El caso que presentaremos comparte un marco geográfico y unas estructuras socioinstitucionales comunes entre las áreas meridionales castellanas. Su estructura económica descansaba en una amplia presencia de los espacios y aprovechamientos comunales; y desde el punto de vista político había desarrollado una estructura similar a la de otras villas pertenecientes a los señoríos de órdenes militares, donde se entrecruzan las competencias de maestres, comendadores y de los propios concejos. A continuación, exponemos unas notas sobre estos elementos, que completaremos con un repaso a las principales fuentes que han servido para levantar nuestro trabajo.

2.1. Marco geomorfológico y administrativo

El antiguo territorio gobernado desde la villa de Santibáñez el Alto se sitúa en el norte de la provincia de Cáceres. Sus primeras menciones en la documentación cristiana datan del siglo xiii, cuando se alude a San Juan de Mazcoras (antiguo nombre de Santibáñez) en un privilegio real de 1212, en el momento de su donación a la Orden de Alcántara por Alfonso IX cum pertinentiis et terminis suis (Palacios, 2000: 27). Hasta entonces había sido una fortificación integrada en el extenso alfoz de Coria, en cuyas inmediaciones debió de existir un poblamiento permanente, como sugiere la presencia de una iglesia en el castillo (ecclesiam Sancti Petri in castro Sancti Joannis de Mascoras), recogida en una confirmación papal de 1238 (ibid.: 89). Tras su escisión del territorio cauriense, el castillo de Santibáñez adquiere la categoría de villa y se convierte en el núcleo rector de un alfoz de 394,95 km2. Esta nueva villa ocupa una posición central en el territorio que se sitúa bajo su administración en el siglo xiii. Se ubica en un promontorio aislado que se eleva hasta los 600 m sobre la penillanura y el valle del Árrago, cuyas altitudes medias se sitúan por debajo de los 400 m. El término englobado en su jurisdicción presenta una dicotomía morfológica en cuanto a sus características físicas. La mitad norte, enclavada en la sierra de Gata, está constituida por un paisaje de montaña, con un rango de elevaciones que oscila entre los 500 m y los 1000 m. La mitad sur, en las estribaciones de la sierra, la integran el valle del Árrago y las llanuras aledañas, un espacio ligeramente alomado y de suelos profundos, donde las cotas de altitud se sitúan entre los 300 m y los 400 m. La fortaleza, alrededor de la cual se estructura el primer asiento vecinal, se ubica en un promontorio granítico que ocupa el centro de la llanura, una formación de mejores posibilidades agrícolas que atraerá el poblamiento agrícola bajomedieval hacia ella.

A partir de su donación a la Orden de Alcántara se inicia la estructuración jurisdiccional del territorio de Santibáñez, donde las competencias se repartirán entre el Concejo, el comendador de Santibáñez y el maestre de la Orden de Alcántara. Santibáñez se convierte entonces en una encomienda de la Orden, sistema mediante el cual esta institución gestiona su dominio, pero a la vez se dota de un concejo que posteriormente adquirirá y definirá las competencias en materia de ordenación territorial. En el siglo xiv las aldeas de Gata (con El Fresno) y Torre de Don Miguel consiguen emanciparse de la dependencia del Concejo de Santibáñez y pasan a convertirse en villas autónomas, si bien mantienen una comunidad de pastos y montes con el resto de los asentamientos. Este entramado institucional continuó vigente hasta 1494, cuando la incorporación de los maestrazgos a la Corona de Castilla modifica las estructuras administrativas, lo que supone que el extenso patrimonio de las órdenes militares pasa a ser administrado por la Monarquía, quien se dota del Consejo de Órdenes para su gestión. Es por ello que, desde finales del siglo xv, las tres unidades administrativas con capacidad de intervención sobre este territorio serán el Concejo, la encomienda de Santibáñez y la recién creada Gobernación del Maestrazgo, que responde ante el Consejo de Órdenes, modelo que se mantendrá a lo largo del siglo xvi y en cuyo marco legal se desenvuelve el proceso judicial que ha servido como fuente principal para nuestro estudio.

2.2. Fuentes

Nuestro trabajo parte de la identificación en algunas fuentes contables y procesales de los siglos xv y xvi de un modelo de poblamiento que habría sido estructurado desde las propias comunidades campesinas, al margen de políticas poblacionistas institucionales. Se trata de asentamientos menores, que no han accedido al estatus de aldea y que no disponen, por tanto, de un entramado institucional propio, por lo que han sido conceptualizados en la región extremeña como heredamientos (García Oliva, 1991: 37) o subaldeas (Clemente Ramos, 2002: 48). Si bien podría tratarse de una realidad reciente, el contraste de estos datos con los aportados desde el fondo de la Escribanía Mayor de Rentas del Archivo General de Simancas demuestra que este modelo de poblamiento se da en Santibáñez al menos desde mediados del siglo xv, como indican las breves anotaciones contenidas en el pedido de Cortes a los obispados de Extremadura de 14512. Concretamente, esta fuente incluye una mención a el conçejo de Santivañez y sus alcarías, y así, aun sin precisar en qué consisten esas alcarías, nos está sugiriendo la presencia de un poblamiento intercalar en el territorio de la villa, poblamiento que no alcanza la categoría de aldea, dado que no se refiere como tal, a diferencia de lo que ocurre con otros lugares del entorno, donde el pedido alude a las aldeas sin recurrir para ello a ningún término ambiguo, o bien los cita directamente, como ocurre con las de El Campo y Villasbuenas. Más aún, en 1461 se alude en esta misma fuente a el conçejo de Las Garrovillas y sus aldeas y alcarías lo que demuestra una clara distinción entre los conceptos de aldea y alcaría3.

Si bien la fuente mencionada solo ofrece un primer indicador sobre la estructura del poblamiento, se conserva en el fondo del Archivo Histórico de Toledo, de la sección Órdenes Militares del Archivo Histórico Nacional, una serie de procesos judiciales tratados en el xvi ante el Consejo de Órdenes que nos han permitido rastrear la evolución de los asentamientos en el territorio santibañejo entre 1511 y 1584. A través de ellos podemos trazar los cambios en el modelo de ocupación y explotación del espacio entre mediados del siglo xv y finales del xvi. De entre los expedientes conservados en este fondo, destaca el conjunto de procesos reunido en el expediente 27227 a través del cual se trató el problema de los asentamientos por última vez en 1584. El documento, parcialmente numerado, recoge tres procesos judiciales previos procedentes de instancias judiciales inferiores (concejo, visitadores de la Orden y gobernación): uno tratado en 1528 ante los visitadores de la Orden de Alcántara; dos más iniciados de manera paralela en la década de 1550 y apelados ante el Consejo de Órdenes en 1560; y un último expediente, correspondiente a los autos iniciados tras una apelación vecinal, que finaliza en 1584. Esta última fuente incluye, además, la averiguación sobre el terreno del visitador Bartolomé de Villavicencio, quien llega incluso a tomar medidas precisas de las distancias que separan la villa y sus asentamientos de los espacios cultivables. Este conjunto de procesos permite conocer una red de asentamientos no incluidos en las fuentes censales generales elaboradas en la Corona de Castilla a lo largo del siglo xvi y nos desvela la estructura y funcionalidad de las alcarías recogidas en la documentación de la centuria anterior. A través de estas fuentes hemos realizado el vaciado de asentamientos subaldeanos y el censo habitacional de cada uno de ellos, según se recoge en el apartado 3.1 de este artículo. También hemos obtenido la mayor parte de los datos sobre su funcionalidad y sobre los problemas de índole político-administrativa que enfrentan desde mediados del siglo xvi.

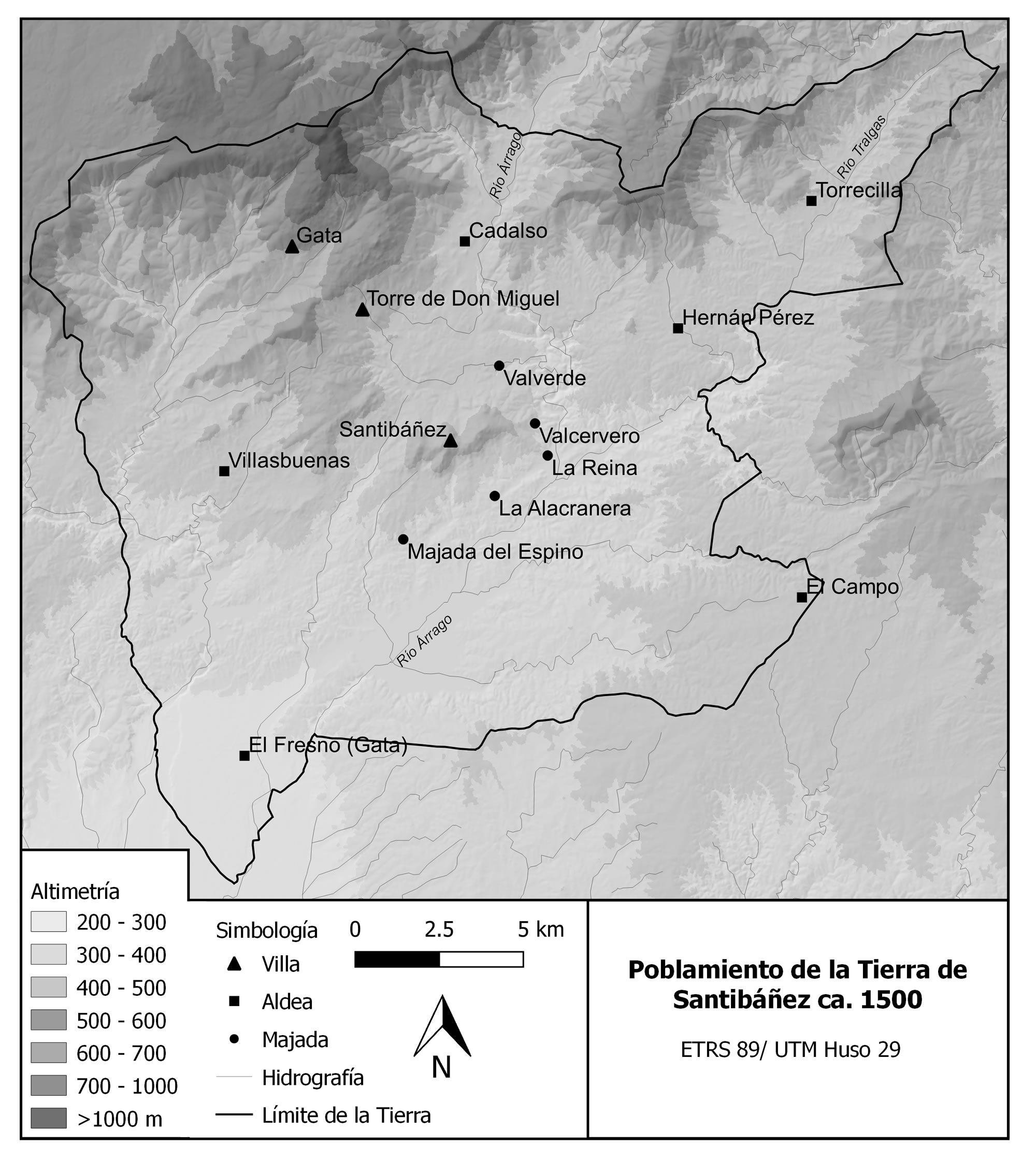

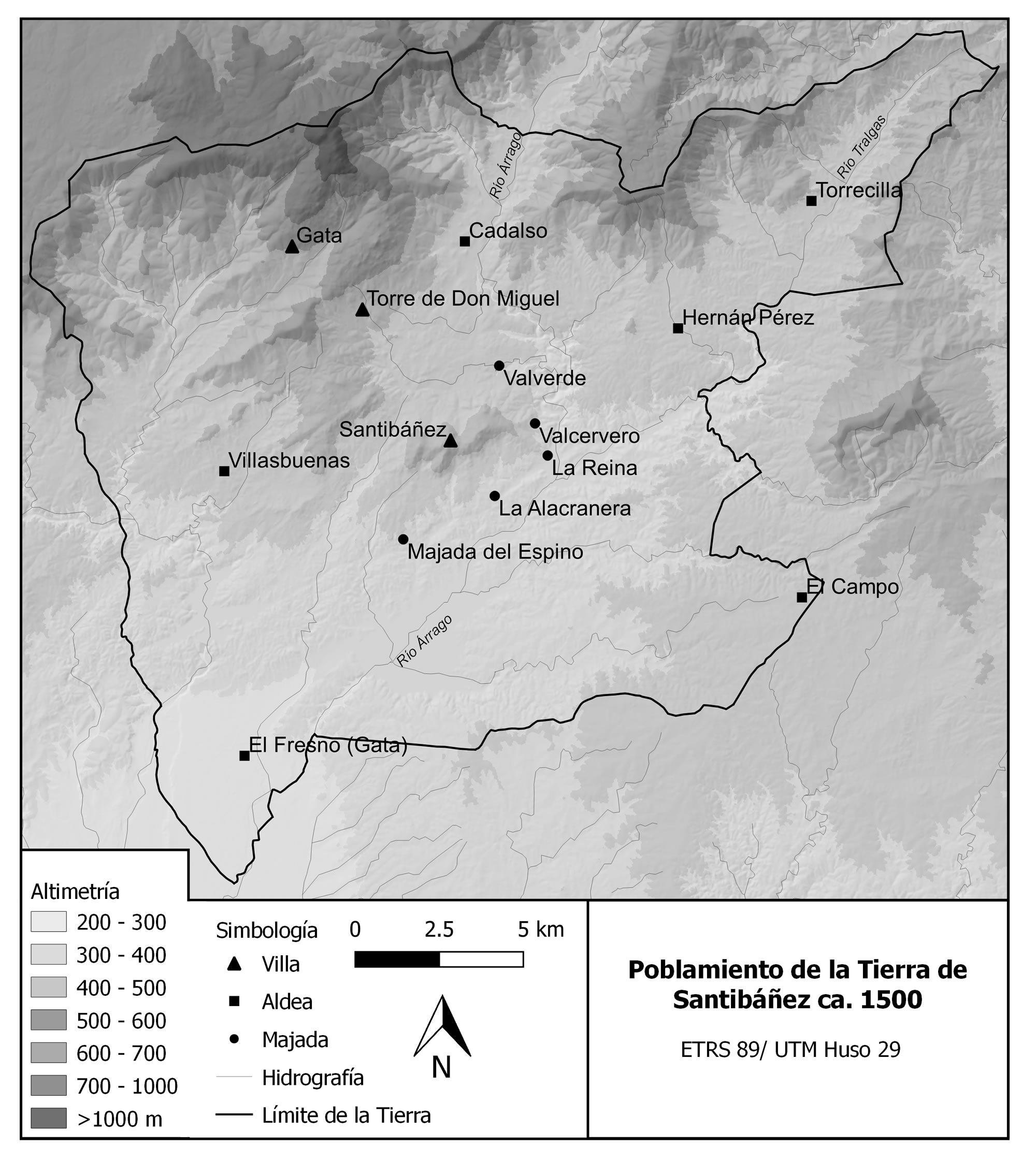

El trabajo de identificación y localización de los asentamientos subaldeanos se ha completado a través del recurso a las series cartográficas del Instituto Geográfico Nacional, disponibles a través de la página de descargas del Centro Nacional de Información Geográfica. Concretamente, las hojas 573 y 574 del MTN504 recogen la toponimia asociada a los asentamientos identificados en la documentación del siglo xvi (Cuadro 1), lo que nos permite conocer su ubicación (Mapa 1). El uso de esta cartografía se ha complementado con el manejo de los modelos digitales del terreno (MDT25)5, para trazar los mapas de relieve, que han servido como bases para los modelos de costos de desplazamiento que presentamos en el apartado 3.2 (mapas 2 y 3). Estimamos que el resultado de este contraste entre testimonios orales, fuentes de naturaleza política y análisis geográfico nos permite avanzar en la comprensión de los modelos de ocupación del espacio y estructuración del poblamiento en las sociedades rurales de la Baja Edad Media y del período moderno, al situar el poblamiento en una tensión continua entre ecología, racionalidad campesina y decisiones políticas intra y extracomunitarias.

3. Comunidades rurales, instituciones y estructura del poblamiento

A comienzos del siglo xvi las formas de poblamiento disperso e intercalar continuaban siendo una realidad en varias regiones europeas. Para la Italia bajomedieval, se asume que la aldea compartía protagonismo con otros modelos de asentamiento y explotación como eran cascine, poderi, masserie, fortificazioni isolate e grappoli di case (Rao, 2016: 200). Esta forma de ocupación del espacio predominaba en áreas como el sureste y suroeste de Inglaterra, donde generaba un paisaje conocido como bosky (Rippon, 2008: 2). También en el noreste, especialmente en Yorkshire, se ha identificado una alta densidad de thorpes, modelo de asentamiento de origen medieval que consiste en la ocupación y explotación del espacio mediante caseríos o incluso casas individuales (Cullen, Jones & Parsons, 2011: 142-144). La región de Provenza, en Francia, se caracterizó igualmente por la formación de hábitats estacionales durante el siglo xvi, vinculados a licencias de roturación sobre espacios boscosos (Burri, 2016: 61). Similar pauta de ocupación se ha reconocido en la Galicia del siglo xvi, donde el hábitat concentrado coexiste con un importante número de caseríos que forman un hábitat disperso asociado a la puesta en cultivo de nuevos espacios (Fernández Cortizo, 1994: 222). Este fenómeno también ha sido observado en el área cantábrica, donde numerosos seles fueron convertidos en caseríos permanentes durante el siglo xv (Díaz de Durana, 1998) o en Ávila, donde no pocos asentamientos temporales se convirtieron en núcleos permanentes durante la Baja Edad Media (Monsalvo, 2006). Los trabajos sobre poblamiento han demostrado también para Extremadura la presencia de hábitats de carácter estacional vinculados a tareas agroganaderas que permiten aprovechar áreas alejadas del núcleo principal y que han modificado la red aldeana previa (Bernal, 1998: 228-292; Clemente Ramos, 2002, 2009; García Oliva, 2015). Este poblamiento subaldeano está compuesto por aquellos núcleos, a menudo pequeños caseríos de no más de 15-20 vecinos, que por su carácter no disponen de instituciones reconocidas por las villas de las que dependen, a diferencia de las aldeas, aglomeraciones que a menudo están dotadas de un concejo o de jurados elegidos entre los propios aldeanos. Investigaciones recientes sobre el maestrazgo de Alcántara han permitido conocer hábitats estacionales vinculados al pastoreo y la apicultura (cortes y asientos) e incluso al cultivo de cereales (majadas y chozas) que ponen de manifiesto la generalización de este modo de ocupación (Clemente Quijada, 2015). Este sistema ha facilitado la explotación de los vastos espacios comunales del sur castellano.

3.1. Morfología de los asentamientos

El caso que ahora analizamos presenta una triple estructuración de sus unidades de asentamiento a finales del siglo xv. En el territorio de Santibáñez coexisten la villa (núcleo rector) con las aldeas de Hernán Pérez, El Campo, Cadalso y Torrecilla. A esta estructura aparentemente dual se suma un número indeterminado de majadas que varía a lo largo del siglo xvi. Si bien la primera mención a este sistema de poblamiento la encontramos en el pedido de Cortes de 1450, es en el siglo xvi cuando las fuentes disponibles permiten conocer de manera sincrónica su denominación, así como el número de habitantes que mora en cada una de ellas (Cuadro 1).

Cuadro 1

Población de Santibáñez y sus majadas, 1584

| Núcleo | Núm. vecinos |

|---|---|

| Santibáñez | 51 |

| Majada del Espino | 49 |

| Majada de La Alacranera | 2 |

| Majada de Valcervero | 6 |

| Majada de La Reina | Despoblada |

| Majada de Valverde | Despoblada |

Fuente: Archivo Histórico Nacional (AHN), Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 27227.

Se trata de residencias secundarias, vinculadas a las labores cerealistas, que han sido construidas por los propios vecinos, tal como se refiere en una visita de 1528: vivían la maior parte del año con sus casas, hijos e mujeres en las maxadas del Espino, e La Reina y otras que los vecinos de las dichas villas hiçieron6. Este tipo de establecimientos rurales aparece con frecuencia en la documentación alcantarina de la primera mitad del siglo xvi, y a partir de sus descripciones podemos ofrecer unos datos sobre su morfología. Nos situamos ante un poblamiento inicialmente de carácter temporal, levantado en el entorno de un área que está siendo explotada, ya sea un comunal o una propiedad alquilada. Es el caso del poblamiento detectado en la dehesa de Valdealcaldes, en la actual localidad cacereña de Piedras Albas, tal y como nos indicaba el testigo Alonso Martín de Ceclavín, cuando en la delimitación del área cultivada aludía en 1515 a las casas los dichos arrendadores de este lugar que tenían arrendada la dicha dehesa7. Un modelo similar nos muestra la comunidad de portugueses arrendadores en 1525 de la dehesa de Hinojales (Badajoz), quienes habían construido sus casas pagizas en la heredad8.

MAPA 1

Poblamiento de la Tierra de Santibáñez, ca. 1500

Estas agrupaciones de viviendas, construidas para una campaña agrícola, en ocasiones se convierten en un asentamiento estable y comienzan a incorporar materiales sólidos. Las casas de unos hortelanos en la dehesa alcantarina de Azagala, quienes ya habían convertido su asentamiento en un hábitat permanente, muestran esta dualidad en el uso de materiales. Si todavía disponen de algunas dependencias levantadas con paja y madera, a su vez se han dotado de viviendas edificadas con piedra y adobe. Los procesos sobre las majadas de Santibáñez no profundizan en la descripción de las edificaciones, pero los escasos datos disponibles sugieren que hacia mediados del siglo xvi Majada del Espino contaba con casas levantadas con materiales sólidos. El visitador de la Orden alude en 1557 a una iglesia en la Majada del Espino hedificada en el medio de las casas9. Esta misma idea nos transmite el testimonio de Juan de Valencia, quien afirma que en 1584 hay despobladas en la Majada del Espino catorze o quinze casas y algunas dellas en todo o en parte arruinadas10. Los pobladores de la Majada habían construido casas, pero además, hacia 1550 han comenzado la construcción de una iglesia, como recoge una provisión real expedida en 1552 promovida por la queja del comendador, pues habían hecho consagrar e bendeçir una iglesia que tienen en la dicha majada11. La visita de 1557 recoge la existencia de esta edificación, levantada de manera autónoma por los propios habitantes. Debido a este carácter colectivo, se trata de una construcción modesta que avanza a medida que se recaudan fondos para ella. La visita indica que solo se ha terminado una primera fase: está fecha en ella una capilla de mampuesto de piedra e barro, maderada de madera tosca e teja vana y encalada por de dentro. Del resto de la iglesia está comenzado a hazer el cuerpo de la dicha iglesia e por la parte del mediodía está más de un estado, e por la otra parte abierta alguna parte del cimiento12. Estos datos sugieren que los pobladores han procurado la dotación de un edificio que cumpla con las funciones religiosas y escatológicas: tenemos iglesia y en ella el Santísimo Sacramento e tenemos los cuerpos de nuestros difuntos, afirmarán en 156713. Para ello han conseguido del propio obispado de Coria el reconocimiento de su iglesia y su dotación de un clérigo permanente en 1553, en contra del Concejo de Santibáñez14. El visitador de 1557 asume esta realidad y ordena al titular de la parroquia de Santibáñez que envíe sacerdote a la Majada, a pesar de la oposición del Concejo de Santibáñez: dicho cura nombre y señale un clérigo abil y sufiçiente que sirva en el dicho asiento de la Majada del Espino15.

3.2. Funcionalidad: hábitat y eficiencia en el aprovechamiento del factor trabajo

¿Qué necesidades han llevado a los vecinos de la Tierra a desarrollar este modelo de ocupación y explotación del espacio? El perfil económico de los habitantes de estos núcleos no es el de individuos empobrecidos que se vean forzados a instalarse en áreas marginales. Los vecinos se consideran a sí mismos ricos y onrados y cifran su potencia agrícola en más de çiento y çinquenta bueyes de labor, lo que arroja una estimación de 75 yuntas. Desde luego la cifra puede ser exagerada, pero viene a mostrar que todos los vecinos dispondrían de su propia yunta y que algunos incluso labrarían con más de una, dado que la división del número de yuntas (75) entre el total de vecinos (49) arroja un promedio de 1,53 yuntas de bueyes por hogar. Por otra parte, la percepción que revelan sobre la productividad de sus asentamientos es igualmente favorable, pues consideran que en las majadas ay muchas granjerías y se coje mucho pan, vino y azeyte y se crían muchos ganados. Dada su ubicación sobre los suelos de mejores posibilidades agrícolas, estimamos que estas majadas han sido creadas espontáneamente como lugares de morada para un campesinado que se desplazaba a explotar espacios alejados de su residencia en la villa de Santibáñez, realidad coincidente con lo que conocemos para el ámbito regional (Clemente Ramos, 2009) y que podemos confirmar a través de los testimonios de algunos de sus habitantes. Santos Rosal afirmaba que la mayoría de los habitantes de Santibáñez tienen sus labranças en lo baxo y çerca de las dichas majadas. El desplazamiento se debe al potencial productivo de las tierras ocupadas, pero también a la escasez de estas en el entorno inmediato de la villa, asentada sobre un promontorio granítico de pendientes poco aptas para la agricultura. De hecho, en el alegato de Francisco Morcillo se insistirá en que en la dicha villa ni media legua a su arredonda no ay dos pasos de tierra, ni ai agua. A partir de estos testimonios, sabemos que dichos asentamientos sirven como lugar de habitación a los labradores y sus familias durante los momentos que requieran una dedicación intensiva de la mano de obra, que vienen a coincidir con las épocas de siembra y recolección. No es de extrañar, por tanto, que en 1528, fecha en la que detectamos las primeras tensiones con la Orden y el Concejo, el visitador de la Orden de Alcántara reconociera la funcionalidad de este sistema y estableciese que los labradores podrían vivir en las majadas al tiempo de la sementera, que comúnmente suele ser desde San Miguel hasta San Andrés y el tiempo de la cosecha del pan, que suele ser desde junio e julio, e la mitad de agosto16.

Para interpretar adecuadamente la funcionalidad de este modelo de explotación, también resulta de utilidad el aparato epistemológico que aporta la metodología de análisis del área de captación de recursos. Este concepto fue desarrollado en la década de 1970 para el estudio de las sociedades preestatales y su base radica en la teoría del abastecimiento óptimo, según la cual, a medida que aumente la distancia recorrida desde un asentamiento para obtener un recurso, será mayor el costo de explotación; e incluso este costo podrá volverse inaceptable para la comunidad (García Sanjuan, 2005: 204). La revisión posterior del modelo del área de captación de recursos ha postulado que las distancias son de carácter isocrónico, y por tanto guardan relación con la orografía del terreno, la cual influye sobre la distancia recorrida por unidad de tiempo. En suma, el modelo establece que la distancia de desplazamiento asumible para una sociedad sedentaria es aquella que puede recorrerse en una hora de desplazamiento (una de ida y una de vuelta) desde el asentamiento principal. Así, cuando de realizar una labor agrícola se trata, su responsable estima viable desplazarse diariamente a pie durante una hora hasta el área de trabajo, y percibe como inasumible moverse durante más de dos horas.

¿Resulta válida la aplicación de estos planteamientos al universo campesino bajomedieval? Estimamos que este recurso analítico explicaría algunos comportamientos habitacionales de las sociedades del Antiguo Régimen, especialmente la distribución de los asentamientos cuando la base principal de su economía continúa siendo la explotación de recursos agrosilvopastoriles. En el caso que ahora nos ocupa, los testimonios de varios pobladores se centran precisamente en la lejanía que separa la villa de las áreas de cultivo. En las alegaciones de los moradores de las majadas se insistía en que en baxar y subir la cuesta se nos va la mitad del día por manera que no ay dos oras de día para poder trabaxar espeçialmente en tienpo inuernosso17. El testigo Santos Rosal consideraba que el retorno diario a la villa les sería trabajoso e penoso por ser lexos por la mucha subida de la sierra. Contamos además con una información precisa sobre la distancia que separaba la Majada del Espino de la villa de Santibáñez. En 1586, el visitador de la Orden, Bartolomé de Villavicencio, ordenó medir la distancia entre ambos puntos. La medida obtenida arroja un resultado de 11.582 pies; de ellos, 4.862 correspondían a lo que tiene de subida la dicha montaña, mientras que los 6.720 restantes eran de tierra llana. El total, convertido a metros, ofrece una distancia lineal de 3.231,39 m18.

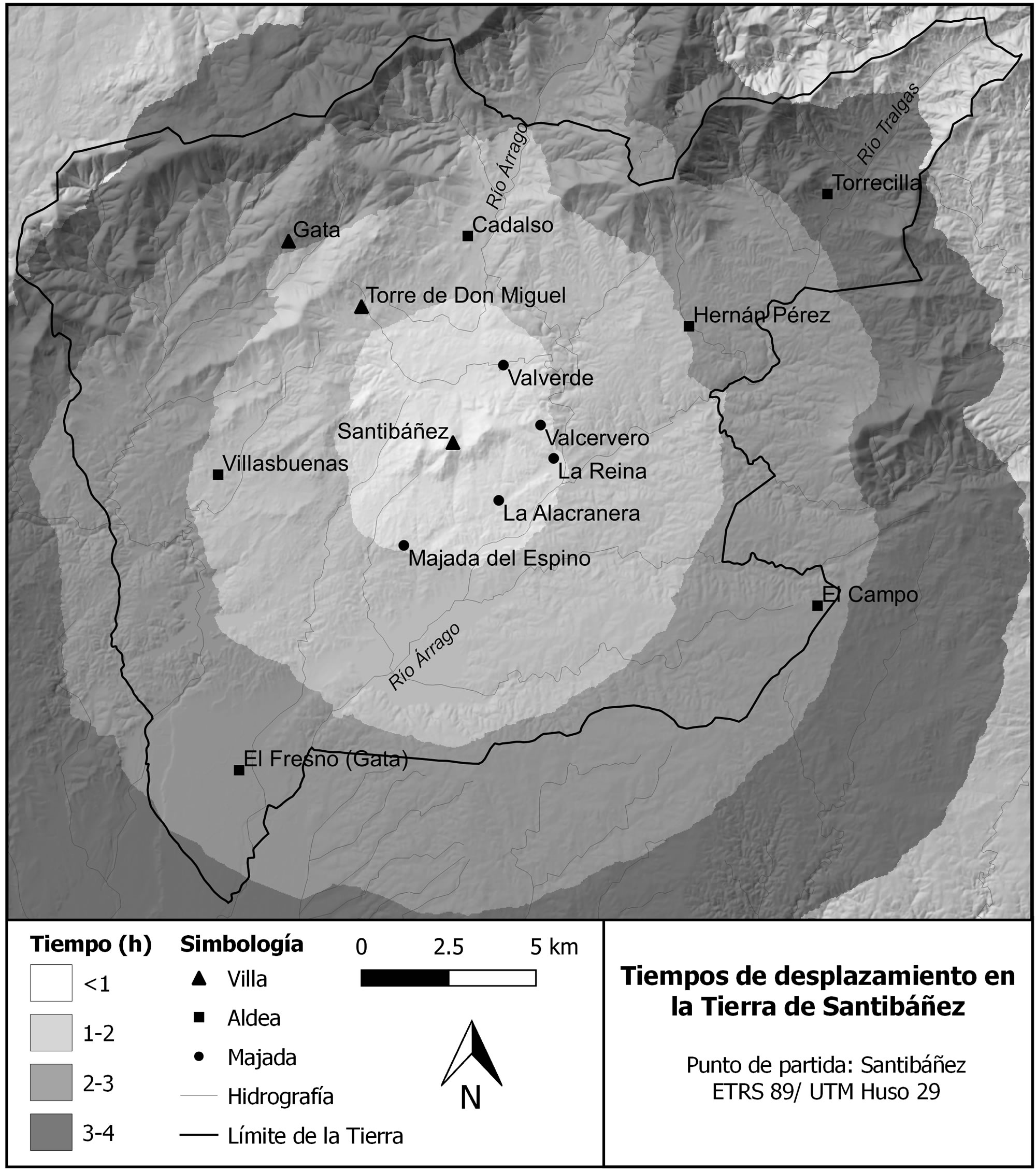

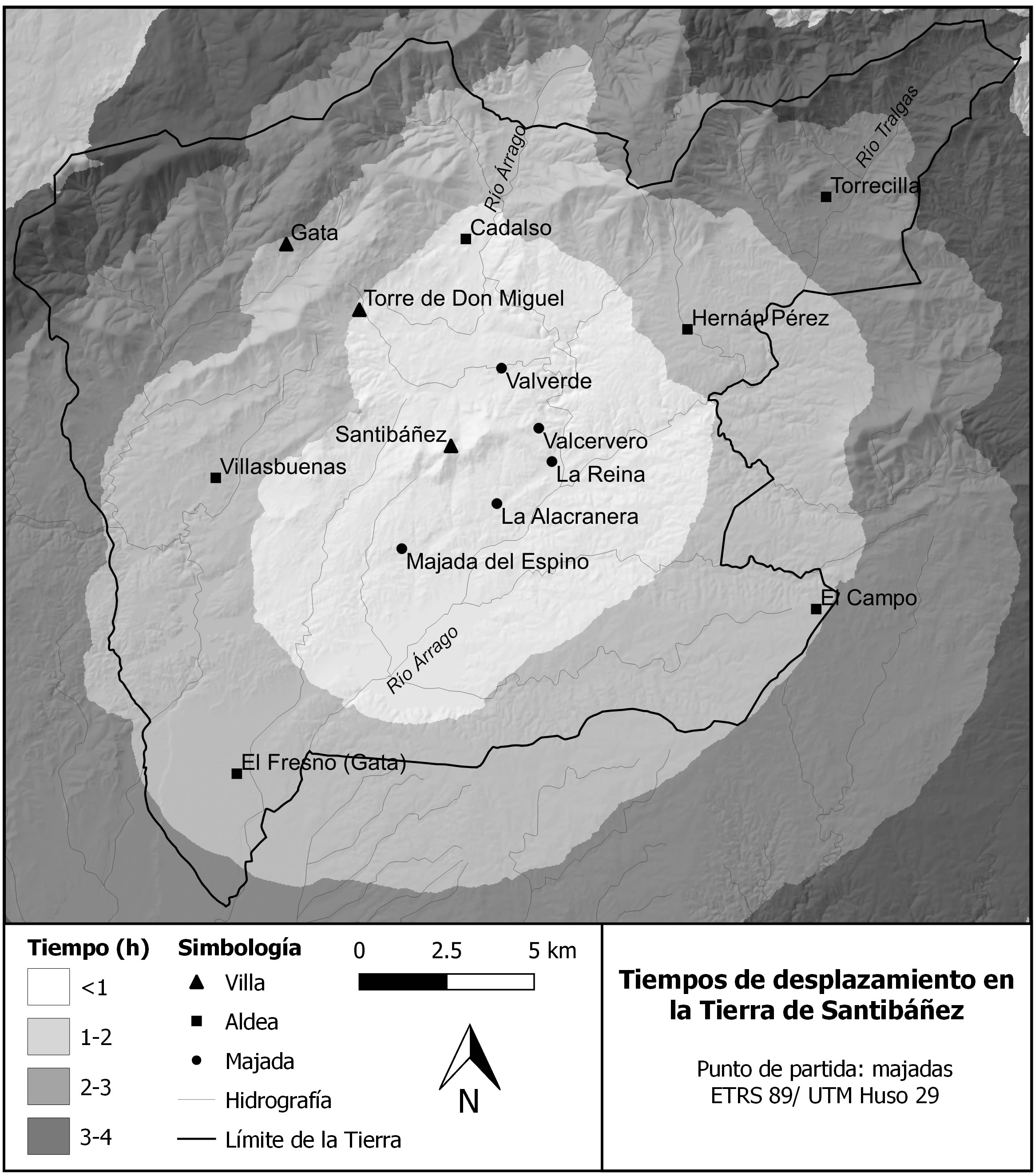

¿Cuánto tiempo tardaba una persona en recorrer ese espacio a pie? Con el fin de ofrecer un cálculo aproximado que nos sirva de indicador hemos recurrido a un análisis del costo de desplazamiento mediante el parámetro r.cost en GrassGIS. Para desarrollarlo, hemos incorporado a este SIG las coordenadas de los asentamientos localizados sobre el MTN50 a partir de la toponimia (Mapa 1). A continuación, hemos construido un mapa de fricción basado en el mapa de pendientes de la zona levantado a partir de los MDT2519. Con estas bases, hemos activado el proceso r.cost que posibilita calcular los costes de tiempo de desplazamiento en función de la fricción sobre la que se modele el terreno. Estimamos que esta técnica puede ser utilizada como aproximación teórica para estimar la racionalidad de la nueva organización comunitaria, que posiblemente haya constituido una forma de reducir costos de producción a través de la organización espacial del poblamiento. Los resultados se expresan en los dos mapas de isocronas que presentamos a continuación. El Mapa 2 muestra las áreas explotables susceptibles de ser alcanzadas en cada hora de trayecto, tomando como punto de partida la villa de Santibáñez. El Mapa 3 reproduce las áreas explotables que serían alcanzables en cada hora de desplazamiento, tomando como punto de partida las cinco majadas de Santibáñez.

MAPA 2

Superficie explotable desde Santibáñez, clasificada en horas de desplazamiento

El Mapa 2 muestra que la zona abarcable en menos de una hora de desplazamiento a pie desde la villa de Santibáñez se reduce a la superficie ubicada sobre el promontorio granítico, a la ocupada por la dehesa boyal y a un área hacia el norte del término. Los espacios llanos o ligeramente alomados, sobre los que se situaban los cultivos cerealistas, se encuentran hacia el sur de la villa y quedan incluidos en la segunda isocrona, la que representa las áreas accesibles tras caminar entre una y dos horas desde Santibáñez. Es destacable que precisamente las majadas del Espino y La Reina, que habían sido las más pobladas durante la primera mitad del siglo xvi, se sitúen en las proximidades de la línea que separa ambas isocronas. En esta segunda isocrona se asientan, además, los núcleos de población que más tempranamente se consolidaron en la Tierra de Santibáñez, como son Torre de Don Miguel, Villasbuenas y Cadalso, mencionados en la documentación desde el siglo xiv. Por tanto, el coste medio requerido para acceder a las zonas de cultivo desde la villa de Santibáñez se situaba en 1,5 horas, segmento temporal que supera al teorizado por el análisis de captación como aceptable y que efectivamente era percibido por los labradores como inasumible, como recogen los testimonios que citábamos más arriba.

El Mapa 3 muestra cómo desde las majadas era posible acceder a una mayor superficie explotable, invirtiendo para ello menos de una hora en costes de desplazamiento. Este segundo análisis ha tenido en cuenta la totalidad de las majadas, de modo que representa la superficie total explotable acumulada desde el conjunto de majadas, recurso que estimamos válido, ya que antes de que la población se concentrase, las majadas contenidas en el mapa estuvieron habitadas de manera sincrónica (Cuadro 1). El primer resultado destacado de este segundo análisis es que efectivamente se ha ampliado la superficie potencialmente aprovechable en menos de una hora de camino, representada por la isocrona >1, y esto nuevamente concuerda con los testimonios vecinales sobre la abundancia de tierra en el entorno de la Majada del Espino y las dificultades para desplazarse hasta ella desde la villa de Santibáñez. Aunque sin duda la estimación sobre el desplazamiento que narran algunos relatos (en baxar y subir la cuesta se nos va la mitad del día) puede ser exagerada, las mediciones obtenidas mediante el análisis de costes de desplazamiento en la Tierra de Santibáñez indican que el tiempo de traslado hacia los campos de cultivo es el que ha condicionado la distribución de los asentamientos. Alcanzar el área de cultivo requería de más de una hora y esto, como apuntábamos, se vuelve inasumible para los trayectos a pie.

MAPA 3

Superficie explotable desde las majadas, clasificada en horas de desplazamiento

La superficie susceptible de ser explotada a una distancia igual o inferior a una hora de camino desde la villa de Santibáñez asciende a 3.849,06 ha. Mediante el sistema de majadas, en cambio, esta superficie alcanza las 12.580 ha, lo que multiplica por 3,3 la superficie que era explotable desde la villa. Debido a ello interpretamos que el sistema de majadas ha facilitado y sostenido la expansión de los cultivos y, por tanto, ha mejorado las posibilidades económicas y demográficas del conjunto de los vecinos de la villa, al aumentar la cantidad de tierra susceptible de ser explotada. El desarrollo de las majadas se presenta así como un sistema racional de aprovechamiento agrícola que busca hacer más eficiente el rendimiento de los trabajos agropecuarios. Estas majadas se sitúan además en las cercanías de la dehesa Boyal de Santibáñez, ubicada en la cara sur del promontorio en el que se asienta la villa: en la Maxada [del Espino] está el pasto junto e traemos los bueyes a casa y los regalamos. La erección de estos asentamientos en su entorno optimiza los desplazamientos, al elegir un espacio a medio camino entre las zonas de labor y las de pasto para los bueyes. Así, la ocupación del espacio mediante majadas hace más eficiente el acceso al pasto de la dehesa boyal, puesto que esta se ubica entre las majadas y las áreas de cultivo donde se emplean los animales de tiro.

En suma, los datos presentados sobre su funcionalidad sugieren que este tipo de poblamiento iba surgiendo a medida que perdían protagonismo las funciones castrales de las villas fortificadas y también como adaptación a un modelo económico basado en la producción cerealista y ganadera, que se hace más rentable a medida que se reducen costos de desplazamiento. Esta organización se da de manera espontánea, sin mediación del Concejo en su estructuración, dadas las continuas demandas de esa institución contra los pobladores de las majadas. El problema entre la comunidad y las instituciones que la rigen se plantea cuando las majadas se convierten de facto en un núcleo de hábitat permanente, fenómeno que comienza a alterar la estructura del poblamiento en la Tierra y genera su concentración en torno a la Majada del Espino, como veremos en el apartado siguiente.

4. Hacia el despoblamiento: movimiento de población y contexto político

Los datos mostrados hasta aquí ponen de manifiesto que los vecinos de Santibáñez habían identificado a mediados del siglo xv el problema de los altos costos de desplazamiento y tomado las medidas necesarias para compensarlo, lo cual dio lugar a la formación de nuevas modalidades de asentamiento en el agro, esas alcarías con las que el pedido de Cortes de 1450 denomina a las majadas. Esto nos sitúa ante una racionalidad campesina que, aplicada al poblamiento, ofrece una primera vía de comprensión de la distribución del hábitat, reforzada a su vez por la creación de vínculos identitarios a través de la construcción de elementos referenciales, como la parroquia y el cementerio, fenómeno que también se ha identificado como decisivo en la consolidación de asentamientos (Quirós, 2017: 110). Sin embargo, a finales del siglo xviii, este modelo de ocupación y explotación había desaparecido. Leandro de Santibáñez, un tratadista extremeño, se lamenta en su Retrato político de Alcántara de la despoblación del territorio santibañejo, cuando relata cómo las majadas de La Reina y del Espino mantienen sus propios nombres, pero arruinada la población (Santibáñez, 1779: 69). Sus palabras indican que el abandono se ha producido antes de la década de 1780, y la revisión de la respuestas generales del catastro del marqués de La Ensenada permite situar este despoblamiento en una fecha incluso anterior a 1754, pues en la villa de Santibáñez habrá hasta sesenta vezinos y que no hai alguno en casa de campo ni alquería20. Esta realidad es todavía más clara en el interrogatorio efectuado por la Real Audiencia de Extremadura en 1791. En la respuesta de los alcaldes Juan Bernal y Pablo de Cáceres se reconoce que ai en este termino despoblado que se titula la Majada del Espino, La Granera, Balzerbero y las Casas de Balberde, [...] donde se reunieron por ser mas combeniente labitacion en ella21. Los testimonios presentados evidencian que en la segunda mitad del siglo xviii eran reconocibles los restos de los asentamientos analizados, y que entre los vecinos pervivía la memoria de su funcionalidad. De hecho, los propios alcaldes de Santibáñez concluían su declaración sobre las majadas en 1791 apostillando que consideran no es combeniente la reprobazion [sic, por repoblación] de citadas despoblaciones. Este último testimonio sugiere que nos situamos ante un problema de fondo que se genera a partir del conflicto de intereses entre autoridad jurisdiccional y campesinado, identificable desde el siglo xvi y que consideramos uno de los principales factores que inducen el abandono de las majadas.

4.1. Contexto internacional y poblamiento rural

Para debatir el fenómeno que condujo a la desaparición de los asentamientos intercalares, aparte de las ya mencionadas consideraciones sobre la mortalidad y el cambio económico, debemos tener presente el contexto global en el que se inscribe la acción política internacional de la Monarquía Hispánica y sus medios para financiarla desde finales del siglo xv. En 1494 se produce la incorporación de los maestrazgos a la administración castellana, que en adelante percibe sus rentas y reorganiza su sistema administrativo. Después, durante el reinado de Carlos I la pacificación de Flandes, los conflictos con el Imperio otomano en el Mediterráneo y el Danubio y las tensiones en el Imperio hacen que cada vez resulte más necesaria la liquidez financiera, para lo que se recurre al crédito de manera creciente (Carretero, 2017: 470). Como han demostrado algunos trabajos recientes, este recurso al crédito no se debía a un déficit crónico de la Hacienda (el volumen de las rentas ordinarias permitía sustentar la deuda consolidada), sino, entre otros factores, a que la dinastía austríaca necesitaba liquidez para movilizar con rapidez recursos entre sus territorios a través del sistema de cambios que le ofrece la banca internacional (Alonso, 2015: 23-24). Las crecientes necesidades de liquidez de los Austrias, tanto en Castilla como en Europa y el Mediterráneo, no se financian necesariamente con un aumento de la presión tributaria directa sobre sus súbditos castellanos. En su lugar, se recurre a las enajenaciones del patrimonio comunal, real y eclesiástico, lo que termina repercutiendo en aspectos tan concretos del mundo rural como la propia estructuración de las comunidades de villa y tierra, heredada del período medieval. Es en este contexto internacional en el que la Monarquía inicia en 1529 el proceso de venta de vasallos de las órdenes militares como fuente alternativa para sostener la obtención de recursos financieros (Marcos, 2012). Para 1550, la política internacional de los Austrias había generado una acuciante necesidad de financiación dinástica derivada de las transferencias interterritoriales de capitales, que llevó a medidas extraordinarias como las regulaciones de cambios, las incautaciones de remesas de la Casa de Contratación y las enajenaciones de oficios (Carlos, 2017), contexto en el que se retoman las ventas de vasallos de las órdenes militares.

En relación con nuestra área de estudio, las ventas de vasallos se ejecutan en los dos períodos descritos, esto es, en la década de 1530 y en la de 1550. La estrategia consistía en ingresar una cantidad pactada mediante la enajenación de la jurisdicción y vasallos de una villa o aldea de un señorío maestral. La Corona castellana había conseguido en 1529 una bula del papa Clemente VII para enajenar villas, jurisdicciones, vasallos, montes, bosques, pastos y otros bienes de las órdenes militares (Ortega y Cotes, 1759: 461). En este período se ejecutarán varias ventas de aldeas en el maestrazgo de Alcántara, que afectan a los núcleos más poblados en el entorno de Alcántara (Ceclavín y Brozas) y de la propia villa de Santibáñez (Villasbuenas, El Campo y Hernán Pérez). En ocasiones, estos villazgos fueron adquiridos por particulares; en otras eran los propios vecinos de la aldea quienes compraban la jurisdicción para convertirse en villa independiente. En Brozas, la venta se consensuó en 7.500 ducados de oro y los vecinos hicieron frente al gasto mediante una derrama22.También Ceclavín compra su propia jurisdicción en esta década. En la segunda etapa, correspondiente a la década de 1550, se complementó la bula de 1529 con un breve pontificio en 1554, que autorizó nuevas ventas durante la regencia de Juana de Austria.

Los efectos de la política internacional de la Casa de Austria se proyectan así en el territorio de Santibáñez a lo largo del siglo xvi y podemos considerarlos como influencias decisivas sobre las transformaciones del poblamiento rural y de la estructura jurisdiccional de la villa, de la que se desmembrarán las tres aldeas citadas de El Campo, Hernán Pérez y Villasbuenas (Cuadro 2). Ante las necesidades de liquidez que acucian a la Real Hacienda, se produce en primer lugar la desmembración de la encomienda de Santibáñez, que da lugar la creación de una nueva encomienda a partir de la aldea de Villasbuenas en 1529. Igualmente, se producen durante la década de 1530 las ventas de las aldeas de El Campo y Hernán Pérez, que pasan a convertirse en villas independientes de la jurisdicción de Santibáñez. Hacia 1550, comienza a pensarse en la venta de la aldea de Villasbuenas (idea que se materializa en 1556, ya con Felipe II) e incluso ésta se utilizará como garante en un préstamo con mercaderes italianos, de lo que deja testimonio la regente Juana de Austria cuando afirma en una carta al Emperador que han dicho que si se effectuase la venta de Villasbuenas, que compra Rodrigo Messía, que ellos se esforçarán a proveer los dichos C mil ducados, y aun algo más (Fernández Álvarez, 2003: 235). Como veremos en el apartado siguiente, hay una cierta coincidencia entre el avance de las ventas de vasallos y el desarrollo de actitudes hostiles por el gobierno de la Orden y el concejo de Santibáñez hacia los pobladores de las majadas.

CUADRO 2

Ventas de aldeas de la Tierra de Santibáñez hasta mediados del siglo xvi

| Aldea | Año de enajenación | Destino |

|---|---|---|

| Villasbuenas | 1529 | Nueva encomienda |

| 1556 | Rodrigo Carrillo-Mayor Fonseca | |

| El Campo | 1535 | Villa independiente |

| Hernán Pérez | 1535 | Villa independiente |

Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Dirección General del Tesoro y AGS, Expedientes de Hacienda, 0437.

4.2. Factores locales: oligarquización política y restricciones a la comunidad

Desde c. 1530 la actitud de los poderes asentados en la villa (comendador de Santibáñez y Concejo) será la de estimular el retorno de los pobladores a Santibáñez, con el fin de que las majadas –al menos la Majada del Espino– no sean vendidas como si de aldeas se tratase; y para ello desarrollan una política de atracción de su población hacia la villa, primero y un conjunto de trabas en el acceso a los recursos comunitarios, más tarde. Esta última línea se verá reforzada a partir de 1566, cuando los concejos de las órdenes pierdan la jurisdicción en primera instancia, que desde entonces pasa a detentarse por los gobernadores (Marcos, 2012: 54). Los primeros datos que indican el intento de fijar población en la villa de Santibáñez se documentan a finales de la década de 1520, cuando la intervención del visitador de la Orden reconoce la posibilidad de que sus habitantes puedan residir temporalmente en las majadas, con la condición de que habiten la mayor parte del año en la villa. Las disposiciones del visitador, a instancia del Concejo, determinan en 1528 que las majadas no deben convertirse en asentamientos permanentes, si bien se acepta su uso durante la sementera y la cosecha. En el discurso del Concejo se alude también a una política sanitaria, que presenta el entorno de la Majada del Espino como insalubre, puesto que ay malas aguas y a sido y es la tierra muy enferma23. Para reforzar esta política de atracción de pobladores, se recurre también al reparto de solares y casas a quienes se instalasen en la villa. Según el testimonio de Francisco Hernández había en la villa espacio suficiente para la instalación de los nuevos habitantes: dentro del dicho muro ay muchos solares y territorios donde se podrían hazer casa y fuera, en el arraval, ay muchas casas caydas que se podrían tornar a redificar24.

Cuando esta política de atracción no funciona, el siguiente recurso consiste en buscar una solución negociada al conflicto, que pasa por el asentamiento permanente fuera de la villa, pero en un área considerada más adecuada por el Concejo. Este recurso se pone en marcha ante la inminencia de la segunda oleada de ventas de jurisdicciones, ya que es tratado ante el Consejo de Órdenes en 155325. El traslado contaba con el visto bueno del Concejo, siempre y cuando se realizase a los cotos e molinos que llaman de Villalobos, que es mejor asiento y tierra, e más sana que no de la Maxada del Espino26. En 1568, la declaración del escribano Francisco Becerro alude a ese momento y narra los primeros pasos tras el acuerdo, cuando desde el Concejo se accedió a reubicar la población en la falda del promontorio que ocupa la villa, donde se señalaron casas y calles y sitio donde avía de estar la iglesia proyecto que se abandonó según él, debido a la contradiçión entre unos vezinos e otros, diziendo unos que estaba bien allí y otros dezían a San Juan, que está en llano27. El intento de crear un nuevo asentamiento en las inmediaciones de la villa satisfacía al Concejo y al comendador, porque garantizaba la continuidad del núcleo en la jurisdicción de Santibáñez, ya que la cercanía a la villa dificultaría que fuese desgajado de ella. Sin embargo, para los residentes en las majadas se trata de un lugar todavía demasiado alejado de las áreas de labor, motivo por el cual se genera el desacuerdo y posterior fracaso de la medida conciliatoria.

El fracaso de las medidas expuestas hasta aquí (discurso sanitario, entrega de solares y reubicación del asentamiento) radica en que los habitantes de las majadas no ven satisfecha ninguna de sus necesidades, pues nos situamos ante políticas que no tienen en cuenta la demanda social. Como se ha planteado en el capítulo sobre su morfología y funcionalidad, la principal necesidad de la comunidad asentada en las majadas es la optimización del tiempo de desplazamiento entre el núcleo poblacional y las áreas de trabajo. En la Majada del Espino los vecinos cuentan con viviendas que les permiten ese ahorro de tiempo, de modo que la política de entrega de solares o casas que ofrece el Concejo en la villa no supone un incentivo para el cambio de residencia. Por tanto, parece que estas políticas no atraen pobladores a la villa porque han sido diseñadas por algunos miembros del concejo o la Orden sin tener en cuenta las necesidades reales de la comunidad a la que se dirigen.

Si bien la tensión entre la villa y las majadas parece haberse dado de manera recurrente durante la primera mitad del siglo xvi, desde 1550 se aprecia un recrudecimiento de las hostilidades de la villa, coincidente con la fecha en la que se retoman las ventas de jurisdicciones por la Monarquía y a la que se añade la injerencia del gobernador de la Orden desde 1566. Resulta significativo que las medidas más drásticas se adopten a partir de la bancarrota de 1557, en un período más amplio de inestabilidad financiera que abarca hasta el año 1560 y en el que las ventas de vasallos se han perfilado como uno de los medios para enfrentar los problemas crediticios devenidos con la deuda dinástica. Dado que los pobladores de las majadas no muestran voluntad de instalarse en la villa de Santibáñez, comienzan a ser presionados con medidas limitantes de sus derechos vecinales, como eran el de participación política y el acceso a recursos públicos (espacios de pasto). Las trabas de las oligarquías concejiles a la venta de aldeas de su jurisdicción resultan bien conocidas y se presentan en forma de pagos a la Corona para evitar la enajenación o de limitaciones en los usos comunales a las localidades segregadas (Sánchez Rubio & Sánchez Rubio, 2007; Clemente Quijada, 2014). Si bien en este caso se ha optado por una estrategia distinta (despoblar el asentamiento) estamos ante una manifestación más del mismo fenómeno.

En 1528 el visitador general de la Orden disponía que los residentes en las majadas no puedan goçar ni goçen de los ofiçios públicos y si de hecho fueren elegidos para los dichos ofiçios, ellos e los que elegieren queden ynábiles y esta medida se acompañaba de otra para que no puedan gozar ni goçen de la dicha dehesa boial, exido e cotos de la dicha villa con sus bueyes e ganados28. Ninguna de ellas parece haberse ejecutado, ya que recurrentemente el comendador y los visitadores apelarán a la necesidad de su cumplimiento, como demuestran algunos testimonios posteriores. Hasta mediados del siglo xvi, los vecinos de las majadas habían ejercido estas potestades con normalidad. El alegato de Lucas de Carrión, fiscal de la Orden, describe en 1554 que los residentes en la Majada del Espino algunos años an salido por alcaldes e rregidores e maiordomo y otros ofiçios de conçejo. Este argumento aparece incluido en una provisión real expedida en Valladolid en 1561, donde so pretexto de que la elección de majadeños dificultaba las tareas del concejo, se accedía a que de aquí adelante los dichos ofiçios de alcalde e rregidores y ofiçiales del conçejo no fuesen proveidos a los dichos veçinos que rresiden e las dichas maxadas29.

Ambas prohibiciones han tenido escaso efecto, hasta que en 1567 el gobernador del Partido, el licenciado Olmedo, quien desde ese año detenta la jurisdicción en primera instancia, emite un auto por el que anula las elecciones donde algunos residentes de las majadas habían accedido a cargos concejiles. Según los testimonios presentados en el proceso, el gobernador ordenó cumplir lo dispuesto en la provisión de 1561, para que las elecciones se hiçiesen conforme a las dichas visitaçiones provisiones y executorias, e porque se exzedió de ellas anuló la dicha eleçión. Idéntica severidad mostrará a continuación con respecto al acceso a la dehesa boyal por parte del ganado de los residentes en las majadas y porque no lo cunplieron, mandó a sus alguaçiles que sacasen fuera de la dicha dehesa los dichos ganados de los que bibían en las dichas maxadas y que los prendasen si boliesen a entrar. Y porque bolvieron a entrar en la dicha dehesa, los prendaron30. Esta ejecución ha supuesto el refuerzo definitivo de las políticas contra el poblamiento de las majadas, que por primera vez han tenido repercusiones reales sobre sus habitantes. La entrega de la jurisdicción en primera instancia al gobernador supone arrebatar a la comunidad la capacidad de influencia en los procesos políticos, lo que le impide revertir por la vía legal las trabas en el acceso a bienes y servicios.

Interpretamos que esta pérdida de las atribuciones comunitarias se vincula al paulatino abandono de las majadas, al impedir a sus habitantes el acceso a los espacios en común y a su gestión. El primer indicador de este abandono aparece en 1584. Ese año, Juan Morcillo, residente en la Majada del Espino, advertía del potencial fenómeno migratorio que se desencadenaría si continuaban las restricciones. En su alegato expone que, de mantenerse la presión sobre los habitantes de las majadas, forçósamente emos de yr a los pueblos comarcanos, porque subirnos arriba es llevarnos a morir e consumir nuestras haciendas; e tenemos por menos mal dexar nuestras casas e yr desterrados a otros pueblos. La réplica del alcalde Juan de Valencia refiere cómo se van menoscabando los moradores de las dichas majadas e tienen ellos muchas maxadas despobladas31. No contamos con testimonios para el siglo xvii que nos permitan acercarnos con precisión al proceso despoblador. Sin embargo, en los censos posteriores apreciamos un comportamiento diferencial de la Majada del Espino si la comparamos con las aldeas de Torrecilla o Hernán Pérez, segregadas de la jurisdicción de la villa después de 1550. En el recuento de 1584 se contabilizaban en la Majada del Espino 49 vecinos (Cuadro 1), una cantidad cercana a la que ofrece el censo de 1591 (la información de la zona es de 1588) para Torrecilla y Hernán Pérez, ambas con 60 vecinos (Cuadro 3). Partiendo de una base demográfica similar en 1591, estas localidades mantienen su población en el vecindario de Ensenada de 1759 (Cuadro 3), mientras la Majada del Espino ha sido abandonada.

CUADRO 3

Evolución demográfica de la Tierra de Santibáñez, 1591-1759

| Población | Años | |

|---|---|---|

| 1588 | 1759 | |

| Santibáñez* | 90 | 60 |

| Hernán Pérez | 60 | 55 |

| Torrecilla | 60 | 60 |

| Cadalso | 140 | 105 |

| Villa del Campo | 200 | 300 |

| Villasbuenas | 160 | 45 |

| *Incluye Majada del Espino | 49 (en 1584) | 0 |

Fuente: Blanco (1999) y elaboración propia.

Un tercer elemento que sugiere el despoblamiento vinculado a la emigración procede de los datos sobre movilidad comarcal desde Santibáñez y sus antiguas aldeas (Cuadro 4). Estos se han vaciado a partir de las referencias a matrimonios exogámicos de algunas villas del entorno, contabilizados para el período entre 1750 y 1850 (Prieto, 2018). En ellos se aprecia que Santibáñez se ha configurado como máximo exportador de efectivos humanos de la antigua Tierra, a pesar de que todavía no había recuperado la población de 1591. Estas referencias sugieren que, en el abandono de los asentamientos, sin descartar la incidencia de las crisis de mortalidad, debe considerarse la emigración. Esta fue potenciada por los factores de expulsión generados desde las instituciones rectoras de la villa, que habrían profundizado las consecuencias de la caída demográfica del siglo xvii al dificultar la explotación del potencial agrario disponible.

CUADRO 4

Origen y cantidad de contrayentes foráneos en tres poblaciones de la Sierra de Gata (1750-1850)

| Origen | < th>HoyosSan Martín de Trevejo | Torre de Don Miguel | Total | |

|---|---|---|---|---|

| Cadalso | 2 | 0 | 6 | 8 |

| Santibáñez | 6 | 1 | 11 | 18 |

| Villa del Campo | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Villasbuenas | 6 | 1 | 6 | 12 |

| Torrecilla | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Hernán Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Prieto (2018: 315) y elaboración propia.

5. Consideraciones finales

A lo largo del artículo se ha mostrado cómo algunos núcleos rurales surgieron entre los siglos xv y xvi como consecuencia de la instalación espontánea en el agro de grupos de campesinos, quienes de manera autónoma ocuparon y explotaron un espacio sin que mediase planificación previa por parte de concejos o instituciones señoriales. Este modelo es coincidente con lo que conocemos para otras regiones europeas, donde el poblamiento intercalar se incrementa desde finales del siglo xv. Nos situamos ante una pauta de ocupación del medio rural durante la Baja Edad Media a base de asentamientos intercalares organizados por el campesinado y que tuvieron como finalidad racionalizar los costos de explotación mediante la reducción de los tiempos de desplazamiento. La dedicación agraria y la viabilidad económica de estas estructuras se combinan con elementos identitarios, como el desarrollo del sentido de comunidad o la identificación con la nueva parroquia, para explicar su cohesión y continuidad.

A lo anterior debemos unir, además, el modelo sociopolítico como factor decisivo para interpretar la consolidación o abandono de núcleos en el territorio. Las nuevas formas de organizar los aprovechamientos agrosilvopastoriles se basan en mecanismos como la apertura institucional, que permiten una participación comunitaria real en su organización y gestión. Así, la ocupación y explotación del espacio mediante este poblamiento intercalar ha funcionado en la región extremeña hasta que el contexto local e internacional de mediados del siglo xvi da paso a una serie de realidades demográficas (pérdida de población) y políticas (oligarquización y venta de jurisdicciones) que inciden directamente sobre el modelo de ordenación territorial. Por ello, se observa desde mediados del xvi la desaparición de algunos núcleos, sin que se aprecie un cambio sustancial en los factores ecológicos y las dinámicas productivas que los generaron. Ello muestra que, si bien en ocasiones estas formas de hábitat han sido regularizadas, en otras se generó un conflicto entre estas comunidades y las oligarquías concejiles, como consecuencia de unas políticas sobre ordenación del territorio que no tuvieron en cuenta las demandas y prácticas sociales campesinas, y que cuando no pudieron ser contrarrestadas por la colectividad dieron lugar al desplazamiento de la población y el subsiguiente despoblamiento del área.

El caso analizado sugiere que el despoblamiento de asentamientos intercalares durante el Antiguo Régimen, característico de las zonas meridionales de la península Ibérica, no se vincula a la herencia demográfica medieval ni tampoco de manera exclusiva a la crisis demográfica del siglo xvii. Durante la segunda mitad del siglo xv algunos espacios comunales aparentemente «vacíos» estuvieron ocupados por un poblamiento intercalar, que hacía viable su explotación y que siguió creciendo durante el xvi. El cambio en el modelo jurisdiccional, la oligarquización y el receso demográfico han fomentado el abandono de un tipo de hábitat que era plenamente funcional desde la Baja Edad Media. Posteriormente dificultarán la intensificación de la explotación del medio rural y su densificación demográfica, al no poder recurrir sus habitantes a la instalación de nuevos asentamientos que, en ausencia de innovaciones técnicas para el transporte diario, constituían el sistema que permitía aprovechar adecuadamente el potencial agrario disponible.

Agradecimientos

El trabajo presenta parte de los resultados obtenidos en los proyectos «Transformaciones agrarias y comunidades campesinas en el suroeste ibérico», proyecto Fondecyt-11181341 y «Los labradores del sur de la Península Ibérica en el tránsito a la Modernidad (ss. xv-xvii)», financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. El autor agradece los sugerentes comentarios recibidos desde el equipo evaluador de Historia Agraria, que contribuyeron a la orientación de esta versión final.

REFERENCIAS

Alonso, D. (2015). Deuda, crédito y Hacienda Real en tiempos de Carlos V. En C. Álvarez Nogal & F. Comín (Eds.), Historia de la deuda pública en España (pp. 15-36). Madrid: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Astoul, G. (1999). Masages, villages et sociabilité en Quercy, à l’époque moderne. En B. Cursente (Dir.), L’habitat dispersé dans l’Europe médiévale et moderne. Toulouse: Presses universitaires du Midi.

Ayuda, M. I., Sáez Pérez, L. A. & Pinilla, V. J. (2001). Políticas ante la despoblación en el medio rural: Un enfoque desde la demanda. Ager, (1), 211-232.

Bernal, A. (1998). Poblamiento, transformación y organización social del espacio extremeño (siglos xiii al xv). Mérida: Editora Regional de Extremadura.

Blanco, J. P. (1999). Demografía, familia y sociedad en la Extremadura moderna, 1500-1860. Cáceres: Universidad de Extremadura.

Burri, S. (2016). Essartage, culture temporaire et habitat en Basse-Provence entre Moyen Âge et première modernité (xiiie-xvie siècles). Histoire & Sociétés Rurales, 46 (2), 31-68.

Carlos, C. J. de (2017). Crisis financieras y deuda dinástica, 1557-1627. Cuadernos de Historia Moderna, 42 (2), 503-526.

Carretero, J. M. (2017). Crédito y Liquidez en el sistema de pagos del emperador Carlos V (El «Gran Asiento de 1532-1537»): Una aproximación cuantitativa. Cuadernos de Historia Moderna, 42 (2), 469-501.

Casey, J. (2001). España en la Edad Moderna: Una historia social. Valencia: Universitat de València.

Clemente Quijada, L. V. (2014). Grupos de poder, construcción de la realidad y formación de la opinión pública: El villazgo de Brozas (1537). En J. A. Solórzano, B. Arizaga & J. Haemers (Coords.), Los grupos populares en la ciudad medieval europea (pp. 179-198). Logroño: Instituto de Estudios Riojanos.

Clemente Quijada, L. V. (2015). Métodos para el estudio del poblamiento y las comunidades rurales bajomedievales: Etnografía, edafología y SIG. En L. V. Clemente Quijada (Coord.), Métodos y perspectivas de investigación en historia medieval (pp. 11-26). Cáceres: Universidad de Extremadura.

Clemente Ramos, J. (2002). Valdetorres, de dehesa a aldea (1409-1510): Poblamiento, conflicto y poder en la Tierra de Medellín. Studia Historica: Historia Medieval, (20), 47-72.

Clemente Ramos, J. (2006). Martín Sancho (siglos xiv-xvi): Un despoblado bajomedieval en la tierra de Medellín. Hispania: Revista Española de Historia, 66 (223), 483-500.

Clemente Ramos, J. (2009). La explotación económica del campo arañuelo y la economía rural de la tierra de Plasencia a mediados del siglo xv. Anuario de Estudios Medievales, 39 (1), 245-274.

Clemente Ramos, J. (2010). La tierra de Galisteo (c.1375-c. 1425): Transformaciones del poblamiento y apropiaciones ilegales. Arqueología y Territorio Medieval, (17), 31-46.

Collantes, F. (2001). El declive demográfico de la montaña española, 1860-1991: Revisión crítica de propuestas teóricas. Historia Agraria: Revista de Agricultura e Historia Rural, (24), 203-225.

Comba, R. (1999). Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale. Roma: Laterza.

Cullen, P., Jones, R. & Parsons, D. N. (2011). Thorps in a Changing Landscape. Hatfield: University of Hertfordshire Press.

Diago, M. (1991). Los términos despoblados en las comunidades de Villa y Tierra del Sistema Ibérico castellano a finales de la Edad Media. Hispania, 51 (178), 467-515.

Díaz de Durana, J. R. (1998). Transformaciones en la titularidad y aprovechamiento de los seles en Guipúzcoa (1450-1550). Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, (17), 19-31.

Erdozáin, M. P. & Mikelarena, F. (1996). Algunas consideraciones acerca de la evolución de la población rural en España en el siglo xix. Noticiario de Historia Agraria: Boletín Informativo del Seminario de Historia Agraria, 6 (12), 91-118.

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) (2016). Declaración de Montánchez sobre el despoblamiento del medio rural. Carta Local, (296), 17.

Fernández Álvarez, M. (2003). Corpus documental de Carlos V. Vol. iv. Madrid: Espasa.

Fernández Cortizo, C. (1994). Aldeas y caseríos a tiro de mano de piedra: Los asentamientos rurales en el arzobispado de Santiago (siglos xvi-xviii). Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, (7), 211-226.

Friedberg, E. (2012). Conflict of Interest from the Perspective of the Sociology of Organised Action. En A. Peters & L. Handschin (Eds.), Conflict of Interest in Global, Public and Corporate Governance. Cambridge: Cambridge University Press.

García Oliva, M. D. (1991). Organización económica y social del concejo de Cáceres y su tierra en la baja edad media. Cáceres: Institución Cultural «El Brocense».

García Oliva, M. D. (2015). Poblamiento y expansión de las dehesas en el realengo de Extremadura, siglos xiii-xv. Cáceres: Universidad de Extremadura.

García Sanjuan, A. (2005). Introducción al reconocimiento y análisis arqueológico del territorio. Barcelona: Ariel.

Hernández Sesé, A. (2008). El mas turolense: Crisis de un modelo de población. Estudis d’història agrària, (21), 89-104.

Infante-Amate, J., Villa, I., Jiménez, F., Martínez Martín, M., Martínez López, D., Cunfer, G. & González de Molina, M. (2016). The Rise and Fall of the Cortijo System: Scattered Rural Settlements and the Colonization of Land in Spain’s Mediterranean Mountains since 1581. Journal of Historical Geography, (54), 63-75.

Jiménez-Puerto, J., Orozco, T. & Diez Castillo, A. (2016). Trazando rutas en la Edad del Bronce turolense: Perspectivas de trabajo. Proceedings of the 8th International Congress on Archaeology, Computer Graphics, Cultural Heritage and Innovation «ARQUEOLÓGICA 2.0» (pp. 445-447). Valencia: Universitat Politècnica de València.

Krugman, P. (1997). La organización espontánea de la economía. Barcelona: Antoni Bosch.

Llopis, E. (2004). El legado económico del Antiguo Régimen en España. Barcelona: Crítica.

Lorenzo, F. J. (2002). Términos redondos y despoblamiento de Ávila al inicio de la Edad Moderna: Aproximación histórica. Studia Zamorensia, (6), 255-270.

Luchía, C. (2011). Política y violencia en torno a las luchas por la propiedad comunal en la Baja Edad Media castellana. Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, (43), 127-158.

Marandet, M. C. (1999). L’habitat intercalaire en Lauragais oriental du xive au xvie siècle. En B. Cursente (Dir.), L’habitat dispersé dans l’Europe médiévale et moderne. Toulouse: Presses universitaires du Midi.

Marcos, A. (2012). Sobre desmembraciones, incorporaciones y ventas de señoríos eclesiásticos y de órdenes militares en Castilla durante el siglo xvi. En S. de Dios, J. Infante, R. Robledo & E. Torijano (Eds.), Historia de la propiedad: La expropiación (pp. 51-82). Salamanca: Universidad de Salamanca.

Monsalvo, J. M. (2006). Nuevas tendencias del poblamiento en el territorio histórico abulense durante la Baja Edad Media. En G. del Ser (Ed.), Historia de Ávila iii: La Baja Edad Media (Siglos xiv y xv) (pp. 31-68). Ávila: Institución «Gran Duque de Alba» de la Excma. Diputación de Ávila/Caja de Ahorros de Ávila.

Ortega y Cotes, I. J. de (1759). Bullarium ordinis militiae de Alcantara. Madrid: Impr. de Antonio Marín.

Ostrom, E. (2000). El gobierno de los bienes comunes: La evolución de las instituciones de acción colectiva. México, DF: Fondo de Cultura Económica.

Palacios, B. (2000). Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara (1157?-1494) Vol. i. Madrid: Fundación San Benito de Alcántara.

Prieto, A. M. (2018). Matrimonio, endogamia y movilidad social en la Alta Extremadura (1750-1850). Tesis doctoral. Badajoz: Universidad de Extremadura.

Quirós, J. A. (2017). Identidades locales y despoblamiento en la Baja Edad Media: Microhistorias y tendencias a través de la arqueología de los despoblados de Álava (País Vasco). Reti Medievali Rivista, 18 (2), 89-121.

Rao, R. (2015). I paesaggi dell’Italia medievale. Roma: Carocci.

Richards, E. (2007). Debating the Highland Clearances. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Rippon, S. (2008). Beyond the Medieval Village: The Diversification of Landscape Character in Southern Britain. Oxford: Oxford University Press.

Saavedra, P. (1999). L’habitat dans le nord-ouest de la Péninsule Ibérique du xvie au xxe siècle. En B. Cursente (Dir.), L’habitat dispersé dans l’Europe médiévale et moderne. Toulouse: Presses universitaires du Midi.

Sánchez Rubio, M. A. & Sánchez Rubio, R. (2007). «Para vos e vuestros herederos»: Señorialización en la tierra de Trujillo a mediados del siglo xvi. Badajoz: Extremeña de Comunicación y Publicaciones.

Santibáñez, L. de (1779). Retrato político de Alcántara: Causas de sus progresos y decadencia. Madrid: Impr. de Blas Román.

Sebastián, J. A. (2004). La agricultura española y el legado del Antiguo Régimen (1780-1855). En E. Llopis (Ed.), El legado económico del Antiguo Régimen en España (pp. 147-186). Barcelona: Crítica.

Shannon, W. D. (2012). The Survival of True Intercommoning in Lancashire in the Early-Modern Period. Agricultural History, 86 (4), 169-191.

Shaw-Taylor, L. (2001). Parliamentary Enclosure and the Emergence of an English Agricultural Proletariat. The Journal of Economic History, 61 (3), 640-662.

VV. AA. (1998). Interrogatorio de la Real Audiencia de 1791: Extremadura a finales de los tiempos modernos: Partido de Alcántara. Mérida: Asamblea de Extremadura.

↩︎ 1. Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España, constituida en el seno de la Comisión de Entidades Locales ( Boletín Oficial de las Cortes Generales: Senado, núm. 505, de 17 de abril de 2015, pp. 33-66).

↩︎ 2. Archivo General de Simancas (AGS), Escribanía Mayor de Rentas, leg. 01,713-717.

↩︎ 3. AGS, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 17,102.

↩︎ 4. Mapa topográfico nacional de España escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

↩︎ 5. Mapa digital del terreno con resolución de 25 m del IGN.

↩︎ 6. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 27227, f. 34v.

↩︎ 7. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp 34090, f. 4r.

↩︎ 8. Archivo Histórico de la Nobleza (AHNOB), Frías, caja 1277, doc. 3, f. 1v.

↩︎ 9. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 26708, s/n.

↩︎ 10. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 27227, s/n.

↩︎ 11. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 27227, fol 37r.

↩︎ 12. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 26708, s/n.

↩︎ 13. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 27227, s/n.

↩︎ 14. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 33302.

↩︎ 15. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 26708, s/n.

↩︎ 16. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 27227, f. 36r.

↩︎ 17. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 27227, f. 13r.

↩︎ 18. En el cálculo hemos utilizado el pie de Burgos, cuya equivalencia era 1 pie = 0,279 m.

↩︎ 19. Aplicamos aquí la fórmula propuesta en un artículo reciente ( Jiménez Puerto, Orozco & Diez Castillo , 2016: 416) según la cual T=0.0277*R*P+0.6115*R, donde T = Tiempo (segundos), R = resolución del MDT (en metros) y P = mapa de pendientes (en %).

↩︎ 20. AGS, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales, leg. 149, f. 117v.

↩︎ 21. VV. AA (1998: 535).

↩︎ 22. Un traslado del privilegio de villazgo puede consultarse en AGS, Consejo Real de Castilla, 505,5, s/n.

↩︎ 23. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 27227, s/n.

↩︎ 24. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 27227, s/n.

↩︎ 25. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 32924, s/n.

↩︎ 26. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 27227, s/n.

↩︎ 27. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 27227, s/n.

↩︎ 28. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 27227, s/n.

↩︎ 29. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 27227, s/n.

↩︎ 30. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 27227, s/n.

↩︎ 31. AHN, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, exp. 27227, s/n.