1. INTRODUCCIÓN

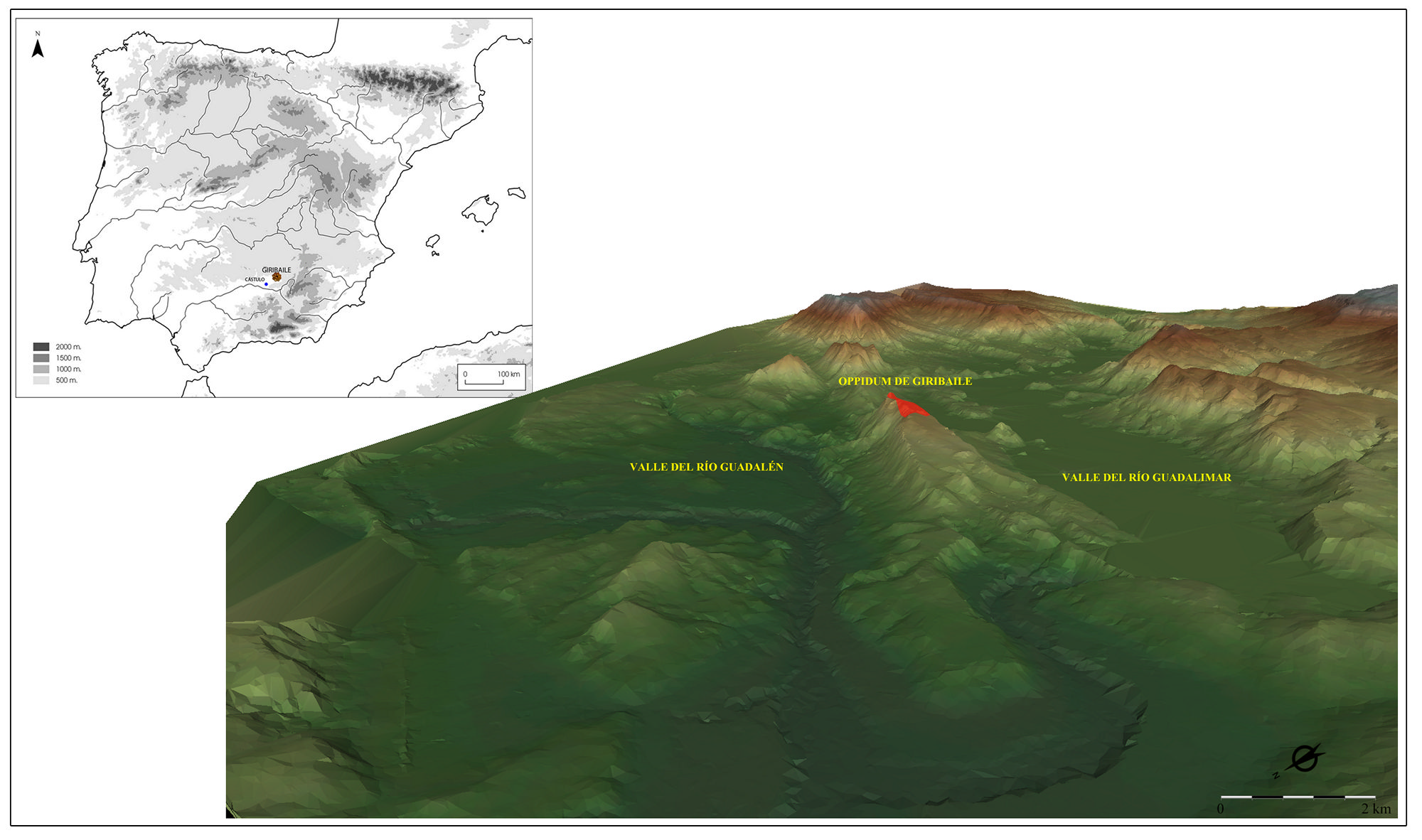

El oppidum de Giribaile se encuentra en el término municipal de Vilches en la comarca de El Condado, al norte de la provincia de Jaén. Se localiza sobre un promontorio blanco junto al río Guadalimar, en el piedemonte de Sierra Morena, en un ambiente propicio para el desarrollo de una intensa actividad agraria y minera (Gutiérrez Soler & Corpas, 2015).

Sus 14,5 hectáreas ocupan una meseta destacada, de fácil defensa, que permite controlar los recursos económicos de las vegas de los ríos Guadalén y Guadalimar y el valle comprendido entre ambas. La primera dispone de una amplia zona cultivable que, topográficamente, se cierra en las primeras estribaciones del piedemonte de Sierra Morena, rica en filones de galenas argentíferas. Hacia el Guadalimar, el valle se estrecha y se encaja entre los pasos naturales de Los Escuderos, el vado de las Hoyas y por la cuesta de la Loma de Úbeda. Dicha vega, aunque más reducida que la del Guadalén, también comparte con ésta una gran potencialidad agrícola (Fig. 1), lo que da cuenta de la posición geoestratégica de este enclave y confiere a esta plaza un valor económico destacado.

FIGURA 1

Localización de Giribaile

Fuente: elaboración propia.

Estas condiciones han propiciado un asentamiento largo, pero discontinuo, especialmente intenso en aquellos momentos marcados por el conflicto político y la definición de territorios de frontera. Un castillo islámico, un hábitat troglodítico de época altomedieval, una ciudad fortificada del Hierro II y un poblado de cabañas de la prehistoria reciente son algunos de los vestigios más destacados que conviven e interactúan en un mismo espacio físico.

El potencial económico de este territorio y las evidencias materiales documentadas, tanto en prospección superficial (Gutiérrez Soler, 2002, 2008, 2010) como en la campaña de excavación arqueológica realizada en el año 2014, convierten el Área 3, en un enclave fundamental para arrojar luz sobre el proceso agropecuario de los siglos iv-iii a. C. en el Alto Guadalquivir.

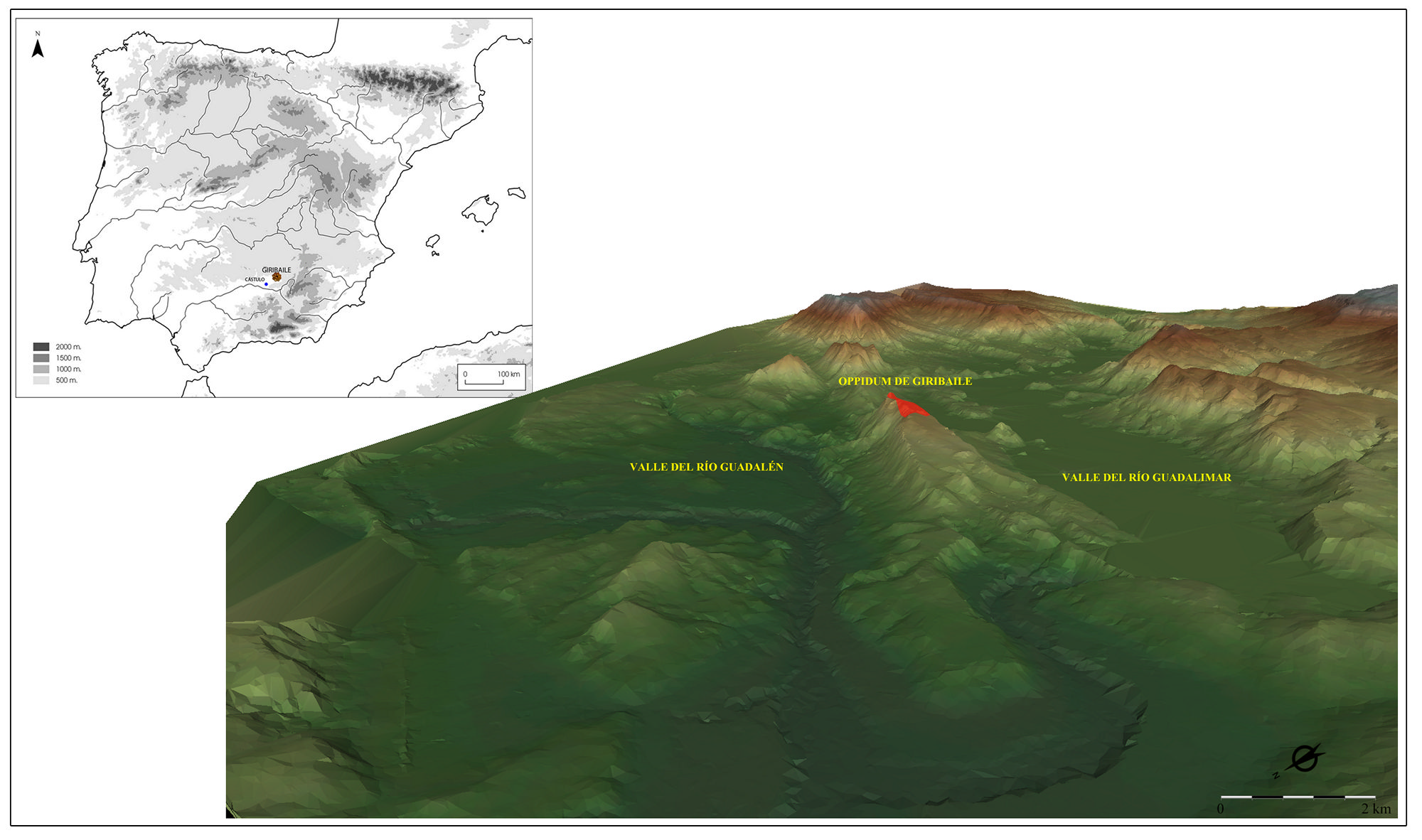

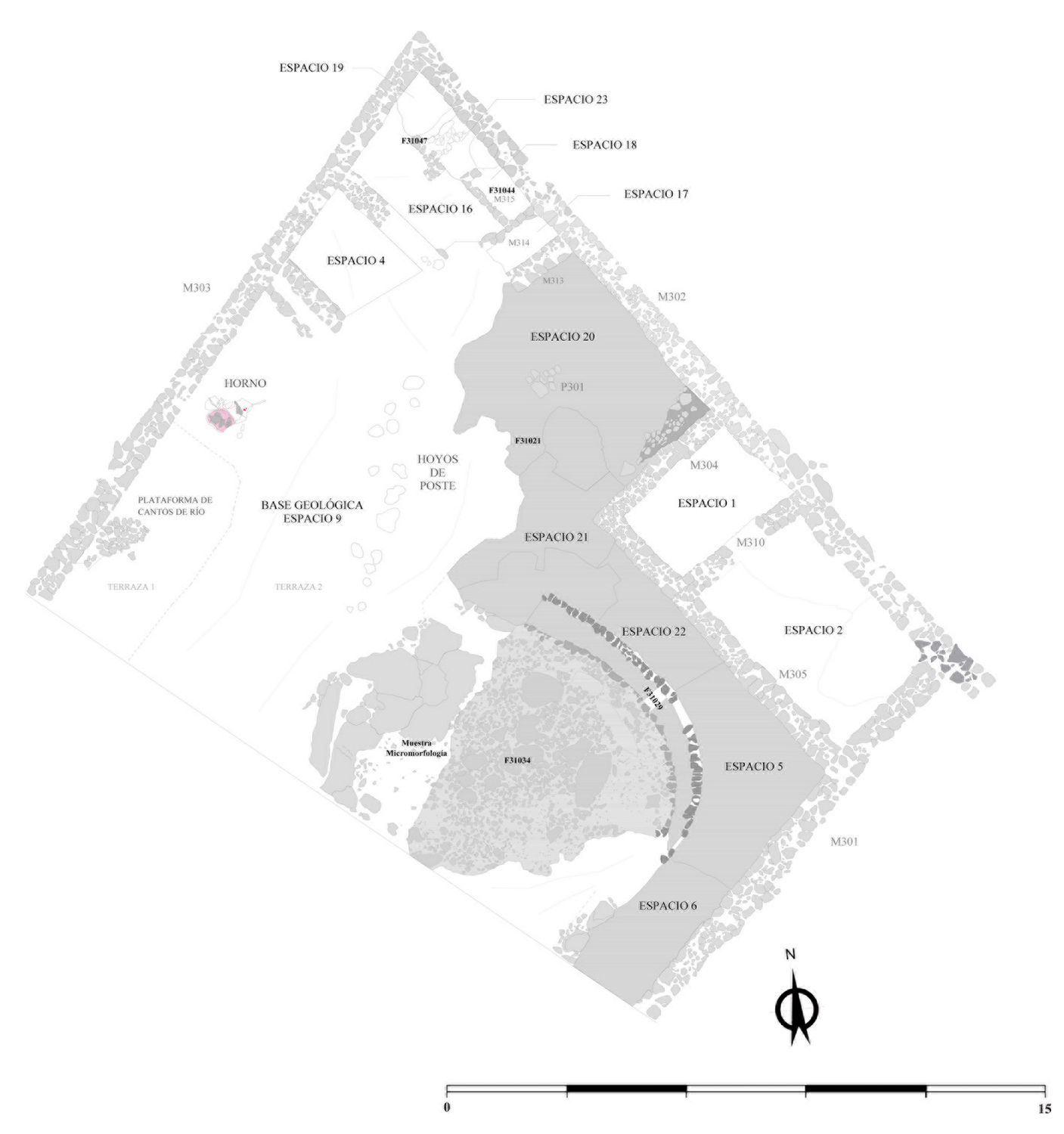

FIGURA 2

Trama urbana del poblado intramuros y propuesta de dimensiones

Fuente: elaboración propia.

El oppidum de Giribaile se encontraba dividido en plataforma principal y plataforma norte (Fig. 2). Es en la plataforma principal, junto a la fortificación de tipo barrera, donde se documenta el sector conocido como poblado intramuros, en el que se localiza el Área 3 (Gutiérrez Soler, 2011).

Este sector presenta un desnivel del 6% en sentido noroeste-sureste. Su trazado, ortogonal geomórfico, sigue los criterios de ordenación urbana de la cultura ibérica, y está compuesto por dos viales de 139 y 160 m de longitud, respectivamente, que lo atraviesan de manera longitudinal en sentido noreste-suroeste. A su vez, están cortados por tres calles en ángulo recto que generan, al menos, cuatro manzanas, con unas dimensiones imprecisas en las que se ha documentado el Área 3. Tanto la anchura de estos viales, que varía desde los 4,54 m a los 6,5 m, como su pendiente en sentido longitudinal, que oscila entre 0,78% y 1,20%, permitirían el trasiego de carros y reses por su interior.

2. METODOLOGÍA

El Área 3 supone una pieza más en el proyecto general de investigación «Innovaciones técnicas aplicadas al conocimiento y puesta en valor de Giribaile». Debido a la alta interdisciplinariedad que este proyecto suponía, desde el inicio se planteó la realización no solo de excavaciones arqueológicas en un total de 14 áreas, sino también la realización de una amplia batería de pruebas complementarias que permitirían extraer la máxima información posible de los restos documentados. Así, los datos obtenidos durante la excavación arqueológica de las diferentes áreas fueron complementados con estudios antracológicos, carpológicos, faunísticos, de micromorfología de suelos, fotografía aérea, 14C, tomografía eléctrica y georradar, análisis de fitolitos y estudio del material cerámico, que permitirían aportar luz respecto de la actividad agropecuaria desarrollada en el yacimiento arqueológico de Giribaile y su cronología.

Aunque se planteó la intervención en 14 áreas, debido a la potencia y complejidad estratigráfica de las áreas 3 y 6, la campaña del año 2014 solo pudo abarcar, además de estas dos, las áreas 12 y 4. Es en esta última en la que se realizó una prospección por medio de tomografía eléctrica y georradar de una hectárea de extensión (Martínez López et al., 2015: 218-226).

Debido a las características de la superficie del poblado intramuros en la que, entre otros, afloran los muros perimetrales del Área 3, se establecieron dichos muros como los límites de la zona excavable, mientras que, como límite vertical, se estableció el suelo de ocupación del período ibérico. Durante el proceso de excavación se siguió el método estratigráfico apoyado en el uso sistemático del GPS, que permitió, además de la georreferenciación de todos los restos documentados, la documentación mediante fotogrametría de cada una de las plantas generadas en el proceso. A su vez, se creó un sistema de registro específico para este proyecto.

La obtención de las muestras para la realización de los estudios referidos se llevó a cabo siguiendo las prescripciones proporcionadas por los respectivos especialistas. Los estudios antracológico y carpológico fueron realizados sobre una media de 17,2 litros de sedimento por unidad en el Laboratorio de Paleoambiente del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén1. A su vez, el doctor José A. Riquelme2 abordó el estudio faunístico. En total se contabilizaron 612 restos óseos, de los cuales 252 fueron restos determinados, a partir de los que se pudo estimar el número mínimo de individuos (NMI) que compondría la cabaña del Área 3. La doctora Marta Portillo3 llevó a cabo el análisis de fitolitos sobre un total de cinco muestras de 5 gramos de sedimento cada una tomadas en los espacios más significativos del Área 3, si bien las muestras que se recogen en este artículo son las recogidas en la estructura circular y en el Espacio 23. Del estudio de la micromorfología de suelos de la estructura circular se encargó uno de los firmantes, el doctor Mario Gutiérrez Rodríguez4. Para su realización se obtuvo una muestra consolidada del depósito sedimentario del interior de la estructura circular que permitió la realización de un total de cinco láminas delgadas que se observaron con luz polarizada plana (PPL), polarizada cruzada (XPL), incidente oblicua (OIL) y microscopía ultravioleta de fluorescencia (UV).

Para aumentar el conocimiento sobre el contexto en el que se inserta el Área 3 se realizó una ortofotografía de la meseta con precisión centimétrica mediante el empleo de RPAS5 que aportó una primera interpretación de la trama urbana del oppidum de Giribaile (Fig. 2). Finalmente, se llevó a cabo un estudio detallado del Área 4 mediante tomografía eléctrica (ERI) combinada con georradar (GPR) (Martínez et al., 2015: 218-226), que fue dirigido por el equipo formado por los doctores Julián Martínez y Javier Rey6.

3. RESULTADOS

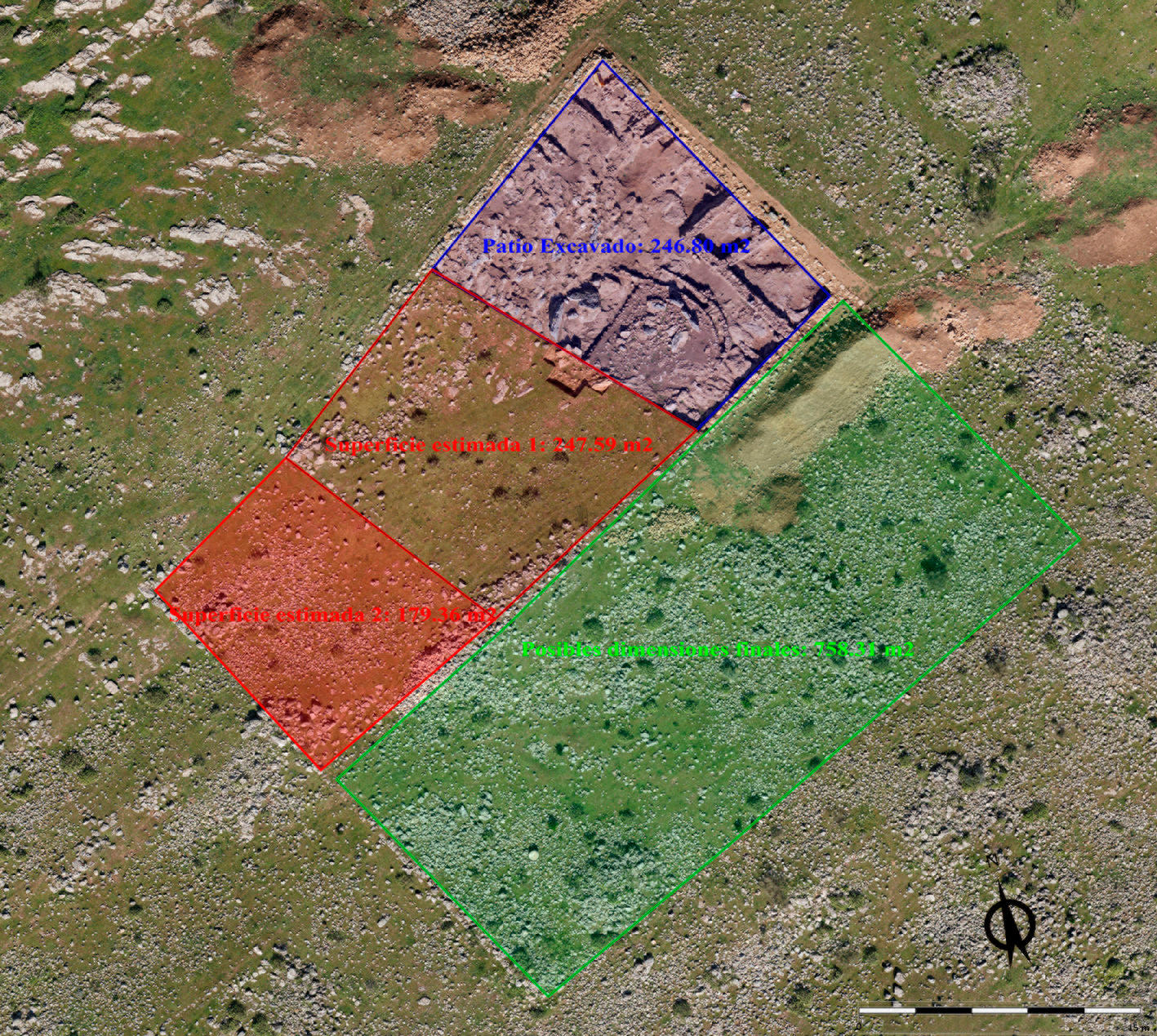

La metodología anteriormente descrita ha permitido identificar, de forma parcial, la estructura denominada como Área 3, de la que se excavó la mitad norte, en concreto una superficie de 246,80 m2 y cuya cronología abarca los siglos iv-iii a. C. en base a los estudios cerámicos y el análisis de 14C de la muestra de carbón vegetal Beta-423537, realizado por el laboratorio Beta Analytics, que aporta una cronología de 2290 ± 30 BP, cal BC 400-255 (2σ), usando para ello la curva de calibración Intcal13 (Reimer et al., 2013: 1869-1887; Talma & Vogel, 1993: 317-322).

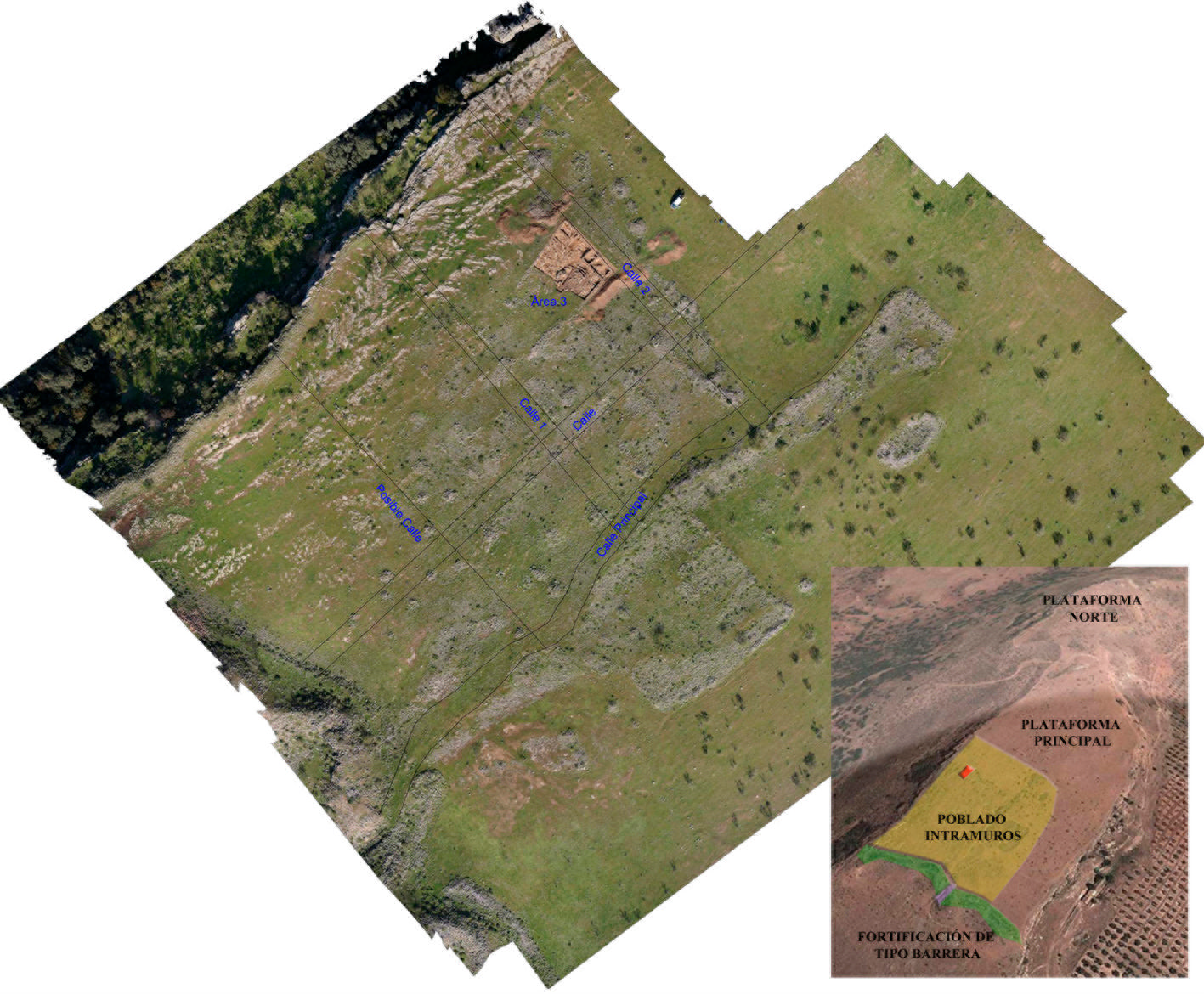

3.1. Dimensiones

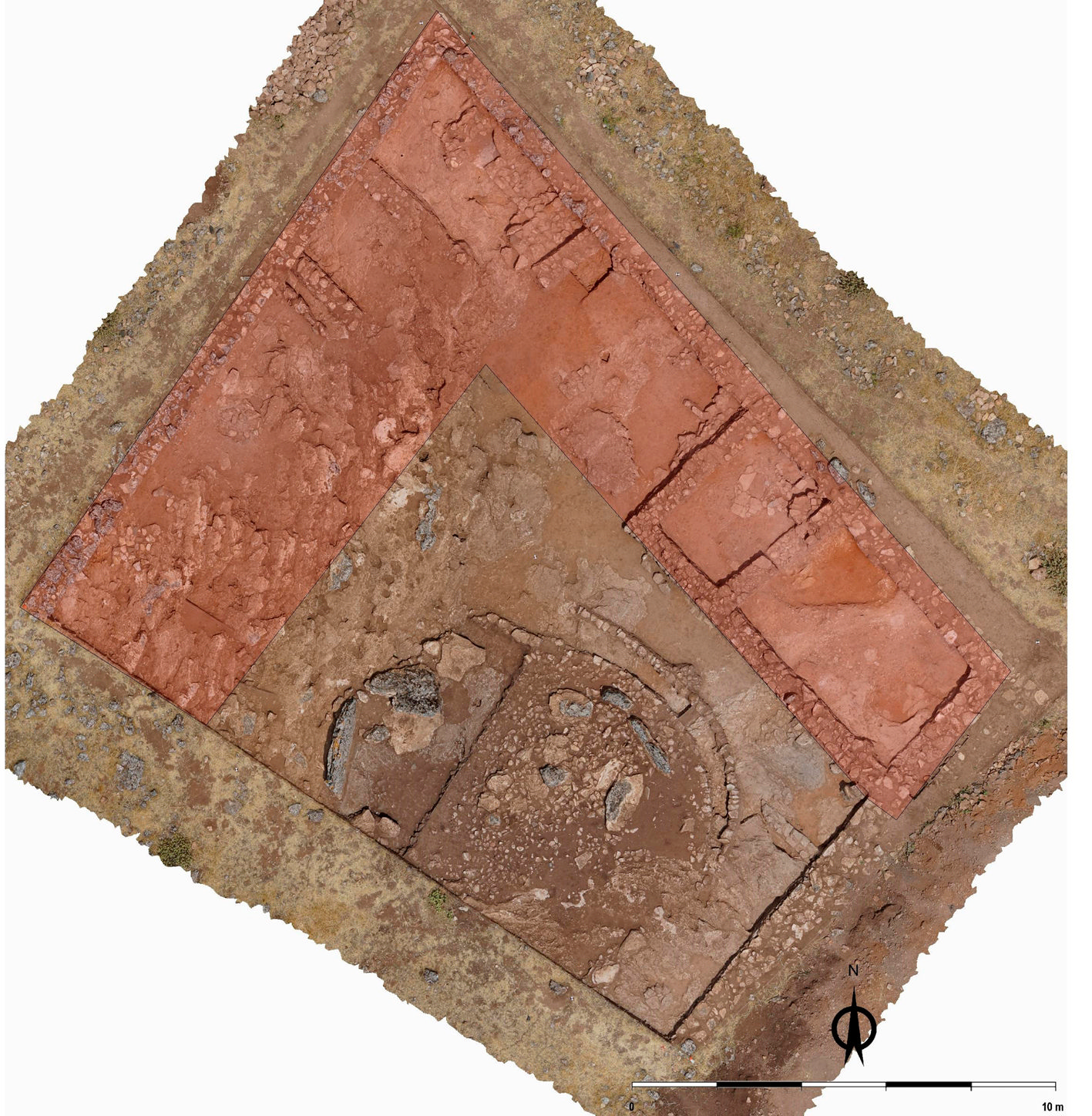

Las dimensiones que proponemos del área completa son cálculos estimados en base a las estructuras emergentes conservadas. Teniéndolas en cuenta, se han establecido tres hipótesis (Fig. 3) con respecto a sus dimensiones, y en ninguno de los casos propuestos la superficie es menor de quinientos metros cuadrados.

La superficie estimada 1 tendría unas dimensiones de 247,59 m2. Prolongando el trazado del muro M302 durante 9,9 m en sentido noreste desde el límite de la sección excavada, apreciamos un ángulo de 90º, interpretado como límite de las superficies estimadas 1 y 2. En el extremo opuesto se encuentra el muro M301, que transcurre por el límite con la terraza inferior. Si se extiende dicho muro en la misma dirección noreste que para M302, a los 11,4 m documentamos una agrupación de piedras de medianas dimensiones entre las que se aprecia de nuevo un ángulo de 90º alineado con el anterior que hemos considerado como límite inferior.

En el interior del espacio delimitado por ambas estructuras murarias y junto al muro M302 se aprecia una agrupación de piedras de medianas dimensiones distribuidas de forma que recuerdan a una estructura rectangular similar a los espacios 1 y 2 del Área 3.

La superficie estimada 2 comparte límite con la 1, mientras que en el extremo opuesto su límite se ha establecido en base a la estructura de tendencia rectangular documentada al final de la prolongación de M302 (a ocho metros de distancia). Desde ésta, se aprecia una alineación de piedras de medianas dimensiones en sentido noroeste-sureste que ha sido identificada como un muro y que parece prolongarse hasta una nueva agrupación de piedras de medianas dimensiones entre las que, de nuevo, se intuye una estructura de tendencia cuadrangular que se encuentra a una distancia de 9,36 m desde el límite de la superficie propuesta 1. A su vez, se encuentra alineada con M301 y por lo tanto con el límite de la terraza. Son el salto con la terraza inferior y su alineación con la superficie estimada 1 los elementos que marcan los límites de esta superficie suponiendo unas dimensiones de 179,36 m2.

FIGURA 3

Superficies propuestas para el Área 3

Fuente: elaboración propia.

Por último, hacia el lateral sur proponemos una superficie de dimensiones similares a la suma de todas las anteriormente descritas, ya que existen indicios para pensar en su posible continuidad. Así, podemos apreciar la continuidad de la misma alineación que delimita en el oeste la superficie estimada 2, además de la continuidad del muro M303 en el extremo norte. La prolongación de dichos muros hasta estructuras visibles superficialmente, así como hasta el hipotético trazado de la vía principal (Fig. 2), permite establecer los límites de la superficie estimada 3 en 258,3 m2 aunque bien es cierto que, hasta que no se lleve a cabo una nueva campaña de excavación arqueológica, este dato no podrá ser contrastado. Con todo lo aquí expuesto, las dimensiones máximas que se proponen para esta área son de 758,31 m2.

3.2. Estructura

La superficie excavada se encuentra compartimentada en espacios individuales organizados en torno a una estructura de tendencia circular (Fig. 4) que se encuentra ligeramente desplazada del centro. A su vez, el suelo de ocupación ha jugado un papel importante en la distribución interior pues, como se puede apreciar en la Figura 4, tan solo ha sido nivelada la zona en la que se han llevado a cabo las construcciones.

FIGURA 4

Plano del Área 3

Fuente: elaboración propia.

3.2.1. Suelo de ocupación

En el interior de la superficie excavada del Área 3 se han documentado dos tipos de suelos de ocupación pues en la mitad noroeste se ha aprovechado el sustrato rocoso con modificaciones puntuales (Espacio 9), mientras que en la mitad sureste, ha sido nivelada (espacios 5, 6, 20, 21 y 22).

El sustrato rocoso está compuesto básicamente por calcarenitas y se extiende por la superficie excavada donde no se reconoció el suelo original (Fig. 4); en su superficie apenas se han documentado restos de material cerámico y óseo. Presenta tres aterrazamientos naturales de diferente superficie en los que se han podido apreciar las modificaciones realizadas en distintos momentos. Sobre la segunda terraza, la presencia de hoyos de poste alineados siguiendo una línea curva, asociados a material cerámico característico de la Edad del Bronce, muestran una adaptación del terreno durante este período. A su vez, en la terraza 1, se ha documentado una plataforma de cantos rodados trabada con barro, similar al empleado para la construcción de los muros de cierre, con una superficie de un metro cuadrado, que se sitúa junto al límite del área excavada, lo que muestra una nueva adaptación del terreno, en este caso, asociada al momento de la construcción del Área 3. Por último, la tercera terraza está rellena de un paquete de tierra batida (representada en color gris), que generaba una superficie continua que ocupa los espacios 5, 6, 20, 21 y 22 horizontalizada y con un desnivel máximo de diez centímetros en sentido noroeste-sureste; es de tonalidad rojiza y textura arenosa, con inclusiones de lo que parecen ser nódulos de cal (Fig. 4).

Los espacios 5 y 6 son dos espacios contiguos ubicados entre la estructura de tendencia circular, M305 y M301, que abarcan una superficie de 16,68 m2. Sobre el tramo de suelo identificado en el espacio 5 y próximo al espacio 2 se documenta un hogar sin delimitar, de tendencia circular, y con unas dimensiones aproximadas de 1,40 m × 0,90 m, que fue construido directamente sobre la roca y que se apoya contra el muro M305. En el extremo opuesto se documenta la estructura MO301, compuesta por seis piedras trabadas con barro, cuyas dimensiones varían desde los 26 cm a los 37 cm. Conserva una altura de 12 cm y recuerda a la documentada en el Puig d’Alcoi, de 70 cm de diámetro y 50 cm de alto (Grau et al., 2015: 67-84). A su vez, es similar a la estructura V301, que veremos en el Espacio 1, aunque éste último permanecía adosado.

Del resto de los espacios en los que se ha podido documentar el suelo de ocupación, el Espacio 20 es el único en el que se ha podido identificar una forma rectangular. Está abierto hacia el suroeste y en la zona central se encuentra la base de un pilar (P301) (Fig. 5) que tiene planta cuadrangular y está compuesto por piedras planas de 20 cm de longitud media. En el extremo norte solo se han conservado dos piedras, al parecer caídas.

FIGURA 5

Pilar P301

Fuente: elaboración propia.

Por último, los espacios 21 y 22 son el tramo de unión a modo de pasillo entre los espacios 20, 5 y 6, tal y como parece desprenderse de su morfología, de su escaso material cerámico (tan solo 5 fragmentos) y de los restos óseos documentados sobre su superficie.

3.2.2. Estructura de tendencia circular

Consiste en una plataforma maciza de planta circular con un radio aproximado de cuatro metros. Está compuesta por piedras de pequeñas y medianas dimensiones trabadas con tierra que incluye fragmentos de cerámica ibérica. Su objetivo era nivelar la irregularidad de la roca sobre la que asientan directamente, aunque la superficie de uso presenta un declive del 1% en sentido oeste-este (Fig. 6). La altura conservada es de 25 cm, aproximadamente. En su flanco norte se han podido identificar un total de siete lanchas de piedra de grandes dimensiones que provenían, al menos dos de ellas (lanchas 1 y 2), de recortes de la base geológica inmediata. Con seguridad, cuatro de estas lanchas estuvieron en pie durante el momento de uso (lanchas 4, 5, 6 y 7), pues se encuentran calzadas con piedras de menores dimensiones. Presentan una altura máxima de un metro y su función parece haber sido la de cerrar el espacio interior. El resto de las lanchas documentadas en superficie parecen caídas hacia el interior de la estructura, vencidas por su propio peso.

FIGURA 6

Estructura de tendencia circular y perfil

Fuente: elaboración propia.

Al exterior de esta estructura se ha documentado una hilada de piedras de pequeñas dimensiones (denominada M308). Asientan directamente sobre el suelo de ocupación, sin alcanzar la potencia descrita para la estructura circular. Su anchura varía entre los 36 cm y los 76 cm.

3.2.3. Espacio 4

De tendencia rectangular y abierto en el extremo sureste, sus dimensiones son 2,14 m × 2,26 m (Fig. 4).

3.2.4. Espacio 16

Es el espacio en el que se ha documentado la mayor potencia estratigráfica. La base geológica de la meseta alcanza más de 1,20 m de profundidad. En su interior se definieron cuatro espacios (Fig. 7).

FIGURA 7

A) Panorámica de los Espacios 17, 18, 19 y 23. B) Espacio 19. C) Detalle de cerámicas de cordones aplicados

Fuente: elaboración propia.

3.2.5. Espacios 17, 18, 19 y 23

En el ángulo norte del Área 3 se excavó un grupo de construcciones denominadas, de sureste a noroeste, Espacio 17, Espacio 18, Espacio 23 y Espacio 19 (Fig. 7). Los espacios 17 y 18 se disponen perpendicularmente entre sí y presentan tamaño y características tipológicas similares. Las dimensiones del Espacio 17 son 1,55 m × 0,92 m, mientras que las del Espacio 18 son 1,64 m × 0,90 m. Ambos espacios solo conservan una hilada de piedras de medianas dimensiones trabadas con barro. Su base, a su vez, se encuentra empedrada.

La superficie conservada es de 0,51 m2, mientras que la superficie del espacio es de 0,60 m2. Su altura máxima actual es de 45 cm.

El Espacio 19 presenta un recorte semicircular de la roca de 26 cm, sobre la que se documenta un conjunto de fragmentos de cerámica con decoraciones aplicadas de cordones, pertenecientes a recipientes de gran tamaño (Fig. 7).

En el conjunto del Espacio 16 se ha documentado la presencia de un jarro.

3.2.6. Edificio del ángulo E

Constituye la única dependencia cerrada del Área 3 y se corresponde con la última fase de ocupación (Fig. 4). Sus muros de cierre apoyan sobre el muro perimetral M303, además de cegar un ingreso en el flanco noreste con una luz de 1,92 m que permitiría la entrada de carros (Bonet & Vives-Ferrándiz, 2009).

Se encuentra compartimentado en dos espacios

a) Espacio 2: de forma rectangular, sus dimensiones son 3,21 m × 4,51 m, con una superficie de 15,1 m2. Se accede desde el sureste a través de una puerta lateral con una luz de 86 cm, que recuerda a las documentadas en otros yacimientos arqueológicos como las descritas en Alhonoz (López Palomo, 1981: 33-188). En el centro de la habitación, parte de un pavimento se extendía en dirección suroeste hasta toparse con la base del muro de cierre. El preparado estaba compuesto por piedras de pequeñas dimensiones dispuestas directamente sobre el sustrato rocoso para nivelar el suelo, similar al descrito para El Oral (Abad et al., 2001) y en La Bienvenida (Zarzalejos, 2000), entre otros (Fig. 8).

FIGURA 8

Vista aérea del Espacio 2

Fuente: elaboración propia.

Sobre éste, se documentaron las placas de hogar H306 y H302. La primera, de tonalidad rojiza debido al fuego, conserva una superficie de 0,14 m2. La segunda, de tendencia circular, se encuentra localizada en el centro de la estancia. Conserva un espesor de 2 cm y una superficie de 0,11 m2. Ambas estructuras recuerdan a las documentadas en la Bastida de les Alcusses (Bonet & Vives-Ferrándiz, 2011), Alarcos (Fernández Rodríguez & García Huerta, 1998: 47-54) y en El Cerro de las Nieves (Fernández Martínez, Hornero del Castillo & Pérez Muga, 1994) en la Oretania.

b) Espacio 1: sus dimensiones son de 3,37 m × 2,25 m y encierran una superficie de 7,3 m2. Conserva restos de pavimento de tierra batida, compactada sobre la base geológica (Fig. 9). Se comunica con el Espacio 2 a través de un vano de 90 cm abierto en el muro (M310). Está provisto de un umbral de piedras de pequeño tamaño que, a su vez, fueron los ripios empleados para la construcción de M310, lo que generó un escalón que permite salvar la diferencia de 20 cm de altura entre ambos. Inicialmente, estos espacios no se encontraban comunicados. Su acceso original se efectuaba por medio de un vano de 80 cm en el muro delimitador superior (M304), hoy cegado, donde también se salva una diferencia de 20 cm con respecto al interior del Área 3.

Junto a M310 se encuentra la estructura V301 (Fig. 9), similar a MO301 en el Espacio 6. Fabricada con mampuestos de piedra, conserva un alzado de 40 cm. De tendencia circular, su diámetro es de setenta centímetros, aproximadamente, y apoya sobre M310. Recuerda a la documentada para la vivienda ii de El Oral (Abad et al., 2001). La función de este basamento de piedra podría vincularse a una mano de molino caída a su lado.

FIGURA 9

Vista aérea del Espacio 1

Fuente: elaboración propia.

El espacio central está ocupado por un pavimento parcial compuesto por nueve piedras de las que destacan especialmente dos (Fig. 10). La primera (U.E. 3124) es una arenisca verdosa-grisácea muy frágil, con abundantes granos de mica moscovita y, en menor cantidad, litoclastos de granitos. Esta piedra plana, de tonalidad verdosa, estaba colocada sobre el suelo de tierra. De forma cuadrangular, con unas dimensiones de 33 cm × 37 cm × 6 cm, se traba al noroeste con la otra piedra destacada (U.E. 3125), pulida y recortada con forma de yunque, y al suroeste, por un conjunto de siete piedras (U.E. 3104). Éstas últimas se disponen sin argamasa, configurando un diseño semejante, en forma y tamaño (51 cm × 62 cm), al documentado junto a la entrada de la cueva-santuario de Giribaile (Ortiz Villarejo, 2019).

Junto a la forma descrita se encuentra la estructura semicircular C302, que se apoya sobre el muro M303.

FIGURA 10

Pavimento central de piedras localizado en el Espacio 1 del Área 3

Fuente: elaboración propia.

3.3. Cubrición

La distribución de los posibles hoyos de poste documentados en la planta final de la excavación, el ancho de los muros de los espacios 1 y 2 sobre los que asentaría esta estructura, la presencia del pilar P301 en el espacio 20, la distribución de los carbones de Quercus ilex, Pinus halepensis, Fraxinus sp. y Arbutus unedo (Fig. 11), en los espacios 2, 16, 17, 18 y 20 y en la base geológica, a lo que hay que unir la escasez de posibles puntos de apoyo necesarios para sustentar la cubierta del total de la superficie, indican que su cubrición debió ser parcial y que afectaría a los espacios 1, 2, 20, 17, 18, 19, 23, 4 y parte del sustrato geológico.

Por todo esto, el Área 3 debió configurarse como un espacio semicubierto por una estructura cuya superficie tendría forma de L, con una anchura de aproximadamente cuatro metros y medio (Fig. 12), que, siguiendo siempre los resultados del estudio antracológico, debería estar formada por un entramado de vigas de madera de pino que serviría de sustento a una cama de cubierta vegetal, representada en especies como el madroño, el fresno y la encina.

FIGURA 11

Resultados de estudio antracológico

| UEN | 3157 | 3140 | 3062 | 3166 | 3170 | 3169 | 3173 | 3149 | 3159 | 3138 | 3140 | 3143 | 3165 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Arbutus unedo | 3 | |||||||||||||||||||

| Fraxinus sp. | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||

| Olea europaea | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 9 | 7 | 7 | 3 | ||||||

| Pinus halepensis | 1 | |||||||||||||||||||

| Pinus sp. | 2 | |||||||||||||||||||

| Pistacia lentiscus | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||

| Prunus dulcis | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||

| Quercus ilex/coccifera | 2 | 27 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | 39 | 21 | |||||

| Indeterminables | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||

| TOTAL CARBONES | 7 | 1 | 10 | 33 | 15 | 6 | 7 | 9 | 8 | 27 | 12 | 12 | 4 | 33 | 9 | 8 | 7 | 40 | 7 | 30 |

| TOTAL TAXONES | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | UEN | 3186 | 3175 | 3139 | 3085 | 3038 | 3118 | 3201 | Hoyo 5 |

| Arbutus unedo | 4 | |||||||||||||||||||

| Olea europaea | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||

| Pinus halepensis | 1 | |||||||||||||||||||

| Pistacia lentiscus | 1 | |||||||||||||||||||

| Prunus dulcis | 3 | 1 | ||||||||||||||||||

| Quercus ilex/coccifera | 5 | 5 | 3 | 35 | 3 | 2 | 7 | 3 | 20 | |||||||||||

| Indeterminables | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||

| TOTAL CARBONES | 7 | 5 | 3 | 8 | 40 | 3 | 7 | 12 | 3 | 20 | ||||||||||

| TOTAL TAXONES | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |

Fuente: Oliva Rodriguez Ariza y Carmen Pradas.

FIGURA 12

Propuesta de techumbre del Á́rea 3

Fuente: elaboración propia.

3.4. Fauna

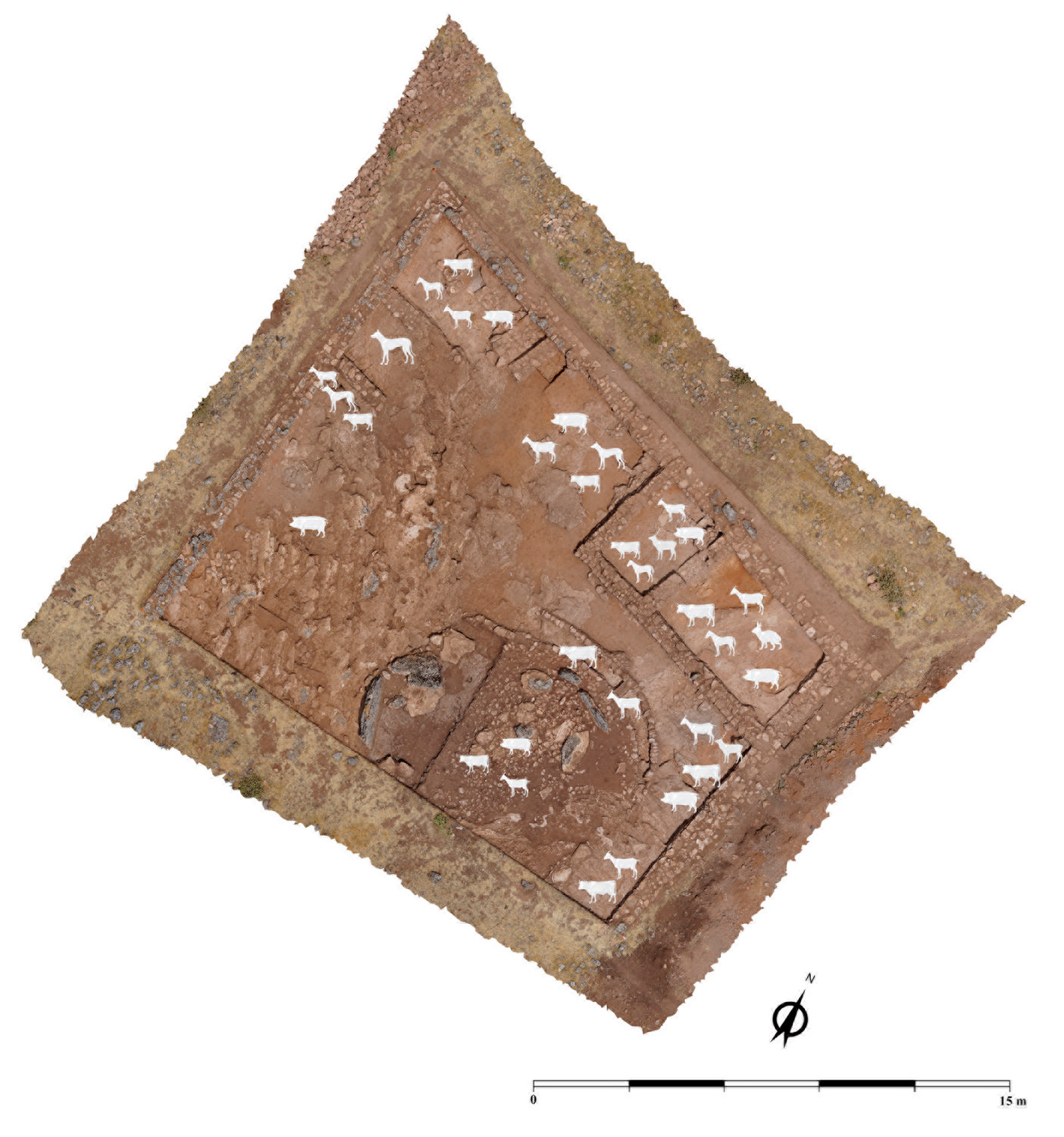

La cabaña documentada en el interior de esta área estaba compuesta por, al menos, treinta individuos, todos ellos mamíferos, repartidos entre las siguientes especies: Equus caballus/Equus asinus, Bos taurus, Ovis aries/Capra hircus, Sus domesticus, Canis familiaris, Cervus elaphus, Oryctolagus cuniculus (Figs. 13 y 14).

Analizando de forma conjunta el material óseo, se aprecia un claro predominio de restos pertenecientes a cabañas ganaderas frente a fauna silvestre (Fig. 14).

FIGURA 13

NRD, NMI y peso de las especies de mamí́feros determinadas

| NRD | % | NMI | % | PESO | % | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Caballo | 2 | 0 | 0 | ||||

| Équido | 1 | 2,38 | 2 | 6,67 | 553 | 8,97 | |

| Asno | 3 | 0 | |||||

| Vaca | 84 | 33,33 | 7 | 23,33 | 3.503 | 56,85 | |

| Oveja | 4 | 0 | |||||

| Ovicaprino | 101 | 44,84 | 12 | 40,00 | 1361 | 20,50 | |

| Cabra | 8 | 0 | 0 | ||||

| Cerdo | 39 | 15,48 | 5 | 16,67 | 591 | 9,59 | |

| Perro | 5 | 1,99 | 2 | 6,67 | 115 | 1,87 | |

| Ciervo | 2 | 0,79 | 1 | 3,33 | 134 | 2,17 | |

| Conejo | 3 | 1,19 | 1 | 3,33 | 3 | 0,05 | |

| DETERMINADOS | 252 | 100 | 30 | 100 | 6.162 | 100 | |

| INDETERMINADOS | 360 | 2.273 | |||||

| TOTAL | 612 | 8.435 + 98 |

NRD: Número de Restos determinados. NMI: Número Mínimo de Individuos. Peso expresado en gramos.

Fuente: José Antonio Riquelme.

FIGURA 14

Representación gráfica de NRD, NMI y peso de las especies de mamíferos determinadas

Fuente: José Antonio Riquelme

Su distribución es muy homogénea en la superficie del Área 3 (Figs. 15 y 16) y es el único elemento que se encuentra en todos los espacios estudiados. Su estudio combinado con evidencias constructivas, análisis carpológicos y antracológicos, el estudio de fitolitos y micromorfología de suelos en zonas concretas nos permite interpretar la funcionalidad de cada espacio y finalmente la función del Área 3.

FIGURA 15

Desglose por UE y espacio de los restos faunísticos documentados en el Área 3 y edad de sacrificio

| U.E. | E1 | E2 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E16 | E20 | EDAD DE SACRIFICIO | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CABALLO, ÉQUIDO, ASNO | 3058, 3059, 3062 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48-250 (adulto) | ||||||||

| 5-9/29 (juvenil) | ||||||||||||||

| VACA | 3023, 3038, 3073 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 - 60 (subadulto) | |||

| 60-180 (adulto) | ||||||||||||||

| 0-5/9 (infantil) | ||||||||||||||

| OVEJA, OVICAPRINO, | 3023, 3038, | 7 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5-9/24 (juvenil) | |||

| CABRA | 3055, 3073 | 24-60 (subadulto) | ||||||||||||

| 60-180 (adulto) | ||||||||||||||

| +180 (senil) | ||||||||||||||

| 0-4/12 (infantil) | ||||||||||||||

| CERDO | 3009, 3038, | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-12/24 (juvenil) | ||||

| 3055, 3056 | 24-36 (subadulto) | |||||||||||||

| 36-150 (subadulto) | ||||||||||||||

| +150 (senil) | ||||||||||||||

| PERRO | 3073 | 1 | 1 | 3 | — | |||||||||

| CIERVO | 30582 | 1 | 1 | — | ||||||||||

| CONEJO | 30752 | 2 | — |

U.E.: Unidad Estratigráfica.

Fuente: elaboración propia en base a los resultados del estudio realizado por José Antonio Riquelme y por el Laboratorio de Arqueozoología de la Universidad Autónoma de Madrid (Morales et al., 1994).

La presencia, por una parte, de animales sacrificados en edad juvenil (algunos ejemplares de Bos taurus, Ovies aries/Capra hircus y Sus docmesticus) podría indicar la eliminación selectiva de individuos machos, cuya permanencia hasta edad adulta en el rebaño no sería rentable, y el consumo de carne de mayor calidad que la proveniente de animales adultos. Por otra parte, el sacrificio de abundantes animales en edad adulta (Equus caballus/Equus asinus, Bos taurus y Ovis aries/Capra hircus), principalmente hembras, parece apuntar, tanto a la obtención de leche y lana como al reemplazo de los rebaños (Fig. 15).

FIGURA 16

Distribución de la cabaña documentada en el Á́rea 3

Fuente: elaboración propia en base a los datos proporcionados por el Dr. José Antonio Riquelme.

Tanto la edad de sacrificio como el sexo documentado del ganado vacuno apuntarían a la existencia de un control en la gestión y reemplazo de esta cabaña ganadera, de forma que la mayor parte de los machos serían sacrificados en edad temprana para abastecimiento de carne –y se reservarían únicamente los necesarios para la reproducción y ciertos trabajos concretos–, mientras que las hembras serían sacrificadas en edad adulta, para asegurar de este modo, tanto el incremento del rebaño como la obtención de productos secundarios.

La cabaña porcina presenta una mayoría de animales sacrificados a una edad temprana, lo que apunta a una utilización destinada a servir principalmente de alimento tras un periodo justo de cría, ya que su posterior mantenimiento no se justificaría desde el punto de vista económico. Por otra parte, se mantendría un pequeño grupo de animales adultos con el objetivo de mantener e incrementar el rebaño (Fig. 15).

Respecto de los équidos, existiría un aprovechamiento de estas especies como animales de monta y tiro, por lo que su muerte no se relacionaría con sacrificios intencionados, sino con procesos naturales en edades avanzadas (Fig. 15).

La caza de fauna silvestre ayudaría a complementar la dieta cárnica de los habitantes del yacimiento.

En el resto de los espacios, la principal función documentada fue la de almacenaje (Ortiz Villarejo, 2019) si bien, variando su importancia en el interior de cada espacio.

3.5. Cerámica

En los espacios 1 y 2 se documentaron recipientes de imitación, que se asocian a una posible funcionalidad cultual y relegan a una función secundaria los recipientes de almacenaje, que serían utilizados a modo de pequeña despensa, con cantidades suficientes para su procesado diario o con relativa frecuencia. La presencia de elementos de almacenaje, junto con recipientes de imitación, así como de cocina, induce a pensar que en estas estancias se están preparando alimentos cuyo acopio se producía allí mismo. La presencia de la vajilla de imitación documentada pudo ser empleada como un elemento de prestigio, aunque este aspecto será desarrollado en futuros estudios.

El grupo de recipientes de cocina se documenta en mayor cantidad en el suelo de ocupación.

3.6. Funciones

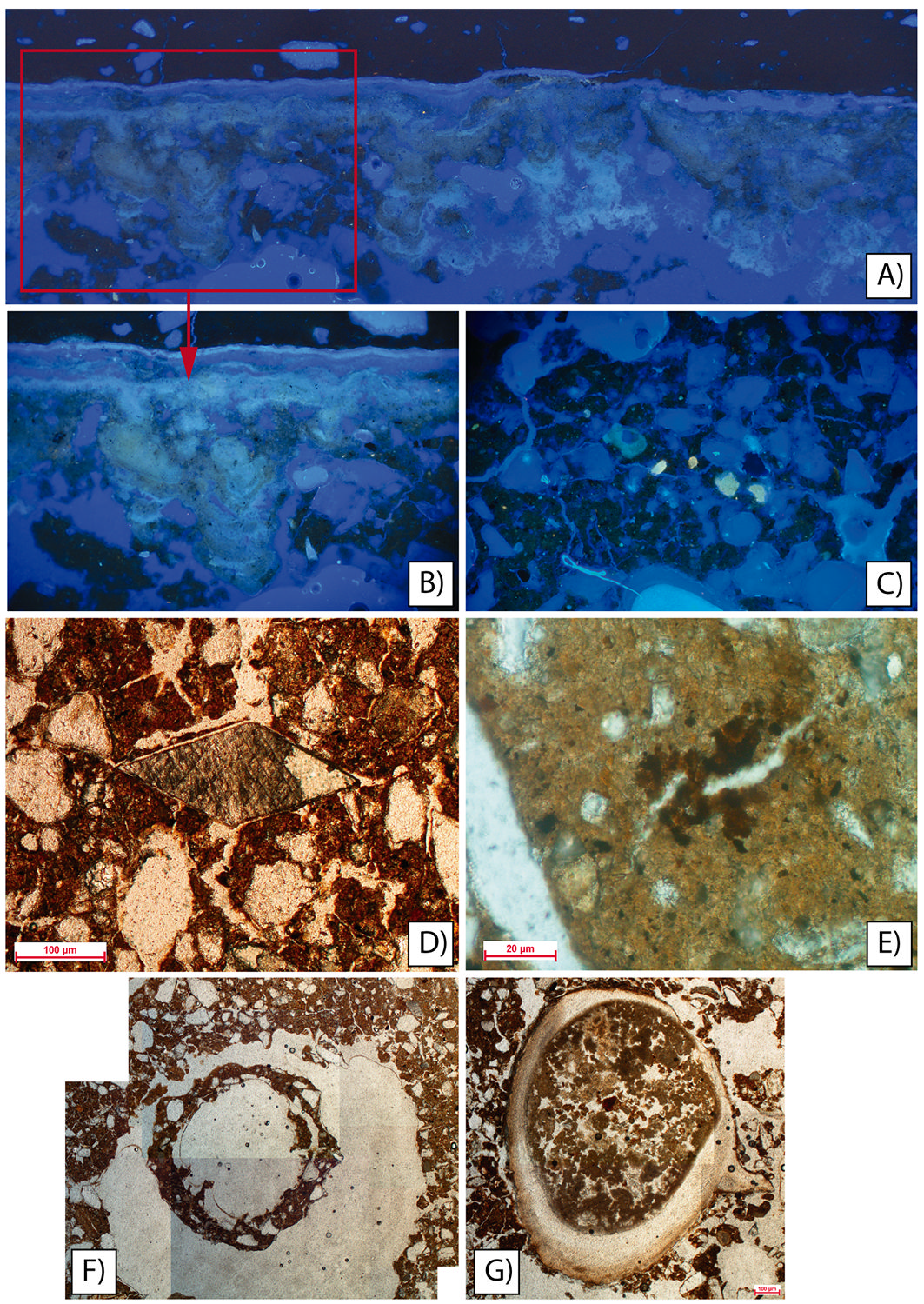

Como decíamos, la estructura de tendencia circular es la que organiza el espacio interior de la zona excavada y no puede ser entendida sin establecer su relación con el resto de las evidencias descritas. La documentación de cultura material in situ fue complicada debido a la escasa potencia del registro estratigráfico en la estructura, a su carácter abierto y al hecho de encontrarse localizada a ras de suelo, motivo por el cual se hacía imprescindible el estudio de sus características micromorfológicas para comprender sus procesos deposicionales y postdeposicionales.

FIGURA 17

Descripció́n y localización de las muestras analizadas y principales resultados obtenidos en el estudio de fitolitos

| N.º | Espacio | UE | Fitolitos en 1 g | Fitolitos | % fitolitos | % fitolitos | Descripción | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| muestra | de sedimento | identificados | multicelulares | alterados | ||||

| Sedimento arenoso marrón | ||||||||

| oscuro, relleno del espacio 20, | ||||||||

| sobre la base geológica. | ||||||||

| 31021 | 20 | 3175 | 440.000 | 116 | 4.3 | 5.2 | Cerca de posible horno. | |

| Espacio 20, sobre la base | ||||||||

| geológica. Cerca de posible | ||||||||

| horno. | ||||||||

| Sedimento marrón claro, | ||||||||

| 31029 | 10 | 3156 | 420.000 | 111 | 0.9 | 5.4 | con algunos fragmentos | |

| cerámicos, relleno espacio 10. | ||||||||

| Próximo a la era. | ||||||||

| Sedimento rojizo arenoso, | ||||||||

| 31034 | Era | 3038 | 290.000 | 78 | 10.3 | 9 | con cerámica ibérica, | |

| interior de la gran estructura | ||||||||

| circular. Interior de la era. | ||||||||

| Sedimento compacto, | ||||||||

| 31044 | 18 | 3169 | 250.000 | 73 | 8.2 | 11 | con carbones y piedras, | |

| una placa de metal y cerámica | ||||||||

| escasa. Posible establo. | ||||||||

| Sedimento de un muro de piedra | ||||||||

| 31047 | 19 | M317 | 240.000 | 68 | 0 | 5.9 | que cierra el espacio 19. Muro | |

| de cierre del posible establo. |

Fuente: Dra. Marta Portillo Fernández.

El análisis conjunto de la microestratigrafía de suelos y el contenido en fitolitos en los sedimentos de la estructura de tendencia circular demuestra que, tanto en la formación del registro arqueológico como en su modificación posterior, han intervenido acciones humanas, como el vertido de desechos de basura, entre los que destacan los subproductos del procesado de alimentos como forraje (su naturaleza biológica y química contribuyó a la posterior modificación del depósito) o la estabulación de rumiantes, de la que son indicios, tanto la compactación del sedimento como la presencia de elementos en descomposición (materia orgánica humidificada de tamaño limo integrada en la masa basal del sedimento, esferulitos fecales, microcarbones y nódulos de fosfato autigénico), que sugieren el aporte de coprolitos de herbívoros.

FIGURA 18

Resultados del aná́lisis morfológico de los fitolitos identificados en las muestras

Fuente: Dra. Marta Portillo Fernández.

El estudio de fitolitos refuerza los resultados obtenidos en la micromorfología de suelos. Los fitolitos identificados en el interior del sedimento de la estructura derivan principalmente de hojas y tallos de gramíneas (Fig. 19), que no pueden ser atribuidas a ningún taxón en particular pero que, probablemente, podían ser derivados de subproductos agrícolas que predominan, tanto en contextos de estabulación (por ejemplo, forraje o camas vegetales) como en restos asociados a procesos de tratamientos de cereales (Figs. 17 a 19).

La micromorfología también ha aportado información respecto de si esta estructura se encontraba cubierta o no. La porosidad en canales, la presencia de gasterópodos y otros rasgos asociados a procesos de bioturbación, como los hiporrevestimientos calcíticos pseudomorfos (relacionados con el metabolismo y crecimiento de las plantas), son indicativos de procesos de formación del registro al aire libre (Fig. 20) lo que unido a la inexistencia de macrorrestos vegetales en el interior de esta estructura nos permiten inferir que probablemente no contaba con una cubrición.

FIGURA 19

Resultados del aná́lisis morfológico de fitolitos de gramíneas

Fuente: Dra. Marta Portillo Fernández.

Los rasgos postdeposicionales identificados proporcionan datos sobre las condiciones ambientales del yacimiento arqueológico durante la protohistoria y de nuevo apuntan a la inexistencia de cubrición. En el registro no sólo se han identificado las elevadas propiedades de retención de agua y la baja permeabilidad de los sedimentos de Giribaile, sino también la evidencia de condiciones climáticas húmedas en el momento de formación del depósito (Blokhuis, Pape & Slager, 1969; Kovda & Mermut, 2010; Lindbo, Stolt & Vepraskas, 2010). Esto, unido a la presencia de los rasgos de Fe-Mn y carbonato cálcico documentados en los edaforrasgos calcíticos, sugieren la saturación de agua durante episodios de corta duración de forma recurrente (Fig. 20), lo que de nuevo corrobora la falta de cubrición de dicha estructura, pues, de haber existido, su formación no habría sido posible.

FIGURA 20

Microfotografías del depósito de la estructura circular

A) Pendente calcítico bajo fragmento cerámico (UV); B) detalle, en el que se se destacan las capas cuya génesis está relacionada con las condiciones climáticas, formándose las láminas más claras en períodos más secos con menos actividad biológica y formándose las más oscuras en momentos más húmedos, cuando se desarrollan más intensamente los procesos biogeoquímicos del suelo (UV); C) fragmentos de hueso y nódulos de fosfato autigénico autofluorescentes bajo luz ultravioleta (UV); D) cristal de dolomita; E) nódulos de Fe-Mn; F) excremento de lombriz en poro, con morfología de cámara interna ligeramente elipsoidal; G) concha de gasterópodo conteniendo cristales calcíticos romboidales de ceniza.

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, cabe destacar que la estructura homogénea y la distribución aleatoria de los componentes sedimentarios sugieren un retrabajado local y una homogeneización del depósito. A esto habría contribuido de forma significativa la colonización del espacio por fauna del suelo y vegetación ruderal.

La determinación de cuatro de las siete especies que componen la cabaña documentada en esta área (Figs. 15 y 16) (Bos taurus, Ovies aries/Capra hircus, Cervus elaphus y Sus domesticus), concuerda con la información obtenida en los diversos estudios realizados sobre la presencia de fauna.

El recinto presenta rasgos arquitectónicos similares a los descritos por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la cartilla tecnológica n.º 25, donde trata la construcción de corrales para ovinos y caprinos (FAO, 2000). El contenido de esta cartilla aconseja que, para zonas de climas templados como es el caso de Giribaile, el suelo, además de tener un ligero declive para facilitar el drenaje de estiércol y orines, sea empedrado. Como veíamos, el desnivel del empedrado conservado en esta estructura en sentido oeste-este no supera el 1%, lo que coincide además con lo expuesto por Malcuori (2012) para corrales que vayan a ser cubiertos. Quizás la hilada de piedras que contornea esta estructura (M308), ubicada en su extremo este, tuviera la finalidad de contener los desechos descritos.

Debido a las características de la estructura aquí descrita, el edificio en el que se inscribe no puede ser asociado a viviendas de prestigio, aunque la máxima superficie estimada, próxima a los ochocientos metros cuadrados, así parezca indicarlo, pues si bien sus dimensiones concordarían con este tipo de viviendas, como sucede con Puente Tablas (Ruiz Rodriguez & Molinos, 1984), no ocurre así con su estructura interna, pues apenas hay división espacial. La documentación de tan solo tres espacios cerrados (1, 2 y 16), situados en los ángulos este y norte, unida a la presencia en su interior de restos de al menos treinta ejemplares de ganado y la ordenación del espacio en torno a esta estructura circular confirmarían la idea de que no debe ser asociado con una función palacial o de prestigio.

Ante la excepcionalidad de la estructura y la dificultad para definir su funcionalidad, además de las analíticas realizadas, procedimos a la búsqueda de paralelos de estructuras similares, descartando una amplia variedad de propuestas funcionales. La primera fue la de su uso como era, pues reúne gran parte de las características que el agrónomo romano Varrón describía para este tipo de estructuras en su obra Rerum rusticarum (Varrón, 2010). Por el contrario, resultaba difícil explicar la presencia de una actividad como la trilla dentro de un recinto urbano.

La segunda posibilidad analizada fue la actividad de molienda, pero se descartó, ya que, aunque el radio de esta estructura (cuatro metros) permitía el giro de una res para accionar un hipotético molino, no se han encontrado evidencias ni de la superficie rotatoria ni tampoco pruebas de almacenaje de las grandes cantidades de grano que podrían ser molidas en el tipo de estructura propuesta. Tampoco tenemos evidencias, en las analíticas realizadas, que indicaran este tipo de actividad.

Por otro lado, si bien en centros como Alarcos (Fernández Rodríguez & García Huerta, 1998) se documentan estructuras circulares de diámetros similares a la nuestra, presentaban restos de combustión que permitían asociarlas con hornos de pan, en nuestro caso, esto no ha sido posible.

En la actualidad, no contamos con una interpretación funcional definitiva de esta estructura, pero, atendiendo a los datos obtenidos hasta el momento y descartando las funciones referidas anteriormente, así como tras la consulta con numerosos expertos, nos inclinamos a pensar que su función fue la de un recinto de estabulación de algunas de las especies documentadas.

El resto de las estructuras y espacios documentados en el interior excavado del Área 3 se encuentran unidos por el suelo descrito más arriba. Sobre su superficie se han podido documentar estructuras y restos de la cultura material que nos permiten hipotetizar sobre las posibles actividades desarrolladas en cada uno de los espacios descritos.

Respecto de los suelos, a pesar de su división en espacios durante el proceso de excavación, para su correcta interpretación deben ser analizados de forma conjunta, eliminado cualquier división artificial que pudiera inducir a confusión.

Los suelos no se analizaron micromorfológicamente, ni se realizaron análisis de fitolitos, por lo que para su interpretación funcional nos basaremos en los resultados obtenidos de los estudios faunísticos, antracológicos, carpológicos y cerámicos.

Como decíamos con anterioridad, la fauna ha sido el material arqueológico predominante en todos los espacios que conforman el Área 3 y, en este caso, se han identificado un total de cinco de las siete especies animales documentadas: Ovies aries/Capra hircus, Sus documesticus, Bos taurus, Cervus elaphus y Canis familiaris (Figs. 15 y 16). Las evidencias carpológicas y antracológicas no aportan mayor información respecto de si las especies documentadas pudieron ser empleadas como fuente de alimentación para el ganado, pues, tanto las especies identificadas como su distribución, sugieren otros posibles usos, como su empleo en la cubrición de la estructura. La identificación en la hoguera documentada en el Espacio 5 de carbones de Arbutus unedo, Fraxinus s.p, Olea europaea, Pistacia lentiscus, Quercus ilex/coccifera, Prunus dulcis y Pinus halepensis (U.E.N. 3080, 3091, 3092, 3138, 3139, 3140, 3143) (Fig. 11), junto con los restos de madroño hallados en el Espacio 20, son indicadores de la presencia de una estructura de cubrición que podría estar conformada por vigas de pino, que darían sustento a una techumbre compuesta por vegetación de tipo arbustiva, como el madroño (U.E.N. 3175) (Fig. 11) y que encontraría sustento sobre el pilar (P301), los hoyos documentados en el Espacio 9 y los muros M302, M303, M304, M305, M310, M311 y M313.

Respecto del material cerámico documentado en su superficie compuesto por 1.492 fragmentos, se encontraba muy fragmentado. El grupo funcional más representado se corresponde con los recipientes asociados al almacenaje, según la clasificación de Mata y Bonet (1992: 117-174). En este grupo se incluyen tinajillas, ánforas, tarro, tinaja, kalathos, orza pequeña y tonel o tinaja (Ortiz Villarejo, 2019). Esta función se ha documentado en recipientes repartidos de manera aislada por el nivel de ocupación, lo que nos hace pensar que el almacenaje, en este caso, estaría destinado a solucionar necesidades puntuales del día a día, quizás relacionadas con la actividad ganadera.

Los resultados de los estudios realizados en los distintos espacios nos han permitido identificar una amplia variedad de funciones. En el ángulo norte se documenta un espacio complejo como es el Espacio 16, que se encuentra dividido internamente en los espacios 17, 18, 19 y 23. El material faunístico documentado en su interior permitió identificar las especies animales Equus caballus/Equus asinus, Bos taurus, Sus domesticus y Cervus elaphus (Figs. 13 a 15), cuya presencia en el interior de este espacio se ve reforzada gracias al Espacio 23, pues en este caso las especies vegetales documentadas han sido Olea europaea, Prunus dulcis, Pistacia lentiscus y Quercus ilex (U.E.N. 3169, 3173) (Fig. 11), que, como veíamos con anterioridad, podrían estar relacionadas con la estructura de cubrición.

El Espacio 23 conserva los restos de mortero que recubría parte del fondo (S302), así como el lateral de una de las piedras de cierre. El estudio de este revestimiento, junto con el de los fitolitos presentes en el sedimento que colmató dicho espacio, permitió identificar la presencia de microfósiles de diatomeas (algas unicelulares) que, de manera conjunta, demuestran la presencia de agua en su interior (Fig. 18) y, por lo tanto, permiten identificar la función de dicha estructura como contenedor de agua.

El material documentado en su interior ha sido escaso y no nos permite establecer una función clara del espacio. Los tipos representados han sido: cuenco, tinajilla, tarro, vaso à Chardon, jarro y copa, distribuidos en proporciones homogéneas.

El último de los espacios cerrados ha sido el edificio del ángulo sur. Es el único espacio completamente cerrado de todos los documentados hasta el momento. Pensamos que esta separación puede ser un indicador más de la diferencia de funcionalidad con respecto a otros espacios, pues, si bien es cierto que en su interior se han documentado las especies animales Bos taurus, Sus domesticus, Cervus elaphus, Equus caballus/Equus asinus y Ovies aries/Capra hircus (Figs. 13 a 16), sus dimensiones, así como sus accesos, hacían difícil la presencia de estos animales vivos. Los restos, tanto de la carpología como de la antracología, unidos a la presencia de recipientes de almacenaje indican que, al menos, una de las actividades desarrolladas en su interior fue el almacenaje de pequeñas cantidades de alimento para el día a día. Por otro lado, el pavimento parcial localizado en el centro de la estancia, el posible uso ritual de algunos recipientes cerámicos, así como la presencia de restos faunísticos relacionados con esta actividad, inducen a pensar en una posible función cultual, aunque no puede ser confirmada. Las especies vegetales documentadas mediante carpología han sido Triticum aestivum y Quercus ilex en el Espacio 1, mientras que en el Espacio 2 se documentaron Hordeum vulgare y, de nuevo, Triticum aestivum (U.E.N. 3170) (Fig. 21). Como complemento a esta información, la antracología documentó la presencia de Pistacia lentiscus, Olea europaea, Prunus dulcis, Quercus ilex, Fraxinus sp. y Pinus sp. (U.E.N 3099, 3112, 3113, 3134, 3149, 3159, 3170) (Fig. 11). En este caso, podemos llevar a cabo la división en dos grupos de las especies identificadas: por un lado, las especies que podrían estar relacionadas con la alimentación como Pistacia lentiscus, Olea europaea, Prunus dulcis y, por otro, las relacionadas con la cubierta de la que hablaremos más adelante.

FIGURA 21

Resultados del estudio carpológico

| ESPECIE | TAXONES | TIPO | UEN | ||

| 3126 | 3166 | 3170 | |||

| Cereales | Hordeum vulgare | Cariópside | 2 | 1 | |

| Triticum aestivum/durum | Cariópside | 1 | 1 | ||

| TOTAL | 1 | 2 | 2 |

Fuente: Eva Montes.

Además de los recipientes de almacenaje documentados, se identificaron recipientes de imitación y de alimentación, como cuencos, tinajillas, ánforas, tarros, kalathos, vasos à Chardon, platos, tinteros, vasos bitroncocónicos, botellas, botellitas, toneles o tinajas, vasitos de ofrendas, copas, platos, lebes y una cantimplora. Además, al oeste de la estructura central del Espacio 1 se registró un recipiente de cerámica grosera, con un modelado muy tosco.

De manera global, podemos considerar el Área 3 como un espacio semicubierto en cuyo interior se desarrollaron actividades relacionadas con la vida diaria de sus ocupantes, entre las que se encontrarían la agricultura y la ganadería además del procesado de alimentos, tanto vegetales como animales.

4. DISCUSIÓN

La documentación de evidencias arqueológicas de diferente naturaleza en un espacio como el Área 3, así como sus dimensiones y la escasez de estructuras con características estructurales similares en el mundo ibérico, convierten a esta área en un caso de interés para su estudio funcional.

Los resultados obtenidos en los diferentes estudios realizados muestran que en su interior se desarrollaron, probablemente, las funciones de alimentación, procesado de alimento (cereales y carne), almacenaje en pequeñas cantidades y, posiblemente, estabulación de algunas de las especies animales, lo que configura el Área 3 como un espacio multifuncional relacionado con la economía agropecuaria y la vida diaria.

Las dimensiones internas documentadas deben entenderse con relación a la planificación del espacio condicionada por la estructura circular, pues los espacios abiertos en su perímetro permiten el trasiego de la cabaña documentada, aunque ésta no es definidora de la función que desempeñaría el Área 3 en el interior de Giribaile.

La tomografía eléctrica y el georradar documentaron en otras áreas de Giribaile la presencia de estructuras de dimensiones similares, pero con un esquema compositivo distinto, que nos inducen a pensar en una función distinta a la del Área 3 (Ortiz Villarejo, 2019).

Atendiendo al número de individuos que componía la cabaña animal del Área 3 (al menos 30 individuos) (Fig. 13), las cohortes de edades representadas, la distribución de los restos faunísticos (Fig. 14), así como las evidencias asociadas a la presencia de ganado y su alimentación, como demuestran los espacios 17, 18, 19 y 23 (Fig. 7), no carece de lógica pensar que en el interior de una estructura con las dimensiones reflejadas existiera un espacio destinado para la estabulación de determinadas especies animales.

Por el contrario, pensamos que la presencia de restos óseos en los espacios 1 y 2 debe relacionarse con el consumo cárnico por diversos motivos: en primer lugar, los accesos en la última fase de ocupación son reducidos, pues no superan los 90 cm de anchura; en segundo lugar, por la presencia de hogares en su interior, asociados a recipientes cerámicos cuya función estaría relacionada con la cocina; y, por último, el estado de fragmentación de los huesos documentados, junto con la presencia de marcas de corte en algunos de ellos, indican que pudieron estar procesados para la alimentación. La presencia de animales adultos que, como hemos visto, cubren un amplio espectro de uso, que abarca desde las labores agrícolas hasta la alimentación pasando por la reproducción para su mantenimiento, supera con creces la necesidad de autoabastecimiento de un núcleo familiar.

El estudio del material cerámico documentado en el Área 3, unido al resto de las evidencias descritas nos indica que en el interior de esta edificación se desarrolló, entre otras funciones, una actividad de almacenaje a pequeña escala, cuyo objetivo podría ser, en parte, la alimentación de la cabaña animal y complementar las actividades residenciales propias de los encargados de la ganadería estabulada, para lo que quizás se emplearan las estructuras MO301 y V301.

En la búsqueda de paralelos del Área 3 constatamos que en la Oretania septentrional las dimensiones de los viales documentados, así como de las estructuras de hábitat e, incluso, el tamaño de algunas estructuras de producción se aproximan a las nuestras. Un claro ejemplo de esto son los hornos de Alarcos (1,90 m de diámetro), Calatrava la Vieja (2,40 m de diámetro) o del Cerro de las Cabezas, donde se documentaron dos (A: 3,05 m de diámetro; B: 3,40 m de diámetro) (Vélez Ribas, Pérez Avilés & Carmona, 2003). En la Edetania, concretamente en El Oral, se registró un horno de similares características a las descritas más arriba, así como en el Tossal de Sant Miquel, de iguales dimensiones que el documentado para Alarcos, solo que en este caso había sido interpretado como un horno metalúrgico (García Huerta et al., 2006: 157-166), cuyas construcciones recuerdan a las documentadas en Giribaile.

En el oppidum de Giribaile aún no se han documentado hornos como los aquí descritos –ni la estructura circular puede ser relacionada con esta función por falta de evidencias–, pero sus proporciones, con relación al resto de los asentamientos citados, nos inducen a pensar en un patrón similar al descrito hasta el momento. La proximidad a las vías de comunicación pudo ser un elemento, entre otros, para justificar esta similitud entre los oppida en la Oretania, pues la cercanía entre ellos y las relaciones comerciales –que de seguro existieron– pudieron facilitar este proceso de mimetismo.

5. CONCLUSIONES

La amplia batería de analíticas realizadas en el Área 3, sus características, la búsqueda de paralelos, ya no solo formales sino también funcionales, y la consulta a diferentes expertos nos confirman la excepcionalidad de esta área, que debe ser interpretada como un espacio multifuncional donde parecen tener un papel predominante las funciones relacionadas con la fauna documentada en su interior.

El Área 3 no debe ser considerada como unicum dentro de Giribaile, pues se encuentra integrada en un núcleo urbano planificado. Además, el estudio detallado de su superficie indica la posible existencia de un número indeterminado de estructuras con dimensiones similares, cuyas funciones no han podido ser concretadas aún.

Debido a las características descritas para el oppidum de Giribaile, y si asumimos como válido su alto potencial productivo, podemos pensar que esta área no será la única en el interior del poblado. No obstante, esta hipótesis deberá ser contrastada con nuevas campañas de excavación arqueológica, así como con el empleo de técnicas no invasivas para el estudio del subsuelo, similares a las empleadas para el Área 4.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad, proyecto «Ciudad fortificada de Giribaile, estudios de poliorcética: El caso de la fortificación de compartimentos de tipo barrera» (HAR2016-77750-P AEI/FEDER, UE) y por el Programa de Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia en equipos de investigación, modalidad Proyectos Motrices y de Innovación, referencia P11-HUM-8113 de la Junta de Andalucía. El trabajo de Antonio J. Ortiz Villarejo se ha desarrollado en el ámbito del Programa de Personal Investigador en formación adscrito a Proyectos de Investigación de Excelencia de las universidades y organismos de investigación de Andalucía de la Junta de Andalucía.

Agradecemos a los editores y evaluadores anónimos a quienes Historia Agraria encomendó la revisión de este artículo sus comentarios que, sin duda, han contribuido a mejorar la primera versión de este artículo.

REFERENCIAS

Abad, L., Sala, F., Grau, I., Moratalla, J., Pastor, A. & Tendero, M. (2001). Poblamiento ibérico en el Bajo Segrura: El Oral (II) y la Escuera. Madrid: Real Academia de la Historia.

Blokhuis, W. A., Pape, T. & Slager, S. (1969). Morphology and Distribution of Pedogenic Carbonate in some Vertisols of the Sudan. Geoderma, 2 (3), 173-200.

Bonet, H. & Vives-Ferrándiz, J. (Eds.) (2011). La Bastida de les Alcusses: 1928-2010. Valencia: Museu de Prehistòria de Valencìa.

Fernández Martínez, V. M., Hornero del Castillo, E. & Pérez Muga, J. A. (1994). El poblado ibérico del Cerro de las Nieves (Pedro Muñoz): Excavaciones (1984-1991). En J. Sánchez Meseguer (Ed.), Arqueología en Ciudad Real (pp. 111-130). Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Fernández Rodríguez, M. & García Huerta, R. (1998). El urbanismo del poblado ibérico de Alarcos (Ciudad Real). En C. Aranegui (Coord.), Los iberos, príncipes de Occidente: Las estructuras de poder en la sociedad ibérica (pp. 47-54). Valencia: Universidad de Valencia.

García Huerta, R., Morales, F. J., Vélez Ribas, J., Soria, L. & Rodríguez González, D. (2006). Hornos de pan en la Oretania septentrional. Trabajos de Prehistoria, 63 (1), 157-166.

Grau, I., Amorós, I., Miguel, M. P. de, Iborra, P. & Segura, J. M. (2015). Fundar la casa: Prácticas rituales y espacio doméstico en el oppidum ibérico de El Puig d’Alcoi (Alacant). Archivo Español de Arqueología, (88), 67-84.

Gutiérrez Soler, L. M. (2002). El oppidum de Giribaile. Jaén: Universidad de Jaén.

Gutiérrez Soler, L. M. (2008). Topografía antigua de Giribaile. Saguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, (40), 127-139.

Gutiérrez Soler, L. M. (2010). Microprospección arqueológica en Giribaile (Vilches, Jaén): Protocolo de trabajo. Trabajos de Prehistoria, 67 (1), 7-35.

Gutiérrez Soler, L. M. (2011). Guía arqueológica de Giribaile. Jaén: Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca del El Condado.

Gutiérrez Soler, L. M. & Corpas, F. A. (2015). Estudio topográfico de la fundición de La Laguna en el entorno de Giribaile (Vilches, Jaén). En J. M. López Ballesta (Ed.), Minería y metalurgia en el Mediterráneo y su periferia oceánica: Actas de Phicaria III Encuentros Internacionales del Mediterráneo (pp. 280-287). Murcia: Universidad Popular de Mazarrón.

Kovda, I. & Mermut, A. R. (2010). Vertic Features. En G. Stoops, V. Marcelino & F. Mees (Eds.), Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths (pp. 117-137). Amsterdam: Elsevier.

Lindbo, D. L., Stolt, M. H. & Vepraskas, M. J. (2010). Redoximorphic Features. En G. Stoops, V. Marcelino & F. Mees (Eds.), Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths (pp. 129-147). Amsterdam: Elsevier.

López Palomo, L. A. (1981). Alhonoz (Excavaciones de 1973 a 1978). Noticiario Arqueológico Hispánico, (11), 33-188.

Malcuori, E. (2012). Corrales de alimentación. Sitio Argentino de Producción Animal,

Martínez López, J., Rey, J., Gutiérrez Soler, L. M., Novo, A., Ortiz Villarejo, A. J., Alejo, M. & Galdón, J. M. (2015). Electrical Resistivity Imaging (ERI) and Ground-Penetrating Radar (GPR) Survey at the Giribaile Site (Upper Guadalquivir Valley; Southern Spain). Journal of Applied Geophysics, (123), 218-226.

Mata, C. & Bonet, H. (1992). La cerámica ibérica: Ensayo de tipología. Estudios de Arqueología Ibérica y Romana: Homenaje a Enrique Pla Ballester (pp. 117-174). Valencia: Diputación Provincial de Valencia.

Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2000). Construcción de corrales para ovinos y caprinos.

Ortiz Villarejo, A. J. (2019). Giribaile: Estrategias de ocupación económica asociadas al dominio del territorio durante los siglos iv y iii a. C. Tesis doctoral. Jaén: Universidad de Jaén.

Reimer, P. J., Bard, E., Bayliss, A., Beck, J. W., Blacwell, P. G., Bronk Ramsey, C., Grootes, P. M., Gurlderson, T. P., Haflidason, H., Hajdas, I., Hatt, C., Heaton, T. J., Hoffman, D. L., Hogg, A. G., Hughen, K. A., Kaiser, K. F., Kromer, B., Manning, S. W., Nru, M., Reimer, R. W., Richards, D. A., Scott, E. M., Southon, J. R., Staff, R. A., Turney, C. S. M. & Pucht, J. van der (2013). IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50,000 Years cal BP. Radiocarbon, 55 (4), 1869-1887.

Ruiz Rodríguez, A. & Molinos, M. (1984). Elementos para un estudio del patrón de asentamiento en las campiñas del Alto Guadalquivir durante el Horizonte Pleno Ibérico (un caso de sociedad agrícola con Estado). Arqueología Espacial, (4), 187-206.

Talma, A. S. & Vogel, J. C. (1993). A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates. Radiocarbon, 35 (2), 317-322.

Varrón, M. T. (2010). Rerum rusticarum: Libri III. Sevilla: Consejería de Agricultura y Pesca.

Vélez Rivas, J., Pérez Avilés, J. & Carmona, M. (2003). El Cerro de las Cabezas: Una ciudad fortificada. En L. Abad Casal (Ed.), Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha (pp. 91-103). Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Zarzalejos, M. (2000). El yacimiento arqueológico de La Bienvenida (Almodóvar del Campo) y la evolución metodológica en proyectos de investigación a largo plazo. En L. Benítez de Lugo (Coord.), El patrimonio arqueológico de Ciudad Real: Métodos de trabajo y actuaciones recientes (pp. 205-240). Ciudad Real: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

↩︎ 1. Estudio realizado por las doctoras María Oliva Rodríguez Ariza y Eva Montes Moya, además de Carmen Pradas en colaboración con el Laboratori d’Arqueobotànica del Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia, el Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Laboratorio de Arqueobiología del Instituto de Historia del CSIC.

↩︎ 2. Universidad de Granada.

↩︎ 3. Adscrita en el momento de la realización de este estudio al Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco.

↩︎ 4. School of Archaeology and Ancient History, University of Leicester and Universidad de Granada.

↩︎ 5. Trabajos realizados por la empresa CIMA, Proyectos y Servicios, SL.

↩︎ 6. Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera de la Escuela Politécnica Superior de Linares de la Universidad de Jaén.