1. Introducción

Hasta el último cuarto del siglo xx, la ganadería se presentaba como una actividad complementaria a una agricultura que ejercía un papel dominante. El ritmo de la vida en el campo se explicaba a partir de

los ciclos agrícolas y la caracterización de la empresa campesina se detallaba a partir de la explotación agraria, es decir, del conjunto de tierras que componían los diversificados patrimonios agrícolas de los campesinos. Asimismo, la organización del territorio era definida tomando como referencia las zonas de cultivo y se

subrayaba la difícil integración de la ganadería en un paisaje articulado alrededor de dichos espacios. En este discurso, se

reconocía la relevancia de la ganadería, pero se tendía más a señalar su conflictiva relación con la agricultura hegemónica que a estudiar su peso en las explotaciones campesinas, su influencia en la

organización del territorio y la gestión de unos espacios de aprovechamiento ganadero que constituían un aspecto central en el funcionamiento de las comunidades rurales1.

Esta tendencia de análisis ha sido complementada por otra vertiente de estudio que, desde hace unas décadas, ha analizado la ganadería y ha demostrado que dicha actividad es esencial en la comprensión de la sociedad rural, tanto en los aspectos económicos como paisajísticos. Así pues, se ha analizado la especialización de ciertas regiones en la ganadería ovina y las particularidades que imprime esta orientación productiva en las economías señoriales y campesinas (Jover, 1994: 81-99; Pascua, 2007: 209-238; Riera, 2004:

751-764; Royo, 2010a: 25-56). Esto ha permitido conocer la integración de estas regiones especializadas en la producción de lana en los flujos económicos regionales e internacionales, un aspecto que ha roto con la tradicional

visión de aislamiento del campo. Con relación al paisaje, se han descrito las rutas de trashumancia (Gerbet, 2003; Laffont,

2006; Pascua, 2012) y se ha demostrado que las cañadas, los abrevaderos y los pasturajes tienen un papel esencial en la organización del espacio (Brumont, 2008; Fernández Mier, López Gómez & González Álvarez, 2013: 167-219; Martín Gutiérrez, 2015; Royo, 2011: 123-142). Evidentemente, la interacción de la ganadería y la agricultura siempre resulta conflictiva, y esta difícil convivencia exige la articulación de complejos sistemas de gestión colectiva de los diferentes espacios (Ferrer, 1990: 485-539; Bourin, 2007:

179-192; Riera, 2007: 221-250). Existe, pues, un proceso de estructuración progresiva del territorio que necesariamente debe considerar a la ganadería para poder entender su evolución2.

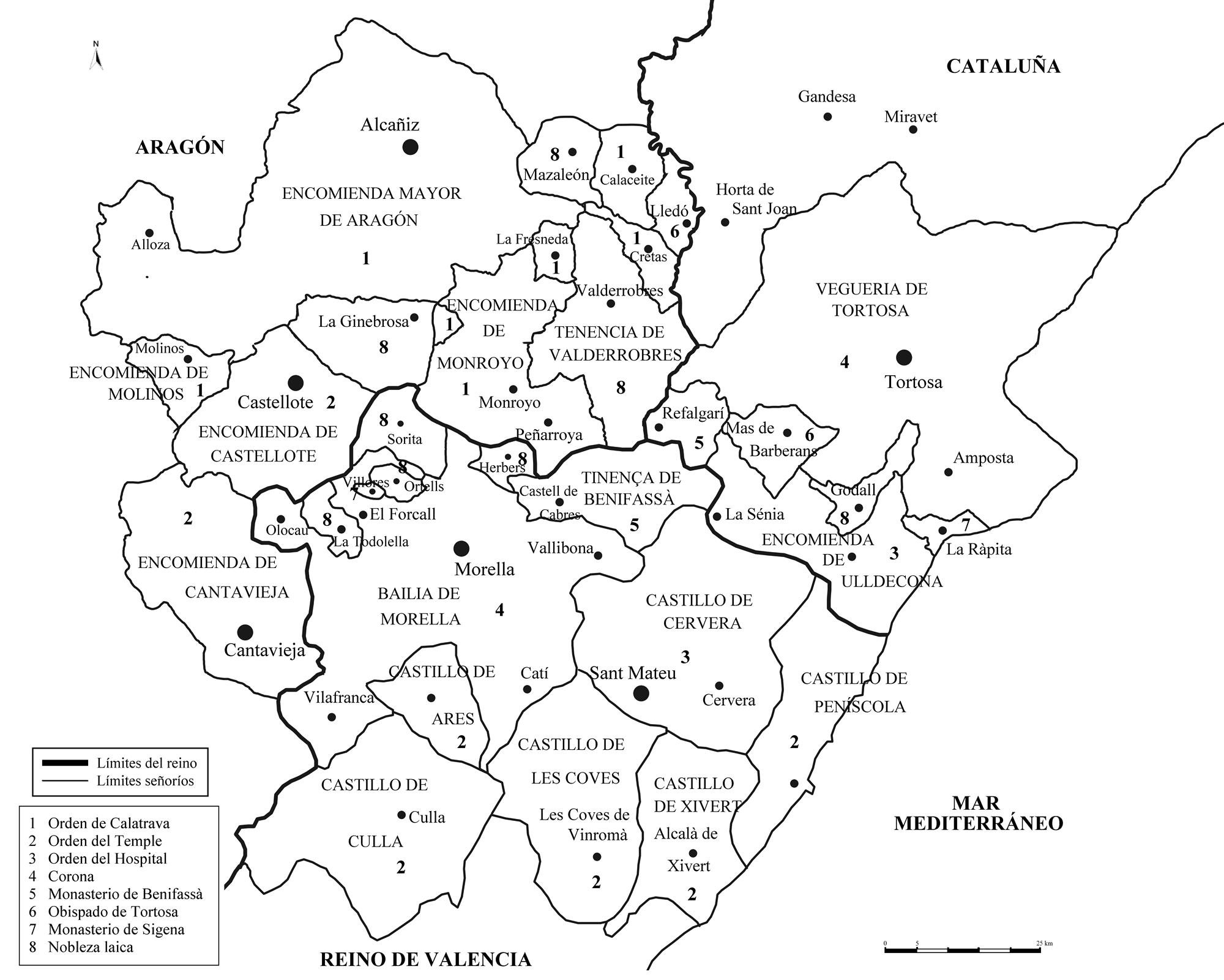

MAPA 1

La red de señoríos de la región de frontera

entre Aragón, Cataluña y Valencia, 1303-1307

Fuente: elaboración propia.

Este es precisamente nuestro propósito: analizar la importancia de la ganadería y el sistema de gestión de las pasturas que se implanta en la región de frontera entre Cataluña, Aragón y Valencia durante los siglos bajomedievales. Todo este espacio comparte unas

características geográficas y climáticas que contribuyen al desarrollo de una actividad que se convierte en el

sustento económico principal de los habitantes de las diferentes villas y comunidades rurales.

Evidentemente, la agricultura tiene un peso importante en las riberas del Ebro

y en las zonas llanas de la región septentrional valenciana. Dicha actividad también está presente en las zonas interiores, pero los cultivos se sitúan en los reducidos espacios que ofrece un territorio montañoso y de suelos poco productivos (Laliena, 1987; Rabassa, 2005: 485-521; Royo,

2010b: 273-298). Por tanto, en la extensa franja de territorio que, a grandes

rasgos, se encuentra entre Tortosa, Alcañiz, Cantavieja y Peníscola predomina un paisaje que favorece el desarrollo de la ganadería ovina. En todo este espacio, se combinan zonas de media montaña con otras llanas y, gracias a ello, se articula una trashumancia de media

distancia que convive con otros movimientos de más largo alcance, que conectan esta región con los Pirineos (Le Roy Ladurie, 1975).

Ahora bien, la construcción de este amplio espacio ganadero no se realiza de manera inmediata, ni tampoco

está exento de controversias. El proceso de conquista y colonización de la región, que tiene lugar entre mediados del siglo xii e inicios del siglo xiv, marca las pautas de la progresiva introducción de la ganadería ovina y la consiguiente transformación del paisaje. Asimismo, en la zona confluyen los intereses de reyes, nobles,

obispos y órdenes militares, mientras que los habitantes de los concejos desarrollan

reivindicaciones propias sobre el aprovechamiento de las pasturas. La

convivencia entre los diferentes actores sociales no es sencilla y, lógicamente, existen divergencias entre los distintos espacios, debido al mayor o

menor peso de la agricultura y la ganadería en las estrategias señoriales y campesinas en el ámbito local. En consecuencia, estalla una conflictividad que implica a todos los

grupos sociales, atestigua las diferentes concepciones que tienen cada uno de

ellos sobre la gestión de los recursos naturales y muestra los cambiantes equilibrios de fuerzas que

existen entre los distintos colectivos durante los siglos bajomedievales.

Gracias a este proceso de discusión constante, se articula un complejo sistema de funcionamiento de la ganadería que ayuda a definir la sociedad rural de esta vasta región de frontera3.

2. El nuevo orden agrario

La conquista del sur de Cataluña y Aragón se inicia a mediados del siglo xii, con las ocupaciones de Tortosa (1148), Lleida (1149) y Alcañiz (1150-1151). Mediante la incorporación de estas plazas, los cristianos sitúan la frontera con al-Ándalus en el río Ebro por la parte catalana, mientras que en la vertiente aragonesa los límites son más difusos por la inexistencia de un accidente natural que sirva de división. En efecto, la frontera se constituye como un espacio abierto, sometido a las

idas y venidas de huestes que realizan incursiones periódicas en territorio enemigo en busca de botín y esclavos. Esta dinámica bélica y las propias concepciones de los conquistadores conllevan la introducción de cambios esenciales en la organización del territorio, que van a tener una importancia capital en el desarrollo de la

ganadería con posterioridad.

Para empezar, muchos musulmanes habían huido ante los peligros de la guerra y, en el Bajo Aragón, son expulsados de manera mayoritaria después de la conquista4. En las riberas del Ebro, la población andalusí, mucho más numerosa, permanece en mayor grado, pero es redistribuida en poblaciones

rurales y, sobre todo, en la nueva aljama de Tortosa (Virgili, 2001: 103-130).

En efecto, tras la ocupación, el hábitat disperso de época andalusí se abandona y la población se concentra en un número menor de centros, que ofrecen buenas condiciones de defensa y son

colonizados con cristianos dedicados fundamentalmente a las actividades

militares. Debido a la proximidad de la frontera, la guerra marca el carácter de la sociedad que se implanta en la región y esto tiene su reflejo en unos fueros que otorgan una atención preferente a las cuestiones bélicas.

Ahora bien, reyes y señores saben que, si quieren que sus empresas militares tengan éxito, deben colonizar pronto estas posesiones y, para ello, conceden una serie

de franquicias a aquellos que vayan a poblar estos lugares, que se concretan en

la supresión de los vínculos de la servidumbre y la entrega de tierras sin la imposición de ningún censo o con el pago de un canon muy bajo. También otorgan el aprovechamiento libre de los recursos naturales del término que se concede a cada centro, de modo que los colonos pueden acceder a los

pasturajes sin satisfacer ningún censo. El primer documento que recoge estos privilegios es la carta puebla de

Tortosa, expedida por Ramón Berenguer IV en 1149. En este documento, el conde otorga a los habitantes de

la ciudad montes et planos et boschos et ligneamina ad omnes vestros usus propios, para después añadir que les concede también prata et paschuas et venationes (Font, 1969: i, 121-124)5.

A partir de esta primera escritura, esta concesión se extiende al resto de las cartas puebla que se conceden en la Cataluña Nueva y el Bajo Aragón. Con ello, se pretende agilizar la formación de unas cabañas locales que puedan garantizar el abastecimiento de carne, pieles y lana de

los nuevos centros. Además, a pesar de la vaguedad de estas expresiones, su aparición en los respectivos documentos tiene una importancia capital. Gracias a la

aplicación sistemática de esta medida, las villas y las comunidades rurales adquieren unos

derechos que después van a defender a ultranza, cuando se vean amenazados por sus señores o por las comunidades vecinas. En efecto, mediante las respectivas cartas

de población, se organizan unos concejos municipales que aglutinan a todo el colectivo de

vecinos y se convierten en el canal de reivindicación de las protestas campesinas, aunque todavía están fuertemente mediatizados por los señores y su autonomía es aún reducida (Laliena, 1987: 173-212).

Sin embargo, en estos momentos posteriores a la conquista, y más allá de estas expresiones genéricas, poco más se puede saber de la ganadería, porque las fuentes no aportan la información necesaria. Aun así, a tenor del contenido de las cartas puebla expedidas durante la segunda mitad

del siglo xii y las primeras décadas del siglo xiii, es fácil pensar que en las riberas del Ebro la agricultura constituye la actividad

predominante, porque, además de las excelentes condiciones geográficas, los colonos cuentan con las infraestructuras de irrigación heredadas de los musulmanes (Virgili, 2001: 197-224). En las zonas más meridionales de Cataluña y en el Bajo Aragón, donde predomina un terreno de secano, se tiende a poner en explotación las mejores tierras, dedicadas al cultivo de cereales y vid, de modo que se

configuran unas comunidades rurales con un carácter agrícola. Los campesinos de estos centros deben aprovechar los pastos de los términos municipales para apacentar unos rebaños de unas pocas cabezas, que sirven para cubrir las necesidades familiares

(Laliena, 2016: 85). Ahora bien, la documentación de principios del siglo xiii muestra que los señores tienen ya un cierto interés por la ganadería6.

En un intento de involucrar a las órdenes militares en la conquista de al-Ándalus, en 1208 y 1209 el rey Pedro el Católico confirma al Hospital y el Temple, respectivamente, los privilegios

obtenidos por los frailes hasta ese momento7. Entre todas estas concesiones, se encuentra la exención de satisfacer cualquier impuesto relacionado con la ganadería en el realengo, de modo que los rebaños de los frailes y de sus vasallos pueden atravesar los términos de las villas reales y aprovechar los pastos sin pagar ningún canon8. Se estimula, así, la circulación de los ganados en unas rutas de media y larga distancia que comienzan a tomar

forma en este momento y esto favorece la proliferación de unos rebaños que deben de ser cada vez más numerosos. Buena muestra de ello es que los señores se reservan espacios de uso exclusivo para sus ganados dentro de sus

posesiones. En 1210, por ejemplo, en la carta puebla de Lledó, el obispo de Tortosa retiene para la sede episcopal dos dehesas que habían sido delimitadas anteriormente (Font, 1969: i, 324-326). Este interés señorial por la ganadería aumenta en las décadas posteriores, cuando se ocupa la región septentrional valenciana.

3. El despegue de la ganadería

Tras casi un siglo de avance progresivo, los cristianos ocupan las comarcas de

Els Ports y El Maestrat entre 1231 y 1233. La rapidez de la conquista se

explica por la baja densidad de población de la zona, porque muchos musulmanes habían huido ante la presión militar que ejercían los feudales desde el norte. Tras la ocupación, el rey Jaime I y los señores activan un proceso de reorganización del territorio que sigue las mismas pautas que en las zonas vecinas. La

minoritaria población andalusí es concentrada en unas pocas aljamas de reducidas dimensiones, mientras que el

resto del territorio es poblado con cristianos procedentes de Cataluña y Aragón9. Los señores ponen en marcha una colonización que, aunque se alarga hasta el siglo xiv, se concentra en las décadas centrales del siglo xiii y se concreta en la creación de medio centenar de comunidades rurales (Guinot, 1986: 31-86; Royo, 2017:

99-130; 2018: 77-89). Además, gracias a la estabilización de la frontera, se fundan también otros centros en las zonas próximas de Cataluña y Aragón, que completan una red de poblamiento integrada por cerca de un centenar y

medio de comunidades rurales en todo este vasto territorio. Al frente de esta

trama se sitúan cuatro centros urbanos: la ciudad de Tortosa, la plaza más importante de la región; las villas de Morella y Alcañiz, los centros más destacados del interior; y la villa de Sant Mateu, que se consolida en la zona

llana de El Maestrat.

Ampliando la tradición anterior, las villas y comunidades rurales que se fundan a mediados del siglo xiii adquieren una personalidad jurídica propia y nacen con una estructura de gestión de los asuntos comunales que ya otorga un elevado grado de autonomía a los incipientes concejos. Asimismo, los señores conceden una serie de franquicias que siguen las mismas pautas establecidas

anteriormente, entre las cuales está el libre uso de los recursos naturales de los términos municipales (Guinot, 2010a: 323-352). De hecho, se repiten casi las

mismas cláusulas utilizadas antes y, en consecuencia, se establece una base común en el aprovechamiento de las pasturas. Aun así, es necesario hacer una distinción en la región septentrional valenciana.

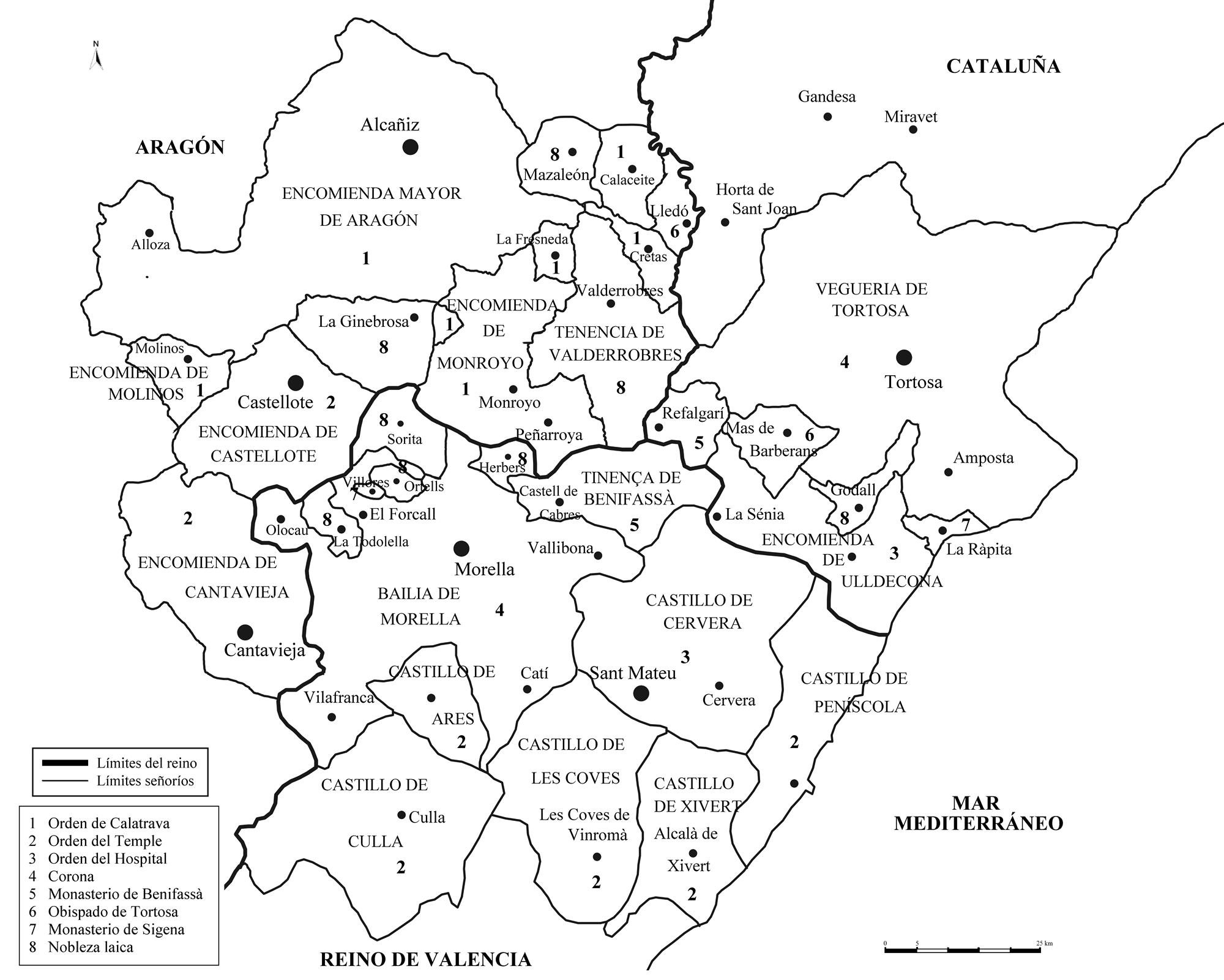

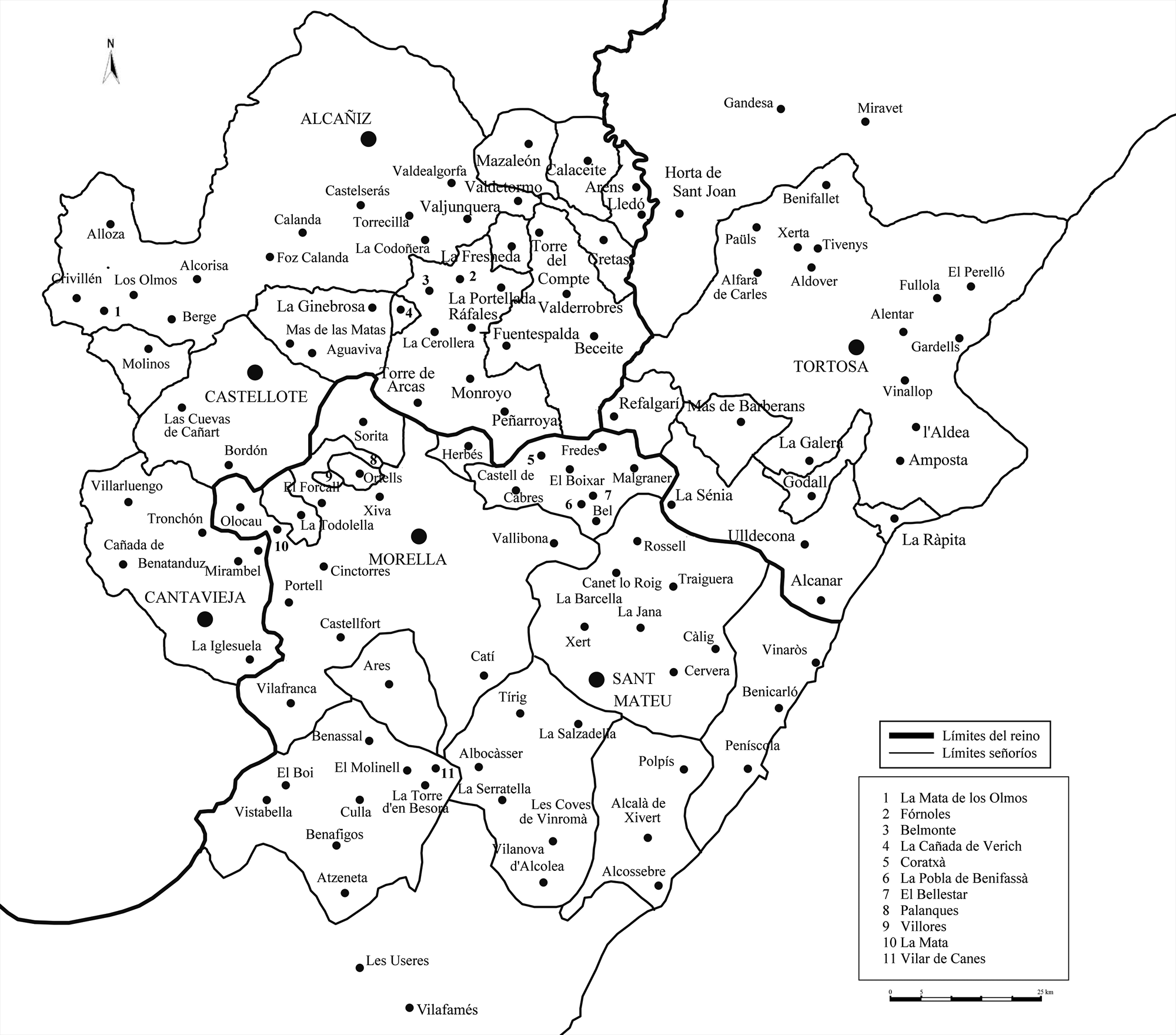

Mapa 2

La red de poblamiento de la región de frontera

entre Aragón, Cataluña y Valencia, 1303-1307

Fuente:elaboración propia.

En las zonas más llanas de El Maestrat, la monarquía, el Hospital y el Temple fundan comunidades rurales con un marcado carácter agrícola. En las respectivas cartas puebla, aunque se introducen cláusulas que gravan la ganadería, el verdadero interés de los señores se dirige hacia las actividades agrarias (Guinot, 1992-1993: 257-258). En

cambio, en la villa y el término general de Morella –donde se asienta una caballería villana que dirige el centro urbano hasta finales del siglo xiii (Royo, 2018: 66-77)– y en el castillo de Culla, es decir, en las zonas más montañosas de la región, existe más atención hacia la ganadería, porque los espacios de cultivo son mucho más reducidos y hay mayores posibilidades de aprovechamiento ganadero y forestal.

De hecho, la monarquía y los nobles que señorean ambos distritos desarrollan estrategias que muestran el interés creciente por la ganadería, pues reservan espacios para sus rebaños y también otorgan zonas vedadas a las incipientes comunidades rurales10.

Su actuación está en consonancia con el desarrollo que comienza a tener dicha actividad en Aragón. Ofrecen buena muestra de ello las cartas puebla de La Iglesuela del Cid

(1241) y Mirambel (1243), en la encomienda templaria de Cantavieja. Ambas

escrituras definen centros típicos de las regiones de frontera, donde la actividad militar tiene un papel

esencial en la articulación del cuerpo social. En este contexto, el ganado mayor adquiere una importancia

capital para las acciones bélicas y el transporte, de modo que el maestre del Temple regula con precisión los pagos que deben realizar sus vasallos por la tenencia de bestias mayores

en concepto de diezmo11. Este mismo detalle se aplica a las tasas impuestas sobre el ganado menor, pues

los vasallos deben satisfacer el diezmo y un censo por llevar a pasturar sus

rebaños a territorio andalusí12. Igualmente, se especifican los cánones impuestos a aquellos que penetren en tierras musulmanas con ganado mayor,

porque aún está presente la posibilidad de realizar incursiones en el espacio andalusí13.

En este momento, la frontera con al-Ándalus está lejos y resulta difícil pensar que los vecinos de estos dos modestos centros emprendan largos viajes

con sus rebaños, cuando disponen de pastos más próximos y seguros. Sin embargo, este interés de la orden del Temple por gravar la ganadería muestra que la actividad se está consolidando en el entramado económico de la región y las cláusulas que se incluyen en los respectivos documentos constituyen la mejor

evidencia de la existencia de una circulación de ganados que supera los límites de los señoríos. De hecho, tras la conquista del norte valenciano, la monarquía y los señores favorecen esta trashumancia, hasta crear un gran espacio de circulación de cabañas que une las montañas aragonesas con las costas valenciana y catalana (Sánchez Adell, 1995: 445-487)14.

4. La articulación de un gran espacio ganadero

A mediados del siglo xiii y debido a la lejanía de la frontera, se inicia una transformación del paradigma social del espacio de confluencia entre Cataluña, Aragón y Valencia. Los centros de la región empiezan a perder su carácter bélico y el cuerpo social que los integra comienza una lenta transición hacia otro modelo social y económico, que deja de girar en torno a la guerra. Este proceso de cambio se alarga

hasta las primeras décadas del siglo xiv y, durante este periodo, la ganadería se convierte en la fuente principal de riqueza de la región (Royo, 2016: 123-132; 2018: 209-216). Había unos precedentes y unos condicionantes geográficos y climáticos que posicionaban la ganadería en una situación de partida idónea. Además, en este momento se consolida la industria textil de las ciudades del valle

del Ebro, Barcelona, Valencia –todavía en menor medida– y las urbes italianas, que demanda grandes cantidades de lana. Existen, pues,

ciertos factores que explican la reconversión hacia una dedicación ganadera que despierta un enorme interés en los diferentes sectores sociales15. Y este despegue se inicia mediante la supresión de las barreras que impiden la libre circulación de los rebaños y limitan los derechos de pastura en los territorios vecinos.

Esta tendencia ya había sido iniciada por la monarquía a principios del siglo xiii, cuando Pedro el Católico concedió franquicias de tránsito y pastura en el realengo al Hospital y el Temple16. Tras la conquista del norte valenciano, Jaime I sigue con esta política y, en 1233, ratifica los privilegios otorgados por sus antepasados a ambas

instituciones, que ahora se extienden al reino de Valencia (Sánchez Almela, 1986: 206-209; Torre, 2009: 70-73). Igualmente, el rey impulsa la

dedicación ganadera del monasterio cisterciense de Santa María de Benifassà, fundado a instancias del propio monarca en 1233 (Royo, 2018: 45-57). De hecho,

las tierras que componen su señorío son ciertamente pobres para la agricultura e, incluso, para la ganadería, de modo que los monjes buscan obtener pasturajes en los espacios vecinos más llanos.

En 1237, el monarca permite al monasterio que sus ganados puedan pasturar

libremente en las tierras de realengo17. En 1244, el castellán de Amposta, de la orden del Hospital, otorga al cenobio libertad de pasturas

en el castillo de Cervera, mientras que el comendador de Alcañiz, de la orden de Calatrava, realiza una concesión similar en los castillos de Les Coves y Polpís18. En 1252, Jaime I entrega al monasterio un territorio yermo de cinco yugadas de

extensión (unas 15 hectáreas) entre Vinaròs y Ulldecona, en la zona llana que separa Valencia y Cataluña, para edificare domos et corralia seu statica ad vestrum bestiare recolligendum, y en 1253 le dona la alquería de Irta, al sur de Peníscola19. Con estas concesiones, el monasterio de Benifassà y sus vasallos pueden desarrollar en unas mejores condiciones una actividad

ganadera que es casi la única fuente de riqueza que les permiten tener las tierras que habitan, pues

disponen de pastos de verano en sus lugares de origen y de lugares para guardar

sus rebaños durante los duros inviernos de la Tinença de Benifassà.

Por su parte, los señores también llegan a acuerdos similares. En 1242, los maestres del Hospital y el Temple

rubrican una sentencia arbitral que establece la libertad de pasturas de sus

ganados en sus posesiones (Pagarolas, 1999: ii, 72-74). Con el establecimiento de este pacto, los frailes y sus vasallos

obtienen una amplia libertad de movimientos, porque en estos momentos ambas

instituciones controlan gran parte de los señoríos en esta región de frontera20. Se configura, así, un amplio espacio de circulación de rebaños que intensifica la dedicación ganadera de las órdenes militares y, por extensión, de los habitantes de sus señoríos.

Se pueden traer a colación muchos ejemplos que siguen esta misma dirección, pues durante el siglo xiii los señores amplían las zonas de pastura mediante pactos similares. Ahora bien, la proliferación de las cabañas también provoca que los señores intenten sacar un provecho económico con la introducción de impuestos que gravan la estancia y el paso de los rebaños por los distritos señoriales. En 1269, la orden de Calatrava comienza a exigir el pago del herbaje a

todos los ganados que permanezcan más de dos días dentro del señorío, tanto a los rebaños trashumantes como a los de sus vasallos de las encomiendas de Alcañiz y Monroyo. Esta acción rompe con la tradición implantada mediante las cartas puebla y provoca las protestas de sus vasallos.

Finalmente, sus quejas tienen efecto: en 1277, Calatrava concede a la villa de

Alcañiz el privilegio de hacer uso de los pastos de toda la encomienda mayor de Aragón, una franquicia que se extiende a Calaceite en 1278 (Laliena, 2016: 86).

Este ejemplo es suficientemente ilustrativo de las contradicciones generadas en

el proceso de articulación de la sociedad rural. La monarquía y los señores han seguido una política de crear grandes zonas de circulación de rebaños que estimula la dedicación ganadera de los habitantes de los concejos, que aprovechan las franquicias

negociadas por sus señores para participar en las rutas trashumantes que se organizan en la región. Ahora bien, al mismo tiempo, intentan introducir pagos por el aprovechamiento

de los pastos, cuando los concejos habían obtenido libertad de pasturas en los respectivos términos municipales a través de las cartas de población y, por tanto, se oponen a estas novedades impositivas que rompen con el

tradicional uso de los recursos naturales. Emerge, entonces, una confrontación entre señores y concejos que además estalla en un contexto tremendamente complejo en la región, que deviene uno de los escenarios del enfrentamiento entre la monarquía y la nobleza aragonesa durante la unión.

Aunque las acciones bélicas se concentran en ciertos momentos (1283, 1286 y 1290), la inestabilidad es

constante durante las dos últimas décadas del siglo xiii, porque las huestes de los nobles aragoneses con posesiones en la zona

protagonizan diferentes saqueos de las poblaciones vecinas. Además, cuentan con el apoyo de sus vasallos, que participan en sus mesnadas,

secuestran el ganado que transita por los términos señoriales y municipales, y exigen el pago de impuestos por el paso y la estancia

de los rebaños en dichos distritos, a pesar de las franquicias que alegan sus propietarios

(Guinot, 1986: 141-166). Todo este clima de tensión provoca la intervención del rey Jaime II, que transforma profundamente la red señorial de la zona.

En 1293, el rey pacta con el noble Artal de Alagón la entrega de sus señoríos valencianos de Peníscola, Les Coves y Ares, que el monarca concede al año siguiente al Temple a cambio de la ciudad de Tortosa. Los templarios unen

estas nuevas posesiones al castillo valenciano de Xivert y a las encomiendas

aragonesas de Cantavieja y Castellote, que ya señoreaban antes, y completan sus dominios en 1303 con la adquisición del castillo de Culla (Royo, 2017: 60-62). Gracias a estas permutas y

transacciones, el Temple reúne un gran estado territorial en esta región de frontera y, en su interior, se articula una trashumancia entre las zonas

llanas y las de montaña que va a beneficiar tanto a los frailes como a sus vasallos21.

Un documento redactado entre 1294 y 1303 muestra la intensa circulación que existe entre los señoríos templarios. En un año de ese periodo –el registro no está fechado–, los habitantes del castillo de Culla, señorío todavía del noble Guillem d’Anglesola, secuestran a los vecinos de Alcalá de Xivert, Les Coves de Vinromà, La Salzadella, Albocàsser y Ares un total de 2.370 cabezas de ganado menor y 37 cabezas de ganado

mayor cuando se dirigían a las encomiendas de Cantavieja y Castellote22. Como es lógico, estas cifras sólo son una pequeña muestra de las enormes cabañas que transitan entre las posesiones templarias. Por otra parte, las

transformaciones políticas introducidas por la monarquía consiguen apaciguar la zona de manera progresiva, pero el clima de tensión todavía persiste unos años y, evidentemente, los cambios en la titularidad de los señoríos no erradican los problemas concernientes a la ganadería, que genera intensas contradicciones entre los diferentes grupos sociales.

5. La emergencia de los concejos

En el tránsito de los siglos xiii y xiv, la sociedad implantada tras la conquista da muestras de una gran solidez. En

estos momentos, las comunidades rurales tienen una demografía que oscila entre el centenar y los dos centenares y medio de familias,

mientras que las villas rondan el millar de hogares (Royo, 2017: 138-148). El

crecimiento demográfico ha sido notable desde la conquista y, además, la ganadería ya ha adquirido una importancia capital en el entramado económico de la región. Los centros están habitados por una amplia capa de campesinos que combinan la tenencia de

modestos rebaños con diversificados patrimonios agrarios. Del mismo modo, en las villas y las

comunidades rurales aparece un reducido sector de grandes propietarios de

ganado, que disponen de extensas explotaciones agrarias donde apacentar sus

reses y aprovechan las vías abiertas por la monarquía y los señores para practicar una trashumancia de media distancia. Más aún, también se lanzan por cuenta propia a obtener pasturajes en espacios cercanos.

En 1316, cuatro vecinos de Vilafranca del Cid arriendan tres dehesas en el término de Culla, unos vedados que cubren un tercio del distrito municipal y cuya

explotación consiguen durante un año por 1.000 sueldos. Estas mismas condiciones se establecen en 1333, cuando

otros diez habitantes de Vilafranca arriendan una dehesa en Les Useres23. Existe, pues, una iniciativa particular protagonizada por grandes ganaderos

locales, capaces de movilizar capitales importantes para obtener pastos

complementarios para sus rebaños y organizar pequeños movimientos trastermitantes, que también les permiten ampliar sus ya numerosas cabañas. Además, esta capa de grandes propietarios de ganado suele estar al frente de los

concejos y aprovechan la cobertura institucional de los municipios para

protagonizar acciones colectivas destinadas a ensanchar las zonas de pasto

comunales en detrimento de sus vecinos24.

A finales del siglo xiii, los centros rurales y urbanos se desligan progresivamente del control ejercido

por los señores y adquieren una mayor autonomía en la gestión de los asuntos comunitarios, un aspecto que redunda en el fortalecimiento de

los gobiernos a nivel local (Laliena, 1987: 185-206). A su frente, se distingue

ya una oligarquía que asume la dirección de los concejos (Guinot, 2010b: 409-430). Estas directrices son especialmente

visibles en los centros urbanos, que refuerzan su posición dominante en la trama de poblamiento. En el caso de la ganadería, los dirigentes urbanos ponen en marcha un agresivo proceso de extensión de sus derechos de pasto, que combinan con la férrea defensa de sus intereses en el ámbito local. Cuentan, además, con el respaldo de la monarquía cuando pertenecen al patrimonio real, pues su fortaleza contribuye a

consolidar la posición de la Corona en el tablero geoestratégico de la región. En este sentido, el mejor ejemplo lo constituye la villa de Morella.

El centro urbano y su amplio término general se incorporan al patrimonio real en 1239 y, desde ese momento, la

Corona sigue una política de fortalecimiento de la villa. En 1242, la reina Violante otorga a Morella

y sus aldeas las dehesas de Vallivana y Salvassòria, de uso exclusivo de sus vecinos (Royo, 2018: 93). En 1271, Jaime I

constituye el tribunal del Lligallo de Morella, una institución a través de la cual se gestiona la actividad ganadera en el término general25. En 1273, exime a los vecinos de la villa y sus aldeas del pago del herbaje en

dicho distrito. Asimismo, estipula que, en los dominios señoriales, sólo deberán pagar por este impuesto lo mismo que satisfacen los hombres de Teruel en las

tierras del rey en el reino de Valencia. Por último, dispone que, en caso de que se creen nuevos vedados en el resto de los señoríos, los vecinos de Morella y sus aldeas conservarán los derechos que tenían antes de la creación de estos cotos26. Gracias a estas medidas, los habitantes de la comarca de Els Ports consiguen

unas facultades que impulsan su dedicación ganadera, pero también provocan el estallido de una problemática que comienza a ser general en la región.

De hecho, en el tránsito de los siglos xiii al xiv, los dirigentes de Morella tienen frentes abiertos con todos los señores y concejos vecinos por la fijación de las fronteras de los respectivos distritos (Royo, 2018: 65). Las

autoridades urbanas llevan a cabo una política que consiste en anexionar partidas limítrofes a sus términos generales, dejar de pagar el herbaje allá donde deben hacerlo y perturbar a los rebaños que transitan por la comarca, aunque sus propietarios tengan las

correspondientes exenciones. De este modo, exigen el herbaje a los vasallos del

monasterio de Benifassà, al mismo tiempo que pretenden aprovechar libremente los recursos naturales de

su señorío alegando que se encuentra dentro de los términos generales de la villa (Royo, 2018: 189). Asimismo, Morella asume la

defensa de Olocau del Rey en el enfrentamiento que el lugar mantenía con Monroyo y sus aldeas, hasta que el conflicto se cierra en 1317 con un

convenio que establece una comunidad de pastos entre ambas villas y sus aldeas,

de modo que los dos términos generales se constituyen como un gran espacio pastoril destinado a la

producción de lana (Laliena, 2016: 86). Finalmente, retoman una vieja disputa iniciada en

la época de la conquista por una zona limítrofe con el castillo de Cervera27.

El conflicto se intensifica a partir de 1316, cuando el castellán de Amposta crea la dehesa de El Turmell, de uso exclusivo de los vecinos del

castillo de Cervera (Díaz Manteca, 1987: 410-411). Esta sierra es un punto estratégico en las rutas que unen las montañas aragonesas y la costa valenciana, y la orden del Hospital cierra este espacio

para consolidar los derechos de sus vasallos. Esta acción suscita la reacción de Morella, que se aferra al privilegio de 1273 para justificar el derecho de

uso de este coto creado después de la recepción de dicha franquicia. Finalmente, el litigio se resuelve en 1323 mediante un

arbitraje, según el cual se respeta la dehesa de El Turmell, aunque el límite entre los términos de Morella y Cervera se sitúa en el pico de la sierra y, así, ambas partes disponen de un lado de la montaña (Sánchez Almela, 1986: 371-375). De hecho, gracias al laudo, la villa articula un

espacio de pastura continuo en el extremo de su término general, pues las dehesas de Gibalcolla, Salvassòria, Vallivana y Vallibona, que ya poseía, ahora quedan unidas a través de la vertiente occidental de El Turmell (Royo, 2017: 73-79).

Al otro lado del río de La Sénia, la ciudad de Tortosa pone en práctica una política similar. Las transformaciones del último cuarto del siglo xiii complican enormemente la situación por el cruce de jurisdicciones y derechos que existe, y el centro urbano

aprovecha este complejo entramado para consolidar su predominio en la región meridional catalana. En 1280, la villa de Amposta pasa a manos de la Corona

(Royo, 2017: 57), que en 1294 también incorpora Tortosa28. Estas dos transacciones modifican el equilibrio de fuerzas establecido por

hospitalarios y templarios anteriormente y, en adelante, los dirigentes de

Tortosa llevan a cabo una estrategia de presión que toma tres direcciones diferentes.

Para empezar, perturban a los frailes del Temple en el uso de las dehesas que

conservan en el término general de Tortosa y les exigen los preceptivos impuestos por transitar

por el distrito. Aunque la orden conservaba todos los derechos de que había disfrutado anteriormente, los dirigentes urbanos invaden los espacios del

Temple con sus rebaños e, incluso, organizan milicias para presionar a los frailes29. Por otra parte, las acciones también se dirigen contra la orden del Hospital y sus vasallos de Ulldecona, aunque

este enfrentamiento se cruza con el conflicto que inician las autoridades de

Tortosa con el monasterio de Benifassà y la villa de Morella.

El motivo de esta disputa radica en el privilegio que concede Jaime II a la

ciudad en 1293, pues sus vecinos quedan exentos de satisfacer cualquier

impuesto referente a la ganadería en los dominios reales en el reino de Valencia (Massip, 1995: i, 223). Esta concesión abre el camino de las cabañas de Tortosa al término general de Morella y, de hecho, el mismo año del privilegio, la presión ejercida sobre el monasterio de Benifassà surte efecto. Ese año, el abad Ramon Bernat y los dirigentes de Tortosa rubrican una concordia según la cual la ciudad catalana obtiene libertad de pasturas en cuatro partidas del

señorío del monasterio que son limítrofes con el término general de Tortosa (Fabregat, 1988: 114-115, 116). Este acuerdo es

completado por otros dos de 1297 y 1298, que fijan las condiciones de estancia

de los ganados en dichas partidas y establecen los límites entre los distritos de Tortosa y Morella, que se encuentran en este punto

(Fabregat, 1988: 116; Massip, 1995: i, 372, 421).

Estos pactos allanan el camino a los habitantes de La Sénia y Ulldecona, que pretenden obtener prerrogativas similares. Las protestas

comienzan, como mínimo, en 1313 y, siete años después, la presión ejercida da sus frutos, porque una sentencia arbitral de Jaime II autoriza a los vecinos de ambos lugares a aprovechar libremente las tierras

yermas de las mismas partidas que ya habían conseguido los habitantes de Tortosa. Eso sí, en compensación a esta pérdida, el monarca decreta la creación de una dehesa que será de uso exclusivo de los vasallos del monasterio30. De hecho, esta es una de las soluciones más comunes para garantizar la preservación de pastos frente a las pretensiones externas.

6. Creación y gestión de los espacios comunales

La intensificación del tránsito de los rebaños por las franquicias negociadas entre los señores y la presión que ejercen las villas y las comunidades rurales sobre los lugares vecinos

generan una intensa conflictividad. Frente a esta problemática, los concejos adoptan las soluciones arbitradas anteriormente por sus señores y destinan importantes cantidades de dinero para cerrar ciertos espacios de

los términos municipales y señoriales, que serán de uso y gestión comunal y que sólo podrán disfrutar los vecinos del lugar o del señorío, pues los rebaños foráneos tienen vetado el acceso, aunque sus propietarios dispongan de libertad de

pasturas en los respectivos distritos. En concreto, se constituyen dos tipos de

vedados: los boalares y las dehesas. Los primeros, generalmente, son zonas de

pasto cercanas a los pueblos, que sirven para apacentar los animales de

labranza y transporte. Los segundos suelen estar más alejados de los centros, en espacios con pasturas más abundantes, que se emplean para el ganado menor (Ferrer, 1990: 526). De este

modo, se crean zonas acotadas dentro de los términos municipales y señoriales con el objetivo de asegurar el mantenimiento del ganado de labor y de la

amplia cabaña local de ganado menor, en un proceso que es ciertamente prolongado en el

tiempo31.

Los primeros testimonios son de principios del siglo xiii y la iniciativa corresponde a los señores, aunque los campesinos también participan. Al ejemplo ya mencionado de Lledó de 1210 se une el de Calaceite, pues mediante la carta puebla de 1207 sus señores ceden su dehesa a los vecinos del lugar (Ledesma, 1991: 176-177)32. Ahora bien, a pesar de estos tempranos casos, el proceso de establecimiento de

vedados en favor de los concejos arranca a mediados del siglo xiii en el sur de Cataluña y Aragón, el término general de Morella y el castillo de Culla, las zonas donde se desarrolla

antes la actividad ganadera, y se extiende hasta mediados de la centuria

siguiente en la región septentrional valenciana. De hecho, en El Maestrat tiene lugar con un cierto

retraso, pues el mayor auge se produce en los años anteriores y posteriores a la fundación de la orden de Santa María de Montesa (1317-1319)33. Ahora bien, cuando se inicia, el proceso de establecimiento de vedados es

mucho más rápido e intenso en esta comarca que en el resto del territorio, porque existe la

ingente necesidad de proteger los derechos locales frente a las pretensiones

foráneas.

La villa de Sant Mateu ofrece un buen ejemplo de esta celeridad, aunque la política que sigue este centro refleja la dinámica existente en el resto del territorio anteriormente. En 1313, las

autoridades urbanas obtienen del castellán de Amposta la concesión de la dehesa de Comenyer, por 15.000 sueldos (Sánchez Almela, 1986: 240-241). En 1316, el castellán otorga a todos los centros del castillo de Cervera la dehesa de El Turmell,

que cubre todo el término municipal de La Barcella y gran parte del distrito de Xert (Díaz Manteca, 1987: 410-411). En 1326, frente a la insuficiencia de pastos que

aluden los dirigentes de la villa, el maestre de Montesa, Arnau de Soler, le

cede la dehesa de Camer, que hasta ese momento había explotado la orden, por 1.000 sueldos (Díaz Manteca, 1987: 413-415). Sin embargo, esta concesión resulta problemática, porque una parte del vedado se encuentra dentro del término de Cervera del Maestrat y sus dirigentes protestan en 1329 por las

donaciones realizadas en favor de la villa (Sánchez Almela, 1986: 208-210).

En este litigio, el maestre Pere de Tous mantiene los derechos concedidos a Sant

Mateu, pero su aparición muestra los problemas derivados del proceso de acotación de los términos municipales y, sobre todo, de las actuaciones de las autoridades locales

en la gestión de los boalares y las dehesas. Porque, en efecto, cuando los señores cierran los respectivos espacios, también transfieren a sus vasallos las facultades para administrarlos. De hecho, les

otorgan la potestad de emitir una normativa específica para gestionar las condiciones de acceso a los cotos –para determinar el tipo y el número de animales que pueden entrar y las épocas en que pueden hacerlo–, y nombrar a guardias que velan por el cumplimiento de estas leyes locales.

Asimismo, les conceden el derecho de castigar a los vecinos y forasteros que

infrinjan las normas que regulan el paso y la estancia por dichos espacios y en

los cultivos, una capacidad punitiva que se traduce en degollar ciertas cabezas

del ganado que penetra en los cotos o los campos sin licencia o en el pago de

ciertas cantidades de dinero según el número de animales que cometen la infracción.

Gracias a estas concesiones, las villas y las comunidades rurales obtienen una

gran autonomía en la gestión de los vedados, que se refleja en los libros de ordenanzas locales, donde se

recoge la normativa emitida por los dirigentes locales sobre la actividad

ganadera y la administración de los cotos. De manera progresiva, las autoridades locales imponen un

complejo sistema de control de los diferentes espacios, mediante una normativa

que se adapta a las transformaciones impuestas por las coyunturas, por ejemplo,

en épocas de escasez de pastos o de agua34. En última instancia, los dirigentes de los concejos conocen la gran capacidad de

gestión que pueden asumir sobre los recursos naturales y, a causa de la transcendencia

de la ganadería para las economías domésticas, se lanzan a obtener la administración de todas las pasturas de los términos respectivos.

Aunque, en principio, los señores asumen su gestión por los importantes ingresos que proporcionan, esta tendencia se transforma en

el siglo xiv. En un intento de optimizar el funcionamiento de la hacienda señorial, los señores tienden a desprenderse de los derechos relacionados con las pasturas, que

ceden a sus vasallos a cambio de una renta anual. Así, se despreocupan de la enorme problemática que genera la ganadería y obtienen una cantidad de dinero fija cada año que, si bien no reporta los ingresos que puede llegar a producir un estricto

control de la actividad, sí proporciona una cantidad que garantiza estabilidad a la economía señorial. En este sentido, el ejemplo más ilustrativo lo constituye la encomienda de Culla.

En 1345, las comunidades rurales del distrito obtienen del maestre de Montesa,

Pere de Tous, la gestión del herbaje en toda la encomienda, a cambio del pago anual de 1.600 sueldos.

Los motivos que aduce Tous para efectuar la concesión son claros: el control de la ganadería genera a la orden molts e diverses dans, mientras que las rentas s’arrendaven antigament a les deventades més, a les devengades menys. En consecuencia, Tous les otorga l’erbatge e herbatges dels bestiars grosses e menuts […] de tots los térmens de la dita tinença, y el derecho sobre tres dehesas en el término de Benassal, que la orden tenía arrendadas por el pago anual de dos cahíces de trigo. Eso sí, el maestre dispone que sus vasallos no pueden alienar este derecho y que sus

ganados y los rebaños del comendador de Culla podrán aprovechar libremente las pasturas de la encomienda35.

Gracias a esta concesión, los habitantes del distrito consiguen libertad de pasturas por toda la

encomienda y, además, se articula la Setena dels Herbatges de la Tinença de Culla, un organismo que está integrado por los síndicos de las respectivas comunidades y cuya función es gestionar el aprovechamiento de los pastos. Cada año se celebra una reunión a la que acuden los representantes de los centros para conocer el estado de

las pasturas en la encomienda, repartir el importe de la renta que deben

satisfacer a la orden y adoptar las medidas necesarias, como delimitar las

zonas a las que se puede acceder, decidir si se permite o se deniega el acceso

a rebaños foráneos y establecer los pagos que deben satisfacer en caso de dejarles entrar. Se

estructura, así, un sistema de funcionamiento colectivo que genera una reglamentación muy precisa, recogida en los Llibres dels capítols dels herbatges (Barreda, 1986: 446-562). Esta normativa, discutida y aprobada en las reuniones

anuales, es fruto del consenso y se actualiza con el paso del tiempo, adaptándose a las necesidades de cada momento.

Ahora bien, este entramado colectivo no anula la iniciativa particular de cada

comunidad, pues los centros mantienen las prerrogativas pertinentes dentro de

sus términos municipales. Las autoridades locales pueden recaudar las rentas

proporcionadas por el tránsito y la estancia de ganados forasteros según las disposiciones de la asamblea general, conservan la capacidad de promulgar

leyes para regular la actividad en las tierras que no son declaradas de uso común y disponen de la facultad de aplicar las penas que correspondan, según la normativa local y la común. De hecho, el maestre transfiere a sus vasallos el derecho de juzgar todas las

causas derivadas del uso de las pasturas en los términos municipales, quedando el maestre o el comendador como tribunal de apelación.

Una función distinta cumple el tribunal del Lligallo. Esta institución tiene su origen en el sur de Aragón y, durante los siglos xiii y xiv, es exportada a tierras catalanas y valencianas36. En Cataluña, está documentado el tribunal del Lligallo de Tortosa (Puig, 1953: 125). En 1271, el

rey Jaime I crea dicha institución en Morella, que tiene jurisdicción sobre todo el término general de la villa37. En 1358, el maestre de Montesa, Pere de Tous, instituye el Lligallo de La

Jana, que engloba dicho lugar y los de Canet lo Roig, Rossell, Càlig y La Barcella, en la encomienda de Cervera (Díaz Manteca, 1987: 263-265). De nuevo, las diferencias cronológicas en los distintos espacios de la región muestran la progresiva implantación de la ganadería, que triunfa más tarde en El Maestrat. Sin embargo, a pesar de esta divergencia temporal, el

objetivo y el funcionamiento de estos tribunales son prácticamente los mismos.

Esta institución está destinada a controlar los ganados que transitan por los términos respectivos, mantener en buen estado las infraestructuras necesarias para

la ganadería y, especialmente, controlar los animales que se pierden en dichos distritos.

De hecho, se celebran dos reuniones anuales para devolver el ganado perdido a

sus propietarios y, si no aparece, venderlo para cubrir los posibles daños ocasionados y los gastos causados en su custodia (Gual, 1970: 69-84). Para

gestionar estas funciones, anualmente las autoridades municipales eligen a un

vecino que ocupa el cargo de justícia, magistrado con autoridad para secuestrar cabezas de ganado e imponer penas

pecuniarias a aquellos que cometan cualquier infracción. Cuenta, además, con la colaboración de guardias que velan por el cumplimiento de las leyes locales y custodian el

ganado perdido hasta ser devuelto a su dueño o vendido en subasta pública si no aparece. Finalmente, en el tribunal de Morella, el oficial que lo

dirige gestiona también el cobro del herbaje en el término general (Milián, 1927: 175-185)38.

Así pues, a lo largo del siglo xiv, los concejos toman las riendas de la actividad ganadera. Para ello,

desembolsan importantes cantidades de dinero para acotar espacios de uso

exclusivo dentro de sus términos municipales y, así, garantizar las pasturas para el ganado local. También desarrollan una normativa que regula la estancia y el paso de los rebaños por los respectivos distritos y asumen el cobro de los impuestos derivados de

la ganadería después de adquirir el derecho de sus señores. En última instancia, se articulan diferentes instituciones, de ámbito local o comarcal, que pretenden administrar la actividad ganadera. Se

desarrolla, pues, un estricto sistema de control de la ganadería, pero esta actuación no erradica unos conflictos que se acentúan a finales del siglo xiv.

7. Una etapa contradictoria

En el último cuarto del siglo xiv, todo este vasto territorio atraviesa un contexto tremendamente complejo. Desde

la época de la conquista, la región conoce un periodo de crecimiento generalizado, pero las crisis frumentarias de

los años treinta del siglo xiv, la peste de 1348 y la guerra con Castilla (1356-1375) introducen distorsiones

en el comportamiento demográfico, con sus particularidades regionales. Las tierras aragonesas y catalanas

experimentan un cierto retroceso a partir del primer tercio de dicha centuria

(Laliena, 2016: 152-163), mientras que en la zona valenciana la población sigue aumentado y se alcanza el máximo demográfico hacia los años setenta del siglo xiv (Guinot, 1988: 229-249). En este momento, las comunidades rurales tienen una

población que oscila entre el centenar y los tres centenares de hogares, mientras que

las villas alcanzan el millar o millar y medio de familias. Ahora bien, la

presión fiscal y la reproducción sistemática de pestes y carestías en la segunda mitad del siglo xiv comportan importantes cambios, pues estimulan la migración hacia los lugares más dinámicos y se producen fuertes descensos de la población en ciertos periodos, factores que determinan una progresiva tendencia de

regresión demográfica. Sin embargo, estas dificultades tienen lugar al mismo tiempo que aumentan

las oportunidades de enriquecimiento gracias al comercio de lana.

A finales del siglo xiv, los mercaderes italianos se instalan en la región para obtener directamente la materia prima necesaria que abastecerá la industria textil de sus ciudades de origen (Rabassa, 2008: 177-204). La

introducción de este espacio en los circuitos del comercio internacional intensifica la

actividad ganadera, aunque también agudiza la diferenciación en el interior de los centros. La base del tejido social sigue compuesta por

una amplia capa de pequeños ganaderos que sufren con intensidad las consecuencias de la crisis y, de

hecho, necesitan cada vez más los rebaños que les ceden a medias los grandes propietarios para garantizar su

subsistencia. Estos últimos, por su parte, amplían sus tierras y sus cabañas gracias a los negocios con los mercaderes extranjeros, controlan el comercio

de lana y dominan la industria textil que se desarrolla en los centros rurales

(Royo, 2010a: 25-56). Se acentúa, por tanto, una distinción social y económica que exacerba las tensiones, pues los grandes ganaderos locales aprovechan

el dominio que ejercen sobre los concejos para promulgar leyes favorables a sus

intereses.

Sin ir más lejos, los integrantes de la oligarquía local autorizan la constitución de cotos particulares dentro de los términos municipales, aparte de los vedados comunales. Por ejemplo, en las

ordenanzas del lugar de Castellfort de 1374, se dispone que cascú en sa heretat […] pugue fer devesa o bovalar o cerrada per a obs de ses bèsties de arada o de son bestiar, siempre que reúna una explotación compacta que supere las cinco cahizadas de extensión (alrededor de tres hectáreas) y cuente con la aprobación de los jurados (Guinot, 2006: 444). Evidentemente, sólo los campesinos más ricos se benefician de esta medida, porque son los que poseen las

explotaciones y las cabañas más amplias. Ahora bien, sus decisiones no siempre son bien aceptadas por sus

vecinos.

Aunque el ejemplo provenga de una zona situada más al sur, ilustra perfectamente los conflictos que se generan en el interior de

las comunidades rurales. En 1380, el maestre de Montesa, Berenguer Marc, cede

al lugar de Vilafamés (Mapa 2) el control de los pastos del término municipal a cambio de una renta anual de 1.500 sueldos39. Sin embargo, el desembolso del censo pronto deviene un problema. En 1388, un

grupo de campesinos medianos y modestos exigen al maestre que el pago no lo

asuma la comunidad (era repartido entre todos los vecinos en proporción a su riqueza), sino que corra a cargo únicamente de los propietarios de ganado. Por su parte, los ganaderos defienden

el mantenimiento de la concesión inicial y piden que se conserve el modelo de reparto anterior. Finalmente,

Marc toma una decisión de consenso y establece que los vecinos que posean ganado paguen el 75% del

censo y la comunidad se haga cargo del resto, dividido en proporción a la riqueza de cada contribuyente40.

Tensiones como esta entre ganaderos y agricultores e, incluso, entre los mismos

propietarios de ganado son habituales debido a la aparición de pretensiones contrapuestas. La misma situación se reproduce entre los diferentes concejos. Las transformaciones demográficas de finales del siglo xiv alteran los equilibrios sobre los que se cimentaron los pactos anteriores y, en

consecuencia, es necesario renovar dichos acuerdos. En 1408, por ejemplo, los

dirigentes de Morella y Tortosa pactan que los vecinos de Morella y sus aldeas

podrán abrevar libremente sus ganados en el distrito de la ciudad catalana y sólo tendrán que pagar una vez por hacerlo en el río de La Sénia, mientras que las cabañas de los hombres de Tortosa podrán pacer y transitar libremente en los términos de Morella (Puig, 1953: 125). La ciudad de Tortosa disfrutaba de esta

franquicia desde 1293, pero sistemáticamente había sido vulnerada y el privilegio real original debe ser ratificado por un pacto

particular entre los dos centros urbanos. Ambos necesitan sancionar un acuerdo

que facilite el desarrollo de una actividad tremendamente conflictiva, pero que

es el principal sustento económico de la región.

Evidentemente, la situación se transforma en el siglo xv por los cambios demográficos (las tierras aragonesas y catalanas inician una lenta recuperación, mientras que se agudiza el descenso de la población en la zona valenciana) y la desaparición de la demanda extranjera de lana. Sin embargo, cuando llegan estas

dificultades, ya se ha alcanzado un nivel de especialización productiva que se mantiene durante toda la centuria. Según el censo de 1510, se contabilizan 86.847 cabezas de ganado en Els Ports,

repartidas entre las 1.470 casas que se computan en los 23 lugares de la

comarca. En El Maestrat, hay 132.096 reses, distribuidas entre los 2.798

hogares contabilizados en los 28 centros de la comarca. Además, aunque existen diferencias patrimoniales, prácticamente en todos los concejos las medias superan las sesenta cabezas por casa

y en algunos centros se computan medias de más de doscientas reses por hogar41. Estas cifras atestiguan que, a finales de la Edad Media, se mantiene la

estructura integrada por una amplia capa de pequeños propietarios de ganado y un reducido grupo de grandes ganaderos locales, que

aprovechan el sistema de gestión de los recursos naturales implantado en los siglos precedentes. Sobre esta

articulación se cimienta la reconstrucción posterior a la crisis.

8. Conclusión

Entre los siglos xii y xiv, se constituye un enorme espacio ganadero en la región de frontera entre Cataluña, Aragón y Valencia. La ganadería se convierte en la principal actividad económica y esto tiene una enorme incidencia en la organización social y territorial. A medida que la frontera con los musulmanes se aleja, la

ganadería cobra fuerza y, a mediados del siglo xiii, tras la conquista del norte valenciano, los diferentes actores sociales se

inclinan definitivamente por la dedicación ganadera. Como es lógico, este proceso presenta diferencias en los distintos espacios de la región, pues la casuística local es muy diversificada y existen factores geográficos, climáticos, sociales y económicos que introducen divergencias. Ahora bien, a pesar de estas lógicas diferencias, los distintos grupos sociales articulan respuestas similares

a problemáticas comunes y, gracias a ello, se estructura un ámbito de circulación de personas, rebaños y capitales en un territorio que sigue una misma dinámica.

En las décadas centrales del siglo xiii, la monarquía y los señores promueven la ganadería mediante privilegios que impulsan el tránsito de los rebaños y el libre aprovechamiento de las pasturas. Se articula, así, un intenso trasiego de las cabañas en una trashumancia de media distancia que conecta los pastos de verano de

las montañas aragonesas con los de invierno de las costas catalana y valenciana. Gracias a

estas franquicias, los habitantes de los diferentes centros pronto dirigen su

atención a la ganadería y se empieza a multiplicar el número de cabezas de ganado que recorren las cañadas y ocupan los términos municipales. Surgen, pues, intereses contrapuestos que derivan en el

estallido de una conflictividad que se hace patente a finales del siglo xiii.

En estos momentos, las villas y las comunidades rurales ya han alcanzado la

madurez social e institucional suficiente para asumir la defensa de sus

intereses. Tras los pasos iniciales de los señores, los concejos toman las riendas de los pleitos por la fijación de los límites de los términos municipales y señoriales y ofrecen ingentes cantidades de dinero a sus señores para apropiarse de una parte de estos distritos, con el fin de cerrar unos

espacios que serán de uso exclusivo de sus vecinos. Entre mediados de los siglos xiii y xiv, tiene lugar la fase más importante de establecimiento de dehesas y boalares, cuya administración pertenece a los gobiernos locales. De este modo, existe un primer control de

las pasturas a nivel local que pronto sobrepasa los límites municipales.

A medida que se consolidan los órganos municipales y se afianza la dedicación ganadera de la población, los dirigentes locales obtienen de sus señores la gestión de todos los asuntos relacionados con la ganadería en los señoríos y las bailías reales. En consecuencia, se articulan diferentes sistemas comunales de gestión de los espacios ganaderos que obligan a los concejos a desarrollar unos

organismos de administración colectivos, destinados a administrar el paso y la estancia de los rebaños por los términos respectivos. Gozan, pues, de una enorme autonomía para manejar la actividad ganadera y esto explica las soluciones que se

adoptan durante la segunda mitad del siglo xiv frente a los recurrentes problemas que causa la ganadería.

Si un centenar de años antes habían sido los reyes y los señores los protagonistas de la articulación de un espacio de circulación del ganado, ahora corresponde a los concejos modificar los antiguos pactos. A

partir de mediados del siglo xiv, las transformaciones demográficas generan nuevos equilibrios y la demanda extranjera de lana intensifica la

dedicación ganadera de la región. En este contexto, los concejos necesitan entablar nuevas negociaciones para

intentar amoldar la antigua articulación a las nuevas circunstancias y a sus propios intereses. Como es lógico, sus actuaciones no acaban con las dificultades creadas por la actividad

ganadera y tampoco resuelven la compleja convivencia entre agricultura y

ganadería, pero su papel director muestra la transformación que se ha producido en la gestión de los recursos naturales.

Durante los siglos xiv y xv, las villas y las comunidades rurales asumen la dirección en el proceso de discusión que se genera alrededor de la ganadería. Sustentan, además, su actuación en unos órganos de gobierno municipales plenamente consolidados, que sirven para

canalizar las reivindicaciones colectivas, y cuentan también con otras instituciones comunales plenamente asentadas a finales de la Edad

Media. De hecho, estos organismos colectivos mantienen su pervivencia en los

siglos posteriores, porque se basan en una acción consensuada, que explica su perdurabilidad en el tiempo. La crisis demográfica que azota este territorio desde la segunda mitad del siglo xiv y la sensible reducción de la demanda extranjera a partir de mediados del siglo xv no desarticulan el entramado construido durante las centurias anteriores.

Contrariamente, el posterior proceso de reconstrucción se lleva a cabo sobre la especialización ganadera y la estructura institucional cimentadas en esta época, aunque con las lógicas modificaciones que exige una sociedad rural sometida a un proceso de

cambio constante.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer a José-Miguel Lana Berasain, Damián Copena Rodríguez, Iñaki Martín Viso, David Pérez Neira y, muy especialmente, a Margarita Fernández Mier los comentarios realizados en el transcurso de la sesión plenaria «Recursos naturales, acción colectiva y culturas igualitarias: Propiedad, organización y gestión comunales desde la Edad Media a la transición agroecológica», que tuvo lugar en el marco del XVI Congreso de Historia Agraria de la SEHA,

celebrado en Santiago de Compostela en 2018. Aprovecho también para agradecer a los revisores de Historia Agraria las consideraciones realizadas en la evaluación del trabajo, pues sus comentarios han ayudado a replantear el enfoque inicial

del presente estudio y, sin duda, a mejorar el resultado final. Evidentemente,

todos los posibles errores que contenga el texto sólo son atribuibles a su autor.

REFERENCIAS

Alanyà, L & Cabanes, M. D. (Eds.) (1515). Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie. Valencia: Anúbar. (Edición facsímil, 1972. Original publicado en Valencia).

Barreda, P. E. (1986). Llibre dels capítols d’herbatges de la Tinença de Culla (1345-1805). Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, (lxii), 446-562.

Bayerri, E. (1952). Llibre dels privilegis de la vila de Ulldecona: Cartulario de la militar y

soberana Orden de San Juan de Jerusalén (ahora de Malta) en su Comendoría de Ulldecona, desde mediados del siglo xii hasta finales del xvi. Tortosa: Imprenta Blanc.

Bourin, M. (2007). Aspectos y gestión de los espacios incultos en la Edad Media: Nuevos enfoques en la Francia

meridional. En A. Rodríguez López (Ed.), El lugar del campesino: En torno a la obra de Reyna Pastor (pp. 179-192). Valencia: Consejo Superior de Investigaciones.

Brumont, F. (Ed.) (2008). Prés et pâtures en Europe Occidentale. Toulouse: Presses universitaires du Mirail.

Castán, J. L. (2000). Aproximació a l’estudi de les rutes transhumants entre Aragó i València durant l’Edat Moderna. Estudis d’història agrària, (14), 143-154.

Díaz Manteca, E. (Ed.) (1987). El «Libro de Poblaciones y Privilegios» de la Orden de Santa María de Montesa (1234-1429). Castelló de la Plana: Diputació de Castelló.

Fabregat, I. (1988). Annals del Monestir de Santa Maria de Benifassà (1195-1586). Tesis de licenciatura inédita. Valencia: Universitat de València.

Fernández Mier, M., López Gómez, P. & González Álvarez, D. (2013). Prácticas ganaderas en la cordillera cantábrica: Aproximación multidisciplinar al estudio de las áreas de pasto en la Edad Media. Debates de Arqueología Medieval, (3), 167-219.

Ferrer, M. T. (1990). Boscos i deveses a la Corona catalano-aragonesa (segles xiv-xv). Anuario de Estudios Medievales, (20), 485-539.

Font, J. M. (1969). Cartas de población y franquicia de Cataluña. 2 vols. Madrid: [s. n.].

García de Cortázar, J. A. (1993). De una sociedad de frontera (el valle del Duero en el siglo x) a una frontera entre sociedades (el valle del Tajo en el siglo xii). En Las sociedades de frontera en la España medieval: Aragón en la Edad Media: II Seminario de Historia Medieval, sesiones de trabajo (pp. 51-68). Zaragoza: Universidad de Zaragoza.

García-Guijarro, L. (1989). Los orígenes de la Orden de Montesa. En Las órdenes militares en el Mediterráneo occidental (s. xii-xviii) (pp. 69-83). Madrid: Casa de Velázquez/Instituto de Estudios Manchegos.

Gerbet, M. C. (2003). La ganadería medieval en la Península Ibérica. Barcelona: Crítica.

Giralt, E. (Dir.) (1996). Contribució a una bibliografia per a la història de la ramaderia i la veterinària als Països Catalans. Barcelona: Centre d’Estudis Històrics Internacionals.

Giralt, E. (Dir.) (2004). Història agrària dels Països Catalans. II: Edat Mitjana. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca.

Gual, M. (1970). La institució ramadera del «lligallo»: Unes ordenances desconegudes del segle xiv. Estudis d’Història Medieval, (II), 69-84.

Guinot, E. (1986). Feudalismo en expansión en el norte valenciano: Antecedentes y desarrollo del señorío de la Orden de Montesa, siglos xiii-xiv. Castelló de la Plana: Diputación de Castelló.

Guinot, E. (1988). Demografia medieval del nord del País Valencià. En C. Pérez Aparicio (Ed.), Estudis sobre la població del País Valencià (pp. 229-249). Valencia: Alfons el Magnànim/Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació.

Guinot, E. (Ed.) (1991). Cartes de poblament medievals valencianes. Valencia: Generalitat Valenciana.

Guinot, E. (1992-1993). La ramaderia al Maestrat medieval: Entre l’expansió i la crisi. Estudis Castellonencs, (5), 255-274.

Guinot, E. (Ed.) (2006). Establiments municipals del Maestrat, els Ports de Morella i Llucena (segles xiv-xv). Valencia: Universitat de València.

Guinot, E. (2010a). La génesis de las comunidades campesinas cristianas en Valencia y Andalucía tras la conquista del siglo xiii. En J. I. de la Iglesia Duarte (Coord.), Monasterios, espacio y sociedad en la España cristiana medieval (pp. 323-352). Logroño: Instituto de Estudios Riojanos.

Guinot, E. (2010b). Oligarquías y clientelismo en las comunidades rurales del sur de la Corona de Aragón. Hispania. Revista española de historia, (70), 409-430.

Jover, G. (1994). La crisi tardomedieval i el desenvolupament d’una ramaderia senyorial: Mallorca, segles xiv-xvi. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, (5), 81-99.

Laffont, P. Y. (Ed.) (2006). Transhumance et estivage en Occident: Des origines aux enjeux actuels. Toulouse: Presses universitaires du Mirail.

Laliena, C. (1987). Sistema social, estructura agraria y organización del poder en el Bajo Aragón en la Edad Media (siglos xii-xv). Teruel: Instituto de Estudios Turolenses.

Laliena, C. (Coord.) (2016). Matarranya, gentes y paisajes en la Edad Media. Valderrobres: Gobierno de Aragón.

Le Roy Ladurie, E. (1975). Montaillou, village occitan de 1294 à 1324. Paris: Gallimard.

Ledesma, M. L. (Ed.) (1991). Cartas de población del reino de Aragón en los siglos medievales. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.

Martín Gutiérrez, E. (2015). Paisajes, ganadería y medio ambiente en las comarcas gaditanas: Siglos xiii al xvi. Cádiz: Universidad de Cádiz.

Massip, J. (1995). Inventari de l’Arxiu Històric de Tortosa. Tarragona: Diputació de Tarragona.

Milián, M. (1927). Notas para la historia del Lligalló de Morella. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, (viii), 175-185.

Monsalvo, J. M. (2001). Usurpaciones de comunales: Conflicto social y disputa legal en Ávila y su Tierra durante la Baja Edad Media. Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural, (24), 89-122.

Monsalvo, J. M. (2007). Comunales de aldea, comunales de ciudad-y-tierra: Algunos aspectos de

los aprovechamientos comunitarios en los concejos medievales de Ciudad Rodrigo,

Salamanca y Ávila. En A. Rodríguez López (Ed.), El lugar del campesino: En torno a la obra de Reyna Pastor (pp. 141-178). Valencia: Consejo Superior de Investigaciones.

Monsalvo, J. M. (2010). Comunalismo concejil abulense: Paisajes agrarios, conflictos y percepciones del

espacio rural en la tierra de Ávila y otros concejos medievales. Ávila: Diputación de Ávila.

Pagarolas, L. (1999). Els templers de les Terres de l’Ebre (Tortosa): De Jaume I a l’abolició de l’Orde (1213-1312). Tarragona: Diputació de Tarragona.

Pascua, E. (2007). Las otras comunidades: Pastores y ganaderos en la Castilla medieval.

En A. Rodríguez López (Ed.), El lugar del campesino: En torno a la obra de Reyna Pastor (pp. 209-238). Valencia: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Pascua, E. (2012). Señores del paisaje: Ganadería y recursos naturales en Aragón, siglos xiii-xvii. Valencia: Universidad de Valencia.

Puig, J. (1953). Historia breve y documentada de la Real Villa de Catí. Castelló de la Plana: Diputación de Castellón.

Rabassa, C. (1992). Puntualitzacions sobre la institució ramadera del Lligallo: El Lligallo de Culla. Millars. Espai i Història, (15), 81-98.

Rabassa, C. (2005). Estructura agrària de Culla, 1431-1504. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 81 (2), 485-521.

Rabassa, C. (2008). Comerç mediterrani i mercaderies locals: Una perspectiva des de les comarques

septentrionals valencianes (segle xv). En J. J. Ferrer & P. Barceló (Dirs.), Europa: Historia, imagen y mito (pp. 177-204). Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.

Riera, A. (2004). La ramaderia pagesa als comtats catalans (segles ix-xi). Estudis d’història agrària, (17), 751-764.

Riera, A. (2007). El valor dels erms: La gestió de les pastures a Catalunya (segles xi-xiii). En F. Sabaté (Coord.), Natura i desenvolupament: El medi ambient a l’Edat Mitjana (pp. 221-250). Lleida: Pagès.

Royo, V. (2010a). Elits rurals i xarxes mercantils al nord del País Valencià baixmedieval: El comerç i la manufactura de la llana a Vilafranca (1393-1412). Recerques: Història, economia i cultura, (60), 25-56.

Royo, V. (2010b). Un paisatge agrari de muntanya en el segle xv. Horts, terres i masos a Culla en 1431. Territori i Societat: El paisatge històric. Història, arqueologia, documentació, (v), 273-298.

Royo, V. (2011). L’influence de l’élevage dans l’organisation du paysage du village de Culla (xve-xviie siècles). Domitia. Revue du Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes, (12), 123-142.

Royo, V. (2016). Vilafranca (1239-1412): Conflictes, mediacions de pau i arbitratges en una

comunitat rural valenciana. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.

Royo, V. (2017). Els orígens del Maestrat històric: Identitat, convivència i conflictes en una societat rural de frontera (s. xiii-xv). Benicarló: Onada Edicions.

Royo, V. (2018). Les arrels històriques de la comarca dels Ports: Societat, poder i identitat en una terra de

frontera durant la Baixa Edat Mitjana. Benicarló: Onada Edicions.

Sánchez Adell, J. (1995). Aportaciones a la historia de la ganadería medieval de las comarcas del norte castellonense (Ports de Morella, Benifaçà y Maestrazgo de Montesa). Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, (71), 445-487.

Sánchez Almela, E. (Ed.) (1986). El Llibre de Privilegis de la Villa de Sant Mateu (1157-1512). Castelló de la Plana: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón.

Slicher van Bath, B. H. (1978). Historia Agraria de Europa Occidental, 500-1850. Barcelona: Península.

Torre, S. de la (2009). El cartulario de la encomienda templaria de Castellote (Teruel), 1184-1283. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.

Valldecabres, R. (Ed.) (2002). El cens de 1510: Relació dels focs valencians ordenada per les Corts de Montsó. Valencia: Universitat de València.

Virgili, A. (2001). Ad detrimentum Yspanie: La conquesta de Turtusa i la formació de la societat feudal (1148-1200). Valencia: Universitat de València.

NOTAS A PIE DE PÁGINA / FOOTNOTES

19

.

Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Pergamins de Jaume I, núms. 1.299 y 1.354.

26.

ACA, Cancelleria Reial, reg. 21, f. 142v.

28.

ACA,

Cancelleria Reial, reg. 614, f. 27.