1. INTRODUCCIÓN

Juan José Cordero, jefe de los pescadores artesanales del Rapel, fue capturado y

encerrado en una cárcel privada de la hacienda Bucalemu en 1849. Paralelamente, los ranchos de paja

de sus familiares y amigos fueron incendiados; y sus redes e instrumentos de

trabajo, destruidos. Estos hechos se dieron en el contexto de la disputa por el

control del borde costero entre los pescadores artesanales y los dueños y administradores de la hacienda, en un tiempo donde el Estado aún no tenía el monopolio del uso de la fuerza legítima, y donde no había consenso sobre la legislación vigente ni autoridades con la fuerza para aplicarla.

Pero la modernidad avanzaba y el Congreso impulsó el nuevo Código Civil (1857), que redujo el espacio público del borde costero, reservado tradicionalmente a los pescadores

artesanales, de 100 varas (82 metros)1 a 8 metros desde la línea de más alta marea. Las tierras fueron privatizadas en perjuicio de los pescadores,

asentados en la costa desde tiempos coloniales, beneficiando así a la burguesía que controlaba las haciendas y la política.

Al igual que otros conflictos por derechos a tierras entre las haciendas y

pobladores libres detectados para otras regiones del sistema colonial español, como México (Borah, 1985: 139) o Potosí (Serulnikov, 2006: 154-159), la disputa entre los pescadores artesanales y la

hacienda Bucalemu fue un conflicto judicial que duró varias décadas, y que probablemente costó más que lo que valía la tierra en disputa. Pero la excepcionalidad de este caso es que se dio en un

periodo de grandes cambios político-institucionales y económicos. Las resoluciones de los actores frente a un escenario cambiante ayuda a

comprender la naturaleza de la transición.

El presente trabajo pretende ser un aporte en los estudios de la resistencia de

la cultura plebeya (Medick, 1987), en defensa de la economía moral de la multitud (Thompson, 1971) a las transformaciones en el orden social y económico que trajo la construcción de los estados tras la Independencia en América Latina, en el marco de la transición al capitalismo y el avance del liberalismo en Chile y el nuevo orden económico internacional, donde el país se insertó en calidad de exportador de materias primas. El estudio se apoya en una sólida base documental, de carácter inédito, del fondo Judiciales del Archivo Nacional de Santiago.

2. Planteo del problema y estado del arte

El estudio de las resistencias de los grupos populares a los cambios inducidos

por la transición al capitalismo en el mundo fue impulsado por E. P. Thompson (1971), E.

Hobsbawn (1959) y H. Medick (1987). En América Latina el desarrollo de este tipo de investigaciones ha sido más reciente, pero ha generado valiosos aportes (Katz, 1990; Di Meglio, 2006;

Fradkin, 2006). En Chile los principales exponentes de esta línea de investigación son Gabriel Salazar (1985) y Leonardo León (2011). Estos autores han seguido el proceso en general, y sus conclusiones

sirven de marco teórico para el presente artículo. En esta línea se enmarca este estudio de caso de la disputa por el control del borde

costero en la desembocadura del río Rapel. Proceso que ha sido posible rastrear a lo largo de 100 años gracias a la riqueza de las fuentes detectadas.

Por otra parte, la valoración de los pescadores artesanales como portadores de modelos productivos más sustentables ha comenzado a hacerse sentir en el mundo académico. Cada vez más investigadores (Marín, 2007; Saavedra, 2015; Trimble & Johnson, 2013) se dedican a estudiar a estos actores sociales con sus frágiles condiciones de vida y su interacción con el entorno; sus conflictos con las grandes empresas y la intermitente acción del Estado, al cual cabe un papel decisivo para preservar los ecosistemas acuícolas y la convivencia entre los grupos humanos que pugnan por los recursos. La

relevancia del tema es reconocida por la comunidad internacional, la cual se ha

preocupado por profundizar los conocimientos sobre estos grupos y la elaboración de políticas públicas para fortalecerlos (FAO, 2010).

Paralelamente, desde el mundo intelectual se ha estudiado sobre todo desde la

perspectiva de la antropología de la pesca o cultural (Acheson, 1981, McCay & Creed, 2009, Pascual, 1991), desde la sociología (Lawal et al., 2016) y la biología (Ruttenberg, 2001). Incluso, se ha llegado a proponer el reconocimiento de los

saberes de los pescadores artesanales como patrimonio para asegurar su

visibilización y valoración (García Allut, 2003).

La historia tiene un papel central en el proceso de construcción de la identidad de los pescadores artesanales latinoamericanos. Sobre todo,

porque sus actuales prácticas, usos y costumbres se transmiten de forma oral, a través del conocimiento tradicional (Diegues, 2002: 36). Los pescadores son muy conservadores y tienden a rechazar

las innovaciones tecnológicas (Acheson, 1981: 293), razón por la cual la cultura material y las condiciones de vida son similares a las

del siglo xix. Pocas variaciones se han registrado en los últimos años, más allá de la introducción de los motores diésel fuera de borda a mediados del siglo xx (Mendoza, González & Freon, 1986). De allí la utilidad de profundizar en el conocimiento histórico de estos grupos humanos y sus prácticas tradicionales.

En el Cono Sur de América, los principales aportes han sido efectuados por los arqueólogos (Hammond & Zubimendi, 2015). El estudio propiamente histórico ha podido avanzar, sobre todo para el siglo xx y el tramo final del xix (Diegues, 2002; Mateo, 2006; Aguirre, Díaz Araya & Mondaca, 2014; García, 2014). En cambio, la etapa previa ha sido escasamente estudiada hasta ahora.

Paradójicamente, se conoce más de la pesca artesanal de la prehistoria que de los siglos xvii-xix. Ello puede explicarse debido a la abundancia de fuentes arqueológicas y la escasez de fuentes históricas (documentos escritos), porque los pescadores carecían de habilidades lectoescritoras, tal como declararon en los diversos juicios

revisados en la presente investigación2. Éste es el motivo por el cual ha sido muy difícil reconstruir la historia de los pescadores artesanales (Couyoumdjian, 2009).

En el caso de Chile, los trabajos más cercanos al tema son los aportes de Ramón y Larraín (1982), Salazar (1985) y Couyoumdjian (2009). El trabajo de Ramón y Larraín se centra en el abasto de la ciudad de Santiago, tanto de pescados de agua

dulce (lagunas de Aculeo y Pudahuel), que se consumían frescos, como de mar (caletas de Con Con y Santo Domingo), que al requerir

dos o tres jornadas de transporte sólo se comercializaban deshidratados, salados o salpresos. El suministro de

pescado alcanzó suficiente relevancia para generar normas y reglamentos por parte del Cabildo y

la Real Audiencia.

Por su parte, Salazar detecta la presencia de caletas ocupadas por chozas de

pescadores en Valparaíso, Concepción y en el borde costero del litoral, entre los ríos Maipo y Rapel. Por lo general, los pescadores se caracterizaban por su

pobreza y marginalidad. El autor detecta también cierta tensión de estos pescadores con las haciendas colindantes, que comenzaron a presionar

para despojarlos de sus tierras en la década de 1840 (Salazar, 1985: 55, 63, 68, 125). Otras investigaciones mencionan

que los pescadores de los bordes costeros de Con Con y Santo Domingo tuvieron

conflictos con los propietarios de haciendas cercanas (Ramón & Larraín, 1982: 140-146). De modo que las tensiones entre los pescadores artesanales y

los hacendados fueron algo generalizado en el siglo xix. Pero no hay aún estudios profundos sobre el tema, y ese es el vacío que busca subsanar el presente trabajo.

En lo que respecta al contexto chileno, terminadas las guerras de independencia

el Estado se consolidó relativamente pronto. Se delineó un sistema político centralizado y fuerte a partir de la Constitución de 1833. Además, en la esfera económica se daba el avance del capitalismo y la inserción del país en el sistema económico internacional como país exportador de materias primas, orientación que se confirmó definitivamente en la década de 1840 (Contreras & Cavieres, 2005: 203-205).

Los hacendados exportadores se sentían cada vez más firmes en el centro del escenario político, y comenzaron a hacer sentir su influencia para modificar las leyes en su

beneficio. Esta tendencia ha sido detectada por una rama de la historiografía chilena, la historia social. Sus principales representantes son Gabriel

Salazar (1985) y Leonardo León Solís (2011). De acuerdo a estos autores, la revolución fue cooptada por un grupo patricio interesado en consolidar el poder de las

grandes haciendas sobre el bajo pueblo. Sostienen que ante el derrumbe del

Imperio español, las élites acentuaron su poder y despojaron a los sectores populares de sus recursos.

Ambos autores se han focalizado en el análisis de otros actores sociales, sobre todo los labradores, pulperos, pequeños comerciantes y artesanos.

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la resistencia e insurgencia del

grupo de pescadores de la Boca del Rapel, quienes compartían una cultura plebeya particular, y se rebelaron para defender la economía moral de la multitud, entendida como una visión tradicional de las funciones económicas propias de los distintos sectores dentro de la comunidad, estrechamente ligada a la noción de bien común (Thompson, 1971: 216), que se vio amenazada por los avances del liberalismo y

el ascenso del capitalismo en el país; y confrontarlos con los mecanismos a los que recurrieron los hacendados, para

disciplinarlos o expulsarlos y así romper las trabas que dificultaban la explotación de la hacienda.

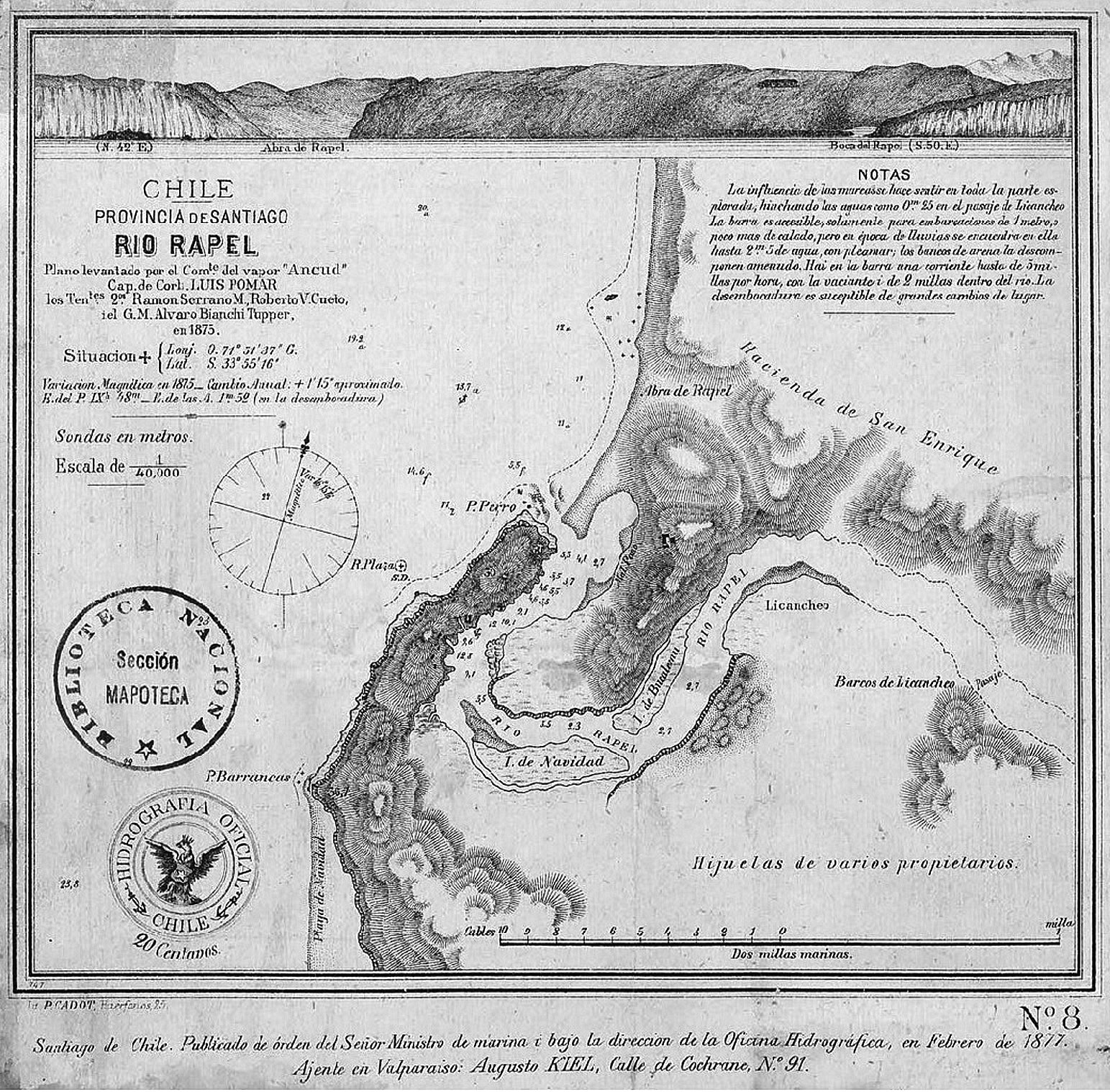

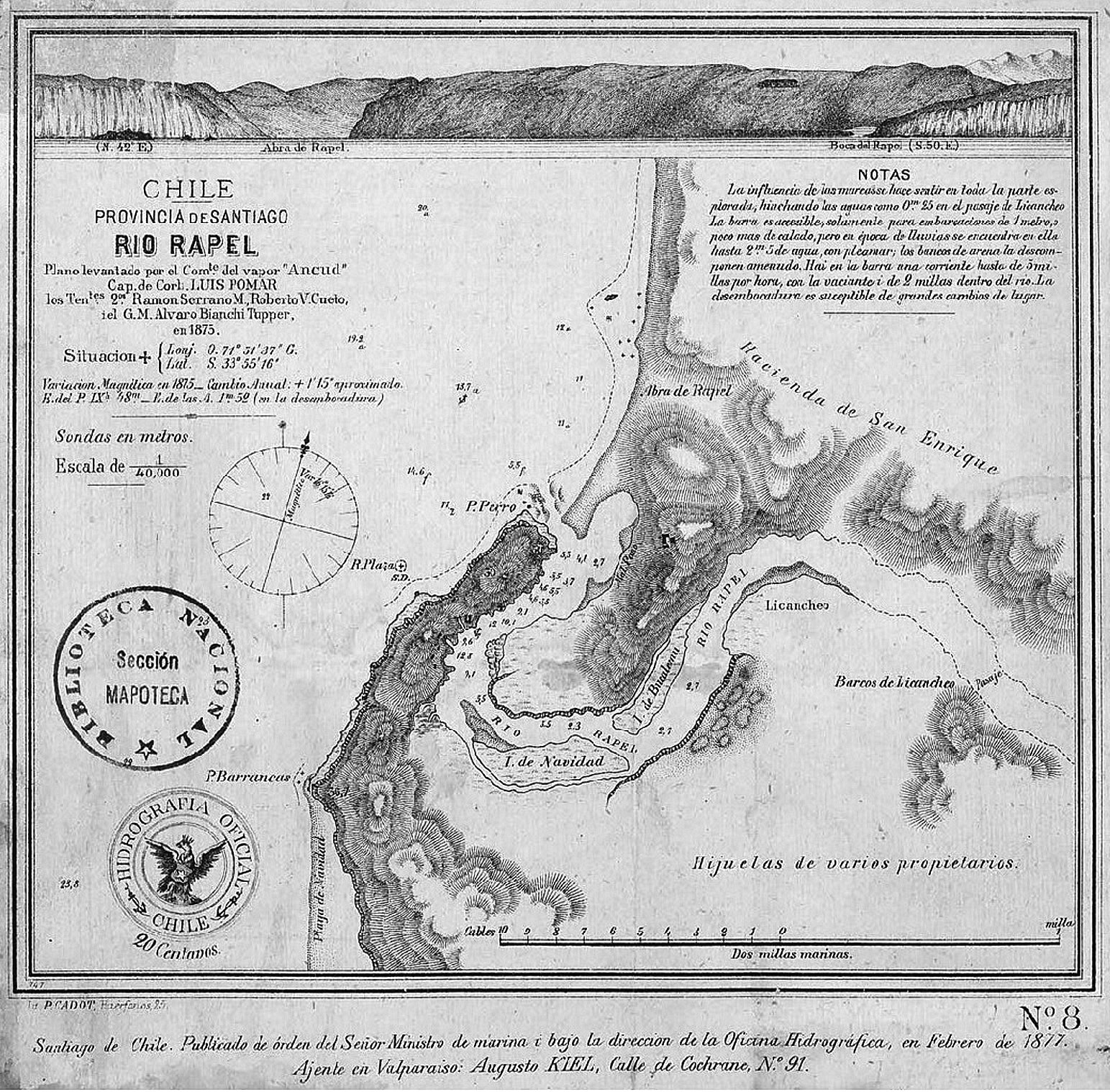

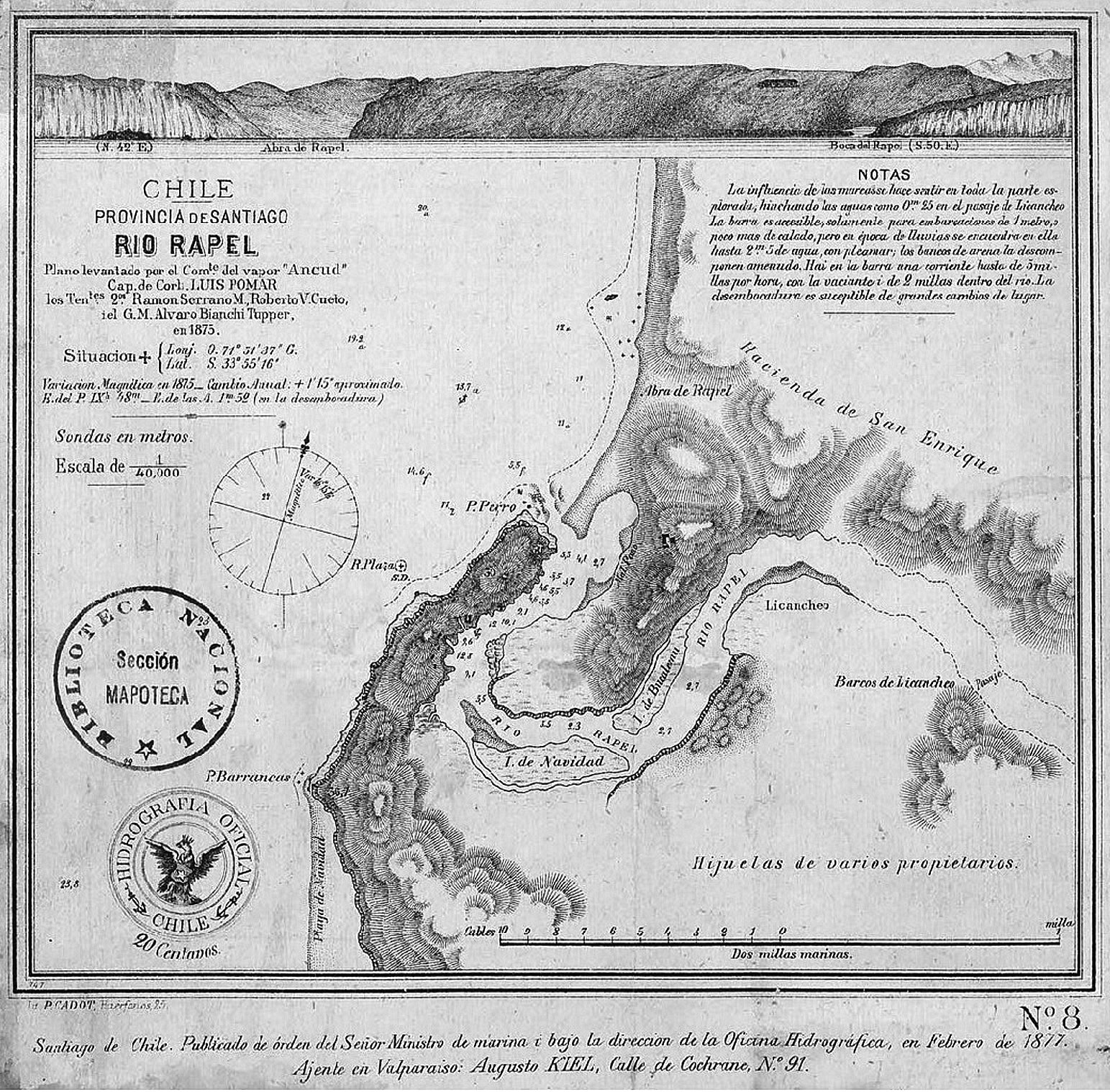

3. La boca del río Rapel y los pescadores artesanales

La boca del río Rapel era una zona particularmente atractiva para los pescadores artesanales.

La confluencia de las aguas de mar y de río generaba condiciones adecuadas para obtener pescados y mariscos. La zona era

llamada también la laguna, porque se formaba una ensenada relativamente calma, lo cual contrastaba con

las normalmente agitadas aguas de las costas del Pacífico. En este lugar de reparo, los pescadores decidieron establecer sus

viviendas, cultivar acotados espacios de tierra y practicar su oficio. El

siguiente mapa muestra la geografía de la zona en disputa3.

El papel de los pescadores artesanales fue muy valorado durante el período colonial como proveedores de alimento para las grandes ciudades, sobre todo

en tiempos penitenciales de cuaresma y adviento. La influencia de la Iglesia se

hacía sentir en los usos y costumbres de la época, tanto en la alimentación como en la vida sexual de los habitantes, quienes incluso en las relaciones

ilegítimas respetaban el calendario litúrgico y la abstinencia (Mateo, 1996: 27). Los días de ayuno y de guardar no se consumía carne vacuna (Garavaglia, 1994: 64), por lo que era necesario asegurar el

abastecimiento de pescado. Estas costumbres alentaron a la Corona a establecer

normas en favor del oficio de los pescadores artesanales: ellos eran

funcionales al estilo de vida establecido por la Iglesia y garantizado por el

rey católico. En efecto, la IV Partida de Alfonso el Sabio, título 28, ley IV, señalaba que las riberas de los ríos eran de uso comunal (Díaz de Montalvo, 1491: 464-465).

MAPA 1

Boca del río Rapel

Fuente: Archivo Nacional de Santiago, Mapoteca.

Establecida originalmente en la península Ibérica, esta norma se trasladó después a las colonias. Como resultado, se estableció una garantía para los pescadores artesanales que se mantuvo en vigencia durante más de tres siglos. Los privilegios de los pescadores artesanales eran comparables

con los de arrieros y troperos. Estaban exceptuados de las prorratas y en

general de los cargos anexos a la milicia. Las autoridades españolas en América contribuyeron a fortalecer la posición de los pescadores artesanales. En Chile, el gobernador Juan de Balmaceda

elaboró un bando específico para proteger a este grupo.

En efecto, en el invierno de 1769, la ciudad de Santiago sufrió carestía de pescado y marisco. En este contexto, el capitán general detectó que el problema se hallaba en las trabas que imponían a los pescadores los hacendados que tenían predios rústicos contiguos a los puertos y ríos públicos. Para eliminar estos obstáculos, el gobernador estableció que dichos hacendados no podrían impedir ni dificultar el acceso a los puertos ni ríos públicos. Esto implicaba que tampoco podrían cobrar por el tránsito4. Con esta decisión, el Imperio español completaba el conjunto de garantías especiales para los pescadores artesanales. Por lo tanto, el corpus jurídico hispánico les aseguraba no solo el acceso a los bordes costeros para obtener los

frutos de mar, sino también los derechos de libre circulación a través de las haciendas para llevarlos a los mercados.

En 1807, se mantenía esta tradición en Chile, como lo evidencia el decreto del gobernador Luis Muñoz de Guzmán, que señalaba además que los pescadores podían fabricar sus habitaciones a 82 metros de distancia desde la más alta marea5.

Después de la independencia, el gobierno republicano actualizó estos criterios a través de normas específicas. Concretamente, el Reglamento del 26 de septiembre de 1819, promulgado por

el director supremo, Bernardo O’Higgins6, dedicaba varios artículos a garantizar esos mismos derechos. La norma legal les otorgaba derechos al

territorio de 80 varas (65,6 metros) de playa, desde la marea alta. Dentro de

ese espacio, se garantizaba el derecho a levantar sus viviendas y cultivar la

tierra. Además, la norma prohibía a los hacendados el uso de esos espacios para asentar allí a sus arrendatarios. También se otorgaban privilegios a los pescadores y sus peones, pues, dada la

relevancia pública de su oficio, quedaban excluidos de eventuales reclutas. Asimismo, el

reglamento establecía la figura del juez de playa como autoridad de aplicación, encargado de asegurar el cumplimiento de la norma en las riberas.

La decisión del gobierno patriota se encuadraba dentro de la tradición española, en el sentido de asegurar los derechos de los pescadores artesanales a

asentarse en el borde costero, construir allí sus viviendas, cultivar la tierra, practicar su oficio, obtener los frutos de

mar y llevarlos a los mercados. Para los padres fundadores de la patria, los

pescadores artesanales tenían un papel importante que cumplir en la naciente república.

Las leyes del rey Alfonso el Sabio y el Reglamento del libertador Bernardo O’Higgins consolidaron la seguridad jurídica que los pescadores artesanales requerían para practicar su oficio. Estas condiciones permitían que los pescadores complementaran la pesca con la agricultura y la ganadería, estrategia clásica de los pescadores artesanales para enfrentar la incertidumbre intrínseca de la actividad pesquera (Acheston, 1981: 291).

Amparados por estos derechos, y en medio de la inestabilidad que trajeron las

guerras por la independencia y el exilio de los propietarios de la hacienda,

los pescadores artesanales afirmaron su presencia en el borde costero de la

Boca del Rapel, como así también en los meandros de la desembocadura, en la zona conocida como la laguna. Se produjo una tendencia a consolidar los precarios asentamientos en todo ese

espacio. Para entonces, el juez de playa realizó un informe en el cual señalaba la coexistencia de grupos muy diversos, incluidos algunos pescadores

artesanales de tradición y disciplina en el oficio, junto con inquilinos expulsados de la hacienda y advenedizos que so pretexto de pescadores se han asilado en aquellas riveras7.

En efecto, hacia el primer tercio del siglo xix, había 18 habitantes permanentes con posesiones en la laguna y 65 en el borde costero8. Cada uno de ellos estaba acompañado por su familia y tenía entre 50 y 100 animales y sembradíos. En la temporada de pesca, los pescadores podían llegar a 8009. Para entonces, la alternativa de dedicarse a la pesca era atractiva para los

sujetos que carecían de vínculos formales de trabajo. Si se considera el contexto de crisis y movilización de recursos ocasionada por las convulsiones de la independencia, se entiende

que algunas personas hayan recurrido al trabajo independiente como medio de

subsistencia, aun con el costo de tener que adoptar un nuevo modo de vida.

Un documento de 1868 dejó registrada la forma de vida de los pescadores según sus contemporáneos. Allí cinco testigos señalaron que los animales que poseían los pescadores eran el principal recurso para el expendio del pescado10, lo que permite entender que miembros de la comunidad de pescadores se hacían cargo de la distribución del producto, junto con los arrieros11. Para trasladar el pescado, lo enchiguaban en chiguas o canastos confeccionados por ellos mismos con paja que compraban en la

hacienda12.

El principal camino que usaban era el de Las Canchillas, que en partes se

llamaba el Agua Fría. En él los pescadores llegaban hasta las Casas del Colegio, punto desde donde

llevaban el pescado a Santiago13, o lo intercambiaban con otros lugareños, que luego lo distribuían14. Cabe destacar que las crecidas estacionales del río Maipo, el cual era necesario cruzar para llegar a la capital, dificultaban el

tráfico durante gran parte del año15.

El segundo elemento interesante que cabe destacar del documento citado es que

uno de los testigos afirmó que los sembradíos eran el principal medio de subsistencia16 de los pescadores. Los pescadores necesitaban de los sembradíos, porque la pesca era una actividad con altos grados de incertidumbre y de

estacionalidad, que necesitaba de actividades complementarias, al igual que se

ha detectado para otras comunidades pesqueras en el mundo (Acheston, 1981:

291).

En lo relativo al aspecto cultural, los pescadores artesanales presentaban una

cultura plebeya distinta a la de los hacendados. En la década de 1830 desde la hacienda se quejan de que los pescadores son gente viciosa17. Esto implica que eran personas que no seguían los mismos parámetros de disciplina que la élite.

Además, también se diferenciaban de otros grupos subalternos. En la década de 1840, los representantes de la hacienda se quejaron del descaro de los pescadores y su audacia18. Estas cualidades demuestran que los pescadores actuaban con cierta autonomía, lo que los diferenciaba de otros grupos subalternos, como los peones o

inquilinos. Dado que no tenían relaciones directas de dependencia con los hacendados, se entiende que

tuvieran una actitud distinta. Esta característica en los pescadores también ha sido detectada para otros grupos de pescadores en el mundo (Acheston,

1981).

Otros términos que usaron los representantes de la hacienda para justificar la expulsión de los pescadores fueron su poca respetabilidad y sus embriagueces. El tema del recurso a la bebida dentro de los grupos subalternos en el

contexto de la transición al capitalismo ha sido estudiado por Medick (1987) en el caso del Reino Unido.

Escapa a los objetivos del presente trabajo profundizar al respecto, pero se

entiende como un aspecto más dentro la falta de disciplina de los pescadores. Además, cabe destacar que cuando los representantes de la hacienda quisieron

desacreditar a José Cordero por pendenciero, ebrio y jugador19, los testigos admitieron que tomaba, pero afirmaron que no les constaba que

fuera ebrio. Esto demuestra que el grado de tolerancia con el consumo de

alcohol era mayor dentro del grupo subalterno.

En lo que respecta a las acusaciones de ser pendencieros y en particular a José Cordero por portar armas20, se observa que se trataba de un grupo que tendía a resolver sus problemas por mano propia. Pero esto se hacía sólo entre pares. Es llamativo que en los 110 años en que se ha seguido la disputa por el borde costero, los pescadores fueron

amenazados con armas, sufrieron incendios y torturas, y no hay ningún registro de ataque violento contra el casco de la hacienda ni contra los

implicados en el conflicto. A pesar de que la asimetría material fuera abrumadora, los pescadores podrían haber recurrido a una estrategia de tipo guerrillero pero no lo hicieron.

Confiaron en la instancia judicial.

Esto es aún más llamativo al considerar que los pescadores carecían de habilidades lectoescritoras21. Los 28 pescadores que dieron poder a Juan José Cordero para que los defendiera en el pleito con la hacienda Bucalemu en 1848

necesitaron que un tercero firmara por ellos por no saber firmar. Luego, en 1872, Cristóbal Vera, pescador que tenía mandato general para defender los derechos de los pescadores contra la

hacienda, también necesitó un testigo que firmara por él por la misma razón22.

El recurso a las autoridades judiciales puede explicarse en la medida en que

existían antecedentes de protección especial y efectiva concedida al grupo por parte de las autoridades españolas en la época colonial, y a que la justicia que tenían sus reclamos dentro del consenso popular les daba confianza acerca de la

victoria de su causa.

Los pescadores se defendían cuando notaban que su economía moral se veía amenazada. Es decir, cuando los representantes de la hacienda querían imponer algunas prácticas que ellos consideraban ilegítimas, como cobrar impuestos por atravesar la hacienda, o impedirles llevar a

cabo actividades que se habían legitimado con el tiempo, como el derecho a tener sembradíos o animales para complementar la pesca, u ocupar los 65,6 metros de tierra

desde la costa, costumbre que tenía raíces medievales en el Imperio

español.

En lo que respecta a la cultura material, los pescadores artesanales de la Boca

de Rapel usaron ranchos de paja como vivienda, redes para pescar, balsas de

cuero de lobo para internarse en el agua23. Entre los tipos de redes, destacan el chinchorro, el trasmallo y las redes

caladoras24. Estos instrumentos coinciden con los usados en España en la época, tal como señala el Diccionario Histórico de los Artes de la Pesca (Sañez Reguar, 1795).

Las balsas hechas con piel de lobo marino estaban muy difundidas en Chile; se

las usaba tanto en el norte como en el centro y el sur, mucho antes del gran

auge de la caza de lobos impulsada por norteamericanos e ingleses a fines del

siglo xviii (Mayorga, 2017). De hecho, en ese tiempo los caudalosos ríos del valle Central, como el Mataquito, el Maule y el Loncomilla, se cruzaban

en balsas de piel de lobo. Los pescadores artesanales del Rapel usaban,

precisamente, estas balsas para llevar adelante sus faenas25.

A partir de los registros de la cultura material de los pescadores, se puede

observar que era un grupo de gran fragilidad, que tenía fuertes lazos de dependencia con la hacienda Bucalemu, ya que necesitaban sus

ventas de paja y leña26 para construir sus habitaciones y las chiguas. Precisaban los pastizales para el alimento del ganado, y requerían permiso de los hacendados para cruzar el territorio y comercializar el

pescado. Esta relación fue conflictiva, tal como lo detectó Salazar. En efecto, de acuerdo a este autor, en el primer tercio del siglo xix, las grandes haciendas pusieron en marcha una nueva tendencia: ocupar las tierras costinas que se asignaban a los pescadores-labradores (Salazar, 1985: 125). Pero antes de avanzar en los pleitos, conviene presentar

el perfil de aquella propiedad.

4. La hacienda Bucalemu y su significado económico, social y político

Junto a la boca del Rapel, se alzaba una clásica hacienda latinoamericana, centro de poder económico, político y social de aquella época. En efecto, la hacienda Bucalemu fue un polo de referencia del poder

regional en Chile desde comienzos del siglo xvii hasta la actualidad. Entre sus propietarios figuran las más altas figuras del poder político nacional, incluidos los presidentes José Manuel Balmaceda y Claudio Vicuña. Tras la reforma agraria, parte de la hacienda con su casona pasó a manos del ejército de Chile en 1978, (Vicuña Salas, 2012). Actualmente es administrada por las Fuerzas Armadas, y tras

algunos intentos de abrirla al turismo, se encuentra cerrada al público.

Los orígenes de la hacienda Bucalemu se remontan a la donación de tierras a los jesuitas por parte del capitán Sebastián García Carreto y Chumacera en 1616. La idea original era levantar allí un centro de actividades religiosas y de capacitación de los novicios (Barros, 1872: 19-20). En 1629 este asentamiento ya figuraba

dentro de la red de capillas y polos de actividad organizados por los jesuitas

en Chile27. La hacienda comprendía ocho leguas de este a oeste y cuatro de norte a sur de excelentes tierras; la

superficie total se estimaba en 26.000 cuadras. Además, la propiedad aprovechaba la sal de la laguna cuando ésta se secaba. En el inventario realizado tras la expulsión de la Compañía, se consigna un montón de sal en un cuarto de más de 20 fanegas28. Los jesuitas incrementaron la riqueza y, hacia 1730, ya se consideraba que

Bucalemu era una de las más ricas haciendas de Chile (Bravo, 1985: 56-58).

La hacienda Bucalemu creció notablemente en los siglos xvii y xviii. Los padres de la Compañía aprovecharon estas fértiles tierras para poner en marcha un polo productivo, dedicado

fundamentalmente a la producción ganadera. En 1767 la hacienda Bucalemu representaba el 19% y el 22%

respectivamente del total de la producción ganadera jesuita en Chile (Bravo, 1985: 134). Después de la expulsión de la Compañía de Jesús, la hacienda fue tasada en 73.618 dólares, lo cual la posicionaba entre las más ricas de Chile29.

La mano de obra estaba centrada en esclavos afroamericanos, los cuales subieron

de 15, en 1616, a 186, en 1716, y 322, en 1767. En ese momento, la totalidad de

los esclavos que los jesuitas tenían en Chile ascendía a 1.090; por lo tanto, la hacienda Bucalemu representaba el 29% del total

(Bravo, 1985: 131). Para controlar a los esclavos, las haciendas usaban

normalmente instrumentos de maltrato, como grillos, cepos, tobilleras y bragas

de fierro. Algunas tenían también cárceles privadas donde se encerraba a los esclavos rebeldes.

El legado de la hacienda Bucalemu fue la representación de un polo de riqueza, centrada sobre todo en la ganadería, y en un símbolo del esclavismo en América Latina. En estos dos aspectos, la herencia de la administración jesuita proyectaba una imagen de poder y riqueza, en un contexto de relaciones

asimétricas de poder y explotación de mano de obra esclava. Llama la atención que, a pesar de tener una gran línea de borde costero, no se menciona en ningún caso que la Compañía aprovechara los recursos hidrobiológicos.

Después de la expulsión de los jesuitas, el gobierno colonial arrendó la hacienda Bucalemu durante una década, al cabo de la cual, la remató. En 1778 pasó a propiedad de la familia Balmaceda (Ramírez Morales, 1990: 196) y en 1865 fue vendida a Claudio Vicuña (Balmaceda, 1969: 226). En este sentido, cabe destacar el lazo de los

propietarios de la hacienda Bucalemu con el poder político. En la restringida vida política latinoamericana del siglo xix, los espacios de poder estaban reservados a los representantes del poder económico; y la hacienda Bucalemu sirvió como plataforma sociocultural para proyectar a varios de sus propietarios hacia

las más altas magistraturas del Estado: Manuel José Balmaceda (1803-1869) fue parlamentario durante doce años; su hijo José Manuel (1840-1891) fue legislador, diplomático y presidente de Chile; finalmente Claudio Vicuña (1833-1907) fue parlamentario durante más de veinte años, y también fue electo presidente de la República (Amunátegui, 1903: 256-261). Los tres personajes fueron dueños de la hacienda Bucalemu y ocuparon las más altas magistraturas del país, en un contexto donde el Estado aún era controlado principalmente por las élites que apoyaban su poder económico en las haciendas (Aljovín de Losada & Araya, 2005: 133).

A la acción directa de los propietarios de Bucalemu en los cargos de poder, hay que sumar

la influencia indirecta, mediante los profesionales que contrataban a su

servicio, con lo que la influencia se extendía. Ello se puede visualizar en el caso de los Egaña. En efecto, en la década de 1830 la hacienda Bucalemu contrató los servicios como abogado de Juan María Egaña30, quien representó a la propiedad en varios pleitos. Su hermano Mariano Egaña fue autor del proyecto de Código Civil de 1840, que sentaría el antecedente de la reducción del espacio público destinado a la pesca (Guzmán, 1978: 153).

5. Los intereses de los hacendados y su influencia en las nuevas leyes

Como se ha señalado, hasta el primer tercio del siglo xix se mantuvo vigente la tradición española de asegurar los derechos de los pescadores artesanales en el borde costero.

Allí, el Estado les garantizaba la posibilidad de asentar sus viviendas, realizar

pequeños cultivos, criar algunos animales, mover y reparar sus barcas, redes y demás herramientas de trabajo.

Con el Reglamento de 1819, tal como se ha señalado anteriormente, los 82 metros de tierra fueron reducidos a 65,6 metros,

disposición que posibilitaba a los pescadores mantener sus actividades tradicionales. Pero

con la consolidación del Estado, el marco jurídico comenzó a variar, para adecuarse a las nuevas condiciones.

El instrumento jurídico esencial que marcó la nueva situación fue el proyecto de Código Civil de 1840, el cual reducía en su título IV el espacio público del borde costero de 65,6 metros a 5,7 metros. En la tradición jurídica chilena se atribuye la autoría del proyecto de Código Civil a Mariano Egaña (Guzmán, 1978). Además, una vez ingresado al Congreso, el 31 de agosto de 1840, el Senado de la República encargó al mismo Mariano Egaña, en su carácter de senador, integrar la comisión encargada de emitir dictamen, junto al también senador Andrés Bello (Coob, 1883: 15). De esta manera se consolidó la influencia de Egaña sobre la discusión del Código Civil que sería aprobado finalmente en 1855.

Este código significó una ruptura radical con la tradición española tácita de reservar una porción suficiente de tierras en las costas para que los pescadores pudieran ejercer

su industria y complementarla con otras actividades agropecuarias a fin de

sortear la incertidumbre propia de la pesca. El espacio público se reducía drásticamente. Ello implicaba una privatización del 90% del espacio público de la playa. Este antecedente contribuyó a nutrir los debates posteriores, que inspiraron el proyecto de Código Civil de Andrés Bello (1853), el cual fue definitivamente sancionado por el Congreso en 1855.

Este cuerpo legal establecía en los artículos 612 y 613 que los pescadores podían hacer uso de las playas del mar hasta la distancia de 8 metros de la playa.

A través de estas normas, se consumó la reducción del espacio público del borde costero de 65,6 a 8 metros. Ello implicaba una leve mejora con

respecto al proyecto de Egaña (que sólo dejaba 5,7 metros a los pescadores). Pero en líneas generales, implicaba el despojo de sus medios de vida complementarios. La

sanción del Código Civil, por parte del Congreso, fue la culminación de un proceso de modernización estatal y adaptación formal al capitalismo muy perjudicial para los pescadores artesanales; es

decir, para un grupo subalterno que no tuvo la posibilidad de participar en la

discusión sobre el modelo de país que se pretendía formar. Se constituía, así, un nuevo escenario para la disputa entre hacendados y pescadores por el

control del borde costero.

6. Lucha por la tierra en la boca del Rapel

A partir de los registros obtenidos en los 18 documentos provenientes de 4

fondos distintos del Archivo Nacional de Chile (Judiciales de Rancagua,

Judiciales de Santiago, Judiciales de San Fernando y Capitanía General), se puede seguir la disputa entre los pescadores y los hacendados de

Bucalemu entre 1769 y 1877. El enfrentamiento entre el poder de los

terratenientes y los pescadores, que por generaciones defendieron su derecho a

extraer riquezas del mar y sus alrededores, tuvo avances y retrocesos, así como momentos de álgida violencia.

Si se observa el largo plazo, se pueden establecer dos grandes ciclos. El

primero se extiende desde 1769 hasta 1835 y marca el auge de los pescadores

artesanales, que llegaron a reunir 800 personas, con unos 80 habitantes

permanentes que poseían hasta 100 animales cada uno, además de sus barcas y redes. El segundo ciclo comprende desde 1835 hasta 1877 y

muestra la declinación de los pescadores artesanales hasta su expulsión. Este periodo coincide con el proceso que han detectado Salazar (1985) y León (2011), en el sentido del avance de las élites socioeconómicas sobre los recursos del bajo pueblo chileno.

No se cuenta con registros sobre la relación entre los pescadores artesanales y los jesuitas. Al parecer, durante la

administración de la Compañía de Jesús no se registraron mayores conflictos con los pescadores. La situación cambió a partir de la expulsión de los jesuitas y sobre todo con la privatización de la hacienda. Los nuevos administradores procuraron incrementar el lucro de

la propiedad, en detrimento de los intereses de los pescadores.

El primer conflicto se registró en 1769 y tuvo tres aspectos: los administradores de la hacienda pretendían cobrar a los pescadores por el asentamiento de sus viviendas en el borde

costero, pretendían lucrarse por permisos para pescar y exigieron derechos de tránsito para trasladar los pescados al mercado a través de las tierras de Bucalemu. Los pescadores decidieron acudir a la justicia. El

entonces gobernador de Chile, Juan Balmaceda, atendiendo a la importancia de asegurar el abasto de pescado a la ciudad resolvió mandar a los hacendados que no pusieran obstáculos a los pescadores31.

La privatización de la hacienda Bucalemu no modificó la situación de los pescadores artesanales en el corto plazo. En efecto, en 1778 la

propiedad fue rematada y quedó en poder de Pedro Fernández Balmaceda, familiar del mencionado gobernador, quien la controló hasta su muerte (1808). Durante sus treinta años de gestión, Balmaceda respetó la tradición española de asegurar derechos a los pescadores artesanales.

Hacia 1809 el traspaso de la propiedad de la hacienda generó tensión entre los pescadores y los nuevos administradores. Esto llevó al gobernador García Carrasco a enviar un oficio al subdelegado del partido de Rancagua. Allí le instaba a hacer respetar a la hacienda Bucalemu los derechos de los

pescadores y la posesión que hasta entonces habían tenido de la tierra de 82 metros de distancia de la más alta marea32.

Durante el periodo de guerras por la independencia la familia Balmaceda tuvo que

exiliarse, por lo que disminuyó el control efectivo de los propietarios de la hacienda. En las dos décadas siguientes la zona se convirtió en un próspero polo de producción a pequeña escala. Como se ha señalado, hacia 1835 vivían allí unos 80 pescadores, entre el borde costero y la orilla de la laguna33.

En la década de 1830, se reorganizó la administración de la hacienda, con la incorporación del influyente abogado Juan María Egaña. Éste inició una demanda ante la justicia, para solicitar la expulsión de los asentamientos en la laguna. La hacienda fundó su pedido en una serie de abusos, como subarrendamiento, ocupación de territorios no habilitados y el robo de ganado. Como resultado de su

demanda, Egaña logró una orden de expulsión, conforme a la cual el 21 de noviembre de 1836 se notificó a los pescadores de la «laguna» que debían abandonar sus tierras. Ellos se resistieron y el subdelegado junto con

cincuenta hombres armados llegaron a la laguna y prendieron fuego a los ranchos

que servían de vivienda34. El juez de playa intervino y se les concedió la posibilidad de permanecer en el lugar habitando ramadas provisionales hasta

el tiempo de la cosecha de sus sembradíos35.

Ante ello, los pescadores iniciaron un juicio por restitución de tierras y su argumentación fue aceptada por la justicia. En diciembre de 1838 se ordenó la restitución de las playas a los pescadores36. La propietaria de la hacienda Bucalemu apeló la medida pero sin éxito37. Los pescadores lograron permanecer en las riveras de la laguna.

La convivencia entre los pescadores y la hacienda tuvo una etapa de relativa

armonía en el primer lustro de 1840. Incluso llegaron a un acuerdo con el nuevo

propietario de Bucalemu, Manuel Balmaceda, por el cual arrendaron terrenos para

ampliar sus labranzas y disponer de talajes para sus cabalgaduras. En este

renovado marco de armonía

Balmaceda les vendía leña, mimbres y pajas para sus ranchos y hacer las chiguas. En 1844 se nombró al pescador Juan José Cordero como inspector de pescadores38.

Un nuevo ciclo de tensión comenzó en 1847 cuando la administración de Bucalemu quedó en manos de Valentín Fernández Beltrán. Entre otras medidas, Fernández Beltrán comenzó a perseguir el ganado de los pescadores. Ante los reclamos de Cordero por los

atropellos a la economía moral de los pescadores, el administrador mandó relevarlo de su cargo39 y lo expulsó de la hacienda, donde el pescador habitaba desde hacía veinte años, tenía 10 ranchos de paja y cultivos de trigo.

Además, Fernández Beltrán mandó quemar sus habitaciones y útiles de pesca, y ante su resistencia lo secuestró: lo encerró en la cárcel privada de la hacienda, inmovilizado con el cepo, tal como se hacía con los antiguos esclavos. Cuando el pescador logró escapar, recurrió a la justicia. Sostuvo que los administradores de la hacienda estaban

intentando expulsar a los pescadores, como siempre habían querido, y por ello solicitaba la protección de la justicia40. En el juicio Fernández Beltrán sostuvo que Cordero perjudicaba la buena inteligencia que debía reinar entre el gremio de pescadores y el propietario de la hacienda.

El conflicto se resolvió en 1849, con la intervención de la Intendencia de Santiago. Su titular, Juan Manuel Egaña, conocía la situación de sus tiempos de abogado al servicio de la hacienda Bucalemu. Tras considerar

los antecedentes, el juez falló en favor de sus antiguos patrones. Concretamente, ordenó la reducción de los terrenos aptos para asentamientos de pescadores41. Excluyó de este grupo varios sitios: sólo se podía practicar el oficio en tres caletas. Paralelamente, para debilitar al grupo

asentado en el borde costero, resolvió que sólo tenían derecho a ser considerados pescadores aquellos que tuvieran los aperos

necesarios del oficio, es decir, lanchas, canoas o balsas, redes y chichorros42. En lo que respecta a Cordero, probado el secuestro, se condenó a la hacienda a pagarle una indemnización de 600 dólares en 1852, pero no se le permitió volver a ser inspector.

La bisagra decisiva de esta historia se produjo en la década de 1850, con dos escenarios paralelos: los bordes costeros del Rapel y los

salones del Congreso de la República. En Santiago, el Parlamento trató y aprobó el nuevo Código Civil (1857) por el cual se redujeron drásticamente los derechos de los pescadores al borde costero. Mientras tanto, se

produjo el final del ciclo de Juan José Cordero, quien fue reemplazado por Julián Cordero, primero, y Cristóbal Vera, después.

Un nuevo episodio en la disputa por el borde costero se produjo dentro del nuevo

marco regulatorio. El Código Civil de 1857 y el Reglamento de 1863 modificaron radicalmente las

relaciones de fuerza entre los hacendados y los pescadores artesanales. La

hacienda logró que ese mismo año se impartiera la orden de expulsión de sus vecinos.

Los pescadores volvieron a acudir a la justicia en busca de apoyo. En su

defensa, alegaron que tenían derechos adquiridos debido a su antigua presencia en esos terrenos, los

cuales no podían ser anulados por las nuevas leyes, ya que éstas no podían tener efectos retroactivos. Después de un largo pleito, los pescadores obtuvieron el Supremo Decreto del 29 de

noviembre de 1867. Éste mandó restituir a los pescadores en el goce que tenían de las tierras, en el modo y forma en que se ejercía dicho uso43. El subdelegado procedió a dar cumplimiento y devolver los terrenos a los pescadores artesanales. Entre

el 6 y el 9 de mayo de 1868 completó el procedimiento y restituyó las posesiones. Todas fueron entregadas al apoderado general de los pescadores,

Cristóbal Vera44. En total 47 familias de pescadores recuperaron las parcelas para sus viviendas

y la práctica de su oficio. La historia del conflicto parecía terminar en forma relativamente armónica.

Pero los administradores de la hacienda no respetaron las disposiciones y

recurrieron nuevamente a la fuerza. Díez días después del retorno de los pescadores, se presentaron ante ellos 50 hombres armados y

a caballo. Para evitar la toma de posesión de las riveras, destruyeron las construcciones que ya estaban en marcha45. Por tercera vez, el poder hacendal, con grupos parapoliciales, procedía a destruir e incendiar las viviendas de las familias pobres de los pescadores

artesanales. Se consolidaba así una tendencia.

Desorientados ante la prepotente actitud de los hacendados, los pescadores

volvieron a recurrir a la justicia con una petición de protección, para que se respetara la orden de restitución. Cristóbal Vera presentó una demanda contra el administrador de la hacienda por prender fuego a las

casas construidas en terreno asignado por la autoridad. Los abogados de la

hacienda respondieron que no eran casas, sino montones de paja, y exigieron que

la víctima probara su denuncia con testigos, sabiendo que los costos del viaje la

desalentarían. La estrategia dio resultado y ante la imposibilidad de financiar los

traslados de los testigos, Cristóbal Vera tuvo que resignarse. La demanda fue archivada46.

Alentado por este éxito, el poder hacendal fue por más. Decidieron solicitar que se aplicara la reducción del borde costero destinado a las tareas propias de la pesca, tal como se había estipulado en el Código Civil47. La cuestión entonces fue quién conservaría los derechos de propiedad sobre los terrenos que habían ocupado los pescadores y ahora quedaban excluidos de su uso. El Estado podía sacar esa propiedad a remate, o bien reconocer definitivamente los derechos de

los pescadores artesanales y escriturarles esas tierras en propiedad. Sin

embargo, el objetivo de la hacienda era anexarse esas tierras, sin pagar al

Estado (remate) e ignorando los derechos de los pescadores. Éste fue el motivo del último pleito por el borde costero del Rapel, el cual se prolongó durante una década (1868-1877)48.

La inestabilidad ocasionada por los continuos enfrentamientos con la hacienda,

sumada a la imposibilidad de llevar adelante actividades productivas

complementarias a la pesca, había llevado a varios pescadores a abandonar su comunidad y trasladarse a Santiago

en busca de empleo. Incluso Cristóbal Vera se radicó en la capital para trabajar en el mercado de abastos49. Fue reemplazado como líder por Juan Crisóstomo Raposo en 1872.

Los pescadores basaron su defensa en dos argumentos principales: el carácter no retroactivo del Código Civil de 1857 y los derechos adquiridos por prescripción, dado que habían ocupado los 65,6 metros contiguos a las playas del mar durante muchos años, por lo menos desde 1830. Por su parte la hacienda construyó su estrategia en torno a las interrupciones que había sufrido el asentamiento de los pescadores: se había quebrado el principio de ocupación permanente como fuente de derecho sobre las tierras.

En 1871 el Tribunal resolvió que los pescadores tendrían derecho sólo a los ocho metros50. La decisión de la justicia se inclinó del lado de los intereses hacendales. Se entendió que era efectiva la interrupción de la presencia de los pescadores en el borde costero. Las razones de esa

interrupción no tenían mérito suficiente para sostener los derechos de los pescadores. Finalmente, en

1876 el juzgado mandó que se diera posesión a los pescadores de los ocho metros pero sólo en cuatro puntos51.

En 1877 Cristóbal Vera decidió ocupar uno de los puntos habilitados y construir un rancho. Para evitar el

asentamiento, el mayordomo de la hacienda ordenó a sus hombres incendiar el rancho del antiguo líder de los pescadores y expulsarlo de sus tierras, y se le amenazó con privarlo de libertad, tal como había ocurrido con Cordero treinta años antes52. Por última vez el conflicto fue a manos de la justicia. El juez Tagle Jordán sentenció que Vera no tenía derecho a ocupar el terreno costero, porque según el artículo 918 del Código Civil no puede instaurarse acción posesoria, sino por el que ha estado en posesión tranquila y no interrumpida un año completo. Los pescadores habían perdido todos sus derechos.

7. Conclusiones

La cantidad y variedad de documentos relacionados con la disputa por el borde

costero de la hacienda Bucalemu que se conservan en el Archivo Nacional de

Santiago es excepcional. Este corpus ha permitido analizar información original e inédita sobre el estilo de vida de los pescadores artesanales, claros exponentes de

la cultura plebeya en Chile.

Los pescadores artesanales conformaron un grupo subalterno y muchas veces

invisibilizado, que vivió un temprano proceso de emancipación material y mental frente a las élites terratenientes. Esto les permitió enfrentarlas con rebeldía cuando la economía moral en la que se desarrollaban se encontraba amenazada. Pese a carecer de

habilidades lectoescritoras, dada su cultura oral, recurrieron a instancias

judiciales. Frente a la violencia ejercida por la hacienda, optaron por confiar

en el sistema jurídico para defenderse, tal como habían hecho con éxito en la época colonial. Pero la justicia chilena falló a favor de los hacendados.

Por otro lado, el presente estudio comprueba que los pescadores artesanales

necesitaban desarrollar una actividad económica diversificada. Eran a la vez agricultores, pastores y arrieros. La

incertidumbre y la estacionalidad de la pesca los obligaba a complementar su

actividad principal con otras ocupaciones que aseguraran la subsistencia.

Cuando esto no fue posible, ya no pudieron resistir: migraron a las grandes

ciudades y abandonaron su ocupación tradicional.

Además, la presente investigación ha aportado evidencia sobre el proceso de desplazamiento de poder que se dio a

lo largo del siglo xix, donde los actores subalternos autónomos pierden garantías y derechos adquiridos en beneficio de las grandes haciendas que se van

colocando en el centro del escenario político y económico. Se aprecia un cambio en la lógica de las relaciones económicas y sociales entre los individuos y la comunidad. En la época colonial, la función social del pescador en tanto que abastecedor de alimento para ciertas fechas

religiosas lo protegía frente al poder de los hacendados. Pero con la etapa republicana y el ascenso

del capitalismo, la lógica de mercado da mayor valor a las tierras y la explotación agrícola destinada a la exportación y debilita el valor que se le otorga a una actividad que no es rentable por sí misma. Por ello los pescadores son finalmente expulsados del borde costero.

La disputa por las tierras del borde costero entre los pescadores artesanales y

la hacienda Bucalemu no es uno más de los largos conflictos por la tierra entre sectores subalternos y las

haciendas en América Latina. Si bien comenzó de este modo en la época colonial, con el advenimiento de la independencia y las transformaciones

que ésta trajo se tornó en una lucha por la conservación de un modo de vida autónomo, de una economía moral que no era funcional a los requerimientos del sistema económico volcado a la exportación de cereales y minerales que delineó la élite agrícola y comercial, y que marcó la inserción del país en el sistema internacional.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer los comentarios brindados por los evaluadores anónimos de Historia Agraria, que han enriquecido profundamente el trabajo. Además, desean agradecer al Proyecto FIC GORE-O’Higgins 30428173-0 «Rutas de la Patria Nueva», en el marco del cual se encontraron los documentos que permitieron elaborar el

presente artículo. Los resultados preliminares de esta investigación fueron presentados en el III Congreso de Historia Económica de Chile.

REFERENCIAS

Acheson, J. M. (1981). Anthropology of Fishing. Annual Review of Anthropology, (10), 275-316.

Aguirre, C., Díaz Araya, A. & Mondaca, C. (2014). De pescador artesanal a tripulante pesquero: Pesca industrial y

transformaciones sociales en Tarapacá: Norte de Chile (1950-1990). Intersecciones en antropología, 15 (1), 177-185.

Aljovín de Losada, C. & Araya, E. (2005). Prácticas políticas y formación de ciudadanía. En E. Cavieres & C. Aljovín de Losada (Comps.), Chile-Perú, Perú-Chile: 1820-1920: Desarrollos políticos, económicos y culturales (pp. 101-138). Santiago: Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Amunátegui, D. (1903). Mayorazgos i títulos de Castilla. Santiago: Impr. Barcelona.

Balmaceda, E. (1969). Un mundo que se fue... Santiago: Andrés Bello.

Barros, D. (1872). Riqueza de los antiguos jesuitas de Chile. Santiago: Impr. de la Librería del Mercurio.

Borah, W. (1985). El Juzgado General de Indios en la Nueva España. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Bravo, G. (1985). Temporalidades jesuitas en el reino de Chile (1593-1800). Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Contreras, C. & Cavieres, E. (2005). Políticas fiscales, economía y crecimiento. En E. Cavieres & C. Aljovín de Losada (Comps.), Chile-Perú, Perú-Chile: 1820-1920: Desarrollos políticos, económicos y culturales (pp. 169-220). Santiago: Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Coob, E. (1883). Trabajos preparatorios del Código Civil de Chile. Santiago: Impr. Victoria.

Couyoumdjian, J. R. (2009). El mar y el paladar: El consumo de pescados y mariscos en Chile desde

la independencia hasta 1930. Historia, 42 (1), 57-107.

Díaz de Montalvo, A. (Ed.) (1491). Las Siete Partidas. Sevilla: Impr. Meynardo Ungut Alamano.

Diegues, A. (2002). Sea Tenure, Traditional Knowledge and Management among Brazilian

Artisanal Fishermen. São Paulo: NUPAUB, Universidade de São Paulo.

Di Meglio, G. (2006). ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo. Buenos Aires: Prometeo.

FAO (2000). El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2000 (SOFIA 2000). Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Fradkin, R. (2006). La historia de una montonera: Bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 1826. Buenos Aires: Siglo XXI.

Garavaglia, J. C. (1994). De la carne al cuero: Los mercados para los productos pecuarios (Buenos

Aires y su campaña, 1700-1825). Anuario del IEHS, (9), 61-96.

García Allut, A. (2003). La pesca artesanal, el cambio y la patrimonialización del conocimiento. PH, Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 11 (44), 74-83.

García, S. (2014). La pesca comercial y el estudio de la fauna marina en la Argentina,

1890-1930. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 21 (3), 827-845.

Guzmán, A. (1978). El proyecto no completo de un código civil para Chile escrito por el señor D. Mariano Egaña. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.

Hammond, H. & Zubimendi, M. A. (Eds.) (2015). Arqueomalacología: Abordajes metodológicos y casos de estudio en el Cono Sur. Buenos Aires: Fundación de Historia Natural Féliz de Azara/Vázquez Mazzini.

Hobsbawn, E. J. (1959). Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and

20th Centuries. New York: Norton.

Katz, F. (Comp.) (1990). Revuelta, rebelión y revolución: La lucha rural en México del siglo xvi al siglo xx. T. 1. Ciudad de México: Era.

Lawal, J., Obatola, P. O., Giwa, E. J. & Alhaji, T. A. (2016). Socio-Economic Analysis of Artisanal Fishing Operation of Lagos State,

Nigeria. World Journal of Agricultural Research, 4 (1), 31-35.

León, L. (2011). Ni patriotas ni realistas: El bajo pueblo durante la Independencia de Chile,

1810-1822. Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.

Marín, W. (2007). Cultura y modernización de la pesca artesanal en Chile: Adaptaciones, cambios e hibridaciones en una

caleta de algueros. Revista Mad, (17), 113-143.

Mateo, J. (1996). Bastardos y concubinas: La ilegitimidad conyugal y filial en la

frontera pampeana bonaerense (Lobos 1801-1869). Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, (13), 7-33.

Mateo, J. (2006). Sembrando anzuelos para tiburones: Las demandas vitamínicas de la II Guerra Mundial y el desarrollo de la pesca comercial marítima en Argentina (1943-1952). Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, (29), 119-150.

Mayorga, M. (2017). Actividad lobera temprana en la Patagonia oriental: Caza de mamíferos marinos. RIVAR, 4 (11), 31-51.

McCay, B. J. & Creed, C. F. (2009). Fish or Cut Bait: An Introductory Guide to the Federal Management System. 3.ª ed. Fort Hancock: New Jersey Marine Sciences Consortium.

Medick, H. (1987). Cultura plebeya en la transición al capitalismo. Manuscrits: Revista d’història moderna, (4-5), 239-274.

Mendoza, J., González, J. & Freon, P. (1986). La pesca artesanal del noroeste venezolano: Esfuerzo de pesca potencial

y aspectos socioeconómicos. Conferencia internacional sobre la pesca: Actas, del 10 al 15 agosto de 1986 (pp. 1087-1099). Rimouski: GERMA.

Pascual, J. J. (1991). Entre el mar y la tierra: Los pescadores artesanales canarios. Madrid: Interinsular Canaria.

Ramírez Morales, F. (1990). Breve esbozo de la familia del presidente José Manuel Balmaceda y sus relaciones afines (1850-1925). Cuadernos de Historia, (10), 195-205.

Ramón, A. de & Larraín, J. M. (1982). Orígenes de la vida económica chilena 1659-1808. Santiago: Centro de Estudios Públicos.

Ruttenberg, B. I. (2001). Effects of Artisanal Fishing on Marine Communities in the Galápagos Islands. Conservation Biology, 15 (6), 1691-1699.

Saavedra, G. (2015). Los futuros imaginados de la pesca artesanal y la expansión de la salmonicultura en el sur austral de Chile. Chungara, Revista de Antropología Chilena, 47 (3), 1-18.

Salazar, G. (1985). Labradores, peones y proletarios: Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo xix. Santiago: Lom.

Sañez Reguar, A. (1795). Diccionario Histórico de los artes de la pesca nacional. Vol. 5. Madrid: Impr. de la Viuda de don Joaquín Ibarra.

Serulnikov, S. (2006). Conflictos sociales e insurrección en el mundo colonial andino en el norte de Potosí en el siglo xviii. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Thompson, E. P. (1971). The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century. Past & Present, (50), 76-136.

Trimble, M. & Johnson, D. (2013). Artisanal Fishing as an Undesirable Way of Life? The Implications for

Governance of Fisher’s Well-being Aspirations in Coastal Uruguay and Southeastern Brazil. Marine Policy, 37 (1), 37-44.

Vicuña, M. (2012). Los años dorados de la hacienda Bucalemu en sus 400 años de historia. Madrid: Bubok.

NOTAS A PIE DE PÁGINA / FOOTNOTES